地震数据处理方法(DOC)

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:11

地震数据处理流程嘿,朋友们!咱今天来聊聊地震数据处理流程这档子事儿。

你说这地震数据,就像是一堆杂乱无章的拼图碎片,咱得把它们好好整理整理,才能看出个门道来。

咱就先从数据收集开始说吧。

这就好比去菜市场买菜,得挑新鲜的、好的拿呀!地震监测仪器就像是我们的菜篮子,把那些地震产生的各种信号都装进来。

这可得仔细着点,要是漏了啥重要信息,那不就跟炒菜少放了盐一样,没味儿啦!收集好了数据,接下来就得清理清理啦。

就跟咱洗衣服似的,把那些脏东西、杂质都去掉。

把那些没用的、干扰的信息都给筛出去,留下有用的精华。

不然一堆乱七八糟的数据,那不就成了一团乱麻啦!然后呢,就是数据的分析啦。

这可真是个技术活儿!就好像是个侦探在破案,得从那些蛛丝马迹中找出线索来。

看看地震的震级呀、震源深度呀、还有啥时候发生的呀,都得分析得明明白白的。

这要是分析错了,那不就像找错了凶手一样,闹笑话啦!分析完了,还得可视化呢!这就好比把做好的菜摆到盘子里,得让人看着有食欲呀!把那些数据变成直观的图表、图像,让人一眼就能看明白。

不然光一堆数字,谁看得懂呀!在这个过程中,咱可得有耐心呀,不能着急。

就跟绣花似的,一针一线都得慢慢来。

要是毛毛躁躁的,那能绣出好看的花来吗?而且还得细心,不能放过任何一个小细节。

这地震数据可不会自己告诉你答案,都得咱自己去挖掘。

你说要是咱把这地震数据处理得好,那能帮多少人呀!能让大家提前做好准备,减少损失。

这可不是小事儿呀,这是关乎人命的大事儿!咱可得重视起来,不能马虎。

咱普通人可能觉得这事儿离咱挺远,可真要是地震来了,这些处理好的数据说不定就能救咱一命呢!所以呀,可别小瞧了这地震数据处理流程。

它就像是一个默默无闻的英雄,在背后为我们的安全保驾护航呢!大家说是不是这个理儿呀?反正我觉得就是这么回事儿!咱都得好好了解了解,说不定哪天就用上啦!。

微地震数据处理方法

微地震数据处理是指对微地震(M≤4.0)的地震数据进行分析

和处理的过程。

以下是常见的微地震数据处理方法:

1. 数据预处理:主要包括数据采集、去噪和标定。

数据采集是通过地震仪器记录地震波形数据,去噪可以去除测量中的噪声干扰,标定是对地震仪器进行校准,保证数据的准确性。

2. 地震事件检测:通过对地震数据进行分析,检测出地震事件发生的时间和位置。

常用的方法包括振幅和能量的阈值检测、频率域分析等。

3. 地震定位:将地震事件的震源位置精确确定。

常见的方法包括到时差定位和波形反演等。

到时差定位是根据地震波在不同测点的到时差来确定震源位置;波形反演则是通过对地震波形数据进行逆过程反演,得到地震事件的震源位置。

4. 地震分析:分析地震事件的震级、震源深度、震中距等参数。

常见的方法包括振幅衰减分析、震级估计、地震波形拟合等。

5. 数据解释:对处理后的地震数据进行解释,分析地震活动的规律和构造特征。

常见的方法包括地震活动性分析、应力场分析等。

以上是常见的微地震数据处理方法,根据具体情况和需求,可以选择适合的方法来处理微地震数据。

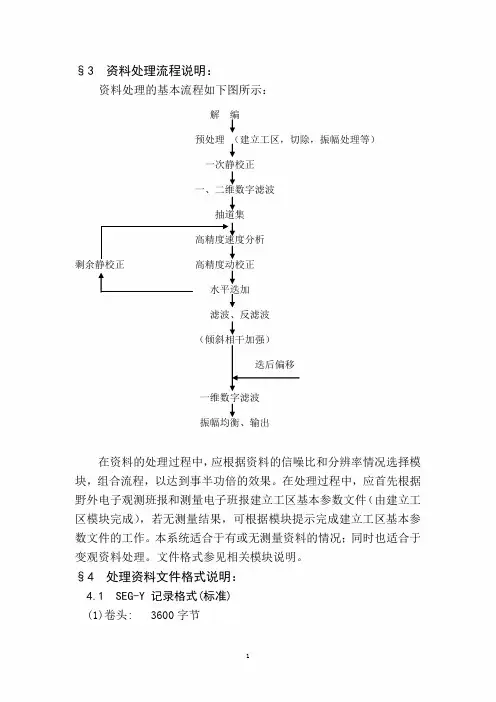

§3 资料处理流程说明:资料处理的基本流程如下图所示:解编预处理(建立工区,切除,振幅处理等)一次静校正一、二维数字滤波抽道集高精度速度分析剩余静校正高精度动校正水平迭加滤波、反滤波(倾斜相干加强)迭后偏移一维数字滤波振幅均衡、输出在资料的处理过程中,应根据资料的信噪比和分辨率情况选择模块,组合流程,以达到事半功倍的效果。

在处理过程中,应首先根据野外电子观测班报和测量电子班报建立工区基本参数文件(由建立工区模块完成),若无测量结果,可根据模块提示完成建立工区基本参数文件的工作。

本系统适合于有或无测量资料的情况;同时也适合于变观资料处理。

文件格式参见相关模块说明。

§4 处理资料文件格式说明:4.1 SEG-Y 记录格式(标准)(1)卷头: 3600字节(a)ASCII 区域: 3200字节(40条记录 x 80 字节/每条记录)。

(b)二进制数区域: 400字节(3201~3600)。

3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。

3217~3218 字节—采样间隔(μs)。

3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。

3225~3226 字节—数据样值格式码1-浮点;3255~3256 字节—计量系统:1-米, 2-英尺。

3261~3262*字节—文件中的道数(总道数)。

3269~3270*字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱“ * “ 号字为非标准定义。

(2)道记录块:(a)道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。

·SEG—Y格式道头说明:字号(4字节) 字号(2字节) 字节号内容说明1 1—2 1—4 一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。

2 3—4 5—8 在本卷磁带中的道顺序号。

每卷磁带的道顺序号从l开始。

3 5—6 9—12 * 原始的野外记录号(炮号)。

地震勘探中的数据处理与解释方法第一章:地震勘探概述地震勘探是通过声波在地下传播的速度和反射规律,对地下结构和岩石性质进行探测的一种方法。

地震勘探包括地震数据采集、处理和解释三个过程,其中数据处理和解释是地震勘探中非常重要的环节。

第二章:数据处理常用方法2.1 数据去噪地震数据中含有各种噪声,如外界自然环境的噪声、仪器噪声、地下某些岩石体的噪声等,这些噪声会干扰地震信号的抑制和地下结构的解释。

因此,在数据处理过程中,首先要进行数据去噪处理。

数据去噪的方法有很多种,主要有基于小波分析的去噪,基于倾斜栈的去噪,基于自适应滤波的去噪等方法。

2.2 数据叠加和校正叠加是地震数据中一种重要的处理方法,将相对位置相同、能量相似的地震记录加权叠加,可以增加地震信号的强度,减小噪声的影响。

数据叠加常用的方法有平均叠加、最大值叠加和根据波形相似度信息的权重叠加等。

在数据叠加过程中,还需要进行时差校正、增益校正和相位旋转等处理,使得数据更加准确。

2.3 见招拆招模型构建见招拆招(CMP)是地震勘探中的一种非常重要的处理方法。

该方法将地震数据中的各个道按照共中心点(所谓中心点是指某个岩层或某个异质性)进行排序,然后构建CMP剖面,可以提高地震勘探的分辨率,更好地揭示地下结构。

CMP模型构建的方法包括共中心点叠加和共中心点校正等。

第三章:数据解释常用方法3.1 走时分析走时是指从地震炮点到地震接收器需要的时间,可以反映地下界面的深度和形态。

走时分析是地震解释的基本方法之一,通过对叠加后的地震记录进行时间-距离图的建立、二次微分、谐波检测等操作,可以识别出各个地下界面的位置和波动规律。

3.2 反演分析反演分析是地震解释的另一种重要方法,其本质是根据地震资料的反射系数、走时等信息反演地下介质的物理参数,如波速、岩性参数、密度等。

反演分析的方法有很多种,包括全波形反演、走时反演、岩性反演等。

3.3 增量分析增量分析是地震解释中的一种有效手段,其主要通过比较年代相近的地震资料,分析地震反射界面、地层三维形态等变化情况,预测地下构造变迁规律和趋势,并有效地指导油气勘探、钻井和采油等工作。

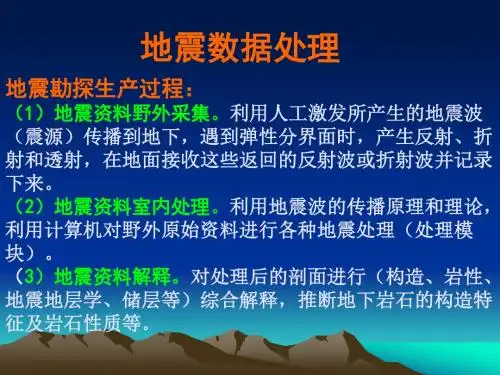

地震数据处理通过本章的学习,要求掌握地震数据处理流程,各处理环节所解决的问题及所起的作用,各处理方法的特点和衔接。

对水平叠加时间剖面掌握其形成过程并对其进行地质解释。

了解相关分析、速度分析、二维滤波、最小平方反滤波、有限差分波动方程偏移、校正和叠加基本概念和所起的作用。

1.预处理(1)数据解编将磁带记录上按时序排列的二进制数据转换成按道序排列。

(2)编辑对不正常道、炮的记录进行充零处理。

(3)抽道集将共反射点(共深度点)的记录道排成一组,并按共深度点次序排在一起。

(4)真振幅恢复处理:将被地震仪放大的振幅转换成只与地质因素有关的放大前的振幅。

2.参数提取与分析2.1频谱分析对子波进行付氏变换求频谱(振幅谱、相位谱)的过程叫频谱分析。

求振幅谱的目的是了解有效波和干扰波所处的频段,求地震记录有效波的主频,掌握各种波的频谱特征。

2.2相关分析(1)相关系数与相关函数:用相关系数表示两地震记录道的相似程度,对每一个时移都可计算相关系数,对一系列变化的时移求相关系数就构成相关函数。

(2)自相关、互相关与多道相关:对一道记录自身作相关运算叫自相关。

自相关在时移为零时有极大值;对两道记录作相关运算叫互相关。

为对共反射点道集进行剩余时差校正,需计算多道相关系数,对m道记录所有可能形式的互相关系数之和,称多道相关系数。

(3)相关分析的应用:用互相关求取道间时差; 用互相关求取地震子波; 进行相关滤波。

2.3速度分析(1)速度谱分析的原理和制作方法:用一系列速度代入叠加振幅公式,计算叠加振幅,以速度为横坐标,叠加振幅为纵坐标描绘的曲线叫速度谱线,谱线上叠加振幅极大值对应的速度即叠加速度。

(2)速度扫描:用一系列速度对单张记录作速度扫描动校正,寻找各试验速度校正记录上的平直同相轴,便得到不同时间处的反射波速度。

(3)各种速度之间的关系:地震波沿射线传播的速度叫射线速度,射线参数为零时的射线速度叫平均速度,炮检距为无限大时的射线速度为水平层状介质中的最高速度层的速度,射线速度大于平均速度,均方根速度大于平均速度;对于单层介质,叠加速度是介质的真速度等。

地震数据处理方法预处理预处理主要包括数据解编、格式转换、道编缉、观测系统定义等工作。

一、数据解编目前野外地震数据有两类基本的格式,一类是按照采样时间顺序排列的多路传输记录,称为时序记录;另一类是以地震道为顺序排列的民录,称为道序记录。

解编就是按照野外采集的记录格式将地震数据检测出来,并将时序的野外数据转换为道序数据,然后按照炮和道的顺序将地震记录存放起来。

每一个地震道由道头和数据两部份组成,道头用来存放描述地震道特征的数据,如野外文件号(FFID)记录道号(Channel Number)、CMP号、炮检距(offset)、炮点高程和检波点高程等。

道头是地震数据处理中十分重要的信息,不正确的道头信息会使得某些处理模块产生错误的处理结果。

二、道编辑道编辑是对由于激发、接改或噪声因素产生的不正常的地震道进行处理。

对由于检波器工作不正常造成的瞬变噪声道和单频信号道等进行剔除,对记录极性反转的地震道进行改正对地震记录中的强突发噪声和强振幅野值进行压制等。

道编辑是地震数据噪声压制中的重要环节。

三、野外观测系统定义地震数据处理中的许多工作是基于地震道的炮点坐标、检波点坐,以及根据这些坐标所定义的处理网格进行的。

野外地震数据的道头中记录了每一个地震道的野外文件号(FFID)和道号(Channel Number),炮点和检波点的坐标信息记录在野外班报中。

观测系统定义就是以野外文件和号和记录道号为索引,赋予每一个地震道正确的炮点坐标、检波点坐标,以及由此计算的中心点坐标和面元序号,并将这些数据记录在地震道头上或观测系统数据库中。

观测系统定义一般由炮点定义、检波点定义和炮点与检波点关系模版定义三部分构成。

观测系统定义是地震数据处理中得要的基础工作。

不同的处理系统,观测系统定义方式不同,总体而言比较繁琐,特别是当野外采集条件复杂,观测系统变化较大,偏离设计位置的炮点、检波点数目较多时,很容易产生错误,因此需要有相应的质量控制手段对观测系统进行检查。

地震的物理数据处理方法和解释地震是一种自然现象,它的发生会导致许多极端的损失。

因此,地震的数据处理是对地震本身以及其对自然界和人类社会产生的影响知识的重要发展。

目前,数据处理已经成为地球物理研究中非常重要的一个部分。

地震的物理数据处理主要包括数据收集、数据整合、信息提取、计算机建模和数据可视化几个部分。

地震能象的数据收集,包括对地震现象的观测,对于大规模地震则更加细致,可以收集到比较完整的数据,例如相位速度、地震波的频率特性和持续时间等;而数据整合则可以从数据库中找到相关数据进行组合,将不同的数据源整合成一个完整的数据集,以便进一步处理使用。

在信息提取方面,研究人员会通过分析地震数据,提取出地震相关的一些特征,这些特征可以让研究人员对地震的特性的某些方面有更深入的了解,例如地震的深度、强度和震源类型等。

接着,就是计算机建模,即通过拟合数据来构建一个模型,来模拟地震发生的过程,以及地震与环境因素的关系,从而更深入地理解这一自然现象。

最后,就是数据可视化,数据可视化可以帮助研究者快速而有效地检查数据,让研究者了解地震的分布,以及地震的大小、频率、发生的地点等信息,也可以帮助研究者更准确地预测地震的发生。

地震的物理数据处理方法和解释非常复杂,它涉及到许多学科,例如地质学、物理、数学等。

然而,数据处理的方法能够从数据中提取出重要信息,以便更深入地了解地震,为地震研究和防御提供有效的帮助。

其中,数据收集是数据处理的前提,数据整合则将多个数据源综合成一个完整的数据集;信息提取是分析数据并提取出地震相关特征的过程;计算机建模则是通过拟合数据来模拟地震发生的过程;而数据可视化则可以帮助研究者更准确地预测地震的发生。

因此,总的来说,地震的物理数据处理是地球物理研究中一个重要环节,它可以为地震研究和防御提供有效的帮助,将对研究地震发生机制以及地震对自然界和人类社会产生的影响等都有重要的帮助。

地震数据处理基本流程

地震数据处理基本流程:

①数据输入:将原始地震数据导入处理系统,这通常涉及到数据的读取、格式转换和初始检查。

②观测系统定义:设定地震数据的观测参数,包括炮点和检波器的位置、深度、覆盖次数等信息。

③预处理:对数据进行初步清洗,包括数据解编、格式转换、道编辑、噪声去除、缺失数据插值等。

④静校正:进行野外静校正,修正由于地形、近地表速度结构变化等因素引起的传播时间差异。

⑤动校正:进行动校正以补偿地震波在不同路径长度上的传播时间差,通常基于速度模型。

⑥反褶积:压缩地震子波,提高时间分辨率,减少多次波的影响。

⑦速度分析:确定地震波在地下各层的速度,用于后续的动校正和偏移处理。

⑧剩余静校正:对动校正后的数据进行进一步的静校正,以消除残余的传播时间误差。

⑨叠加:对校正后的数据进行叠加,提高信噪比,形成叠加剖面。

⑩偏移:进行偏移处理,将地震数据从共反射点(CMP)域转换到真实地质结构的空间位置,生成偏移剖面。

⑪显示与解释:将处理后的地震数据以图像形式显示,供地质学家进行解

释,识别地层结构、断层和油气藏等。

⑫质量控制:在处理的每个阶段,进行质量控制检查,确保数据的准确性和可靠性。

1:我们要新建一个Project,然后点左上角的加号加载数据进来。

选择加载数据的数据类型为“segy”,对加载的数据进行重命名。

如下图:3:选择数据名前边的曲线图标,展现出原始的曲线,该曲线为由模型得到的,模型由七层构成。

第一层的倾角为0,以后每层的倾角逐渐增大,深度也逐渐增大,第四层的深度和第五层的深度相差很小。

4:进行观测系统的建立,选择左上角的“interactive”下的“geometry widow display”,自己重新建立一个观测系统,注意不要load观测系统,得到如下图:5:进行观测系统的参数的设置,增量参数设置好了以后,点击软件上的加号,添加第一个炮点的参数信息,如下图所示6:加好第一行的信息以后,按住加号不放,选择添加多行的炮点信息,参数如下表所示:7:最后得到了,炮点的观测系统的信息,如下图:8:点击左上角的小旗子进行接收点的观测系统的设置,和炮点的设置方法类似也是先设置增量,然后设置第一行的参数,参数设置情况见下面两图:9:然后点击计算CMP和检波器叠加次数和炮检距离,以便写入道头和相应的位置,完成后续的处理,可以点击查看检波器的叠加次数,并可根据这个判断建立的观测系统是否正确。

\可以看出,CMP的最大覆盖次数为六次,根据已知的模型参数信息,由公式可以计算出理论上的最大覆盖次数为六次,因此可以说明上图建立的观测系统是正确的,可以按住保存钮不放,在出现的按钮组合中选择,将相关的信息写入道头,点击这个按钮还可以选择将炮检关系及他们的坐标写入文本文件以便以后查看,。

加入观测系统后(主要是将相关的信息写入道头),便可对数据的输入按所要的处理模块选择不同排列方式。

10:至此,观测系统已经建立完成,下面进行速度分析,选择菜单栏的“Job Flow”下的“Open flow file+command window”,把模块拖拽进来如下图所示:设置为5,即抽取以选择的CMP为中心,左右各5道共十一个cmp道集如下图所示进行连线进行设置,先建立可选的CMP道集,设置参数如下图5000,50,速度谱法的速度扫描范围为500,5000,50,如下面图所示:对输出的文件名进行设置,文件名可以任意设置点击左上角菜单栏的最后一个图标运行上面的工作流,执行完后得到三个输出的数据集分别是速度谱,最佳炮检距道集,常速度叠加数据集。

测绘技术地震勘探数据处理方法地震勘探是一种广泛应用于地球科学和工程领域的方法,可以对地下结构及其特性进行研究和分析。

在地震勘探过程中,采集大量的地震数据是必不可少的,而这些数据需要经过处理和解释,以获得更准确的地下模型和信息。

测绘技术在地震勘探数据处理中起着重要的作用,本文将介绍几种常用的测绘技术地震勘探数据处理方法。

一、地震数据预处理地震数据的预处理是地震勘探数据处理中的首要步骤,它主要包括降噪、去除杂散能量、自适应滤波和数据重采样等。

降噪的目的是去除由于仪器噪声和环境条件等因素引起的干扰,以使地震数据更加干净。

去除杂散能量主要是为了减弱或去除与地下目标无关的地震能量,以提高数据的质量。

自适应滤波是根据地下介质特性对地震数据进行滤波处理,以消除由于波传播和地下介质异质性引起的非地质反射能量。

数据重采样则是为了提高数据的采样率,以获得更高的频率分辨率。

二、地震数据成像地震数据成像是地震勘探数据处理的核心环节,它主要通过反演方法将采集到的地震数据转化为地下构造的图像。

常见的地震数据成像方法包括偏移成像、逆时偏移成像和全波形反演等。

偏移成像是一种常用的地震剖面解释方法,它利用地震数据的时距关系和波传播特征,将数据由时间域转换为深度域,获得地下构造的剖面图像。

逆时偏移成像是一种高分辨率的地震成像技术,它能够根据地震数据的波动传播特性,对地下构造进行精确成像。

全波形反演是一种基于正演计算的反问题求解方法,它通过反演地震数据与模拟数据之间的差异,以获得地下介质的速度和衰减信息。

三、地震数据解释与分析地震数据解释与分析是地震勘探数据处理的最终目标,它主要通过对成像结果进行解释和分析,获取地下构造和地质信息。

地震数据解释的方法有很多种,常见的包括层析解释、扫描解释和分析解释等。

层析解释是一种基于地震剖面数据的地下模型构建方法,通过对地震剖面进行层析处理和反演,获得地下各层的速度和界面信息。

扫描解释是一种基于地震剖面的剖面分析方法,它能够对地震剖面进行扫描处理,提取地震特征和异常反射,发现地下构造和异常体。

地震数据处理方法

地震数据的处理方法包括以下几种:

1. 数据准备:整理和收集地震数据,包括地震时间、地点、震级等信息,并将数据转化为适合处理的格式。

2. 数据过滤:根据需要,对地震数据进行过滤,去除不必要的噪声或干扰信号,保留感兴趣的地震信号。

3. 数据修正:通过校正仪器和传感器的误差,对地震数据进行修正,以获得准确的地震参数。

4. 数据解析:对地震数据进行解析,提取地震参数,如震源深度、震源位置、震中距等。

5. 数据分析:通过统计和分析地震数据,探索地震活动的规律和趋势,比如计算地震频率、地震能量等。

6. 数据可视化:利用图表、图像等方式将地震数据进行可视化,使其更易于理解和分析。

7. 数据模型建立:通过建立地震模型,根据地震数据和相关参数,预测地震活

动的可能性和趋势。

8. 数据存储和共享:将处理好的地震数据进行存储和共享,方便后续的研究和应用。

以上是地震数据处理的一般方法,具体的处理步骤和技术取决于研究目的和数据的特点。

安徽理工大学一、名词解释(20分)1、、地震资料数字处理:就是利用数字计算机对野外地震勘探所获得的原始资料进行加工、改进,以期得到高质量的、可靠的地震信息,为下一步资料解释提供可靠的依据和有关的地质信息。

2、数字滤波:用电子计算机整理地震勘探资料时,通过褶积的数学处理过程,在时间域内实现对地震信号的滤波作用,称为数字滤波。

(对离散化后的信号进行的滤波,输入输出都是离散信号)3、模拟信号:随时间连续变化的信号。

4、数字信号:模拟数据经量化后得到的离散的值。

5、尼奎斯特频率:使离散时间序列x(nΔt)能够确定时间函数x(t)所对应的两倍采样间隔的倒数,即f=1/2Δt.6、采样定理:7、吉卜斯现象:由于频率响应不连续,而时域滤波因子取有限长,造成频率特性曲线倾斜和波动的现象。

8、假频:抽样数据产生的频率上的混淆。

某一频率的输入信号每个周期的抽样数少于两个时,在系统的的输出端就会被看作是另一频率信号的抽样。

抽样频率的一半叫作褶叠频率或尼奎斯特频率fN;大于尼奎斯特频率的频率fN+Y,会被看作小于它的频率fN-Y。

这两个频率fN+Y和fN-Y相互成为假频。

9、伪门:对连续的滤波因子h(t)用时间采样间隔Δt离散采样后得到h (nΔt)。

如果再按h (nΔt)计算出与它相应的滤波器的频率特性,这时在频率特性图形上,除了有同原来的H (ω)对应的'门'外,还会周期性地重复出现许多门,这些门称为伪门。

产生伪门的原因就是由于对h(t)离散采样造成的。

10、地震子波:由于大地滤波作用,使震源发出的尖脉冲经过地层后,变成一个具有一定时间延续的波形w(t)。

11、道平衡:指在不同的地震记录道间和同一地震记录道德不同层位中建立振幅平衡,前者称为道间均衡,后者称为道内均衡。

12、几何扩散校正:球面波在传播过程中,由于波前面不断扩大,使振幅随距离呈反比衰减,即Ar=A0/r,是一种几何原因造成的某处能量的减小,与介质无关,叫几何扩散,又叫球面扩散。

为了消除球面扩散的影响,只需A0=Ar*r即可,此即为几何扩散校正,13、反滤波(又称反褶积):为了从与干扰混杂的地震讯息中把有效波提取出来,则必须设法消除由于水层、地层等所形成的滤波作用,按照这种思路所提出的消除干扰的办法称为反滤波,即把有效波在传播过程中所经受的种种我们不希望的滤波作用消除掉。

14、校正不足或欠校正:如果动校正采用的速度高于正确速度,计算得到的动校正量偏小,动校正后的同相轴下拉。

反之称为校正过量或过校正。

15、动校正:消除由于接受点偏离炮点所引起的时差的过程,又叫正常时差校正。

16、剩余时差:当采用一次波的正常时差公式进行动校正之后,除了一次反射波之外,其他类型的波仍存在一定量的时差,我们将这种进过动校正后残留的时差叫做剩余时差。

17、速度谱:把地震波的能量相对于波速的变化关系的曲线称为速度谱。

在地震勘探中,速度谱通常指多次覆盖技术中的叠加速度谱。

18、射线追踪:19、水平叠加:将不同接收点接收到得来自地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加起来,这种方法可以提高信噪比,改善地震记录的质量,特别是压制一种规则干扰波效果最好。

20、叠加速度:对一组共反射点道集上的某个同相轴,利用双曲线公式选用一系列不同速度来计算各道的动校正量,对道集内各道进行动校正,当取某一个速度能把同相轴校成水平直线(将得到最哈的叠加效果)时,则这个速度就是这条同相轴对应的反射波的叠加速度。

21、沿层速度分析:为了研究沿着某一个反射层的叠加速度变化情况,可以沿着这个反射层,以反射层在叠加剖面上的t0时间为中心取一时窗,进行叠加速度分析,这种速度分析方法称为沿层速度分析。

它可以提供叠加速度横向变化的详细资料,改善叠加剖面质量。

22、静校正:把由于激发和接收时地表条件变化所引起的时差找出来,再对其进行校正,使畸变了的时距曲线恢复成双曲线,以便能够正确地解释地下的构造情况,这个过程叫做静校正。

23、波场延拓(也称外推):由波场u(x,z=0,t)推算波场u(x,z,t)的过程。

或是利用地面记录的波场,通过运算,得到地下某个深度上地震波场的过程。

成像:由u(x,z,t)计算u(x,z,0)的过程。

或是利用延拓后的波场值得到该深度的反射位置和反射强度的过程。

24、圆弧叠加法:叠加剖面上每一个脉冲的偏移响应轨迹为偏移剖面上的一个半圆,偏移响应在半圆轨迹上的振幅与输入脉冲的振幅成正比,进行时深转换后,沿着x方向做半圆,相交段处的同相轴就反映了了地层真实位置和形态。

25、相关:定量地表示两个函数之间相似程度的一种数学方法。

26、自相关:表示波形本身在不同相对时移值时的相关程度。

(一个时间信号与自身的互相关)27、环境噪音:由自然条件或环境(如风吹草动、工业交流电的干扰等)造成的对地震波有效信号的干扰。

28、有效信号:野外地震工作想要得到的含有地下地质信息的地震信号。

29、振幅:振动物体离开平衡位置的最大距离,在数值上等于最大位移的大小。

30、共中心点:在不同激发点、不同接收点的记录中具有公共炮检的点。

31、共深度点:不同炮点、检波点,经动校正后能反映地下同一点的信息,此点即为共深度点。

32、绕射:当地震波通过弹性不连续地间断点(如断层、地层尖灭点或地层不整合面的凸起点)时,按照惠更斯原理,在这些凸起点上会形成新的震源,产生新的扰动向弹性空间四周传播,这种波在地震勘探中叫绕射波,这种现象称为绕射。

33、偏移:在水平叠加时间剖面上显示出来的反射点位置是沿地层下倾方向偏离了反射点的真实位置的,这种现象就称为偏移。

地震剖面的偏移归位,就是把水平叠加剖面上偏移了的反射层,进行“反偏移”,使地层的真实位置形态得到恢复,有时常常把这一工作也称为“偏移”。

34、切除:对记录中不希望保留的部分进行充零处理。

包括初至切除和动校正拉伸切除35、剩余静校正:由于低速带的速度和厚度在横向上的变化,使野外表层参数不精确,导致野外静校正后,爆炸点和接收点的静校正量还残存着或正或负的误差,即剩余静校正量,对其误差进行的校正称为剩余静校正。

36、波动方程:描述波在弹性介质中传播的微分方程。

37、地震信号:震源激发后,有检波器接收到的反映地下情况的信息。

38、均方根速度:把水平层状介质情况下的反射波时距曲线近似地当做双曲线,求出的速度。

39、、AVO:通过研究地震反射波振幅随炮检距的变化特征来探讨反射系数响应随炮检距的变化,进而确定反射界面上覆、下伏介质的岩性特征及物性参数的方法。

40、DM:消除由地层倾角引起的倾角时差的方法。

41、增益:由于地震波能量由浅至深衰减很快,为将这些能量全部记录下来,通常在地震仪的放大器中设置了“增益控制”,在浅层用小的放大倍数,深层用大的放大倍数,扩大地震信号的过程叫做增益。

42、最大相位:对于一组信号bn,其z变换的根在单位圆内,且能量集中在序列的后部,则bn是最大相位的。

43、最小相位:对于一组信号bn,其z变换的根在单位圆外,且能量集中在序列的前部,则bn是最小相位的。

44、混合相位:对于一组信号bn,其z变换的根在单位圆内、外都有,且能量集中在序列的中部,则bn是混合相位的。

44、零相位:相位谱为零的信号是零相位的。

45、反射波:当界面两边介质的波阻抗不同时,波在界面处会发生反射,形成反射波。

46、面波:在地表与空气接触的自由表面或在不同弹性的介质分界面上产生的一些特殊的沿界面附近介质传播的波。

47、折射波:当滑行波沿界面传播时,必然引起界面上质点的振动,按照惠更斯原理,滑行波经过界面的每一点看作是一个新震源,由于界面两侧的介质存在着弹性关系,因此滑行波沿界面传播时,在上覆介质中将产生新波,即折射波,又称为首波。

48、直达波:从震源出发沿测线传播直接到达检波点的波。

49、反射系数:反射振幅与入射振幅的比值。

50、模拟记录:把地面振动情况,以模拟的方式录制在磁带上。

一、简答:1、什么是地震资料数字处理?为什么有进行地震资料数字处理?以及它的主要流程包括哪些内容?答:地震数据处理是在室内利用数字计算机对所采集的地震数据进行谷中数字处理;它的目的是提高地震数据的信噪比、分辨率和保真度,并对地下构造和地质体成像,以便于进行地质解释。

地震资料数字处理主要流程:输入→定义观测系统→数据预处理(废炮道、预滤波、反褶积)→野外静校正→速度分析→动校正→剩余静校正→叠加→偏移→显示。

2、一维数字滤波有哪些种类,它的原理分别是什么?为何要进行二维滤波以及如何进行二维滤波?答:一维滤波分为:一维频率域滤波和一维时间域滤波(也叫褶积虑波)。

前者原理是:图1-8后者原理是:式1-66.褶积虑波的物理意义相当于把地震信息x(t)分解为起始时间、极性、振幅各不相同的脉冲序列,令这些脉冲按时间顺序依次通过滤波器,这样在滤波器的输出端就得到对输入脉冲序列的脉冲响应,这些脉冲响应有不同的起始时间、极性、和振幅(这个振幅是与引起它的输入脉冲响应成正比的),将它们叠加起来就得到滤波后的x^(t).因为一维滤波存在以下缺点:单独的频率域滤波和波数域滤波都存在不足,它们在进行滤波时改变了波剖面的形状,而波数域滤波时改变了振动图的形状。

只有根据两者的联系组成频率--波数域滤波才能得到在所希望的频率间隔内,视速度为某一范围的有线波得到加强,同时对干扰波进行压制。

如何进行二位滤波:3、预处理有哪些工作?以及真振幅恢复的目的?答:预处理主要包括数据解编、格式转换、道编辑、观测形同定义等。

因为地震数据是按各道同一时刻的样点值成列排放的,解编就是将数据重排成行。

真振幅恢复的目的:是尽量对地震波能量的衰减和畸变进行补偿和校正,主要包括波前扩散能量补偿,地层吸收能量补偿和地表一致性能量调整。

4、何为反滤波?目的是什么?反滤波过程是什么?答:反滤波也叫反褶积,是压缩地震记录中的地震子波,压制鸣震和多次波以提高地震的垂直分辨率的处理过程。

反滤波的实现:将反子波作为反滤波的滤波因子,与输入的地震记录褶积,既可得到反射系数序列。

当地震子波是最小相位时,其反子波也是最小相位的,这时反滤波的滤波因子系数为收敛序列,反滤波器才是稳定的。

图3-6和图3-8.5、地震子波如何求取以及需用哪些假设?①直接观测法,知适用于海上地震勘探。

②自相关法:选取记录质量高的一段,取时窗起点为时间起点,长度为T。

假设反射系数r (t)为白噪声且地震子波w(t)是最小相位的和满足稳定性条件。

或者地震子波不是最小相位,而是零相位,则需满足反射系数为白噪声。

③多项式求根法:假设地震子波是最小相位,反射系数为白噪声。

④利用测井资料求子波:要求有良好的声波测井和密度测井资料,并有井旁质量较高的地震记录。

⑤对数分解法:假设地震记录是地震子波与反射系数褶积的结果;对数谱序列平均法:假设各地震记录道上的地震子波是相同的;各道的反射系数是随机分布的;各道的噪声也是随机分布的。