第三部分序跋文选译文

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:9

略说《鲁迅全集》的五种版本2005年11月30日在人民大会堂浙江厅举行了新版《鲁迅全集》首发式。

这是《鲁迅全集》第五种版本。

这里简单介绍一下前后五种版本的情况。

第一种是1938年上海复社出版的二十卷本。

复社是郑振铎、胡愈之这些文化人自己集资办起的一家小出版社,资金不多,要出版这样大的一部书很吃力。

正好不久前出版了斯诺的《西行漫记》这本畅销书,赚了一笔钱。

另一个办法,是由蔡元培、宋庆龄出面,向海内外人士募集纪念本订户。

普及本每部定价才八元,而纪念本却是五十元(甲种)、一百元(乙种),集资不少,这书才得以印成。

这书署名为“鲁迅先生纪念委员会编”,实际是由许广平、郑振铎、王任叔定出方案,具体编校工作,是谢澹如、唐弢、柯灵等人做的。

这部《全集》,收入了鲁迅自己编印的全部著译的单行本。

他最后的杂文集《且介亭杂文》及其“二集”,编成之后还没有来得及印行,这次也编入《全集》第六卷。

这一卷中还有《且介亭杂文末编》,是他1936年的文集,由许广平编定的。

在编辑意图上,本版《全集》还是尽量求全。

散见于报刊上而未经作者编入单行本的文字,收集起来编为《集外集拾遗》收入第七卷,译文编为《译丛补》收入第十六卷。

鲁迅辑校的古籍,已出版的《唐宋传奇集》和《小说旧闻钞》,还有早年木刻印行的《会稽郡故书杂集》,加上曾经想要付印而没有成功的《嵇康集》和《古小说钩沉》,都收入了本版全集中。

他所辑校的古籍当然远不止这五种。

1991年上海古籍出版社影印出版的《鲁迅辑校古籍手稿》就有六大函四十九册六十二种。

从这些手稿中可以看出,鲁迅所做的工作多少不一,有些不过是抄录,当时不都收入《全集》是适当的。

后来人民文学出版社已经将这些另行整理为四厚册出版了。

这部《全集》没有收入书信。

这些散在收信人手中的书信,征集不易。

直到1946年,许广平才将已征集到的855封书信编为《鲁迅书简》一书出版。

这部《全集》也没有将完好保存在许广平手中的鲁迅日记编入。

这就造成了一个无法挽回的损失。

*序跋鉴赏词典阅读*解析淮南王名安,厉王长子①也。

长,高皇帝之子也。

其母赵氏女,为赵王张敖美人。

高皇帝七年讨韩信于铜?,信亡走匈奴,上遂北至楼烦。

还过赵,不礼赵王。

赵王献美女赵氏女,得幸有身。

赵王不敢内之于宫,为筑舍于外。

及贯高等谋反发觉,并逮治王,尽收王家及美人,赵氏女亦与焉。

吏以得幸有身闻上,上方怒赵王,未理也。

赵美人弟兼,因辟阳侯审食其言之吕后,吕后不肯白,辟阳侯亦不强争。

及赵美人生男,恚而自杀。

吏奉男诣上,上命吕后母之,封为淮南王。

暨孝文皇帝即位,长弟上书愿相见,诏至长安。

日从游宴,骄蹇如家人兄弟。

怨辟阳侯不争其母于吕后,因椎杀之,上非之。

肉袒北*谢罪,夺四县,还归国。

为黄屋左纛②,称东帝,坐徒蜀严道,死于雍。

上闵之,封其四子为列侯。

时民歌之曰:“一尺缯,好童童。

一升粟,饱蓬蓬。

兄弟二人,不能相容。

”上闻之曰:“以我贪其地邪?”乃召四侯而封之。

其一人病薨,长子安袭封淮南王,次为衡山王,次为庐*王。

太傅贾谊谏曰:“怨雠之人,不可贵也。

”后淮南、衡山卒反,如贾谊言。

初,安为辩达,善属文。

皇帝为从父,数上书召见。

孝文皇帝甚重之,诏使为《离骚赋》,自旦受诏,日早食已,上爱而秘之。

天下方术之士,多归焉,于是遂与苏飞、李尚、左吴、田由、雷被、毛被、伍被、晋昌等八人,及诸儒大山、小山之徒,共讲论道德,总统仁义,而著此书。

其旨近《老子》,淡泊无为,蹈虚守静,出入经道。

言其大也则焘天载地说其细也则沦于无垠及古今治乱存亡祸福世间诡异瑰奇之事其义也著其文也富物事之类无所不载。

然其大较归之于道,号曰“鸿烈”。

鸿,大也;烈,明也。

以为大明道之言也。

故夫学者,不论《淮南》,则不知大道之深也。

是以先贤通儒述作之士,莫不援采以验经传。

以父讳“长”,故其所著,诸“长”字皆曰“修”。

光禄大夫刘向校定撰具,名之《准南》。

又有十九篇者,谓之“淮南外篇”。

自诱之少,从故侍中同县卢君,受其句读,诵举大义。

会遭兵灾,天下棋峙,亡失书传。

同等学力研究生《文献学》“名词解释”部分参考资料:(说明:本参考资料所包括的条目不尽全面,解释当也有不尽人意之处,望各位同学以此为大致线索,进一步全面准确把握教材内容,为国考“文献学”部分做好充分准备。

顺祝考试顺利!)第一部分:《文选》五臣注:唐代开元时五位朝臣吕延济、刘良、张铣、吕向、李周翰对《文选》进行合注,进献朝廷后流行,世称“五臣注”。

自南宋以来,《文选》五臣注与李善注多合刊,称为《六臣注文选》。

六经皆史:中国古代的一些学者认为,六经中《春秋》与《尚书》是史书,而《诗》、《礼》、《易》、《乐》也源自史官,具有记录历史的性质,因此也都算史书。

“六经皆史”说的集大成者是清代章学诚,这一提法提升了史学的研究价值,拓宽了史学的研究对象。

疏不破注:疏不破注是训诂学的基本术语之一,指作疏者尽量依照注文的意思进行诠释,不试图去改变旧注的任何观点,这在唐代成为注释家的基本准则。

疏即正义,是对“注”解释,疏解时一般不突破原注,不另作主张。

“经今、古文”:所谓的“文”,是指记载经典所使用的文字。

今文指的是汉代通行的隶书,古文则指秦始皇统一中国以前的古文字(“蝌蚪文”),即大篆或籀书。

在汉代,奉行今文经学和古文经学的学者形成不同的教学体系、思想认识和政治立场,从而形成“今古文之争”,对中国古代学术产生了深刻影响。

纬书:汉代的方士和儒生依托今文经义宣扬符箓、瑞应、占验之书,有的与经义在离合之间,有的则全无关系。

因相对于“经书”,故称为“纬书”。

谶纬西汉末及已经流行,王莽曾召集文士对谶纬之书进行一次大的结集。

汉光武帝刘秀就是靠图谶兴起,纬书及其代表的文化在东汉形成极盛的局面。

以训诂代本字:在引用古代文献资料时,常常对古奥艰涩的字句今行译释,为古文的解释、翻译提供了可贵的经验:有的是对译,有的是意译,有的是增文译释。

“四部分类法”:大部分中国典籍所采用的主流分类方式,即按照经、史、子、集四部进行分类的方法。

四部分类法在《隋书经籍志》中正式确立,而《四库全书总目提要》集其大成。

欧阳修《七贤画序》原文翻译《欧阳修《七贤画序》原文翻译》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、欧阳修《七贤画序》原文翻译欧阳修《七贤画序》原文翻译欧阳修原文:某[1]不幸,少孤[2]。

先人为绵州军事推官[3]时,某始生。

生四岁,而先人捐馆[4]。

某为儿童时,先妣尝[5]谓某曰:“吾归汝家[6]时,极贫,汝父为吏至廉,又于物无所嗜[7],惟[8]喜兵客,不计其家有无以具酒食。

在绵州三年,他人皆多买蜀物以归,汝你不营[9]一物,而俸禄待宾客,亦无余已。

罢官[10],有绢一匹,画为《七贤图》六幅,此七君子,吾所爱也。

此外无蜀物。

”后先人调泰州军事判官[11],卒于任[12]比[13]某十许岁时,家益[14]贫,每岁时[15],设席祭祀,则张[16]此图于壁,先妣必指某曰:“吾家故物也。

”后三十余年,图亦故[17],某忝[18]立朝,惧其久而益朽损,遂[19]取《七贤》,命工装轴之,更可传百余年,以为欧阳氏旧物[20],且使子孙不忘先世之清风,而示吾先君所好尚[21]。

又以见吾母少寡而子幼,能克成其家[22],不失旧物。

盖自先君有事[23]后二十年,某始及第[24]。

今又二十三年矣。

事迹如此,始为作赞[25]并序。

译文:我不幸,小时候就死了父亲。

先父在绵州做军事推官的时候,我才出生。

长到四岁,先父就去世了。

我做孩子时,先母曾对我说:我嫁到你们欧阳家时,很穷。

你父亲做官特别廉洁,又对一切事物均无嗜好,只喜欢交接宾客,从不考虑自己家中有无备酒饭的钱财。

在绵州任职三年,别人都买了许多蜀地的物产带回故乡,你父亲却不营购一件物品,而把薪俸用在接待宾客上,也就没有剩余钱财了。

任满离职时,只有丝绢一匹,用它画成了《七贤图》六幅,这七位君子,是我所敬重的。

除此以外,就没有别的蜀地物产了。

后来先父调泰州任军事判官,在任期内逝世了。

到我十多岁时,家里更穷了。

每年四季设席祭祀祖宗时,就把这《七贤图》挂在墙壁上,先母必定指着它对我说:“这是我们家珍藏的惟一旧物啊!”过了三十余年,这图画破旧了,色彩也暗淡了。

古籍序跋集作者:鲁迅作者简介:鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

”鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

1《古小说钩沉》序〔1〕小说者,班固以为“出于稗官”,“闾里小知者之所及,亦使缀而不忘,如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议”〔2〕。

是则稗官职志,将同古“采诗之官,王者所以观风俗知得失”〔3〕矣。

顾其条最诸子,判列十家,复以为“可观者九”〔4〕,而小说不与;所录十五家〔5〕,今又散失。

惟《大戴礼》引有青史氏之记〔6〕,《庄子》举宋钘之言〔7〕,孤文断句,更不能推见其旨。

去古既远,流裔弥繁,然论者尚墨守故言,此其持萌芽以度柯叶乎!余少喜披览古说,或见讹舛,则取证类书,偶会逸文,辄亦写出。

虽丛残多失次第,而涯略故在。

大共琐语支言,史官末学,神鬼精物,数术波流;真人福地,神仙之中驷,幽验冥征,释氏之下乘。

人间小书,致远恐泥〔8〕,而洪笔晚起,此其权舆。

况乃录自里巷,为国人所白心;出于造作,则思士之结想。

心行曼衍,自生此品,其在文林,有如舜华,足以丽尔文明,点缀幽独,盖不第为广视听之具而止。

然论者尚墨守故言。

惜此旧籍,弥益零落,又虑后此闲暇者尟,爰更比辑,并校定昔人集本,合得如干种,名曰《古小说钩沉》。

归魂故书,即以自求说释,而为谈大道者言,乃曰:稗官职志,将同古“采诗之官,王者所以观风俗知得失”矣。

※※※〔1〕本篇据手稿编入,原无标点。

《汉魏六朝散文·钟嵘·《序品》序》原文鉴赏《汉魏六朝散文·钟嵘·《序品》序》原文鉴赏气之动物,物之感人1,故摇荡性情,形诸舞咏2。

照烛三才,煇丽万有3,灵祇待之以致飨,幽微籍之以昭告4,动天地,感鬼神,莫近于诗5。

昔《南风》之辞,《卿云》之颂6,厥义訢矣7。

《夏歌》曰:“郁陶乎予心8。

”楚谣曰:“名余曰正则9。

”虽诗体未全,然是五言诗之滥觞也10。

逮汉李陵,始著五言之目矣11。

古诗眇邈,人世难详13,推其文体,固是炎汉之制,非衰周之倡也13。

自王、扬、枚、马之徒14,辞赋竞爽,而吟咏靡闻15。

从李都尉迄班婕妤16,将百年间,有妇人焉,一人而已17。

诗人之风,顿已缺丧18。

东京二百载中19,惟有班固《咏史》,质木无文20。

降及建安,曹公父子,笃好斯文21;平原兄弟,郁为文栋22。

刘桢、王粲为其羽翼23。

次有攀龙托风,自至于属车者24,盖将百计。

彬彬之盛,大备于时矣。

尔后陵迟衰微,迄于有晋25。

太康中,三张、二陆、两潘、一左26,勃尔复兴,踵武前王,风流未沫27,亦文章之中兴也。

永嘉时28,贵黄老,稍尚虚谈29。

于时篇什,理过其辞,淡乎寡味30。

爰及江表,微波尚传31。

孙绰、许询、桓、庾诸公诗32,皆平典似《道德论》33,建安风力尽矣34。

先是郭景纯用隽上之才,变创其体35;刘越石仗清刚之气,赞成厥美36。

然彼众我寡,未能动俗37。

逮义熙中,谢益寿斐然继作38。

元嘉中,有谢灵运39,才高词盛,富艳难踪,固已含跨刘、郭40,陵轹潘,左41。

故知陈思为建安之杰42,公干,仲宣为辅43;陆机为太康之英,安仁,景阳为辅44;谢客为元嘉之雄,颜延年为辅45。

斯皆五言之冠冕,文词之命世也46。

夫四言文约意广47,取效《风》、《骚》,便可多得48。

每苦文繁而意少,故世罕习焉。

五言居文词之要,是众作之有滋味者也49,故云会于流俗50。

岂不以指事造形,穷情写物51,最为详切者耶?故诗有三义焉52:一曰兴,二曰此,三曰赋。

宋濂《桃花涧修禊诗序》原文及翻译原文:浦江县东行二十六里,有峰耸然而葱蒨者,玄麓山也。

山之西,桃花涧水出焉。

乃至正丙申三月上巳,郑君彦真将修禊事于涧滨,且穷泉石之胜。

前一夕,宿诸贤士大夫。

厥明日,既出,相帅向北行,以壶觞随。

约二里所,始得涧流,遂沿涧而入。

水蚀道几尽,肩不得比,先后累累如鱼贯。

又三里所,夹岸皆桃花,山寒,花开迟,及是始繁。

旁多髯松,入天如青云。

忽见鲜葩点湿翠间,焰焰欲然,可玩。

又三十步,诡石人立,高可十尺余,面正平,可坐而箫,曰凤箫台。

下有小泓,泓上石坛广寻丈,可钓。

闻大雪下时,四围皆璚树瑶林,益清绝,曰钓雪矶。

西垂苍壁,俯瞰台矶间,女萝与陵苕轇轕①之,赤纷绿骇,曰翠霞屏。

又六七步,奇石怒出,下临小洼,泉冽甚,宜饮鹤,曰饮鹤川。

自川导水,为蛇行势,前出石坛下,锵锵作环佩鸣。

客有善琴者,不乐泉声之独清,鼓琴与之争。

琴声与泉声相和,绝可听。

又五六步,水左右屈盘,始南逝,曰五折泉。

又四十步,从山趾斗折入涧底,水汇为潭。

潭左列石为坐,如半月。

其上危岩墙峙,飞泉中泻,遇石角激之,泉怒,跃起一二尺,细沫散潭中,点点成晕,真若飞雨之骤至,仰见青天镜净,始悟为泉,曰飞雨洞。

洞傍皆山,峭石冠其巅,辽敻幽邃,宜仙人居,曰蕊珠岩。

遥望见之,病登陟之劳,无往者。

还至石坛上,各敷茵席,夹水而坐。

呼童拾断樵,取壶中酒温之,实髹觞②中。

觞有舟,随波沉浮,雁行下。

稍前,有中断者,有属联者,方次第取饮。

其时轻飙东来,觞盘旋不进,甚至逆流而上,若相献酬状。

酒三行,年最高者命列觚翰,人皆赋诗二首,即有不成,罚酒三巨觥。

众欣然如约,或闭目潜思;或拄颊上视霄汉;或与连席者耳语不休;或运笔如风雨,且书且歌;可按纸伏岩石下,欲写复止;或句有未当,搔首蹙额向人;或口吻作秋虫吟;或群聚兰坡,夺觚争先;或持卷授邻坐者观,曲肱看云而卧:皆一一可画。

已而诗尽成,杯行无算。

迨罢归,日已在青松下。

又明日,郑君以兹游良欢,集所赋诗而属濂以序。

欧阳修《梅圣俞诗集序》原文、译文、赏析欧阳修《梅圣俞诗集序》原文、译文、赏析作者:欧阳修予闻世谓诗人少达而多穷,夫岂然哉?盖世所传诗者,多出于古穷人之辞也。

凡士之蕴其所有,而不得施于世者,多喜自放于山巅水涯之外,见虫鱼草木风云鸟兽之状类,往往探其奇怪,内有忧思感愤之郁积,其兴于怨刺,以道羁臣寡妇之所叹,而写人情之难言。

盖愈穷则愈工.然则非诗之能穷人,殆穷者而后工也。

予友梅圣俞,少以荫补为吏,累举进士,辄抑于有司,困于州县,凡十余年。

年今五十,犹从辟书,为人之佐,郁其所蓄,不得奋见于事业。

其家宛陵,幼习于诗,自为童子,出语已惊其长老。

既长,学乎六经仁义之说,其为文章,简古纯粹,不求苟说于世。

世之人徒知其诗而已。

然时无贤愚,语诗者必求之圣俞;圣俞亦自以其不得志者,乐于诗而发之,故其平生所作,于诗尤多.世既知之矣,而未有荐于上者。

昔王文康公尝见而叹曰:“二百年无此作矣!”虽知之深,亦不果荐也.若使其幸得用于朝廷,作为雅、颂,以歌咏大宋之功德,荐之清庙,而追商、周、鲁颂之作者,岂不伟欤!奈何使其老不得志,而为穷者之诗,乃徒发于虫鱼物类,羁愁感叹之言。

世徒喜其工,不知其穷之久而将老也!可不惜哉!圣俞诗既多,不自收拾。

其妻之兄子谢景初,惧其多而易失也,取其自洛阳至于吴兴以来所作,次为十卷。

予尝嗜圣俞诗,而患不能尽得之,遽喜谢氏之能类次也,辄序而藏之。

其后十五年,圣俞以疾卒于京师,余既哭而铭之,因索于其家,得其遗稿千余篇,并旧所藏,掇其尤者六百七十七篇,为一十五卷。

呜呼!吾于圣俞诗论之详矣,故不复云。

庐陵欧阳修序.译文我听到世人常说:诗人仕途畅达的少,困厄的多。

难道真是这样吗?大概是由于世上所流传的诗歌,多出于古代困厄之士的笔下吧。

大凡胸藏才智而又不能充分施展于世的士人,大都喜爱到山头水边去放浪形骸,看见虫鱼草木风云鸟兽等事物,往往探究它们的奇特怪异之处,内心有着忧愁感慨愤激的郁积,这些情感化为诗兴,即寄托在怨恨讽刺之中,道出了逐臣寡妇的慨叹,而写出了人所难于言传的感受来。

《释秘演诗集序》赏析第一篇:《释秘演诗集序》赏析原文予少以进士游京师,因得尽交当世之贤豪。

然犹以谓国家臣一四海,休兵革,养息天下以无事者四十年,而智谋雄伟非常之士,无所用其能者,往往伏而不出,山林屠贩,必有老死而世莫见者,欲从而求之不可得。

其后得吾亡友石曼卿。

曼卿为人,廓然有大志,时人不能用其材,曼卿亦不屈以求合。

无所放其意,则往往从布衣野老酣嬉,淋漓颠倒而不厌。

予疑所谓伏而不见者,庶几狎而得之,故尝喜从曼卿游,欲因以阴求天下奇士。

浮屠秘演者,与曼卿交最久,亦能遗外世俗,以气节相高。

二人欢然无所间。

曼卿隐于酒,秘演隐于浮屠,皆奇男子也。

然喜为歌诗以自娱,当其极饮大醉,歌吟笑呼,以适天下之乐,何其壮也!一时贤士,皆愿从其游,予亦时至其室。

十年之间,秘演北渡河,东之济、郓,无所合,困而归,曼卿已死,秘演亦老病。

嗟夫!二人者,予乃见其盛衰,则予亦将老矣!夫曼卿诗辞清绝,尤称秘演之作,以为雅健有诗人之意。

秘演状貌雄杰,其胸中浩然。

既习于佛,无所用,独其诗可行于世。

而懒不自惜,已老,胠其橐,尚得三、四百篇,皆可喜者。

曼卿死,秘演漠然无所向。

闻东南多山水,其巅崖崛峍,江涛汹涌,甚可壮也,欲往游焉。

足以知其老而志在也。

于其将行,为叙其诗,因道其盛时以悲其衰。

庆历二年十二月二十八日庐陵欧阳修序。

译文我年轻时因考进士寄居京城,因而有机会遍交当时的贤者豪杰。

不过我还认为:国家臣服统一了四方,停止了战争,休养生息以至天下太平了四十年,那些无处发挥才能的智谋雄伟不寻常之人,就往往蛰伏不出,隐居山林,从事屠宰贩运的人,必定有老死其间而不被世人发现的,想要跟从访求他们,与之结交而不可得。

后来却认识了我那亡友石曼卿。

曼卿的为人,胸怀开阔而有大志,今人不能用他的才能,曼卿也不肯委屈自己迁就别人。

没有施展志向的地方,就往往跟布衣村民饮酒嬉戏,闹得痛快颠狂也不满足。

因此我怀疑所谓蛰伏而不被发现的人,或许会在亲的玩乐中得到。

所以常常喜欢跟从曼卿游玩,想借此暗中访求天下奇士。

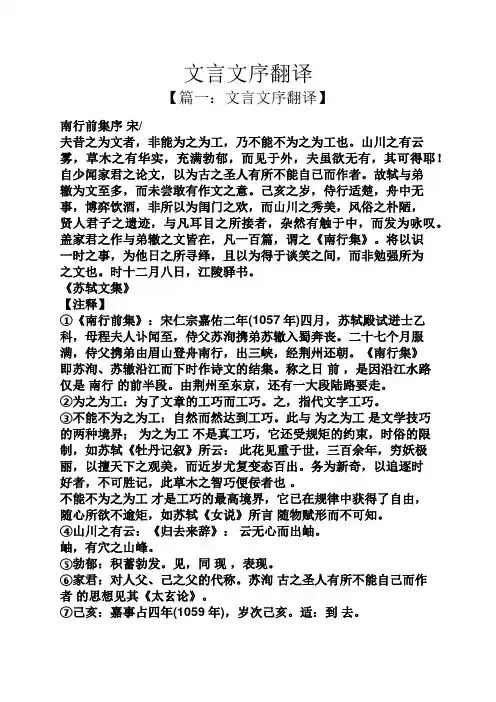

文言文序翻译【篇一:文言文序翻译】南行前集序宋/夫昔之为文者,非能为之为工,乃不能不为之为工也。

山川之有云雾,草木之有华实,充满勃郁,而见于外,夫虽欲无有,其可得耶!自少闻家君之论文,以为古之圣人有所不能自已而作者。

故轼与弟辙为文至多,而未尝敢有作文之意。

己亥之岁,侍行适楚,舟中无事,博弈饮酒,非所以为闺门之欢,而山川之秀美,风俗之朴陋,贤人君子之遗迹,与凡耳目之所接者,杂然有触于中,而发为咏叹。

盖家君之作与弟辙之文皆在,凡一百篇,谓之《南行集》。

将以识一时之事,为他日之所寻绎,且以为得于谈笑之间,而非勉强所为之文也。

时十二月八日,江陵驿书。

《苏轼文集》【注释】①《南行前集》:宋仁宗嘉佑二年(1057年)四月,苏轼殿试迸士乙科,母程夫人讣闻至,侍父苏洵携弟苏辙入蜀奔丧。

二十七个月服满,侍父携弟由眉山登舟南行,出三峡,经荆州还朝。

《南行集》即苏洵、苏辙沿江而下时作诗文的结集。

称之日前,是因沿江水路仅是南行的前半段。

由荆州至东京,还有一大段陆路要走。

②为之为工:为了文章的工巧而工巧。

之,指代文字工巧。

③不能不为之为工:自然而然达到工巧。

此与为之为工是文学技巧的两种境界;为之为工不是真工巧,它还受规矩的约束,时俗的限制,如苏轼《牡丹记叙》所云:此花见重于世,三百余年,穷妖极丽,以擅天下之观美,而近岁尤复变态百出。

务为新奇,以追逐时好者,不可胜记,此草木之智巧便佞者也。

不能不为之为工才是工巧的最高境界,它已在规律中获得了自由,随心所欲不逾矩,如苏轼《女说》所言随物赋形而不可知。

④山川之有云:《归去来辞》:云无心而出岫。

岫,有穴之山峰。

⑤勃郁:积蓄勃发。

见,同现,表现。

⑥家君:对人父、己之父的代称。

苏洵古之圣人有所不能自己而作者的思想见其《太玄论》。

⑦己亥:嘉事占四年(1059年),岁次己亥。

适:到去。

⑧闺门之欢:儿女之欢。

闺门,内室之门。

古时女子居内室。

此次还朝,是举家搬迁。

苏轼兄弟各携夫人同行。

⑨识:记。

王羲之《兰亭集序》原文·翻译·赏析·朗诵《兰亭集序》原文·翻译·赏析·朗诵兰亭序,又名《兰亭集序》、《兰亭宴集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》,为晋代书法家王羲之撰写。

法帖相传之本,共二十八行,三百二十四个字。

《兰亭序》文章,清新优美,全文收放自如、浑然天成,。

《兰亭序》书法,遒劲飘逸。

或许其法帖难见原貌,或许其真本经历不凡,千百年以来,被誉为“天下第一行书”,堪称行书第一,与颜真卿《祭侄季明文稿》、苏轼《寒食帖》并称三大行书书法帖,成为历代书家心摹手追之经典珍奇,《兰亭序》其文、书法都具有极高的艺术价值。

据唐何延之《兰亭记》云:王羲之挥毫作序时,“乃有神助,及醒后,他日更书数十本,无如祓禊所书之者”。

王羲之挥毫之时,或许身临山水佳境而忘却烦恼;或许沉湎真挚友谊而心情愉悦,或许酒助豪放而壮思逸兴,《兰亭序》墨迹堪称绝妙,甚为王羲之及家人所诊视。

此后,三百余年间,虽沧海桑田,王氏后人历代传承,至七代孙智永,而智永已皈依佛门为僧,临终将《兰亭序》帖授于弟子辩才。

唐太宗得知,派人往永欣寺,请辩才进宫,三番问之,辩才均称,确曾有幸目睹之,而先师圆寂后,《兰亭序》贴已不知去向。

唐太宗遂谋于侍臣,推萧翼“出山”。

萧前往永欣寺,诡称北方商人,常与辩才晤谈,乃至饮酒赋诗,成为“莫逆”。

萧伺机曰:“《兰亭序》已不复存在,现存者仅为临本耳!” 辩才遂将真迹取出,坦言:此乃禅师临终亲授之。

萧仍伪称非“真迹”。

一日,萧趁辩才外出之际,终将其真迹裹携而去。

唐太宗酷爱王羲之书法,以此帖为王书第一,玩赏一生,曾命侍臣临摹分赐亲贵近臣。

后太宗死,以真迹殉葬,《兰亭序》真迹亦别于人世。

今人观之《兰亭序》墨迹者,均为后人摹本或刻本。

摹本以唐冯承素之“神龙本”为最精,刻本以唐欧阳询之“定武兰亭”为最著。

或许《红楼梦》因传本残缺而令人遐想,或许《兰亭序》因真迹不见而更让人仰慕。

【式观元始,眇觌(音敌,见)玄风】我看那原始时代的远古风俗。

【冬穴夏巢之时,茹毛饮血之世】人类处在冬住窟夏居巢、连毛带血吃生肉的时期.【世质民淳,斯文未作】世风质朴,民情淳厚,文字文章还没有产生。

【逮乎伏羲氏之王天下也】到了伏羲氏治理天下的时候。

【始画八卦,造书契,以代结绳之政】才开始画八卦,造文字,用来代替结绳记事的方法。

【由是文籍生焉】从此以后文章典籍就应运而生了。

【《易》曰】《易经》上说。

【观乎天文,以察时变】观察日月星辰,用来考察四季的变化.【观乎人文,以化成天下】观察诗书礼乐,用来教化人民使之有成就。

【文之时义远矣哉】诗书礼乐的意义真深远广大啊!【若夫椎轮为大辂之始,大辂宁有椎轮之质】椎轮这种简陋的车子是帝王乘坐的大辂的原始模样,但大辂哪有椎轮的质朴?【增冰为积水所成,积水曾微增冰之凛】厚厚的冰层是积水凝结而成的,但积水并没有厚冰的寒冷。

【何哉】为什么呢?【盖踵其事而增华,变其本而加厉】大概是由于承继那造车之事却增加了文饰,改变了水的本来状态却变得更加寒冷。

【物既有之,文亦宜然】事物既然有这种现象,文章也应当如此。

【随时变改,难可详悉】文章随着时代的发展而变化,我们难以全部搞清它的变化规律。

【尝试论之曰】让我尝试议论一下这个问题吧.【《诗序》云】《毛诗序》上说。

【诗有六义焉】《诗经》有六义。

【一曰风】第一叫风。

【二曰赋】第二叫赋。

【三曰比】第三叫比。

【四曰兴】第四叫兴。

【五曰雅】第五叫雅.【六曰颂】第六叫颂.【至于今之作者,异乎古昔】至于现代的作者,跟古代大不一样。

【古诗之体,今则全取赋名】赋本是古代诗歌中的一种表现手法,现在却发展成为用“赋”命名的独立文体。

【荀宋表之于前。

】荀卿、宋玉率先标明创作赋体。

【贾马继之于末】贾谊、司马相如跟在后面继续发扬.【自兹以降,源流寔繁】从此以后,这类作品源远流长确实繁富。

【述邑居则有“慿虚"“亡是”之作】描写城市园囿,有张衡《西京赋》和司马相如《上林赋》这样的作品。

赵孟頫兰亭十三跋原文和翻译第一跋:兰亭帖自定武石刻既亡,在人间者有数。

有日减,无日增,故博古之士以为至宝。

然极难辨。

又有未损五字者,五字未损,其本尤难得。

此盖已损者,独孤长老送余北行,携以自随。

至南浔北,出以见示。

因从独孤乞得,携入都。

他日来归,与独孤结一重翰墨缘也。

至大三年九月五日,跋于舟中。

独孤名淳朋,天台人。

译文:《兰亭序》的艺术价值诚然是不可忽视的,其流传于世间的墨本日亡日少,而识真者盖难。

十八日清河舟中。

第二跋:兰亭帖当宋未度南时,士大夫人人有之。

石刻既亡,江左好事者,往往家刻一石,无虑数十百本,而真赝始难别矣。

王顺伯、尤延之诸公,其精识之尤者。

于墨色、纸色、肥瘦秾纤之间,分毫不爽。

故朱晦翁跋兰亭谓:“不独议礼如聚讼。

”盖笑之也。

然传刻既多,实亦未易定其甲乙。

此卷乃致佳本,五字镵损,肥瘦得中。

与王子庆所藏赵子固本无异,石本中至宝也。

至大三年九月十六日,舟次宝应重题。

译文:《定武兰亭》拓本在宋未南渡时,士大夫人人都有。

靖康之变时定武石刻丢失,江南好事者往往在家里刻上一块兰亭刻石,不用想一下子数十百本兰亭帖面世,真假难辨。

王顺伯、尤延之等诸位先生,是精于鉴赏者中出类拔萃的人物。

他们能够从墨色、纸色、笔画的肥瘦浓纤之间分辨真假,丝毫不差。

所以朱熹曾经为兰亭题跋说看来不只是对礼有争论不休啊,作为调侃。

传刻的版本太多,很难分辨好坏。

但此卷是非常好的版本,五字被损,字迹肥瘦适中。

和王子庆所收藏的赵子固版本没什么区别,是石刻版本中的至宝。

至大三年九月十六日,船到了宝应重题。

第三跋兰亭茧纸入昭陵,世间遗迹已如飞。

玉凫石虎散落人间,鬼神守护不可寻。

若从靖王所藏本,尚馀墨本在人世。

流落人间五十年,而今不知安所在。

唯有右军亲笔真,神光离合不分明。

应须数尺澄清波,中有蛟龙盘屈气。

周文房书云兴,平泉之石渐渐出。

《黄庭》小楷世所无,《食鱼》真迹今安在。

又闻《会稽颂》佳绝,亦复欲得一观之。

若以他人真草视,洋浩荡波难为别。

《金石录后序》文言文原文阅读答案翻译注释作品原文金石录后序(以瑞本为主要参照)(1)右金石录三十卷者何?(2)赵侯德父(3)所著书也。

取上自三代(4),下迄五季(5),钟、鼎、甗、鬲、盘、彝、尊、敦之款识(6),丰碑、大碣(7),显人、晦士之事迹(8),凡见于金石刻者二千卷,皆是正伪谬(9),去取褒贬,上足以合圣人之道,下足以订史氏之失者,皆载之,可谓多矣。

呜呼,自王播、元载之祸(10),书画与胡椒无异;长舆、元凯之病,钱癖与传癖何殊(11)。

名虽不同,其惑一也。

余建中辛巳(12),始归赵氏(13)。

时先君作礼部员外郎(14),丞相时作吏部侍郎(15)。

侯年二十一,在太学作学生(16)。

赵、李族寒,素贫俭。

每朔望谒告出(17),质衣,取半千钱(18),步入相国寺(19),市碑文果实归(20),相对展玩咀嚼,自谓葛天氏之民也(21)。

后二年,出仕宦,便有饭蔬衣练(22),穷遐方绝域(23),尽天下古文奇字之志(24)。

日就月将(25),渐益堆积。

丞相居政府,亲旧或在馆阁(26),多有亡诗、逸史,鲁壁、汲冢所未见之书(27),遂力传写,浸觉有味,不能自已(28)。

后或见古今名人书画,一代奇器,亦复脱衣市易。

尝记崇宁间(29),有人持徐熙牡丹图,求钱二十万(30)。

当时虽贵家子弟,求二十万钱,岂易得耶。

留信宿(31),计无所出而还之。

夫妇相向惋怅者数日。

后屏居乡里十年(32),仰取俯拾(33),衣食有余。

连守两郡(34),竭其俸入,以事铅椠(35)。

每获一书,即同共勘校,整集签题。

得书、画、彝(36)、鼎,亦摩玩舒卷(37),指摘疵病,夜尽一烛为率(38)。

故能纸札精致,字画完整,冠诸收书家。

余性偶强记,每饭罢,坐归来堂烹茶(39),指堆积书史,言某事在某书、某卷、第几叶(40)、第几行,以中否角胜负(41),为饮茶先后。

中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起。

甘心老是乡矣。

故虽处忧患困穷,而志不屈。

第三部分序跋文选译文

一、《备急千金要方》译文

1、夫清浊剖判,上下攸分,三才肇基,五行俶落,万物淳朴,无得而称。

清气与浊气分离,上天与大地分开,天地人三才开始确立,木火土金水开始形成,人类朴实无华,没有什么获得却也称心如意。

2、末俗小人,多行诡诈,依傍圣教,而为欺绐。

遂令朝野士庶,咸耻医术之名,多教子弟诵短文、构小策,以求出身之道。

后代的庸医,大多实行骗术,依仗圣人的经纶,而去欺骗病人。

于是使得朝廷中的官员和民间的百姓,都认为医术这一名目耻辱,大多教导子女诵读浅陋的文章,写作短小的策对,用来寻求做官的道路。

3、吾幼遭风冷,屡造医门,汤药之资,罄尽家产,所以青衿之岁,高尚兹典,白首之年,未尝释卷。

我小时候遭受风寒之邪,屡次造访医生,汤药的费用耗尽了家里的财产,所以在求学的年龄,就崇尚医学经典著作,到了老年,

也不曾放下书本。

4、痛夭枉之幽厄,惜堕学之昏愚,乃博采羣经,删裁繁重,务在简易,以为《备急千金要方》一部,凡三十卷。

虽不究尽病源,但使留意于兹者,思过半矣。

以为人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此,故以为名也。

未可传于士族,庶以贻厥私门。

为意外早死的深重的灾难而悲痛,为不学无术之人的昏庸愚昧而痛惜,于是广泛采集各种医学著作,删减裁除繁杂重复的内容,务求简单明了,编撰成《备急千金要方》一部书,共三十卷。

虽然不能彻底探清疾病的缘由,但是可以让研读过这本书的人受益很多。

我认为人的生命最为贵重,可说是比千金还贵重。

如果一个药方能救治他,那么功德超过千金,所以把它作为书名。

这部书不可流传到世家大族,希望把它赠送给平民百姓。

二、《重广补注黄帝内经素问》序

1、将欲敛时五福,以敷锡厥庶民,乃

与岐伯上穷天纪,下极地理,远取诸物,近取诸身,更相问难,垂法以福万世。

设想聚集这五种福运,用来普遍地赐予百姓,于是与岐伯向上探求天文,向下探究地理,远的取法于外界事物,近的取法于自己,互相提问回答,留下经论来造福万代。

2、惜乎唐令列之医学,付之执技之流,而荐绅先生罕言之,去圣已远,其术晻昧,是以文注纷错,义理混淆。

可惜唐代太仆令王冰把它列入医学的范畴,交付给操作技艺的一类人,官宦们便很少谈论它,距离胜任的时代已经很远,这门技术被湮没,因此文字与注释杂乱,含义文理混淆。

3、臣等承乏典校,伏念旬岁。

遂乃搜访中外,裒集众本,寖寻其义,正其讹舛,十得其三四,余不能具。

我们等人充数担任典校的职位,整整考虑一年。

于是在朝廷内外寻查探访,汇集各种藏本,仔细地探究经义,校正错误,掌握其中十分之三四,其余不能全部解决。

4、以之治身,可以消患于未兆,施于

有政,可以广生于无穷。

恭惟皇帝抚大同之运,拥无疆之休,述先志以奉成,兴微学而永正。

则和气可召,灾害不生,陶一世之民,同跻于寿域矣。

用它治身,可以在未显现征兆时就消除祸患;施行到政事,可以延长寿命到无穷。

恭敬地祝愿皇帝具有太平盛世的时运,拥有无限美好的福禄,继承先人的遗志来资助成功,振兴衰微的医学并使它永远正确,那么正气就可回复,疾病不会产生,使世人快乐,共同登上长寿的境界。

三、《幼幼新书》序

1、医家方论,其传尚矣,自有书契以来,虽三坟之言,世不得见,而神农《本草》、黄帝《内经》,乃与庖牺氏之八卦绵历今古,烂然如日星昭垂,信乎药石不可阙于人,而医书尤不可废于天下。

医家的方论,它们流传已经很久远了。

自从有了文字以来,虽然三坟的言论,世人没有办法见到,然而神农的《本草》、黄帝的

《内经》与伏羲氏的八卦一起延续至今,灿烂的样子如同太阳与星辰光照天下,药物对于人来说不可缺少,而医书对于天下百姓更加不可被废弃,这是确实的。

2、因取古圣贤方论,与夫近世闻人家传,下至医工、技工之禁方,闾巷小夫已试之秘诀,无不曲意寻访,兼收并录。

因此收集古代名医的方论,与那些近代名人的家传医术,一直到普通医生方士的玄秘方剂,民间百姓已经试验过的秘诀,没有不竭尽心意地去探寻造访,一起汇集记录。

3、学士大夫公天下以为心者,几何人哉!平日处念积虑,无非急己而缓人,先亲而后踈,物我异观,私为町畦,其来盖非一日。

把天下为公作为自己心志的学士大夫,有多少人啊!平时处心积虑,没有不是先己而后人,先亲而后疏,对他人与自己采取不同的态度,私自设立界限,这种情况的出现不是一天了。

4、东汉人物如第五伦者,悃愊无哗,质直好义,似若可然也。

东汉人物如第五伦,非常真诚而不虚夸,

品质正直爱好仁义,好像能够这样了。

5、今公之为是书,使天下之为父兄者,举无子弟之戚,少有所养,老有所终。

家藏此书,交相授受,庆源无穷,其为利顾不博哉!

如今刘公写成这部书,让天下作为父母兄弟的人,都没有为子弟担心的忧虑,使年幼的人得到抚养,年老的人得到赡养。

家中藏有这本书,互相传授学习,那么吉庆的根源就无穷无尽,它产生的好处难道不广大吗?

四、《医方考》自序

1、季世人知医尚矣,习方其简也,穷经其烦也,乃率以方授受,而求经论者无之。

舍斯道之奥,宝斯道之粗,安望其术之神良也?

后世了解医学的人众多,知道学习医方简单,探究经论烦杂,于是都用医方来传授、学习,探究经论的人则没有。

舍弃医道中奥秘内容,而尊崇医道中的粗浅内容,怎能希

望他的艺术神妙呢?

2、盖以考其方药,考其见证,考其名义,考其事迹,考其变通,考其得失,考其所以然之故,匪徒苟然志方而已。

因为要考证药方,考证病证,考证命名的本义,考证诊治案例,考证加减变化,考证有效无效,考证本末缘由,不仅仅是随意记载医方罢了。

3、或者尚论千古,末张孙而本轩岐,劣羣方而优经论,则孟轲氏所谓“游于圣人之门者,难为言矣”,安用夫斯籍之赘也?

有的人崇尚上古的经论,以张仲景、孙思邈为末,而以轩辕、岐伯为本,以各种药方为低劣,以医经论述为优异,那么就如同孟轲所说“在圣人门下进出的人,难以同他讲别的好话了”,哪里还用得上我这本多余的书籍呢?

五、《伤科汇纂》自跋

1、天下之物理无穷,人生之见闻有限,往往智尽即以为理止,犹以指测海,指竭而

云水尽者也,夫医何独不然?

天下事物的道理无穷无尽,人生的见闻则有限,往往智力用尽了也就以为道理讲尽了,好比是用手指去测量海水,手指伸尽了就说海水量足了,医学难道不是这样吗?

2、于是乎汲汲焉博采诸家之言,犹以为未足;复求专门之学,踵叩其秘传,既持方而辨药石之醇疵,复指图而审肯綮之中否。

于是孜孜不倦地广泛采集各家之言,还以为不够;再去探求专门的学问,频频询问其中秘密的传授,既拿着方子去辨识药物的优劣,又指着图像而审视是否符合疾病的要害。

3、倘四方淹博之士不以疏愚忽之,惠然悯其所不足,而教其所不知,则医理庶不患其莫究,而闻见将日益广,是又余之厚幸也夫!

倘若四方渊博的人士不因为我的粗疏愚昧而忽视这本书,恩惠地怜悯我书中的不足之处,而教导我所不懂的地方,那么医理方面就或许不用担心我的不能深究,而所闻所见将会日益广博,这又是我的深厚的期望

啊!。