高考一轮复习高三人民版历史必修二古代中国的商业和经

- 格式:ppt

- 大小:4.03 MB

- 文档页数:52

1.唐中期以后江南一些地方性城市逐渐上升为全国性城市,当时广为流行的“扬一益二”之说就是较好的证明,广州也成为全国最大的对外贸易港口。

材料现象说明()A.南北政治局面的不同B.城市区域分工日益深化C.经济重心的南移完成D.城市经济属性不断增强解析:选D材料论述了江南一些城市的发展状况,而且偏重经济,与政治无关,故A项错误;材料中,“扬一益二”“广州”并未体现区域分工的不同,故B项错误;经济重心完成南移在两宋之际,与材料时间不符,故C项错误;根据材料,结合所学,“扬一益二”“广州”都是强调其商品经济繁荣,故D项正确。

2.《清明上河图》中,多家店铺门前悬挂着形制不一的栀子灯,还有一些店铺前出现了长条形招牌灯箱。

这些栀子灯和灯箱既装饰了店铺,又起到了广告作用。

这反映出()A.北宋时期开始出现广告B.城市贸易的时间限制已经被打破C.当时商业竞争异常激烈D.北宋时期的家庭手工业技术异常发达解析:选B以灯箱做广告在唐朝中后期伴随夜市而出现,故A项错误;夜市在宋朝常态化,灯箱广告的形式适应了晚上的商业活动,故B项正确;材料只提及北宋广告的形式,未涉及商业竞争问题,故C项错误;灯箱广告反映灯箱功能多样化,与家庭手工业发展状况无关,故D项错误。

3.白寿彝《中国通史》描述:“南宋都城临安府‘夜市除大内前外,诸处亦然,唯中瓦前尤盛,扑卖奇巧器皿百色物件,与日间无异’。

”这本质上说明了()A.坊市制度犹存B.市民生活富足C.城市经济繁荣D.社会政治清明解析:选C据所学可知宋时坊市界限被打破,故A项错误;材料未反映出市民生活富裕,故B项错误;据材料中都城里夜市与日间无异,并卖些奇巧器皿,可知城市经济繁荣,故C 项正确;材料反映的是经济现象与政治无关,并不能看出政治清明,故D项错误。

4.按照史学家陈锋、张建民的观点:“宋代至清代中国经历了三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三次是近代商业革命。

”下列属于“明清商业革命”表现的是()①商税收入开始成为政府的重要财源②出现晋商、徽商等商帮③江南地区兴起一批工商业市镇④传统商业发展,开始出现夜市A.①② B..②③C.②④ D.③④解析:选B两宋的商业经济空前繁荣,商税收入成为政府的重要财源,故①错误;明清出现晋商、徽商等商帮,江南地区兴起一批工商业市镇,故②③正确;宋朝时,以前日中为市的经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接,故④错误。

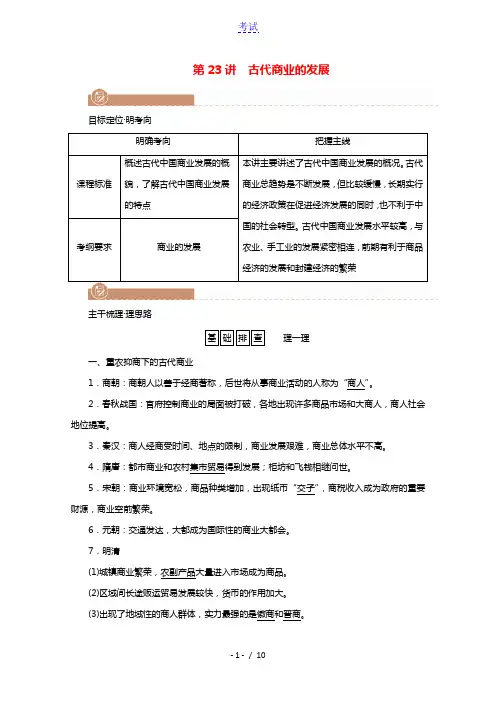

第23讲古代商业的发展目标定位·明考向明确考向把握主线课程标准概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点本讲主要讲述了古代中国商业发展的概况。

古代商业总趋势是不断发展,但比较缓慢,长期实行的经济政策在促进经济发展的同时,也不利于中国的社会转型。

古代中国商业发展水平较高,与农业、手工业的发展紧密相连,前期有利于商品经济的发展和封建经济的繁荣考纲要求商业的发展主干梳理·理思路基础排查理一理一、重农抑商下的古代商业1.商朝:商朝人以善于经商著称,后世将从事商业活动的人称为“商人”。

2.春秋战国:官府控制商业的局面被打破,各地出现许多商品市场和大商人,商人社会地位提高。

3.秦汉:商人经商受时间、地点的限制,商业发展艰难,商业总体水平不高。

4.隋唐:都市商业和农村集市贸易得到发展;柜坊和飞钱相继问世。

5.宋朝:商业环境宽松,商品种类增加,出现纸币“交子”,商税收入成为政府的重要财源,商业空前繁荣。

6.元朝:交通发达,大都成为国际性的商业大都会。

7.明清(1)城镇商业繁荣,农副产品大量进入市场成为商品。

(2)区域间长途贩运贸易发展较快,货币的作用加大。

(3)出现了地域性的商人群体,实力最强的是徽商和晋商。

二、市的变迁和城市的发展1.市的变迁(1)重要大城市:古代的长安、某某、某某、临安、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

(2)新兴大城市①原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等。

②表现:某某、某某等南方城市逐渐繁荣,出现“扬一益二”的说法。

三、官府控制下的对外贸易1.概况(1)西汉:由于开通陆、海两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来。

(2)唐朝:某某成为重要的外贸港口,政府设市舶使专门管理外贸。

(3)两宋:同亚非许多国家进行贸易,海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

(4)元朝:某某成为当时世界第一大港。

(5)明清:清代实行海禁和“闭关锁国”政策,只特许某某“十三行”统一经营对外贸易。

高三历史人教版一轮复习知识归纳:古代中国的农业手工业和商业3、古代中国农业经济的基本特点。

(1)从生产方式和经营方式看:自给自足的小农经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

以小农户个体经营为主,是古代中国农业经济的基本特点。

春秋战国以后,以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合的“男耕女织”式的小农经济在古代中国一直占据主导地位。

(2)从生产力水平看:长期使用铁犁牛耕,精耕细作,农耕技术没有革命性的进步。

(3)从地位和影响看:中国古代的重大文明成就,都是在农业经济发展基础上取得的。

但是,小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后,它已经成为阻碍生产发展的因素。

4、古代中国手工业在纺织、冶金和制瓷等部门的发展成就(1)冶金业:①新石器时代已经出现小件铜器。

②商代青铜器繁荣时期。

③春秋晚期,中国已有铁器④西汉时,煤开始成为冶铁燃料⑤东汉的杜诗发明水排,用水力鼓风冶铁。

(2)纺织业:①新石器时代:萌芽。

②商周:纺织业在经济生产中已相当重要③西汉:丝织品经丝绸之路远销以罗马为中心的地中海地区,中国被称为“丝国”。

④唐朝:官营纺织业规模大,私营纺织业作坊出现,纺织品数量相当可观。

⑤宋代:棉纺织业推广到江南地区,棉布成为主要衣被原料。

⑥明清:丝织业的发展进入鼎盛时期。

(3)制瓷业:(1)商代:烧制出原始瓷器,即原始青瓷;(2)东汉:瓷器生产技术达到成熟阶段;(3)唐代形成南青北白两大系统;瓷器开始输出国外;(4)宋代涌现一批名窑,如江西景德镇;(5)明清:景德镇成为全国瓷都。

清代粉彩瓷器。

3.古代中国手工业发展的特点:(1)从春秋战国时期开始,官营手工业、民营手工业和家庭手工业就成为古代中国手工业三种主要经营形态,代表中国古代手工业水平的则是官营和专业的私营手工业生产。

(2)中国传统社会长期存在农耕为主兼营副业的自给自足的手工业经济。

在漫长的自给自足自然经济时代,家庭手工业占有相当的比重。

高三历史古代中国的商业及经济政策复习题及答案一、选择题(每小题3分,每小题只有一个选项最符合题意)1.史书记载:唐朝后期长安城中的崇仁坊“一街辐辏(集聚),遂倾(超过)两市,昼夜喧哗,灯火不绝,京中诸坊,莫之与比”。

材料中没有反映出( )A.长安城商业发展突破了两市的范围B.长安城商业的发展突破了时间的限制C.崇仁坊成为长安城中最繁华的住宅区D.崇仁坊成为唐朝政府新设立的商业区解析:“崇仁坊”不在传统的东市与西市内,说明已突破两市的范围;“昼夜喧哗,灯火不绝”说明商业活动也突破时间的限制;“京中诸坊,莫之与比”说明崇仁坊已经是长安城内最为繁华的商业区,远远超过了传统的两市。

答案:D2.从战国时期开始直至清朝前期,重农抑商政策一直受到统治者的重视,在社会经济生活中占主导地位。

对上述问题的解释不正确的是( )A.自给自足的生产特点使商品经济被轻视B.为了缓和社会矛盾必须关心农民利益C.农业是中国古代封建社会的经济基础D.国家人口以农民为主,没有广阔的商品市场解析:重农抑商是封建社会的一项基本政策,因为商业发展过度会威胁封建统治者的统治基础,所以说重农抑商是为了缓和社会矛盾必须关心农民利益的说法是错误的。

答案:B3.《礼记》有“天子为藉千亩”“天子亲耕于南郊,以供斋盛”的记载,《礼经》有仲春“后率外内命妇始蚕于北郊”的记载。

汉朝以后逐步形成一种国家礼仪,皇帝和皇后常常在春季举行“藉田礼”和“亲蚕礼”。

这表明( )A.统治者重视农业生产B.统治者关心百姓疾苦C.统治者常能与民同乐D.统治者“以民为本”解析:封建统治者所做的一切都是为自己的统治服务,不会考虑人民利益,天子举行各种亲耕仪式,仅仅是为了表示自己重视农业生产,因为在封建社会小农经济是一切的根本。

答案:A4 明清统治者推行的闭关政策给中国造成的最大影响是( )A.一定时期内防止了殖民势力入侵B.一定程度上维护了国家主权C.暂时维护了东南沿海人民的利益D.最终导致落后挨打的局面形成解析:本题是最佳选择题。

高考历史一轮复习第16讲古代中国商业的发展和经济政策习题人民版时间:45分钟满分:100分一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分)[固基题组]1.[2016·滨州月考]《汉书》记载:“富商大贾周流天下,交易之物莫不通。

”下列对当时商业发展的描述正确的是( )A.商业活动突破了时间和空间的限制B.“草市”成为重要的地方商业中心C.到处都有便利的客舍、邸店和车坊D.繁华商业中心成为交易活动的平台答案 D解析商业活动突破了时间和空间的限制是在宋代,故A错误;“草市”形成是在南北朝时期,故B错误;邸店出现是在唐代,故C错误;材料反映当时商业活动繁华的景象,故D正确。

2.[2015·兰州一中期中]北朝民歌《木兰辞》:“……东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

……”说明当时商业情况( )A.各种商品在固定的地点交易B.古代经济重心南移C.商业环境相对宽松D.夜市和草市兴盛答案 A解析材料大致意思是在东市上买来骏马,西市上买来马鞍和鞍下的垫子,南市上买来马嚼子和缰绳,北市上买来长马鞭,说明各种商品在固定的地点交易。

3.[2015·北京市海淀区模拟]唐朝时期长安城“凡市,以日中击鼓三百响,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散”,而扬州城则“夜市千灯照碧云”(唐代王建《夜看扬州城》)。

从两个城市的对比可以看出( )A.唐朝政府放弃抑商政策B.唐朝城市取消市坊制度C.南方商业性城市的发展D.北方政治性城市的衰落答案 C解析由长安限制“市”时间可知唐政府抑制商业,故A项错误;“市”的地点固定,说明坊市制在当时并没有取消,取消坊市制是在宋代,故B项错误;长安在中午成“市”,在“日入前七刻”则散场,而在扬州则出现了“夜市”,这说明南方的商业城市得到进一步发展,故C项正确;材料不能说明长安的衰落,故D项错误。

4.[2016·湖北名校联考]明清时期,北京出现了大量的地域性会馆,集客馆、试馆与商馆于一身。

2020-2021年高考历史一轮复习必刷题:古代的商业和经济政策1.在北京曾经发现一处战国时期的遗址,从中出土了燕、韩、赵、魏等国铸币3876枚。

辽宁、吉林和内蒙古等地也有燕国货币出土。

根据以上信息可以得出的正确认识有()①燕国与北方游牧地区有贸易往来②各诸侯国的货币可以相互流通③诸侯国之间商业贸易往来频繁④燕国都城是战国时期唯一的商业中心A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④【答案】A【解析】依据材料进行分析,内蒙古等地都有燕国货币出土,这说明燕国与北方游牧地区有贸易往来,①正确;“一处战国时期的遗址,从中出土了燕、韩、赵、魏等国铸币3876枚”说明了在这个地区,各诸侯国的货币可以同时并存、相互流通,②正确;货币的流通是基于诸侯国之间商业贸易往来频繁这一前提下的,③正确;结合所学可知,战国时期出现了多个商业中心,如赵国的邯郸、齐国的临淄等,④错误。

综上所述,选A;BCD均含有④,排除。

2.春秋中后期至战国时期,一些大商人往来于列国之间经商,如子贡在曹、鲁之间做买卖,“家累千金”,以财力结交诸侯,所到之处,诸侯无不以平等之礼相待。

这反映了()A.商业发展受到官府的严格控制B.齐鲁之地已成为商业发展中心C.商人的社会地位获得明显提高D.地域性商人群体开始大量出现【答案】C【解析】依据材料“以财力结交诸侯,所到之处,诸侯无不以平等之礼相待”可以看出春秋战国时期随着商人经济实力的增长,社会地位有所提高,故C项正确。

材料没有体现官府的严格控制,故A项错误。

材料没有涉及商人地位的提高,故排除B。

商帮出现在明清时期,故排除D。

3.《史记》记载,西汉时期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。

这反映了当时()A.政府实行重农抑商B.朝廷注重提高工商业者地位C.经济得到恢复和发展D.地方豪强地主控制了郡县【答案】C【解析】根据材料可知,西汉时期通过智慧和努力致富的人不可胜数,由此可证明当时的经济得到了恢复和发展,故选C项;材料内容并没有反映重农抑商政策,也没有体现政府对工商业者地位的态度,故排除AB项;地方豪强控制郡县的说法明显不符合史实,故排除D项。

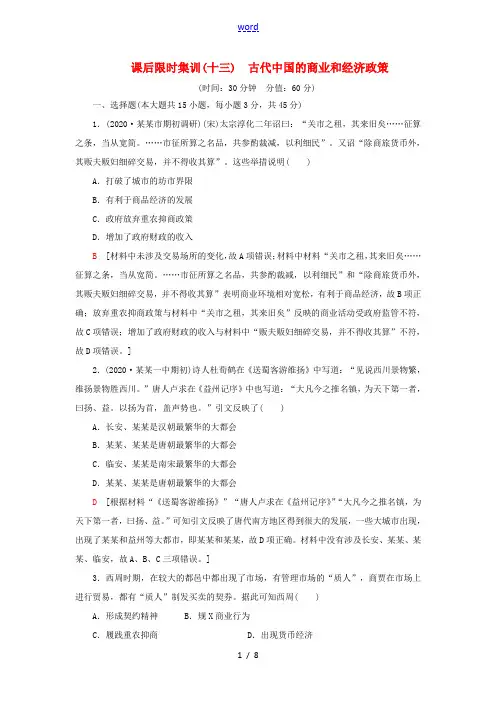

课后限时集训(十三) 古代中国的商业和经济政策(时间:30分钟分值:60分)一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)1.(2020·某某市期初调研)(宋)太宗淳化二年诏曰:“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简。

……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”。

又诏“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”。

这些举措说明( )A.打破了城市的坊市界限B.有利于商品经济的发展C.政府放弃重农抑商政策D.增加了政府财政的收入B[材料中未涉及交易场所的变化,故A项错误;材料中材料“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简。

……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”和“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”表明商业环境相对宽松,有利于商品经济,故B项正确;放弃重农抑商政策与材料中“关市之租,其来旧矣”反映的商业活动受政府监管不符,故C项错误;增加了政府财政的收入与材料中“贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”不符,故D项错误。

]2.(2020·某某一中期初)诗人杜荀鹤在《送蜀客游维扬》中写道:“见说西川景物繁,维扬景物胜西川。

”唐人卢求在《益州记序》中也写道:“大凡今之推名镇,为天下第一者,曰扬、益。

以扬为首,盖声势也。

”引文反映了( )A.长安、某某是汉朝最繁华的大都会B.某某、某某是唐朝最繁华的大都会C.临安、某某是南宋最繁华的大都会D.某某、某某是唐朝最繁华的大都会D[根据材料“《送蜀客游维扬》”“唐人卢求在《益州记序》”“大凡今之推名镇,为天下第一者,曰扬、益。

”可知引文反映了唐代南方地区得到很大的发展,一些大城市出现,出现了某某和益州等大都市,即某某和某某,故D项正确。

材料中没有涉及长安、某某、某某、临安,故A、B、C三项错误。

]3.西周时期,在较大的都邑中都出现了市场,有管理市场的“质人”,商贾在市场上进行贸易,都有“质人”制发买卖的契券。

据此可知西周( )A.形成契约精神B.规X商业行为C.履践重农抑商D.出现货币经济B[由材料内容可知西周时期由“质人”管理市场,并有制发买卖的契券,这有利于规X商业行为,故选B项;契约精神是指商品交易中自然达成的契约精神,这与材料中由“质人”管理市场,并制发买卖的契券无关,排除A项;材料仅体现西周商业规X发展的情况,未体现政府的商业政策,且重农抑商政策是从战国时期开始推行的,排除C项;材料仅体现西周时期由“质人”管理市场,并有制发买卖的契券,未体现货币作为商品交易的媒介,排除D项。

三古代中国的商业经济探究目标1、知识与技能结合教材中所提供的史料,了解中国古代商业生产和运转贸易的基本情况。

了解中国古代各朝代“市”的基本知识,进而深入了解市的发展历史和变化。

了解各朝代文人对当时商业发展的客观性描述,增强历史的直观印象。

了解各朝代作为商业中心的都市,并结合历史文学作品认识其当时的发展或繁荣程度。

理解中国古代商人的社会地位,结合文献资料分析中国古代执政集团实行重农抑商政策的原因。

2、过程与方法指导学生阅读有关历史文献,了解中国古代各朝代的商品生产和转运贸易的发展情况,并对有名的商帮进行有价值的探究。

通过历史图片和史料对中国古代商业中心都市的基本情况进行分析和论证。

3、情感态度与价值观通过对本课的学习,学生可以了解中国古代的商品生产和转运贸易的具体实例,来说明古代商品经济的发展情况。

并说明在明代以后中国出现了按地区结成的商帮,有“徽商”和“晋商”等。

另外学生还要认识到历代统治者都要通过“重农抑商”政策来限制和压制商业的发展,阻碍了中国新的富有活力的经济形态的诞生。

探究指导历史宫殿【基础知识解析】一、富商大贾周流天下1、商业的起源与发展⑴远古时期,出现了早期的商品交换,商朝时期,商业初步发展。

⑵西周时期,货币需求量增加。

⑶春秋战国时期,商业发展条件良好,出现了巨商和繁荣的商业中心。

2、富商大贾周流天下⑴汉代商运活跃。

史书中有“富商大贾周流天下,交易之物莫不通”“均有无而通万物”的记载。

⑵唐代商旅往来频繁。

唐人的《估客乐》诗描写了商人为了转贩求利而天南海北无所不至的情形。

⑶宋元时代的小说戏曲中,也有许多有关商人远行贩运的故事。

宋元海外商品贸易发展迅速,中国商品远销到东亚、南亚以及东欧和北非等地区。

⑷明代,在京城、省城和大商埠出现了会馆。

会馆是同一地区的商人停宿、储运、交际的重要场所。

会馆的出现,与按地域结成的商帮有关。

在这些商帮中,晋商和徽商的势力最大。

例题1、“垄断”一词源于孟子“必求垄断而登之,以左右望而网市利”。

人教版高中历史必修2知识点梳理重点题型(常考知识点)巩固练习中国古代商业的发展与经济政策考点解读考点提示商业的发展土地制度与“重农抑商”和“海禁”政策知识经纬知识清单古代的经济政策1、土地制度的演变(1)原始社会:土地属于氏族公社所有。

(2)夏、商、西周时期:井田制土地属于国家,国王将土地层层封授,受封者只可世代享用,但不得转让和自由买卖。

(3)春秋战国时期:初税亩和土地私有制的确立前594年,鲁国规定无论公田、私田都要按亩收税,承认土地私有。

战国时商鞅变法正式以法律形式确立_①_。

自此在中国延续两千多年。

(4)秦汉到明清基本制度:封建土地私有制。

社会问题:土地兼并严重,社会两极分化。

政府措施:抑制土地兼并,以维护小农经济。

北魏到唐朝前期,实行__②__,制定官民占有土地的最高限额,限制土地买卖;明朝政府丈量全国土地,按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

2、“重农抑商”(1)背景:商周时期,国家采取鼓励政策,支持商业发展。

后来,社会上出现日益严重的商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。

(2)推行战国时期:商鞅变法首倡” ___③___”,农业是本业,工商业是末业。

西汉:汉初,富商大贾囤积居奇,操纵物价;汉武帝时期,规定货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理、加重税收等,在一定程度上抑制富商大贾的势力。

明清时期:封建政府固守“重农抑商”政策,继续实行专卖制度,垄断茶、盐等重要商品的经营,对民营商业加征商税,破坏了工商业的正当经营,以致影响___④___的发展。

3、“海禁”与“闭关锁国”明初东南沿海倭患猖獗,明太祖实行“海禁”,禁止人民出海与外国互市。

清初为镇压东南沿海抗清斗争,厉行“海禁”,禁止官民私自出海,实行“闭关锁国”政策,又将沿海居民内迁。

清朝长期实行“___⑤___”政策,严格限制对外贸易,只开广州一口对外通商,并由政府特许的“十三行”统一经营,妨碍了海外市场的开拓,抑制资本原始积累,阻碍资本主义萌芽成长,使中国与世界隔绝而日益落后。