2020_2021学年高中生物科学方法微课一假说_演绎法课件新人教版必修2.ppt

- 格式:ppt

- 大小:970.50 KB

- 文档页数:7

“假说—演绎法”在高中生物新课程教学中运用的探究摘要:伴随着世界科学技术的的快速发展,新一轮的基础教育课程改革已在各个学科中全面开花。

这就要求在教育第一阵线上的广大教师要顺应时代的步伐,审时度势,不断更新教学观念,合理选择教学策略和教学方式,对于落实高中生物新课程标准倡导的“提高每个高中学生的生物科学素养”的课程理念是至关重要的。

因此,本文在查阅大量文献资料的基础上,以“假说—演绎法”为立意核心,简要阐述了“假说—演绎法”的含义、《遗传与进化》模块中适用“假说—演绎法”教学的素材、典型案例分析及教学建议、试题运用等方面进行了论述。

关键词:高中生物新课程;假说一演绎法;案例分析;运用养成。

“假说—演绎法”在高中生物新课程中运用的探究《普通高中生物课程标准(实验)》的“课程设计思路”部分,关于“遗传与进化”模块的教学价值时指出:该模块有助于学生领悟“假说演绎、建立模型等科学方法及其在科学研究中的应用”。

这里提到的“假说演绎”不经意间是很容易被人们忽视的。

因为“假说——演绎法”在我国以前的中学生物学教学中没有明确要求,许多教师不仅对假说演绎的内涵感到陌生,而且对其教学的落实更加困惑;因而在新课程的高中生物学教学中出现忽略“假说一演绎法”的教学或者教学不到位的现象。

事实上,“假说一演绎法”对于落实“标准”倡导的“提高每个高中学生的生物科学素养”的新课程理念是至关重要的。

一、“假说—演绎法”的教学思维是提高学生生物科学素养的重要手段。

科学假说是人们以一定的经验材料和已知的科学事实为依据,以已有的科学理论和技术方法为指导,对未知的自然事物或现象产生的原因和运动规律及其未知事物的存在或尚待发现的预期事物的形象等所做出的推测性解释(或猜测、猜想)。

“假说—演绎法”是形成和构造科学理论的一种重要思维方法。

对学生来讲是“授之以渔”的过程重要手段之一;学完课程以后,别的都可以忘记,这些方法会存留下来,这就是真正的素养和能力。

高中生物教材(新课标)生物科学探究中常用得方法一、假说—演绎法1、方法解释在观察与分析基础上提出问题以后,通过推理与想象提出解释问题得假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理得结论。

如果实验结果与预期结论相符,就证明假说就是正确得,反之,则说明假说就是错误得。

就是现代科学研究中常用得一种科学方法。

2、典例分析孟德尔用豌豆做了大量得杂交实验,在对实验结果进行观察、记载与进行数学统计分析得过程中,发现杂种后代中出现一定比例得性状分离,两对及两对以上相对性状杂交实验中子二代出现不同性状自由组合现象。

她通过严谨得推理与大胆得想象而提出假说,并对性状分离现象与不同性状自由组合现象作出尝试性解释。

然后她巧妙地设计了测交实验用以检验假说,测交实验不可能直接验证假说本身,而就是验证由假说演绎出得推论,即:如果遗传因子决定生物性状得假说就是成立得,那么,根据假说可以对测交实验结果进行理论推导与预测;然后将实验获得得数据与理论推导值进行比较,如果二者一致证明假说就是正确得,如果不一致则证明假说就是错误得。

孟德尔科学研究得一般思路:观察现象分析问题提出假设设计实验验证假说归纳综合总结规律3、其她实例(1)DNA复制方式得提出与证实;(2)中心法则得提出与证实;(3)遗传密码得破译;(4)孟德尔得豌豆杂交实验,总结了遗传因子得分离定律与遗传因子得自由组合定律;(5)摩尔根得果蝇杂交试验。

二、类比推理法1、方法解释类比推理法就是根据两个或两类对象在某些属性上相同,推断出它们在另外得属性上(这一属性已为类比得一个对象所具有,而在另一个类比得对象那里尚未发现)也相同得一种推理。

与归纳与演绎不同得就是,类比就是从特殊到特殊、从一般到一般得推理。

2、典例分析美国科学家萨顿观察蝗虫精子与卵细胞得形成过程时发现,孟德尔所说得遗传因子(基因)得分离过程与细胞中同源染色体得分离过程非常相似。

萨顿根据基因与染色体行为之间明显得平行关系,提出假说:基因就是由染色体携带着从亲代传递给子代得,也就就是说,基因位于染色体上。

科学方法微课(一)研究动物激素功能的“加法原理”和“减法原理”自变量控制是生物学实验的本质,它一般可以分为两大类:一类是设法对研究对象进行干扰;一类是设法排除对研究对象的干扰。

这是用两个相反的方式进行的自变量控制,其所依据的原理是加法原理和减法原理。

1.加法原理:(1)概念:自变量控制中的加法原理就是人为地增加某种影响因素,造成研究对象的变化,从而研究其某些特征。

(2)增加自变量的要求:增加自变量不是要保持或保护研究对象的原始状态,而是要干扰甚至破坏研究对象的某种状态,迫使研究对象暴露出某种现象和属性。

2.减法原理:(1)概念:自变量控制中的减法原理是设法排除某种因素对实验对象的干扰,同时尽量保持被研究对象的稳定,从而比较出研究对象的作用。

(2)减去控制因素的方法:①去掉或隔离某种条件的影响;②如果某些因素无法消除,就设法创造稳定的、维持不变的相同条件进行对照,以抵消或排除这些条件对研究对象的干扰。

1.研究人员欲验证物质X(注:用生理盐水配制X溶液)具有降血糖作用,选择一批体重相同的正常小鼠,测定_________,并将小鼠随机等量分成实验组和对照组,实验组注射_________,对照组注射_________,一段时间后,测定两组小鼠的血糖浓度。

与实验初始时相比,若__________________________,则表明X有降血糖的作用。

(1)该实验的自变量是在实验组加入物质X,由于物质X溶于生理盐水,为平衡无关变量,对照组应注射等量的生理盐水,以排除生理盐水的干扰作用。

(2)实验的处理方式是采用加法原理。

(3)由于是验证性实验,结果是已知的,即物质X有降血糖的作用。

【解析】实验目的是验证物质X的降血糖作用,那么此实验的自变量是有无物质X,而因变量是血糖浓度的变化。

基本思路是建立一个对照组和一个实验组,测得两组小鼠初始血糖浓度,再分别注射一定量的生理盐水和等量的X,一段时间之后测两组小鼠的血糖浓度。

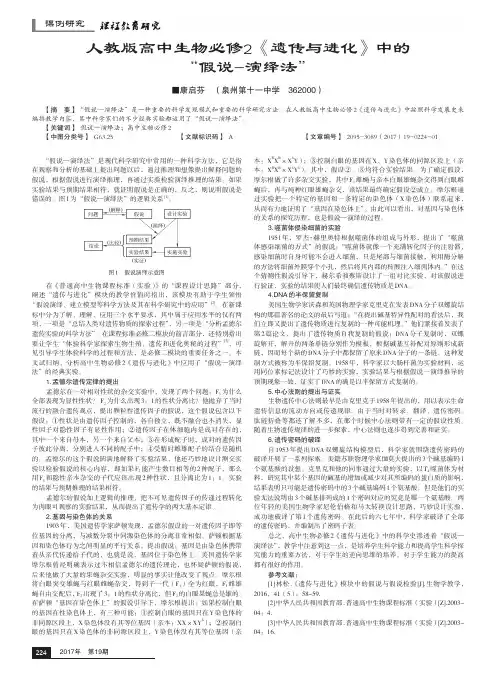

课例研究“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种科学方法,它是指在观察和分析的基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结果。

如果实验结果与预期结果相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。

图1为“假说—演绎法”的逻辑关系[1]。

在《普通高中生物课程标准(实验)》的“课程设计思路”部分,阐述“遗传与进化”模块的教学价值时指出,该模块有助于学生领悟“假说演绎、建立模型等科学方法及其在科学研究中的应用”[2]。

在新课标中分为了解、理解、应用三个水平要求,其中属于应用水平的仅有两项,一项是“总结人类对遗传物质的探索过程”,另一项是“分析孟德尔遗传实验的科学方法”。

在课程标准必修二模块的前言部分,还特别指出要让学生“体验科学家探索生物生殖、遗传和进化奥秘的过程”[3],可见引导学生体验科学的过程和方法,是必修二模块的重要任务之一。

本文试归纳、分析高中生物必修2《遗传与进化》中应用了“假说—演绎法”的经典实验。

1.孟德尔遗传定律的提出孟德尔在一对相对性状的杂交实验中,发现了两个问题:F 1为什么全部表现为显性性状?F 2为什么出现3:1的性状分离比?他抛弃了当时流行的融合遗传观点,提出颗粒性遗传因子的假说,这个假说包含以下假设:①性状是由遗传因子控制的,各自独立,既不融合也不消失,显性因子对隐性因子有显性作用;②遗传因子在体细胞内是成对存在的,其中一个来自母本,另一个来自父本;③在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;④受精时雌雄配子的结合是随机的。

孟德尔的这个假说圆满地解释了实验结果,他还巧妙地设计测交实验以检验假说的核心内容,即如果F 1能产生数目相等的2种配子,那么用F 1和隐性亲本杂交的子代应该出现2种性状,且分离比为1:1。

实验的结果与预期推理的结果相符。

孟德尔的假说加上逻辑的推理,把不可见遗传因子的传递过程转化为肉眼可观察的实验结果,从而提出了遗传学的两大基本定律。