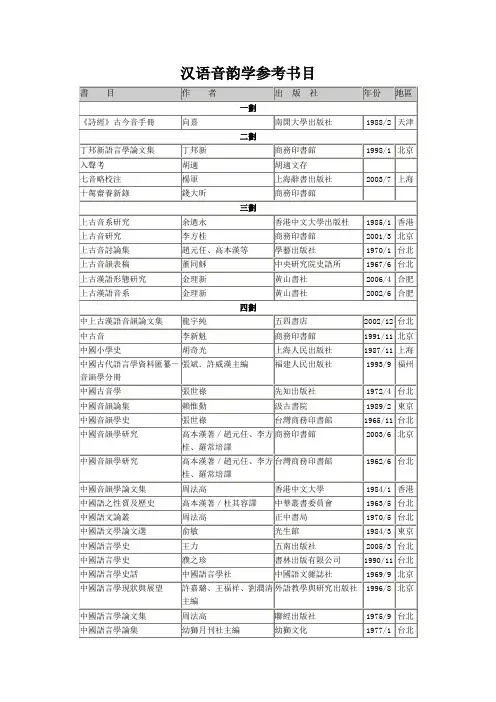

汉语音韵学参考书目[81301]

- 格式:pdf

- 大小:180.10 KB

- 文档页数:7

《汉语音韵学》笔记(龙庄伟编著)第一章总论一、音韵学1、什么是音韵学:又叫声韵学,是研究汉语各个时期的声、韵、调系统及其发展规律的科学。

2、语音学和音韵学语音学是对语音的客观描写,从生理、物理属性两方面对语音进行研究。

主要有三个分支:发音语音学、声学语音学、听觉语音学。

还有所谓的实验语音学、普通语音学。

音韵学是研究某种语言的语音及其功能的一门学科。

它包括音位学,包括研究某种语言历史上的语音变化等。

音韵总与一种具体的语言相联系,具有很强的民族特点,不可能有“普通音韵学”。

它们在观点、方法上也有不同。

音韵学侧重音类的划分,侧重语音系统的归纳整理;语音学则侧重于发音原理的分析。

3,音韵学的功用二、汉语语音的分期:根据文字材料性质,一般把汉语语音的历史划分为以下几个阶段:对应语音上古期:公元四世纪以前(晋代以前)上古音古音学中古期:公元四世纪到十二世纪中古音今音学近古期:公元十二世纪到十七世纪近代音近音学现代期:公元十七世纪到现代现代音现代汉语古代还有一种研究和分析汉语语音的专门学问——等韵学。

这样,汉语音韵学分为四个部门:古音学、今音学、北音学、等韵学。

严格来说,这只包括一半内容,只把几个代表时期横的面进行了剖析,属于共时的研究,都不研究汉语语音的发展规律。

对于语音发展规律的研究,形成了汉语语音史这个部门。

三、汉字标音方法:1、反切以前的标音方法:早期,直接口授法后来,形声字的偏旁曾经被当作识字的拐棍用过有明确文字记载的有譬况法(包括读若法)、直音法。

2、反切3、音位学标音法1913年开“读音统一会”时,经过多方商榷研究,得到两个系统:(1)1918年11月23日,公布“注音字母”四十文,取笔画最简单的汉字组成,是汉字形式的拼音字母。

(2)1928年9月26日,公布“国语罗马字”,用西方语言字母为汉字注音。

中国文字改革委员会于1956年2月拟出《汉语拼音方案草案》,1958年2月由一届人大五次会议批准为正式方案推行。

漢語音韻學必讀與必備書目述要馮蒸拙文《漢語音韻學應記誦基礎內容總覽》在《漢字文化》分四期連載(詳下文3),該文發表後引起了很大的反響,尤其是受到了青年學子的普遍歡迎,也受到了一些音韻學導師的重視,紛紛要求我刊出《漢語音韻學必讀與必備書目》,這裏刊出的書目是我於1999年在首都師範大學文學院給研究生授課時所開列,後來屢作修改,今在本刊刊出,每本書後略加按語,供廣大的音韻學愛好者參考,並希望得到同行專家的指教。

所列書目基本上均是中文撰寫,有關外文書目從略。

必讀書目中黑體字部分為特別重要者。

本書目的分類框架如下:壹.漢語音韻學必讀書目(含篇目)一、漢語音韻學本體必讀書目:(一)通論;(二)中古音;(三)上古音;(四)近代音;(五)音韻學方法論。

二、與漢語音韻學密切相關學科必讀書目:(一)普通語音學與音位學;(二)歷史語言學;(三)漢語方言學;(四)漢藏語比較語言學。

貳.漢語音韻學必備書目一、韻書、韻圖類;二、古音手冊、方音字彙類;三、辭書、目錄、索引類;四、字書類;五、論文集類。

本文共介紹“必讀書目”54項,“必備書目”30項,總計84項(其中7和49為一書,72是四本書)。

下面我們分別加以題錄簡評。

壹.漢語音韻學必讀書目(含篇目)(54項)一、漢語音韻學本體必讀書目(一)通論1.董同龢:《漢語音韻學》,北京:中華書局。

按:本書1954年以《中國語音史》的名稱在臺灣出版,是後來所出《漢語音韻學》一書的刪節本。

1968年在臺灣出版本書,是全本。

此書長期以來是臺灣大學的音韻學教本。

這裏開列的是大陸印本。

全書共分:“引論、國語音系、現代方音、早期官話、《切韻》系的韻書、等韻圖、中古音系、中古聲韻母的簡化、由中古到現代、古韻分部、上古韻母系統的擬測、上古聲母、上古聲調的問題”等十三章,附錄為“語音略說”。

本書是到目前為止介紹漢語音韻學最準確、最全面、最深入的教科書,至今尚無其他教科書可以取代。

2.唐作藩:《音韻學教程》(第三版),北京:北京大學出版社,2002按:本書是大陸地區目前流行最廣的音韻學教科書,但是只講中古《廣韻》音系,不講上古音和近代音。

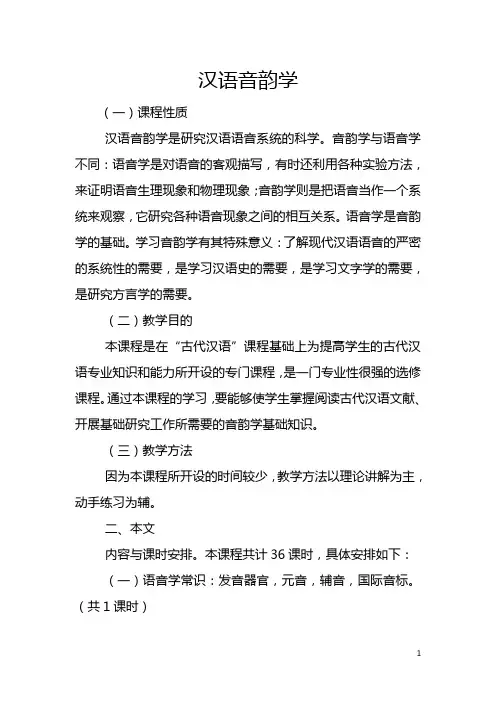

汉语音韵学(一)课程性质汉语音韵学是研究汉语语音系统的科学。

音韵学与语音学不同:语音学是对语音的客观描写,有时还利用各种实验方法,来证明语音生理现象和物理现象;音韵学则是把语音当作一个系统来观察,它研究各种语音现象之间的相互关系。

语音学是音韵学的基础。

学习音韵学有其特殊意义:了解现代汉语语音的严密的系统性的需要,是学习汉语史的需要,是学习文字学的需要,是研究方言学的需要。

(二)教学目的本课程是在‚古代汉语‛课程基础上为提高学生的古代汉语专业知识和能力所开设的专门课程,是一门专业性很强的选修课程。

通过本课程的学习,要能够使学生掌握阅读古代汉语文献、开展基础研究工作所需要的音韵学基础知识。

(三)教学方法因为本课程所开设的时间较少,教学方法以理论讲解为主,动手练习为辅。

二、本文内容与课时安排。

本课程共计36课时,具体安排如下:(一)语音学常识:发音器官,元音,辅音,国际音标。

(共1课时)(二)现代汉语语音系统。

(1课时)(三)古代汉语语音的历史分期:五期与上古音、中古音、近代音的关系。

(1课时)(四)声母1、古代汉语的声母:守温三十六字母和《广韵》的四十一声类,中古汉语声母与现代普通话声母的关系。

(3课时)2、上古汉语的声母:古无轻唇音说,古人多舌音说,古音娘、日二母归泥说,为、喻二母归匣、定说。

(4课时)3、陈澧的‚系联法‛与中古汉语的声类,及声母、字母、声纽、声类之间的区别(2课时)4、不同时期的声母(2课时)(五)古代汉语的声调平、上、去、入,古代汉语声调的调值,中古声调的分化,中古汉语声调与现代普通话声调的对应关系。

上古汉语声调诸家说。

(2课时)(六)韵母1、中古汉语的韵母:《广韵》的206韵,‚摄‛‚等‛‚呼‛等几个术语,中古汉语韵母与现代普通话韵母的对应关系。

等韵学简介。

不同时期的韵母。

(6课时)2、上古汉语的韵母(诸家说);对转与旁对转(2课时)3、陈澧的‚系联法‛与调类。

韵母、韵部、韵类的区别。

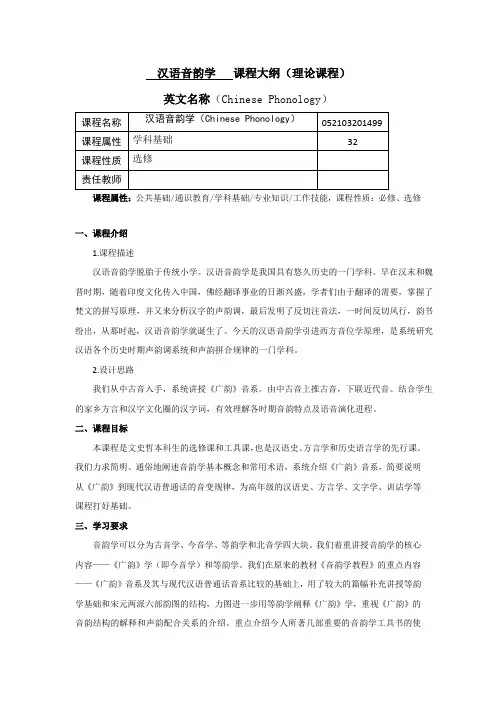

汉语音韵学课程大纲(理论课程)英文名称(Chinese Phonology)课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述汉语音韵学脱胎于传统小学。

汉语音韵学是我国具有悠久历史的一门学科。

早在汉末和魏晋时期,随着印度文化传入中国,佛经翻译事业的日渐兴盛,学者们由于翻译的需要,掌握了梵文的拼写原理,并又来分析汉字的声韵调,最后发明了反切注音法,一时间反切风行,韵书纷出,从那时起,汉语音韵学就诞生了。

今天的汉语音韵学引进西方音位学原理,是系统研究汉语各个历史时期声韵调系统和声韵拼合规律的一门学科。

2.设计思路我们从中古音入手,系统讲授《广韵》音系。

由中古音上推古音,下联近代音。

结合学生的家乡方言和汉字文化圈的汉字词,有效理解各时期音韵特点及语音演化进程。

二、课程目标本课程是文史哲本科生的选修课和工具课,也是汉语史、方言学和历史语言学的先行课。

我们力求简明、通俗地阐述音韵学基本概念和常用术语,系统介绍《广韵》音系,简要说明从《广韵》到现代汉语普通话的音变规律,为高年级的汉语史、方言学、文字学、训诂学等课程打好基础。

三、学习要求音韵学可以分为古音学、今音学、等韵学和北音学四大块。

我们着重讲授音韵学的核心内容——《广韵》学(即今音学)和等韵学。

我们在原来的教材《音韵学教程》的重点内容——《广韵》音系及其与现代汉语普通话音系比较的基础上,用了较大的篇幅补充讲授等韵学基础和宋元两派六部韵图的结构,力图进一步用等韵学阐释《广韵》学,重视《广韵》的音韵结构的解释和声韵配合关系的介绍。

重点介绍今人所著几部重要的音韵学工具书的使用;指导学生学会动手系联《广韵》的反切;指导学生会用电脑技术处理《广韵》反切的声韵调地位,组织学生做出《广韵》常用反切音韵地位和今音的电子检索系统,培养学生熟练查检《广韵》、《韵镜》和折合古反切的现代普通话读音的基本功。

先修课程——现代汉语五、选用教材及必读参考书(注明作者、出版社、出版时间及版次)1、选用教材:《音韵学教程》,唐作藩,北京大学出版社,2013年。

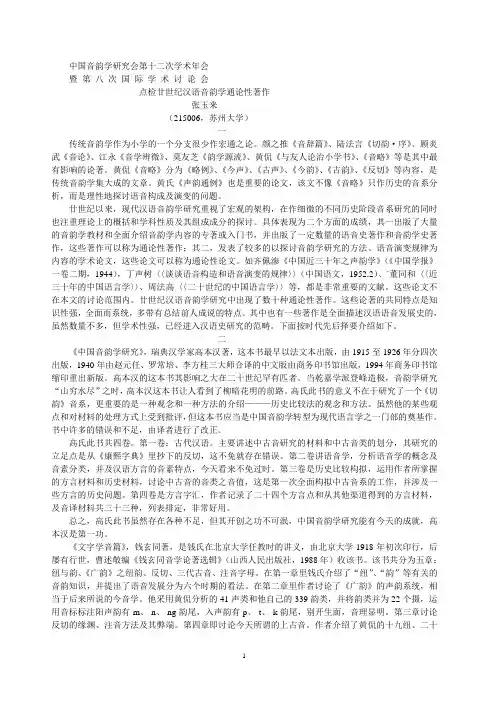

中国音韵学研究会第十二次学术年会暨第八次国际学术讨论会点检廿世纪汉语音韵学通论性著作张玉来(215006,苏州大学)一传统音韵学作为小学的一个分支很少作宏通之论。

颜之推《音辞篇》、陆法言《切韵·序》、顾炎武《音论》、江永《音学辨微》、莫友芝《韵学源流》、黄侃《与友人论治小学书》、《音略》等是其中最有影响的论著。

黄侃《音略》分为《略例》、《今声》、《古声》、《今韵》、《古韵》、《反切》等内容,是传统音韵学集大成的文章。

黄氏《声韵通例》也是重要的论文,该文不像《音略》只作历史的音系分析,而是理性地探讨语音构成及演变的问题。

廿世纪以来,现代汉语音韵学研究重视了宏观的架构,在作细微的不同历史阶段音系研究的同时也注重理论上的概括和学科性质及其组成成分的探讨。

具体表现为二个方面的成绩,其一出版了大量的音韵学教材和全面介绍音韵学内容的专著或入门书,并出版了一定数量的语音史著作和音韵学史著作,这些著作可以称为通论性著作;其二,发表了较多的以探讨音韵学研究的方法、语音演变规律为内容的学术论文,这些论文可以称为通论性论文。

如齐佩滲《中国近三十年之声韵学》(《中国学报》一卷二期,1944),丁声树〈〈谈谈语音构造和语音演变的规律〉〉(中国语文,1952.2)、`董同和〈〈近三十年的中国语言学〉〉、周法高〈〈二十世纪的中国语言学〉〉等,都是非常重要的文献。

这些论文不在本文的讨论范围内。

廿世纪汉语音韵学研究中出现了数十种通论性著作。

这些论著的共同特点是知识性强,全面而系统,多带有总结前人成说的特点。

其中也有一些著作是全面描述汉语语音发展史的,虽然数量不多,但学术性强,已经进入汉语史研究的范畴。

下面按时代先后择要介绍如下。

二《中国音韵学研究》,瑞典汉学家高本汉著,这本书最早以法文本出版,由1915至1926年分四次出版,1940年由赵元任、罗常培、李方桂三大师合译的中文版由商务印书馆出版,1994年商务印书馆缩印重出新版。

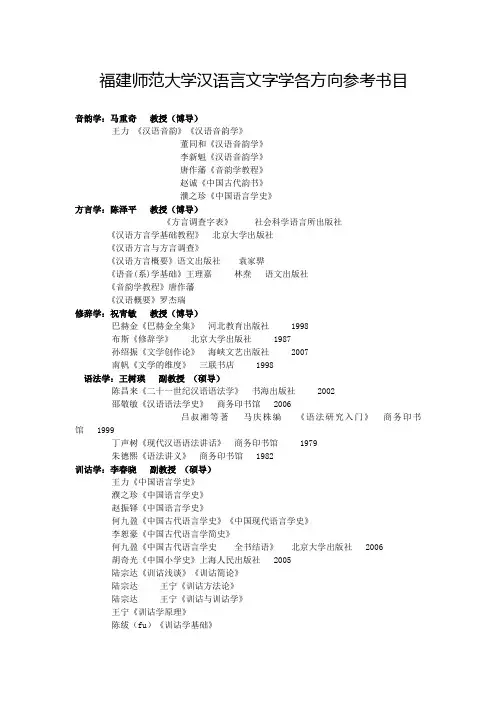

福建师范大学汉语言文字学各方向参考书目音韵学:马重奇教授(博导)王力《汉语音韵》《汉语音韵学》董同和《汉语音韵学》李新魁《汉语音韵学》唐作藩《音韵学教程》赵诚《中国古代韵书》濮之珍《中国语言学史》方言学:陈泽平教授(博导)《方言调查字表》社会科学语言所出版社《汉语方言学基础教程》北京大学出版社《汉语方言与方言调查》《汉语方言概要》语文出版社袁家骅《语音(系)学基础》王理嘉林焘语文出版社《音韵学教程》唐作藩《汉语概要》罗杰瑞修辞学:祝青敏教授(博导)巴赫金《巴赫金全集》河北教育出版社 1998布斯《修辞学》北京大学出版社 1987孙绍振《文学创作论》海峡文艺出版社 2007南帆《文学的维度》三联书店 1998语法学:王树瑛副教授(硕导)陈昌来《二十一世纪汉语语法学》书海出版社 2002邵敬敏《汉语语法学史》商务印书馆 2006吕叔湘等著马庆株编《语法研究入门》商务印书馆 1999 丁声树《现代汉语语法讲话》商务印书馆 1979朱德熙《语法讲义》商务印书馆 1982训诂学:李春晓副教授(硕导)王力《中国语言学史》濮之珍《中国语言学史》赵振铎《中国语言学史》何九盈《中国古代语言学史》《中国现代语言学史》李恕豪《中国古代语言学简史》何九盈《中国古代语言学史全书结语》北京大学出版社 2006胡奇光《中国小学史》上海人民出版社 2005陆宗达《训诂浅谈》《训诂简论》陆宗达王宁《训诂方法论》陆宗达王宁《训诂与训诂学》王宁《训诂学原理》陈绂(fu)《训诂学基础》周大璞《训诂学要略》洪城《训诂学》郭在贻《训诂学》张永言《训诂学简论》赵振铎《训诂学纲要》赵振铎《训诂学史略》方一新《训诂学概要》音韵学:王进安教授(硕导)申小龙《汉语与中国文学》复旦大学出版社 2003胡明扬《西方语言学名著选读》中国人民大学出版社 1999杜诗春宁春岩《语言学方法论》外语教学与呀就出版社 2002赵振铎《中国语言史》河北教育出版社 2000黄侃《国学讲义录》杨树达《积微居小学金石论丛》上海古籍出版社Normal 0 7.8 磅0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 音韵学:马重奇教授(博导)王力《汉语音韵》《汉语音韵学》董同和《汉语音韵学》李新魁《汉语音韵学》唐作藩《音韵学教程》赵诚《中国古代韵书》濮之珍《中国语言学史》方言学:陈泽平教授(博导)《方言调查字表》社会科学语言所出版社《汉语方言学基础教程》北京大学出版社《汉语方言与方言调查》《汉语方言概要》语文出版社袁家骅《语音(系)学基础》王理嘉林焘语文出版社《音韵学教程》唐作藩《汉语概要》罗杰瑞修辞学:祝青敏教授(博导)巴赫金《巴赫金全集》河北教育出版社 1998布斯《修辞学》北京大学出版社 1987孙绍振《文学创作论》海峡文艺出版社 2007南帆《文学的维度》三联书店 1998语法学:王树瑛副教授(硕导)陈昌来《二十一世纪汉语语法学》书海出版社 2002邵敬敏《汉语语法学史》商务印书馆 2006吕叔湘等著马庆株编《语法研究入门》商务印书馆 1999 丁声树《现代汉语语法讲话》商务印书馆 1979朱德熙《语法讲义》商务印书馆 1982训诂学:李春晓副教授(硕导)王力《中国语言学史》濮之珍《中国语言学史》赵振铎《中国语言学史》何九盈《中国古代语言学史》《中国现代语言学史》李恕豪《中国古代语言学简史》何九盈《中国古代语言学史全书结语》北京大学出版社 2006胡奇光《中国小学史》上海人民出版社 2005陆宗达《训诂浅谈》《训诂简论》陆宗达王宁《训诂方法论》陆宗达王宁《训诂与训诂学》王宁《训诂学原理》陈绂(fu)《训诂学基础》周大璞《训诂学要略》洪城《训诂学》郭在贻《训诂学》张永言《训诂学简论》赵振铎《训诂学纲要》赵振铎《训诂学史略》方一新《训诂学概要》音韵学:王进安教授(硕导)申小龙《汉语与中国文学》复旦大学出版社 2003胡明扬《西方语言学名著选读》中国人民大学出版社 1999杜诗春宁春岩《语言学方法论》外语教学与呀就出版社 2002赵振铎《中国语言史》河北教育出版社 2000黄侃《国学讲义录》杨树达《积微居小学金石论丛》上海古籍出版社。

汉语音韵学必读与必备书目述要拙文《汉语音韵学应记诵基础内容总览》在《汉字文化》分四期连载(详下文3),该文发表后引起了很大的反响,尤其是受到了青年学子的普遍欢迎,也受到了一些音韵学导师的重视,纷纷要求我刊出《汉语音韵学必读与必备书目》,这里刊出的书目是我于1999年在首都师范大学文学院给研究生授课时所开列,后来屡作修改,今在本刊刊出,每本书后略加按语,供广大的音韵学爱好者参考,并希望得到同行专家的指教。

所列书目基本上均是中文撰写,有关外文书目从略。

必读书目中黑体字部分为特别重要者。

本书目的分类框架如下:壹汉语音韵学必读书目(含篇目)一、汉语音韵学本体必读书目:(一)通论;(二)中古音;(三)上古音;(四)近代音;(五)音韵学方法论。

二、与汉语音韵学密切相关学科必读书目:(一)普通语音学与音位学;(二)历史语言学;(三)汉语方言学;(四)汉藏语比较语言学。

贰汉语音韵学必备书目一、韵书、韵图类;二、古音手册、方音字汇类;三、辞书、目录、索引类;四、字书类;五、论文集类。

本文共介绍“必读书目”54项,“必备书目”30项,总计84项(其中7和49为一书,72是四本书)。

下面我们分别加以题录简评。

壹汉语音韵学必读书目(含篇目)(54项)一、汉语音韵学本体必读书目(一) 通论1.董同龢:《汉语音韵学》,北京:中华书局,2004年5月按:本书1954年以《中国语音史》的名称在台湾出版,是后来所出《汉语音韵学》一书的删节本。

1968年在台湾出版本书,是全本。

此书长期以来是台湾大学的音韵学教本。

这里开列的是大陆印本。

全书共分:“引论、国语音系、现代方音、早期官话、《切韵》系的韵书、等韵图、中古音系、中古声韵母的简化、由中古到现代、古韵分部、上古韵母系统的拟测、上古声母、上古声调的问题”等十三章,附录为“语音略说”。

本书是到目前为止介绍汉语音韵学最准确、最全面、最深入的教科书,至今尚无其他教科书可以取代。

2.唐作藩:《音韵学教程》(第三版),北京:北京大学出版社,2002按:本书是大陆地区目前流行最广的音韵学教科书,但是只讲中古《广韵》音系,不讲上古音和近代音。

《音韵学》课程教学大纲课程名称:音韵学课程类别:专业选修课适用专业:编辑出版考核方式:考查总学时、学分: 32学时 2 学分一、课程教学目的汉语音韵学,又称声韵学,是研究汉字的历史读音及其变化规律的科学,或者说是研究古代汉语的音节结构、语音系统(各历史时期声、韵、调系统)及其历史演变规律的科学。

是古代汉语的重要组成部分,是汉语专业的专业选修课。

使学生理解并掌握一些重要的概念术语,了解中古的声母和韵母,以及中古声母和韵母到普通话的演变规律,掌握上古的三十韵部,了解诗词格律等。

二、课程教学要求通过本课程教学,使学生了解音韵学的的基本内容、基本理论和研究概况,掌握汉语音韵学的研究方法,明晰中国古代汉语的语音系统及其历史变迁;并形成运用《音韵学》理论识别古音通假,探求汉语语源,通晓诗词韵律等。

通过对本课程的学习,使学生能够初步对历史语音的变化及其产生原理有一定的认识,能够运用一些常识性知识解决语言研究中的问题,为今后的进一步深入学习与研究打下基础。

三、先修课程现代汉语,古代汉语四、课程教学重、难点使学生理解并掌握一些重要的概念和术语,如清、浊、等、呼、全浊、次浊、阴声韵、阳声韵入声韵等,了解中古的声母和韵母,以及中古声母和韵母到普通话的演变规律,掌握上古的三十韵部和声母,掌握中古声调到普通话的演变规则,了解诗词格律,能够运用古音分析假借、连绵词、同源词,能够运用音标注出常用汉字的中古音等。

五、课程教学方法与教学手段讲授法,课外辅导法,作业练习法,野外调查法。

六、课程教学内容第一章绪论(2学时)1.教学内容解音韵学的性质,音韵学学习的目的与意义;理解学习音韵学的意义与作用,本学科的分支框架;懂得音韵学的分支学科及其相互关系,掌握音韵学学习的基本方法。

2.重、难点提示教学重点:音韵学的性质及基本内容;教学难点:音韵学的功用。

第二章音韵学对汉语音节结构的分析和归纳(8学时)1.教学内容了解音韵学的基本概念、术语;理解其基本内涵,懂得古今汉语在研究上的异同,掌握韵部归纳的基本原理;掌握并背诵三十六字母及韵摄的内容。

漢語音韻學必讀與必備書目(有紙質本的用黑體字標注,文章及論文集前用*標注,常規書籍中的工具性質內容用#標注)一、漢語音韻學必讀書目與文章(一)本學科1. 通論[1]董同龢:《漢語音韻學》[2]趙振鐸:《音韻學綱要》[3]唐作藩:《音韻學教程》(第五版)[4]唐作藩:《漢語音韻學常識》(易)[5]汪壽明、潘文國:《漢語音韻學引論》[6]汪壽明:《歷代漢語音韻學文選》[7]曾運乾:《音韻學講義》[8]王力:《漢語語音史》[9]張世禄:《中國音韻學史》[10]王立達:《漢語研究小史》[11]楊劍橋:《漢語音韻學講義》[12]楊劍橋:《漢語現代音韻學》(難)2. 中古音[13][瑞]高本漢著,趙元任、羅常培、李方桂譯:《中國音韻學研究》(第三卷)(難)[14]李榮:《切韻音系》[15]邵榮芬:《切韻研究》[16][清]陳澧《切韻考(附音學論著三種)》[17]周祖謨:《問學集》a)* 《陳澧<切韻考>辨誤》(與陳書一并參閲)[18]殷煥先:《反切釋要》[19]方孝岳:《廣韻韻圖》[20]丁聲樹、李榮:《漢語音韻講義》[21]* 馮蒸:《論<切韻>的分韻原則:按主要元音和韻尾分韻,不按介音分韻》3. 上古音[22]王力《漢語史稿》(三卷本,上册)[23]* 王力《先秦古韻擬測問題》[24]李方桂:《上古音研究》(難,先讀[14][15])[25]*[美]包擬古著,潘悟雲、馮蒸譯:《原始漢語與漢藏語》(實爲4篇論文)[26]* 龔煌城《漢藏語研究論文集》(15篇)[27]鄭張尚芳:《上古音系》(難,先讀[14][15][16][17])[28]*馮蒸:《馮蒸音韻論集》a)《論漢語上古聲母研究中的考古派與審音派》b)《王力、李方桂漢語上古音韻部構擬體系中的“重韻”考論:兼論上古音冬部不宜并入侵部和去聲韻“至隊祭”三部獨立説》[29]王力:《詩經韻讀楚辭韻讀》4. 近代音[30]*陸志韋:《陸志韋近代漢語音韻論集》(10篇)[31]寧繼福:《中原音韻表稿》a)# 《中原音韻字表》[32]楊耐思:《中原音韻音系》(注意對入聲的論述)[33]邵榮芬:《中原雅音研究》[34]李新魁:《漢語等韻學》[35]趙蔭棠:《等韻源流》(現代學者撰寫的第一本等韻學專著)[36]*馮蒸:《趙蔭棠音韻學藏書台北目睹記——兼論現存的等韻學書籍》(與[27]一并參閱)[37]耿振生:《明清等韻學通論》[38]蔣紹愚:《近代漢語研究概要》(第三章)5. 音韻學方法論[39]* 馮蒸:《漢語音韻研究方法論》(適合初學者)[40]* 馮蒸:《高本漢、董同龢、王力、李方桂擬測漢語中古和上古元音系統方法管窺:元音類型説》[41]* 馮蒸:《大匠示人以規矩:從王靜如先生教我音韻學看王先生的治學方法》[42]* 邵榮芬:《我和音韻學研究》(二)相關學科1. 普通語音學與音位學[43]羅常培、王均:《普通語音學綱要》(修訂本)[44]林燾、王理嘉:《語音學教程》[45]王理嘉:《音系學基礎》[46]郭錦桴:《綜合語音學》2. 歷史語音學[47]岑麟祥:《歷史比較語言學講話》[48]徐通鏘:《歷史語音學》(有些內容叙述不妥)[49] A.B.捷斯尼切卡婭著,勞允棟譯,岑麟祥校訂:《印歐語親屬關係研究中的問題》[50]Fox,Anthony:Linguistic Reconstruction:An Introduction to Theory andMethod[51][法]梅耶著,岑麟祥譯:《歷史語言學中的比較方法》[52]吴安其:《歷史語言學》3. 漢語方言學[53]袁家驊等:《漢語方言概要》[54][瑞]高本漢著,趙元任、羅常培、李方桂譯:《中國音韻學研究》(第二卷)[55]侯精一:《現代漢語方言概論》[56]游汝傑:《漢語方言學教程》[57]李如龍:《漢語方言學》4. 漢藏語比較語言學[58]馬學良:《漢藏語概論》[59][美]白保羅著,羅美珍、樂賽月譯:《漢藏語概要》二、漢語音韻學必備書目1. 韻書、韻圖[60][宋]陳彭年等《鉅宋廣韻》[61]周祖謨:《廣韻校本》[62]《宋本廣韻·永禄本韻鏡》[63]余迺永校注:《新校互注宋本廣韻》[64][清]梁僧寶:《四聲韻譜》[65]沈兼士:《廣韻聲系》[66][宋]丁度等:《宋刻集韻》[67]李新魁:《韻鏡校證》[68][唐]陸德明:《經典釋文》[69][宋]司馬光:《宋本切韻指掌圖》[70][元]周德清:《中原音韻》[71]照那斯圖、楊耐思:《蒙古字韻校本》2. 古音手册、方音字彙[72]丁聲樹編録,李榮參訂:《古今字音對照手册》[73]郭錫良:《漢字古音手册》[74]北京大學中國語言文學語言學教研室編:《漢語方音字彙》3. 辭書、目録、索引[75]《中國語言學大辭典·音韻學卷》[76]駢宇騫、王鐵柱:《語言文字詞典》[77]《中國語言學論文索引》(甲乙丙丁四編)[78]李無未:《音韻學論著指要與總目》[79]《中國大百科全書·語言文字卷》(漢語音韻學部分)[80]張斌、許威漢:《中國古代語言學資料匯纂·音韻學分册》4. 字書[81][漢]許慎:《説文解字》[82]馮蒸:《<説文>部首今讀新訂并説明》[83][清]朱駿聲:《説文通訓定聲》[84]徐中舒:《漢語大字典》5. 論文集[85]俞敏:《俞敏語言學論文集》(難)[86]邵榮芬:《邵榮芬音韻學論文集》[87]馮蒸:《漢語音韻學論文集》[88]馮蒸:《馮蒸音韻論集》[89]哈平安:《語言與言語障礙論集》。