冯骥才《摸书》阅读答案

- 格式:doc

- 大小:17.76 KB

- 文档页数:2

冯骥才阅读及参考答案1. 简介冯骥才,1952年出生,祖籍浙江湖州,中国当代作家,长篇小说《在细雨中呼喊》的作者。

他的作品以写实主义为基础,刻画了中国乡村的生活和人物命运,受到了广大读者的喜爱。

冯骥才擅长刻画农村人物的内心世界和命运的曲折变化。

他的作品充满了对人性的思考和对社会现象的观察,让读者深入感受到农村生活的真实与不易。

2. 作品解析《在细雨中呼喊》《在细雨中呼喊》是冯骥才的代表作之一,也是他的首部长篇小说。

该小说以乡村为背景,通过对主人公孙少安的生活和命运的描述,展现了一个传统中国农村社会的景象。

故事的背景设置在文化大革命时期,小说中描绘了青年孙少安在社会和家庭的压迫下,不断追寻自由和真理的故事。

小说以其朴实的语言、真实的刻画和深刻的内涵,打动了无数读者的心。

《白鹿原》《白鹿原》是冯骥才的另一部精彩之作。

这部小说以中国北方的一个乡村为背景,以一个家族的兴衰为线索,描绘了中国社会的变迁和人性的浮沉。

小说以其宏大的叙事和深刻的思考,展示了中国近现代历史的沧桑巨变和人性的扭曲与坚守。

作者通过对白鹿原上多个代际人物的生活和命运的刻画,深入探讨了权力、家族、爱情以及社会历史的种种问题。

3. 阅读与参考答案3.1 冯骥才的阅读方法冯骥才作为一位优秀的作家,对于阅读的重要性有着深刻的认识。

他认为阅读是作家的基本功,也是提升自己写作水平的关键要素。

在冯骥才看来,阅读应该是广泛而深入的。

他鼓励作家要不断拓展自己的阅读领域,不仅要涵盖各个领域的知识,还要善于发现不同文体和不同作品中的闪光点。

冯骥才还提到了对于阅读材料的选择要有自己的判断力,不要盲目追随潮流。

他认为经典作品是最好的阅读材料,因为它们经过了时间的检验,具有不朽的魅力和深远的影响力。

3.2 冯骥才作品的解读答案冯骥才的作品常常给读者带来一些挑战和思考,有些问题需要仔细阅读和思考才能找到答案。

下面是一些常见问题的解读答案:1.在《在细雨中呼喊》中,孙少安为什么始终保持追寻自由和真理的信念?答:孙少安在小说中面临了许多困境和压力,但他始终保持追寻自由和真理的信念。

2024年中考语文二轮复习:名家散文阅读(冯骥才)练习题汇编读写资料:冯骥才散文【作家档案】冯骥才,浙江宁波人,祖籍浙江慈溪,1942年生千天津。

著名当代作家,文学家,艺术家,民间艺术工作者。

从小喜爱美术、文学、音乐和球类运动。

1960年窝中毕业后到天津市书画社从事绘画工作,对民间艺术、地方风俗等产生浓厚兴趣。

曾任天津市文联主席、国际笔会中国中心会员。

2019年亲自出任电视剧《宰相刘罗锅》之艺术顾问。

冯骥才是以小说名世的,至今,各种版本和各种文字的作品,已经出了一百五十多种,其中《啊》、《雕花烟斗》、《窃女人和她的矮丈夫》、《神鞭》、《三寸金莲》、《珍珠鸟》、《俗世奇人》等均获过全国文学奖,《感谢生活》获法国“女巫奖”和“青年读物奖”,并获瑞士“蓝眼镜蛇奖”。

由他的作品《炮打双灯》改编的同名电影获“夏威夷电影节”和“西班牙电影节”奖,作品被译成英、法、德、意、日、俄、荷、西等十余种文字,在海外出版各种译本四十种。

冯骥才以写知识分子生活和天津近代历史故事见长,注意选取新颖的视角,用多变的艺术手法,细致深入的描写,开掘生活的底蕴,咀嚼人生的况味。

在作家笔下,无论怀人记事,还是山水寄情或者谈文说艺,都显得情真词美,意趣清雅,以内容哲理、知识、激情千一炉之魅力,撩人心情。

作品的技巧娴熟,笔法潇洒,且注重从民族精神气质中挖掘情绪,因此,读来更觉得味道隽永而意味深长。

近年来,冯骥才致力千城市保护和民间文化遗产抢救,完成从文艺家向“社会活动家”的角色转换。

现任中国文联副主席,中国小说学会会长,中国民间文艺家协会主席等职。

【链接中考】《献你一束花》(2019年辽宁省沈阳市),《苏七块》(2019年山东省淄博市),《歪儿》(2019年广东省汕头市),《失去了的书桌》(2019年吉林省长春市),《夕照透入书房》(2019年内蒙古赤峰市)。

【练习一】人物篇(一)记韦君宜冯骥才@我不知道力什么,对一个人深入的回忆,非要到他逝去之后。

1 热点作家3 冯骥才一、人物简介冯骥才,祖籍浙江宁波,1942年生于天津。

青年时代师从北京画院画师恵孝同研习宋元绘画,并问道于吴玉如先生,学习古典文学。

曾在天津书画社专事摹古。

“文革”中饱受磨难,得以深谙社会人生。

“文革”后登上文坛,为新时期文学重要作家。

后重拾丹青,开创中西兼容、清新精雅、意境隽永的画风,海内外有“现代文人画”之称。

冯骥才兼为文化学者,二十世纪末以来投身文化遗产抢救,影响深远。

现为中国文联副主席,中国民间文艺家协会主席,民进中央副主席,全国政协常委,国务院参事;以及开明画院院长,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长、博士生导师。

二、代表作品 作品有:《雕花烟斗》《逆光的风景》《摸书》《高女人和她的矮丈夫》《炮打双灯》《神鞭》《三寸金莲》等。

作品集子主要有:《冯骥才散文自选集》《冯骥才卷》《秋日的絮语》《高女人和她的矮丈夫》《俗世奇人》《冯骥才中短篇小说集》等。

三、荣誉金榜1.《珍珠鸟》(被选入义务教务课程标准实验教科书五年级上册第16课,苏教版四年级第一学期语文教材21课,文字略有改动)2. 《维也纳生活圆舞曲》(被选入义务教务课程标准实验教科书五年级下册)3. 《挑山工》(被选入北师大版四年级下册语文课本)4. 《献你一束花》(被选入北师大版五年级上册语文课本)5. 《日历》(被选入八年级第二单元课文)6. 《花脸》(被选九年义务教育试用本六年级第二学期第一单元第一课语文教材)7. 《维也纳森林的故事》(被选入义教版六年级第二学期语文教材)8.《神鞭》(2003年被拍摄成电影、电视剧)2四、社会评价 作家在作品中用“冯氏幽默”记录并保存了关于旧时代的鲜活材料,这些材料具有异乎寻常的公民性和人文价值。

——索罗金冯骥才的重点不是在描写大量的镇压和灾难的场景。

他展示了众多单个“小人物”的为例的民族悲剧。

这一点是他创作的一个特点。

——科罗博娃冯骥才是一位极有天赋和人气的小说家。

——李福清(一) 阅读下面文字,完成后面各题。

《摸书》阅读附答案阅读下面的文章,回答文后题目。

摸书冯骥才①名叫莫拉的这位老妇人嗜书如命。

她认真地对我说:“世界上所有的一切都在书里。

”“世界上没有的一切也在书里。

把宇宙放在书里还有富裕。

”我说。

她笑了,点点头表示同意,又说:“我收藏了4000多本书,每天晚上必须用眼扫一遍,才肯关灯睡觉。

”②她真有趣。

我说:“书,有时候不需要读,摸一摸就很美,很满足了。

”她大叫:“我也这样,常摸书。

”她愉快地虚拟着摸书的动作。

烁烁目光真诚地表示她是我的知音。

③谈话是个相互寻找与自我寻找的过程。

这谈话使我高兴,因为既找到知己,又发现到自己一个美妙的习惯,就是摸书。

④闲时,从书架上抽下几要新新旧旧的书来,或许是某位哲人文字的大脑,或许是某位幻想者迷人的呓语,或许是人类某种思维兴衰全过程的记录——这全凭一时兴趣,心血来潮。

有的书早已读过,或再三读过,有的书买来就立在架上;此时也并非想读,不过翻翻、看看、摸摸而已。

未读的书是一片密封着的诱惑人的世界,里边肯定有趣味更有智慧;打开来读是一种享受,放在手中不轻易去打开也是一种享受;而凡读过的书,都成为有生命的了,就像一个个朋友,我熟悉它们的情感与情感方式,它们每个珍贵的细节,包括曾把熄灭的思想重新燃亮的某一句话……翻翻、看看、摸摸,回味、重温、再体验,这就够了。

何必再去读呢?⑤当一本古旧书拿在手里,它给我的感受便是另一般滋味。

不仅它的内容,一切一切,都与今天相去遥远。

那封面的风格,内页的版式,印刷的字体,都带着那时代独有的气息与永难回复少的风韵,并从磨损变黄的纸页中生动地散发出来。

也许这书没有多少耐读的内涵,也没有多少经久不衰的思想价值,它在手中更像一件古旧器物。

它的文化价值反成为第一位了,这文化的意味无法读出来,只要看看、摸摸、就能感受到。

⑥莫拉说,她过世的丈夫是个书虫子。

她藏书及其嗜好,一半来自她的丈夫。

她丈夫终日在书房里,读书之外,便是把那些书搬来搬去,翻一翻、看一看、摸一摸。

五年级语文上册期中专项课外阅读题(五)(一)应运而生的"软广告"从80年代起,世界企业界兴起提高企业美誉度的热潮。

以前企业都重视广告——直接介绍产品,"上帝"对这种"王婆卖瓜,自卖自夸"反感了,于是企业顺应"上帝"心理,来个新的攻关战术——"王婆卖瓜,不吆喝卖瓜,但又要让你知道在卖瓜"。

提高企业美誉度的"软广告"由此应运而生。

美国的"可口可乐"公司,一会儿到中东解救饥荒,一会儿到非洲______ 灾民,不久前,他们在莫斯科街头,竖起了1000个电话亭。

种种公益壮举,把"可口可乐"宣扬得全球闻名。

随着三资企业在中国大地雨后春笋般地涌现,"软广告" 也随之发展起来。

"雀巢咖啡"落户中国后,年年_______上海少年宫。

今年七月,还将____ 华东少儿比智慧、比动手能力的"拼拼乐"大赛。

1.将“援助、赞助、资助"填入上文空格中。

2.联系上下文理解词语的意思。

应运而生:雨后春笋:3.结合文章内容,写出“软广告”的意思。

4.读了本文,你受到了什么启发?假如你是一个广告策划人,你该怎样给自己或者你的学校、你生活的小区、街道等做一个“软广告”呢?(内容自定)请把它写下来,字数在400字以内。

(二)敬爱的老师,回顾6年的历程,我们的每一点成绩,都凝.(níng líng)聚着您的心血和汗水□我们的每一点进步□都离不开您的帮助和教诲.(huǐ huì)□是您□在课堂上一丝不苟苟.(jù gǒu)地向我们传授各种知识□是您,和我们一起参加□雏.(chú zhòu)鹰假日小队□活动□是您□为了指导我们科技小组搞小发明□利用星期天跑图书馆□查阅资料□日夜操劳,您的额头上已爬满了皱纹;粉笔的灰尘,已把您的青丝染成了白发。

四(下)期末专项总复习——课外现代文阅读(一)《蜜蜂与排雷》有些动物天赋的生理机制和特殊本领,可用来造福人类。

科学家发现,经过特殊训练的蜜蜂可以在污染控制和环境监测上大显身手。

美国蒙大拿大学研究人员还发现,蜜蜂在寻找地雷以及其他爆炸物方面同样具有非凡的能力。

与警犬相比,蜜蜂除了容易训练且工作起来更吃苦耐劳外,在寻找“猎物”(各类爆炸物品)的准确性方面也显得高出一筹。

目前世界各地约有1.1亿颗地雷等待排除,每年约有2.6万人因触雷而死或致残。

小小蜜蜂可以为搜寻这些重大隐患开辟新路并做出贡献。

为什么蜜蜂能有这种本领?因为蜜蜂在长期生存竞争中形成的敏锐嗅觉,可以识别出狗无法分辨的许多种细微气体。

加之这种昆虫经常是群体出动,因此在搜索同样面积的情况下,它们的工作远远比狗更有效。

科学研究表明,这些“探雷蜜蜂“只需要接受短短几天训练,就可以适应搜索地雷的工作。

1.第2段告诉我们,蜜蜂探雷比警犬探雷”高出一筹“,表现在______________、__________________、________________三个方面。

2.文中画线的两个句子分别采用了_____________和______________的说明方法。

3.蜜蜂为什么具有排雷的本领?请结合短文内容简要回答。

4.请你另举一个运用仿生学造福人类的事例。

一个女孩毫无道理地被老板炒了鱿鱼。

中午,她坐在单位喷泉旁边的一条长椅上黯然神伤,她感到她的生活失去了颜色,变得黯淡无光。

这时她发现不远处一个小男孩站在她的身后咯咯地笑,她就好奇地问小男孩,你笑什么呢?"这条长椅的椅背是早晨刚刚漆过的,我想看看你站起来时背是什么样子。

"小男孩说话时一脸得意的神情。

女孩一怔,猛地想到:昔日那些刻薄的同事不正和这小家伙一样躲在我的身后想窥探我的失败和落魄吗?我决不能让他们的用心得逞,我决不能丢掉我的志气和尊严。

女孩想了想,指着前面对那个小男孩说,你看那里,那里有很多人在放风筝呢。

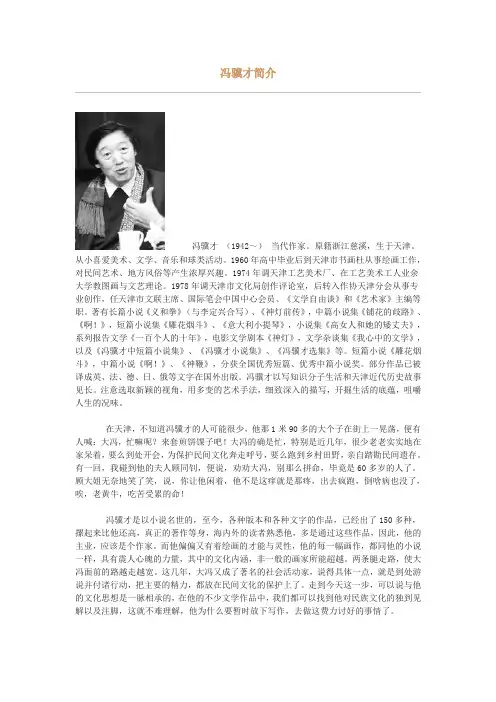

冯骥才简介冯骥才(1942~)当代作家。

原籍浙江慈溪,生于天津。

从小喜爱美术、文学、音乐和球类活动。

1960年高中毕业后到天津市书画杜从事绘画工作,对民间艺术、地方风俗等产生浓厚兴趣。

1974年调天津工艺美术厂、在工艺美术工人业余大学教图画与文艺理论。

1978年调天津市文化局创作评论室,后转入作协天津分会从事专业创作,任天津市文联主席、国际笔会中国中心会员、《文学自由谈》和《艺术家》主编等职。

著有长篇小说《义和拳》(与李定兴合写)、《神灯前传》,中篇小说集《铺花的歧路》、《啊!》,短篇小说集《雕花烟斗》、《意大利小提琴》,小说集《高女人和她的矮丈夫》,系列报告文学《一百个人的十年》,电影文学剧本《神灯》,文学杂谈集《我心中的文学》,以及《冯骥才中短篇小说集》、《冯骥才小说集》、《冯骥才选集》等。

短篇小说《雕花烟斗》,中篇小说《啊!》、《神鞭》,分获全国优秀短篇、优秀中篇小说奖。

部分作品已被译成英、法、德、日、俄等文字在国外出版。

冯骥才以写知识分子生活和天津近代历史故事见长。

注意选取新颖的视角,用多变的艺术手法,细致深入的描写,开掘生活的底蕴,咀嚼人生的况味。

在天津,不知道冯骥才的人可能很少,他那1米90多的大个子在街上一晃荡,便有人喊:大冯,忙嘛呢?来套煎饼馃子吧!大冯的确是忙,特别是近几年,很少老老实实地在家呆着,要么到处开会,为保护民间文化奔走呼号,要么跑到乡村田野,亲自踏勘民间遗存。

有一回,我碰到他的夫人顾同钊,便说,劝劝大冯,别那么拼命,毕竟是60多岁的人了。

顾大姐无奈地笑了笑,说,你让他闲着,他不是这痒就是那疼,出去疯跑,倒啥病也没了,唉,老黄牛,吃苦受累的命!冯骥才是以小说名世的,至今,各种版本和各种文字的作品,已经出了150多种,摞起来比他还高,真正的著作等身,海内外的读者熟悉他,多是通过这些作品,因此,他的主业,应该是个作家。

而他偏偏又有着绘画的才能与灵性,他的每一幅画作,都同他的小说一样,具有震人心魄的力量,其中的文化内涵,非一般的画家所能超越。

书架冯骥才阅读答案【篇一:6年级阅读及答案】课外21:名叫莫拉的这位老妇人嗜书如命。

她认真地对我说:“世界上所有的一切都在书里。

”“世界上没有的一切也在书里;把宇宙放在书里还有富余。

”我说。

她笑了,点点头表示同意,又说:“我收藏了四千多本书,每天晚上必须用眼扫一遍,才肯关灯睡觉。

”她真有趣。

我说:“书,有时候不需要读,摸一摸就很美、很满足了。

”她大叫:“我也这样,常摸书——她愉快地虚拟着摸书的动作。

烁烁目光真诚地表示她是我的知音。

谈话是个相互寻找与自我寻找的过程。

这谈话使我高兴,因为既遇到知己,又发现自己一个美妙的习惯,就是摸书。

闲时,从书架抽下几本新新旧旧的书来,或许是某位哲人文字的大脑,或许是某位幻想者迷人的呓语,或许是人类某种思维兴衰全过程的记录——这全凭一时兴趣,心血来潮。

有的书早已读过,或再三读过,有的书买来就立在架上,此时也并非想读,不过翻翻、看看、摸摸而已。

未读的书是一片密封着的诱惑人的世界,里边肯定有趣味更有智慧;打开来读是种享受,放在手中不轻易去打开也是一种享受;而那些读过的书,都早已成为有生命的了,就像一个个朋友,我熟悉它们的情感与情感方式,它们每个珍贵的细节,包括曾把我熄灭的思想重新燃亮的某一句话……翻翻、看看、摸摸,回味、重温、再体验,这就够了,何必再去读呢!当一本旧书拿在手里,它给我的感受便是另一般滋味。

不仅它的内容,一切一切,都与今天相去遥远。

那封面的风格,内页的版式,印刷的字体,都带着那时代独有的气息与永难回复的风韵,并从磨损变黄的纸页中生动地散发出来。

也许这书没有多少耐读的内涵,也没有多少经久不衰的思想价值,它在手中更像一件古旧器物。

它的文化价值反成为第一位的了。

这文化的意味无法读出来,只要看看、摸摸,就能感受到。

莫拉说,她过世的丈夫是个书虫子。

她藏书及其嗜好,一半来自她的丈夫。

她丈夫终日在书房里,读书之外,便是把那些书搬来搬去,翻一翻、看一看、摸一摸。

“他像醉汉泡在酒缸里,这才叫真醉了呢!”她说这话的神气像似沉浸在一幅迷人的画里。

白发冯骥才阅读答案-冯骥才摸书阅读答案夕照透入书房冯骥才阅读答案阅读下面的文字,完成1-4题。

夕照透入书房冯骥才我常常在黄昏时分,坐在书房里,享受夕照穿窗而入带来的那一种异样的神奇。

此刻,书房已经暗下来。

到处堆放的书籍文稿以及艺术品重重叠叠地隐没在阴影里。

暮时的阳光,已经失云了白日里的咄咄逼人;它变得很温和,很红,好像一种橘色的灯光,不管什么东西给它一照,全都分外美丽。

首先是窗台上那盆已经衰败的藤草,此麝香像镀了金一样,蓬勃发光;跟着是书桌上的玻璃灯罩,亮闪闪的,仿佛打开了灯;然后,这一大片橙色的夕照带着窗棂和外边的树影,斑斑驳驳投射在东墙那边一排大书架上。

阴影的地方书皆晦暗,光照的地方连书脊上的文字也看得异常分明。

《傅雷文集》的书名是烫金的,金灿灿放着光芒,好像在骄傲地说:“我可以永存。

”怎样的事物才能真正永存?阿房宫和华清池都已片瓦不留,李杜的名句和老庄的格言却一字不误地镌刻在每个华人的心里。

世上延绵最久的还是非物质的――思想与精神。

能够准确地记忆思想的只有文字。

所以说,文字是我们的生命。

当夕阳移到我的桌面上时,每件案头物品都变得妙不可言。

一尊苏格拉底的小雕像隐在暗中,一束细细的光芒从一丛笔杆的缝隙中穿过,停在他的嘴唇之间,似乎想撬开他的嘴巴,听一听这位古希腊的哲人对如今这个商品世界的醒世之言。

但他口含夕阳:紧闭着嘴巴,不声不吭。

昨天的哲人只能解释昨天,今天的答案还得来自今人。

这样说来,一声不吭的原来是我们自己。

陈放在桌上的一块四方的镇尺最是离奇。

这个镇尺是朋友赠送给我的。

它是一块结束了净的无色玻璃,一条弯着尾声巴的小银鱼被铸在玻璃中央。

当阳光彻入进,玻璃非但没有反光,反而由于结束了度过高而消失了,只有那银光闪闪的小鱼悬在空中,无所依傍。

它瞪圆眼睛,似乎也感到了一种匪夷所思。

一只蚂蚁从阴影里爬出来,它走到桌面一块阳光前,迟疑不前,几次刚把脑袋伸进夕阳里,又赶紧回来。

他究竟畏惧这奇异的光明,还是习惯了黑暗?黑暗总是给人一半恐惧,一半安全。

让我们荡起双桨,小船儿推开波浪“摸书,名叫莫拉的这位老妇人嗜书如命”阅读理解答

案

阅读下文,回答问题。

摸书

①名叫莫拉的这位老妇人嗜书如命。

她认真地对我说:“世界上所有的一切都在书里。

”

②“世界上没有的一切也都在书里;把宇宙放在书里还有富余。

”我说。

③她笑了,点点头表示同意,又说:“我收藏了四千多本书,每天晚上必须用眼扫一

遍,才肯关灯睡觉。

”

④她真有趣。

我说:“书,有时候不需要读,摸一摸就很美,很满足了。

” ⑤她大叫:“我也这样,常摸书!”她愉快地虚拟着摸书的动作,烁烁目光真诚地表示

她是我的知音。

⑥谈话是个相互寻找与自我寻找的过程。

这谈话使我高兴,因为既遇到知己,又发现知

己一个美妙的习惯,就是摸书。

⑦闲时,从书架抽下几本新新旧旧的书来,或许是某位哲人文字的大脑,或许是某位幻

想者迷人的呓语,或许是人类某种思维兴衰全过程的记录——这全凭一时兴趣,心血来潮。

有的书早已读过,或再三读过,有的书买来就立在架上,此时也并非想读,不过翻翻、看看、摸摸而已。

未读的书是一片密封着的诱惑人的世界,里面肯定有趣味更有智慧,打开来读是一种享受,放在手中不

努力学习,报效父母。

冯骥才《摸书》:⼈与书的境界是超越读摸 书⽂/ 冯骥才名叫莫拉的这位⽼妇⼈嗜书如命。

她认真地对我说:“世界上所有的⼀切都在书⾥。

”“世界上没有的⼀切也在书⾥。

把宇宙放在书⾥还有富裕。

”我说。

她笑了,点点头表⽰同意,⼜说:“我收藏了四千多本书,每天晚上必须⽤眼扫⼀遍,才肯关灯睡觉。

”她真有趣。

我说:“书,有时候不需要读,摸⼀摸就很美,很满⾜了。

”她⼤叫:“我也这样,常摸书。

”她愉快地虚拟着摸书的动作。

烁烁⽬光真诚地表⽰她是我的知⾳。

谈话是个相互寻找与⾃我寻找的过程。

这谈话使我⾼兴,因为既找到知⼰,⼜发现到⾃⼰有⼀个美妙的习惯,就是摸书。

书,有时候不需要读,摸⼀摸就很美,很满⾜了闲时,从书架上抽下⼏本新新旧旧的书来,或许是某位哲⼈⽂字的⼤脑,或许是某位幻想者迷⼈的呓语,或许是⼈类某种思维兴衰全过程的记录——这全凭⼀时兴趣,⼼⾎来潮。

有的书早已读过,或再三读过,有的书买来就⽴在架上;此时也并⾮想读,不过翻翻、看看、摸摸⽽已。

未读的书是⼀⽚密封着的诱惑⼈的世界,⾥边肯定有趣味更有智慧;打开来读是种享受,放在⼿中不轻易去打开也是⼀种享受;⽽凡是读过的书,都成为有⽣命的了,就像⼀个个朋友,我熟悉它们的情感与情感⽅式,它们每个珍贵的细节,包括曾把我熄灭的思想重新燃亮的某⼀句话……翻翻、看看、摸摸,回味、重温、再体验,这就够了。

何必再去读呢?未读的书是⼀⽚密封着的诱惑⼈的世界当⼀本古旧书拿在⼿⾥,它给我的感受便是另⼀般滋味。

不仅它的内容,⼀切⼀切,都与今天相去遥远。

那封⾯的风格,内页的版式,印刷的字体,都带着那时代独有的⽓息与永难回复的风韵,并从磨损变黄的纸页中⽣动地散发出来。

也许这书没有多少耐读的内涵,也没有多少经久不衰的思想价值,它在⼿中更像⼀件古旧器物。

它的⽂化价值反成为第⼀位的了,这⽂化的意味⽆法读出来,只要看看、摸摸,就能感受到。

莫拉说,她过世的丈夫是个书⾍⼦。

她藏书及其嗜好,⼀半来⾃她丈夫。

她丈夫终⽇在书房⾥,读书之外,便是把那些书搬来搬去,翻⼀翻、看⼀看、摸⼀摸。

摸书——冯骥才名叫莫拉的这位老妇人嗜书如命。

她认真地对我说:“世界上所有的一切都在书里。

”“世界上没有的一切也在书里。

把宇宙放在书里还有富余。

”我说。

她笑了,点点头表示同意,又说:“我收藏了4000多本书,每天晚上必须用眼睛扫一遍,才肯关灯睡觉。

”她真有趣。

我说:“书,有时候不需要读,摸一摸就很美、很满足了。

”她大叫:“我也这样,常摸书。

”她愉快地做着摸书的动作,烁烁的目光真诚地表示她是我的知音。

谈话是个相互寻找与自我寻找的过程。

这谈话使我高兴,因为既找到了知己,又发现了自己一个美妙的习惯,就是摸书。

闲时,从书架上抽下几本书来,或许是某位哲人智慧的文字,或许是某位幻想者迷人的呓语,或许是人类某种思维兴衰全过程的记录__这全凭一时兴趣、心血来潮。

有的书早已读过,或再三读过;有的书买来就立在书架上,此时也并非想读,不过翻翻、看看、摸摸而已。

未读是一片密封着的诱人的世界,里边肯定有趣味,更有智慧;打开来读是一种享受,放在手中不轻易去打开也是一种享受;而凡是读过的书,都有了生命,就像一个个朋友,我熟悉它们的情感与思维方式,它们每个珍贵的细节,包括曾把熄灭的思想重新燃亮的某一句话……翻翻、看看、摸摸、回味、重温、再体验,这就够了。

何必再去读呢?当一本古旧的书拿在手里,它给我的感觉便是另一番滋味。

不仅它的内容,它的一切一切,都与今天相去遥远。

那封面的风格,内页的版式,印刷的字体,都带着那时代独有气息与永难回复的风韵,并从磨损变黄的纸页中生动地散发出来。

也许这书没有多少耐读的内涵,也没有多少经久不衰的思想价值,它在手中更像一件古旧的器物。

它的文化价值反成为第一位的了,这文化的意味无法读出来,只要看看、摸摸,就能感受到。

莫拉说,她过世的丈夫是个书虫子。

她藏书及摸书的嗜好,一半来自她的丈夫。

她丈夫终日在书房里,除读书之外,便是把那些书搬来搬去,翻一翻、看一看、摸一摸。

每每此时,“他像醉汉泡在酒缸里,那才叫真醉了呢!”她说。

冯骥才《摸书》阅读答案

摸书

冯骥才

名叫莫拉的这位老妇人嗜书如命。

她认真地对我说:“世界上所有的一切都在书里。

”

“世界上没有的一切也在书里。

把宇宙放在书里还有富余。

”我说。

她笑了,点点头表示同意,又说:“我收藏了四千多本书,每天晚上必须用眼扫一遍,才肯关灯睡觉。

”

她真有趣。

我说:“书,有时候不需要读,摸一摸就很美、很满足了。

”

她大叫:“我也这样,常摸书。

”她愉快地做着摸书的动作,烁烁的目光真诚地表示她是我的知音。

说话是个相互寻找与自我寻找的过程。

这谈话使我高兴,因为既找到了知己,又发现了自己一个美妙的习惯,就是摸书。

闲时,从书架上抽下几本书来,或许是某位哲人智慧的文字,或许是某位幻想者迷人的呓语,或许是人类某种思维兴衰全过程的记录??这全凭一时兴趣、心血来潮。

有的书早已读过,或再三读过;有的书买来就立在架上,此时也并非想读,不过翻翻、看看、摸摸而已。

未读的书是一片密封着的诱惑人的世界,里边肯定有趣味更有智慧;打开来读是一种享受,放在手中不轻易去打开也是一种享受;而凡读过的书,都有了生命,就像一个个朋友,我熟悉它们的情感与思维方式,它们的每个珍贵的细节,包括曾把我熄灭的思想重新燃亮的某一句话……翻翻、看看、摸摸,回味、重温、再体味,这就够了。

何必再去读呢?

当一本古旧的书拿在手里,它给我的感受便是另一番滋味。

不仅它的内容,它的一切,都与今天相去甚远。

那封面的风格,内页的版式,印刷的字体,都带着那时代独有的气息与永难回复的风韵,并从磨损变黄的纸页中生动地散发出来。

也许这书没有多少耐读的内涵,也没有多少经久不衰的思想价值,它在手中更像一件古旧的器物。

它的文化价值反成为第一位的了,这文化的意味无法读出来,只要看看,摸摸,就能感受到。

莫拉说,她过世的丈夫是个书虫子。

她藏书及摸书的嗜好,一半来自她的丈夫。

她丈夫终日在书房里,除读书之外,便是把那些书搬来搬去。

翻一翻、看一看、摸一摸。

每每此时,“他像醉汉泡在酒缸里,这才叫真醉了呢!”她说。

她的神情好似看到了过去一幅迷人的画。

我忽然想到了一句话:“人与书的境界是超越读的。

”但我没说,因她早已懂得。

(选自《读者》)

思绪沉淀

一本好书捧着,一包好吃的嚼着,一杯清茶泡着,一个舒适的姿势躺着,如果可以的话,还要有一支好曲听着。

是啊,这也是我心中的幸福!当你百无聊赖的时候,拿起手中的它,翻翻;当你寂寞难耐的时候,拿起手中的它,看看;当你空虚缥缈的时候,拿起手中的它,摸摸;当你郁闷痛苦的时候,拿起手中的它,想想……难怪,爱书的人说:“书,有时候不需要读,摸一摸就很美、很满足了。

”是啊,双手抚摸着厚实的纸张的感觉,淡淡的油墨香味传递给我们的是时光般暧昧而安逸的舒适。

即使是旧书,也别有一番滋味。

虽然现在学习的方式多了,但书籍那独特的韵味却无以伦比。

在书的海洋里衣食起居,在文化的氛围里相濡以沫,似乎不能简单地用“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”来解释了。

且读且思

1.为什么说“摸书是一个美妙的习惯”?

2.文章末段“人与书的境界是超越读的”一句中的“境界”该是怎样的?

3.培根在《谈读书》一文中也畅谈了对读书的理解,你认为与本文有哪些相通的地方?

4.结合自己读书的经历,谈谈本文对你的启发。

参考答案:

《摸书》:1.通过翻翻、看看、摸摸,书本带给自己的是回味,是重温,是再体验书中内容的过程,带来的是精神上的满足,所以说是美妙的。

2.对于没有读的书来说,人与书的境界是趣味与智慧的吸引;已读过的书,在读书人的眼中就有了生命,他熟悉它们的情感与思维方式,熟悉它们的每个珍贵的细节,它们就像是朋友,而不是“读”与“被读”的关系。

3.提示:可从读书对人的思想、精神、素养等方面的影响谈。

4.示例:我的书架上也有很多书,有的书我百读不厌,有的书虽然不是很喜欢看,但还是舍不得扔掉,放在那里看看、摸摸,感觉心里也很踏实,这或许就是作者所说的“读书”的另一种境界。