2017人教版七年级历史上册三国鼎立

- 格式:ppt

- 大小:9.02 MB

- 文档页数:16

人教版七年级历史上册第 16 课《三国鼎峙》教课方案课程内容知道赤壁之战和三国鼎峙场面的形成。

教课目的认识官渡之战、赤壁之战、三国鼎峙场面形成的基本史实,提高复述重要历史事件的能力;剖析曹操赤壁之战失败的原由,提高阅读史料、剖析史料的能力。

阅读经典文学著作、历史人物作品、威望史册文籍、历史教课读本等资料,学习获得有效历史信息的方法。

认识文学作品和真切历史之间的差别。

认识到三国鼎峙场面的形成,结束了东汉末年的分裂盘据,实现了局部一致,创建了相对稳固的环境,切合人民盼望平定的要求,也为将来全国一致确立了基础。

教材剖析本课主要介绍了东汉末年到三国时代的历史,主要环绕以下三块内容睁开,即官渡之战、赤壁之战、三国鼎峙。

三块内容之间因果相联。

官渡之战确立了曹操一致北方的基础。

赤壁之战为三国鼎峙场面的形成确立了基础。

而三国鼎峙场面的形成是东汉末年军阀盘据混战的必定结果,它的形成,实现了局部一致,为以后西晋的一致确立了基础。

学情剖析本课的讲课对象是七年级学生,他们的抽象思想能力较弱,对历史人物的认识体现出单调和片面的特色。

因为三国故事人人皆知,有关三国的网络游戏也很流行,所以学生学习起来兴趣浓重。

本课教课比较简单创建历史情境、问题情境和轻松活跃的讲堂气氛。

重难点要点官渡之战、赤壁之战和三国鼎峙的形成。

难点赤壁之战的影响和三国鼎峙场面形成的历史作用。

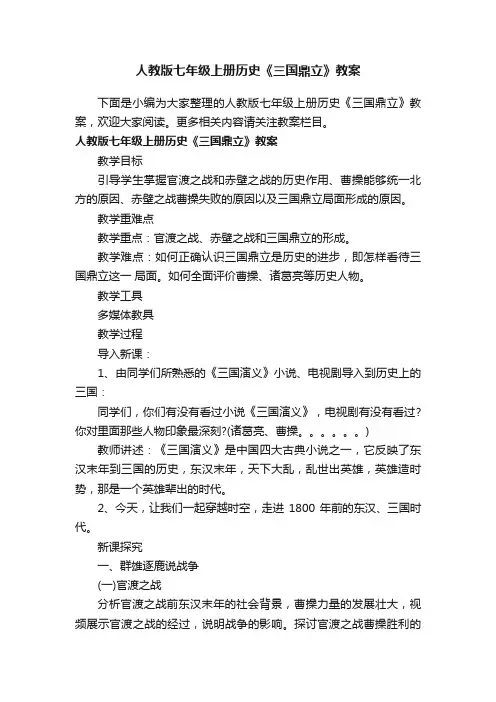

教课资源教育部组织编写:义务教育教科书《中国历史七年级上册》人民教育第一版社XX年 6 月版人民教育第一版社、中国地图第一版社:《中国历史地图册七年级上册》中国地图第一版社XX年 6 月版[ 晋] 陈寿撰、 [ 南朝·宋 ] 裴松之注:《三国志》岳麓书社XX年2月第 2版[ 明] 罗贯中著、 [ 清 ] 毛宗岗责备:《三国演义》岳麓书社XX年6月第 1版沈伯俊:《沈伯俊说三国》中华书局XX年 3 月版黎东方:《细说三国》上海人民第一版社XX1 月版年贺准城:《解读三国话诸葛》苏州大学第一版社XX 年2月第 1版教课过程教课内容教师活动学生活动备注组织活动,导入新课组织讲堂活动:阅读《三国演义》目录,补全缺失期息。

人教版七年级历史上册第16课《三国鼎立》优秀教案一、教学目标通过本课的教学,使学生掌握官渡之战和赤壁之战的基本史实,曹操能够统一北方的原因、赤壁之战中曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

通过本课的学习,提高学生对重大历史事件的复述能力。

通过曹操一胜一败原因的分析,提高学生分析历史现象、抓住现象所反映的本质的能力。

通过对三国鼎立局面形成的原因进行分析,使学生认识到每一个历史事件的发生,都有其客观条件。

人们的主观能动性,特别是符合实际情况的主观能动性也起着重要的历史作用。

学会从是否推动了社会的进步和生产力的发展的角度评价曹操、诸葛亮等历史人物。

二、教学重难点重点:赤壁之战难点:曹操统一北方的原因、三国鼎立局面的形成三、教学策略图示教学法。

采用图示法,充分利用教材提供的《三国鼎立形势图》以外,用图片再归纳、概括三国鼎立的重大历史事件。

表格归纳法。

指导学生通过对课文的阅读和理解,概括提炼出基本的知识要点,通过表格,整体把握全部或部分历史知识。

如官渡之战和赤壁之战,通过下表对这两次战役进行比较:识图教学法。

充分运用教材中的插图,培养分析问题的能力。

如运用“曹操赤脚迎许攸”图可看出曹操重视人才。

根据“曹操慌忙逃跑”图,结合苏轼《前赤壁赋》所描绘的情景,讲述双方交战的经过,体会战争的壮观场面。

运用“三国鼎立形势图”,一是了解三国鼎立局面最终形成的概况;二是说出当今的地域省份;三是讲述三国地区经济发展的特色。

情景模拟法。

通过历史情景模拟,加深对历史现象及历史问题的理解和掌握。

如探究官渡之战中曹操以少胜多击败袁绍的原因,可让四个学生分别扮演袁绍、袁绍的一个谋士、许攸、曹操,通过历史剧场:①学生先自我介绍;②老师作旁白,学生表演;③袁绍和谋士的对话;④曹操和许攸的对话;结合战争过程中两人的心理素质自然可得出结论:曹操势不及袁绍,而竟能克绍者,非惟天时,亦人谋也。

四、教学准备教师准备:收集东汉末年以及三国时期的典故及成语故事,课堂上补充给学生阅读,提高学生学习的趣味性及积极性;收集官渡之战与赤壁之战的图片及资料,引导学生去比较分析这两次战役的概况及影响。

人教版七年级历史上册《三国鼎立》说课稿各位评委,大家好!我说课的内容是人教社版七年级历史上册第18课《三国鼎立》。

下面我从四个方面来进行说课。

一、教材分析《三国鼎立》是七年级历史上册第四单元《政权分立与民族融合》的第一课。

主要介绍了我国封建社会从国家分裂到局部统一的过渡时期的历史。

本课无论是在本单元还是在我国封建社会历史上都有着重要地位和深远影响。

三国鼎立局面的形成,是东汉末年军阀割据混战的必然结果。

它结束了东汉末年的黑暗统治和大规模的军阀混战,实现了几个大范围的局部统一,不仅为西晋的统一奠定了基础,也揭开了北方民族大融合和江南开发的序幕。

因此,本课体现了知识的延续性,在教材中起着承上启下的作用。

二、教学目标、重点、难点1、教学目标(1)、基础知识目标:三国鼎立局面的形成,官渡之战、赤壁之战及其历史作用。

(2)、能力目标:一是通过对曹操在两次战役一胜一败原因的分析、曹操统一北方的原因分析,培养学生综合分析、总结归纳能力、透过历史现象看本质的能力、辩证思维能力和人才意识;二是在区别历史真实人物和文艺作品中人物形象的基础上,培养学生对历史人物的评价能力。

(3)、情感、态度、价值观:通过本课学习,让学生知道,评价历史人物是非功过的标准,主要是看他是否推动了社会进步。

2、重点:官渡之战、赤壁之战、三国鼎立的形成3、难点:曹操在两次战役一胜一败原因、曹操统一北方的原因和对三国鼎立局面形成的评价及对历史人物的评价。

三、学情分析、理论指导和教、学法选择本课的学习对象是七年级学生,他们的抽象思维能力较弱,从整体上对教材的把握能力比较差。

因此,在初一的历史教学中,必须抓住教学重点,教学设计宜简单不宜复杂。

所以,在本课的教学中,为充分尊重学生的主体地位,充分调动学生的学习积极性、主动性,我将引导学生运用三步思维学习模式进行学习。

三步思维学习模式是根据心理学和人们的认识规律,把每一课的学习内容,由浅及深,转化为“是什么”、“为什么”、“怎么样”三个层次问题的学习思维模式。

人教版七年级上册历史《三国鼎立》教案下面是小编为大家整理的人教版七年级上册历史《三国鼎立》教案,欢迎大家阅读。

更多相关内容请关注教案栏目。

人教版七年级上册历史《三国鼎立》教案教学目标引导学生掌握官渡之战和赤壁之战的历史作用、曹操能够统一北方的原因、赤壁之战曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

教学重难点教学重点:官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的形成。

教学难点:如何正确认识三国鼎立是历史的进步,即怎样看待三国鼎立这一局面。

如何全面评价曹操、诸葛亮等历史人物。

教学工具多媒体教具教学过程导入新课:1、由同学们所熟悉的《三国演义》小说、电视剧导入到历史上的三国:同学们,你们有没有看过小说《三国演义》,电视剧有没有看过?你对里面那些人物印象最深刻?(诸葛亮、曹操。

) 教师讲述:《三国演义》是中国四大古典小说之一,它反映了东汉末年到三国的历史,东汉末年,天下大乱,乱世出英雄,英雄造时势,那是一个英雄辈出的时代。

2、今天,让我们一起穿越时空,走进1800年前的东汉、三国时代。

新课探究一、群雄逐鹿说战争(一)官渡之战分析官渡之战前东汉末年的社会背景,曹操力量的发展壮大,视频展示官渡之战的经过,说明战争的影响。

探讨官渡之战曹操胜利的原因。

1、官渡之战前的形势:东汉末年军阀割据《东汉末年军阀割据形势图》结合曹操的《蒿里行》进行阐述。

东汉末年,宦官、外戚交替干政,皇室衰落,黄巾起义,军阀割据,战争不断,就如曹操的《蒿里行》所描述的“白骨露于野,千里无鸡鸣”,民不聊生,饿殍遍野,老百姓渴望国家统一,天下太平。

2、官渡之战曹操的势力发展壮大起来之后,与黄河以北袁绍发生了冲突,爆发了历史上著名的官渡之战。

公元200年,袁绍率10万大军南下,进攻曹操,曹操只有3、4万军队,敌强我弱,曹操该怎么打呢?他采纳了谁的策略?(1)让学生带着以上的问题观看视频《官渡之战》,请学生简单复述官渡之战的历史典故。

(2))出示一段文字材料,让学生归纳官渡之战的经过、结果和影响200年,袁绍率十万大军,进攻曹军,主力直逼曹军所在地官渡。

七年级上册历史第17课

您想知道的可能是七年级上册历史课本中的第17课。

以部编版七年级上册

历史课本为例,第17课是《三国鼎立》。

以下是这一课的主要内容:

三国鼎立的形成

1. 官渡之战:200年,曹操以少胜多,大败袁绍,为统一北方奠定基础。

2. 赤壁之战:208年,孙权、刘备联军以少胜多,大败曹操,为三国鼎立局面奠定基础。

3. 三国鼎立的形成:220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉;229年,孙权在建康称帝,国号吴。

三国鼎立的局面形成。

以上内容仅供参考,不同版本的教材内容可能存在差异。

建议查阅教材原文或咨询专业人士。

《三国鼎立》思维导图一、背景东汉末年,由于政治腐败、天灾人祸等原因,社会动荡不安,民不聊生。

在这个背景下,各地豪强纷纷起兵,试图争夺天下。

经过一番激烈的争斗,最终形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

二、三国鼎立的形成1. 曹操建立魏国曹操是东汉末年著名的政治家、军事家,他凭借强大的军事力量和出色的政治才能,逐步统一了北方,建立了魏国。

曹操死后,其子曹丕继位,正式称帝,定都洛阳。

2. 刘备建立蜀国刘备是东汉末年著名的政治家、军事家,他自称是汉室宗亲,凭借仁德和勇猛,逐渐壮大势力。

刘备在赤壁之战中联合孙权击败曹操,随后在益州建立了蜀国。

刘备死后,其子刘禅继位,定都成都。

3. 孙权建立吴国孙权是东汉末年著名的政治家、军事家,他继承了父亲孙坚的基业,在江东地区建立了吴国。

孙权在赤壁之战中联合刘备击败曹操,巩固了江东地区的统治地位。

孙权称帝后,定都建业。

三、三国鼎立时期的政治、经济、文化1. 政治三国时期,各国为了争夺天下,纷纷进行政治改革,加强中央集权,削弱地方豪强的势力。

同时,各国之间也展开了频繁的外交活动,试图拉拢盟友,孤立对手。

2. 经济三国时期,各国为了发展经济,采取了一系列措施,如兴修水利、减轻赋税、发展手工业等。

这些措施在一定程度上促进了经济的发展,提高了人民的生活水平。

3. 文化三国时期,各国之间文化交流频繁,促进了文化的繁荣。

在文学、艺术、科技等方面,三国时期都取得了显著的成就。

如曹操的《观沧海》、诸葛亮的《出师表》等,都是流传千古的名篇。

四、三国鼎立的结束三国时期,各国为了争夺天下,进行了无数次战争。

最终,司马炎在曹魏的基础上建立了晋朝,统一了全国,结束了三国鼎立的局面。

五、三国时期的著名人物1. 曹操:曹操是东汉末年的杰出政治家、军事家,他建立了魏国,统一了北方。

他以其卓越的军事才能和远见卓识,被誉为“治世之能臣,乱世之奸雄”。

2. 刘备:刘备是东汉末年的著名政治家、军事家,他自称是汉室宗亲,建立了蜀国。

第16课三国鼎立1教学分析教学目标唯物史观:了解战争过程,提升复述重大历史事件的能力;分析两场战役曹操一胜一败的原因,提高对比、分析的能力;识读教材《三国鼎立形势图》,学习获取有效历史信息的方法。

历史解释:了解官渡之战、赤壁之战的基本史实,思考两场战役曹操一胜一败的原因,初步了解三国鼎立局面形成的原因。

家国情怀:阅读《三国演义》的片段,认识文学作品和真实历史之间的区别。

了解历史人物的相关史实,认识到历史事件的发生都有其客观条件,评价历史人物的标准在于他是否推动了社会的进步。

教学重点官渡之战、赤壁之战、三国鼎立的史实。

教学难点如何看待三国鼎立这一局面;如何全面评价曹操、诸葛亮、孙权等历史人物。

2教学过程一、导入新课播放歌曲《曹操》导入新课二、新课讲授目标导学一:官渡之战(一)曹操势力壮大的主要举措1.【材料研读】材料一:曹操多谋善断,眼光长远。

曹操为了迎合人心,于196年去洛阳迎汉献帝到许,借皇帝的名义向其他军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

材料二:曹操三次发布求贤令,选拔和任用一些有才能的人。

他们的辅佐为曹操成就大业提供了强有力的支持。

材料三:曹操在北方实行屯田,招募流民垦荒,组织士兵耕田,保证了军粮供应,解决了流民生计,实力不断增强。

2.教师引导学生解读材料,设问:曹操势力壮大的主要举措有哪些?提示:“挟天子以令诸侯”,取得政治优势;招揽人才,重用人才;招募流民和士兵屯田,重视农业生产。

(二)官渡之战战况1.图片展示2.学生自主学习:阅读教材,复述官渡之战的过程、结果等要素。

3.问题思考:官渡之战是中国历史上有名的以少胜多的战役,曹操能够在官渡之战中取胜的原因有哪些?(1)曹操:①政治上:“挟天子以令诸侯”。

将汉献帝接到许,借皇帝的名义号令天下。

②经济上:开荒屯田。

组织军队和流亡的民众从事农业生产。

③军事上:军事才能出众。

典韦、许褚等皆是东汉末年的猛将。

④重用人才。

官渡之战中的刘晔、荀攸、荀彧(yù)皆是有名的谋士。