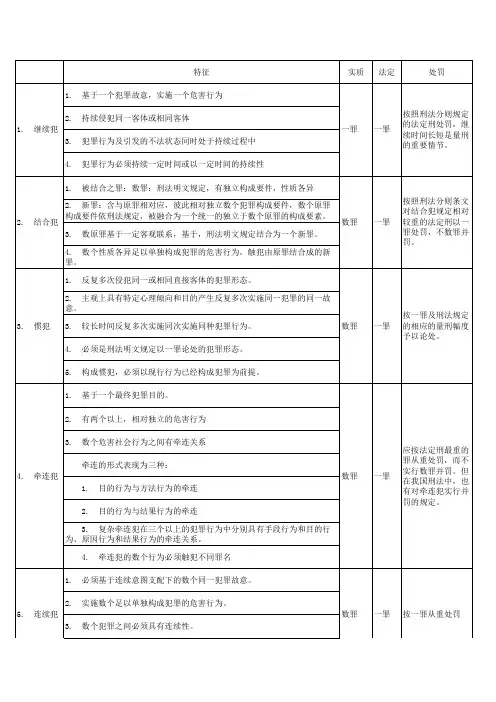

连续犯、结合犯、惯犯、牵连犯、连续犯、吸收犯比较

- 格式:xls

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:2

牵连犯与吸收犯之辨析

牵连犯与吸收犯是两个法律概念,分别指的是在犯罪中参与的人之间的不同关系。

虽然这两种类型的犯罪相关者都会对实施犯罪行为产生一定的影响,但其角色和责任有所不同。

本文将对牵连犯和吸收犯进行辨析。

牵连犯是指与主犯共同实施犯罪行为的从犯。

他们与主犯一同参与犯罪,但其主要责任在于协助主犯实施犯罪行为,或者在犯罪中提供支持、配合、协调等帮助。

牵连犯通常不是犯罪的策划者或实施者,但他们参与进来对犯罪行为起到了一定的作用。

典型的牵连犯可以是犯罪团伙中的成员,如协助贩毒团伙分工合作中承担某个任务的人员。

吸收犯则是指原本与主犯没有犯罪预谋或共同犯罪意图,但在主犯实施犯罪行为时被主动牵连进来。

吸收犯往往无法幸免地被卷入犯罪现场,因为他们与主犯之间存在某种关系,如亲属关系或职务关系,导致他们在犯罪实施过程中无法回避。

吸收犯通常是由于主犯的行为或请求而被迫参与并承担部分犯罪责任。

牵连犯和吸收犯之间最主要的区别在于其参与犯罪行为的意愿和责任程度。

牵连犯是有意地参与并帮助主犯实施犯罪行为,牵连犯自身选择了参与犯罪行为。

而吸收犯则是被动地被牵连进犯罪行为中,由于各种原因导致无法逃脱。

牵连犯对于犯罪行为的实施有一定的掌控和影响,他们在行为中扮演了一定的角色。

而吸收犯则是被动地被迫参与,他们在行为中的作用较小。

牵连犯通常对犯罪行为有一定的认知和了解,因为他们作为共同实施者或帮凶,对于犯罪行为通常有一定的了解。

吸收犯则可能对实际犯罪行为的计划和细节知之甚少,因为他们并不是主犯或与主犯进行犯罪策划的一部分。

吸收犯是指若干犯罪行为被其中一项吸收的情况,仅确立了一种吸收犯罪。

牵连犯是指犯罪者以犯罪为目的,犯罪手段或结果行为违反其他犯罪的犯罪。

关于如何识别牵连犯的若干独立犯罪行为之间的牵连关系,存在着不同的观点,其中,折衷理论更为科学,即应从主观和客观两个方面进行分析和确定。

没有刑法的规定,也没有联合惩罚,这是牵连犯的基本特征。

吸收犯罪与牵连犯之间的区别如下:

(1)吸收犯罪是一种犯罪吸收了其中一种犯罪行为,而只确立了一项吸收犯罪指控的情况。

(2)牵连犯是指以犯罪为目的,但其犯罪方式或结果行为违反其他指控的犯罪。

(3)两种吸收犯罪之间有必然的联系,但两种共谋犯罪之间却没有必然的联系。

犯罪分子是由几种独立的犯罪行为组成的,他们犯下不同的罪行。

牵连犯还由数种独立的犯罪构成,它们违反了各种不同的指控,但是牵连犯的因果行为(即犯罪的初衷)导致了手段行为或结果行为。

牵连犯罪分子的例子,例如使国家为欺诈提供官方文件,窃取他人财产,找到枪支并非法持有它们。

可以看出,吸收犯罪的数量行为关系更为密切,牵连犯罪与吸收犯罪的最大区别在于牵连犯罪的数量行为之间没有必然性。

为了达到欺诈目的,没有必要伪造官方文件作为手段,盗窃他人财产不一定是为了

获得枪支。

牵连犯与吸收犯如何区分在司法领域中,两个常见的概念是牵连犯和吸收犯。

这两个术语的概念在法律中特别重要,因为它们用于区分和识别不同形式的犯罪。

本文将探讨牵连犯和吸收犯的差别,并提供几个案例来说明如何区分它们。

1. 什么是牵连犯牵连犯是指多个人一起参与同一犯罪,并互相牵涉。

在牵连情况下,每个参与犯罪的人都对犯罪的全部行为负有责任。

如果一个人获罪,那么所有涉及的人都有可能被判责任。

例如,如果A偷了汽车,B作为对计划的知情人提供了帮助,C则提供了贩卖赃车的市场,那么所有这三个人都被认为是牵涉到了犯罪,并且需要承担法律责任。

2. 什么是吸收犯吸收犯是指一种犯罪行为中包含了同一行为的多个犯罪罪名。

在吸收情况下,法律通常会对同一件事情以一个罪名进行起诉,而不是以多个罪名进行起诉。

例如,如果在一次袭击中,人们涉及的犯罪包括故意伤害和抢劫,那么法律只会对这些行为中的一个罪名进行起诉。

3. 如何区分牵连犯和吸收犯牵连犯和吸收犯是司法系统中的两个不同概念。

它们的重要区别在于犯罪的本质不同。

在牵连犯的情形下,犯罪是多人参与,一起参与同一犯罪行为。

在吸收犯情况下,一个行为涉及到多个罪名。

为了区分牵连犯和吸收犯,需要考虑犯罪行为的本质和行为罪名的区别。

如果多个人参与同一犯罪,那么它是牵连犯。

如果同一行为包含多种罪名,那么就是吸收犯。

以下是两个案例来帮助解释这一点。

Case 1:牵连犯和罪责扩张在这个例子中,三个人(A、B、C)共同计划抢劫一家银行。

A和B负责实施抢劫,而C负责作为看守。

如果警察捕获A,那么B和C也可能被牵扯进来。

在这种情况下,如果A受到了重罪的惩罚,那么B和C将面临有罪判决。

即使他们没有参与实际的抢劫行为,他们的参与同样被视为犯罪,因为他们参与了银行抢劫的计划和策划。

因此,不管案件中涉及了多少个罪名,如果犯罪行为本身有多个参与者,那么这就是典型的牵连犯案件。

此外,牵连犯案件可能会发生罪责扩张,因为所有涉及的人都可能被判有罪。

司法考试刑法中连续犯与集合犯问题司法考试刑法中连续犯与集合犯问题:

处断的一罪

1.连续犯

基于同一个或概括的犯罪故意,连续实施数个行为,触犯同一罪名的犯罪形态。

2.牵连犯

(1)概念:以实施某一犯罪为目的,其方法行为(如为招摇撞骗罪而伪造国家机关证件;采用破坏的方法盗窃)或结果行为(盗窃信用卡并使用;假冒注册商标同时销售该假冒注册商标的商品)又触犯其他罪名的犯罪形态。

(2)处罚

原则上择一重罪处罚,但刑法分则或司法解释有特别规定的除外。

学员问:老师所说的连续犯与集合犯相似,能否多举例说明?惯偷是否属于连续犯?

法律教育网老师回复:不一样的,连续犯次次都是独立的犯罪;而集合犯却并非这样。

惯偷属于常习犯。

连续犯是指行为人基于同一的或者概括的犯罪故意,连续实施数个独立的犯罪行为,触犯同一罪名的情况。

集合犯,是指犯罪构成预定了数个同种类的行为的犯罪,包括常习犯、职业犯与营业犯。

犯罪构成预定具有常习性的行为人反复多次实施行为的,称为常习

犯;犯罪构成预定将一定的犯罪作为职业或业务反复实施的,称为职业犯;犯罪构成预定以营利为目的反复实施一定犯罪的,称为营业犯。

考点二十三连续犯、集合犯、吸收一罪一、连续犯连续犯,是指基于同一的或者概括的犯罪故意,连续实施性质相同的数个行为,触犯同一罪名的犯罪。

处罚原则:(1)对于连续犯,原则上按照一罪处罚。

法律明确规定多次实施某种犯罪行为的,按照加重情形处罚,例如多次抢劫的情形;涉及数额的犯罪,法律按照数额多少设定法定刑的,由于数额可以累积计算,并能做到罪刑相适应的,以一罪处罚。

(2)有的犯罪没有规定多次实施的加重处罚,根据犯罪的性质也不能累计计算的,按照一罪处罚不能实现罪刑相适应的,应当数罪并罚,例如连续故意伤害10人,都导致轻伤的,应当数罪并罚。

二、集合犯集合犯,是指犯罪构成预定了数个同种类的行为的犯罪,包括常习犯、职业犯与营业犯。

营业犯与职业犯的关键区别,在于刑法是否要求行为人主观上出于营利目的,要求具有营利目的的,属于营业犯,不要求具有营利目的的,属于职业犯。

三、吸收一罪吸收一罪,是指事实上数个不同的行为,其中一个行为吸收其他行为,仅成立吸收行为一个罪名的犯罪。

1. 甲开枪射击乙致其死亡,同时导致乙价值5万元的西服毁损的,甲的行为虽然侵犯了两个法益,但附随对主要法益(生命)的侵害而引起的对次要法益(财产)的侵害,不值得处罚,故甲仅成立故意杀人罪(附随犯)。

2. 甲实施杀人预备行为,随后着手杀人,最终导致了被害人死亡的,仅成立故意杀人罪既遂,其中未遂或者预备行为属于共罚的事前行为(不可罚的事前行为)(发展犯)。

3. 甲教唆乙盗窃,随后甲又与乙共同实行盗窃行为或者又帮助乙实施盗窃行为的,甲只成立一罪(共犯的竞合)。

但是,共犯人是主犯还是从犯、胁从犯,需要根据其在共同犯罪中所起的作用认定,而这种作用大小必须综合考察,故不存在吸收问题。

4. ①甲盗窃他人财物之后又毁坏该财物的,毁坏财物的行为没有侵犯新的法益,属于共罚的事后行为(不可罚的事后行为),甲仅成立盗窃罪。

②乙侵占代为保管的他人财物,谎称财物被盗的,后面欺骗的行为没有侵犯新的法益,也属于不可罚的事后行为,乙仅成立侵占罪。

一、吸收犯的含义。

吸收犯是事实上有数个不同行为,其中一行为吸收其他行为,而只成立一个罪名的犯罪。

二、牵连犯的含义。

牵连犯:指出于一个犯罪目的,实施数个犯罪行为,数个行为之间存在手段与目的或者原因与结果的牵连关系,分别触犯数个罪名的犯罪状态。

且对于牵连犯,除我国刑法已有规定的外,从一重罪论处。

然后让我们来通过例子辨析数罪与上面两个,三者之间的区别:

1.数罪和牵连犯:最重要的区别是通常性。

偷枪杀人,是一个数罪并罚的行为。

表面上看符合方法行和目地行为的牵连,但其中缺少牵连犯要求的生活通常性,偷枪之后可以做的事情很多,杀人,抢劫,绑架,一般人不会一下子就想到杀人,想到其他用处的概率相同,所以不具有通常性。

制造假币之后出售使用假币,一般制造假币的目的就是为了获取利益而出售使用,(不排除有人造假币就是为了看看,但想到这个的概率更低)这具有生活通常性,所以是牵连犯。

2.牵连犯和吸收犯:最重要的区别的吸收犯的必然性和当然性。

个人认为陈永生教授在法硕讲义中对吸收方式的第二点有点问题,应当改为“一行为是另一行为的不可分割的组成部分”或者直接删去。

不然实在难以辨析(如,可以说造假币是卖假币的组成部分)。

入室抢劫是吸收犯,想要抢在屋里的东西,必须要到屋子里去(前行为是必经阶段)。

偷了枪支必然就持有枪支(当然结果),这也是吸收犯。

这不是人为所能控制的,具有必然性和当然性。

牵连犯与吸收犯之辨析

在法律界中,我们常常会听到“牵连犯”和“吸收犯”这两个概念。

虽然这两个概念

都涉及到多个罪行的判定,但是它们的区别却很大。

下面我就来谈一下这两个概念的含义、特点和区别。

一、牵连犯

所谓“牵连犯”,是指一个人在犯下一项罪行时,还同时犯下了另一项罪行,而这两

项罪行实际上是相互独立的。

也就是说,这个人在犯下第一项罪行时,并不需要犯下第二

项罪行,两者之间没有必然联系。

在处理牵连犯的情况时,一般认为需要分别对这两项罪行作出独立的判决,而不应该

将它们混为一谈。

这样做的理由主要有以下两点:

1.独立性原则:在牵连犯的案例中,这两项罪行是相互独立的,应该分别受到法律的

惩罚。

2.公平原则:将牵连犯的两项罪行混为一谈,容易给犯罪嫌疑人造成不公平的惩罚。

二、吸收犯

所谓“吸收犯”,是指一个人在犯下一项罪行时,另一项罪行的犯罪意图已经被第一

项罪行所包含,而后者已经完全包含甚至涵盖了前者。

2.效率原则:将吸收犯的两项罪行分别作出判决,会浪费司法资源,影响司法效率。

三、牵连犯和吸收犯的区别

从以上的讨论可以看出,牵连犯和吸收犯之间的区别主要在于两项罪行之间的关系。

在牵连犯的情况中,两项罪行是相互独立的,而在吸收犯的情况中,第二项罪行已经被第

一项罪行所包含。

在实际应用中,对于牵连犯和吸收犯的处理,需要考虑犯罪嫌疑人的犯罪动机、犯罪

时间、犯罪手段等多个方面的因素,以尽量保证司法公正和有效性。

总之,牵连犯和吸收犯都是在犯下多项罪行的情况下的一个法律概念,但其涉及的问

题不同,需要根据具体情况进行不同的处理。

牵连犯与吸收犯之辨析牵连犯与吸收犯是刑法中的两个重要概念,它们在司法实践中有着不同的作用和适用条件。

在刑事案件中,对于涉案人员的认定和判决,牵连犯和吸收犯的区分是非常关键的。

本文将对牵连犯与吸收犯进行辨析,以便更好地理解这两个概念在刑法中的运用。

一、牵连犯牵连犯是指在犯罪中直接参与的犯罪主体,通常是主要犯罪分子或者共同犯罪分子。

牵连犯是指那些直接参与到犯罪活动中,或者通过某种方式对犯罪行为起到推动、策划、协助、指挥等作用的人员。

在刑法中,对于牵连犯的认定通常需要考察其具体的参与程度和作用,只有在其行为符合牵连犯的特征时,才能被认定为牵连犯。

牵连犯通常具有以下特征:1. 直接参与犯罪行为,具有实际的犯罪行为情节;2. 对犯罪行为有推动、协助、指挥等作用;3. 在实施犯罪活动中发挥关键作用,对犯罪行为具有重要影响;4. 在共同犯罪中扮演重要角色,而非仅仅是从犯或共犯。

二、吸收犯吸收犯是指在犯罪中没有直接参与但却具有一定程度的影响和危害的人员。

吸收犯通常是相对于牵连犯而言的,他们并不直接参与犯罪行为,但其行为或者状态却对犯罪行为产生一定的影响和危害。

在刑法中,对于吸收犯的认定需要考察其行为是否与犯罪行为有一定的法律关系,即是否属于犯罪的结果之一。

三、牵连犯与吸收犯的区别牵连犯和吸收犯在司法实践中往往会产生混淆,但在实质上它们是有着明显区别的。

主要体现在以下几个方面:1. 行为的直接性:牵连犯通常是直接参与到犯罪活动中,其行为与犯罪结果有直接的联系;而吸收犯则是间接参与,其行为对犯罪结果有一定的促成作用。

2. 作用的重要性:牵连犯的行为在犯罪中通常具有较为重要的作用,对犯罪行为有重要影响;而吸收犯则是相对次要的参与者,其行为对犯罪结果的影响相对较小。

3. 法律关系的强弱:牵连犯的行为与犯罪之间通常具有更为直接的法律关系,其行为是犯罪行为的一部分;而吸收犯的行为与犯罪之间的法律关系相对较弱,可能存在一定的间接关系。

值得收藏| 法考刑法中常考的罪数形态大汇总备考2019年法律职业资格考试,利用思维导图来对知识点进行梳理,是一个非常好的学习方法。

今天整理了刑法思维导图第八章罪数形态,收藏起来,留着备用!【基本要求】了解:区分罪数的意义理解:罪数的区分标准和区分方法熟悉并运用:实质的一罪、法定的一罪、处断的一罪与处理原则实质的一罪(一)继续犯1.含义:也称“持续犯”,是指行为人出于同一罪过针对同一犯罪构成内的法益,进行持续、不间断的侵害的犯罪。

2.基本特征:(1)出于一个犯罪故意。

(2)侵犯同一客体(法益)。

(3)犯罪行为能够对法益进行持续、不间断的侵害。

(4)犯罪既遂后,犯罪行为仍能使法益遭受持续侵害。

即成犯(故意杀人罪)——状态犯(盗窃罪)——继续犯(非法拘禁罪)3.法律效果或意义:(1)追诉时效从犯罪行为终了之日起计算;(2)犯罪既遂后,侵害持续期间,仍然可以进行正当防卫;(3)犯罪持续期间,其他人加入可以成立共犯(“承继的共犯”);(4)处罚原则:对于继续犯,无论其持续时间长短,均应以一罪定罪处罚。

(二)想象竞合犯(★★)1.含义:指行为人实施了一个行为触犯数个罪名的犯罪形态。

2.基本特征:(1)行为人实施了一个行为;(2)一个行为必须触犯数个罪名。

3.处罚原则:对于想象竞合犯,从一重罪论处,即按行为所触犯的罪名中的一个重罪定罪处罚,不认定为数罪。

(三)加重犯(★★)1.含义:又称“情形加重犯”,指以基本犯为基础,法律规定由于某种情形而配置较重法定刑的犯罪。

2.分类:主要有结果加重犯、罪行加重犯、次数加重犯等。

结果加重犯指行为人实施了法律规定的基本犯罪行为,由于发生了严重后果而加重其法定刑的犯罪形态。

结果加重犯的基本特征:(1)行为了实施基本犯罪行为,但造成了法律规定的、重于基本犯罪构成所要求的结果;(2)行为人对于重结果具有罪过。

行为人对于基本犯罪一般具有故意,而对于加重结果的发生至少有过失。

第一,基本犯罪一般是故意犯罪,少数情况是过失犯罪,如133条规定的,交通运输肇事后逃逸致人死亡的,处7年以上有期徒刑,即属于过失犯罪的结果加重犯。

连续犯持续犯牵连犯的区别2008-03-15 18:06一、继续犯,犯罪既遂后,如果行为造成的不法状态存在,则犯罪行为仍在继续。

对比:即成犯、状态犯,犯罪既遂后,犯罪行为结束,与不法状态存在与否无关。

常见继续犯:(1)非法拘禁,绑架,拐卖等侵犯自由的犯罪。

(2〕遗弃,拒不执行判决裁定罪等不作为犯罪。

(3)非法持有毒品,枪弹等持有型犯罪。

重婚罪属于继续犯。

继续犯的特点:不法状态继续则不法行为继续(同时)。

其他罪不法状态单独继续。

二、连续犯,特征与处理原则;与惯犯的区别 .连续犯是指基于同一的或者概括的犯罪故意,连续数次实施犯罪行为,触犯同一罪名的情况。

例如,甲因为其妻与他人通奸,就蓄意杀死其妻及奸夫进行报复。

一天下午,甲在家将其妻杀死,晚上又潜入乙家,把乙杀死。

这种情况就叫连续犯,应当按一个故意杀人罪从重处罚。

因为连续犯法无明文规定,只是在刑法第89条追诉时效中涉及犯罪有连续的情况,因此,连续犯称为裁判上的一罪。

三、牵连犯,手段行为与目的行为或者原因行为与结果行为分别构成不同罪的情况。

特征:(1)一个目的;(2)数行为;(3)牵连关系:处理原则:一般,择一重罪处罚,例外,法定情况下,数罪并罚。

如伪造证件用于招摇撞骗的,为擅自设立金融机构而伪造公文的。

处理原则:一般择一重罪处罚,但法律有特别规定的除外。

几个界限:1、牵连犯与连续犯的区别:是否同种罪2.连续犯与继续犯的区别:连续犯与继续犯最大的区别就在于,继续犯实际上只有一个行为,而连续犯则有多个行为且继续犯的行为虽然持续一定的时间,但不间断,而连续犯的多个行为之间虽然也有一定的持续时间,但数个行为之间是间断性的。

3 连续犯与惯犯的区别惯犯大多数发生在经济犯罪场合,故其每次实施的犯罪未必都达到法定数额标准而构成犯罪,而连续犯则要求其每次实施行为都可以单独构成犯罪,惯犯是法定一罪,连续犯是处断上一罪。

4 继续犯也叫持续犯,与连续犯最重要的区别是:前者是一个行为从开始到结束一直没有中断,比如非法拘禁行为,就是典型继续犯后者是数个性质相同的独立行为,并且行为有连续性,比如说连续杀人,武松血贱鸳鸯楼,连杀一家数十口人.牵连犯最主要的是方法行为和目的行为侵犯不同罪名,比如说,以伪造公章的手段诈骗的,以假扮国家工作人员招摇撞骗.刑法第89条规定,对于连续犯的追诉期限应从犯罪行为终了之日起计算。

牵连犯与吸收犯之辨析牵连犯与吸收犯是刑法中的两个概念,用以描述一起犯罪行为中的不同参与程度和不同法律责任。

本文将对牵连犯与吸收犯进行辨析。

一、牵连犯的概念与特点牵连犯又称为从犯,是指在主犯实施犯罪行为中起次要作用,但对于构成犯罪事实的成立起了推波助澜的作用,犯罪共犯与同案犯是牵连犯的两种表现形式。

牵连犯的特点有以下几点:1. 从属作用:牵连犯是在主犯的指使、鼓动、教唆或者协助下参与犯罪行为的,其行为主体地位是从属于主犯的。

2. 近因作用:牵连犯的行为发生在主犯行为的紧接之后,起到帮助、支援、配合的作用。

3. 具有实施犯罪的行为:牵连犯在犯罪行为中具有某种实质性行为,但其行为与主犯行为有一定的差别。

4. 与主犯存在一定的连接:牵连犯与主犯的行为之间存在一种因果关系,牵连犯的行为对主犯行为具有促成、助长等作用。

吸收犯又称为偶犯,是指在主犯的犯罪行为中,尽管具有犯罪意图,但因为某种原因未能完成实质性的共同犯罪行为,从而被主犯的犯罪行为吸收。

吸收犯的特点有以下几点:1. 犯罪意图:吸收犯具有犯罪意图,但由于某种原因未能完成实质性的犯罪行为,例如计划好的共同抢劫行动未能成功实施。

2. 动机和目的:吸收犯与主犯有着相同的动机和目的,即参与犯罪行为获得利益或实现目标。

4. 必需、有助或无可避免:吸收犯的参与对于主犯的犯罪行为必需、有助或无可避免。

共同实施的盗窃行动,吸收犯参与是为了掩护、破解警戒等。

牵连犯与吸收犯在参与程度和法律责任上存在一些区别,主要有以下几点:3. 法律责任不同:牵连犯与主犯具有共同犯罪责任,根据其参与行为的具体情况,可能承担不同的法律责任;而吸收犯未能完成实质性行为,通常不承担实际犯罪行为所承担的法律责任。

4. 影响范围不同:牵连犯在主犯犯罪行为中起到推波助澜的作用,其行为对主犯行为有一定的影响;而吸收犯未能完成实质性行为,对主犯的行为没有直接的影响。

牵连犯与吸收犯是刑法中的两个概念,用以描述犯罪行为中不同的参与程度和法律责任。

刑法中几个比较模糊的“续犯”1、继续犯:又称持续犯,是指行为从着手实行到由于某种原因中止前,一直处于持续状态的犯罪。

如非法拘禁、绑架、非法持有毒品等。

不用再强调法益受侵害的不法状态持续了,行为在持续违法,不法状态肯定也在持续。

即:实行行为+不法状态,同时持续。

2、状态犯:与继续犯本质区别就在这里,状态犯是指,法益侵害结果发生,犯罪行为终了,但法益受侵犯的不法状态仍然在继续的状态。

如盗窃犯。

即:行为终了+不法状态持续。

3、连续犯:基于或者概括的故意,连续实施性质相同的数个行为,触犯同一罪名的罪犯。

如多次诈骗,这里每次犯罪行为和法益侵害的状态都单独结束了,但数次行为性质相同或基本相似。

4、徐行犯:是连续犯的一种,即每次单独的行为都不构成犯罪,但总和成立犯罪。

如每次小额诈骗,诈骗金额累计达到入刑金额,是要被刑法处罚的。

字面意思就是不着急,慢慢来,但干的是违法犯罪的事。

这里涉及到一个继续和连续的区别问题,说实话,我对这两个词的区别不是很清晰,仔细查了资料(小学三年级的讲课视频)比对如下:连续,中间不停;继续,中间停;持续,保持一段时间;陆续,一个接一个。

还是还是举例吧:运动员们陆续进入体育场,男子运动员连续打了10几个回合后,女子运动员继续接着打,比赛很精彩,赢得了观众们持续的掌声。

好在教材里的继续犯特别说明也称持续犯,否则我真的要被这个概念弄迷糊了,难道是刑罚学者也和我一样没有仔细研究过这几个“续”,总感觉好像有点脱节。

继续和持续这里是一个意思了?我理解这个就应该统一叫持续犯。

教材里的连续犯我自己感觉好像也不咋连续,有的诈骗犯可以隔很久啊,那是不是应该称呼为继续犯?我理解这个叫应该叫继续犯,可教材不这么叫啊,当然得按教材的说法为准。

这几个概念考验了我的小学语文基本功不扎实,完全靠死记硬背,到现在也不敢说理解记忆,都是用到的时候再看书、再对号,好在概念的区别对实际影响不大!。

牵连犯吸收犯区别

(2)牵连犯的数行为之间是牵连关系,是罪的汲取,所汲取之罪仍自立

存在。

汲取犯数行为间是汲取关系,所汲取之罪不再存在。

(3)牵连犯的数行为表现为手段行为、目的行为和结果行为,汲取犯的

数行为表现为准备行为、未遂行为、采取行为、中止行为、组织行为、教唆行为、协助行为等。

(4)牵连犯数行为的有意不是同一的,汲取犯数行为的有意是同一的。

(5)牵连犯的数行为侵害的挺直客体必定是不同的,也不必作用于同一

详细的犯罪对象,汲取犯的数行为必需侵害同一或相同的挺直客体,并且指向同一的详细犯罪对象。

(6)牵连犯虽然是基于一个实施数个犯罪行为,但在这个犯罪目的的制

约下形成了与牵连犯罪的目的行为、办法行为、结果行为相对应的数个犯罪有意;汲取犯基于一个犯意,为了实现一个详细的犯罪目的而实施了数个犯罪行为。

(7)牵连犯的处断原则为从一重处断,即按重的罪从重处罚,有时还并处轻罪的附加刑;汲取犯的处断原则是仅以汲取之罪论处,对被汲取之罪置之不论。

二、什么是牵连犯牵连犯:指出于一个犯罪目的,实施数个犯罪行为,数个行为之间存在手段与目的或者缘由与结果的牵连关系,分离触犯数个罪名的。

对于牵连犯,除我国刑法已有规定的外,从一重罪论处。

三、构成牵连犯必需具备条件第一、数罪必需出于一个犯罪目的

犯罪目的,是指行为人通过实施危害社会的行为所希翼达到的结果。

犯罪目的不同于犯罪构成中的主观方面的有意,在一个犯罪目的安排下实施的牵连犯罪行为,其有意内容可以不同,但都必需是有意。

不成立牵连犯。

其次、必需实施了两个以上自立的犯罪行为

第1页共2页。