英汉词汇的文化差异及翻译

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:5

最新英语专业全英原创毕业论文,都是近期写作《红字》中的若干象征意义现代人对超人的需求--超人形象演变综述年世博会吉祥物所体现的中国元素撒旦和孙悟空的形象和文化内涵对比谭恩美《灶神之妻》文化解读《看不见的人》主题分析中外青年婚姻观念差异——从《柳堡的故事》和《傲慢与偏见》中进行对比从二十世纪英国女装造型看女性主义思想对女性地位的影响从归化与异化角度浅析《毛泽东选集》英译本中文化负载词的翻译从《喜福会》母女代沟看中西文化冲突英汉数字之间的文化对比研究《夜莺与玫瑰》两中译本之比较:德国功能主义视角谈西方婚姻文化对当代中国女性婚姻观的影响从礼貌原则分析美国总统就职演说辞的语用特色英语经济新闻标题翻译在模因传播中的分析,从文化角度谈商标的中英互译颜色词的英汉翻译研究中美商务交往中的语用失误分析功能对等理论观照下《警察与赞美诗》译本评析—词块法在高中英语写作教学中的应用汉语动词和翻译从《画皮》及《暮色》比较分析中西人鬼文化分析《了不起的盖茨比》中美国梦的二元性从女性主义视角看幽默翻译英汉思维方式差异对英译汉结构处理的影响俄狄浦斯情结在劳伦斯及其作品《儿子与情人》中的体现浅谈简•奥斯丁《劝导》的反讽艺术英汉“悲伤”情感隐喻认知对比分析论《红字》里“”字的象征意义论好莱坞电影的全球化战略论中英情感隐喻的异同点孤独的逃离者——《麦田的守望者》主角霍尔顿的反英雄形象分析’从读者接受理论看《达•芬奇密码》的成功通过《蝇王》看人性梭罗的《瓦尔登湖》和道家思想在自然观上的比较英汉语言中红色联想意义的比较从功能对等理论看字幕翻译从《葡萄牙人的十四行诗集》探究布朗宁夫妇的爱情文明的樊笼—解读《野性的呼唤》《汤姆•索亚历险记》的艺术魅力Shanghai’中美大学毕业典礼演讲之叙事结构的比较研究奥巴马演讲词的人际意义研究分析《悲惨世界》中冉•阿让的人物形象从跨文化角度论谚语中的比喻与翻译翻译美学理论下的唐诗英译意境美研究矛盾的女性主义观—读乔治.艾略特的《弗罗斯河上的磨房》《小城畸人》里的象征主义手法分析《麦田里的守望者》中反叛精神分析从女性主义看《呼啸山庄》《达•芬奇密码》中的女性主义人性的堕落——解析《蝇王》人性恶的主题英汉语篇中的省略衔接手段对比及其翻译方法——以《雪》译文为例自然与自由之子--新女性戴茜米勒从合作原则看卡尔登的性格特点英汉天气词汇的隐喻用法浅谈高中英语教师课堂提问与课堂互动浅析威廉福克纳的《喧哗与骚动》从意象看《喜福会》的主题关于高中英语课堂内自主学习的思考论散文翻译中的风格再现——以朱纯深、张培基英译《匆匆》为例从马洛斯的“需要层次”理论看<<傲慢与偏见>>中的婚姻观《阿甘正传》承载的美国青年价值观—从《绝望的主妇》看美国的家庭观国际商务谈判中的中西文化冲突女性主义视角下《傲慢与偏见》的情态意义解读’《可以吃的女人》女性主义解读罗伯特弗罗斯特田园诗歌意象的象征意义中国菜单的英译从《穿靴子的猫》看美国动画电影中的英雄主义论《弗罗斯河上的磨坊》中的人物关系及象征意义《紫色》后殖民语境中耐蒂的觉醒《好人难寻》的冷漠主题分析--'。

英汉文化差异与翻译摘要:语言与文化密不可分,任何语言的生存发展都离不开其赖以生存的社会文化环境,社会文化又在一定程度上制约着语言使用者的思维方式和表达能力。

本文围绕英汉文化差异在各自语言中的体现, 来说明文化差异、背景知识对翻译的影响。

由此说明文化差异因素对翻译的影响不容低估。

本文对中英的文化、社会风俗与礼仪差异进行了初步的探索,提出了一些在翻译中弥补这一差异的例子,以及在翻译英语里面的习惯词汇时应该注意的几个方面。

[关键字] 文化差异一般风俗翻译、影响文化是一种上层建筑.它是建立在一定的经济基础之上的,而且与一个国家、民族的传统文化密不可分。

由于不同的民族所处的生态、物质、社会及宗教等环境不同, 因而各自的语言环境产生了不同的语言习惯、社会文化、风土人情等等语境因素。

不同文化背景造成人们说话方式或习惯不尽相同。

因此, 在交流中, 人们总喜欢用自己的说话方式来解释对方的话语,这就可能对对方的话语做出不准确的推论, 从而产生冲突和故障。

了解这些文化差异,对我们平时能更好的使用英语有很大的帮助。

丰富的文化背景和相关专业知识会有助于翻译的准确性,所以,我们要在平时的学习中不断积累相关的专业知识,加强训练,才能在翻译中做到游刃有余。

翻译作为语际交际, 不仅仅是语言的转换过程, 而且也是文化移植的过程。

在很大程度, 它与文化因素、背景知识有很大的关系。

王佐良曾说:“翻译的最大困难是两种文化的不同。

”吕淑湘也说, 翻译家必须是一个杂家。

“杂”就是指知识要广博。

可见,解决好翻译中的文化差异问题,了解背景知识是保证译作成功的关键。

英汉文化差异对翻译的影响主要表现在以下几个方面:一、观察与思维上的差异对翻译的影响英汉两个民族在观察与思维上是存在着差异的: 面对同一物体, 用以概括的概念也有出入, 因而语言表达方式也不同。

如对颜色的观察和使用,就有不同的概念。

英语“black tea”在汉语中不叫“黑茶”, 而叫“红茶”;“brownbread”是“黑面包”, 而不是“棕色面包”。

2024年浅析英汉互译中的文化差异英汉互译不仅是语言的转换,更是文化的交流。

由于英汉两种语言所属的文化背景、历史传统、价值观念等存在显著差异,翻译过程中往往会遇到诸多挑战。

本文旨在探讨英汉互译中的文化差异,并分析如何在翻译中妥善处理这些差异。

一、语言习惯差异英汉两种语言在语法结构、句子构造和表达习惯上存在明显的不同。

英语注重形式逻辑,句子结构严谨,常使用长句和复合句;而汉语则更注重意合,句子简短明了,多使用并列结构和流水句。

在翻译时,需要灵活调整句子结构,以适应目的语的表达习惯。

例如,英语中的定语从句和状语从句在汉语中可能需要转化为独立句或者前置修饰语,以确保译文的流畅和自然。

二、词汇文化内涵词汇是语言的基本单位,也是文化信息的载体。

英汉两种语言中的词汇往往承载着不同的文化内涵。

一些在英语中具有特定文化背景的词汇,在汉语中可能找不到完全对应的表达。

反之亦然。

在翻译时,需要深入了解词汇的文化内涵,选择恰当的译文,避免误解和歧义。

例如,“dragon”在英语中通常代表着邪恶和凶猛,而在汉语中则是吉祥和力量的象征。

因此,在翻译时需要充分考虑目标语言读者的文化认知,以避免产生误解。

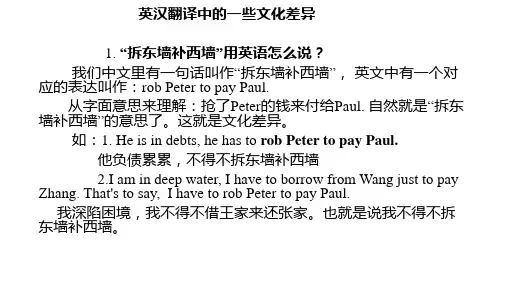

三、习语与俚语翻译习语和俚语是语言中富有表现力的部分,它们通常蕴含着丰富的文化内涵和历史背景。

英汉两种语言中都有大量的习语和俚语,这些表达在直译时往往难以传达原文的含义。

因此,在翻译时需要对习语和俚语进行深入的研究和理解,找出它们在不同文化中的对应表达或者采用意译的方式传达原文的语义和情感色彩。

同时,还需要注意保持原文的风格和韵律美感,以使译文更具吸引力和感染力。

四、思维方式的差异英汉两种语言使用者的思维方式也存在差异。

英语国家的人们往往更注重逻辑分析和形式推理,而汉语国家的人们则更注重整体思维和直观感悟。

这种差异在翻译中表现为对同一事物的描述和表达方式的不同。

因此,在翻译时需要充分考虑目标语言读者的思维习惯,适当调整表达方式,以使译文更符合目标语言读者的阅读习惯和审美需求。

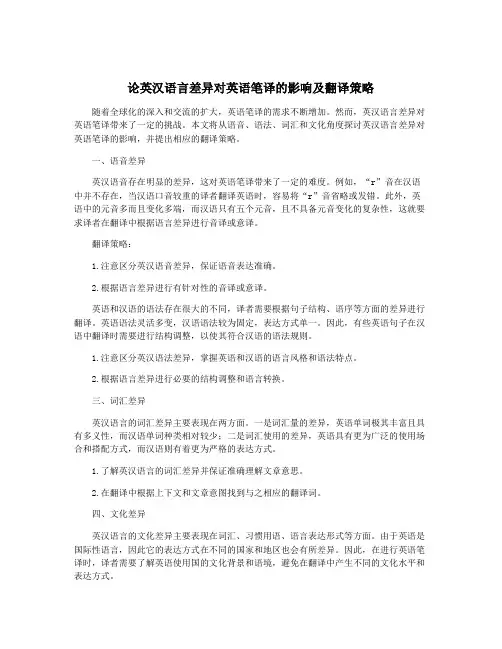

论英汉语言差异对英语笔译的影响及翻译策略随着全球化的深入和交流的扩大,英语笔译的需求不断增加。

然而,英汉语言差异对英语笔译带来了一定的挑战。

本文将从语音、语法、词汇和文化角度探讨英汉语言差异对英语笔译的影响,并提出相应的翻译策略。

一、语音差异英汉语音存在明显的差异,这对英语笔译带来了一定的难度。

例如,“r”音在汉语中并不存在,当汉语口音较重的译者翻译英语时,容易将“r”音省略或发错。

此外,英语中的元音多而且变化多端,而汉语只有五个元音,且不具备元音变化的复杂性,这就要求译者在翻译中根据语言差异进行音译或意译。

翻译策略:1.注意区分英汉语音差异,保证语音表达准确。

2.根据语言差异进行有针对性的音译或意译。

英语和汉语的语法存在很大的不同,译者需要根据句子结构、语序等方面的差异进行翻译。

英语语法灵活多变,汉语语法较为固定,表达方式单一。

因此,有些英语句子在汉语中翻译时需要进行结构调整,以使其符合汉语的语法规则。

1.注意区分英汉语法差异,掌握英语和汉语的语言风格和语法特点。

2.根据语言差异进行必要的结构调整和语言转换。

三、词汇差异英汉语言的词汇差异主要表现在两方面。

一是词汇量的差异,英语单词极其丰富且具有多义性,而汉语单词种类相对较少;二是词汇使用的差异,英语具有更为广泛的使用场合和搭配方式,而汉语则有着更为严格的表达方式。

1.了解英汉语言的词汇差异并保证准确理解文章意思。

2.在翻译中根据上下文和文章意图找到与之相应的翻译词。

四、文化差异英汉语言的文化差异主要表现在词汇、习惯用语、语言表达形式等方面。

由于英语是国际性语言,因此它的表达方式在不同的国家和地区也会有所差异。

因此,在进行英语笔译时,译者需要了解英语使用国的文化背景和语境,避免在翻译中产生不同的文化水平和表达方式。

1.了解英语使用国的文化背景和语境,避免产生文化误解。

2.在翻译中选择与文化背景和语境相符的表达方式。

总之,作为翻译者,我们需要尽可能地了解英汉语言的差异,以便在英语笔译中找到最合适的翻译策略。

英汉语中相同词不同文化内涵之现象由于不同的思维方式、地理环境、历史因素、民族风俗和宗教信仰,中西方民族形成了各具特色的民族文化。

在英汉两种语言中很多词常带有鲜明的民族文化特征,具有不同的褒贬含义。

本文从动物词、植物词、数字词和颜色词对两种语言进行对比,说明在这两种语言中有些词语具有不同的文化内涵,我们只有了解这些不同点才能在交际中避免产生歧义和误解。

一、动物词( animal terms )1. 龙( Dragon):自从中国古代,“龙”就被认为是祖先的化身,是中华民族的象征。

中国人喜欢称自己是“龙的传人”,中国被称为“东方巨龙”。

在汉语中,龙是传说中极具神奇色彩的动物,封建时代用龙作为皇帝的象征,例如“龙颜( the appearance of the emperor )、龙袍(the robe for t he emperor) ”。

另外,龙一般用于吉祥的意思,用龙指才能优秀的人,成语中也多表现此意:望子成龙(long to see one's son become a dragon,that is,to be successful ) ,人中之龙( a famous man,dragon amongmen);给男孩取名时也多用“龙”( dragon )等。

然而西方人对“ dragon ”却没有好感,“dragon ”在西方文化中是邪恶的象征,是一个具有伤害力的,能喷烟吐火,凶猛可怕的长着翅膀的怪物。

所有与“ dragon”有关的词语都带有贬义色彩,在圣经(Bible )中,上帝把撒旦(Satan )称为“ the great dragon”,在英语中,如果把一个woman叫做dragon,意思则是她很凶狠,令人讨厌。

因此龙在西方文化中给人的联想与东方截然相反。

2. 蝙蝠(Bat):中国传统文化中,蝙蝠被认为是好运、财富、幸福的象征,因为汉语里“蝠”与“福”同音。

在中国,蝙蝠和鹿两种动物在一起很受欢迎,因为“蝠鹿”发音和“福禄”相同,表示好运、幸福、财富和地位。

英汉动物词汇的文化内涵差异英汉语中都有大量的动物词汇,文化内涵,有褒义有贬义。

通过对各类动物在英汉语言中字面意义相同,文化内涵相似或相同、不同、空缺以及字面意义不同,文化内涵相似或相同等方面的对比研究,可以发现文化对词汇的影响,揭示中英文化差异,有助于语言学习。

本文以蝙蝠、猫头鹰、牛、熊四词为例,对它们在英汉翻译中字面意义相同、文化内涵差异现象进行对比分析。

一、bat(蝙蝠)汉语中蝙蝠的“蝠”与“福”同音,常出现在年画上。

画五只蝙蝠飞入大门,即五福临门,表示长寿、富贵、康宁、好德和善终;画蝙蝠和鹿一起,代表福禄;画蝙蝠爬在一个圆圆的铜钱上,即福在眼前;红蝙蝠是大吉兆,因为洪福或鸿福。

传说千年的蝙蝠是白色的,吃了它还能长寿。

西方的bat却是一种与魔鬼和黑暗势力有联系的不祥之物,常让人联想到丑陋、凶恶、瞎眼、吸血动物等特征。

这也许是因为吸血蝙蝠的缘故。

凡英文中带有bat 的习语都含有贬义,如as blind as a bat视力差、有眼无珠,as crazy as a bat发疯,have bats in the belfry异想天开,come to bat面临严峻考验等。

许多人还认为bat与巫婆有关,他们相信bat 闯入私宅是死亡的凶兆。

二、owl(猫头鹰)猫头鹰也称夜猫子,专门夜间活动,叫声凄厉,在中国常被看作不祥之兆,如“夜猫子进屋,全家都哭”“夜猫子进宅,好事不来”。

有人甚至迷信地认为看到猫头鹰或听到它的叫声都要倒霉。

而西方人却把owl看作智慧的象征。

在希腊神话里,雅典守护神雅典娜是智慧女神,猫头鹰即是她的化身。

在儿童读物和漫画中,猫头鹰的形象是睿智、公正。

动物间的争端要请猫头鹰来裁决,紧要关头要向猫头鹰请教。

因此,英语中有as wise as an owl (象猫头鹰一样聪明)的习语。

而owlish形容一个人聪明、严肃。

由于猫头鹰夜间活动,owl可喻指常熬夜的人,这点与汉语中的夜猫子相吻合。

英汉习语的文化差异及其翻译中文摘要同一句话,不同的文化背景的人反应有时是不同的,甚至会截然相反。

究其原因是说话双方没有真正了解对方的文化。

因此,完全有必要对中西文化差异进行研究。

习语是各国文化的精髓,反映各国的风俗习惯。

它作为语言的精华承载着丰富的文化信息,充分反映出英汉两种语言的文化差异。

因此,本文从最能体现中西文化差异的习语着手,论述习语在文化上六个方面中所反映的中西文化差异,即生存环境、生活习俗、宗教信仰、历史典故、对客观事物的认识、数字习语的差异。

从总体上看,英汉习语在表现语义和文化特征方面,主要有三种类型,即对应关系、半对应关系和不对应关系。

在翻译时,对应关系的习语可采用直译的方法。

半对应关系和不对应关系的习语应该首先弄清它们的文化内涵和实际意义,再根据上下文的意思灵活处理。

因此,英汉习语的翻译不应只是两种语言的简单转换,更应是文化的交流。

掌握习语的翻译,对于培养语言的领悟力和跨文化的交际能力是十分必要的。

关键词:习语;文化差异;翻译AbstractDifferent people from different cultures may have different understandings of the same sentence because they are ignorant of target cultures. It is necessary for us to study the cultural differences in some fields between China and Western countries. Idioms, which reflect customs, are the essence of culture in every country. Idiomatic phrases, the essence of languages, are loaded with rich cultural information and serve as a mirror of cultural differences between Chinese and English. Therefore, in this paper, the author will discuss the idioms reflecting the differences of Chinese and English in six levels: living environment, custom, religion, allusion, the acknowledge of objective thing. When expressing linguistic meanings and cultural features, there are mainly three types of idioms: correspondent, semi-correspondent and non-correspondent. For the correspondent idioms, we can translate them word for word into the target language .But for the semi-correspondent and non-correspondent idioms, it’s better to make sure first of their cultural connotat ions and practical meanings, and then translate them appropriately according to the context. Therefore, translation of idiomatic phrases is more cultural communication than simple translation of these two languages. The mastery of the technique for translating idiomatic phrases is a must to the cultivation of linguistic comprehension and intercultural competence.Key words: idioms; cultural differences; translation语言承载着丰富的文化内涵,而作为语言精华的习语更是如此。

英汉谚语的文化差异及翻译一、英汉谚语中所反映的文化差异1起源差异首先,英汉谚语都受到宗教思想的影响,但同中又有异。

英谚受基督教的影响,反映了基督教的伦理道德和行为规范,如:No respecter of persons.(一视同仁);Man propose,God disposes.(谋事在人,成事在天)等,而汉谚则受到“儒”、“释”、“道”三教的影响。

其次,英汉谚语的起源差别还是很大的。

英谚中有大量出自典章及名人的作品中那些脍炙人口的词句,如:Never say die.(永远不要说”死定了”)出自英国小说狄更斯的《匹克威克外传》;而汉语文史学家们则认为汉谚相当一部分出自社会生活和生产实践,如:“远亲不如近邻”是对日常生活经验的总结。

2生存环境的差异谚语的产生与人们的劳动和生活密切相关。

英国是一个岛国,历史上航海业曾一度领先世界;而汉民族在亚洲大陆生活繁衍,人们的生活离不开土地。

3习俗差异汉谚语差异是多方面的,最典型的莫过于在对狗这种动物的态度上。

狗在汉语中是一种卑微的动物。

汉语中与狗有关的谚语大都含有贬意:“狐朋狗党”、“狗急跳墙”、“狼心狗肺”、“狗腿子”等,尽管近些年来养庞物狗的人数大大增加,狗的“地位”似乎有所改变,但狗的贬义形象却深深地留在汉语言文化中。

而在西方英语国家,狗被认为是人类最忠诚的朋友。

英语中有关狗的谚语除了一部分因受其他语言的影响而含有贬义外,大部分都没有贬义。

在英语习语中,常以狗的形象来比喻人的行为。

如:Every dog has his day.(人皆有出头日);Love me, love my dog.(爱屋及乌)等。

learnmewtricks(老人学不了新东西)等等。

形容人“病得厉害”用sickasadog,“累极了”是dog-tired。

与此相反,中国人十分喜爱猫,用“馋猫”比喻人贪嘴,常有亲呢的成份,而在西方文化中,“猫”被用来比喻“包藏祸心的女人”。

4宗教信仰方面与宗教信仰有关的谚语也大量地出在在英汉语言中。

英汉语言翻译的比较英汉语言翻译的比较导语:翻译涉及到两种语言的转换,涉及到两种语言在表达某一文本的同一个内容时的各种表达方式。

这些表达方式,有的是相似的,有的是有差别的。

下面本文将从词汇、句子结构、篇章及文化四个方面对英汉两种语言差异进行对比分析。

一、英汉词汇对比与翻译英国翻译理论家Newmark曾说:“文本翻译的大多数工作都是在词汇层面上完成的”。

许多学习者在翻译时逐字逐句地把汉语翻译成对应的英语,从而导致“中国式英语”现象的频繁发生,其根本原因是受到了汉语的干扰。

英汉词汇可以从以下几个角度进行对比:(一)词义比较1.词的多义性英语词义比较灵活,词的涵义范围比较广,词义对上下文的依赖性较大,而汉语词义比较严谨,凝滞,词的含义范围比较窄,词的意义比起英语词义对上下文的依赖性比较少。

英语一向被认为是一种适应性、可塑性较强的语言。

Eric Partridge: Words do not have meanings; people have meanings for words.(词本无义,义随人意。

)英语词义灵活,突出地表现为一词多义。

例如:“story”这个词,汉语的词义是“故事”,但在英语中,在不同的上下文中却有不同的词义。

如:2.抽象与具体英语表达中常使用抽象名词,这类名次涵义抽象笼统,往往给人以一种“虚、暗、曲、隐”的感觉。

而汉语用语倾向于具体,常常以实的形式表达虚的概念,以具体的形象表达抽象的.内容,并给人以一种“实、明、直、显”的感觉。

3.静态与动态英语常用静态词汇,具体体现在较多的适用名词和形容词。

而汉语则多使用动态词汇。

如:He is a good eater and a good sleeper.他能吃又能睡。

4.构词法(1)英语主要构词法有派生、转化和合成三种,汉语主要有派生、转化、合成、重叠四种。

(2)英语派生可用于名词、动词、形容词等,汉语派生只用于名词。

(3)重叠是汉语主要构词法之一,英语则无重叠法。

英汉文化负载词的文化差异及翻译策略翻译作为一种语际间的交际,既是一种语言的转换过程,也是的移植过程,下面是小编搜集整理的一篇探究英汉文化负载词的文化差异的,供大家阅读查看。

一、引言语言是文化的组成部分,是文化的载体。

不同的文化在历史背景、社会习俗、思维方式等方面的差异亦在各自的语言中打下了烙印。

作为构筑语言的基本单位,词汇可以窥探一个民族的文化。

文化负载词就是其中的典型代表。

文化负载词指的是语言词汇系统中客观直接反映该民族独有文化的一类词汇,它是文化差异在词汇层面的反映。

不同文化世界的人们有着不同的对现实世界的观察方式,因而也就使得自己的语言在形成发展过程中表现出独特的风貌和民族特性,文化负载词就是这一特定文化现象的具体体现。

二、文化差异与文化负载词(一)地域环境和生活习俗的差异语言首先是对其所处客观世界的直观反映。

人们生活在什么样的环境里,就会产生相应的反映客观世界的语言。

英国四面环海,航海和捕捞曾在其国民经济生活中占有重要地位,因此词汇中的许多词语与水产有关系,有大量关于海洋、船只、鱼、水的词汇,如anoddfish(怪人),Neveroffertoteachfishtoswim(不要班门弄斧),tospendmoneylikewater(挥金如土)等。

中国地处亚洲大陆,以农业经济为主,农业文化极其深厚,这充分体现在语言中,如“瓜熟蒂落”、“水到渠成”、“挥金如土”、“气壮如牛”等。

(二)历史发展的差异历史的发展会给语言留下深刻的历史烙印。

历史发展到一定阶段,一些标志着某一历史阶段的词汇常会出现,比如中国近代史上的“文化大革命”、“大字报”、“红卫兵”、“走资派”、“臭老九”等,这些词汇在中几乎找不到与之对应的词汇。

此外,中西方语言中的词汇深受其作品、文学典故的影响,都很难在对方文化中找到与之对应的词,比如一些源自中国古代传说、小说而至今还在使用的“龙王”、“虾兵蟹将”、“马后炮”、“空城计”等。

英汉词汇的文化差异及翻译

作者:徐洁

来源:《新一代》2011年第03期

摘要:文化差异是造成翻译困难的重要原因,而词汇作为构成语言的最小单位,它所表

现出来的文化差异对翻译的成功有着重要影响。

本文从词汇的指称意义和语用意义来探讨英汉文化的差异以及如何采取灵活的翻译手法,尽可能减少文化亏损,全面传达词汇的文化含义。

关键词:词汇;文化差异;指称意义;语用意义

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1003-2851(2011)03-0185-02

翻译是译者对所认识的事物的再认识和再表达,这种再认识和再表达常常是从不同的角度,按照译语民族的习惯方式进行的,所以说翻译不仅仅是语言的转换过程,同时也是文化的移植过程,文化的差异必定造成翻译的困难。

王佐良先生曾经说过:“翻译的最大困难就是两

种文化的不同。

”(1989)因此,解决好翻译中的文化差异问题是保证译作成功的关键。

本文拟从词汇的指称意义和语用意义来看英汉文化的差异及差异在翻译中的补偿。

一、英汉词汇层上的跨文化差异

(一)指称意义上的文化差异

词的指称意义即语言交际中所表达出来的词语的最基本的意义,也就是词的确切和字面的意思。

由于客观事物本身的差异和人们在对客观事物做出反映和概括时,始终都受到本民族文化的影响,这种反映或概括就在不同的语言上表现出差异。

1.原语中的指称对象在译语文化中不存在或不常见。

英语中的一些词汇,如hot dog,hippy,fairplay,等都是汉语文化中没有的词汇,而汉语中的“天干”、“地支”、“楷书”、“赤脚医生”等也无法在英语中找到对应的词。

(刘川,段跃萍,1998)

2.原语文化在概念上加以明确区分的实体,译语文化不加区分;或反之。

一种语言用单个词语明确标记的东西,另一种语言却可能兜圈子才能表述。

文化重点(cultural load)直接影响着语言词汇的多寡,特化程度和分化程度。

亲属称谓是语言反映文化的一个突出例证。

例如,在英语中的brother是“兄”或“弟”,sister是“姐”或“妹”,汉语中没有一个字与brother或sister完全相等。

在我们的文化中严格区别

“兄”与“弟”,“姐”与“妹”,因为中国人看重“长幼有序”,“兄”和“弟”,“姐”和“妹”所处的家庭地位和所承担的家庭责任感都是不一样的。

(柯平,1998)

3.由于注意或认知重点不同,原语和译语中同一个所指对象可能由字面意义不同的词语加以指称。

英汉两个民族在观察与思考上是存在着差异的。

面对同一物体,经过思维所得的概念也有出入。

如汉语中的“红糖”所对应的英语是brown sugar,“黄糖”对应的是light brown sugar。

英语的brown bread是“黑面包”,不是“棕色面包”。

汉语就茶水颜色而言,说“红茶”,英语则就茶叶颜色而言,说black tea。

(柯平,1998)

(二)语用意义上的文化差异

同指称意义相比,语用意义具有更强的文化特异性。

语用意义是指词的隐含意思,即词的情感和联想意义,它更能体现该民族所特有的民族文化和思维方式。

同文化差异有关的语用意义差异有以下几种情形:

1.有着语用意义的指称对象本身不为译语文化所熟悉,因而语用意义也令人费解

《语言和文化》(邓炎昌,刘润清,1989)一书里有一个生动的例子,一个中国人形容游泳池里人太多,水太脏,说“简直象芝麻酱煮饺子”,外国人既没有吃过芝麻酱,也没见过饺子,就丝毫不觉得这个比喻幽默。

西方人形容人多拥挤,说的是“It was packed like sardines”(塞得象沙丁鱼罐头),而没有见过沙丁鱼罐头的中国人也不一定能欣赏其妙处。

2.原语词语和译语词语的指称意义相同,但一个有语用意义,另一个没有

如英文的propaganda 常含有“撒谎,欺骗”等文化含义,而“宣传”则没有此义。

反过来,中国古代文人多寄情山水花草,他们的作品中出现的植物许多都有象征意义,如梅花代表不畏苦寒,松竹代表高洁,它们都代表着中国的民族精神和价值观念,它们所折射出的象征意义和联想意义往往无法在翻译中原封不动地保留下来。

3.原语和译语词语的指称意义相同,但语用意义不同

这种类型的语义不对应,主要是由观念系统,特别是认知和思维习惯上的差异造成的。

如“自由主义”在汉文化中有强烈的贬义色彩,而其对应词“liberalism”在英美文化中却有明显的褒义。

再以“夏”和summer为例,这两个词的指称相同,都指一年四季中的一季,但他们的语用意义是不一样的。

汉语“夏”常给人酷热炎炎的感觉,因此有“夏日可畏”的说法;而在英国,由于它所处的地域位置与中国不同,summer是最温馨怡人的季节,温暖如“春”而不炎热,因而

在诗歌中常具有“温和,美好”等意义,比如把爱人比作summer’s day,把青春比作 summer morn,summer brave等。

二、文化差异的翻译

不同的文化环境赋予词汇的文化意义可以相同或相近,但更多的是差异,如何克服表面的不可译性(J.C.Catford,1965),找出可译的方法来,成了翻译工作者的任务。

在这里我们可以借鉴一下著名翻译理论家奈达(Nida)的翻译观,奈达提出了转换生成翻译法,即强调将语言中的核心的东西译出来,即翻译的核心不是要翻译特定的文化特征,而是要将该特定文化特征所蕴涵的意义尽量用译文语言翻译出来。

根据这一观点,我们在翻译时不应该拘泥于直译或意译或其他某一种翻译方法,而是应该灵活地采用各种翻译方法,在保证最突出,最重要的意义优先传译的前提下,尽量全面的传达词汇的文化含义。

以下是一些可采用的减少文化亏损的翻译手段:

1.音译加注法

在翻译文化性强的术语,人名,地名时,因内容不能割舍,常不得不采取此方法。

比如说“清明”一词是中国所特有的,很难用对应的英语进行翻译,这时可选用音译,将其翻成“Chingming”,然后再加个注解:

Chingming:a traditional Chinese holiday to commemorate the dead observed in late spring.

2.直译法

直译能反映出语言所代表的文化特征,因此有利于英汉文化的交流,并能丰富译文语言的表达力。

如:

1)an eye for an eye, a tooth for a tooth——以眼还眼,以牙还牙

2)hot dog——热狗

3)丢脸—— lose face

4)火上浇油——to pull oil on the flame

3.代换法

代换法指在保留原文交际意义的基础上,用译文中某个指称意义不同,但语用意义相近的词换原文词的方法。

如:

1)to laugh off one’s head——笑掉牙齿

2)eat like a horse——饭量大如牛

3)Carry coals to Newcastle——贩卖陈皮到广州

4.增词法

在直译不能使读者理解译文时,为了保留原文的文化特色,可在直译的基础上增加适当的解释性的词。

(张培峰,1998)如:

1)The staff member folded like an accordion.

这个工作人员就象合拢起来的手风琴——不吭气了。

2)得陇望蜀

covet Sichuan after capturing Gansu——have insatiable desires or ambitions

5.意译法

一些文化意味很浓的词,直译不可能准确传达文化意义,更换之容易将译文文化强加到原文中去,增词太多又无异于解说,这时可用意译法。

如:

1)When my ship comes——当我有钱的时候

2)take a French leave——不辞而别

不到黄河心不死——refuse to give up until all hope is gone

从以上的一些例子我们可以看出,译文中补偿的手段是多种多样的,归纳起来便是“变通”二字。

是否可以变通,如何变通,其实无一定之规,对于这类词处理的好与不好常取决于译者的水平与经验。

多琢磨,多借鉴名家的译作对提高翻译水平应该大有益处。

参考文献

[1]母燕芳.英汉词汇联想意义的文化差异[M].国防工业出版社,2010

[2]邓炎昌,刘润清.语言和文化[M].外语教学与研究出版社,1989

[3]刘川,段跃萍.跨文化差异与词汇翻译,翻译译丛[M].上海外语教育出版社,1998

[4]张培峰.文化差异与习语翻译.翻译译丛[M].上海外语教育出版社,1998

[5]柯平.文化差异和语义的非对应.国俗语义研究[M].上海外语教育出版社,1998

[6]奈达.外国翻译理论评介文集[M].中国对外翻译出版公司,1983

[7]王佐良.翻译:思考和试卷》外语教育与研究出版社,1989。