城市化进程中失地农民生活方式变迁调查研究

- 格式:pdf

- 大小:275.59 KB

- 文档页数:3

关于失地农民生活状况的调研报告近年来,随着城乡发展的不断加速,许多地区都出现了失地农民的现象,他们在城市化建设过程中失去了自己的耕地和居住的地方,生活状况十分困难,这是一个十分重要的社会现象。

本文将对失地农民的生活状况进行调研,并提出一些解决措施,以改善他们的生活。

一、调查方法我们选择了一些失地农民居住的村庄,在逐户调查的基础上,了解他们的生活状况,包括居住条件、职业情况、收入来源、教育和医疗等方面的情况。

我们还根据调查结果进行了数据整理和分析。

二、失地农民的生活状况1、居住条件在调查的村庄中,我们发现失地农民的居住条件普遍比较差,绝大部分的失地农民都没有自己的住房,只能住在租来的房子里或者口袋房子中,一些人压根没有固定的居住地,在路边铺卡板房,甚至有些人睡在拦路桥底下,既没有安全保障,也没有卫生条件。

2、职业情况失地农民的职业情况多种多样,有的在城市中打零工挣钱,有的在农村务农,有的在家养殖或兜售生活用品。

但多数失地农民依赖于低端劳动力,收入偏低,难以满足日常生活的开销。

3、收入来源失地农民的收入来源主要包括劳务报酬、养殖收入、捡破烂收入等。

但全年收入都较低,加之个人技能弱、工作机会少,配合当前的经济快速发展,部分失地农民感到迷茫和挣扎。

4、教育和医疗在失地农民中,部分家庭经济困难,无法为子女提供良好的教育和医疗,并存在一些义务教育问题。

当他们的孩子填报高中、大学的时候,缺乏家庭财力,不能进入高等学府,这进一步削弱了他们的生存权益。

三、改善失地农民的生活状况1、完善政策法规政府应当完善相关的失地农民的保障政策,制定出本地区的赔偿方案,使农民在失去土地时能够得到相应的补偿和安置。

2、创造就业机会补贴政策对于失地农民是极为必要的,但使用一次性资金解决问题并不现实,政府还需要努力让失地农民有长久的收入来源,鼓励企业联与农民合作,提供更多的内部员工岗位。

3、注重教育政府应该实行更加全面的义务教育,保障每一个儿童获得平等而优质的教育。

保障失地农民基本生活的治理策略研究随着城市化进程的加快,大量农民失去土地,成为失地农民。

失地农民的基本生活保障问题成为了一个亟待解决的社会问题。

本文将围绕失地农民的基本生活保障问题,探讨相关的治理策略。

一、问题的严重性失地农民是指在农村土地被征用后,失去土地耕作权的农民。

根据相关数据统计,目前我国失地农民的数量已经超过4000万人,并且这个数字还在不断增加。

失地农民失去了土地这个最基本的生产资料,生活来源中断,基本生活保障问题日益突出。

失地农民的基本生活保障问题不仅影响农民个人的生活,也会对社会稳定产生不良影响。

二、治理策略1.完善征地补偿制度征地补偿制度是保障失地农民基本生活的关键。

应该根据被征用土地的市场价值,给予农民合理的补偿。

还应该建立失地农民的社会保障制度,为失地农民提供基本的生活保障。

2.加强就业培训失地农民失去了土地,但是他们的劳动力仍然是有价值的。

政府应该加强对失地农民的就业培训,帮助他们掌握一定的技能,增加就业机会,提高收入水平。

3.建立社会保障体系失地农民失去了土地,也就失去了最基本的生活保障。

政府应该建立健全的社会保障体系,为失地农民提供基本的生活保障。

比如,可以建立失地农民养老保险制度,医疗保险制度等。

4.发展农村经济发展农村经济是保障失地农民基本生活的根本。

政府应该加大对农村经济的支持力度,鼓励农民发展多种经营,增加收入来源。

5.加强社区建设保障失地农民基本生活是一个长期而艰巨的任务,需要政府和社会各界的共同努力。

只有通过完善征地补偿制度,加强就业培训,建立社会保障体系,发展农村经济,加强社区建设等多方面的努力,才能够真正解决失地农民的基本生活保障问题,实现社会的和谐稳定。

在探讨失地农民基本生活保障问题时,我们必须意识到,这不仅仅是农民自身的问题,更是全社会共同面临挑战。

失地农民的困境,折射出我国在土地征用、社会保障、就业指导等多方面尚需不断完善和改进的地方。

完善征地补偿制度,意味着要确保失地农民在失去土地的同时,能够得到合理的经济补偿和社会保障。

关注失地农民促进和谐发展对我市城镇化过程中失地农民现状的调查近年来,随着我市城镇化进程的不断加快,大量农村集体土地被征用,一个新的社会群体¾¾失地农民数量也随之迅速扩大。

一部分失地农民失去长期赖以生存的土地后,没有保障,没有依靠,徘徊在城市的边缘,成为种田无地、就业无岗、低保无份的“三无农民”。

为全面了解我市失地农民生活现状,探索建立和完善失地农民权益保障的长效机制,近期,我们对全市征地较多的乡镇进行了专项调查。

一、调查的基本情况本次调查主要采取重点调查的方式。

对全市8个区县(市)部分失地农户就22个方面的问题进行了走访和问卷调查,共发放调查问卷410份,回收有效调查问卷395份。

调查的395户失地农民中,失去土地2年以内的占被调查户的17.6%,2-3年的占15.4%,3-5年的占28.9%,5-8年的占9%,8年以上的占29.1%。

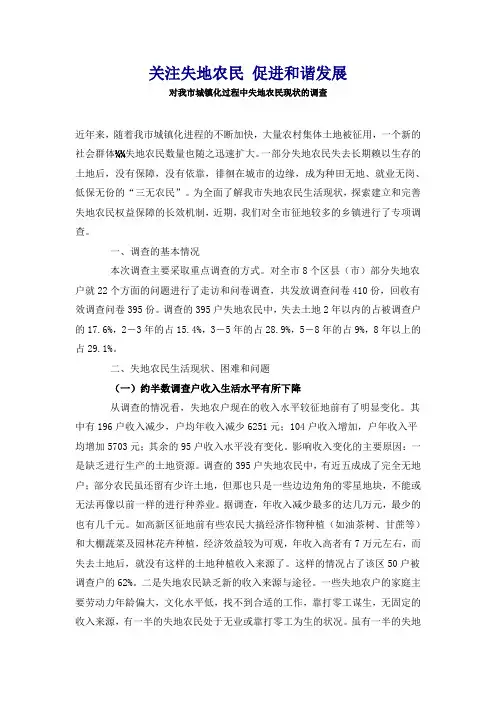

二、失地农民生活现状、困难和问题(一)约半数调查户收入生活水平有所下降从调查的情况看,失地农户现在的收入水平较征地前有了明显变化。

其中有196户收入减少,户均年收入减少6251元;104户收入增加,户年收入平均增加5703元;其余的95户收入水平没有变化。

影响收入变化的主要原因:一是缺乏进行生产的土地资源。

调查的395户失地农民中,有近五成成了完全无地户;部分农民虽还留有少许土地,但那也只是一些边边角角的零星地块,不能或无法再像以前一样的进行种养业。

据调查,年收入减少最多的达几万元,最少的也有几千元。

如高新区征地前有些农民大搞经济作物种植(如油茶树、甘蔗等)和大棚蔬菜及园林花卉种植,经济效益较为可观,年收入高者有7万元左右,而失去土地后,就没有这样的土地种植收入来源了。

这样的情况占了该区50户被调查户的62%。

二是失地农民缺乏新的收入来源与途径。

一些失地农户的家庭主要劳动力年龄偏大,文化水平低,找不到合适的工作,靠打零工谋生,无固定的收入来源,有一半的失地农民处于无业或靠打零工为生的状况。

关于失地农民现状调研报告一、引言失地农民是指因政府征收土地以及城市化进程而失去自己的农村土地的农民。

随着城市化的快速推进,失地农民的问题日益凸显,对于实现社会稳定和经济持续发展至关重要。

为了解失地农民的现状及问题,我们进行了一次小范围的调研。

二、调研方法我们采用问卷调查的方式,共收集了200份有效问卷。

问卷内容包括个人信息、土地流转情况、生活状况、就业情况以及政府政策支持等。

三、调研结果分析1.土地流转情况调查显示,大多数失地农民的土地并未被政府更好利用,只有少部分的土地被发展成新农村、工业园区等。

其中,超过70%的农民表示自己的土地被转让给了开发商或者企业,但收到的补偿金不足以支撑他们的生计。

2.生活状况被调查农民中的90%表示他们的生活水平下降了。

他们失去土地后,许多人面临着生存困境,家庭经济压力加大。

此外,失地农民也面临着住房、教育、医疗等问题。

调查显示,70%的失地农民住房条件较差,60%的农民认为他们的子女教育受到了影响,40%的农民无法享受到合适的医疗服务。

3.就业情况在失土后,为了维持生计,大部分农民选择到城市打工,但他们的就业机会有限。

调查显示,70%的失地农民在城市从事的是低工资、体力劳动的工作。

而且,由于缺乏相关技能和教育背景,很多农民的职业发展受到限制。

4.政府政策支持大部分调查对象表示政府对失地农民的政策支持力度不足。

尽管有政策规定应该给予失地农民合理的补偿,但很多农民表示并未得到足够的补偿,甚至还面临着相关官员的腐败行为。

四、讨论与建议失地农民问题的解决需要政府、农民和社会各方共同努力。

以下是我们的建议:1.加大政府对失地农民的政策支持力度。

政府应当加强对土地征收和补偿政策的监管,确保农民得到公平合理的补偿。

2.提供职业技能培训和教育机会。

政府可以设立专门的培训中心和补贴计划,帮助失地农民提升技能,增加就业机会。

3.加强社会保障体系建设。

政府应建立覆盖失地农民的医疗保险、养老保险和失业保险等社会保障制度,解决失地农民的基本生活问题。

城市规划进程中失地农民就业研究研究背景在社会现代化的发展过程中,在我国城市化改革的不断推行过程中,尤其是在快速工业化、城市化过程中,对于满足工业化的需求大量集体土地的征用越来越频繁,农民的农业土地转化为非农业用地是不可避免的,这一过程虽然是每一个国家都会经历的也是城市发展过程中的必然,但是由于我国是个农业大国,农民数量的庞大,因此这一过程中所产生的问题也众多。

随着我国城市化进程的加快以及工业园区的新建,近年来产生了许多失地农民。

所谓失地农民是随着程式化进程所诞生的新名词,指那些失去了土地但是却又无法在城市中找到工作的农民,是游离于城市与农村之间的群体。

从国外发达国家程式化发展过程而言,失地农民的产生是城市化进程中的正常现象,目前随着我国程式化进程的加快以及对农村改革的不断提速也使得失地农民数量急剧增加。

自上世纪90年代以来,由于工业化、城市化过程中大量农用土地转为非农用地,全国每年至少有300万农民成为失地农民。

截止至2009年,我够目前累计的失地农民已经高达4000万—5000万,已成为很庞大的社会群体,其中完全失去土地、没有工作的农民至少在1000万人以上,占失地农民的20%。

尽管有些地区经济发展很快,农民失地后得到的补偿也比较高,但有关调查显示,我国有将近半数的失地农民处于失业或者是待业状态,他们对于城市生活的适应远没有我们想象中的那么容易活那么快。

虽然近年来地方以及中央政府会给予失地农民一定的补偿作为从他们这里收取土地的补助,但是即便是在一个经济很发达的省份,对于失地农民的补偿一再提高,以海南对失地农民的补偿措施而言,以前三年土地收入的总值核定的地价3万多元每亩与现在的规定的青苗补偿款,但是这些补偿款仅相当于城镇居民一年的收入,并且随着地价的一再升值以及我国城镇居民收入水平的不断上升,微薄的补偿对于农民而言可谓是杯水车薪,农民一旦失去土地,其生计变成了大问题。

由于我国二元经济社会结构的现状以及法律法规不完善等原因,农民失去土地的同时也失去了附着于土地的一系列权益,而其他形式的社会保障还处于探索阶段,失地农民的生活、就业、养老、医疗等一系列问题亟须解决。

失地农民现状调研报告一、引言当前,我国正面临着城乡发展不平衡的问题,大量农民被迫失去耕地,转而进入城市从事低技能劳动,这些失地农民面临着许多困境和挑战。

本报告旨在对失地农民的现状进行调研分析,进一步了解其遭遇的困境和问题,并提出相应的政策建议。

二、失地农民的定义与现状失地农民是指因城市化过程中,由于政府征地或者农村经营方式转变,导致农民失去耕地并丧失土地使用权的群体。

随着城市化的推进,失地农民人数不断增加,根据公开数据,截至2023年,已有数千万农民被迫失地。

三、影响因素分析失地农民的现状受多种因素影响,主要包括:1. 土地征收政策:虽然土地征收是确保城市建设和农田流转的必要手段,但在实施过程中存在许多问题,如低补偿、不公平分配等,导致失地农民丧失土地后难以保障生计。

2. 就业机会不足:失地农民进入城市后,由于缺乏技能和教育背景,只能从事低技能、低收入的工作,就业机会和收入水平相对较低。

3. 社会保障不完善:失地农民失去耕地后,丧失了农村集体经济组织提供的社会保障,而城市社会保障体系对他们的覆盖率有限,无法满足其基本生活需求。

四、失地农民生活困境失地农民面临多重生活困境,主要包括:1. 经济困难:失地农民的收入主要依赖于临时工作,因此不稳定且收入较低,很难维持基本生活水平,甚至影响子女的教育和医疗条件。

2. 住房问题:失地农民在城市中常常生活在简陋、拥挤的条件下,住房问题成为了他们最为突出的困难之一。

3. 子女教育难题:由于经济困难,失地农民很难给孩子提供良好的教育资源,这将给他们的子女未来的发展带来很大的影响。

4. 社会融入问题:失地农民作为外来人口,面临着社会融入的问题,他们往往受到歧视和排斥,缺乏社会支持和关爱。

五、政府应采取的措施为了改善失地农民的现状,政府应采取以下措施:1. 改革土地征收政策:完善土地征收程序和补偿机制,确保失地农民得到合理的补偿,并提供就业培训和转型支持,帮助他们重新就业和生活。

关于失地农民生活情况调研报告失地农民是指因为国家建设项目需要,被征用土地并丧失了耕种土地的农民。

他们是城市化进程中的受益者之一,但同时也是失去了生计和生活保障的群体。

为了了解失地农民的生活情况和问题,本调研报告将对失地农民的生活状况进行调查和分析。

一、调查方法我们选取了北京市县的失地农民作为调查对象。

通过问卷调查和面对面访谈的方式,收集了关于他们的基本信息、生活状况以及存在的问题。

二、调查结果及分析1.失地农民的基本信息调查结果显示,调查对象的平均年龄为45岁,男性占比70%,女性占比30%。

大部分被调查者没有受过高等教育,只有小部分接受过初中以上的教育。

2.失地农民的生活状况(1)收入情况(2)居住条件大部分失地农民居住在简陋的房屋中,生活环境较差。

他们缺乏基本的生活设施,如电力、自来水等。

由于经济困难,他们无法改善居住条件。

(3)社会保障失地农民普遍面临社会保障问题。

由于没有稳定的工作和低收入,他们无法享受到养老、医疗等社会保障待遇。

这使得他们的生活更加困难和不稳定。

3.失地农民存在的问题调查结果显示,失地农民存在以下问题:(1)就业问题由于缺乏技能和受教育程度较低,失地农民在城市就业市场中面临很大的竞争压力。

他们往往只能从事体力劳动,工资相对较低,且工作稳定性较差。

(2)教育问题失地农民子女的教育问题备受关注。

调查结果显示,大部分失地农民子女无法接受正规的教育,教育资源不足成为制约他们发展的一大难题。

(3)社会融入问题由于文化背景和生活经历的差异,失地农民在城市中往往面临着社会融入的困难。

他们遭受歧视和排斥,社会地位低下。

三、对策建议针对上述问题,我们提出以下对策建议:(1)就业转型政府应该加大对失地农民的培训力度,提供职业技能培训和就业补助,帮助他们提高就业竞争力。

(2)教育资源配置政府应该加强对农村教育的投入,提高农村教育资源的配置,确保每个失地农民子女都能接受到正规的教育。

(3)社会保障政府应该完善社会保障体系,确保失地农民能够享受到基本的社会保障待遇,如养老保险、医疗保险等。

《城镇化进程中失地农民利益诉求问题研究》篇一一、引言随着中国城镇化的快速推进,农村土地的征用和城市化建设使得大量农民失去了他们的土地。

这一过程中,失地农民的利益诉求问题逐渐凸显,引起了社会各界的广泛关注。

本文旨在研究城镇化进程中失地农民的利益诉求问题,分析其产生的原因、现状及影响,并提出相应的解决策略。

二、失地农民利益诉求的现状及原因1. 现状在城镇化进程中,失地农民的利益诉求主要表现在以下几个方面:一是土地补偿问题,二是就业安置问题,三是社会保障问题,四是心理适应问题等。

由于土地的征用和城市化建设,农民失去了他们赖以生存的土地和稳定的收入来源,导致生活水平下降,心理压力增大。

2. 原因失地农民利益诉求问题的产生,主要有以下几个方面的原因:一是政策执行不到位,二是补偿机制不健全,三是就业安置困难,四是社会保障体系不完善等。

此外,农民的观念转变和心理适应也是一个重要因素。

三、失地农民利益诉求的影响失地农民的利益诉求问题对社会发展产生了深远的影响。

首先,影响了农民的生活质量和幸福感;其次,可能导致社会不稳定因素增加;最后,也可能影响城镇化的健康发展。

因此,解决失地农民的利益诉求问题具有重要的现实意义和紧迫性。

四、解决失地农民利益诉求问题的策略1. 完善土地补偿机制政府应制定更加合理的土地补偿政策,确保农民得到公正、合理的补偿。

同时,应加强对土地补偿政策的宣传和执行力度,确保政策落到实处。

2. 加大就业安置力度政府应加大对失地农民的就业安置力度,通过开展职业技能培训、扶持创业等方式,帮助农民实现再就业。

同时,应积极引导企业吸纳失地农民就业。

3. 完善社会保障体系政府应完善社会保障体系,为失地农民提供基本的生活保障。

包括养老保险、医疗保险、失业保险等,确保农民在失去土地后仍能享受到基本的社会保障。

4. 加强心理援助和适应指导政府应加强对失地农民的心理援助和适应指导,帮助他们适应城市化生活,缓解心理压力。

DOI :10.16675/14-1065/f.2019.07.023农村城镇化进程中失地女性农民生存状况调查分析及建议□张济舟,谢守红摘要:随着城镇化建设快速推进,农村失地妇女不断增多,再就业状况不容乐观。

通过对杨陵区调查发现,失去耕地后女性农民的生存环境得到很大程度的改善,生活舒适感明显提升,但再就业率偏低,经济收入和生活支出较之以前呈负增长,生存危机感加重,在向市民化转变的过程中,社会融入性较差。

关键词:农村城镇化;失地妇女;再就业文章编号:1004-7026(2019)07-0043-02中国图书分类号:F83!!!!!!!!文献标志码:A(西北农林科技大学经济管理学院陕西咸阳712100)———以陕西省杨陵区8个失地村为例1数据来源本次调查采用问卷调查法,深入咸阳市杨陵区淡家堡村、杜家坡村、穆家寨村、五星村、徐西湾村、杨村乡的刘黄村、上代村和下代村进行调研。

考虑到数据的普遍代表性,在所选8个村中随机抽取样本,共发放调查问卷403份,收回402份,有效问卷399份,有效率99%。

2结果分析2.111生活环境通过调查了解到,8个失地村中6个村已完成拆迁安置,这6个村的村民都已入住新社区。

从新社区的外部环境和功能观察,新社区建设基本具备城乡一体、生态宜居的城镇化特征。

社区道路全部水泥化,村民全部住进了新楼房,人均住房面积60%m 2,社区绿化面积达到了40%,社区有诊所、文化娱乐室、健身器械等。

社区里有公共卫生间,道路两边每隔几十米就有一处垃圾箱,有专人打扫卫生。

所有村民都用上了天然气和自来水,卫生间都安装坐便器,冬天有集中供热,家家户户都对房子进行了装修,多数家庭安装了空调。

受访对象对新社区的生活环境满意度达到77%。

2.211劳动就业通过分析问卷,失地女性农民中,20~30岁年龄段的就业率为88.91%,文化程度以高中为主;30~40岁年龄段的就业率为83.93%,文化程度以初中为主;40~50岁年龄段的就业率为48%,文化程度较低;50~60岁年龄段的就业率为33%,平均文化程度最低。

湖南城镇化过程中失地农民现状调查报告城镇化是人类社会发展的必然趋势,也是一个国家实现现代化的必由之路。

城镇化的必备条件是将农用土地变为城镇建设用地,这就必然使部分农民失去赖以生存的土地,农民失去土地后所面临的生存和发展问题也随着城镇化的推进而凸显。

为全面了解湖南省城镇化失地农民生活现状,探索建立和完善失地农民权益保障的长效机制,今年5月4日至6月30日,我们组织实施了专项调查。

一、被调查失地农民的基本情况本次调查主要采取典型调查的方式。

调查对象为城镇化过程中失去土地的农村住户。

抽取了长沙、益阳、郴州、永州、怀化5个市33个区县1460户调查户,就22个方面的问题进行了走访和问卷调查。

(一)农民失地基本情况:调查显示,抽取的1460户农村住户共失地3056.2亩,户均失地2.1亩。

失去土地半年以内的占比2.6%,半年至一年的占比9.2%,一年至两年的占比8.6%,两年至三年的占比12.4%,三年至五年以上的占比24.7%,五年至八年的占比15.9%,八年以上的占比26.6%。

(二)失地获得的补偿情况:1460户失地农民家庭中,78.7%的家庭获得政府的货币补偿,13.3%的家庭获得政府提供的住房,6.5%的家庭获得以地换地的补偿,1.5%的家庭没有获得补偿。

(三)家庭收入情况:1460户失地农民家庭在失地前后家庭收入比较中,有501户收入增加,占34.3%,540户收入有所下降,占37%,419户收入没有太多的变化,占28.7%。

(四)就业情况:失地以后,从事生产、运输工作的占10%,从事商业、服务业工作的占10%;从事个体经营工作的占17%;从事其他行业工作的占32.1%;没有固定职业的占30.9%。

已经就业的农民,10%通过政府、社区介绍就业,5.6%通过亲戚、朋友介绍就业,68.4%通过自己寻找就业,16%通过其他方式就业。

(五)社会保障情况:三项主要保险(养老、医疗、失业)中,仅有医疗保险加入率较高。