中西方文明比较概论-中西比较文化导论

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

第四讲语言文字与中西文化1、语言是文化形成的根底语言的词汇和规则一旦形成系统,就以其独特的象征作用建立起第二信号系统。

不断将感觉、信号、物象情境等转化成语言,同时又能将语言在观念中复原成他们所代表的具体事物。

因而人类就有了暂时离开感觉所及的具体事物具体情境,具体实践而进行思维和想象的能力了,就可以用语言来指称一切抽象和具体的各种概念与事物来展开互动了。

2、文字的产生树立起文明文化开展的一个界碑文字是人类用来记录语言进行交际的符号系统它既记录了语言,有突破了语言在空间与时间上的局限,增进了语言的抽象化程度与思维表达形式的能力,推动了一个民族由具象思维向抽象思维的转化。

3、语言文字是社会文化的符号和向导,语言文字是一种社会建制。

4 西方与东方:语音中心主义与文字中心主义〔参见陆扬?解构之维?〕法国学者德里达〔Drrida〕的?论文字学?(De La Grammatologie〕1967年出版,标志了与西方传统诠释理论的"语音中心论"、逻各斯中心论〔logocentrisme〕相对立的诠释观念的形成, 这种新的观念可称之为"文字中心论"。

德里达立足于"文字"的解释体系强有力地冲击了西方传统的诠释学与语言学。

对于我们理解汉语汉字体系对中国文化的影响也提供了帮助。

逻各斯〔Logos〕是古希腊哲学及神学的术语,是西方哲学的核心概念。

逻各斯在哲学上表示支配世界万物的规律性或原理;在神学方面则表示上帝的旨意或话语。

在西方文化史上,逻各斯有语言或“理性〞的意义,也具有事物本质的意思。

西方各门科学如词尾的“学〞字〔-logy/-logie〕,均起源于逻各斯这个词,“逻辑〞〔logique〕一词也是由它引申出来的。

我们可以将logos视为一个包含语言和理性的概念。

德里达在该书中提出一个观点,即中国文明是"在一切逻各斯中心主义之外开展起来的伟大的文明"。

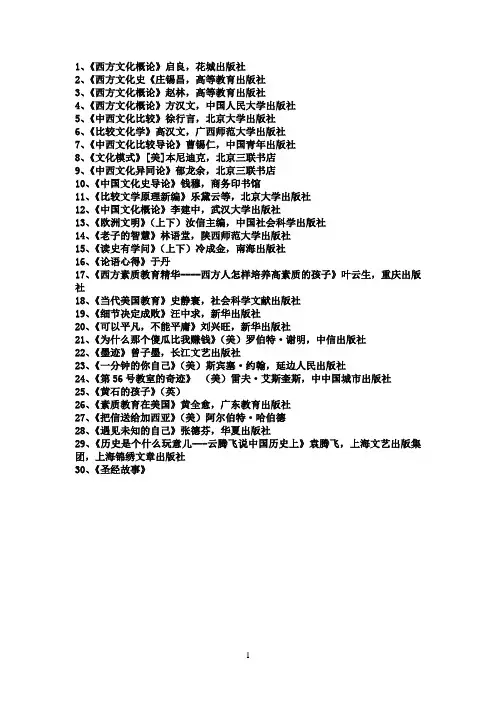

1、《西方文化概论》启良,花城出版社2、《西方文化史《庄锡昌,高等教育出版社3、《西方文化概论》赵林,高等教育出版社4、《西方文化概论》方汉文,中国人民大学出版社5、《中西文化比较》徐行言,北京大学出版社6、《比较文化学》高汉文,广西师范大学出版社7、《中西文化比较导论》曹锡仁,中国青年出版社8、《文化模式》[美]本尼迪克,北京三联书店9、《中西文化异同论》郁龙余,北京三联书店10、《中国文化史导论》钱穆,商务印书馆11、《比较文学原理新编》乐黛云等,北京大学出版社12、《中国文化概论》李建中,武汉大学出版社13、《欧洲文明》(上下)汝信主编,中国社会科学出版社14、《老子的智慧》林语堂,陕西师范大学出版社15、《读史有学问》(上下)冷成金,南海出版社16、《论语心得》于丹17、《西方素质教育精华----西方人怎样培养高素质的孩子》叶云生,重庆出版社18、《当代美国教育》史静寰,社会科学文献出版社19、《细节决定成败》汪中求,新华出版社20、《可以平凡,不能平庸》刘兴旺,新华出版社21、《为什么那个傻瓜比我赚钱》(美)罗伯特·谢明,中信出版社22、《墨迹》曾子墨,长江文艺出版社23、《一分钟的你自己》(美)斯宾塞·约翰,延边人民出版社24、《第56号教室的奇迹》(美)雷夫·艾斯奎斯,中中国城市出版社25、《黄石的孩子》(英)26、《素质教育在美国》黄全愈,广东教育出版社27、《把信送给加西亚》(美)阿尔伯特·哈伯德28、《遇见未知的自己》张德芬,华夏出版社29、《历史是个什么玩意儿---云腾飞说中国历史上》袁腾飞,上海文艺出版集团,上海锦绣文章出版社30、《圣经故事》1。

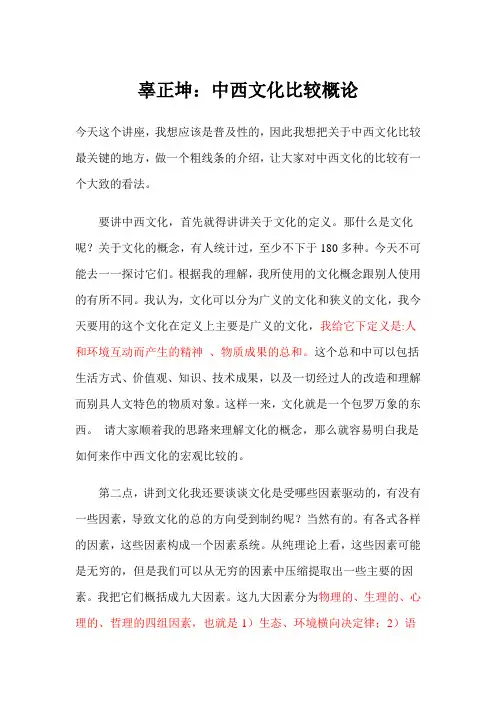

辜正坤:中西文化比较概论今天这个讲座,我想应该是普及性的,因此我想把关于中西文化比较最关键的地方,做一个粗线条的介绍,让大家对中西文化的比较有一个大致的看法。

要讲中西文化,首先就得讲讲关于文化的定义。

那什么是文化呢?关于文化的概念,有人统计过,至少不下于180多种。

今天不可能去一一探讨它们。

根据我的理解,我所使用的文化概念跟别人使用的有所不同。

我认为,文化可以分为广义的文化和狭义的文化,我今天要用的这个文化在定义上主要是广义的文化,我给它下定义是:人和环境互动而产生的精神、物质成果的总和。

这个总和中可以包括生活方式、价值观、知识、技术成果,以及一切经过人的改造和理解而别具人文特色的物质对象。

这样一来,文化就是一个包罗万象的东西。

请大家顺着我的思路来理解文化的概念,那么就容易明白我是如何来作中西文化的宏观比较的。

第二点,讲到文化我还要谈谈文化是受哪些因素驱动的,有没有一些因素,导致文化的总的方向受到制约呢?当然有的。

有各式各样的因素,这些因素构成一个因素系统。

从纯理论上看,这些因素可能是无穷的,但是我们可以从无穷的因素中压缩提取出一些主要的因素。

我把它们概括成九大因素。

这九大因素分为物理的、生理的、心理的、哲理的四组因素,也就是1)生态、环境横向决定律;2)语言、文字纵向诱导暗示律;3)科技、工具、媒介横向催变律;4)物欲原动力律;5)情欲原动力律;6)权欲原动力律;7)审美递增、递减律;8)阴阳二级对立转化律;9)万物五相(行)选择律。

一共有这么九大因素。

它们会导致文化在不同的层面上发展。

我今天不可能把每一个方面每一个因素都进行阐述,我只能侧重其中的一点,或者两点,以之作为一个汇通点,把其它的层面连贯起来讲。

比方说我可以从地理环境入手来展开这个话题,然后再把它横向的拉开,引入其他层面。

其次,我还要提出一个万物自协调理论观点。

万物都是具有自协调、自组织特性的。

万事万物只要被赋予一个简单的力以后,不管把它放在哪个地方,它都会和周围的东西产生一种关系。

中西文化比较导论

导论:

西方文化与东方文化存在着很大的不同,早在文字交流的开始以来,

它们就各自保留着自己的特色和传统。

近代以来,两种文化之间的影响和

交流以全新的方式蓬勃发展,这也引起了许多关于西方文化和东方文化的

比较研究。

西方文化以其独特的思维方式和实践道德为主导,强调逻辑思维、因

果逻辑关系和形而上学原则。

它以探索世界和自然法则为重点,重视科技

进步和自由主义概念。

西方文化也重视统一、民族主义和刻板的思维方式,以及社会道德准则和政治视角的力量。

与之相反,东方文化更加强调礼仪、忠诚、勤劳和善良。

在价值观念

方面,东方文化立足于传统,强调家庭团结和上帝或至高无上的尊重。

它

本质上在于关注情感、联系和开放思维,重视启发式学习和博学的方法。

更重要的是,两种文化之间存在着许多共同之处,它们不仅在理念上

有所共通,而且在社会运转方面也有相应的影响。

在社会文化方面,西方

文化重视自由意志,而东方文化则关注连接的感恩之情;在财富和劳动方面,西方文化重视实际价值,而东方文化则强调价值的精神价值;在宗教

和思想方面,西方文化以基督教为主导,而东方文化则更加强调关注与自然的统一。

总的来说,西方文化和东方文化之间的差异和相似之处非常复杂。

这有助于我们更好地理解彼此,识别共同的价值观,并促进跨文化交流和世界和平。

因此,西方文化与东方文化的比较和研究具有重要的学术和社会意义。

附件1:武汉纺织大学课程教案中西文化比较导论一、教学目的及要求:1、通过学习,了解“文化”的概念、内涵及其特征;2、了解中西文化交流的历史;3、理解在当今全球化的背景中进行中西文化比较研究的意义。

二、教学重点和难点:1、文化的特质;2、文化与文明的区别三、教学学时:4四、讲稿:世界文化通常被分为四大体系:一是西方文化体系,覆盖欧美、澳洲;二是阿拉伯、伊斯兰文化体系,覆盖西亚、中亚、北非、中非以及南亚、东南亚;三是印度文化文化体系,覆盖南亚,影响东南亚;四是中国文化体系,覆盖和影响整个东亚。

在四大文化体系中,领先于世界文明的,最早是古希腊,随后是中国,再次是欧洲。

古希腊在公元前3,500年左右就已经进入奴隶社会,其青铜、冶铁、造纸术的发明领先于世界。

中国约公元前476年进入封建社会,在公元3—15世纪,保持着世界领先的科技水平(李约瑟语),为世界文明进程做出了巨大贡献。

17世纪英国资产阶级革命以来,欧洲资本主义兴起,开始在世界范围内进行扩张。

长期以来,在西方中心主义观念的支配下,一些西方政治家和学者甚至认为,在意识形态对抗结束之后,各民族之间在经济贸易、旅游、媒体通信等方面的相互作用的增长正在产生一种共同的世界文化,随之而来的应当是一个以西方式的自由民主制和自由主义价值观的普及为基础的全球一体化的时代。

然而,科索沃上空轰鸣的飞机、阿富汗化为灰烬的巴米扬大佛、耶路撤冷的爆炸、伊拉克的炮火,都让我们不能不看到这表面繁荣下潜伏的危机。

冷战结束十多年来,由国家分裂、民族矛盾导致的地区性冲突与局部战争愈演愈烈,尤其是其中一些国家内部的冲突多数与文化有关。

俄罗斯与美国的冲突,中国崛起与美国重返亚太遏制中国,既有国家利益冲突的原因,也有文化差异的因素。

自有文明以来,人类曾经历过各种形式的文明间的碰撞与交流。

从丝绸之路到唐僧取经,从十字军东征到成吉思汗的西征,从马可波罗的东方之旅到哥伦布发现新大陆,从郑和下西洋到明清之际西方传教士带来的西学东渐……仅最近的数百年间,影响较大的文明间的碰撞即有16世纪以来的西方殖民化运动,中国的鸦片战争与八国联军入侵,二战后的中东战争与伊斯兰革命,20世纪世界性的现代化浪潮等等。

中西方文化对比—-复习第一章导论比较文化或比较文明是20世纪人文科学研究的一大热点。

它的兴起不仅利益于人类在走向现代化进程中相互交流与合作的加强,也与后现代语境下价值多元化的趋势密不可分。

随着后殖民时代的到来,长期处在边缘的文明纷纷崛起,向西方中心主义的文化霸权发起挑战,形成了要求平等和对话的时代潮流。

在中国,文化比较研究的兴衰则与20世纪前后两期对外开放的潮流对古老传统的冲击,以及重新审视和发展中华民族文化的要求息息相关的.什么是中华文明的优秀传统?什么是当今世界的先进文化?只有把它放到人类文明发展演化的大背景下,放到全球文化多元共生的大视野中,才能得出清醒的判断。

回首人类文明的发生与交往史,东西文化的差异冲突是不容回避的话题。

长期以来,人们热衷于讨论中西文化孰优孰劣,究竟谁是先进或落后,但对其各自的渊源与特征却不甚了了,对文化差异与冲突的根本性质也缺乏认识.第一节全球语境下的文化选择1。

经济的全球化带动文化的全球化交通、信息和旅游业的发展使国际间的沟通与交流更加便捷和频繁,伴随而来的遍布世界各地的网吧、麦当劳快餐、摇滚乐和好莱坞电影,放佛让人感到自己正在成为地球村的公民。

这一切似乎向人们预示着一个文化全球化时代即所谓普世文明的到来。

联合国科教文组织2000年完成的《世界文化报告》指出:在进入21世纪时,全球化、长途通信和信息学正在改变人们界定和感受文化多样性的方法。

过去在文化相对主义背景下提出的“文化的马赛克”或“地球文化马赛克”的比喻已经过时,再也不能描述人们的文化偏爱了,“文化再也不是以前人们所认为的是个静止不变的、封闭的、固定的集装箱。

文化实际上变成了通过媒体和国际因特网在全球进行交流的跨越分界的创造.我们现在必须把问文化看作一个过程,而不是一个已经完成的产品。

"西方中心主义观念支配下,一些西方政治家和学者的观点:一个以西方式的自由民主制和自由主义价值观的普及为基础的全球一体化的时代的到来。

中西方文化差异的对比分析中西方文化是世界上最具代表性和影响力的两种文化,它们之间存在着许多差异。

在进行对比分析之前,首先需要明确一点,即中西方文化的概念是广泛而抽象的,无法覆盖所有的细节和特例。

因此,本文将着重讨论中西方文化的一些主要差异。

首先,宗教信仰是中西方文化差异的重要方面。

西方文化主要基于基督教的价值体系,信仰上帝和耶稣基督是西方社会的普遍信仰。

相比之下,中国的主要宗教是佛教、道教和儒教,这些宗教更注重道德、修身养性和社会和谐。

宗教信仰的不同也导致了在价值观、道德观念和行为规范等方面的差异。

其次,中西方在礼仪方面有明显的差异。

中国以礼仪文化著称,强调尊重长辈和重视家庭关系。

例如,在家庭聚餐中,中国人通常会按年龄和地位的顺序就座,并倒茶、夹菜等行为来表达对长辈的尊重。

而在西方文化中,个人主义比较突出,尊重个人权利和个体自由更重要,因此礼仪行为的约束相对较少。

再次,中西方的音乐、艺术和文学等方面也有很大差异。

中国古典音乐以其儒雅内敛、充满哲学意味而闻名,注重表达情感和内涵。

而西方古典音乐更注重技巧和乐理的完善。

在艺术和文学方面,中国注重意境和隽永,追求形式的美感和审美感受;而西方艺术和文学更注重个人创造力和个体表达。

此外,中西方在食物文化方面也有明显的差异。

中国人重视烹饪技巧和传统食材的搭配,追求食物的味道和色彩的协调。

中餐以米饭和面食为主食,强调菜肴的多样性和口味的层次感。

而西方饮食相对简单,注重食材的原汁原味和新鲜度,通常以面包、肉和蔬菜为主食。

最后,中西方在时间观念和生活方式方面也存在差异。

在中国文化中,时间是相对灵活和弹性的,更注重人与人之间的交流和人际关系的建立。

相比之下,西方文化更强调时间的准确性和效率,看重时间的价值和利用效果。

在生活方式上,西方更强调个人自由和个体权益,注重自我实现;而中国则重视家庭和社会的和谐,注重群体价值和集体利益。

综上所述,中西方文化差异体现在宗教信仰、礼仪、音乐艺术、食物文化、时间观念和生活方式等多个方面。

中国文化概论及中西方文化比较任何一种文化,必须能自成体系,方可成为一种文化。

中国文化当然是自成体系的文化,这个体系,不仅符合人道,而且符合天地之道,因此可以“放之四海而皆准”;西方文化也自成体系,与中国文化不同的是,它是一种人为建立、专门为人类谋求利益的文化,所以,它能给人类在局部、在短期内带来利益,甚至是极大的利益,但是,当全人类都采用它的时候,极大的利益之后所带来的是极大乃至更大的祸患与灾难。

当我们用中国文化之道去衡量西方文化的时候,可以知道其利弊,衡量的标准是道义;当我们用西方文化之说去衡量中国文化的时候,或许会否定中国文化,因为衡量的标准是局部和短期的利益。

打个比方来说,如果把中国文化比喻为一个自然而然的、活生生的人,那么,西方文化则好比是技术高超的机器人;如果说中国文化关注的不仅仅是人本身,而且还关注天地万物。

一、太极思维方式《周易•系辞传》曰:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。

”又曰:“《易》与天地准,故能弥纶天地之道。

仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。

原始反终,故知死生之说。

”但这种整体综合性的思维方式,目前已经被西方传来的解剖式的、条分缕析的“科学辩证思维方式”所代替,因此,导致了国人难以读懂千年流传的华夏典籍,加大了华夏文化中断的力度,加速了华夏文化中断的速度。

1.整体综合思维:天地是与人相关的天地,人是天地之间的人;阴阳是太极之中的阴阳,太极不是任何阴阳的拼凑;天地人以及万物都是有生命和灵性的,不是机器零件的组合,因此,不能采用解剖的方式。

如言君臣,是一朝之君臣;如言夫妻,是一家之夫妻。

2.以一贯之思维:太极分出阴阳,以中贯穿,由此而有三才;两仪分出四象,以中贯穿,由此而有五行。

无论分出多少,均以中贯穿之。

其次,中既属于阴,也属于阳;既不属于阴,也不属于阳。

再次,中能贯穿阴阳,区分阴阳,联系阴阳,调节阴阳。

最后,由太极所分出的一切,均不存在对立关系,而是和而不同的关系;当任何一方以对立心态对待其他的时候,便已经违背太极之道。

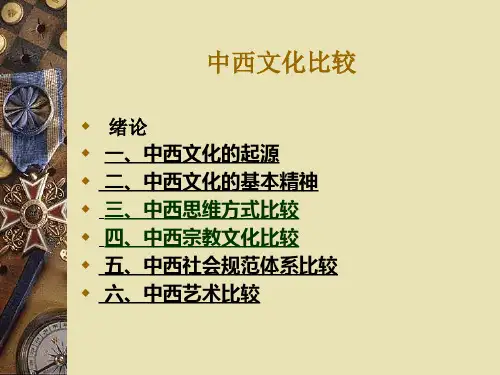

《中西文化比较》教学大纲ComparativeStudiesonChinese&WesternCu1tures课程编码:25AooO67学分:2.0课程类别:专业任选课计划学时:32其中讲课:32实验或实践:0上机:0适用专业:汉语言文学(师范类)、汉语言文学、广告学、广播电视学、编辑出版学推荐教材:徐行言主编《中西文化比较》,北京大学出版社,2004年。

参考书目:1.辜正坤主编《中西文化比较导论》北京大学出版社,2007年2.张忠利、宗文举著《中西文化概论》,天津大学出版社,2005年。

3.王前著《中西文化比较》,中国人民大学出版社,2005年。

4.吴克礼主编《文化学教程》,上海外语教育出版社,2002年。

课程的教学目的与任务中西文化比较是汉语言文学、对外汉语、广告学与广播影视专业的一门专业选修课,主要运用平行研究的方式分别从思维方式、宗教信仰、价值判断等社会规范体系以及文化构成要素等角度对中西文化进行综合考察,介绍当前有关中西比较的主要理论观点与前沿问题等。

学生须掌握中西文化的起源、发展以及未来发展趋势,明确其基本内涵、本质及形成过程,特别要学会在全球化视野上看待中西文化差异与冲突,增强对文化的理解、辨别、分析与整合等分析与阐释能力。

课程的基本要求通过本课程教学使学生对两种文化的同与异有比较中肯的理解,能认识到文化的比较应当是整体的比较,是追根朔源的历史性比较,是全球化视野上有预见性的比较。

在这样的指导思想下,设想对中西方文化进行比较全面的梳理,从文学、哲学、宗教、艺术等多个侧面来观察中西方文化的基本特征以及二者之间的差异和冲突,让学生摆脱狭隘的民族主义意识,认识到文化没有好坏之分,任何一种文化都是别的文化的参照物。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)第一章导论建议学时:4[教学目的与要求]从概念上梳理文化研究的发展历程,介绍文化的含义、文化比较研究的现状及前沿视点,要求学生在明确基本概念的前提下增强理论分析理念与相关的综合与分析能力。

第一讲:中国传统文化导论一、文化与文明的概念辨析文明与文化的语源学这里首先对文明与文化这一对概念进行分析评述。

无论中西语言脉络,“文明〞与“文化〞这两个概念的内涵与外延历来都十分模糊笼统。

在中文世界中,“文明〞、“文化〞一般具有复杂、文饰、教养等意义。

当代英语世界的一般用法,是将文化视为行为方式的总体,而将构成行为方式根底的物质条件视为文明。

“文明〞概念,一般用以指称特定时期、特定类型的文明中包含政治制度在内的社会建制与其精神文化根底之间的关系。

在中国古代典籍中,文、文化或人文两个概念出现很早。

早在?易经?中就有“物相杂,故曰文〞的说法。

与此相关的说法?易经?中还有:“观乎天文以察时变,关乎人文以化成天下。

〞?书经·尧典?则称“经天纬地曰文〞。

?礼记?中说:“文,彩也、美也、善也。

〞这里的“文〞都是相对于自然秩序的野蛮、蒙昧而言的。

至于文明的概念,?易经?中则有:“文明以止,人文也。

〞?礼记?称:“情深而文明,气盛而化神。

〞?乐记?解释说:“志起于内,思虑深远,是情深也;言之于外,情由言显,是文明也。

〞〔具有内涵的外化,即礼仪的含义〕此外?易经?还有“内文明而外柔顺〞的说法。

总之,“文明〞、“文化〞在汉语中都具有复杂、文饰、教养等意义。

由于中国文化采取伦理-政治的进路,美国汉学家费正清曾指出,中华文明是一种以政治秩序为中心的文明〔?美国与中国?〕。

这已成为当今中西学者的一个普遍共识。

在西文中,culture〔英、法文均同,德文为kultur〕一词系从拉丁文的cultura一词繁衍而来。

它具有耕种、居住、练习、留心、敬神等含义。

至于civilization一词,一些学者认为是一个晚出的概念,十八世纪中期以后德国学者普芬道夫、赫尔德,法国学者米拉波等人开始使用这一概念。

另一些学者则追溯到古代希腊罗马时期,认为与之相关的拉丁词汇多有教养、开化等意思。

如Civilise(教养、开化); civil〔有文雅、政治等含义〕,与军事、武力等构成反义词。

Civil与拉丁文的civitas〔城市〕、civis〔市民〕同源,与希腊文中polis〔城邦〕意义相同。

而politics〔政治〕正是从polis一词演变而来。

换句话说,在西方语言的脉络中,“政治〞原本就具有“文明〞的含义。

据美国学者克鲁伯(A.L.Kroeber)与克拉克洪(khohn)在其?文化的本质?(The Nature of Culture)一书中的统计,仅仅文化概念的不同定义就有162个之多。

十九世纪末二十世纪初的一些德国学者认为,文化是指称一切教化的物质方面,而文明则是这种价值的获得与保存。

而德国学术界另一些学者却持相反的看法。

他们将文化与文明视为对立的概念,强调文化是指宗教、艺术、科学等具有理想的、精神的、较为高级的事物;而文明则是指具体的、物质的、较为低级的事物。

如德国学者滕尼斯、斯宾格勒等人就持这种看法。

这种将文明与文化相对立的概念,往往导致反现代文明、反技术主义等思潮的滥觞,因此,已为现代学者所不取。

法国学者马西维〔R.M.Maciver〕则认为,但凡人类努力去设法以统制其生活状况的一切机构与组织,都可以称为文明。

但凡人类努力去设法以满足自己的内在的结果,都可以叫做文化。

文明具有普遍性,而文化具有特殊性。

按照这一看法,世界上的各个民族都有自己的文化,但未必都能培育出一种文明。

当代英语世界的一般用法,将文化视为行为方式的总体,而将构成行为方式根底的物质条件视为文明。

在东亚汉字文化圈中,近代日本思想家较早使用“文化〞这两个汉字移译西文Culture。

无论是东西方的学者或语言文字,对文明〔civiilization〕与文化〔culture〕都属于使用频率极高而又极其模糊的概念。

这也反映了各种不同类型的文明不同起源和开展变化的结果,正如主张文明冲突论的亨廷顿所指出的,冷战以后,各种各样的文化之间的差异、互动、冲突走向了中心舞台。

尽管以文明与文化为题目的论文,著作,学术刊物和研究机构不计其数,但对于这两个概念及其内在关系,却始终未能达成一种广泛的共识。

每当我们谈起这两个词的时候,容易陷入因界定概念而争论不休的困境。

简而言之,文明的要素是技术,制度。

所谓“文化〞,是指由于人类文明是由不同的民族,在不同的时代和不同的地域中分别开展起来生活样式,因而必然会表现出不同的特征,风格和样式。

文化有许多方面的含义,一般而言:一,文化可以指一个社会的产物,就是人们所说的高雅文化,艺术,文学,音乐和群众文化。

二,人类学者在一个更宽泛的意义上所说的文化,是指一个社会的全部生活方式,社会制度,社会结构,家庭结构,以及人们所赋予它们的意义。

三,其他学者,尤其是政治学家,把文化视为某种主观的东西,意味着信仰,价值观,态度,取向,假定,哲学,也即一个特定群体的世界观。

综上所述,从哲学意义上看,文明与文化是两个既相联系又相区别的概念:文化是文明的内在价值,文明是文化的外在形式。

西方文明也好中国文明也好,最主要的,一个是社会建制,一个是文化。

所谓社会建制〔institution social〕就是社会的各种制度的总和,包括经济、文化、政治等各种制度,这各种制度就像一个网络,我们每个人就生活在这个制度构成的网络里。

在中国文化中,既没有绝对的至善的上帝,也不大相信现象界之外有一个本体界,中国文化相信人生是有意义的,这个意义就是历史-社会中的意义。

二,轴心时代的突破。

德国哲学家雅斯贝尔斯(Karl Jaspers,1883—1969)曾经提出“轴心时代〞的观念。

他认为,在公元前五百年前后,在古希腊、以色列、印度和中国几乎同时出现了伟大的思想家,他们都对人类关切的问题提出了独到的看法。

古希腊有苏格拉底、柏拉图,中国有老子、孔子,印度有释迦牟尼,以色列有犹太教的先知们,形成了不同的文化传统。

这些文化传统经过两三千年的开展已经成为人类文化的主要精神财富,而且这些地域的不同文化,原来都是独立开展出来的,并没有互相影响。

“人类一直靠轴心时代所产生的思考和创造的一切而生存,每一次新的飞跃都回忆这一时期,并被它重新燃起火焰。

〞(?历史的起源与目标?,第14页,华夏出版社,1989年版)在雅斯贝尔斯所说的轴心时代,或者叫“哲学突破〞〔美国社会学家帕森斯语〕的那个时代,三大文明就确立了不同的路向。

中国文化与西方文化到底差异在哪里?用余英时比拟简化的说法,那就是内向超越与外在超越的路向不同。

这个说法简化了一些,但是还是能借用来说明很多问题。

外在超越是希腊罗马以来西方世界超越的路向,逻各斯也好,本体界也好,要不然是至善、绝对的上帝。

中国不然,中国至少从周代开始,就确立了我们所说的周文——中国的人文传统,它的超越界向人世内倾。

在中国文化世界里,人生的意义不是向外在的超越之源诉求,它就在现世,是在历史中追求人生意义,所以它没有救赎、神启这些基督教神学的观念。

其实世界各大文明都有这两个面:超越面和内在面。

只不过比重不同,中国也有超越面,只不过越到晚近,向内在面的倾斜度越高。

三、学习中西比拟文化概论的意义在马克斯·韦伯看来,文化是社会行动的产物,因为人们做事要与某些理想、态度与价值观取得协调,所以文化就产生了。

因此,我们要想理解历史上的人物的行动对于行动者的意义,我们才能真正把握住并且阐释清楚,历史到底是什么。

这是第一种意义。

其次,我们每个人都有自己的价值观,这些价值观从何而来呢?就是从文明文化的历史中来。

依据韦伯的理解,文化史学,“就是对人在过去的生活方式,他们赋予生存之意义,及为不同价值建立等级的理解;而政治行动,则是在一些我们不曾选择的情况下,维护这些价值的努力。

这些价值构成我们的共同体,甚至我们的存在。

〞因此,我们的课程将特别着重文化中的价值系统特别是其终极关切〔ultimate concern〕与社会政治思想与社会建制之间的关系,以及对中国文明发生开展之间的影响与关系。

四、余英时的?从价值系统看中国文化的现代意义?1中国文化与现代生活并不是对立的;2只有个别的与具体的文化而无抽象的普遍的文化,因此,检视文化传统必须注意其个性。

3文化的价值系统是什么?一种文化中,各种价值构成的结构性关系。

仅从文化具有超越的源头一点而言,中西文化在原初并没有什么分别。

但从超越界与现世两者的关系着眼,则有需要注意的东西在。

4超越世界与现实世界在中国文化中是相互交涉的。

?中庸?里说:“君子之道费而隐,,夫妇之愚可以与知焉。

及其至也,虽圣人亦有所不知焉。

〞南亚的佛教教理区分真谛与俗谛,两者是截然两分的;后来汉化的佛教——禅宗则主张真俗交融,“担水砍柴,无非妙道〞。

5内向超越的文化没有组织化的教会,因此,超越只是个人的事;6中国文化的超越之源,没有预设客观化、形式化的上帝,因此法律往往没有绝对的神圣性,往往占不到最高的位置。

7儒家学说与人的尊严。

人心之中自有一种价值自觉能力,这是人的尊严的依据;8中国文化的内倾性格,强调“人能弘道〞,“为仁由己〞;9中国文化认为,人与天地一体。

这就形成了“天人合一〞的观念;10作为内倾文化,中国文化更注重人文领域的问题;11中国文化没有预设客观化形式化的上帝的观念,因此法律没有绝对的神圣性,往往占不到最高的位置。

12中国文化与民主,中国文化价值系统的未来。

思考题文化与文明轴心时代中外文化比拟研究的相异之点中国文化的特性是什么中国文化的未来。