草原管理学教学大纲

- 格式:doc

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:7

《草地保护学》课程教学大纲课程编号:02067英文名称:Grass Protection一、课程说明1. 课程类别专业课程2. 适应专业及课程性质草业科学专业必修3. 课程目的通过本课程的学习,使学生掌握昆虫学和植物病理学的基本知识,认识和了解草业上重要的病、虫害种类,掌握草业病、虫害的发生规律、预测预报以及综合治理的的原理和方法。

4. 学分与学时学分为2.学时为325. 建议先修课程动物学、草业学、植物生态学、植物生理学、牧草栽培学、牧草遗传育种学等6. 推荐教材或参考书目推荐教材:(1)草地昆虫学(第二版).刘光翰主编.中国农业出版社.2001年(2)牧草病理学(第二版).刘若主编.中国农业出版社.2001年参考书目:(1)普通昆虫学.彩万志,庞雄飞,花保祯,梁广文,宋敦伦编著.中国农业大学出版社.2001年(2)普通植物病理学.许志刚主编.中国农业出版社.1997年(3)植物病理学.范忠怀,王焕如主编.中国农业出版社.1993年(4)草坪病虫害及其防治.商鸿生,王凤葵编著.中国农业出版社.1996年(5)草坪病虫害的发生与防治.张祖新,郑巧兰等编著.中国农业出版社.1997年7. 教学方法与手段本课程教学采用课堂讲授、室内实验和田间调查相结合的方式进行。

(1)课堂讲授利用多媒体教学,采用启发式教学方法,并辅之于讨论、自学、提问等形式,启发学生举一反三,触类旁通。

(2)草地保护学是一门实践性很强的应用科学,有关牧草病、虫害防治的新理论、新成就、新技术层出不穷,因此,教学过程中还将讲授最新的研究成果和病、虫害发生的最新动态。

(3)引导学生广泛收集和阅读有关文献资料,提倡自学。

(4)加强实践教学环节和基本技能培养。

除室内教学实验外,还将安排田间调查实验,并配合综合性实验与病、虫害发生动态的教学实习来巩固课堂内容。

8. 考核及成绩评定考核方式:闭卷考试成绩评定:课程总成绩评定标准为:考试总评=卷面成绩×70%+实验成绩×30%9. 课外自学要求(1)根据教学进展情况,要求学生课前预习讲课内容,并查阅相关研究进展和最新研究成果,扩大知识面。

名词解释1、草地管理:草地管理是调控草地的各个生产要素以获得最优的产品和为社会提供最优质的服务,并保持草地的可持续发展。

2、草地:指具有满足草地禾草植物生长,但不完全满足树木生长的水热和人文条件,降雨介于荒漠和森林之间,也包括放牧或火烧森林发生偏途演替后形成的草地。

3、乔木:多年生高大的木本植物,具有明确的主干和分支,根深可达到10m以上,树干和枝条在生命结束前不死亡。

4、多年生草:地上部分枝条在开花结实后或生长季结束后都死亡,而地下部分为多年生,次年春季由分蘖节、根颈、根、根茎处的芽形成新的枝条。

5、光合作用:是绿色植物利用叶绿素等光合色素,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气的生化过程。

6、放牧家畜:通常是指以放牧或半放牧方式饲养的家畜。

7、次生演替:开始于次生裸地,也就是在植被已被破坏至某种程度的地方(如森林砍伐迹地、弃耕地等)开始的群落演替。

8、草地现状评价:是人们在开发、利用、保护和建设草地过程中,对草地生态系统现实的结构和功能状况进行考察、分析和认识,与历史的状况进行比较,并预测未来发展趋势的研究过程。

9、家畜日食量:是指家畜维持正常生长发育时,每天所需的饲草数量。

10、控制放牧系统:是指全年有计划的放牧,目的是利用控制放牧家畜采食来达到现有饲料的最佳利用。

11、原生演替:意指开始于原生裸地或原生荒原(完全没有植被并且也没有任何植物繁殖体存在的裸露地段)的群落演替.12、后生物生产层:是指通过对植物和动物产品进行加工、交易、流通实现植物产品和动物产品向社会分布的过程。

13、动物生产层:是指家畜采食牧草等植物性产品生产肉、奶、毛、皮、骨、脂肪等动物产品的过程。

14、草地牧草产量:是牧草生物量、牧草现存量、产草量的通称。

15、草地理论载畜量:是指在一定放牧时期内,一定草地面积上,在不影响草地生产力及保证家畜正常生长发育时,所能容纳放牧家畜的数量。

大题1、形成土壤团粒结构的外力条件是什么?土壤胶体的凝聚作用、干湿交替作用、冻融交替作用、植物的根系作用2、草地农业系统的结构和功能是什么?结构:前植物生产层、植物生产层、动物生产层、后生物生产层功能:开放功能、自我调节功能、反馈功能、营养体利用和籽实利用并存特征3、影响演替进程的关键因子是什么?(1)植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动性(2)群落内部环境的变化(3)种内和种间关系的改变(4)外界环境条件的变化(5)人类活动对演替的影响4、沙化草地的培育措施.(1)工程技术措施草方格沙障固沙种草、化学固沙(2)生物技术措施沙地草地的封育改良、人工种草快速培育技术5、禾本科植物的发育过程。

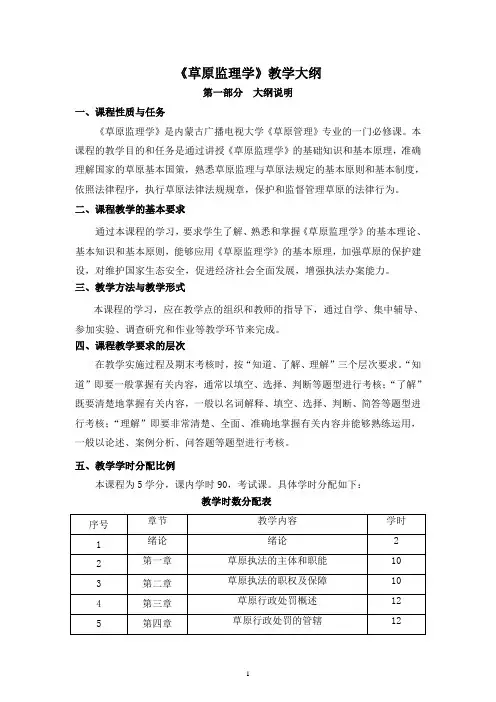

《草原监理学》教学大纲第一部分大纲说明一、课程性质与任务《草原监理学》是内蒙古广播电视大学《草原管理》专业的一门必修课。

本课程的教学目的和任务是通过讲授《草原监理学》的基础知识和基本原理,准确理解国家的草原基本国策,熟悉草原监理与草原法规定的基本原则和基本制度,依照法律程序,执行草原法律法规规章,保护和监督管理草原的法律行为。

二、课程教学的基本要求通过本课程的学习,要求学生了解、熟悉和掌握《草原监理学》的基本理论、基本知识和基本原则,能够应用《草原监理学》的基本原理,加强草原的保护建设,对维护国家生态安全,促进经济社会全面发展,增强执法办案能力。

三、教学方法与教学形式本课程的学习,应在教学点的组织和教师的指导下,通过自学、集中辅导、参加实验、调查研究和作业等教学环节来完成。

四、课程教学要求的层次在教学实施过程及期末考核时,按“知道、了解、理解”三个层次要求。

“知道”即要一般掌握有关内容,通常以填空、选择、判断等题型进行考核;“了解”既要清楚地掌握有关内容,一般以名词解释、填空、选择、判断、简答等题型进行考核;“理解”即要非常清楚、全面、准确地掌握有关内容并能够熟练运用,一般以论述、案例分析、问答题等题型进行考核。

五、教学学时分配比例本课程为5学分,课内学时90,考试课。

具体学时分配如下:教学时数分配表第二部分教学要求和教学内容绪论一、草原执法的概念与特点。

二、我国草原执法的历史沿革和现状。

三、草原执法的地位和作用。

四、草原执法的指导思想和基本原则第一章草原执法的主体和职能教学内容:第一节草原执法主体一、概念及其构成要件二、主体的特点三、主体的组成第二节草原执法主体的职能一、草原执法主体的职能的设置二、草原执法主体的职能的内涵重点:草原执法主体的职能的设置、草原执法主体的职能的内涵。

难点:草原执法主体的职能的设置、草原执法主体的职能的内涵。

教学目的与要求:掌握草原执法主体的概念、特征;掌握草原执法主体的职能。

《草地资源调查与规划》教学大纲《Grassland Resources Investigation and Planning》学时:36学时 2学分理论学时:27学时实验学时:9学时适用专业:草业科学课程代码:BB011011大纲执笔人:姜曙千大纲审定人:陈为峰一、大纲说明1.课程的性质、地位和任务草地资源调查与规划是草业科学专业的一门重要的专业基础主干课程,是一门阐述从总体上认识和管理草地资源的原理与方法的科学。

它主要以草地生态系统理论为基础,认识草地资源本身所固有的规律,并据以提出人类从总体上合理利用与改造草地资源的生产设计的科学。

其主要目的和任务是介绍草地成因与分类、草地资源属性与评价、草地资源调查与制图、草业规划等理论知识的一门学科,其理论性较强,理论和实践紧密结合是这门学科的主要特点。

2.课程教学的基本要求草地资源调查与规划是草业科学专业的一门主干专业基础课,与基础课和专业密切相关,诸如植物学、牧草经营学等,因而该课程开设宜在第学期。

通过学生本课程,应掌握草地资源分类、草地资源评价的理论基础及其方法;草地资源调查技术以及草地规划与设计的基本原理与方法。

3.课程教学改革本课程为新上草业科学专业开的一门课程。

与指定教材相比,压缩了草地自然条件和社会经济条件调查的部分内容,加强了遥感和计算机技术在草地调查与规划中的应用部分以及新的规划思想的内容。

在教学手段方面,加强了多媒体教学。

二、大纲内容1课程理论教学大纲内容第一章绪论(1学时)主要介绍该课程的概述、目的、任务及课程内容。

第一章绪论(1学时)一、草地资源概念与价值1、草地与草原的概念2、草地资源的概念3、草业、草业生产与草业科学的概念二、草地资源调查与规划的任务与工作发展1、草业资源调查规划的目的任务2、草地资源调查与规划的发展过程三、草地资源调查规划的指导原则四、草地资源调查与规划的课程内容与学习方法1、草地资源调查规划学的建立与发展2、草地资源调查与规划的课程内容与学习方法重本章重点、难点:理解草地、草地资源、草地生态系统的概念和内涵,明确草地调查与规划的性质、目的和任务,熟悉课程的内容和学习方法。

一、课程名称草原管理学Grassland Management二、课程编号B3030229三、本课程开设的意义草原管理学是认识、利用和培育草地,使草地在最大限度地生产畜产品的同时,其生产能力得以维持和提高的一门科学。

草原管理学是草原专业的专业课之一,其目的在于使学生了解草原管理的重要性,了解国内外草原管理概况与水平,并学习与掌握为管理好草原必须掌握的基本理论与知识,管理培育草原的各种实用技术。

学生学完这一门课程这后,不仅应对当前国内外先进的草原管理科学有所了解,而且能结合当前我国草原生产实践,灵活地利用草原,利用改良技术提高草原生产力,成为指导和管理草原的一名科技工作者,立志为我国的草业科学和生产发展做出贡献。

四、本课程在专业教学中的地位及与相关课程的联系草原管理学是草业科学专业的专业主干课程之一。

它与基础课和其它专业课均有密切关系。

如植物学、植物分类学、植物生理学、土壤学、植物生态学、草地生态学、普通畜牧学、草原鼠害、草地调查与规划学、牧草栽培学、饲草料加工与贮藏等。

因此,本课程应在学完专业基础课后开设。

本课程与草地生态学、草地调查与规划学、牧草栽培学及饲草料加工与贮藏等专业基础课和专业课在内容上个别地方可能有重复,因此,主讲教师应了解这些课程的基本内容,以便在讲授中减少重复,或做到各有侧重地讲授可能重复的内容。

五、本课程教学重点、难点以及教学中应注意的问题草原管理学课程主要分为三个大部分,第一是基础部分,它包括草地植物生物学基础和草原管理理论基础两方面内容,重点为草地植物各类别的含义和牧草的繁殖更新特性,难点为多年生草类贮藏营养物质积累动态和牧草营养物质变化规律以及多年生草类的饲用评价。

第二部分是草地利用部分,它包括放牧场合理利用和割草场合理利用两方面的内容,重点为放牧地利用的基本要求、放牧家畜的一般特性。

自由放牧和划区轮数的方案设计及优质牧草的别割技术和优质干草的调制技术,难点为轮牧方案的设计。

草地与牧场管理学课程设计前言草地和牧场是畜牧业生产的重要组成部分,其管理对于畜牧业生产效益的提高至关重要。

本文将针对草地和牧场的管理学知识进行探究,设计一门针对畜牧业实际需求的草地与牧场管理学课程。

课程概述课程名称草地与牧场管理学授课对象畜牧业相关专业本科生、研究生课程目标通过本课程的学习,使学生掌握草地和牧场的管理知识,了解优质牧草青贮技术、牛羊喂养知识、动物行为等方面的知识,提高学生的管理能力和牧场生产效益。

课程大纲本课程分为以下几个部分:1.草地与牧场基础知识•草地类型及其组成•牧场规划与设计•牧草种植与管理2.牛羊喂养管理•饲草营养学基础•日粮配方与计算•饲料品质检测与分析3.动物行为学•动物心理学及行为表现•动物卫生与保健•疫病防控与妥善处理4.牧场机械运用•牧场机械的使用与保养•牧场机械的选购与运用课程形式本课程采用以下形式进行授课:1.理论授课2.实践操作3.职业素养培养课程评估1.平时表现:占总成绩的30%2.实习报告:占总成绩的40%3.期末考试:占总成绩的30%课程实践本课程将通过以下几种方式进行实践:1.实地考察:参观当地农家牧场,了解当地草地与牧场的管理情况。

2.现场实践:由学生分组,实地操作牧场管理器械,如拖拉机、割草机、割草机等。

3.职业素养培养:邀请来自畜牧业企业的高级管理人员进行行业分享和职场规划指导。

结束语草地与牧场管理学课程是一门极具实践意义的课程,其能够提高学生的生产实践能力,同时也有助于行业的发展。

希望通过本课程的学习,能够为畜牧业的发展贡献力量。

草原管理制度课件第一部分:草原资源及现状1.1 草原资源概况草原是一种被草本植物覆盖的大片地域,是重要的生态系统之一。

草原资源包括土地、水资源、植被和生物多样性等。

草原资源的合理利用和保护对于维护生态平衡、保护生物多样性以及地区的生态安宁具有重要意义。

1.2 草原现状和面临的问题我国草原面积广阔,草原资源丰富,但同时也存在着过度开发、过度放牧、草原退化等问题。

这些问题严重影响了草原生态环境的稳定和草原资源的可持续利用。

加强草原管理,建立健全的草原管理制度,是当前迫切需要解决的问题。

第二部分:草原管理的原则和目标2.1 草原管理的原则(1)生态优先:保护生态系统完整性和生物多样性,实现草原生态系统的可持续发展。

(2)科学管理:依据科学理论和技术,制定合理的管理措施,提高资源利用效率。

(3)综合治理:采取综合治理的方式,保护自然生态系统,提高草原的生态效益。

(4)可持续利用:坚持草原资源的可持续利用,避免过度开发和过度放牧,保障生态系统的长期稳定。

2.2 草原管理的目标(1)维护草原生态平衡,保持草原生态系统的完整性和稳定性。

(2)提高草原资源的利用效率,促进草原经济的可持续发展。

(3)保护草原植被和动物多样性,促进生物多样性的保护和增加。

(4)促进草原生态旅游的发展,提高草原生态系统的综合效益。

第三部分:草原管理的制度建设3.1 草原管理体制(1)建立健全的草原管理部门和机构,明确职责和权限。

(2)加强草原管理的领导权和政治责任,促进草原管理的科学决策和依法管理。

3.2 草原管理法规(1)制定和完善草原管理相关法规和政策,明确草原资源的保护和合理利用标准。

(2)建立草原资源的权属和使用制度,规范草原资源的开发和利用行为。

3.3 草原管理技术(1)加强草原资源的监测和评估,掌握草原资源的动态变化情况。

(2)开展草原恢复与保护的技术研究,推广适宜的草原生态系统恢复技术。

3.4 草原管理经费(1)加大对草原管理的资金投入,提高草原管理的保障水平。

草原放牧课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解草原生态系统的基本特点,掌握草原资源利用与保护的知识。

2. 学生能够描述草原放牧对生态环境的影响,了解合理放牧的原则和方法。

3. 学生掌握我国草原分布及主要草原类型,了解不同草原类型的牧草种类及特点。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析草原放牧中可能出现的问题,并提出合理的解决方案。

2. 学生能够通过实地考察、资料查询等途径,收集、整理和分析有关草原放牧的信息。

3. 学生能够运用合作学习的方法,与他人共同探讨草原放牧的可持续发展策略。

情感态度价值观目标:1. 学生培养热爱大自然、保护生态环境的意识,关注草原资源的合理利用。

2. 学生树立科学放牧的观念,认识到合理放牧对草原生态保护和经济发展的重要性。

3. 学生通过学习,增强团队协作精神,培养对草原文化的尊重和热爱。

本课程针对五年级学生设计,结合学生好奇心强、求知欲旺盛的特点,注重引导学生关注自然、了解生态。

课程内容紧密联系实际,旨在让学生在实际问题中学习知识、锻炼能力、培养情感。

通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于生活,提高学生的实践操作能力,培养其生态保护意识和社会责任感。

二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. 草原生态系统基本特点- 草原的定义及分类- 草原生态系统的组成与功能- 我国草原的分布及主要草原类型2. 草原放牧对生态环境的影响- 草原放牧的积极作用- 草原过度放牧导致的生态问题- 合理放牧的原则与方法3. 草原资源利用与保护- 草原资源的合理利用- 草原生态保护措施- 草原可持续发展策略教学内容依据课程目标,结合教材第五章“生态系统与生态环境”的相关内容进行组织。

教学大纲安排如下:第一课时:草原生态系统基本特点第二课时:草原放牧对生态环境的影响第三课时:草原资源利用与保护在教学过程中,教师将引导学生通过课本阅读、实地考察、小组讨论等多种方式,深入了解草原生态系统的相关知识,培养学生保护生态环境的意识。

草原教学大纲草原教学大纲草原,是大自然赋予我们的宝贵财富,是一片辽阔而神秘的土地。

在这片广袤的草原上,生活着各种各样的动植物,也孕育了丰富的文化和传统。

为了更好地保护和传承这片草原的美好,制定一份草原教学大纲是非常必要的。

一、草原的特点和意义草原是指以草本植物为主要植被的土地,具有广阔、开阔、肥沃、多样化的特点。

草原不仅是动植物的家园,也是人类的宝藏。

草原提供了丰富的牧草资源,为畜牧业的发展提供了条件。

同时,草原还具有重要的生态功能,能够保护水源、减缓水土流失、维持气候平衡等。

二、草原教学大纲的目标和内容1. 培养学生对草原的认识和理解草原教学大纲的首要目标是培养学生对草原的认识和理解。

学生需要了解草原的特点、形成原因、分布情况等基本知识,以及草原在生态系统中的地位和作用。

通过实地考察和课堂讲解,学生将对草原有更深入的认识。

2. 引导学生学习草原文化和传统草原不仅是一片土地,更是一种文化和传统的象征。

在草原教学大纲中,应该加入草原文化和传统的学习内容。

学生可以学习草原民族的生活方式、传统习俗、民间艺术等,了解草原文化的独特魅力。

3. 培养学生的环保意识和草原保护意识草原是生态系统的重要组成部分,保护草原对于维护生态平衡至关重要。

草原教学大纲应该引导学生培养环保意识和草原保护意识。

学生需要了解草原生态环境的脆弱性和保护的重要性,学习如何正确利用和保护草原资源。

三、草原教学大纲的实施方式和评估方法1. 实施方式草原教学大纲的实施方式可以采用多种形式,如实地考察、课堂讲解、小组讨论等。

实地考察是最直接的方式,学生可以亲身体验和感受草原的魅力。

课堂讲解可以通过图片、视频等多媒体形式展示,帮助学生更好地理解和记忆。

2. 评估方法草原教学大纲的评估方法应该注重学生的综合能力和实践能力的培养。

除了传统的考试和作业,还可以采用口头报告、实地调查报告等方式进行评估。

这样可以更全面地了解学生对草原知识的掌握和理解程度。

草原 课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并描述草原的生态环境特点、动植物种类及其相互关系。

2. 学生能够掌握草原地区的水资源、土壤类型及其对生态环境的影响。

3. 学生了解草原地区的人文地理特征,包括民族风情、历史文化等。

技能目标:1. 学生通过观察、分析、总结,提升对草原生态环境的认知能力。

2. 学生能够运用地理知识,分析草原地区可持续发展中存在的问题,并提出合理建议。

3. 学生通过小组合作,提高沟通、表达、解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对自然环境的热爱和保护意识,树立绿色生态观念。

2. 学生尊重草原民族的文化传统,增强民族团结意识,培养跨文化沟通能力。

3. 学生通过学习草原地区的可持续发展,认识到人与自然和谐共处的重要性,形成正确的价值观。

本课程针对小学高年级学生,结合地理学科特点,以草原为主题,通过丰富多样的教学活动,激发学生的学习兴趣,培养其观察、分析、解决问题的能力。

同时,课程注重培养学生的环保意识和民族认同感,使其在学习过程中形成积极向上的情感态度和价值观。

课程目标具体、可衡量,为教学设计和评估提供明确的方向。

二、教学内容1. 草原生态环境特点:介绍草原的地理位置、气候条件、土壤类型,分析草原对生态环境的重要作用。

2. 草原动植物资源:列举草原地区的典型动植物种类,探讨动植物之间的相互关系,了解草原生态系统的平衡与稳定。

3. 草原水资源:分析草原地区水资源的分布特点,探讨水资源对草原生态环境的影响,以及水资源合理利用与保护的重要性。

4. 草原人文地理:介绍草原民族的风俗习惯、历史文化、传统产业等,增进学生对草原地区民族文化的了解与尊重。

5. 草原可持续发展:分析草原地区面临的环境问题,探讨可持续发展的途径和措施,培养学生的环保意识和责任感。

教学内容依据课程目标,以教材为依托,涵盖草原地理、生态环境、动植物资源、水资源、人文地理及可持续发展等方面。

教学大纲明确教学内容安排和进度,与教材章节相对应,确保教学内容的科学性和系统性。

《草原管理学》教学大纲

第一部分大纲说明

一、课程性质与任务

本课程是内蒙古广播电视大学《草原管理》专业的一门必修课。

本课程的教学目的和任务是通过讲授草地生态学理论及草地植物生物学基础,认识草地利用中面临的问题及产生的原因,学习各类草地的合理利用和培育改良技术方法。

本课程既要介绍草地生态生物学基础知识、草地动态演替的基本规律等方面的理论,也要学习规划设计和培育各类天然草地(包括人工优质高产草地),进行草地合理利用,正确组织草地动物生产,提高草地生产效率、维持草地生态平衡,保持草地生产的可持续性的相关技术与实践。

二、课程教学的基本要求

学完本课程后,学生应具备以下能力:根据草地生态生物学基础知识、草地动态演替的基本规律和社会经济发展对草地的需求,规划设计、培育各类天然或人工优质高产草地,进行草地合理利用,正确组织草地动物生产,使初级生产有效地转化为次级产品,提高草地生产效率、维持草地生态平衡,达到草地生产持续发展。

三、教学方法与教学形式

本课程的学习,应在教学点的组织和教师的指导下,通过自学、集中辅导、参加实验、调查研究和作业等教学环节来完成。

四、课程教学要求的层次

在教学实施过程及期末考核时,按“知道、了解、理解”三个层次要求。

“知道”即要一般掌握有关内容,通常以填空、选择、判断等题型进行考核;“了解”既要清楚地掌握有关内容,一般以名词解释、填空、选择、判断、简答等题型进行考核;“理解”即要非常清楚、全面、准确地掌握有关内容并能够熟练运用,一般以论述、案例分析、问答题等题型进行考核。

五、教学学时分配比例

本课程为5学分,课内学时90,考试课。

具体学时分配如下:

教学时数分配表

第二部分教学要求和教学内容

绪论

一、草地与草业

二、草地培育学

三、草地培育学的发展

第一章草地植物的生物学

教学内容:

第一节草地植物的类型及其生物学特性

第二节草地饲用植物的生长发育

第三节多年生草本植物的繁殖、更新和再生

第四节多年生牧草贮藏营养物质和营养价值动态

第五节多年生牧草产量和营养价值动态

第六节草地植物的饲用评价

第七节草地植物的经济类群

重点:饲用植物的分类;草地饲用植物的生长发育;多年生草本植物的繁殖、更新与再生;多年生牧草贮藏营养物质和营养价值动态;多年生牧草产量和营养价值动态;草地植物的饲用评价。

难点:草地饲用植物的生长发育;多年生草本植物的繁殖、更新与再生。

教学目的与要求:使学生对草地培育学及整个草业学科有个较为全面的了解,同时意识到自己肩负的重任,激发学生对植物科学的兴趣和对植物科学研究的动

力。

理解本门课程的基础名词的内涵,掌握学习课程的方法。

第二章草地培育原理

教学内容:

第一节草地生态系统

一、概念

二、主要成分

三、成分的改变

四、土壤、植物和动物间的相互关系

五、植物生产与动物生产关系的协调

第二节草地的发展演替

一、基本概念

二、草地的自然演替

三、草地的利用演替

第三节草地资源持续发展战略

一、概述

二、挑战

三、对策

重点:草地农业生态系统的概念、内涵及特点;四个生产层理论的基本内涵与外延地演替。

难点:草地农业生态系统的概念、内涵及特点;四个生产层理论的基本内涵与外延。

教学目的与要求:使学生对草地培育实践与技术的,同时意识到自己肩负的重任,激发学生对植物科学的兴趣和对植物科学研究的动力。

理解本门课程的基础名词的内涵,掌握学习课程的方法。

第三章放牧地利用

教学内容:

第一节放牧对草地的影响

一、放牧

二、放牧对草地的影响

三、草地对放牧的反应

第二节放牧利用草地的基本要求

一、确定合理的载畜量

二、规定适宜的放牧强度

第三节放牧制度

一、自由放牧

二、划区轮牧

重点:放牧对草地的影响;放牧利用草地的基本要求;放牧制度及其评价。

难点:放牧利用草地的基本要求;放牧制度及其评价。

教学目的与要求::使学生理解放牧对草地的影响的两面性,掌握在生产实践中如何更好地发挥放牧对草地的积极影响,尽可能地降低放牧对草地的消极影响,保证草地在发挥好生态功能的同时提高经济服务价值。

掌握合理利用草地的基本指标体系,全面了解和认识不同放牧制度的优缺点,及划区轮牧的设计实施程序。

第四章放牧家畜管理

教学内容:

第一节放牧家畜管理

一、家畜放牧饲养的优势

二、家畜的牧食习性

第二节放牧家畜结构与组织

一、结构

二、组织

第三节放牧家畜管理

第四节放牧家畜的营养管理

第五节放牧家畜的卫生管理

一、日常卫生管理

二、疾病防治

重点:放牧家畜的牧食习性;放牧家畜的结构与组织。

难点:放牧家畜的营养管理;放牧家畜的卫生与健康管理(寄生虫病、臌胀病等成因与防治技术)。

教学目的与要求:使学生了解常见放牧家畜的种类与牧食习性;理解放牧家畜的结构特征与组织技术。

懂得放牧家畜的营养及卫生健康管理的方法。

第五章割草地利用

教学内容:

第一节割草地的意义

一、意义

二、具备条件

第二节割草地的类型和特点

一、割草地形成类型及特点

二、割草地利用情况的类型及特点

第三节割草技术

第四节割草地的培育

一、意义

二、轮刈制度

重点:割草地应具备的条件;割草地的类型;放牧利用草地的基本要求。

难点:割草技术(刈割时期、刈割次数、刈割高度、刈割调制技术等);割草地的培育技术。

教学目的与要求:使学生理解割草地的意义,掌握割草的技术与方法。

第六章草地培育综合技术

教学内容:

第一节草地培育

一、意义

二、效益

三、方法

第二节草地松靶

一、划破草皮

二、耙地

第三节草地补播

一、意义

二、补播地段

三、补播牧草

四、补播技术

第四节草地杂草防除

第五节草地的灌溉

一、效果

二、要求

三、水源

四、方法

六、草地施肥

一、原理

二、技术

三、特点

重点:草地封育理论与技术;划破草皮、草地松耙、草地浅耕翻(目的、意义、与方法);草地补播;毒杂草防治;草地灌溉;草地施肥。

难点:草地补播;毒杂草防治;草地灌溉;草地施肥。

教学目的与要求:使学生理解草地培育的意义,掌握草地培育的原理与技术。

第七章退化草地治理

教学内容:

第一节退化草地的分级及其治理

一、概念

二、现状

三、原因

四、对策

第二节沙漠化草原的治理

第三节水蚀草原的治理

一、概述

二、成因

三、治理

第四节沼泽草地的利用

一、资源

二、成因

三、利用

重点:退化草地的特征;退化草地的成因;退化草地的治理;草地沙漠化的危害及治理。

难点:退化草地及特点;退化草地的治理。

教学目的与要求:使学生理解草地退化的概念、现状、原因及治理对策,掌握退化草地治理的原理与基本技术。

第八章草地建设

教学内容:

第一节概述

一、含义

二、内容

第二节草地围栏

第三节人畜饮水工程

第四节畜舍与棚圈建设

第五节天热草地改良

第六节人工草地建设

第七节草地牧业机械化

第八节牧区居民点建设

重点:草地建设(意义、生产性建设、定居点建设);草地围栏(意义、类型、布局、技术)。

难点:理解草地建设的意义、生产性建设、定居点建设的特点。

教学目的与要求:使学生理解草地建设的意义,掌握草地围栏的基本技术要点。

建议教材及教学参考书

1、《草地培育学》,孙吉雄主编,中国农业出版社,2000

2、《草地生态学》,周寿荣,中国农业出版社,1994

3、《草地学》,中国农业大学主编, 1995

4、《草地管理学》,内蒙古农学院主编, 1979。