中班科学有趣的蚂蚁 ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:642.50 KB

- 文档页数:8

中班科学课件《认识蚂蚁》一、教学内容二、教学目标1. 让学生掌握蚂蚁的基本特征,如身体结构、生活习性等。

2. 培养学生观察、思考、探索自然现象的能力。

3. 增强学生对生态平衡的认识,提高环保意识。

三、教学难点与重点教学难点:蚂蚁的分工合作、蚂蚁在生态系统中的作用。

教学重点:蚂蚁的身体结构、生活习性、繁殖方式。

四、教具与学具准备教具:蚂蚁模型、蚂蚁生活习性的视频、放大镜、观察箱等。

学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 实践情景引入利用蚂蚁模型、视频等教具,引导学生观察蚂蚁的生活环境,激发学生对蚂蚁的兴趣。

2. 例题讲解(1)蚂蚁的身体结构:讲解蚂蚁的身体分为头、胸、腹三部分,以及蚂蚁的触角、足等特征。

(2)蚂蚁的分工合作:通过视频,展示蚂蚁如何分工合作搬运食物,引导学生了解蚂蚁的社会性。

(3)蚂蚁的觅食行为:讲解蚂蚁如何寻找食物,引导学生了解蚂蚁的觅食技巧。

(4)蚂蚁的繁殖方式:讲解蚂蚁的繁殖过程,让学生了解蚂蚁的生殖特点。

3. 随堂练习(1)观察蚂蚁模型,让学生绘制蚂蚁的身体结构图。

(2)小组合作,模拟蚂蚁搬运食物的过程。

教师带领学生回顾所学内容,巩固知识点。

六、板书设计1. 《认识蚂蚁》2. 内容:蚂蚁的身体结构:头、胸、腹、触角、足蚂蚁的分工合作:社会性昆虫,共同搬运食物蚂蚁的觅食行为:寻找食物,传递信息蚂蚁的繁殖方式:交配、产卵、孵化、成长七、作业设计1. 作业题目:(1)请简述蚂蚁的身体结构。

(2)请举例说明蚂蚁的分工合作。

(3)请描述蚂蚁的繁殖方式。

2. 答案:(1)蚂蚁的身体结构包括头、胸、腹、触角、足。

(2)蚂蚁在搬运食物时,分工合作,有负责寻找食物的、有负责传递信息的、有负责搬运食物的。

(3)蚂蚁的繁殖方式为:交配、产卵、孵化、成长。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过观察、讲解、实践等多种教学手段,让学生对蚂蚁有了更深入的了解。

在今后的教学中,应继续关注学生的兴趣点,提高课堂趣味性。

中班科学《有趣蚂蚁》优质课件优质教案一、教学内容本节课,我们将在《有趣蚂蚁》这一主题下,探索中班科学领域内容。

教材选取《幼儿探索》第四章“动物世界”,具体内容为第二十三节“蚂蚁秘密”。

我们将详细学习蚂蚁身体结构、生活习性以及蚂蚁在生态系统中作用。

二、教学目标通过本节课学习,学生能够:1. 认识蚂蚁基本结构,解其生活习性。

2. 解蚂蚁在生态系统中作用,培养环保意识。

3. 通过观察和动手实践,培养观察能力和动手操作能力。

三、教学难点与重点教学难点:蚂蚁在生态系统中作用。

教学重点:蚂蚁身体结构及其生活习性。

四、教具与学具准备教具:蚂蚁模型、放大镜、实物投影仪、PPT课件。

学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)我们在户外观察蚂蚁生活环境,让学生亲身感受蚂蚁生活状态。

2. 例题讲解(10分钟)通过PPT展示蚂蚁图片,引导学生观察蚂蚁身体结构,讲解蚂蚁生活习性。

3. 随堂练习(10分钟)学生用画纸、彩笔描绘蚂蚁身体结构,加深对蚂蚁认识。

4. 分组讨论(10分钟)5. 动手实践(15分钟)学生利用放大镜观察蚂蚁模型,深入解蚂蚁身体结构。

六、板书设计1. 《有趣蚂蚁》2. 内容:蚂蚁身体结构蚂蚁生活习性蚂蚁在生态系统中作用七、作业设计1. 作业题目:画一画蚂蚁身体结构,并标注各部分名称。

思考:为什说蚂蚁是生态系统中“清道夫”?2. 答案:画图:按照观察到蚂蚁模型,正确描绘并标注各部分名称。

思考题:蚂蚁通过搬运食物残渣,有助于分解有机物质,促进物质循环,维持生态平衡。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过观察、动手实践、讨论等多种形式,让学生全面解蚂蚁相关知识。

课后,教师应关注学生对蚂蚁生态作用思考,引导学生关注生态环境,培养其环保意识。

同时,可布置学生观察身边蚂蚁,进一步解蚂蚁生活习性,拓展知识面。

重点和难点解析:一、教学内容选择与组织在选择教学内容时,我特别关注蚂蚁身体结构、生活习性以及蚂蚁在生态系统中作用这三个方面。

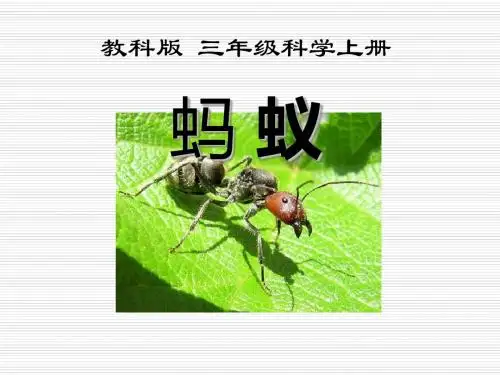

小学科学《蚂蚁》优质课件一、教学内容本节课的教学内容选自小学科学教材第四章《动物》中的第二节《蚂蚁》。

本节内容主要介绍了蚂蚁的生活习性、蚂蚁的感官、蚂蚁的通讯方式等方面的知识。

二、教学目标1. 让学生了解蚂蚁的生活习性,知道蚂蚁是如何生活的。

2. 让学生了解蚂蚁的感官,明白蚂蚁是如何感知周围环境的。

3. 让学生了解蚂蚁的通讯方式,理解蚂蚁是如何交流的。

三、教学难点与重点重点:蚂蚁的生活习性、蚂蚁的感官、蚂蚁的通讯方式。

难点:蚂蚁的感官功能、蚂蚁的通讯方式的原理。

四、教具与学具准备教具:PPT、蚂蚁模型、实物蚂蚁、放大镜。

学具:笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察周围的蚂蚁,引导学生思考蚂蚁的生活环境、生活习性等。

2. 知识讲解:通过PPT展示蚂蚁的生活习性、蚂蚁的感官、蚂蚁的通讯方式的相关知识,让学生了解蚂蚁的生活。

3. 例题讲解:通过实物蚂蚁和放大镜,让学生观察蚂蚁的感官和通讯方式,理解蚂蚁是如何感知周围环境和交流的。

4. 随堂练习:让学生用彩色笔在笔记本上画出蚂蚁的感官和通讯方式,加深对知识点的理解。

5. 知识巩固:通过PPT和小测验,检查学生对蚂蚁的生活习性、感官和通讯方式的理解。

六、板书设计蚂蚁的生活习性蚂蚁的感官蚂蚁的通讯方式七、作业设计1. 画出蚂蚁的感官和通讯方式,并写上它们的名称。

答案:蚂蚁的感官:触角、眼睛、口器。

蚂蚁的通讯方式:气味、触觉。

2. 观察周围的蚂蚁,记录下它们的生活环境和生活习性。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:通过本节课的学习,学生是否掌握了蚂蚁的生活习性、感官和通讯方式的知识,是否能够运用所学知识解释实际问题。

拓展延伸:让学生进一步了解蚂蚁的社会行为,如蚂蚁的分工、蚂蚁的繁殖等。

重点和难点解析一、教学难点与重点重点:蚂蚁的生活习性、蚂蚁的感官、蚂蚁的通讯方式。

难点:蚂蚁的感官功能、蚂蚁的通讯方式的原理。

二、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察周围的蚂蚁,引导学生思考蚂蚁的生活环境、生活习性等。

中班科学课件《认识蚂蚁》一、教学内容本节课我们将学习《幼儿科学探索》教材第三单元“走进昆虫世界”中的第一章“认识蚂蚁”。

详细内容包括蚂蚁的身体结构、生活习性、社会行为以及蚂蚁在生态系统中的作用。

二、教学目标1. 了解蚂蚁的基本身体结构,知道蚂蚁的生活习性和社会行为。

2. 培养幼儿对昆虫的兴趣,提高观察和探索能力。

3. 增强幼儿的环保意识,让他们认识到每个生物都在生态系统中扮演重要角色。

三、教学难点与重点教学难点:蚂蚁的生活习性和社会行为。

教学重点:蚂蚁的身体结构及其在生态系统中的作用。

四、教具与学具准备1. 教具:蚂蚁模型、蚂蚁生活习性的图片、放大镜、视频资料等。

2. 学具:白纸、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 实践情景引入:带领幼儿到户外观察蚂蚁,让他们亲身感受蚂蚁的生活环境。

2. 例题讲解:a. 展示蚂蚁模型,引导幼儿观察并说出蚂蚁的身体结构。

b. 通过图片和视频资料,介绍蚂蚁的生活习性和社会行为。

六、板书设计1. 认识蚂蚁2. 内容:a. 蚂蚁的身体结构:头、胸、腹、触角、足等。

b. 蚂蚁的生活习性:群居、杂食性、勤劳等。

c. 蚂蚁在生态系统中的作用:分解有机物、传播种子等。

七、作业设计1. 作业题目:观察身边的蚂蚁,画出它们的身体结构和生活场景。

2. 答案:根据观察到的蚂蚁,画出相应的身体结构和生活场景。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过观察、讲解和实践,让幼儿对蚂蚁有了更深入的了解。

但在教学过程中,要注意引导幼儿观察细节,提高他们的观察力。

2. 拓展延伸:鼓励幼儿在家庭和社区中继续观察蚂蚁,了解它们在不同环境下的生活状态。

同时,开展关于蚂蚁的科普活动,让幼儿深入了解蚂蚁的奥秘。

重点和难点解析1. 教学难点:蚂蚁的生活习性和社会行为。

2. 教学重点:蚂蚁的身体结构及其在生态系统中的作用。

3. 实践情景引入:带领幼儿到户外观察蚂蚁。

4. 例题讲解:通过模型、图片和视频资料介绍蚂蚁的相关知识。

有趣的蚂蚁实验

午后,我们兴致勃勃地来到兴国园开始做蚂蚁的

实验。

一进兴国园,我和赵哲怡便迫不及待四处寻找蚂蚁。

功夫不负有心人,我们终于在兴国塔前面找

到了几只小蚂蚁。

赵哲怡捉起它们就往石凳那跑,我心想:这下你们可倒霉了!

我和赵哲怡拿起樟脑丸,准备做实验。

我用樟脑

丸在蚂蚁前面画了一条线,一种刺鼻的气味,迎

面而来,这似乎成了一道牢不可破的墙。

蚂蚁好

像对它十分敏感,转身就走。

我不甘心就这样让

它们走了,又画了三条线,围成了一个口,这下

小家伙们可是四面楚歌了,真是热锅上的蚂蚁团

团转,面对我这铜墙铁壁,你们可出不去了!

这时,赵哲怡又把圈缩小了,这些蚂蚁似乎已经

筋疲力尽,抱着最后一点儿希望,慢慢沿着圈子走,想找到出口。

包围圈逐渐缩小,蚂蚁有的像无头苍蝇一样到处乱撞;有的一动不动,像在思考对策;有的看上去有气无力,失去了信心

突然,有几只蚂蚁冲出了防线,我立刻在他们面前画了一个圈,这方法似乎对它们没用了,蚂蚁一心想出去,我在它们又画了一、二、三、三个圈,这也没使蚂蚁停下脚步,几只绝望的蚂蚁看到了,使出全身力气,奋力拼搏冲出了包围圈,我和赵哲怡不禁感叹:蚂蚁虽小,但精神是强大的!

从这个实验里,我不仅知道,蚂蚁为了逃生,在面临危险时,不会束手待毙,而是选择不顾一切地奋力一搏。

还明白了:当你在前进的道路上,面对困难阻碍而毫无办法时,只要你勇敢地往前冲,就能够在你面前展现出一片全新的天地。

正所谓:山穷水复疑无路,柳暗花明又一村。

蚂蚁的实验告诉我们:科学无处不在,只要你是有心人,你就会发现科学就在我们身边。