油气运移

- 格式:ppt

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:26

地球化学中的油气运移及环境效应地球是人类赖以生存的家园,而油气是我们生活中不可或缺的能源,其产生与运移对地球化学环境产生了极大影响。

本文将从油气的运移机制、环境效应两方面探讨地球化学中的油气运移及其环境效应。

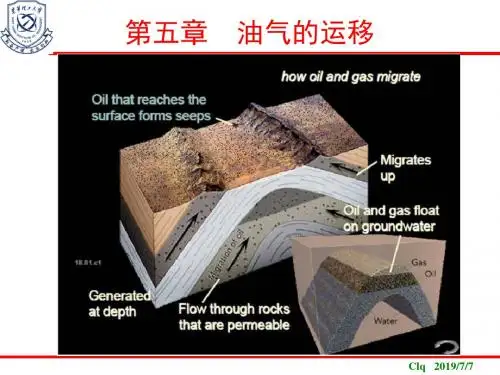

一、油气运移机制油气运移是指油气从地下岩层中向上运移的过程。

其主要机制有两种,一种是依靠岩石孔隙、裂隙来运移,另一种是通过岩石固体与流体之间的相互作用而进行运移。

1、岩石孔隙、裂隙运移这是油气运移的一种常见机制,岩石中存在着不同大小的孔隙与裂隙,油气通过这些空隙向上运移。

对于孔隙较大的岩石,如砂岩、泥岩等,油气可以直接在孔隙中储存;而对于孔隙较小的岩石,如页岩、板岩等,油气无法直接运移,必须通过压裂等方式才能释放出来。

2、相互作用运移这是油气运移的另一种机制,通过岩石固体与流体之间的相互作用,油气分子可以跨越石英烷基等的界面向上运移。

这种机制主要发生在页岩、泥岩等非常规油气储层中。

二、油气运移的环境效应油气运移不仅对经济、社会发展有着巨大意义,也对环境产生了一定的影响。

这些环境效应主要有以下几点。

1、地下水质污染油气的开采、运输与储存等过程中,往往会产生一些有毒有害物质,如挥发性有机化合物、重金属等,这些物质会直接污染地下水,并可能造成地下水的非可恢复性污染。

2、温室气体排放随着人们对油气的需求不断增长,油气采集与运输所产生的温室气体排放量也在不断上升,这会直接加剧全球气候变暖的程度。

3、地表水体污染油气开采和运输会产生大量的水、污染物等废水,如果不合理排放或处理,就会对地表水体造成直接或间接的污染,这种污染将直接危及人类饮用水的安全和生态环境的健康。

4、土壤污染油气开采和运输过程中,经常与机械、设备等有机化合物直接接触,这些物质可能经过雨水等途径被带到地表,对土壤产生污染,对植物和生态环境的破坏也非常严重。

综上所述,油气在地球化学中的运移以及其环境效应是一个复杂而又深刻的问题,我们需要共同探讨并找到解决方案,让油气的开发利用在满足人类需求的同时也不对环境造成过大影响。

油气运移是指油气由生油(气)层进入运载层及其以后的一切运移,它发生在烃源岩、储集层内,或者从一个储集层到另一个储集层的过程中、运载层出了渗透性地层外,还可以是不整合、微裂缝、断层或断裂体系、古老的风化带和刺穿的底辟构造带。

油气运移机理还包括油气运移相态、动力、运移通道、运移方向、运移距离、运移时期、运聚效率和散失量等,它是油气成藏的核心问题,也是石油地质学研究的重要内容。

初次运移的动力大量的研究实践表明, 由于泥岩的异常压实等原因所导致的异常过剩地层压力是陆相生油岩系油气初次运移的主要动力。

鄂尔多斯中生界及古生界的油气初次运移研究相对较少,其中中生界延长组发育有广泛的泥岩欠压实现象。

欠压实起始层位主要分布于延长组上部油层组,层位分布存在着由西向东逐渐变老的趋势,由于延长组沉积后,盆地经受了数次大的构造运动,上覆地层遭到了不同程度的剥蚀。

同时,异常压实起始深度的差异性对各地区油气初次运移的时间将产生一定影响。

初次运移的通道以微裂隙作为油气运移主要通道的观点越来越得到人们的承认,当孔隙流体压力增大到超过岩石的机械强度时,泥岩中便可产生极微裂隙。

微裂隙对油气运移的作用:①增大了通道,降低了阻力;②增大了生油岩和储集岩的接触面积。

流体释放后,压力减低到一定限度时,极微裂隙又会封闭,开始再一个循环。

因此,油气的排出是一种循环往复的过程,运移是断续、脉冲、幕式进行的。

地下油气总是按照沿阻力最小的途径由相对高过剩压力区向相对低过剩压力区运移的总规律进行。

因储集层或输导层具有较好的渗透能力,烃源岩中侧向过剩压力差总是小于烃源岩与相邻储集层或输导层之间的过剩压力差。

同时,沿烃源岩本身进行侧向运移的阻力又比从烃源岩进入相邻储集层或输导层的垂向运移阻力大得多。

因而,下部地层具有更高的过剩压力,本区初次运移的方向应以垂向向上运移为主。

已生成的油气在过剩压力的驱动下将首先进入邻近的储集层或输导层,其方向既可向上也可向下。

油气运移,是指油气在地下因自然因素所引起的位置迁移。

油气必须经过运移才能聚集成为油气藏,如今看来好象是一个勿需证明的简单道理。

但油气在地下是否存在运移也曾经有过争论。

比如,二十世纪四十年代,卡里茨基就积极主张石油原地生成说,即发现石油的地方就是石油生成的地方。

他认为砂岩中的石油是其所含的藻类所生成的;甚至认为正是因为砂岩中生成的石油起润滑作用,才导致背斜的形成。

油气运移是不能回避和否认的客观存在。

首先,油气是流体,可以流动是其自然属性;这是油气运移的客观基础和先决条件。

再说,有限的油(气)田范围内拥有巨大的油气储量,如科威特的布尔干油田的石油储量为107×108t;前苏联乌廉戈依气田的天然气储量为4.5×1012m3。

如此大量的油气聚集显然是分散的油气经过运移的结果。

其次,油气藏中油气水按比重分异,反映了地下油气运移的客观存在;地表渗出的油气苗则是地下油气经过运移的直观表现;还有,象墨西哥黄金巷油田的最高产油井初产日产量达37,140t;美国和加拿大的超巨型气井日喷气数千万立方米,最高纪录达77×108m3;这必是井筒周围产层中的油气向井中运移汇集的结果。

这是快速、急剧的油气运移,也是最现实的油气运移。

总之,油气运移的客观存在是不容置疑的。

油气运移是与油气成因紧密联系的。

无论是有机学派还是无机学派,都存在油气运移问题。

只是不同的油气成因理论对油气运移的方式、动力、途径等主张各异。

无机成因学派一般认为深大断裂是油气运移的主渠道;而有机学派则将连通的孔隙、裂缝、断层、不整合面视为油气运移的路径。

在有机学派中,早期成油说对晚期成油说的责难也主要在油气运移问题上。

按早期成油说的观点,油气形成时沉积物还尚未固结成岩石,仅靠随后上覆沉积物的压实作用即可实现油气运移。

而对晚期成油说来说,油气运移问题就不是那么简单。

本章主要讨论与油气成因的现代概念(晚期成油说)相联系油气运移机理。

油气运移名词解释

油气运输是指将石油和天然气从产地运送到加工厂、储存设施或终端用户的过程。

以下是一些与油气运输相关的名词解释:

1. 石油管道:一种用于油气运输的管道系统,将石油或天然气从产地输送到终端用户。

例如,中亚天然气管道将天然气从中亚地区输送到中国。

2. 液化天然气(LNG):一种将天然气转化为液态形式以便于运输和储存的技术。

LNG通常通过船舶运输,然后在目的地重新气化供应给用户。

例如,卡塔尔是世界上最大的LNG出口国。

3. 邻近产区开发:在油气资源产区附近建立加工厂和储存设施,以减少长距离运输带来的成本和风险。

例如,阿联酋的阿布扎比、迪拜等地区是邻近产区开发的典型例子。

4. 输油船:一种专门用于运输原油或石油产品的船舶。

它们通常在海洋上运输石油,并通过码头或石油终端设施将其卸载。

例如,超大型原油船具有巨大的储油能力,可以一次性运输数百万桶原油。

这些解释提供了一些关于油气运输的基本概念以及相关术语。

如果您有特定的问题或需要更详细的解释,请告诉我。

油气与固体矿产不同,具有流动特性。

这一特征决定了油气藏在时空分布与演化的复杂多变。

这些复杂的动态过程都发生在地质历史时期,在勘探开发中很难直接观察,甚至很难获得油气运、聚的痕迹。

长期以来,油气运、聚、散过程的重要性一再为人们强调,但至今仍是油气地质理论研究和实际应用的薄弱环节。

20世纪80年代以前, 油气运移的研究主要归属于定性实验、机理认识和有机地球化学中油一源对比的范畴。

20世纪80年代以后,油气运移的研究呈多样形式发展,除地球化学外,其理论、物理实验和数值模拟等方面都得到了很大的发展。

本文从油气运移研究方法、油气运移理论研究及研究展望3个方面综述油气运移研究的现状和主要进展,总结研究了立次运移的理论发展体系,并绘制了技术理论发展谱系图。

优势通道油气通过有限的优势通道进行运移是沉积盆地输导系统的非均质性、能量场的非均一性和流体物性等多种因素共同作用的结果。

油气的二次运移既可能沿着储集层或不整合面侧向运移,也可能沿着断裂穿层而过进行垂向运移。

运移的距离在垂向上取决于盆地内地层的厚度和断裂在垂向上的延伸距离,一般可达数公里;在侧向上只要具有足够的油气量,运移通道连续性好,油气运移的距离为几十公里乃至数百公里也是可能的。

二次运移的通道还可能是岩石中的溶孔、溶洞、断裂、裂隙和不整合面。

断裂带既可以作为通道,促进油气的运移,也可能作为封闭层,对油气起到封闭作用。

但目前对于断裂作为油气运移通道的研究多集中在断裂开启的可能性和有效性方面,而对油气在断裂内部如何运移的讨论不多。

油气沿断层面或断裂带的运移特征既与断层本身的特征有关,又受断裂两侧被断开地层的构造形态的影响。

油气疏导系统所谓油气输导系统系指连接源岩与圈闭的运移通道所组成的输导网络。

它作为油气成藏中连接生烃与圈闭之间的“桥梁与纽带”,在某种程度上决定着含油气盆地内各种圈闭最终能否成为油气藏及油气聚集的数量,而且还决定着油气在地下向何处运移,在何处成藏及成藏类型。