唐玄宗时中日的交流

- 格式:ppt

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:20

论唐代中日往来诗歌交流正说明,彼时有日本诗人专门写作汉诗。

唐代伊始,中日之间的文化交流往来频繁,日本遣唐使制度先后延续了二百多年,也让许多倾心汉学,特别是诗歌的日本学者得到了滋养。

这其中,既有在唐代学习多年之人,亦有反对遣唐使制度的人。

但从他们的诗作中,却能看到同一轮明月之下的人类共情。

李白的恸哭李白送别过很多人,在黄鹤楼、在赤壁、在荆门。

其中既包括同为诗人的孟浩然,也包括一位叫魏万的王屋山人。

送别魏万时,李白写下了《送王屋山人魏万还王屋》一诗,其中有一句“身着日本裘”却引出了另一则故事。

诗人写诗,有时候会在诗句之后写几笔注释以作说明,在这句“身着日本裘”之后,李白特意自注说明道:“裘则朝卿所赠,日本布为之。

”这位朝卿想来与李白关系不错,赠送的贵重衣物李白经常穿,走路都能生出风来。

这份在送别他人时候的“三心二意”某种程度上显示李白与此人关系颇好,好到当李白听闻“朝卿”罹难海上之后,便声泪俱下地写了一首《哭晁卿衡》(朝通晁,晁卿即朝衡),诗曰:日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

好友朝衡即将回国,哪知明月却没能将他送回故乡,反而船沉碧海,一时间,苍凉的心绪充满了李白的内心。

一位老留学生要回乡了朝衡就是阿部仲麻吕,在大唐的五十年,几乎就是他的一生。

公元630年,日本派出第一批遣唐使。

从此,由日本而来的学生、僧侣在大唐学习知识、佛法,与当时唐朝的文人、名僧多有交往。

日本留学生若是学有所成,还可以参加唐朝的科举考试,以此入仕。

开元初年(713),阿部仲麻吕作为副使来唐。

之后进入国子监学习。

开元十四年,阿部仲麻吕参加唐科举考试,进士及第。

《旧唐书》载:“其偏使朝臣仲满,慕中国之风,因留不去,改姓名为朝衡,仕历左补阙、仪王友。

衡留京师五十年,好书籍,放归乡,逗留不去。

”《新唐书》中记载得更为详细一些,将他在唐朝的五十年分为两段,先是“慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙,仪王友,多所该识,久乃还”。

-唐朝的中外文化交流习题〔含答案)一、选择题1.隋唐时期,中日僧人为两国的文化交流做出过突出的奉献,"舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城〞歌颂的高僧是( )A.弘法大师 B.鉴真 C.玄奘 D.阿陪仲麻吕【答案】B【解析】依据题干"舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城〞的信息,依据课本所学可知,隋唐时期,中日关系密切,友好往来频繁,其中最有影响力的是高僧鉴真,他六次东渡日本,最终成功,在日本十年,辛勤不懈的传播唐朝文化,他精心设计的唐招提寺,佛殿样式优美,至今犹存,被日本视为艺术明珠,B项符合题意;弘法大师不符合"舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城〞的容,A项不符合题意;玄奘是西行天竺的高僧,C项不符合题意;阿倍仲麻吕是日本奈良时代的遣唐留学生之一,开元年间参加科举考试,高中进士,D项不符合题意;应选B。

2.以下图是世界上保存完好,现在最古老的的石拱桥之一,其设计和主持建造者是A.宋应星 B.春 C.徐霞客 D.徐光启【答案】B【解析】依据题干的图片容是州桥,结合所学可知,州桥建于隋朝年间公元595年-605年,由著名匠师春设计建造,距今已有1400多年的历史,是当今世界上现存第二早、保存最完整的古代单孔敞肩石拱桥,州桥是古代劳动人民智慧的结晶,开创了中国桥梁建造的崭新局面,B项符合题意;宋应星的成就是"天工开物",A项不符合题意;徐霞客是明朝地理学家、旅行家和文学家,地理名著"徐霞客游记"的作者,被称为"千古奇人",C项不符合题意;徐光启是明朝的科学家,不是建筑师,D项不符合题意;应选B。

3.*历史兴趣小组进展研究性学习,搜集到一些资料。

以下这一组图片资料表达的主题是A.古代经济重心的南移B.古代的对外友好交往C.唐朝经济的繁荣D.明朝的科技成就及影响【答案】B【解析】根据图片信息"丝绸之路上的商路,玄奘,鉴真,和下西洋〞,结合所学知识可知,"丝绸之路〞加强了东西方经济文化的交流;玄奘西行,促进了中印文化的交流;"鉴真东渡〞促进了中日文化的交流;"和下西洋〞加强了我国和亚非各国的友好关系,密切了我国同亚非各国的经济文化联系,选项B符合题意;而选项ACD不符合题意。

中日两国是一衣带水的邻邦,也都是世界上有重要影响的国家。

在中日两国两千多年的交往中,既有密切的现实联系,又有历史的恩怨。

唐代在中日友好和文化关系史上,都是个值得特别注意的时代。

尤其在文化方面两国关系之密和影响的深远,在历史上也是稀有的现象。

有人甚至说:“日本中古的制度一向被认为是日本固有的,但一翻开唐史,却发现有好多完全是模仿唐制的”。

至今,日本还有很多事物的名称冠以唐字,如唐织、唐锦、唐金、唐锹等等,表明它们的来源是中国,以区别于日本自创的事物。

所以我认为唐朝是中日关系史上最为亲密的时期。

关键词:中日关系遣唐使唐制兼容并蓄中日两国是一衣带水的邻邦,也都是世界上有重要影响的国家。

在中日两国两千多年的交往中,既有密切的现实联系,又有历史的恩怨。

唐代在中日友好和文化关系史上,都是个值得特别注意的时代。

尤其在文化方面两国关系之密和影响的深远,在历史上也是稀有的现象。

有人甚至说:“日本中古的制度一向被认为是日本固有的,但一翻开唐史,却发现有好多完全是模仿唐制的”。

至今日本还有很多事物的名称冠以唐字,如唐织、唐锦、唐金、唐锹等等,表明它们的来源是中国,以区别于日本自创的事物。

所以我认为唐朝是中日关系史上最为亲密的时期,现在我们就来了解唐朝中日之间的交流盛况。

一、唐的强盛和兼容并包的开放政策加强了与日本的经济文化交流。

几乎所有的中国人都知道:唐朝是中国历代封建王朝中最为强盛的朝代,也是当时世界上最为繁荣富强,文明昌盛的国家之一。

唐朝前期的100多年里, 从唐太宗、武则天到唐玄宗前期, 南北统一,政治清明,社会稳定,经济高度繁荣,出现了欣欣向荣的治世局面。

唐政府实行开明,兼容的民族政策,各民族友好相处,平等往来,积极主动地发展与周边各民族的关系。

韦尔斯在《世界史纲》中曾说:“当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中时,中国人的思想却是开放的,兼收并蓄而好探求的”。

盛唐时期国运鼎盛,政局安定。

科举选官等一系列制度创新,为社会发展注入了生机勃发的活力。

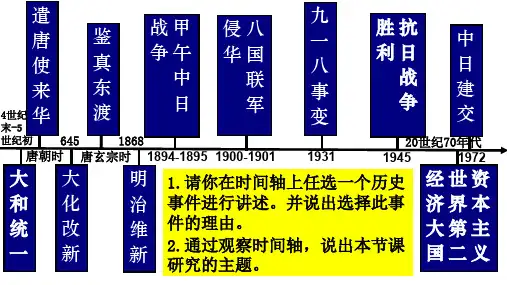

中日交流历史梳理姓名:江国亮学号:2011011647专业:建筑装饰工程技术2班一.中日交流可分为几个时期:1.友好交往时期:中国和日本一衣带水,比邻而居,两国都有着悠久的历史。

早在西汉时期,双方就有了经济文化交流。

东汉初期,日本倭奴国国王遣使来汉,光武帝赠赐“汉委奴国王”金印,此印于1784年在日本出土;中国的铸铜制铁技术也传入日本。

唐朝时,日本与中国的交往更加密切,双方在政治、经济、文化领域进行了广泛交流。

日本的阿倍仲麻昌和中国的鉴真和尚是当时的友好使者。

唐朝的文化对日本文化产生了广泛的影响,中国的佛教、医药学知识、建筑和雕塑技术等传到日本,日本在政治经济制度、城市建筑、文字、日常生活等方面均采取了中国的做法,并进行了著名的“大化改新”,实现从奴隶社会向封建社会的过渡。

2.对抗与友好并存时期:明朝后期,日本一些浪人和武士勾结中国东南沿海的奸商形成倭寇,严重威胁到当地人民生命和财产的安全。

民族英雄戚继光和余大猷英勇抗倭,肃清了其势力。

1592年和1597年,日本丰臣秀吉两次派兵攻打朝鲜,中国明朝先后派李如松和邓子龙人朝抗击日本的侵略军,李舜臣与邓子龙双双壮烈牺牲,形成中朝人民鲜血凝成的友谊明朝时期,中日贸易往来成为双方关系重要纽带。

清朝晚期,中国以陈独秀、鲁迅等为代表大量的留学生留学日本,有利于中国资产阶级革命派的形成和革命思想的传播3.日本侵华时期:(1)、世纪60年代后期开始,日本进行了“明治维新”,这一改革使日本实现了由封建社会向资本主义社会的转变。

日本也积极利用两次工业革命的成果,提倡“殖产兴业”、“文明开花”,成为亚洲唯一的、最强大的国家。

(2)、明治维新后的日本在向帝国主义过渡过程中,制定了“征韩侵华”的政策,把侵略的矛头对准了朝鲜和中国:1874年侵略了中国的台湾省,勒索50万两白银;1895年又挑起了甲午中日战争并打败清朝政府,强签中日《马关条约》,割台湾,勒索白银2亿3千万两,成为日本帝国主义势力剧增的重要因素。

部编历史七下第4课《唐朝的中外文化交流》知识点唐朝的中外文化交流的几个事例:1、遣唐使:唐朝时,日本为了学习中国的先进文化,派遣唐使来华。

对日本的后世产生了深远的影响。

2、鉴真东渡:在唐朝与日本的交流中,最有影响的是鉴真。

鉴真六次东渡日本,传播唐朝文化,为中日交流做出了重要贡献。

3、玄奘西行:贞观年间,玄奘西行天竺取经,称为佛学大师。

主要贡献是《大唐西域记》一书,是研究中外交流史的重要贡献。

七下第4课《唐朝的中外文化交流》课前预习题遣唐使1. 时期,中日交往频繁,为了学习中国的。

日本派使节到中国,当时称“”。

把唐朝先进的、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

鉴真东渡2. 是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请,六次东渡,终于在754年抵达日本。

他在日本传授,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

玄奘西行3.唐朝与天竺有频繁的交往。

年间,高僧玄奘西行前往天竺取经。

他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府游学,成为远近闻名的佛学大师。

4. 携带大量佛经回到长安,并主持译经工作。

根据他的口述,由弟子记录成书的《》,记载了100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

七下第4课《唐朝的中外文化交流》课后自测题1、上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。

下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是()A.玄奘东渡日本传播唐朝文化B.两国之间有贸易往来C.唐朝时期有十几批遣唐使来华D.日本按唐朝模式进行政治改革2、“遣唐使”“玄奘西游”“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是()A.对外开放B.经济繁荣C.政治清明D.交通发达3、唐朝僧人玄奘曾游学天竺,并根据亲身见闻口述,由弟子记录成一部重要书籍,它是()A.《马可•波罗行纪》B.《金刚经》C.《大唐西域记》D.《西游记》4、中印交流源远流长,唐朝时期玄奘西游为中印文化交流作出了巨大贡献。

第四课唐朝的中外文化交流

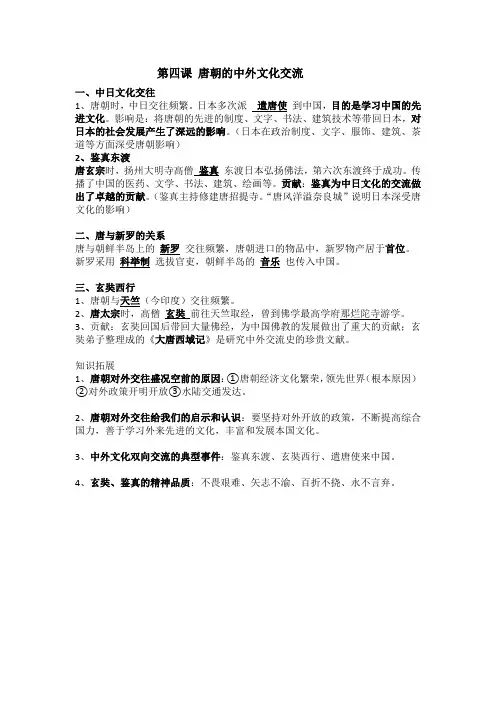

一、中日文化交往

1、唐朝时,中日交往频繁。

日本多次派遣唐使到中国,目的是学习中国的先进文化。

影响是:将唐朝的先进的制度、文字、书法、建筑技术等带回日本,对日本的社会发展产生了深远的影响。

(日本在政治制度、文字、服饰、建筑、茶道等方面深受唐朝影响)

2、鉴真东渡

唐玄宗时,扬州大明寺高僧鉴真东渡日本弘扬佛法,第六次东渡终于成功。

传播了中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

贡献:鉴真为中日文化的交流做出了卓越的贡献。

(鉴真主持修建唐招提寺。

“唐风洋溢奈良城”说明日本深受唐文化的影响)

二、唐与新罗的关系

唐与朝鲜半岛上的新罗交往频繁,唐朝进口的物品中,新罗物产居于首位。

新罗采用科举制选拔官吏,朝鲜半岛的音乐也传入中国。

三、玄奘西行

1、唐朝与天竺(今印度)交往频繁。

2、唐太宗时,高僧玄奘前往天竺取经,曾到佛学最高学府那烂陀寺游学。

3、贡献:玄奘回国后带回大量佛经,为中国佛教的发展做出了重大的贡献;玄奘弟子整理成的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

知识拓展

1、唐朝对外交往盛况空前的原因:①唐朝经济文化繁荣,领先世界(根本原因)

②对外政策开明开放③水陆交通发达。

2、唐朝对外交往给我们的启示和认识:要坚持对外开放的政策,不断提高综合国力,善于学习外来先进的文化,丰富和发展本国文化。

3、中外文化双向交流的典型事件:鉴真东渡、玄奘西行、遣唐使来中国。

4、玄奘、鉴真的精神品质:不畏艰难、矢志不渝、百折不挠、永不言弃。

唐朝中日文化交流的史实

唐朝是中国历史上一个重要的朝代,同时也是中日文化交流的一

个重要时期。

自唐朝开放海上丝绸之路以来,中日之间的文化交流逐

渐增多并达到了很高的水平。

唐朝时期,日本进行了大规模的文化借鉴,其中最显著的就是汉

字的引进。

中日两国的文化交流主要是通过外交使节、商人、僧人等

途径进行的。

日本派遣了大量的官员、士兵和商人等前往唐朝,同时

唐朝也向日本派遣了一些外交使节,这些人员的到来促进了中日两国

之间的文化交流。

唐朝不仅仅将文化传播给了日本,同时还享受了来自日本的文化

影响。

例如,唐朝在建筑、陶瓷、绘画等方面受到了日本的影响。

同时,唐朝与日本之间的文化交流也影响了两国的法律制度和思想文化。

在唐朝时期,佛教也是中日之间进行文化交流的一个重要媒介。

唐朝佛教的繁荣,对于日本的佛教信仰有着深远的影响。

日本的佛教

信仰主要是通过唐朝传入的禅宗、天台宗和真言宗等流派发展起来的。

总的来说,唐代中日之间的文化交流是一个长期而深入的历史过程。

不仅促进了两国之间经济的发展,同时对于两国文化的繁荣也起

到了很大的促进作用。

唐代中日文化交流概况唐代是我国历代王朝中实力最强的王朝之一。

时至今日,有些流寓海外的华人仍然自称为“唐人”,华人在海外都市中的聚居地被称为“唐人街”,而华侨则将祖国称之为“唐山”。

唐代繁荣的经济,昌明的文化和完备的制度,对隔海相望的东邻日本产生了强烈的吸引力,成为日本竭力模仿的楷模。

日本通过派遣留学生来唐朝学习和延邀唐朝各类人才到日本传授等多种手段,全面移植唐朝文化,在哲学思想、文物制度、文学艺术、音乐舞蹈、天文历算、医学、建筑等文化科技的各个领域,以至衣食住行、风俗娱乐等社会生活的各个方面都无不受到唐朝文化的强烈影响。

在中日文化交流过程中,既涌现出了大批像吉备真备和空海那样以学习唐朝文化为己任日本留学生或留学僧,也出现了像鉴真和尚那样终身以传播唐朝文化为使命的唐朝专业人士的杰出代表,正是通过他们的不懈努力,才形成了唐朝与日本文化交流的繁荣局面。

留学生从唐朝初年开始,日本就在遣隋使的基础上,向唐朝派遣“遣唐使”,以最大限度地从唐朝先进的文化中汲取养分,为日本社会的发展探求出路。

总共派出的遣唐使共有19次。

遣唐使的主要目的是从事吸收唐朝优秀文化的活动,除了在各地参观考察孔庙、寺观等文化名胜外,他们还聘请儒者教授儒家经典,延聘各类人才前往日本,通过各种途径搜求唐朝典籍携回日本。

介绍留学生和学问僧来唐朝学习,是遣唐使活动的一项重要内容。

日本留学生大多被安排在国子监,系统学习中国古代经典及唐代典章制度,在唐学习时间大多在十年以上,有些甚至长达二三十年,由于他们深受唐朝文化的熏陶,归国后往往对唐朝与日本的文化交流,尤其是对日本吸取唐朝文化做出了重大的贡献。

在遣唐使后期,出现了以“请益生”或“请益僧”为名的留学生,所谓的请益生,主要是指在某一领域学有专长的留学生,他们在唐朝停留时间一般较短,只是专门就某些疑难问题索解问难,具有短期进修的性质,这种变化表明,在遣唐使后期,日本对唐朝文化的学习已经取得了相当的成效。

隋唐时期的中日关系研究隋唐时期是中国历史上一个辉煌的时期,同时也是中国和日本交流频繁的时期。

在这个时期内,中日两国之间的关系呈现出了一种多元的状态,涉及到了政治、经济、文化等方面。

而如何研究这段历史,深入探究其中的内在逻辑和外部环境,对于增进中日两国之间的相互理解和友谊具有重要的意义。

在本文中,我们将回顾隋唐时期中日关系的历史沿革,分析其中的涉及因素和不同的阶段特点,并探讨如何理性看待这段历史,为中日友好交往提供启示和借鉴。

一、历史沿革中日两国的接触可以追溯到古代的汉朝时期,不过在隋唐时期,由于中央政权的膨胀和边境的变化,导致了中日间的关系出现了新的变化和调整。

在史书中有关于隋朝与日本的关系的记载,其中《大唐西域记》中也提到了隋唐时期和日本的经贸往来。

这期间两国之间的交往显得非常活跃,主要涉及到官方的外交往来以及商业贸易的活动。

二、涉及因素在隋唐时期中日关系发生的历史事件中,有多重因素在其中扮演了重要的角色。

首先,一些经济手段如商人和商船的出现和日本内部的政治变动都是起到了不可忽视的作用。

其次,隋唐时期与日本在地理上的接近和统治优势也影响了这种关系。

再次,汉字与儒家文化在日本的传播和发扬还从文化角度加深了中日两国的交流。

三、不同的阶段在隋唐时期的中日关系的历史发展中,可以大致分为三个历史阶段。

第一个阶段是从隋朝到唐朝初期,这个时期里中日双方的交往主要是商业往来。

第二个阶段是唐玄宗时期,对于中日两国之间的交往有了更广泛的官方往来和文化交流。

第三个阶段是安史之乱后的中国,这个时期中日关系出现了一些波折和负面的影响,日本开始侵犯中国领土并且援助唐朝的敌人。

四、理性看待对于隋唐时期中日关系的研究,我们应该以理性的角度去看待。

尽管隋唐时期对于中国和日本两国的关系带来了许多积极的影响,但历史也在一些方面提醒了我们。

历史上在其中过程中双方存在了不少分歧和问题,包括了在日方政治和军事方面对于中国的干涉、争端和战争等。

第4课唐朝的中外文化交流一、唐朝与日本的交流1.遣唐使:为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。

学习内容:遣唐使唐朝的先进制度、天文历法、文字典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本。

影响:对日本社会的发展产生了深远影响。

2.鉴真东渡时间:唐玄宗时期人物:鉴真,扬州大明寺高僧,在唐朝与日本的文化交流中最有影响。

贡献:①在日本传授佛经②传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等;③在日本主持修建唐招提寺影响:鉴真为中日文化交流做出了卓越的贡献。

二、唐朝与新罗的交流表现:①新罗物产居唐朝进口首位;②新罗模仿唐朝建立政治制度、科举制③朝鲜音乐传入中国三、玄奘西行——唐朝与天竺的交流时间:唐太宗贞观年间人物:玄奘,西行天竺取经,在那烂陀寺游学贡献:①携带大量佛经回到长安,对中国佛教的发展做出重大贡献②口述《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。

※※注:鉴真东渡和玄奘西行具备哪些精神克服了重重困难?不屈不挠、不畏艰险、敢于牺牲、乐于奉献、信守承诺※※注:唐朝对外交往活跃的原因?①唐朝高度发达的经济文化对各国具有吸引力;②唐朝实行比较开放的对外政策;③周边国家重视与唐朝的交往;④对外交通发达。

第5课安史之乱与唐朝衰亡一、安史之乱1.概况:唐玄宗后期天宝年间(755—763年)节度使安禄山、史思明发动的一起叛乱,被平定。

2.原因:①开元末年,唐玄宗追求享乐,朝政日益腐败;②社会矛盾尖锐,边疆形势也日益紧张;③各地节度使势力膨胀,形成外重内轻的局面。

3.影响:①对社会经济造成极大的破坏;②唐朝由盛转衰;③地方上逐渐形成藩镇割据的局面。

二、黄巢起义1.原因:①唐朝后期,统治腐朽;②藩镇割据;③人民赋役繁重,生活困苦。

2.影响:在黄巢的率领下,攻入长安,给唐朝统治以致命的打击。

三、唐朝灭亡907年,朱温建立了后梁政权,唐朝灭亡。

四、五代十国的更迭与分立1.概况:五代:黄河流域的后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权。

部编历史七下第4课《唐朝的中外文化交流》知识点唐朝的中外文化交流的几个事例:1、遣唐使:唐朝时,日本为了学习中国的先进文化,派遣唐使来华。

对日本的后世产生了深远的影响。

2、鉴真东渡:在唐朝与日本的交流中,最有影响的是鉴真。

鉴真六次东渡日本,传播唐朝文化,为中日交流做出了重要贡献。

3、玄奘西行:贞观年间,玄奘西行天竺取经,称为佛学大师。

主要贡献是《大唐西域记》一书,是研究中外交流史的重要贡献。

七下第4课《唐朝的中外文化交流》课前预习题遣唐使1. 时期,中日交往频繁,为了学习中国的。

日本派使节到中国,当时称“”。

把唐朝先进的、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

鉴真东渡2. 是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请,六次东渡,终于在754年抵达日本。

他在日本传授,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

玄奘西行3.唐朝与天竺有频繁的交往。

年间,高僧玄奘西行前往天竺取经。

他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府游学,成为远近闻名的佛学大师。

4. 携带大量佛经回到长安,并主持译经工作。

根据他的口述,由弟子记录成书的《》,记载了100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

七下第4课《唐朝的中外文化交流》课后自测题1、上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。

下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是()A.玄奘东渡日本传播唐朝文化B.两国之间有贸易往来C.唐朝时期有十几批遣唐使来华D.日本按唐朝模式进行政治改革2、“遣唐使”“玄奘西游”“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是()A.对外开放B.经济繁荣C.政治清明D.交通发达3、唐朝僧人玄奘曾游学天竺,并根据亲身见闻口述,由弟子记录成一部重要书籍,它是()A.《马可•波罗行纪》B.《金刚经》C.《大唐西域记》D.《西游记》4、中印交流源远流长,唐朝时期玄奘西游为中印文化交流作出了巨大贡献。

唐朝中日交往的史实

唐朝与日本的交往始于7世纪末期,随着东海贸易的发展,唐朝与日

本的交往日益增加。

以下是唐朝与日本的中日交往史实:

1.派遣使节:唐朝曾多次派遣使节前往日本,成功的使节包括宋钦宗、高力士、张义真、崔知贤等。

2.唐朝的文化影响:唐朝文化在日本影响深远,如唐诗、唐画、唐音乐、唐舞等均影响到日本文化。

3.冊封:唐玄宗曾冊封大日本天皇为“日本国王”,表明唐朝承认日

本的独立国家地位。

4.中日航线的建立:唐朝与日本之间建立了中日航线,进行贸易和文

化交流。

5.日本僧侣到唐朝的学习:唐朝时期,日本不少僧侣到唐朝学习佛学、语言、文化等知识和技艺,对日本文化发展产生重要影响。

总之,唐朝与日本的交往深刻影响了双方的历史和文化,也为今日中

日两国的友好交流奠定了基础。

唐朝中日交往的史实

唐朝时期,中国和日本之间的交往历史悠久。

唐朝初期,随着唐朝的建立,中国与日本之间的交流逐渐加强。

唐朝皇帝派遣使臣前往日本,向日本皇帝表示友好,并传授了中国的政治、文化、经济等方面的知识。

唐朝与日本的交往主要通过贸易、文化和政治方面的交流。

唐朝商人通过海上贸易,将中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品带到日本,与日本的铜、铁、木材等商品进行交换。

这种贸易往来使得中国与日本之间的经济关系更加紧密。

除此之外,唐朝的文化也深刻地影响了日本。

唐朝的文学、诗歌、绘画、建筑等方面的成就,也被日本所吸收和借鉴。

唐朝的佛教文化也被传到日本,并在日本发展成为独特的日本佛教文化。

在政治方面,唐朝与日本的交往也十分密切。

唐朝皇帝派遣的使臣除了传授文化知识,也带来了中国的政治制度和管理经验。

这些知识在日本得到借鉴,为日本政治制度的发展奠定了基础。

总之,唐朝与日本之间的交往历史丰富多彩,为两国的相互了解和友好关系奠定了良好的基础。

- 1 -。

中外交流促进文化发展嗯的例子

1.鉴真东渡,唐玄宗时鉴真六次东渡日本,加强了中日文化交流。

2.马可波罗来华,意大利人马可波罗来华,加强了中欧的联系。

3.玄奘取经,加强了中国人对古印度的了解。

4.丝绸之路,传播了中国的科技文化,也带来了其他文明。

5.郑和下西洋,加强了中国同西洋各国之间的联系。

6.法国举办了“中国文化年”,中俄互办“语言年”。

7.中国在海外88个国家建立了孔子学院。

8.举办“中美文化论坛——数字化时代的文化遗产保护与展现”学术研讨会。

9.每年中国都有学生出国留学,同样也有外国留学生在中国学习。

10.日本遣使与隋通好,遣唐使全面学习中国的经学、佛学、医字、叉学艺术、天文历法、建筑、手工业技术以及政治法律制度和风俗习惯,吸收中国的先进文化,文化交流达到了顶峰,从而极大地推进了日本社会的全面发展。

唐朝时期中日音乐文化因缘研究唐朝时期中日音乐文化因缘研究随着东亚文化的交流融合,中日音乐文化之间建立起了长期的互相影响、互相借鉴的关系。

唐朝时期正处于中日音乐文化交流的高峰期,中日两国的音乐文化相互渗透,共同促进了音乐艺术的发展。

本文将从交流的历史背景、文化传承的途径、演奏技术及表现手法等方面分析中日音乐文化之间的因缘关系。

一、历史背景唐朝时期,中日之间的政治、经济、文化等多方面交流达到了前所未有的高度。

唐玄宗时期,中日交往进入了一个新阶段,日本往来中国的官员达到了顶点,大批日本文化人士到唐朝求学,学习了伟大的中华文明和音乐文化。

他们将所学知识带回了日本,不断地推动着日本的音乐文化发展。

二、文化传承的途径唐朝及日本两国的音乐文化传承均采用口传心授的方式。

在唐朝,音乐家们会在宫廷中表演,同时会通过学徒制度将技艺传承给后人。

日本古代的音乐艺术家被称为“能”家,讲求口传心授,即采用口述方式传授技艺。

他们的教育方式是将歌曲教给学生,要求他们弹奏并演唱,直至学生能完全跟唱跟弹为止。

三、演奏技术及表现手法唐朝及日本音乐文化中的一大特点是笛、琴等乐器的运用。

唐代音乐中笛子是主要乐器之一,日本由唐代传入的乐器则有笛子和琴等。

因此,在日本古代民间音乐中,笛子和敲击乐器是主要演奏乐器。

在音乐表演中,日本的“能”剧演员会配合着音乐演出,通过面具、服装、姿势等细节来表现出角色的不同性格和情感状态。

而唐代宫廷音乐演奏和舞蹈表演,强调的是舞蹈和乐器相互配合,使音乐与舞蹈浑然一体。

总之,唐代时期中日两国的音乐文化虽在历史和文化传承的途径上不尽相同,但在演奏技术及表现手法上,相互吸收、互相借鉴,共同促进了音乐艺术的发展。

我们可从这段历史记忆中看到中日之间不仅在经贸上的交流互动,其文化交流在音乐、绘画等领域,也互惠互利。

相信在未来的发展中,中日两国音乐文化将会有更加广泛的交流与互动,共同寻求突破和创新。