主动脉瘤及主动脉夹层的分型

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:28

主动脉夹层DEBAKEY分型1、分型传统主动脉夹层分型方法中应用最为广泛的是Stanford分型和Debakey分型.Debakey将胸主动脉夹层动脉瘤分为三型:I型,胸主动脉夹层动脉瘤起源于升主动脉并累及腹主动脉;II型,胸主动脉夹层动脉瘤局限于升主动脉;III型,胸主动脉夹层动脉瘤起源于胸降主动脉,向下未累及腹主动脉者称为IIIA,累及腹主动脉者称为IIIB。

Stanford大学的Daily等将胸主动脉夹层动脉瘤分为两型:无论夹层起源于哪一部位,只要累及升主动脉者称为A型;夹层起源于胸降主动脉且未累及升主动脉者称为B 型。

StanfordA型相当于DebakeyI型和II型,StanfordB型相当于DebakeyIII型。

本指南认为Stanford分型更为简洁实用。

2、分级主动脉壁黏膜下出血,或壁间血肿形成,以及主动脉壁硬化斑块的溃疡形成,可能是夹层形成的早期阶段,或者是夹层的一种亚型。

在此基础上提出了主动脉夹层的5级分类方法。

1级(典型的主动脉夹层,有破裂撕脱的内膜片将主动脉分为真假两腔)主动脉夹层发病的特征性病理改变是主动脉内中膜撕裂(通常撕裂位于中外膜之间),将主动脉管腔分为真假两个腔,由于两腔压力不同,假腔常大于真腔,真假腔经内膜的破裂口相交通。

然而在有些主动脉夹层患者中并未发现内膜破裂口,这在临床上不常见,但尸检报告有4%~12%未发现内膜破裂口。

夹层病变可从内膜破裂口开始向近端或远端发展,病变累及主动脉的分支时可导致相应并发症的发生。

2级(主动脉中膜变性,有内膜下血肿形成或内膜下出血)主动脉壁内血肿形成可能是主动脉中层变性后的早期表现,主动脉外膜和内膜的弹性系数不同可能是主动脉壁内出血的另一原因,出血的血管可能是主动脉壁内的滋养动脉。

影像学检查中发现2级夹层约占夹层的10%~30%。

2级夹层又可分为两个亚型。

A亚型表现为主动脉内壁光滑,主动脉直径不超过 3.5cm,主动脉壁厚不超过0.5cm.在超声检查中约1/3的该型患者可发现主动脉壁内低回声区,低回声取内无血流信号,血肿的平均长度约11cm。

主动脉瘤(AA)及主动脉夹层(AD)诊疗规范(一)疾病特点:1、主动脉瘤及夹层主要病因为动脉粥样硬化,大多伴有高血压。

其发生机制很复杂,遗传易感性、动脉粥样硬化及各种蛋白酶等均与其发生直接相关。

各种病因最终都表现为主动脉中层的退行性变,继而扩张形成动脉瘤。

2、主动脉瘤可无明显症状,在体检时发现,也可有腹痛(疼痛一般不随体位或运动而改变)、压迫临近器官出现相应症状、远端血管栓塞症状和腹部搏动性包块;动脉瘤破裂时有突发腹痛、休克、搏动性包块。

3、夹层动脉瘤多急性起病,可有突发剧烈撕裂样胸痛,可发生于前胸、后背、或腹部或沿胸主动脉行径,也可呈刺痛或刀割样疼痛,大汗淋漓,转移性疼痛自前胸至后背以至下腹,提示撕裂发展过程。

可伴有高血压、脏器缺血或主动脉瓣关闭不全等表现。

严重者出现下半身青紫,股动脉搏动消失,肢体疼痛,感觉和运动障碍以至截瘫。

4、主动脉瘤多见于腹主动脉,尤以肾下腹主动脉瘤多见。

胸主动脉瘤较少见,但死亡率更高。

主动脉瘤少见类型为炎性主动脉瘤、感染性主动脉瘤。

前者在临床表现上,更容易出现腰部或腹部疼痛等症状。

慢性腹痛、体重减轻、血沉增快是诊断炎性腹主动脉瘤的三联征。

后者多由继发感染引起,葡萄球菌和沙门菌是常见的致病菌,结核杆菌和梅毒也可以导致主动脉瘤。

5、腹主动脉瘤最常见的并发症为:瘤体破裂、远端脏器栓塞和邻近脏器受压。

6、主动脉夹层为临床急症,极为凶险,对其诊断治疗应刻不容缓。

7、常见的鉴别诊断主要有心梗、肺栓塞、胸膜炎、腹部占位性病变等。

(二)AD分型:最常用的有两种分级方法。

(1)DeBakey 分型Ⅰ型:内膜破口位于升主动脉,扩展范围超越主动脉弓,直至腹主动脉,此型最为常见;Ⅱ型:内膜破口位于升主动脉,扩展范围局限于升主动脉或主动脉弓;Ⅲ型:内膜破口多位于降主动脉峡部,扩展范围累及降主动脉或/和腹主动脉,其中膈上者又称为ⅢA型,膈下者为ⅢB型。

(2)Stanford 分型:A型:凡升主动脉受累者为A 型(包括DeBakeyⅠ型和Ⅱ型);B型:只涉及降主动脉者为B 型(相当于DeBakeyⅢ型);A型约占全部病例的2/3,B型约占1/3。

主动脉分解是一种可能危及生命的病症,其中主动脉的内层有眼泪,大型血管从心脏中分化出来。

这种泪水可以让血液进入主动脉壁的层层,导致层层分离(解剖)。

斯坦福分类系统将主动脉分解分为两种主要类型:A型和B型。

A型分解涉及上升主动脉,而B型分解涉及下降主动脉。

成像在主动脉分解的诊断和管理中发挥关键作用。

非连续(平面)和对比增强成像技术都通常用于评估疑似主动脉分解的患者。

在平面成像方面,出现拓宽的介质和、或异常的主动脉轮廓可能会引起对主动脉分解的怀疑。

然而,平面成像的敏感性有限,往往需要用对比增强的成像进行进一步评价。

对比增强 CT血管造影术是主动脉分解诊断和分类所选择的成像方式。

它允许对主动脉及其分支进行详细的可视化,并能准确识别解剖的存在和范围。

在对比增强的CT成像上的关键发现包括存在一个动脉侧翼,它代表着主动脉壁撕裂的现场,以及存在一个假的路门,这是解剖后形成的主动脉壁内的一个通道。

除CT血管造影外,核磁共振和转录回声心电图是其他的成像模式,可

用于评价主动脉分解。

然而,由于CT血管造影术的普及性和高诊断精度,它仍然是主要的成像工具。

主动脉分解是一种严重的病情,需要迅速,准确地诊断。

成像,特别是对比增强的CT血管造影术,在主动脉分解的诊断和分类中发挥着至关重要的作用。

及早确认和适当管理对改善病人的结果至关重要。

主动脉瘤及主动脉夹层的分型课件xx年xx月xx日contents •主动脉瘤及主动脉夹层介绍•主动脉瘤的分型•主动脉夹层的分型•主动脉瘤及主动脉夹层的诊断•主动脉瘤及主动脉夹层的治疗•主动脉瘤及主动脉夹层的预防目录01主动脉瘤及主动脉夹层介绍指主动脉发生局限性异常扩张,形成永久性的、通常为良性的肿瘤样扩张。

主动脉瘤指主动脉内的血液通过撕裂主动脉内膜进入主动脉中膜,使中膜分离,沿主动脉长轴方向扩展,形成真假两腔的病理改变。

主动脉夹层主动脉瘤及主动脉夹层的定义主动脉瘤发病机制遗传、性别、年龄、吸烟、高血压、高血脂、糖尿病等多种因素导致动脉粥样硬化,形成局部动脉瘤,逐渐扩大,最终破裂出血。

主动脉夹层发病机制高血压、动脉粥样硬化、遗传等多种因素导致主动脉中膜层撕裂,血液进入中膜并沿主动脉长轴方向扩展,形成真假两腔。

主动脉瘤及主动脉夹层的发病机制主动脉瘤危害疼痛、出血、休克、猝死等,严重威胁患者生命安全。

主动脉夹层危害胸痛、呼吸困难、血压下降、晕厥等,如不及时治疗,死亡率极高。

主动脉瘤及主动脉夹层的危害02主动脉瘤的分型小型主动脉瘤直径小于5cm,无症状,一般无需治疗,定期影像学检查。

大型主动脉瘤直径大于5cm,有破裂、出血风险,需积极治疗。

按大小分型位于主动脉根部,可导致主动脉瓣关闭不全、心衰。

按位置分型升主动脉瘤位于主动脉弓部,可压迫气管、食管等。

主动脉弓瘤位于降主动脉,可累及胸腹主动脉、髂动脉等。

降主动脉瘤假性动脉瘤非动脉壁中层损伤导致,多由创伤引起。

真性动脉瘤动脉壁中层缺陷导致动脉瘤形成。

夹层动脉瘤主动脉中层撕裂形成两个薄壁,血液在两个薄壁之间流动。

按病理分型03主动脉夹层的分型近端夹层夹层起始于升主动脉根部,沿主动脉向上延伸,可累及主动脉瓣和主动脉弓。

远端夹层夹层起始于降主动脉,向远端延伸,可累及腹主动脉及其分支。

按破口位置分型局部型夹层病变局限于主动脉的一部分,如主动脉弓或胸主动脉。

广泛型夹层病变涉及整个主动脉或腹主动脉及其主要分支。

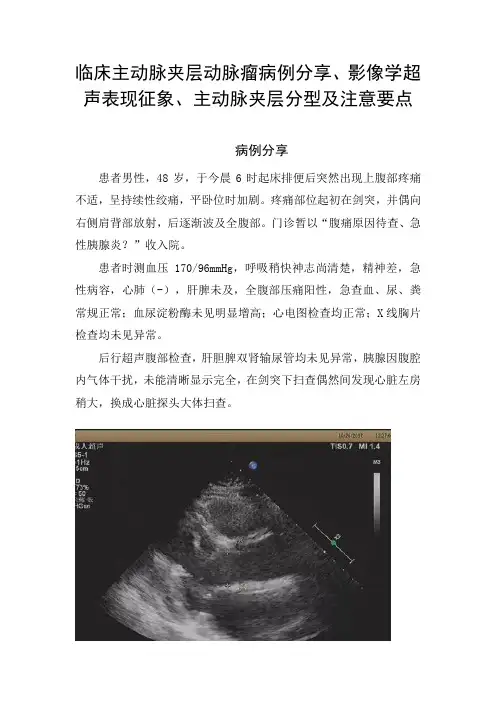

临床主动脉夹层动脉瘤病例分享、影像学超声表现征象、主动脉夹层分型及注意要点病例分享患者男性,48岁,于今晨6时起床排便后突然出现上腹部疼痛不适,呈持续性绞痛,平卧位时加剧。

疼痛部位起初在剑突,并偶向右侧肩背部放射,后逐渐波及全腹部。

门诊暂以“腹痛原因待查、急性胰腺炎?”收入院。

患者时测血压170/96mmHg,呼吸稍快神志尚清楚,精神差,急性病容,心肺(-),肝脾未及,全腹部压痛阳性,急查血、尿、粪常规正常;血尿淀粉酶未见明显增高;心电图检查均正常;X线胸片检查均未见异常。

后行超声腹部检查,肝胆脾双肾输尿管均未见异常,胰腺因腹腔内气体干扰,未能清晰显示完全,在剑突下扫查偶然间发现心脏左房稍大,换成心脏探头大体扫查。

上几幅图提示左房内径稍大,升主动脉内径约36mm稍增宽,主动脉瓣环及窦部内径未见明显异常,前室间隔及前壁中下段运动幅度及收缩增厚率稍减低,并测得EF值为55%。

上述图片提示:升主动脉内径稍宽,降主动脉内径增宽,较宽处约50mm,降主动脉远端内透声差,可见漂浮样内膜回声,并可见分隔血流。

·胸主动脉显示欠清晰,腹主动脉上段内径约44mm流速减低,最大流速约26.7/-18.5cm/s,腹主动脉远端内径约30mm。

腹主动脉内见漂浮样内膜回声,似见真腔及假腔。

超声提示:降主动脉及腹主动脉内径增宽并膜样回声:主动脉夹层可考虑(Debakey3型)。

紧急联系急诊科主管医生,医院多科室会诊,并行CT以明确诊断,后急送心外科开展手术,手术过程顺利,转ICU。

胸主动脉+腹主动脉CT提示:主动脉夹层动脉瘤(Debakey3型)。

降主动脉明显增宽最宽处内径约6.1x5.5cm,降主动脉至左侧髂总动脉可见双腔影,降主动脉弓降部见破口,真腔小,假腔大,胸主动脉及腹主动脉下端假腔内见弧形低密度充盈缺损(血栓可能)。

腹腔干由真假腔共同供血肠系膜上、下动脉起至真腔。

双侧肾动脉双腔供血。

主动脉弓及三大分支管壁增厚,头臂动脉见非钙化斑块影并管腔轻微狭窄。