_孔子家语_研究的里程碑_读杨朝明主编的_孔子家语通解_

- 格式:pdf

- 大小:67.52 KB

- 文档页数:2

孔子家语通解读后感《孔子家语》是一部记录孔子言行的古籍,其中包含了孔子的家训、学说、政治主张等内容。

这部书对于理解孔子的思想和学说有着重要的意义,也是中国传统文化中的重要组成部分。

通过阅读《孔子家语》,我对孔子的思想有了更深入的了解,也对自己的生活和学习有了一些新的感悟。

《孔子家语》中记录了孔子的一些家训和教导,其中有一条是“不患人之不己知,患不知人也”。

这句话告诉我们要注重自己的修养和学识,而不是去关心别人对自己的看法。

这也是我认同的一种生活态度,我觉得一个人应该首先关注自己的内心世界,做一个内心强大、有自知之明的人,而不是被别人的评价左右。

另外,《孔子家语》中还记录了孔子的一些政治主张和治国理念。

孔子认为一个国家的治理应该以德治,而不是以刑罚来维持秩序。

他强调了君子的品德和修养,认为只有君子才能够治理好一个国家。

这种理念在当今社会依然具有重要的启示意义,我们应该注重培养自己的品德修养,做一个有道德底线的人,这样才能够为社会做出更大的贡献。

通过阅读《孔子家语》,我也对孔子的学说有了更深入的了解。

孔子提出了“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”等重要的道德观念,这些观念对于我们的日常生活有着重要的指导作用。

在现代社会,我们也应该注重培养自己的仁义道德,做一个有担当、有情怀的人,这样才能够在社会中取得更大的成功。

通过阅读《孔子家语》,我对孔子的思想和学说有了更深入的了解,也对自己的生活和学习有了一些新的感悟。

我认为,孔子的思想具有很强的现实意义,他的一些家训和政治主张对于我们的生活和学习有着重要的启示作用。

我会继续学习和领会孔子的思想,努力将他的理念融入到自己的生活中去,做一个有道德底线、有担当的人。

同时,我也会将孔子的思想传播给更多的人,让更多的人受益于孔子的智慧。

孔子家语通解

“家之言者,亲亲扬扬也”,中国古代著名的思想家孔子的家语令人称赞,是有历史意义的指导性文字。

家语主要用来表达亲情,它是中国文化的重要组成部分,也是孔子思想永恒的学术宝藏。

家语主要用来传达家庭中人与人之间的亲情,以及对父母的尊敬。

它可以提高家庭内儿童的孝心,让他们在尊重和爱护自己身边老人,家人之间发展充满爱与和谐的关系。

孔子说:“子之事父,先尊而后宽;子之事母,先宽而后尊”。

这里,“先尊而后宽”的核心就是以“尊重”代表爱的表现,原因是家庭中父母的地位比孩子更高,因此必须先得到尊重才能得到宽容和体谅;“先宽而后尊”的核心则是以“宽容”代表爱的表现,原因是孩子有时会过失,因此必须先得到宽容才能得到尊重。

此外,家语还可以用来谆谆教诲家庭成员,以正确的行为方式来做事。

它以德行来引导儿女们把礼仪、孝道、仁爱、诚实、勤奋等融入家族的文化,让家庭生活更加朴实、和谐、健康。

“以言传训,以德治人”,孔子的家语就是借以传授孝道、教育、娱乐的有力工具,促使家庭成员之间有感情及关系,使家庭更具有凝聚力。

家语不仅体现了孔子思想中对道德、和谐、善良等中国传统价值观的诠释,也为人们提供了一种思考、探究家庭之间感情关系和彼此关爱的帮助。

孔子家语有着深远的历史意义,深入人心,影响着中国传统文化,令许多家庭充满爱与和谐。

结论:

孔子的家语是中国文化的重要组成部分,是一种把礼仪、孝道、仁爱、诚实、勤奋等融入家族文化的文字。

它不仅可以提高家庭和谐度,还可以传达家庭的亲情,让家庭成员之间有感情及关系。

家语深入人心,影响着中国文化,令许多家庭充满爱与和谐。

《典籍里的中国》观后感《典籍里的中国》观后感1今天我在电视上看了一个节目,名叫《典籍里的中国》。

这个节目让我看得眼泪直下,眼泪在眼眶里打转。

古人的诗词和精神都让我刮目相看呀!有个两千多年以后的读书人,带着我们回到两千多年前去,遇见护《书》人--伏胜先生。

读书人过来请教伏胜《书》好在哪儿?伏胜首先讲了“禹贡”就是关于大禹治水,大禹不仅治水,还有更大成就,就是大禹披九山、通九泽、决九河、定九州,那九州指的是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州。

广大的冀州是大禹用足迹一步一步地丈量出来的,古人称大禹的足迹为“禹迹”。

讲完“禹贡”之后就开始讲他护《书》的经历了。

伏胜壮年时,曾经是秦国的博士,天下的`《书》大都被毁了。

伏胜,只知道国家藏一部、他家藏一部,一次大火把国家藏的《书》化为灰烬,伏胜把《书》看成一条活的生命,伏胜与他的妻子和儿女为了逃避兵火,带上了一车的《书》,坐马车出咸阳回山东老家。

伏胜在中途遭遇兵劫,伏胜的儿子爱护《书》,以命相搏,被乱兵杀害了,伏胜的妻女颠沛流离。

后来,伏胜的妻子病重,那一年天降大雪,小女儿因险冻死和饿死。

为了取暖他们可以烧掉一车箱《书》,但伏胜的妻子宁死也拒绝烧掉一车《书》。

伏胜的妻子说:“这一车的书,是爱子以命相搏才得到保住的”。

伏胜的妻子挨饿受冷已经气衰力竭,伏胜的妻子知道这一车《书》,如爱子的性命,已经比她自己的性命更贵重了。

伏胜回到家乡,刚好家乡也遭遇兵火,伏胜只好将《书》藏于故宅墙内外出避难。

伏胜无时无刻挂念着家中藏的《书》,伏胜当天下初定,他再回家园,凿开墙壁发现书简多已朽毁,完整的篇目仅余二十八篇了。

之后伏胜要晁掌故把《书》给带回都城,流传天下,之后读书人带伏胜到现代的图书馆,古人叫藏书秘府。

惟殷先人,有册有典,每一本典籍,都是中华文明传承之路上一盏不灭的明灯,而《尚书》的光芒之闪耀至今,无论孔子活伏胜,都是用生命去延续和守护这盏灯的人,酌古至今,学史明智,丰富而珍贵的典籍,值得没一个中年国人去品读,也应该与世界分享,让我们从典籍中汲取智慧,走向未来。

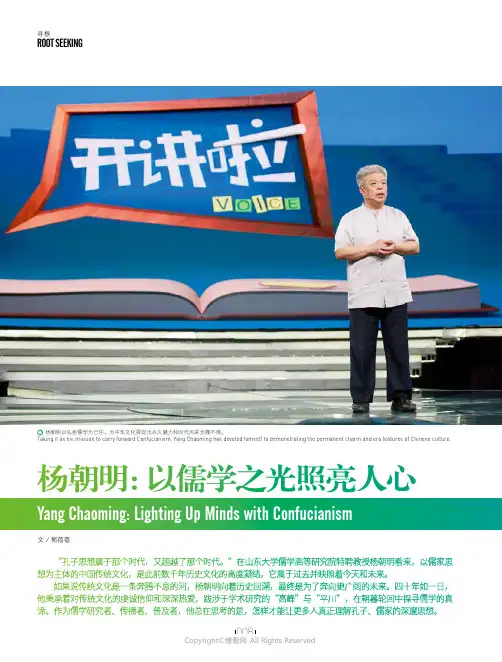

在“圣城”寻求一生所向1962年,杨朝明出生于梁山脚下的茶庄村,一个浸润着水浒文化豪情的地方。

那时,小山村交通闭塞、生活穷苦,但父母勤劳节俭、正直和善,尤其是朴实好学的父亲,让杨朝明在对“儒学”懵懂无知的幼时就感受到了“儒风”。

“父亲虽文化程度不高,但读书很多。

”小时候,杨朝明曾见父亲在本子上写下“君子务本”“礼之用,和为贵”这样的句子。

他在《梦里老家》一文中回忆说,老家的房屋梁柱上,曾有“万般皆下品,惟有读书高”的字迹,深深印刻在他的脑海中,而父亲与长辈“围炉夜话”时评人论事的场景,和“勤俭人家有余庆,谦恭君子有嘉名”等训语,更对他的性情、品格塑造产生了深远影响。

耳濡目染下,1981年,从未离开过县城的杨朝明考上了孔子故里的高校——曲阜师范学院(1985年11月更名为曲阜师范大学),进入历史系学习。

在那个年代,许多年轻人的偶像是中国女排,是数学家陈景润、苏步青,而杨朝明的偶像是“跟前的老师”。

杨朝明说,他是幸运的,幸运地遇到过众多博学的老师。

其中,让杨朝明记忆最深的是郭克煜先生。

“他是我的本科老师,也是我的硕士生导师。

郭老师国学根底深厚,在学界同行中颇受称道,正是郭老师带我走进了孔子的世界。

”刚入学没多久,杨朝明就随郭克煜先生的脚步,领略到孔府、孔庙所蕴含的历史与文化意义。

“当时老师的讲解十分透彻,我们可以感受到老师对于孔子的由衷敬佩和对儒家文化的深深认可。

”杨朝明说。

除了“泡”在图书馆如饥似渴地阅读,一有时间他就与同学相伴遍访孔圣阙里的文物古迹,打下了坚实的历史学和文献学基础。

“从这个时期开始,我对自己的民族文化产生了认同,开始觉得中国文化真的博大精深。

”杨朝明说。

著名学者、国学大师钱穆先生曾说:“过去的一切文化都蕴含在历史中,除却历史,无从谈文化。

”曲阜是圣人孔子的故里,两千多年来深受儒家文化的熏陶。

正是这种深厚的历史与文化底蕴,让曲阜这座在地理上本来很小的城市变得“很大”。

就是在这里,杨朝明确定了一生的研究方向——孔子、儒学与传统文化。

2023年《典籍里的中国》观后感2023年《典籍里的中国》观后感16月10日晚,中央广播电视总台大型文化节目《典籍里的中国》摘得“白玉兰”的消息传来,“典迷”一片沸腾。

适逢端午假期,《典籍里的中国》将于6月13日晚八点在央视综合频道播出第五期《论语》。

是的,“典迷”又有过节大餐了!作为一部记录孔子及其弟子言行的语录文集,《论语》较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

尽管作者是谁至今仍无定论,但我们可以肯定的是,《论语》是孔门师生集体智慧的结晶,中国人的仁德智慧,两千年的风骨性格,都蕴藏在孔子和弟子的对话里。

正如梁启超先生所说:“苟无孔子,则中国当非复二千年来之中国。

”一部《论语》,千古流传;一位老师,万世师表。

本期节目将以孔子和弟子之间的故事来讲述《论语》当中贯穿始终的“仁”的思想,致敬始终在历史的时空中凝望着我们一路前行的那道思想之光。

孔子一生传道授业,每逢杏坛讲学,四方弟子云集。

《史记·孔子世家》记载:“孔子以诗、书、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。

”孔子的弟子正是孔子思想和学说坚定的追随者、实践者和传播者。

本期《典籍里的中国》特别邀来四位读书人,大家在节目中不仅精妙解读了《论语》的核心思想和后世传播,还特别从孔子及其弟子关系的角度品读《论语》,带领大家感受孔子弟子响应老师召唤,凝聚在孔子周围,共同追求仁爱理想世界的生命历程。

《论语》现存二十篇,接近一万六千字,孔子的这些言论为从何而来?尼山世界儒学中心副主任、孔子研究院院长杨朝明介绍道:“《孔子家语·七十二弟子解》里边就记载了孔子晚年的两个弟子,在讲学的过程中,轮流记录。

看到这些材料以后,我们恍然大悟,孔子的弟子实际上是各有所记,这就是我们今天看到的《论语》的________。

”但凡读过《论语》,一定会对“子曰”印象深刻。

透过那一个个“子曰”,今人能够感受到多年前孔子的有教无类、因材施教,以及不同弟子的鲜明个性:子贡“富而好礼”;颜回“贫而乐道”,“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”;子路直爽而勇武,尽心尽力地保护孔子四十多年,以至于孔子曾说“道不行,乘桴浮于海,从我者,其由与”……能将如此多性格不一的弟子聚在一起,孔子人格魅力何在?《论语》中记录着颜回对夫子的赞叹:“仰之弥高,钻之弥坚。

孔子家语读后感孔子家语读后感1《孔子家语》和《论语》性质上是一样的,都是孔子当年教学的时候弟子各有所记,记录孔子言语和孔子当时与弟子等有关人物进行对话的记录。

但是《论语》是选出来的,如果说《论语》相当于孔子的语录的话,那么《孔子家语》相当于全集。

从规模上讲,包括标点在内,《论语》只有两万多字,而《孔子家语》却多出近四倍,相对来说材料比较完整。

因为《论语》都是语录,而《孔子家语》提供了一个通篇的语言背景和环境,更加系统。

比如关于《论语》成书问题,以往觉得篇章之间是随意堆砌,但如果看了《孔子家语》,可以发现其中的内在关联,它是按照对于孔子思想的内在认识和系统看法排列的。

二十篇《论语》都服从于整部《论语》的中心思想,而一篇内的各章《论语》是对该篇的中心思想的阐述与发挥。

《论语》是结构严谨、逻辑严密、体系完整的`大论著。

《孔子家语通解》是对《孔子家语》进行通盘解说的一本书。

《孔子家语》曾被误认为出于三国时期王肃伪造,其中大量的珍贵资料长期被弃置不用。

由于学术的发展,人们逐步认识到《孔子家语》的重要价值。

为了推动孔子、早期儒学和中国“元典”文化的研究,《孔子家语通解》诞生了。

本书以“通解”为名,首先有通盘解说全书的意思;本书的《代前言》是对《家语》成书、流传及真伪等问题的梳理;每篇正文之前以“序说”通说全篇,帮助读者理解全文,而后按段落分为“原文”、“注释”、“通解”三部分;本书立足学术前沿、展示研究成果,在深入研究《家语》全书及各篇的基础上,本书的序说认真、细致、准确、条理,注释与通解则网罗、综合各家,充分吸收了现有注解成果。

孔子家语读后感2《孔子家语》作者不详,相传为孔子弟子所做。

是一本记录孔子及其弟子及与公卿大夫的问对诘答和言谈行事的书。

是一种资料汇编,是研究孔子及儒家不可或缺的资料。

书中以儒家思想为主导,兼容了道家法家思想,人物生动,有血有肉。

也正因为如此,难成一家,难成一统。

《孔子家语》现今注释版本很多,20某某年由中华书局出版的《孔子家语》是由王国轩和王秀梅译注的,寥寥15万字,读起来朗朗上口。

论《礼记》与《孔子家语》的关系陈剑;黄海烈【期刊名称】《古籍整理研究学刊》【年(卷),期】2005()4【摘要】《孔子家语》长期以来一直被认为是伪书。

1973年河北定县西汉中山王墓出土了《儒家者言》一篇,内容与《家语》相关,1977年安徽阜阳双古堆汉墓也出土了与《家语》有关的简牍。

在某种程度上证明了《家语》不伪。

本文校勘了《家语》与《礼记》中相同的篇章,检视了《家语》与《礼记》的三种可能性,《礼记》与《家语》在文本上存在极大差异,绝不是王肃伪作了《家语》,也绝不会是《礼记》抄袭了《家语》,二者都是流传有本的。

儒家文献都来自于原始的弟子笔记,对这些原始材料的编撰,形成单篇的儒家文献,这些单篇的文献分合不定,不同的人据以编订不同的集子,从而形成《礼记》《大戴礼记》。

《家语》编撰者所据以编订《家语》的材料同《礼记》相同,而不是抄袭《礼记》。

二者出现相同的部分也正是缘于此。

《家语》是众多伪书中久成铁案的一部,对它的正名应当警醒我们对伪书的理解,反思什么是“伪”,怎样定义“伪”。

【总页数】6页(P59-64)【关键词】礼记;孔子家语【作者】陈剑;黄海烈【作者单位】吉林大学古籍所【正文语种】中文【中图分类】G256【相关文献】1.《孔子家语》研究的里程碑——读杨朝明主编的《孔子家语通解》 [J], 王德成2.《说苑》与《孔子家语》二书关系考论——兼论《孔子家语》的成书特点 [J], 姚娟3.论《孔子世家》与《孔子家语》中的孔子形象 [J], 冯振亮;成积春;4.《孔子家语》的正名思想及其理辞关系认识 [J], 徐东哲5.《说苑》与《孔子家语》二书关系考论——兼论《孔子家语》的成书特点 [J], 姚娟;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

孔子研究第一书《孔子家语》全集,原文注释译文!卷四·六本《孔子家语》又名《孔氏家语》,或简称《家语》,儒家类著作。

原书二十七卷,今本为十卷,共四十四篇。

是一部记录孔子及孔门弟子思想言行的著作。

今传本《孔子家语》共十卷四十四篇,魏王肃注,书后附有王肃序和《后序》。

过去因为疑古派的非难历代前人多认为是伪书,随着近代简帛文献的出土证明,确信为先秦旧籍,《孔子家语》的真实性与文献价值越来越为学界所重视。

宋儒重视心性之学,重视《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,但与这"四书"相比,无论在规模上,还是在内容上,《孔子家语》都要高出很多。

由《家语》的成书特征所决定,该书对于全面研究和准确把握早期儒学更有价值,从这个意义上,该书完全可以当得上"儒学第一书"的地位。

孔子家语卷四六本第十五【原文】孔子曰:“行己有六本焉①,然后为君子也。

立身有义矣,而孝为本;丧纪有礼矣,而哀为本;战阵有列矣,而勇为本;治政有理矣,而农为本;居国有道矣,而嗣②为本;生财有时矣,而力为本。

置本不固,无务农桑;亲戚不悦,无务外交;事不终始,无务多业;记闻而言,无务多说;比近不安,无务求远。

是故反本修迩③,君子之道也。

”【注释】①行己:立身处世。

本:根本。

②嗣:子孙,这里指选定继位之君。

③反本修迩:返回到事物的根本,从近处做起。

【译文】孔子说:“立身行事有六个根本,然后才能成为君子。

立身有仁义,孝道是根本;举办丧事有礼节,哀痛是根本;交战布阵有行列,勇敢是根本;治理国家有条理,农业是根本;掌管天下有原则,选定继位人是根本;创造财富有时机,肯下力气是根本。

根本不巩固,就不能很好地从事农桑;不能让亲戚高兴,就不要进行人事交往;办事不能有始有终,就不要经营多种产业;道听途说的话,就不要多说;不能让近处安定,就不要去安定远方。

因此返回到事物的根本,从近处做起,是君子遵循的途径。

”【原文】孔子曰:“良药苦于口而利于病,忠言逆于耳而利于行。

孔子家语通解_孔子家语通解目录《孔子家语》最早见著于《汉书·艺文志》"六艺略"之《论语》类,是一部记载孔子及其弟子事迹、言行及思想的重要文献。

下面是店铺为你搜集孔子家语通解的相关内容,希望对你有帮助!孔子家语通解简介《孔子家语》最早见著于《汉书·艺文志》"六艺略"之《论语》类,是一部记载孔子及其弟子事迹、言行及思想的重要文献,是研究孔子及早期儒家学派的珍贵资料。

《孔子家语通解》2009年4月由齐鲁书社出版,本书由"前言"、"序说"、"原文"、"注释"、"通解"等部分组成,在坚持学术性第一的原则下对《孔子家语》进行了分段、注释、翻译以及解读,资料全面,序说及注释科学严谨,亦注意了行文的晓畅易懂,具有较高的普及价值及学术价值。

本书以"通解"为名,首先有通盘解说全书的意思;本书的《代前言》是对《家语》成书、流传及真伪等问题的梳理;每篇正文之前以"序说"通说全篇,帮助读者理解全文,而后按段落分为"原文"、"注释"、"通解"三部分;本书立足学术前沿、展示研究成果,在深入研究《家语》全书及各篇的基础上,本书的序说认真、细致、准确、条理,注释与通解则网罗、综合各家,充分吸收现有注解成果,既做到择善而从,不标新立异,又爬梳剔抉,陶冶浑成。

孔子家语通解目录卷第一相鲁第一始诛第二王言解第三大婚解第四儒行解第五问礼第六五仪解第七卷第二致思第八三恕第九好生第十卷第三观周第十弟子行第十二贤君第十三辩政第十四卷第四六本第十五辩物第十六哀公问政第十七卷第五颜回第十八子路初见第十九在厄第二十人官第二十一困誓第二十二五帝德第二十三卷第六五帝第二十四执辔第二十五本命解第二十六论礼第二十七卷第七观乡射第二十八郊问第二十九五刑解第三十刑政第三十一礼运第三十二卷第八冠颂第三十三庙制第三十四辩乐解第三十五问玉第三十六屈节解第三十七卷第九七十二弟子解第三十八本姓解第三十九终记解第四十正论解第四十一卷第十曲礼子贡问第四十二曲礼子夏问第四十三曲礼公西赤问第四十四。

孔子家语通解读后感《孔子家语》是孔子的一部家训书,记录了孔子的言行和教导,是中国古代家庭伦理道德的重要文献之一。

通过阅读《孔子家语》,我深刻感受到了孔子对家庭伦理道德的重视,以及他对人生和处世之道的深刻思考。

在阅读过程中,我不仅对孔子的思想有了更深的理解,同时也对自己的生活和处世态度有了新的认识。

首先,孔子在《孔子家语》中强调了家庭伦理道德的重要性。

他认为,一个人的行为举止和言谈举止都应该符合道德规范,尤其是在家庭中更应该注重。

孔子强调了家庭中的和睦与和谐,他认为一个家庭的和睦是建立在每个家庭成员的道德修养和互相尊重之上的。

在这一点上,我深有感触。

在现代社会,很多家庭因为各种原因而出现了矛盾和冲突,而孔子的家训却给我们指明了一个正确的方向,那就是尊重和谦和。

这种和睦的家庭氛围对于每个人的成长都是至关重要的,而这也是我们需要学习和借鉴的。

其次,孔子在《孔子家语》中对人生和处世之道进行了深刻的思考。

他认为,一个人应该以诚信、忠诚和正直的品德来对待自己的生活和工作。

他强调了修身、齐家、治国、平天下的道理,这也是他一生的追求。

在当今社会,很多人在追求金钱和地位的过程中忽略了道德和人格修养,而孔子的思想却提醒了我们,一个人的成功不仅仅是物质上的成功,更重要的是精神层面的成功。

这种思想对于当代社会也是非常有启发意义的。

最后,通过阅读《孔子家语》,我深刻感受到了孔子对人性的理解和对人的关怀。

孔子在家语中不仅强调了家庭伦理道德和人生处世之道,同时也关注了人的情感和情绪。

他认为,一个人应该有爱心、宽容和包容的品质,这样才能与人相处融洽。

在当今社会,很多人因为自私和自利的心态而忽略了对他人的关怀和理解,而孔子的思想却提醒了我们,一个人应该有爱心和宽容,这样才能与人和睦相处。

通过阅读《孔子家语》,我对孔子的思想有了更深的理解,同时也对自己的生活和处世态度有了新的认识。

孔子的家训不仅是对古代家庭伦理道德的总结,更是对当代社会的启示。

历代《孔子家语》研究述略以《历代《孔子家语》研究述略》为标题,写一篇3000字的中文文章中国古代儒家思想的重要著作《论语》,也称作《孔子家语》,其作者为儒家创始人孔子。

可以说,从形成到今日,《孔子家语》都是中国传统文化中不可或缺的一部分。

《孔子家语》一书中记录了孔子的语言和思想。

在研究历代《孔子家语》的过程中,发现在不同的历史时期,《孔子家语》都受到不同程度的重视。

首先,自《孔子家语》问世至明朝,《孔子家语》在历代中受到普遍关注。

魏晋以后,专家、官员都把《孔子家语》视为推行义政建设的重要参考资料。

杨阳洋在《皇极续论》中把《论语》的思想注入了两晋制度的精髓,其中许多观念因此成为当时社会政治组织的基础。

其次,唐宋时期,《孔子家语》也被政治家们视为保存义政的智慧经典。

李白在其著作《曾州别业》中把《论语》中许多句子应用于他自己的文章,在当时得到广泛传播,促进了儒家文化在唐宋时期的发展。

最后,明清时期,《孔子家语》也受到重视,一些重要的技术、宗教、文化思想,都被纳入《论语》中,后世也从中寻找答案。

清末张岱在该时期发表了《《孔子家语》新解》,张先生希望通过辩证唯物主义角度,来解析《论语》的思想。

通过以上的叙述,可以看出,不同历史时期,《孔子家语》都受到重视,并且影响了社会的发展。

进一步说,在时代进步的今天,《孔子家语》仍然深具现实意义,可以给我们带来智慧的思考和行动指南,让我们接受儒家文化的智慧,参悟中华传统文化的精髓。

因此,我们应该加强对《孔子家语》的研究,以适应时代发展,使《孔子家语》不仅可以给我们带来精神上的愉悦,更能在日常生活中给我们带来实际的指导和智慧。

古老的文化,经历着时代的洗礼,仍然像闪耀的璀璨星空,永远照耀着中国文化的传承与发展。

总之,《孔子家语》是一部令人回味无穷、至今仍具有重要意义的哲学经典。

历代著名政治家把《论语》的思想注入其主管国家的政治,促进了中国传统文化的传承与发展。

未来,我们仍需努力深入研究《孔子家语》,将《孔子家语》中的智慧、理念融入到我们的日常生活中,同时也当我们共同努力,让中国的传统文化得到后代的传承与发展。

孔子研究第一书《孔子家语》全集,原文注释译文!卷一王言解第三《孔子家语》又名《孔氏家语》,或简称《家语》,儒家类著作。

原书二十七卷,今本为十卷,共四十四篇。

是一部记录孔子及孔门弟子思想言行的著作。

今传本《孔子家语》共十卷四十四篇,魏王肃注,书后附有王肃序和《后序》。

过去因为疑古派的非难历代前人多认为是伪书,随着近代简帛文献的出土证明,确信为先秦旧籍,《孔子家语》的真实性与文献价值越来越为学界所重视。

宋儒重视心性之学,重视《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,但与这'四书'相比,无论在规模上,还是在内容上,《孔子家语》都要高出很多。

由《家语》的成书特征所决定,该书对于全面研究和准确把握早期儒学更有价值,从这个意义上,该书完全可以当得上'儒学第一书'的地位。

孔子家语.卷一王言解第三【原文】孔子闲居,曾参侍[1]。

孔子曰:'参乎,今之君子,唯士与大夫之言可闻也。

至于君子之言者,希也。

於乎!吾以王言之,其不出户牖[2]而化天下。

'曾子起,下席而对曰:'敢问何谓王之言?'孔子不应。

曾子曰:'侍夫子之闲也难,是以敢问。

'孔子又不应。

曾子肃然而惧,抠[3]衣而退,负席而立。

有顷,孔子叹息,顾谓曾子曰:'参,汝可语明王之道与?'曾子曰:'非敢以为足也,请因所闻而学焉。

'子曰:'居,吾语汝!夫道者,所以明德也。

德者,所以尊道也。

是以非德道不尊,非道德不明。

虽有国之良马,不以其道服乘[4]之,不可以道里。

虽有博地众民,不以其道治之,不可以致霸王。

是故,昔者明王内修七教[5],外行三至。

七教修,然后可以守;三至行,然后可以征。

明王之道,其守也,则必折冲[6]千里之外;其征也,则必还师衽席之上。

故曰内修七教而上不劳,外行三至而财不费。

此之谓明王之道也。

'曾子曰:'不劳不费之谓明王,可得闻乎?'孔子曰:'昔者帝舜左禹而右皋陶[7],不下席而天下治,夫如此,何上之劳乎?政之不平,君之患也;令之不行,臣之罪也。

历代《孔子家语》研究述略中国历代学者对《孔子家语》研究著作颇丰,有专门论著和一般性研究文章数百种。

随着近年来《孔子家语》研究的广泛开展,其研究的视角、范围等方面已日趋多元化,对历代学者的相关成果,综合考察之余,尝试对其进行梳理、归纳、总结,在此基础上做适当的分析、批评和评价,期待从更广阔的视角观照和透视中国文化史。

就《孔子家语》的版本而言,主要有两种:一是王肃注、杨伯峻译《孔子家语》十卷(明刊本);二是孔颖达注、黄怀信译《孔子家语》二十卷(北京大学藏本)。

前者简称“王注”,后者简称“杨注”。

从目前情况看,王注和杨注似先生著《孔子家语校证》(北京大学出版社,1997年),故本文以杨注为依据。

以下将从各个方面来阐述自己的见解,希望能得到批评指正。

《孔子家语》之流传与刊刻本来是很不容易的。

从书的流传过程来说,当然经过了从唐至宋这样一个较长的时间段,也可以说它属于南宋晚期的产物。

在众多的《孔子家语》注本中,最早最通行的注本当推《孔子家语疏证》(《十三经注疏》本)杨伯峻所作,原书十卷,后有明弘治五年(1492)长沙吕坤以及明嘉靖八年(1529)朱用纯二种增补本。

现今所见刊本为嘉靖六年(1521)重刊本,清光绪二十五年(1899)长沙刘氏刊本,民国二十四年(1935)北平同文印书馆铅印本,民国三十年( 1941)台湾文海出版社铅印本。

这些古籍整理本都对原书进行了校勘,并加上了必要的注释。

这些版本,后世的学者称之为《汉魏六朝诸儒学案》本,共七卷,但前面都冠有“卷一百七”字样,所以本书共分为十卷。

杨伯峻先生之注,取材宏富,考证精详,行文流畅,具有一定的文学色彩,深受学者的喜爱。

可惜的是《孔子家语》中有关语言方面的内容不太多,且有些注释未完全弄清楚。

另外,杨注与《颜氏家训》中的部分观点有某种程度上的相似,因而引起了一些争议。

《孔子家语》流传后世可考的刊本、抄本甚多,本文从众多的刊本、抄本中选择十余种,作了较为详细的介绍。

孔子家语通解读后感《孔子家语》是一部古代经典文化著作,它记录了孔子及其弟子的言行和思想,是中国古代儒家思想的重要代表之一。

阅读《孔子家语》,不仅可以了解孔子的思想,也可以领略到古代中国社会的风貌和人文精神。

在阅读《孔子家语》后,我深受启发,对其中的一些思想和观点有了新的认识和理解。

首先,孔子在《孔子家语》中提到了“仁”和“义”的重要性。

他认为,一个人应该以仁义为本,做到言行一致,不仅要有道德修养,还要有正确的行为规范。

这让我深刻地意识到,一个人的品德和行为举止对自己和社会都有着重要的影响。

只有做一个有仁义之人,才能成就自己的人生,也才能为社会做出更大的贡献。

其次,孔子在《孔子家语》中强调了学习的重要性。

他认为,学习是人生的根本,只有不断地学习,才能不断地进步。

他说,“学而不厌,诲人不倦”,这句话深刻地表达了他对学习的态度。

在当今社会,知识更新换代,只有不断地学习,才能跟上时代的步伐,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

因此,我们应该向孔子学习,不断地充实自己的知识,不断地提高自己的素质。

另外,孔子在《孔子家语》中还提到了“礼”和“乐”的重要性。

他认为,礼乐是社会生活的基本规范,是人们相互之间的道德准则。

他说,“礼者,人之所以立也”,这句话表明了他对礼的重视。

在当今社会,礼仪之邦,礼仪之邦,人与人之间的相处,需要有一定的礼仪和规范,只有这样,社会才能更加和谐,人与人之间的关系才能更加融洽。

通过阅读《孔子家语》,我对孔子的思想有了更深刻的理解,也对自己的人生有了新的认识。

我深刻地意识到,作为一个现代人,我们应该向孔子学习,不断地提高自己的道德修养,不断地充实自己的知识,不断地完善自己的人格。

只有这样,我们才能在现代社会中立于不败之地,也才能为社会做出更大的贡献。

希望我们都能像孔子一样,做一个有仁义之人,做一个不断进取的人,做一个尊重礼仪的人。

这样,我们的社会才能更加和谐,我们的国家才能更加繁荣。