孔子之“孝”

- 格式:docx

- 大小:24.95 KB

- 文档页数:4

关于孔子关于孝的作文素材《孔子说孝》小朋友们,你们知道孔子吗?他是一位非常有智慧的老爷爷。

孔子特别重视孝呢!就像我们隔壁的小明,他每次回家都会主动帮爸爸妈妈做家务,而且跟爸爸妈妈说话的时候总是笑嘻嘻的,特别亲切。

这才是真正的孝呀!我们也要像小明学习,对爸爸妈妈好,听他们的话,让他们开开心心的,这就是孔子说的孝啦!《孔子眼中的孝》小朋友们,今天我要跟你们讲讲孔子眼中的孝。

孔子有个学生叫孟武伯,他问孔子什么是孝。

孔子告诉他:“父母只为你的疾病担忧。

”这是什么意思呢?就是说,如果我们能照顾好自己,不让父母操心,这就是孝。

比如说,我们在学校认真学习,不调皮捣蛋,不让老师请家长,爸爸妈妈就不会因为这些事情烦恼啦。

还有,我们出去玩的时候,要按时回家,不要让爸爸妈妈担心。

像我的好朋友小花,她每天放学都会按时回家,认真完成作业,还会自己整理书包。

她的爸爸妈妈就很少为她操心,这就是孝顺的表现哟!我们也要做让爸爸妈妈放心的好孩子,这就是孔子说的孝哟!《孔子教我们尽孝》小朋友们,你们想知道孔子是怎么教我们尽孝的吗?孔子说呀,“今之孝者,是谓能养。

至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?” 这句话就是说,光是给父母物质上的东西还不行,还要尊敬他们。

就像我们班的小刚,他会在爸爸下班回家时,给爸爸递上一杯水,还会帮妈妈捶捶背。

这就是尊敬父母的表现呀!还有一次,我看到一个小朋友在大街上对妈妈大喊大叫,可凶啦!这样可不对哦,这不是孝顺。

我们要听孔子爷爷的话,尊敬爸爸妈妈,做个孝顺的好孩子!《听孔子讲孝》小朋友们,咱们一起来听听孔子爷爷讲孝的故事。

有一天,孔子的一个学生问他:“怎样才算是孝呢?”孔子回答说:“色难。

有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?” 这就是告诉我们,在父母面前保持好脸色很难,但这很重要。

比如说,周末的时候,我们帮爸爸妈妈打扫房间,这是好事。

可要是一边干活一边不高兴,那也不算孝。

再比如,家里有好吃的,让爸爸妈妈先吃,这很好。

孔子的孝道思想及其现实意义孔子是中国古代伟大的哲学家、思想家和教育家,他的思想对中国乃至世界产生了深远的影响。

其中,孔子提倡的孝道思想是其核心理念之一,对于个人修身养性、家庭和社会和谐发展具有重要的现实意义。

一、孔子的孝道思想概述孝道在中国传统文化中占有重要地位,而孔子对于孝道的思考和倡导则更进一步。

在孔子看来,孝道是人际关系中最基本、最重要的伦理关系,也是人与社会和谐相处的基础。

孔子提出的孝道思想主要包括:“孝悌忠信”、“君子之道”、“修身齐家治国平天下”的理念。

首先,孝悌忠信是孔子对孝道的基本要求。

孔子认为,一个人首先要尊敬父母、孝敬长辈,同时还要尊重兄长和师长;要保持诚实守信的品质,忠诚于自己的职责和人际关系。

这种孝悌忠信的行为准则,不仅是个人道德修养的基石,同时也是社会道德观念的重要组成部分。

其次,孔子提出了“君子之道”,即君子应该具备的品德和行为规范。

君子是孔子一直追求的理想人格,他强调君子要具备仁爱之心,善于修身齐家治国平天下。

这意味着个人修养的重要性,从个人做起,通过修身来达到家庭和社会的和谐。

最后,孔子提出了“修身齐家治国平天下”的理念。

他认为,一个人要想治理好整个社会,首先要治理好自己的家庭,以身作则,做一个行为端正、品德高尚的好丈夫、好父亲或好妻子、好母亲;而后才能对国家和天下起到好的影响。

这种理念强调了个人责任和家庭责任在社会进步中的重要性。

二、孔子的孝道思想的现实意义孔子的孝道思想不仅在古代有着重要的价值,而且在现代社会中仍然具有深刻的现实意义。

首先,孝道思想强调家庭和谐。

在现代社会中,许多家庭出现了代沟和矛盾,孝道思想可以提醒人们尊重家庭关系,加强亲子间的沟通和理解,促进家庭和谐。

同时,孝道思想也可以给予父母更多的尊重和关爱,让他们感受到子女的孝心和温暖。

其次,孝道思想强调个人品质修养。

在现代社会中,人们普遍关注物质生活,而忽略了心灵和品质的培养。

孝道思想提醒人们要注重个人修养,培养仁爱之心,提升自己的道德品质。

论语孔子论孝原文翻译论语孔子论孝原文翻译《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。

以下是小编为大家收集的论语孔子论孝原文翻译,仅供参考,欢迎大家阅读。

【原文】有子(1)曰:“(2),而好犯上者(3),鲜(4)矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也(5)。

君子务本(6),本立而道生(7)。

孝弟也者,其为人之本与(8)?”【译文】有子说:”孝顺父母,顺从兄长,而喜好触犯上层统治者,这样的人是很少见的。

不喜好触犯上层统治者,而喜好造反的人是没有的。

君子专心致力于根本的事务,根本建立了,治国做人的原则也就有了。

孝顺父母、顺从兄长,这就是仁的根本啊!”【注释】(1)有子:的学生,姓有,名若,比小13岁,一说小33岁。

后一说较为可信。

在书中,记载的学生,一般都称字,只有和有若称“子”。

因此,许多人认为即由和有若所著述。

(2)孝弟:孝,时期所认为的子女对待父母的正确态度;弟,读音和意义与“悌”(音tì)相同,即弟弟对待兄长的正确态度。

孝、弟是孔子和儒家特别提倡的两个基本道德规范。

旧注说:善事父母曰孝,善事兄长曰弟。

(3)犯上:犯,冒犯、干犯。

上,指在上位的人。

(4)鲜:音xiǎn,少的意思。

书中的“鲜”字,都是如此用法。

(5)未之有也:此为“未有之也”的倒装句型。

古代汉语的句法有一条规律,否定句的宾语若为代词,一般置于动词之前。

(6)务本:务,专心、致力于。

本,根本。

(7)道:在中国古代思想里,道有多种含义。

此处的道,指孔子提倡的.仁道,即以仁为核心的整个道德思想体系及其在实际生活的体现。

简单讲,就是治国做人的基本原则。

(8)为仁之本:仁是孔子哲学思想的最高范畴,又是伦理道德准则。

为仁之本,即以孝悌作为仁的根本。

还有一种解释,认为古代的“仁”就是“人”字,为仁之本即做人的根本。

【评析】有若认为,人们如果能够在家中对父母尽孝,对兄长顺服,那么他在外就可以对国家尽忠,忠是以孝弟为前提,孝弟以忠为目的。

孔子论孝道_孔子对孝道的论述孔子创立”仁学”,”孝”是”仁”的重要内容之一。

孔子对孝道的论述也是颇有见解。

下面是店铺为你搜集孔子论孝道的相关内容,希望对你有帮助!孔子对孝道的论述孔子创立”仁学”,”孝”是”仁”的重要内容之一。

孔子的学生有若说:”孝悌也者,其为仁之本与!”(《论语·学而》)在儒家看来,孝顺父母,敬爱兄长,是实行仁德的根本。

”君子务本,本立而道生。

”(同上)君子抓住这个根本,实行”仁”的基础建立起来了,人与人之间伦理道德就会产生出来。

孔子强调,作为人子,不但要奉养父母、尊敬父母,还不要忘记父母的年龄。

孔子说:”父母之年,不可不知也,一则以喜,一则以惧。

”(《论语·里仁》)一方面,父母高寿应该感到高兴;另一方面,也应该有所恐惧。

因为,年龄大了,随时可能生病,也随时有可能死亡。

因此,更应该多关心父母。

孔子认为,继承父志是”孝”一个重要内容。

孔子说:”父在观其志,父没观其行,三年无改於父之道,可谓孝矣。

”(《论语·学而》)父亲在世的时候,要观察他的志向;父亲逝死之后,要观察他的行为,如果他对父亲志向和优点长期坚持下去,就可以说是做到”孝”了。

”三年无改於父之道,可谓孝矣”,这句话在《里仁》篇中又一个字不差地重复了一次,孔子的学生在编辑《论语》这部书时,为什么要重复这句话呢?除了强调这个意思重要性之外,没有别的解释。

孔子认为,为人子者不要给父母增加精神负担。

”孟武伯问孝。

子曰:’父母,唯其疾之忧。

’”朱熹注:”言父母爱子之心,无所不至,惟恐其有疾病,常以为忧也。

人子体此,而以父母之心为心,则凡所以守其身者,自不容于不谨矣,岂不可以为不孝乎?”(《四书集注·为政注》)要保重自己的身体,不要使自己生病,更不能陷入不义而使父母担惊受怕。

孔子还说:”父母在,不远游,游必有方。

”(《论语·里仁》)常言说:”儿行千里娘担忧”;当父母年老的时候,要常父母身的边尽孝道。

孔子关于尽孝的名言

孔子关于尽孝的名言

一、“子曰:‘孝乎,先行其言,而后号其子!’” 《论语》

二、“子曰:‘孟公问于仲尼曰:‘于有仲氏……子为仲氏宰,谓之孝。

’仲尼曰:‘言之凿,行之用币。

’” 《论语》

三、“子曰:‘孝也者,其为仁之本与。

’” 《论语》

四、“子曰乐:‘晏平仲,孺悲颜,一人孝,一人义。

悲者无以伤之,义者无以加之。

’” 《论语》

五、“子曰:‘孝者,至孝焉,知其子之所以然也。

’” 《论语》

六、“子曰:‘孝子之恋其亲也,礼之本也;使民恶而敬仁也;使民恶慈也,是以君子有收藏也。

’” 《论语》

七、“子曰:‘我生也有涯,而知也无涯。

’” 《论语》

八、“子曰:‘孝也者,其持贞也宽,乐也老,敬也将安,好学也艰,以义立人。

’” 《论语》

九、“子曰:‘孝之用,其贵斯行也。

’” 《论语》

十、“子曰:‘孝乎,其德之纯,其何与!’” 《论语》。

孔子孝道思想及其现代意义_孔子的孝道观孝是中华的传统美德,孔子早期就在孝方面提出了孝道思想。

对当今具有一定的指导意义。

下面是店铺为你搜集孔子孝道思想及其现代意义的相关内容,希望对你有帮助!孔子的孝道思想“孝”在孔子思想中占有极其重要的地位。

孔子作为中国封建社会伟大的思想家、教育家,对“孝”的道德观念给予了孝注入了新的内涵, 在《论语》中有大量记载孔子与弟子谈论和探讨“孝”的内容,其主要观点有如下几个方面:其一,养父母之身,养父母之心,养父母之志。

孔子认为养父母之身即用物质赡养父母是尽孝的基本内容, 并认为人人都能够做到, 因而没有将它作为重点加以强调。

孔子在我国历史上首先提出了“孝敬”的概念,并对“孝养”与“孝敬”做了区别:前者所关注的只是从物质、经济层面上来奉养、满足父母的需要;后者则增加和凸显了精神、感情层面的内容,要求子女对待父母应怀有发自内心的真诚的尊敬,强调子女对父母要多加关心,尽可能地保持其健康长寿和精神愉悦,使父母在有生之年得以养体和养志。

可见,孔子的“孝”,是从人性角度、物质和精神两个方面来界定的,即做到了物质奉养和精神慰藉的有机结合,并突出精神慰藉的重要性,以此来强调和凸显人与动物的区别。

其二,无违与谏诤。

孔子认为作为子女不违背父母的意愿,尽力事亲,让父母高兴,但他反对盲从性的“愚孝”,从子女与父母双向角度,对“孝”进行了内容上的引申和扩展。

“孝敬”父母,作为子女所需努力的最重要的一条,就是要听从、顺从父母的意志,维护父母在家庭中的核心地位。

谏诤也是为了维护家庭总体的利益。

子女对父母的错误的正确态度是谏诤, 但要讲究方法方式, 态度要好, 不要伤害亲情。

如果父母有不对的地方, 要轻微婉转地劝止, 看到自己的心意没有被听从, 仍然恭敬地不触犯他们, 虽然忧愁, 但不怨恨。

其三,慎终追远。

从“慎终追远”的角度,对“孝”行的动机和必要性进行了崭新的诠释,阐明“神道设教”的重要性,为其孝论奠定了理论和现实的基础。

论语中孝的四个层次孝是中国传统文化中非常重要的一个价值观念,也是中国古代伦理道德的核心之一。

在《论语》中,孔子对于孝有着深入的探讨和阐述,将孝分为了四个层次。

本文将以孝的四个层次为标题,分别进行阐述。

一、恭敬孝孝的第一个层次是恭敬孝,即对父母的尊敬和顺从。

孔子在《论语》中说过:“克己复礼为孝,无怨为君。

”这句话意味着孝顺父母是一种自我约束和修养,同时也是对君主的忠诚。

恭敬孝体现了一个人对父母的敬畏和尊重,是一个人品德修养的起点。

恭敬孝的具体表现可以体现在日常生活中的点滴细节上。

比如,孝顺的人会尽量满足父母的要求,关心父母的身体健康,主动为父母分担家务,经常和父母交流沟通等。

恭敬孝的核心是要以孝心对待父母,尊重他们的意愿和决定,不轻易违背他们的意愿。

二、谨慎孝孝的第二个层次是谨慎孝,即对父母的言行要谨慎,不做让父母失望的事情。

孔子在《论语》中说过:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”这句话告诉我们,在不同的年龄阶段,要做到合乎自己身份和职责的事情,不做过分冒进和不负责任的事情。

谨慎孝的具体表现可以体现在个人行为上。

比如,孝顺的人会遵守社会公德,不做违法乱纪的事情,不给家庭和父母带来麻烦和困扰。

同时,谨慎孝还要求一个人要有自己的目标和追求,努力学习和工作,为家庭和社会做出更大的贡献。

三、忠诚孝孝的第三个层次是忠诚孝,即对父母要忠诚,无论是在物质还是精神上都要尽力帮助和照顾他们。

孔子在《论语》中说过:“父母在,不远游,游必有方。

”这句话意味着在父母还健在的时候,子女应该尽量减少对外出游的次数,以便更多地陪伴和照顾父母。

忠诚孝的具体表现可以体现在经济支持和精神关怀上。

比如,孝顺的人会主动承担家庭的经济责任,尽量减轻父母的负担,同时还会关心父母的身体和心理健康,给予他们温暖和关爱。

忠诚孝要求一个人要有强烈的家庭责任感和使命感,为了家庭的幸福和团结,愿意付出一切。

论语孔子论孝赏析论语是中国古代儒家学派的经典著作,其中包含了孔子的言行和思想。

在论语中,孔子对于孝这一重要的伦理道德进行了深入的探讨和阐述。

孝是中国传统文化中的核心价值观之一,也是儒家思想的重要内容之一。

在论语中,孔子论孝的内容丰富多样,包括对孝的定义、孝的重要性、孝的实践方法等方面进行了深入的探讨。

本文将从孔子论孝的角度进行分析和赏析,探讨孔子对孝的理解以及其对当代社会的启示。

首先,孔子对孝的定义是什么?在论语中,孔子对孝的定义是“孝在亲,谏在君”。

这句话简洁明了地表达了孔子对孝的理解,孝是对父母的尊敬和孝顺,同时也包括对君主的忠诚和敬畏。

孔子认为,孝是一种伦理道德,是人们应该遵循的行为准则。

孝是中国传统文化中的核心价值观之一,也是儒家思想的重要内容之一。

在论语中,孔子论孝的内容丰富多样,包括对孝的定义、孝的重要性、孝的实践方法等方面进行了深入的探讨。

本文将从孔子论孝的角度进行分析和赏析,探讨孔子对孝的理解以及其对当代社会的启示。

其次,孔子认为孝的重要性是什么?在论语中,孔子强调了孝的重要性,并且提出了“不敬无孝”、“不悌无孝”等论断。

孔子认为,孝是人们应该遵循的行为准则,是一种道德规范。

孝不仅是对父母的尊敬和孝顺,也是对社会秩序的维护和对国家统治的支持。

孔子认为,孝是一种美德,是人们应该追求的目标。

在论语中,孔子还提出了“不敬无孝”、“不悌无孝”等论断,强调了孝的重要性。

孝是中国传统文化中的核心价值观之一,也是儒家思想的重要内容之一。

在论语中,孔子论孝的内容丰富多样,包括对孝的定义、孝的重要性、孝的实践方法等方面进行了深入的探讨。

本文将从孔子论孝的角度进行分析和赏析,探讨孔子对孝的理解以及其对当代社会的启示。

再次,孔子如何看待孝的实践方法?在论语中,孔子提出了“孝悌忠信”等实践方法。

孔子认为,孝是一种道德规范,是人们应该遵循的行为准则。

孝不仅是对父母的尊敬和孝顺,也是对社会秩序的维护和对国家统治的支持。

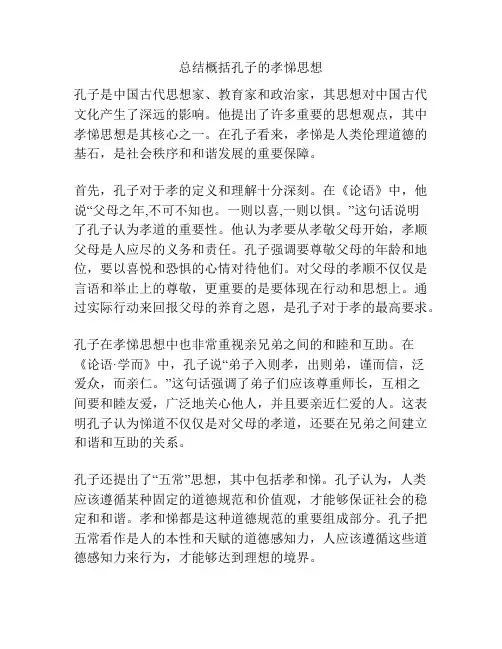

总结概括孔子的孝悌思想孔子是中国古代思想家、教育家和政治家,其思想对中国古代文化产生了深远的影响。

他提出了许多重要的思想观点,其中孝悌思想是其核心之一。

在孔子看来,孝悌是人类伦理道德的基石,是社会秩序和和谐发展的重要保障。

首先,孔子对于孝的定义和理解十分深刻。

在《论语》中,他说“父母之年,不可不知也。

一则以喜,一则以惧。

”这句话说明了孔子认为孝道的重要性。

他认为孝要从孝敬父母开始,孝顺父母是人应尽的义务和责任。

孔子强调要尊敬父母的年龄和地位,要以喜悦和恐惧的心情对待他们。

对父母的孝顺不仅仅是言语和举止上的尊敬,更重要的是要体现在行动和思想上。

通过实际行动来回报父母的养育之恩,是孔子对于孝的最高要求。

孔子在孝悌思想中也非常重视亲兄弟之间的和睦和互助。

在《论语·学而》中,孔子说“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。

”这句话强调了弟子们应该尊重师长,互相之间要和睦友爱,广泛地关心他人,并且要亲近仁爱的人。

这表明孔子认为悌道不仅仅是对父母的孝道,还要在兄弟之间建立和谐和互助的关系。

孔子还提出了“五常”思想,其中包括孝和悌。

孔子认为,人类应该遵循某种固定的道德规范和价值观,才能够保证社会的稳定和和谐。

孝和悌都是这种道德规范的重要组成部分。

孔子把五常看作是人的本性和天赋的道德感知力,人应该遵循这些道德感知力来行为,才能够达到理想的境界。

对于孝悌思想的实践,孔子提出了“己欲立而立人,己欲达而达人。

”的观点。

他认为要通过自身的行为来教化他人,以身作则成为他人的榜样。

只有通过自己的实际行动来影响他人,才能够传播孝悌的思想。

孔子的孝悌思想对于中国古代社会的发展起到了重要的推动作用。

在孔子之前,中国的社会伦理道德并没有清晰的体系和准则。

孔子的思想为中国古代社会提供了一个全面、系统的价值观和道德规范。

这种道德伦理的改进推动了社会的发展,加强了家庭和社会之间的联系和合作。

此外,孔子的孝悌思想也对现代社会的发展产生了深远的影响。

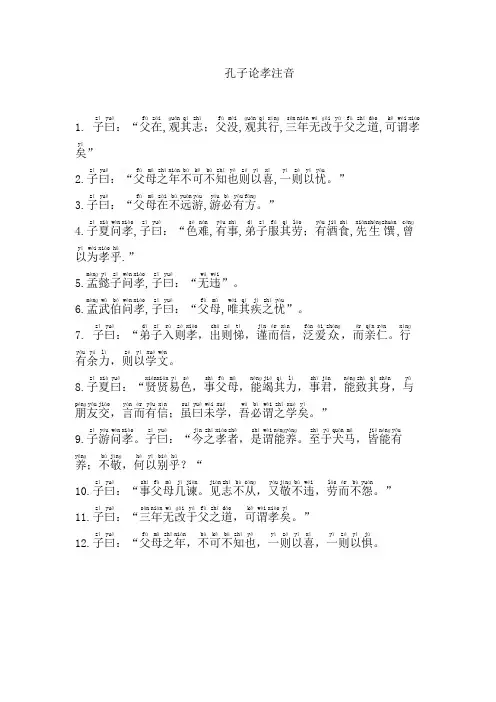

孔子论孝注音1. 子z ǐ曰yu ē:“父f ù在z ài ,观ɡu ān 其q í志zh ì;父f ù没m éi ,观ɡu ān 其q í行x ín ɡ,三s ān 年ni án 无w ú改ɡǎi 于y ú父f ù之zh ī道d ào ,可k ě谓w èi 孝xi ào 矣y ǐ”2.子z ǐ曰yu ē:“父f ù母m ǔ之zh ī年ni án 不b ù可k ě不b ù知zh ī也y ě则z é以y ǐ喜x ǐ,一y ì则z é以y ǐ忧y ōu 。

”3.子z ǐ曰yu ē:“父f ù母m ǔ在z ài 不b ù远yu ǎn 游y óu ,游y óu 必b ì有y ǒu 方f ān ɡ。

”4.子z ǐ夏xi à问w èn 孝xi ào ,子z ǐ曰yu ē:“色s è难n án ,有y ǒu 事sh ì,弟d ì子z ǐ服f ú其q í劳l áo ;有y ǒu 酒ji ǔ食sh í,先xi ān 生sh ēn ɡ馔zhu àn ,曾c én ɡ以y ǐ为w éi 孝xi ào 乎h ū.”5.孟m èn ɡ懿y ì子z ǐ问w èn 孝xi ào ,子z ǐ曰yu ē:“无w ú违w éi ”。

6.孟m èn ɡ武w ǔ伯b ó问w èn 孝xi ào ,子z ǐ曰yu ē:“父f ù母m ǔ,唯w éi 其q í疾j í之zh ī忧y ōu ”。

孔子尽孝要趁早的名言

子曰:“尽孝要趁早,而莫泄怀慕之情。

晚孝在乎死者,唯吾祖宗才有价值。

”

子曰:“能尽孝,则无可失。

尽孝而晚,则为无益。

”

子曰:“凡事尽孝要趁早,早孝人心有所希望;晚孝是个空礼,根本无益。

”

子曰:“若同乐而道孝,则伤其志;若不能尽孝,而念其亲,则施诸于外,以尽孝也。

”

子曰:“父母去矣,虽然未尽孝,祭祀仍应保持,其志不可忘,以此为义。

”

子曰:“齐国有宗庙,而无丧祢,以为失体于孝。

”

子曰:“夫孝者,晚孝不如早孝,有怨而勿施,亦可以为孝。

”

子曰:“丧事不可不知也。

尽其孝,抚其亲,上下施诸其身。

”

子曰:“早孝,以得其志者;晚孝,以补不及之者也。

”

子曰:“孝,尽其情而事人,尽其心而负责,尽其力而好为。

”

子曰:“孝者无他,归乎其先,尽孝之道,尽其所能。

”

子曰:“小人守诸礼,而大人守其志也。

尽孝之道,至其志而止。

”

子曰:“君子居室,唯孝,难为而已矣。

”

子曰:“孔子之孝,在尽本分也。

天下之贤,皆尽其孝也。

”。

孔子论孝的三个境界

孔子论孝的三重境界:

1、养亲是孝的最低层次,能养是对父母孝的基本要求,能养就是孝。

能养是对孝的基本要求

2、敬养是孝的较高层次,“敬”着重发自内心的自觉自愿.

3、“继志述事”是孝的最高层次,是对合理之政应当之事的传承,而对人生的探索和反思是对人类精神家园的永恒的追求。

孔子孝论的三重境界是依次展开的,亦是逐次上升而升华的。

第一维度与第二维度是对当时社会普遍观念的认可,是对当时世俗观念的概括与总结,也是作为人子的本分。

但一个人只是尽到自己作为人子的本分还不够,更为重要的是要具有发自内心的对于父母真诚的爱意。

第三个维度才是问题的根本,才是孔子孝论的核心。

孔子曰:“孝悌也者,其为仁之本与!”夫孝,天之经也,地之义也,人之行也。

孝者,所以事亲也,亲者,所以养己也。

故为人子者,必敬其亲,爱其亲,忧其亲,哀其亲,荣其亲,乐其亲,顺其亲,礼其亲,信其亲,慈其亲,教其亲,养其亲。

孝之始也,始于事亲之敬。

敬者,心之所发也。

子事父,臣事君,此乃天下之通义也。

故子之敬父,犹天之敬日,地之敬山,川之敬流,草木之敬荣,皆所以成其大也。

敬父,非但敬其身,亦敬其志,敬其言,敬其行,敬其心。

敬父之志,则子之心常正;敬父之言,则子之听常明;敬父之行,则子之行为常端;敬父之心,则子之心常慈。

孝之中也,中于事亲之爱。

爱者,心之所流也。

父母者,人之所生也,故人必敬其父母,爱其父母。

爱父母,非但养其身,亦养其心。

养其身,则使之无饥寒之患;养其心,则使之无忧愁之累。

养心之术,莫若教之。

教之,则使之知礼义,知廉耻,知仁义,知孝悌。

孝之终也,终于事亲之乐。

乐者,心之所安也。

父母在,不远游,游必有方。

父母之养,子之乐也。

父母之疾,子之忧也。

父母之亡,子之哀也。

乐其亲,则亲之乐亦乐;忧其亲,则亲之忧亦忧;哀其亲,则亲之哀亦哀。

乐、忧、哀,皆所以成孝也。

孔子又曰:“父在观其志,父没观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。

”夫父,子之天也。

父之道,子之正也。

父在,子观其志,志正则行正;父没,子观其行,行正则道正。

道正,则孝之至也。

孝道,人道之大者也。

孝之至者,莫大乎事亲之诚。

诚者,心之极也。

子之事亲,必竭其诚,然后亲之欢悦,亲之安矣。

故曰:“诚则灵,信则久。

”孝之至,莫大乎诚。

孔子之孝道,其大端如此。

后世之为人子者,宜以孔子之孝道为准则,事亲以敬,养亲以爱,教亲以教,荣亲以乐,顺亲以礼,信亲以信,慈亲以慈,养亲以养,然后可以称孝子矣。

孔子孝道的名言

孔子关于孝道的名言有很多,以下是一些例子:

1.子曰:“父母在,不远游,游必有方。

”

2.子曰:“父母唯其疾之忧。

”

3.子曰:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。

五者备矣,然后能事亲。

”

4.子曰:“礼之用,和为贵。

先王之道,斯为美。

小大由之,有所不行。

知和而和,不以礼节之,亦不可行也。

”

5.子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

”

6.子曰:“父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。

”

这些名言都强调了孝道的重要性,以及孝道在不同方面的体现。

同时,孔子也强调了礼的作用,认为礼是实现和谐的关键。

孔子论孝的感悟

孔子是中国儒家传统学说的主要创始人之一,他的论孝的思想被认为是中国历代礼仪

重点义务的总体设计。

在儒家传统文化中,孝道已经一脉相传,为人子、至奢、民风大衍。

在孔子的《论语》中,对孝的论述极其重要,他把孝放在礼义道德的基础上,作为教化青

年的训诫,他主张以孝治家、以耻治国。

在孔子看来,孝是一种显示了有着崇高道德观念的人,乃至整个社会的最突出表现形式。

在儒家学说中,孝是一种教化具有刚毅精神的人,它是立身之本,是一种保持家庭温

暖的行为。

它既是九章、九仪的重要体现,又是至孝十义的最高礼仪设计。

孝顺乃一切早,人贵有爱,必孝其亲,此第一神也。

在孔子的眼里孝是最重要的根本,以此头正有正,则

家室序也。

孔子主张,子孝以听、以安旧俗礼仪,捍卫四海之内的温馨安定,以认真的孝经行事、实践礼义,培养受众人民的信任。

子孝以慈,以敬必有所依,安康治国之本在于明爱孝。

孔子更进一步提出:“为政以孝,则民且说;以孝治国,则天下安宁。

”“天下乐极而民

忘其责,此命乎!”现今社会乱象,不仅是政治经济秩序的崩溃,也与道德观念的崩溃有关,最基本的大伦理观念,表现在家庭、社会中的就是孝之道。

只有回归家庭、社会秩序

的根基,继承和深化传统文化,让孝道博劓于道、孝道博劓宽才能实现作为一个家庭、一

个社会成员更加公正、宽大、高尚的生活态度。

孔子论孝论语孔子是中国古代伟大的哲学家、教育家和政治家,他的思想对于中国传统文化和社会伦理产生了深远的影响。

在他的众多思想中,孝是一项重要的价值观和道德准则。

孔子论孝论语是他关于孝道的精辟言论的总称,这些论语集中体现了孔子对于孝的理解和要求。

孔子论孝论语的核心观点是孝道的重要性和实践。

孔子认为,孝是一种最基本的道德要求,是维系社会和家庭和谐的关键。

他强调孝顺父母的重要性,并认为孝顺是子女对父母的最高礼仪。

在《论语·孝经》中,孔子说道:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”这句话反映了孔子对于孝的实践要求,他认为孝顺父母是一个人的基本道德,必须要时刻反省自己是否尽到孝道的责任。

孔子论孝论语中还强调了孝的内涵和方式。

他认为,孝是一种发自内心的感情和行为,而不仅仅是外在的礼节。

在《论语·为政》中,孔子说道:“君子之于天下也,无适也,无莫也,义之与比。

”这句话表明了孔子对于孝的理解,他认为孝顺父母是天经地义的事情,是无可避免的道德责任。

此外,孔子还强调了孝的实际行动,他认为孝不仅仅是口头的表达,更需要通过实际行动来体现。

在《论语·述而》中,孔子说道:“君子成人之美,不成人之恶。

小人反是。

”这句话表明了孔子对于孝的要求,他认为孝顺父母是君子的美德,而不孝不仅违背了孝道,也是小人之行。

孔子论孝论语中还提到了孝道的教育意义。

孔子认为,孝敬父母是人的根本,也是一切美德的基础。

在《论语·述而》中,孔子说道:“君子恭而无礼则劳,无求则隐,无欲则治。

”这句话反映了孔子对于孝敬父母的重要性的认识,他认为孝敬父母是一个人修身养性的基础。

同时,孔子还强调了孝道的教育作用。

在《论语·为政》中,孔子说道:“诗三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。

”这句话表明了孔子对于教育的重视,他认为通过教育孩子明白孝道的重要性和实践孝道的方式。

总的来说,孔子论孝论语体现了孔子对于孝的理解和要求,他强调了孝的重要性和实践,同时也提到了孝的内涵和方式,以及孝道的教育意义。

孔子践行孝悌的例子

孔子践行孝悌的例子有很多,以下是其中几个常被提及的例子:

1. 孔子敬奉父母:孔子非常尊敬父母,他经常提到他对父母的尊敬和感激之情。

据传,孔子曾年逾80岁时遭受飓风袭击,自己的房屋被毁,但他从未离开过已逝的父母的墓地,而是继续住在那片墓地附近的小屋中,以示对父母的敬意和孝道。

2. 孔子顶礼父亲的墓地:孔子的父亲在年轻时就去世了,墓地保存得很好。

孔子一次登上行军道,看到了父亲的墓地,他立马下马行礼,并哭泣着告诉同行的学生说,他羡慕那些父亲在世时就可以侍奉的人。

3. 孔子养育兄弟姐妹:孔子的父亲去世后,他养育了自己的兄弟姐妹,并尽量照顾和帮助他们。

虽然经济条件并不好,但孔子每月都会去献祭父母,同时给予兄弟姐妹们生活上的支持,帮助他们渡过困难。

4. 孔子谦让兄弟:孔子还教育他的学生要尊重兄长,忍让弟妹。

一次,孔子和他的学生在一起吹火炉时,炉火熄灭了。

孔子停下他们,让弟弟去吹火。

他解释说:“兄弟相伴,应该尊重家庭中的长幼次序,孝顺父母和爷爷。

”

这些例子都展示了孔子在实践孝悌的道德价值观上做出的努力和表率。

他通过自身的行为,教育他的学生遵循孝悌道德,传承这一价值观。

孔子之“孝”

上海市商业学校徐明君

儒学认为,孝是德之本,是人性的基础。

子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

”可见,孔子给予“孝”在人性中的极高地位。

一个不能对父母尽孝的人,他是不可能修身、齐家、治国、平天下的。

综合《论语》全文,孔子之“孝”有四种不同的境界,即:有养、无违、悦色、立身。

一、有养

子游问孝,子曰:“今之孝者,是谓能养。

至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”

【译文】

子游问什么是孝,孔子说:“如今所谓的孝,只是说能够赡养父母便足够了。

然而,就是犬马都能够得到饲养。

如果不存心孝敬父母,那么赡养父母与饲养犬马又有什么区别呢?”

“有养”是孝的起点。

孝养是指我们赡养父母首先给予父母一定物质上的供给。

赡养老人是人区别于其他动物的起点。

抚爱幼崽,凡是动物都有此本能,所以父爱母爱都具有一定的动物性,能做到并不难;而后代能够赡养父母,只有人才能做到:父母到了一定年纪,或因疾病使之失去劳动能力,如果没有子女的照料,生活就没有保障。

“养”的标准是“论心不论迹”。

“百善孝为先,论心不论迹,论迹贫家无孝子;万恶淫为首,论迹不论心,论心世上无完人”。

孝子中有穷的,也有富的,也有收入一般般的,就不能以谁给父母钱多来衡量谁更孝敬父母,而是看谁在孝敬父母上尽了自己的心。

穷的孝子可能无法给父母更多的钱,但他心里是时刻想着父母的,他是会尽自己的微薄收入孝敬的。

而富的子女,虽然给父母的钱相对其他穷的子女更多些,但他心里有没有父母却是另一回事,他对父母的情感是真的,我们就不能说他不孝。

这就是“论心不论迹”的道理。

二、无违

孟懿子问孝,子曰:“无违。

②”樊迟③御④,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰无违。

”樊迟曰:“何谓也。

”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。

”

【译文】

孟懿子问什么是孝,孔子说:“孝就是不要违背礼。

”后来樊迟给孔子驾车,孔子告诉他:“孟孙问我什么是孝,我回答他说不要违背礼。

”樊迟说:“不要违背礼是什么意思呢?”孔子说:“父母活着的时候,要按礼侍奉他们;父母去世后,要按礼埋葬他们、祭祀他们。

”

“无违”是指顺从父母的意志。

顺从父母意志不是空泛的、随意的,必须受礼的规定,依礼而行就是孝。

在这里,孔子告诉我们,具体怎样做才叫“无违”:父母活着的时候要按礼的要求去侍奉他

们,父母去世的时候要按礼的要求去安葬他们,祭祀父母的时候要按礼的要求去缅怀他们。

做到这三点就是孝顺父母了。

爱惜自己的身体,是孝顺的第一层次。

子曰:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

”孟武伯问孝,子曰:“父母唯其疾之忧。

”父母爱自己的子女,无所不至,唯恐其有疾病,子女能够体会到父母的这种心情,在日常生活中格外谨慎小心,这就是孝顺。

理智接受父母的责罚,不让父母犯过,是孝顺的第二层次。

父母是人,在对待子女成长的问题上又会“恨铁不成钢”,我们如何面对来自于父母的责罚:“小杖则受,大杖则走”,即:轻打就忍受,重打就逃跑,儒家认为这是孝子受父母责罚时应抱的态度:小杖不受,父亲难以消气,儿子不够尽孝;大杖不走,可能陷父亲于不义,更是大不孝。

父母盛怒之时,用大杖打子女,如果子女不走,打伤了,反而使父母痛心甚至摊上人命官司,所以说大杖则走。

春秋时期,曾参因为种瓜误点被父亲毒打一顿,挨打后不省人事,醒来后还装作很高兴的样子。

孔子听说后,非常气愤,甚至不认他这个弟子。

孔子说当年舜对待父亲的责罚从来都是小受大走,也不失去对父亲的孝心,曾参则陷父亲于不义之恶名,造成终身遗憾。

父母有过错,做了不当的事,子女也要“无违”吗?孔子是这样告诉我们的:“事父母几谏。

见志不从,又敬不违,劳而不怨。

”意思是说,父母有不当之处,子女要不断诤谏,即使父母还不能听从,也不能改变对父母的敬重,还要毫无怨言地一如既往地侍奉他们。

孔子认为子女对父母的诤谏,是爱父母的表现,“父有争子,则身不陷于不义”。

对父母有违礼的言行进行诤谏,孔子认为那是从更高境界表现孝心。

三、悦色

悦色父母源于内心的敬爱。

孔子特别看重“敬”,上文提及:孔子对子游说“今之孝者,是谓能养。

至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”把父母养活着就行了,那与养狗养马有什么区别呢?

有位老太太去儿子房间找报纸,正碰上儿子回来。

儿子刚谈崩了一桩业务,心情不太好,见母亲在自己床上摸索,生硬的说:“妈,你没事在自己房间好好呆着,别到处乱串。

”母亲解释说:“我在找个报纸,顺便在你们床上坐一会。

”儿子脸色很臭出门前扔下一句:“吃饱没事干。

”夜晚12点,老母亲便从七楼跳下了。

子夏问孝,子曰:“色难”。

孝敬父母什么最难,是“色难”,就是不给父母脸色看最难。

如果你流露出你的蔑视和不耐烦,这种孝心就是不到位的,因为这会让父母很不安心。

“色难”难在何处?难在很难有一颗恭敬的心,难在没有一个谦和的态度。

于是“色悦”成了衡量一个人孝心的道德标尺。

在父母的面前要满面春风,经常对父母微笑,经常敬重地对待他们,关心他们的精神生活。

每天真诚地看着母亲的眼睛,跟母亲交谈几分钟——不嫌弃,不抱怨,想对母亲发脾气时克制一下,始终和颜悦色对待父母,她们就会生活得开开心心的。

只有真正心怀孝敬的儿女,才能在父母面前总是面带微笑,和穆春风。

今天有不少年轻人心有不悦,就喜欢在父母面前发泄,以为父母不计较自己,就拿父母当做出气筒。

其实你这样做是在伤父母心。

也许就在你泄完气,转身觉得畅心舒意的时候,你的父母可能正在墙角抹眼泪。

对父母心里要有敬意,给父母脸色看,用言语顶撞父母,都是不敬的表现。

子曰:“父母之年,不可不知也。

一则以喜,一则以惧。

”父母的年纪,不可不知道并且常常记在心里。

一方面为他们的长寿而高兴,一方面又为他们的衰老而恐惧。

记住父母的年寿,看到父母都健康快乐,自己心里就充满欢喜;同时也要知道,父母年事已高,我们的心里要时时惦记着他们,经常去询问他们,有没有哪儿不舒服,心里有什么悬挂之事。

虽然是些小事,能做到常记不忘也非容易。

细小之处可见真诚。

我不知道年轻的你,知道自己父母高寿多少吗?属相什么?生日哪天?晨晚向父母问过安好?心怀敬意!

“父母在,不远游;游必有方。

”孔子说:“父母年迈在世,尽量不长期在外地。

不得已,必须告诉父母去哪里,为什么去,什么时候回来,并安排好父母的供养”。

“方”解释为“理由、道理”,这个“理由、道理”包括给父母讲清楚“游”的“理由、道理”,更包含对父母的安置、赡养即对孝的兼顾。

所以孔子特别强调“游必有方”,其重点是对父母尽责,但又不反对一个人在有了正当明确的目标时外出奋斗。

在通讯日益发达的今天,即使我们不得不“远游”,但别忘了对父母的眷顾:抬腿就走,杳无音讯,让父母牵挂,让父母担忧,实乃不孝之举。

无论我们去哪儿,都别忘了自己的一声问候。

四、立身

“夫孝,始於事亲,中於事君,终於立身。

”孔子把“孝志”看作孝的最高境界。

“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

”以德立身,行大道事,让自己的名字为后人所景仰,就会让后世知道自己的父母教导有方,从而使父母显赫荣耀,这就是孝的终极目标。

司马迁因李陵案牵连下狱,惨遭腐刑,“哀莫大于此心死”,但其不忘先父遗志:“余死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论着矣------”。

父亲的遗命,深以“天下之史文”废而感到忧惧,他看到了父亲作为一名史学家的使命感和责任感,他也知道父亲将自己毕生未竟的事业寄托在自己的身上,司马迁深知这是文化的使命,责任重大,虽然“身毁不用”,但其发愤著书,终成“史记”,也让世人二千年后还记得司马迁有一个父亲叫司马谈。

当我们取得某个成就的时候,往往会惠及父母,赞扬父母教子有方;当我们因为行为品行不端而屡次伤害到他人时,“没教养”受辱的是谁?

从古至今,有关孝的论述的核心就是感恩,反哺,这是人类至真至美的情感,是永恒的。

但是反哺的形式,即“养”的形式要随着时代的前进而进化。

随着科学技术的突飞猛进,人类生产进入了高速发展期,生活方式也一日千变。

现在的父母大多数不缺少物质基础,在日渐老去的时光里,最大的困难是无法和飞速前进的世界沟通。

老人日渐失去的不仅是健壮的身体,更有慢慢迟钝的反应和理解能力,仿佛渐渐远离这个鲜活的世界。

现代社会的子女真正的孝顺不应仅仅停留在物质上,更应该想尽办法拉近父母和世界的距离。

比如沟通方式的日新月异:电话、MSN、QQ、博客、微博、微信。

如果每出一种新的社交方式,就手把手的教会家里的老人,既能增进家人的情感,更能让老人不惧怕这个一日千变的社会,让每个人都能始终有尊严的地老去。

网上时不时有人晒出“手绘出海关攻略给父母”、“手写版教会爷爷奶奶用微信”。

这都是现代版的孝子贤孙。