苏科版八年级物理下册第六章6.3物质的密度

- 格式:ppt

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:33

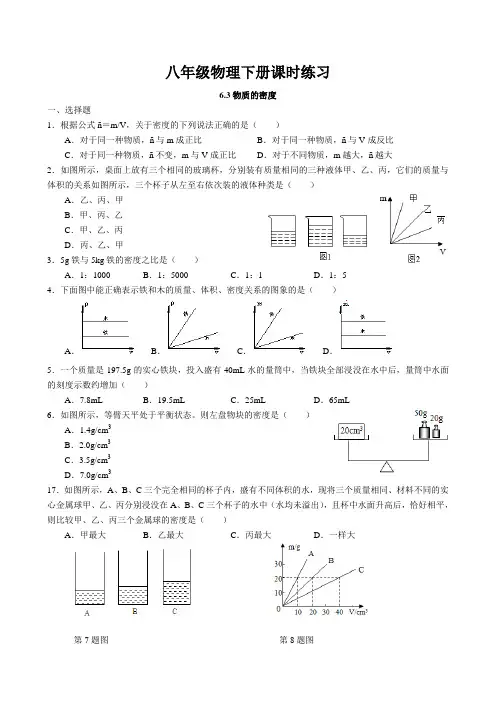

八年级物理下册课时练习6.3物质的密度一、选择题1.根据公式ñ=m/V,关于密度的下列说法正确的是()A.对于同一种物质,ñ与m成正比B.对于同一种物质,ñ与V成反比C.对于同一种物质,ñ不变,m与V成正比D.对于不同物质,m越大,ñ越大2.如图所示,桌面上放有三个相同的玻璃杯,分别装有质量相同的三种液体甲、乙、丙,它们的质量与体积的关系如图所示,三个杯子从左至右依次装的液体种类是()A.乙、丙、甲B.甲、丙、乙C.甲、乙、丙D.丙、乙、甲3.5g铁与5kg铁的密度之比是()A.1:1000 B.1:5000 C.1:1 D.1:54.下面图中能正确表示铁和木的质量、体积、密度关系的图象的是()A.B.C.D.5.一个质量是197.5g的实心铁块,投入盛有40mL水的量筒中,当铁块全部浸没在水中后,量筒中水面的刻度示数约增加()A.7.8mL B.19.5mL C.25mL D.65mL6.如图所示,等臂天平处于平衡状态。

则左盘物块的密度是()A.1.4g/cm3B.2.0g/cm3C.3.5g/cm3D.7.0g/cm317.如图所示,A、B、C三个完全相同的杯子内,盛有不同体积的水,现将三个质量相同、材料不同的实心金属球甲、乙、丙分别浸没在A、B、C三个杯子的水中(水均未溢出),且杯中水面升高后,恰好相平,则比较甲、乙、丙三个金属球的密度是()A.甲最大B.乙最大C.丙最大D.一样大第7题图第8题图8.如图是A、B、C三种物质的质量m与体积V的关系图线,由图可知,A、B、C三种物质的密度ñA、ñB、ñC和水的密度ñ水之间的关系是()A.ñA≥ñB>ñC且p A<ñ水B.ñA<ñB<ñC且ñC>ñ水C.ñA<ñB<ñC且ñA>ñ水D.ñA>ñB>ñC且ñB=ñ水二、填空题9.我国自主研制的大型客机C919采用了一种新材料﹣铝锂合金,该材料的密度为2.5×103kg/m3,该密度值所表示的物理含义是。

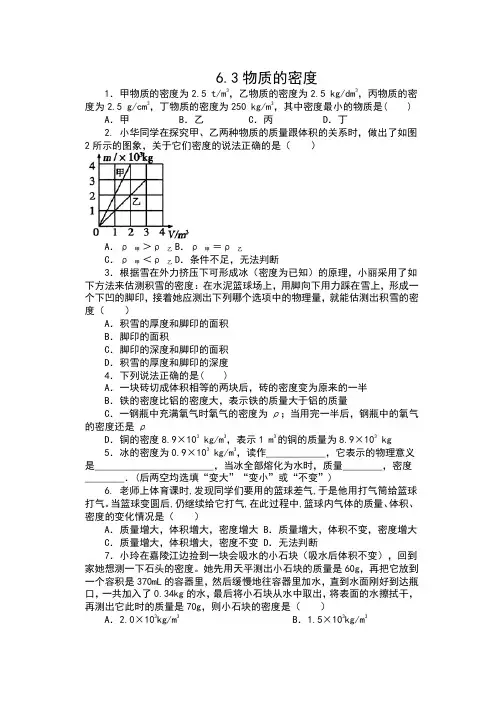

6.3物质的密度1.甲物质的密度为2.5 t/m3,乙物质的密度为2.5 kg/dm3,丙物质的密度为2.5 g/cm3,丁物质的密度为250 kg/m3,其中密度最小的物质是( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁2. 小华同学在探究甲、乙两种物质的质量跟体积的关系时,做出了如图2所示的图象,关于它们密度的说法正确的是()A.ρ甲>ρ乙B.ρ甲=ρ乙C.ρ甲<ρ乙D.条件不足,无法判断3.根据雪在外力挤压下可形成冰(密度为已知)的原理,小丽采用了如下方法来估测积雪的密度:在水泥篮球场上,用脚向下用力踩在雪上,形成一个下凹的脚印,接着她应测出下列哪个选项中的物理量,就能估测出积雪的密度()A.积雪的厚度和脚印的面积B.脚印的面积C.脚印的深度和脚印的面积D.积雪的厚度和脚印的深度4.下列说法正确的是( )A.一块砖切成体积相等的两块后,砖的密度变为原来的一半B.铁的密度比铝的密度大,表示铁的质量大于铝的质量C.一钢瓶中充满氧气时氧气的密度为ρ;当用完一半后,钢瓶中的氧气的密度还是ρD.铜的密度8.9×103 kg/m3,表示1 m3的铜的质量为8.9×103 kg5.冰的密度为0.9×103 kg/m3,读作____________,它表示的物理意义是________________________,当冰全部熔化为水时,质量________,密度________.(后两空均选填“变大”“变小”或“不变”)6. 老师上体育课时,发现同学们要用的篮球差气,于是他用打气筒给篮球打气。

当篮球变圆后,仍继续给它打气,在此过程中,篮球内气体的质量、体积、密度的变化情况是()A.质量增大,体积增大,密度增大 B.质量增大,体积不变,密度增大C.质量增大,体积增大,密度不变 D.无法判断7.小玲在嘉陵江边捡到一块会吸水的小石块(吸水后体积不变),回到家她想测一下石头的密度。

她先用天平测出小石块的质量是60g,再把它放到一个容积是370mL的容器里,然后缓慢地往容器里加水,直到水面刚好到达瓶口,一共加入了0.34kg的水,最后将小石块从水中取出,将表面的水擦拭干,再测出它此时的质量是70g,则小石块的密度是()A.2.0×103kg/m3B.1.5×103kg/m3C .1.3×103kg/m 3D .4.0×103kg/m 38.关于质量和密度,下列说法中正确的是( )A .冰熔化成水,质量不变,密度变小B .橡皮用去一半,质量变小,密度变小C .氧气罐中的氧气用去一半,质量减半,密度不变D .把铁丝烧红,质量不变,密度变小9.对于密度公式ρ=m V的理解,下列说法中正确的是( )A .密度ρ与物体的质量m 成正比B .密度ρ与物体的体积V 成反比C .密度ρ与物体的质量m 和体积V 都有关D .密度ρ在数值上等于物体的质量m 与物体体积V 的比值10. 嫦娥二号探月卫星由地面送向太空的过程中,它的质量 ( )A .变小B .变大C .不变D .不存在了11.分别由不同物质a 、b 、c 组成的三个实心体,它们的质量和体积的关系如图所示,由图可知( )A .它们密度是一样大B .c 物质的密度最大C .b 物质的密度最大D .a 物质的密度最大12. 通常说“铁比木头重”,下面理解错误的是( )A .体积相同的铁块与木块,铁块质量大B .铁块质量比木块大C .质量相同的铁块与木块相比,铁块的体积小D .铁的密度比木材密度大13.装在烧杯中的水被倒出一部分后,烧杯中剩余水的密度 (选填“变大“、”变小”或“不变”):密封在钢罐中的密度为8kg/m 3的气体被抽出一半后,容器中剩余气体的密度为 。

《物质的密度》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 掌握密度的概念及公式;2. 理解密度在日常生活中的应用;3. 通过实践操作学会测量物质的密度;4. 培养学生的实验能力和科学探究能力。

二、作业内容本课时的作业内容主要围绕《物质的密度》这一主题展开,旨在巩固学生对密度概念的理解及其实验操作能力。

具体内容如下:1. 理论学习:学生需复习密度的定义、单位及其换算,理解密度与质量、体积的关系,并能够熟练运用密度的计算公式。

2. 实验操作:学生进行物质的密度测量实验,使用天平、量筒等工具,对给定的几种不同物质进行密度测量。

3. 实践活动:学生结合日常生活,寻找与密度相关的现象,如不同物质的浮沉、液体密度的差异对日常生活的影响等,并记录下来。

4. 思考与讨论:分析测量结果,探讨不同物质密度差异的原因及其在实际生活中的应用。

三、作业要求1. 学生需独立完成作业,不得抄袭他人作业;2. 理论学习部分要求理解并能够熟练运用密度公式;3. 实验操作部分要求数据准确,操作规范,实验报告清晰;4. 实践活动部分要求观察细致,记录详实,与密度的联系紧密;5. 思考与讨论部分要求有深度,能够联系实际生活进行分析。

四、作业评价1. 教师根据学生的理论学习掌握程度进行评价;2. 实验操作部分,教师根据学生的实验数据、操作规范程度以及实验报告的完整性进行评价;3. 实践活动部分,教师根据学生的观察记录、与密度的联系紧密程度进行评价;4. 思考与讨论部分,教师根据学生的分析深度、联系实际生活的程度进行评价。

五、作业反馈1. 教师根据学生的作业情况,给予及时的反馈和指导,帮助学生更好地掌握《物质的密度》这一知识点;2. 对于实验操作中出现的共性问题,教师可在课堂上进行集中讲解和示范;3. 对于个别学生的问题,教师可通过个别辅导或课堂提问的方式,帮助学生解决问题;4. 教师可根据学生的作业情况,调整教学计划,更好地满足学生的学习需求。

教案:苏科版物理八年级下册 6.3 第一课时物质的密度一、教学内容1. 密度的概念:密度是单位体积的某种物质的质量,用公式表示为ρ = m/V,其中ρ表示密度,m表示质量,V表示体积。

2. 密度公式及其应用:利用密度公式可以计算物体的质量、体积或密度,也可以根据已知量求解未知量。

3. 密度与质量、体积的关系:在数值上,密度是质量与体积的比值,但密度是物质的一种特性,与质量和体积的大小无关。

4. 密度表:密度表是物理学中常用的一种工具,可以查阅各种物质的密度值。

二、教学目标1. 理解密度的概念,掌握密度公式及其应用。

2. 掌握密度与质量、体积的关系。

3. 会查阅密度表,提高学生的实际应用能力。

三、教学难点与重点1. 密度公式的灵活运用。

2. 密度与质量、体积的关系的理解。

3. 密度表的使用方法。

四、教具与学具准备1. 教具:电脑、投影仪、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、练习册、笔记本、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:教师通过展示一些日常生活中的现象,如水肿、腌菜等,引导学生思考这些现象与密度有什么关系。

2. 概念讲解:教师讲解密度的概念,解释密度公式及其含义。

3. 公式应用:教师通过例题讲解,让学生理解并掌握密度公式的应用。

例如,给定一个物体的体积和密度,求解物体的质量。

4. 随堂练习:学生根据教师提供的题目,运用密度公式进行计算。

教师及时给予指导和解答。

5. 密度与质量、体积的关系:教师通过讲解和示例,让学生理解密度与质量、体积的关系。

6. 密度表的使用:教师讲解密度表的结构和查阅方法,让学生学会使用密度表。

7. 课堂小结:六、板书设计1. 密度的概念。

2. 密度公式及其应用。

3. 密度与质量、体积的关系。

4. 密度表的使用方法。

七、作业设计1. 题目:计算一个体积为200cm³,密度为1.0g/cm³的物体的质量。

答案:质量为200g。

2. 题目:已知一个物体的质量为100g,密度为0.8g/cm³,求解物体的体积。

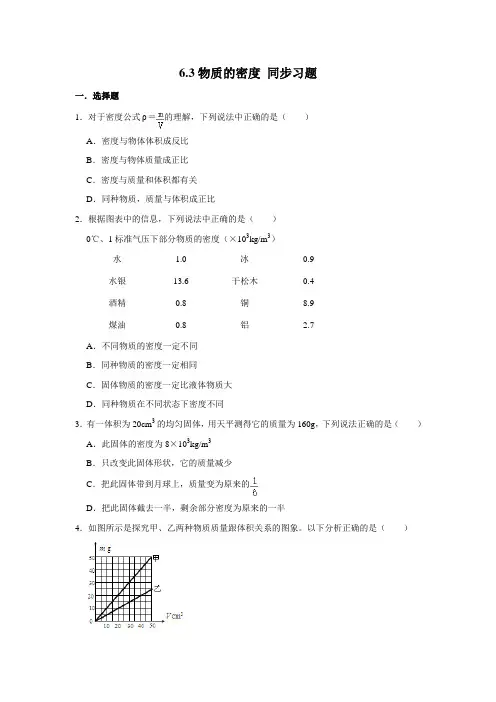

6.3物质的密度同步习题一.选择题1.对于密度公式ρ=的理解,下列说法中正确的是()A.密度与物体体积成反比B.密度与物体质量成正比C.密度与质量和体积都有关D.同种物质,质量与体积成正比2.根据图表中的信息,下列说法中正确的是()0℃、1标准气压下部分物质的密度(×103kg/m3)水 1.0冰0.9水银13.6干松木0.4酒精0.8铜8.9煤油0.8铝 2.7A.不同物质的密度一定不同B.同种物质的密度一定相同C.固体物质的密度一定比液体物质大D.同种物质在不同状态下密度不同3.有一体积为20cm3的均匀固体,用天平测得它的质量为160g,下列说法正确的是()A.此固体的密度为8×103kg/m3B.只改变此固体形状,它的质量减少C.把此固体带到月球上,质量变为原来的D.把此固体截去一半,剩余部分密度为原来的一半4.如图所示是探究甲、乙两种物质质量跟体积关系的图象。

以下分析正确的是()A.甲物质的质量跟体积的比值比乙物质大B.乙物质的质量跟体积的比值比甲物质大C.同种物质的质量跟体积的比值是不同的D.不同物质的质量跟体积的比值是相同的5.2020年3月9日,美国原油市场价格暴跌,某种原油价格跌幅64元1桶(1桶约为160升),折合1吨原油收购价跌了500元,当天该品种石油的密度约为()A.750kg/m3B.800kg/m3C.880kg/m3D.900kg/m36.关于“质量和密度知识”的理解,你认为其中有几句描述是正确的()①物体所含的物质越多,质量一定越大;②密度越大的物体,质量越大;③密度大小等于质量跟体积的比值;④由ρ=可知物质的密度与质量成正比,与体积成反比;⑤不同种类的物质,单位体积的质量一般不同;⑥物体的质量和密度都不随状态、位置、形状的变化而变化。

A.4B.3C.2D.17.在“测定液体密度”的实验中,液体的体积(V)及液体和容器的总质量(m总)可分别由量筒和天平测得。

苏科版八年级物理 6.3物质的密度集体备课教学设计一、教学目标1.理解物质的密度是指单位体积内物质的质量。

2.学会计算物质的密度,掌握密度的计算方法。

3.发展学生的实验能力,培养学生观察、实验和探究的习惯。

二、教学重点1.物质的密度是单位体积内物质的质量。

2.密度的计算方法。

三、教学难点1.理解物质的密度是单位体积内物质的质量。

2.掌握密度的计算方法。

四、教学准备1.实验器材:弹簧天平、毛细管、滴管、小试管等。

2.实验材料:水、盐、沙子、铁钉等。

五、教学过程设计1. 导入新课通过展示一些具有不同质量和体积的物体(如铁钉、水杯、棉花等),让学生观察并引发思考,了解物体的质量和体积之间的关系,为引入物质的密度做铺垫。

2. 密度的讲解•定义:密度是指单位体积内物质的质量。

•公式:密度 = 质量 / 体积•单位:国际单位制中,密度的单位是千克/立方米(kg/m^3)。

3. 密度的计算方法通过实例演示,教授密度的计算方法。

可以先从简单的情况开始,引导学生计算物质的密度,然后逐渐增加难度。

•示例一:计算铁钉的密度–铁钉的质量:10克–铁钉的体积:5立方厘米–密度 = 10克 / 5立方厘米 = 2克/立方厘米•示例二:计算水的密度–水的质量:500克–水的体积:500立方厘米–密度 = 500克 / 500立方厘米 = 1克/立方厘米4. 密度的实验探究设计一系列实验,让学生通过观察和实验来探究物质的密度。

实验一:不同物质的密度比较•实验材料:水、盐、沙子•实验步骤:1.用天平称量一定质量的盐和沙子,分别记录它们的质量。

2.将盐和沙子分别倒入两个滴管中,并用毛细管固定。

3.将两个滴管同时放入水中,观察它们的位置变化。

•实验结果:–沙子的密度大于水,所以沙子下沉;–盐的密度小于水,所以盐上浮。

实验二:密度的影响因素•实验材料:水、糖•实验步骤:1.在两个等大的试管中分别加入等量的水和糖水。

2.观察并记录两种溶液的状况。

教案:苏科版八年级物理下册第六章《6.3 物质的密度》一、教学内容本节课的教学内容来自于苏科版八年级物理下册第六章第三节《6.3 物质的密度》。

本节内容主要包括密度的定义、密度公式及其应用。

具体内容包括:1. 密度的定义:单位体积的某种物质的质量叫这种物质的密度。

2. 密度公式:密度 = 质量 / 体积(ρ = m/V)3. 密度公式的应用:(1)已知质量和体积,求密度;(2)已知密度和体积,求质量;(3)已知密度和质量,求体积。

二、教学目标1. 理解密度的定义,掌握密度公式及其应用。

2. 能够运用密度公式解决实际问题,提高学生的动手操作能力和解决问题的能力。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和创新能力,提高学生的物理学科素养。

三、教学难点与重点1. 教学难点:密度公式的理解和应用,特别是密度单位的理解。

2. 教学重点:密度的定义,密度公式的记忆和应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔、实验器材(包括不同密度的液体、量筒、烧杯等)。

2. 学具:教材、笔记本、尺子、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示不同密度的液体,让学生观察并思考:为什么有的液体浮在水面,有的液体沉到水底?引出本节课的主题——密度。

2. 讲解密度定义:解释密度的定义,强调单位体积的概念,引导学生理解密度的含义。

3. 讲解密度公式:讲解密度公式及其含义,让学生记住密度公式并理解其应用。

4. 应用密度公式:通过示例,讲解如何运用密度公式解决实际问题,让学生动手计算,巩固密度公式的应用。

5. 课堂练习:设计一些练习题,让学生运用密度公式解决问题,检查学生对密度公式的掌握程度。

6. 板书设计:在黑板上写出密度的定义、密度公式及其应用,方便学生复习和记忆。

7. 作业设计:设计一些作业题,让学生运用密度公式解决实际问题,提高学生的应用能力。

8. 课后反思及拓展延伸:让学生思考:本节课学习了什么内容?自己掌握了哪些知识点?还存在哪些问题?鼓励学生主动查找资料,拓展密度相关知识。

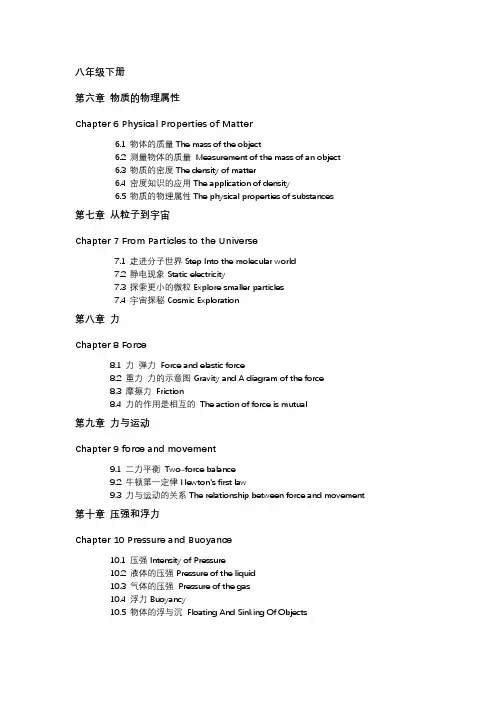

八年级下册第六章物质的物理属性Chapter 6 Physical Properties of Matter6.1 物体的质量The mass of the object6.2 测量物体的质量Measurement of the mass of an object6.3 物质的密度The density of matter6.4 密度知识的应用The application of density6.5 物质的物理属性The physical properties of substances第七章从粒子到宇宙Chapter 7 From Particles to the Universe7.1 走进分子世界Step Into the molecular world7.2 静电现象Static electricity7.3 探索更小的微粒Explore smaller particles7.4 宇宙探秘Cosmic Exploration第八章力Chapter 8 Force8.1 力弹力Force and elastic force8.2 重力力的示意图Gravity and A diagram of the force8.3 摩擦力Friction8.4 力的作用是相互的The action of force is mutual第九章力与运动Chapter 9 force and movement9.1 二力平衡Two-force balance9.2 牛顿第一定律Newton's first law9.3 力与运动的关系The relationship between force and movement 第十章压强和浮力Chapter 10 Pressure and Buoyance10.1 压强Intensity of Pressure10.2 液体的压强Pressure of the liquid10.3 气体的压强Pressure of the gas10.4 浮力Buoyancy10.5 物体的浮与沉Floating And Sinking Of Objects。

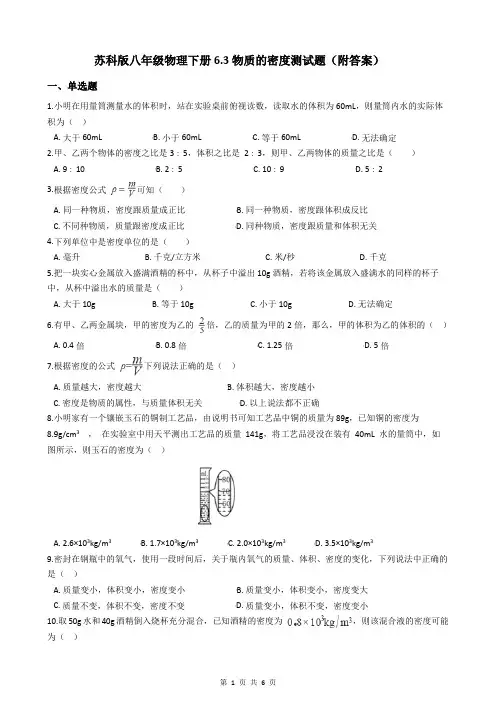

苏科版八年级物理下册6.3物质的密度测试题(附答案)一、单选题1.小明在用量筒测量水的体积时,站在实验桌前俯视读数,读取水的体积为60mL,则量筒内水的实际体积为()A. 大于60mLB. 小于60mLC. 等于60mLD. 无法确定2.甲、乙两个物体的密度之比是3∶5,体积之比是2∶3,则甲、乙两物体的质量之比是()A. 9∶10B. 2∶5C. 10∶9D. 5∶23.根据密度公式可知()A. 同一种物质,密度跟质量成正比B. 同一种物质,密度跟体积成反比C. 不同种物质,质量跟密度成正比D. 同种物质,密度跟质量和体积无关4.下列单位中是密度单位的是()A. 毫升B. 千克/立方米C. 米/秒D. 千克5.把一块实心金属放入盛满酒精的杯中,从杯子中溢出10g酒精,若将该金属放入盛满水的同样的杯子中,从杯中溢出水的质量是()A. 大于10gB. 等于10gC. 小于10gD. 无法确定6.有甲、乙两金属块,甲的密度为乙的倍,乙的质量为甲的2倍,那么,甲的体积为乙的体积的()A. 0.4倍B. 0.8倍C. 1.25倍D. 5倍7.根据密度的公式下列说法正确的是()A. 质量越大,密度越大B. 体积越大,密度越小C. 密度是物质的属性,与质量体积无关D. 以上说法都不正确8.小明家有一个镶嵌玉石的铜制工艺品,由说明书可知工艺品中铜的质量为89g,已知铜的密度为8.9g/cm3,在实验室中用天平测出工艺品的质量141g,将工艺品浸没在装有40mL 水的量筒中,如图所示,则玉石的密度为()A. 2.6×103kg/m3B. 1.7×103kg/m3C. 2.0×103kg/m3D. 3.5×103kg/m39.密封在钢瓶中的氧气,使用一段时间后,关于瓶内氧气的质量、体积、密度的变化,下列说法中正确的是()A. 质量变小,体积变小,密度变小B. 质量变小,体积变小,密度变大C. 质量不变,体积不变,密度不变D. 质量变小,体积不变,密度变小10.取50g水和40g酒精倒入烧杯充分混合,已知酒精的密度为,则该混合液的密度可能为()A. B. C. D.11.小亮利用细钢针、量筒和适量的水测量一个形状不规则的小蜡块的密度.小亮正确的测量过程如图甲、乙、丙所示,图中V0、V1、V2分别是量筒中水面所对应的示数.已知水的密度为ρ水,则下列四个选项中,小蜡块密度ρ蜡的表达式正确的是()A. B. C. D.12.小明同学在研究物质密度时,测量了四种固体的质量与体积,把它们在如图所示的坐标中描点表示出来,根据图示信息同学们认为:①ρ1>ρ2=ρ3>ρ4;②ρ1<ρ2=ρ3<ρ4;③m1=m2>m3>m4;④V1=V2>V3>V4。

八年级物理苏科版下册《6.3 物体的密度》教学设计一、教材分析:密度是初中物理教学的重点和难点,是学习液体压强、浮力和物体沉浮条件的基础,它在生产生活中有着广泛的应用。

这一节的教学,不仅使学生学到知识,而且渗透了一个研究问题的方法。

学生在以后的学习中还会遇到许多两个或两个以上的物理量来定义的新物理量。

如,比热容、热值、电阻等,他们都是从某一个侧面反映了物体或物质自身的一种性质,又都是用“比”的形式来表达的。

二、学情分析:学生在学密度前已具有测量等知识的基础,在生活中已具备应用物质的气味、颜色等特征来区别不同物质的知识和技能基础,这些都是当前学习中较有利的因素。

学生把数学中浅显的比例知识用到物理中来,理解同种物质的质量与体积的比值是一个定值的含义有些困难。

三、教学目的:知识与技能:(1)理解密度的物理意义;(2)能用密度知识解决简单的实际问题。

过程与方法:(1)通过实验探究活动,找出同种物质的质量与体积成正比的关系;(2)学习以同种物质的质量与体积的比值不变性(物质的本质特性)来定义密度概念的科学思维方法。

情感态度与价值观:密度反映的是物质本身所具有的特性。

通过探究活动,使学生对物质属性的认识有新的拓展。

四、重点、难点重点:1.导出和理解密度的概念、公式、单位。

2.知道密度是物质的一种属性,会查密度表。

难点:1.帮助学生完成科学探究的过程。

2.密度概念的建立,理解同种物质的质量跟体积的比值是一个定值的含义。

五、教法(1)教法:讨论、启发、探究式教学和生活实例教学等多种教学方法相结合。

(2)学法:1.应用实验探究2.应用理论联系实际六、教学思路:七、教学过程:1.创设情境引入:你知道阿基米德是如何帮助国王鉴定这个皇冠是否纯金的吗?教师展示:随机出示铜丝、铁丝、铝丝、一杯水、一杯酒精。

(出示后放在讲桌上)图1:铜丝图2:食用油问:这里有铜丝、铁丝、铝丝、一杯水和一杯酒精,你能把它们分辨出来吗?说明你是怎么分辨的?在学生回答后,教师指出:要分辨物质,就要知道并且利用物质所具有的一些特性。

苏科版八下第六章重点专题一:密度题型一:密度概念判断选择题1.关于密度公式ρ=,下列说法正确的是()A.同种物质密度总是相同的B.根据密度公式可知,密度与质量成正比,与体积成反比C.质量相等的不同物质,密度越大的体积就越大D.密度是物质的特性,其大小与物质的种类和状态有关2.下列关于密度的说法中正确的是()A.小明将物理课本从教室带到家里,密度发生了改变B.由同种材料制成的物体,体积大的物体密度小C.物质的密度与其质量成正比,体积成反比D.同种物质组成的实心物体,其质量与体积成正比3.下列情况中,物质密度不变的是()A.冰熔化成水B.氧气罐中的氧气用去一部分C.把纸撕成碎片D.把铁丝烧红4.关于密度,下列说法正确的是()A.密度与物体的质量成正比,与物体的体积成反比B.密度与物体所处的状态无关C.密度是物质的特性,与物体的质量和体积无关D.密度与物体的温度无关5.关于物质的密度,下列说法正确的是()A.一罐氧气用掉部分后,罐内氧气的质量变小,密度不变B.一只气球受热膨胀后,球内气体的质量不变,密度变大C.一支粉笔用掉部分后,它的体积变小,密度变小D.一块冰熔化成水后,它的体积变小,密度变大题型二:密度填空小计算6.若甲、乙两个物体的质量之比为4:5,体积之比是5:4,则甲、乙两物体的密度之比是,把甲物体截去,乙物体截去,则剩余甲、乙物体的密度之比是。

7.近年,阜阳城市街头出现了共享单车的身影。

若某辆单车一只轮胎容积为2000cm3,充气前,轮胎内气体的密度为1.42kg/m3,若又向这只轮胎中充入1g的空气(不计轮胎体积的变化),则这时这只轮胎内气体的密度为g/cm3,合kg/m3。

8.铝的密度是2.7×103kg/m3,其物理意义是,将质量为1kg的铝块截去后,剩余部分的密度是kg/m3;质量为152g的金属块,其体积是20cm3,该金属材料的密度是kg/m3。

9.用75%的酒精消毒液能杀死新型冠状病毒,一瓶酒精消毒液的质量为85g、体积为100cm3,则消毒液的密度是g/cm3.在使用过程中,瓶内消毒液的密度将(选填“变大”、“变小”或“不变”).10.一小袋牛奶的包装袋上标有“净含量250mL 300g”的字样,这种牛奶的密度约是kg/m3。

苏科版八年级下册物理《物质的密度》评课稿一、课程背景介绍《物质的密度》是苏科版八年级下册物理中的一节课,主要介绍物质的密度概念、计算方法以及应用等内容。

在这节课中,学生将学习到密度的定义和计算方法,并通过实际案例的讨论和实验的进行,深入理解密度的应用。

二、教学目标1.知识目标:了解密度的定义和计算方法,掌握如何应用密度计算物质的质量和体积等相关问题。

2.能力目标:培养学生的观察能力、实验操作能力以及问题解决能力,提高学生的科学素养。

3.情感目标:培养学生对物理学科的兴趣和热爱,激发学生对科学的好奇心,培养学生的团队合作意识和思辨精神。

三、教学重难点1.教学重点:明确密度的概念和计算方法,培养学生运用密度解决实际问题的能力。

2.教学难点:引导学生正确理解密度的概念以及运用密度计算物质质量和体积的问题。

四、教学过程1. 导入与激发引导学生回顾上一节课的内容,通过提问和讲解的方式引出密度的相关问题,激发学生的兴趣和思考。

2. 密度的概念和计算方法讲解密度的概念,利用简单的实例和图示说明,帮助学生理解密度的含义。

介绍密度的计算方法,并结合实例进行讲解。

3. 密度的实际应用案例讨论提供几个密度的实际应用案例,让学生进行小组讨论,并结合所学知识解决问题。

引导学生思考密度在实际生活中的应用场景,培养学生的解决问题的能力。

4. 密度实验操作设计简单的密度实验,让学生进行实验操作,通过实际操作体验和实验结果的观察,进一步加深对密度的理解。

引导学生仔细观察实验现象,并从实验结果中总结规律。

5. 典型例题分析和解答给出一些典型的密度计算题目,让学生进行分析和解答。

通过分析解题过程和结果,检验学生对密度的理解程度,及时纠正错误。

6. 拓展与延伸引导学生运用所学知识,拓展和延伸思维,解决更复杂的密度问题。

通过开放性问题的提问,培养学生的创造性思维和问题解决能力。

7. 总结与反思对本节课的内容进行总结,强调重点和难点,并引导学生分享学习感受和体会。

《6.3物质的密度》第3课时《密度的简单计算》导学案20242025学年苏科版物理八年级下册在教学《6.3物质的密度》这一课时,我深感理论知识的抽象和不易理解,尤其是密度的简单计算,于是我设计了这一节《密度的简单计算》的导学案,希望能通过具体的活动,让学生在实践中掌握密度的计算方法,深化对密度概念的理解。

一、教学目标我的教学目标是让学生理解密度概念,掌握密度计算公式,并能在实际情境中运用。

二、教学难点与重点教学难点是密度的计算公式的理解和应用,教学重点是让学生通过实践活动,理解并掌握密度的计算方法。

三、教具与学具准备我准备了各种不同密度的固体和液体,以及测量工具如尺子、天平等,让学生在活动中观察和测量。

四、活动过程我会用实践情景引入,比如拿一个金属块和一个塑料块,让学生观察它们的体积和重量,然后引入密度的概念。

我会让学生用尺子测量金属块和塑料块的体积,用天平测量它们的重量,然后用密度计算公式计算出它们的密度。

接着,我会让学生自己选择一些固体和液体,用同样的方法测量它们的密度,并记录下来。

五、活动重难点活动的难点是密度的计算公式的理解和应用,重点是让学生通过实践活动,理解并掌握密度的计算方法。

六、课后反思及拓展延伸课后,我会反思学生在活动中的表现,看是否每个人都理解了密度的计算方法,以及他们在实践中遇到的问题。

然后我会给学生一些拓展延伸的题目,让他们在家里练习,巩固他们在课堂上所学的内容。

通过这一节课,我希望学生不仅能理解密度的概念,更能掌握密度的计算方法,能在实际情境中运用。

重点和难点解析在设计《密度的简单计算》这一课时,我特别关注了几个重要的细节,这些细节是学生理解和掌握密度计算的关键。

我选择了各种不同密度的固体和液体作为教具,这是为了让学生通过直接的观察和测量,理解密度的概念和计算方法。

我会让学生用手感受不同物质的重量和体积,然后用尺子测量它们的尺寸,用天平测量它们的重量,通过这些实践活动,学生可以直观地感受到不同物质的密度差异。

第六章物质的物理属性6.1物体的质量一、质量1.定义:物体所含物质的多少叫质量,用字母m表示。

2.固有属性:质量是物体本身的一种属性,它的大小与形状、状态、位置、温度等无关。

3•单位:在国际单位制中,质量的单位是千克,用kg表示。

常用单位:比千克大的单位有吨(t),比千克小的单位有克(g)和毫克(mg)。

换算公式是:1t=103kg,1kg=103g,1g=103mg.4•常见质量数据:成年人50-70kg,鸡蛋50g,教室空气200-300kg,物理课本200g,硬币(1元)6g o6.2测量物体的质量1.测量工具a、日常生活中常用的测质量的工具是秤,如杆秤、案秤和磅秤等。

b、实验室常用工具:托盘天平,结构如图所示,其原理:杠杆原理(杠杆平衡条件)。

2.天平的使用方法a、天平的使用可用以下口诀记忆:(1)天平先要放水平,游码左移要归零,旋转螺母针指中,左物右码要记清,砝码要用镊子取,湿、液要用容器称,先大后小移游码,渎数两码要相加。

(2)测质量,用天平,先放平,再调平,游码左移零,螺母来调平,左物右码要记清,先大后小镊取码,平衡质量加游码。

b、天平的使用方法可归纳为:放、移、调、称、读、收。

(1)放:将天平放在水平台上(2)移:使用前将游码移至称量标尺左端的“0”刻线处(3)调:调节横梁上的平衡螺母,使指针指在分度盘的中央刻线处,这时横梁平衡。

凋节平衡螺母的方法可归结为“螺母反指针”,也就是当指针向右偏,应将横梁上的平衡螺母向左调,即螺母调的方向与指针偏转的方向相反。

(4)称:称量时,把被测物体放在左盘,估计一下被测物体质量后,用镊子按“先大后小”的顺序向右盘中依次试加砝码,如果添加最小的砝码偏多,而取岀这个最小的砝码又偏小,这时应取出最小的砝码,再调节游码在游码标尺上的位置,直到天平指针指在分度盘的中央刻线处.特别注意:被测物体和砝码的位置是“左物右码”(5)读:右盘里砝码的总质量加上游码标尺上游码的示数值,就是被测物体的质量,即:m物=m砝+m游;游码的示数值以游码的左侧对齐格数为准;在使用天平时,若不小心按“左码右物”的方式放置,那么被测物体的质量应等于砝码质量之和减去游码在标尺上的示数值(6)收:测量完毕,把被测物体取下,砝码放回盒中,游码拨回标尺零刻度线处,即“取下物体,砝码回盒,游码回零”c、使用天平常见的问题(1)游码未归零问题题型特征:游码未置于标尺左端的零刻度线处就将天平调节平衡了,而在称量的过程中又移动了游码的位置。