九年级历史苏联的改革与解体

- 格式:ppt

- 大小:201.50 KB

- 文档页数:28

苏联的改革与解体【教材分析】二战后,美国、日本和西欧等国家致力于经济的发展,形成了资本主义世界美、日、西欧三足鼎立的局面。

与此同时,作为社会主义国家的苏联,为推动经济社会的发展,开始了一系列的改革。

苏联改革从赫鲁晓夫开始,他的改革在一定程度上冲击了“斯大林模式”,但并未从根本上改变苏联高度集中的政治经济体制。

进入20世纪80年代,苏联的各种矛盾更加尖锐,戈尔巴乔夫不当的改革直接导致了苏联的解体,从而给国际社会主义运动造成了巨大的灾难。

本课内容分为两目:第一目:赫鲁晓夫改革,主要介绍了赫鲁晓夫在政治、经济两方面的改革及其影响;第二目:苏联的解体,主要介绍了戈尔巴乔夫在经济、政治方面的改革,以及由戈尔巴乔夫改革所引起的苏联历史上的一次军事政变——“八一九事件”,它们都加速了苏联的解体。

【知识梳理】一、赫鲁晓夫改革(1953年—1964年)1、目的:主要是针对斯大林模式存在的一些弊端进行改革,发展经济2、影响:一定程度上冲击了斯大林模式,但并未从根本改变苏联高度集中的政治经济体制二、勃列日涅夫改革1、经济改革的重点:发展重工业2、影响:苏联的综合国力特别是军事实力有所提高,但改革仍没能突破斯大林模式的制约,反而使这一体制更加僵化三、戈尔巴乔夫改革(1985年—1991年)1、经济改革:①背景:苏联的经济发展面临停滞的局面②结果:经济改革没有取得成果2、政治改革:①背景:80年代后期,苏联的经济增长速度和人民生活水平进一步下降②影响:苏联的政治体制发生急剧变化,其主要表现为有一党制转变为多党制,国家权力分散,各加盟共和国脱离苏联的趋势随之加强四、苏联的解体(1922—1991)1、立陶宛首先宣布脱离苏联独立:1990年3月2、八一九事件:①时间:1991年8月19日②目的:维护苏联本来的联盟体制③结果:失败了④影响:苏联的分裂进一步加快3、苏联解体:1991年12月,“独联体”的成立,标志着苏联的初步解体。

初中历史苏联改革教案教学内容:苏联的改革和解体,包括戈尔巴乔夫的改革政策、苏联领导人的更迭、苏联解体的原因等。

教学目标:1. 了解苏联的改革历程,理解戈尔巴乔夫的改革政策和其影响;2. 掌握苏联解体的原因,分析苏联解体对世界政治格局的影响;3. 提高学生的历史分析能力和综合素质,培养对历史事件的思考和理解能力。

教学重点和难点:重点:戈尔巴乔夫的改革政策,苏联解体的原因。

难点:苏联解体对世界政治格局的影响。

教学准备:1. 教材、课件、视频资料等相关教学资源;2. 板书、笔等教学工具;3. 活动设计及课堂教学方法准备。

教学过程:一、导入通过观看苏联解体时期的视频片段或图片,让学生感受一下苏联解体时期的历史氛围,引发学生的兴趣和思考。

二、讲授1. 讲述戈尔巴乔夫的改革政策及其影响,包括“新思维”、“地方选举”、“言论自由”等内容。

2. 分析苏联解体的原因,包括经济萧条、政治腐败、民族矛盾等方面,引导学生思考苏联解体的深层次原因。

三、讨论开展小组讨论活动,让学生就苏联解体对世界政治格局的影响展开探讨,促进学生的合作交流和思想碰撞。

四、总结总结苏联的改革和解体过程,对苏联解体对世界政治格局的影响做出总结,让学生从中汲取历史教训。

五、作业布置相关作业,让学生进一步巩固和拓展所学知识,如写一篇关于苏联改革和解体的小论文等。

六、反思在课堂结束时,让学生反思本节课的学习收获和不足之处,激发学生对历史的兴趣和思考能力。

教学延伸:组织学生进行课外阅读,让学生深入了解苏联的改革和解体历程,拓展对历史事件的认识和理解。

教学评价:通过课堂表现、作业完成情况等多方面评价学生对苏联改革与解体的理解和掌握程度,及时发现学生的问题并加以引导和辅导。

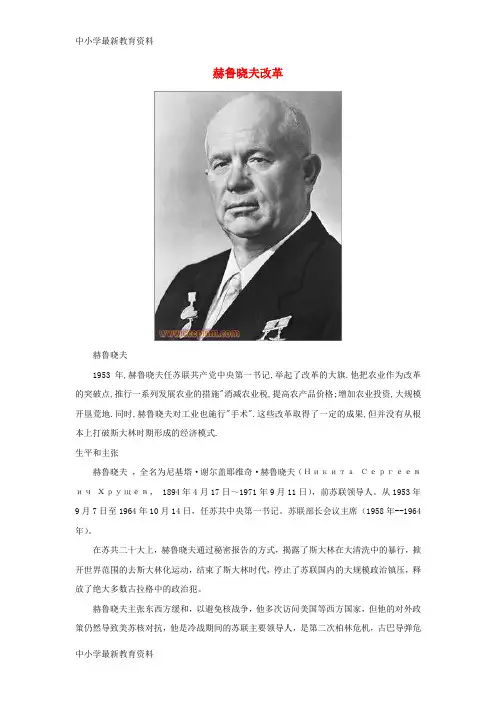

赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫1953年,赫鲁晓夫任苏联共产党中央第一书记,举起了改革的大旗.他把农业作为改革的突破点,推行一系列发展农业的措施"消减农业税,提高农产品价格;增加农业投资,大规模开垦荒地.同时,赫鲁晓夫对工业也施行"手术".这些改革取得了一定的成果,但并没有从根本上打破斯大林时期形成的经济模式.生平和主张赫鲁晓夫,全名为尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(НикитаСергеевичХрущёв, 1894年4月17日~1971年9月11日),前苏联领导人。

从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。

苏联部长会议主席(1958年--1964年)。

在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的去斯大林化运动,结束了斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压,释放了绝大多数古拉格中的政治犯。

赫鲁晓夫主张东西方缓和,以避免核战争,他多次访问美国等西方国家,但他的对外政策仍然导致美苏核对抗,他是冷战期间的苏联主要领导人,是第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。

赫鲁晓夫尝试对苏联的经济,特别是农业进行改革。

赫鲁晓夫军装照鲁晓夫时代,苏联知识分子从斯大林时代的政治恐怖中获得解放,他在任期间,苏联的政治气候空前宽松,索尔仁尼琴等作家得以公开出版作品。

苏联逐渐变成一个“正常社会”。

赫鲁晓夫重视战略核武器的作用,大量裁减陆军和海军,引起苏联军界人士的极大不满。

他试图削减党内官僚的特权,也招致不满。

他的自由化政策更为斯大林时代的既得利益者所痛恨。

他的领导风格虽然被很多人认为是充满活力,但也被另一些人认为是激进冒险。

有人说他是“鲁莽的改革家”。

1964年,勃列日涅夫等人策划发动了宫廷政变,免除了赫鲁晓夫的一切职务,他被强迫退休,成为“特殊养老金领取者”,自此从公众视野中消失。

下台后郁郁寡欢的赫鲁晓夫在乡间隐居,他在这段期间撰写了回忆录,详细记述了自己的政治生涯,披露了很多重大事件的内情,他的家人在苏联官方试图没收书稿的情况下,秘密将书稿运送到西方出版。

第五单元社会主义国家的改革与演变第10课苏联的改革与解体【教学设计说明】【教学设计说明】本课着重介绍斯大林逝世后,苏联在赫鲁晓夫时期的改革、戈尔巴乔夫时期的改革以及苏联的解体。

苏联在1922年成立到1991年解体,经历了将近70年的时间。

自斯大林逝世后,苏联经历了赫鲁晓夫时期、勃列日涅夫时期、戈尔巴乔夫时期,通过这三个人当政时期的改革,苏联一步步走向解体。

当然苏联的解体有着深刻的社会原因、历史原因、外部原因,我们应该通过学习苏联的历史,对我们国家的社会主义建设起到一个很好的借鉴作用。

【课标精解】通过本课学习,使学生认识到苏联的解体有着深刻的社会原因、历史原因、外部原因。

【教材分析】1、本课内容涉及的历史人物多有争议,苏联的解体过程及缘由至今仍有诸多历史之谜。

建议教师在上本课前,多搜集各种资料,上课时可适当地给学生补充。

或者在课前布置学生查询资料,在课堂教学中学生互相交流,这样使学生更好地了解这段历史,并能有自己的分析。

2、教师可以结合本课的引言,提出问题:苏联为什么会解体?引起学生兴趣,并明确指出其解体并非一朝一夕的事情,引出本课将学习苏联的改革和解体。

3、在学习赫鲁晓夫改革这一重点内容时,教师可以简单介绍赫鲁晓夫生平,可先出示一些有关赫鲁晓夫的材料,增强学生的兴趣,使学生认识到这是历史上一个有争议的人物。

【学情分析】1、阅读教材中的图片,培养从中获取知识的能力。

2、对比中、苏改革的不同之处,注意全面地看待问题,培养比较分析知识的能力。

3、分析归纳苏联建立到解体的历史演变历程,提升归纳历史知识的能力。

【教学目标】1、知识与能力(1)了解赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,“八一九事件”、苏联解体的主要史实。

(2)理解苏联解体的原因。

2、方法与过程(1)多媒体播放影视片断及文献资料,学生查阅相关资料,采用合作探究式学习方法。

(2)用问题贯穿主要内容,培养学生分析问题的能力;把苏联改革和中国改革相比较,培养学生比较分析问题和归纳问题的能力。

赫鲁晓夫执政及其改革1953年3月5日,斯大林因脑溢血而逝世。

作为过渡性的领导班子,马林科夫继任部长会议主席,赫鲁晓夫主持党中央书记处,在领导核心中居突出位置的还有主管外交的莫洛托夫和负责保安机构的贝利亚。

由于“斯大林模式”体制缺乏民主选择机制,所以权力的继承是通过党内斗争来完成的。

这场斗争很快就在过渡班子中展开了。

斗争的第一回合是清除贝利亚。

贝利亚当时控制着保安机构和内务部队,凭借30年代建立的镇压机构凌驾于党政机关之上,对其他领导人构成了威胁,因此,遭到领导班子大部分成员的嫉恨。

为了维护自己的地位和权力,赫鲁晓夫联合马林科夫、莫洛托夫等中央主席团成员,并在朱可夫等军队领导人的支持下,对贝利亚采取了极端行动。

1953年6月26日,按预先部署,在中央主席团会议上逮捕了贝利亚,随即在7月上旬召开的中央全会上将贝利亚开除出党,并将其送交最高法院审判。

12月23日,最高法院以“叛国罪”判处贝利亚死刑,立即执行枪决。

清除贝利亚提高了赫鲁晓夫的声望。

在1953年9月召开的中央全会上,赫鲁晓夫当选苏共中央第一书记,确立了他在党内的最高地位。

接下去,赫鲁晓夫与马林科夫的矛盾逐步凸现,权力斗争进入第二回合。

在同马林科夫的斗争中,赫鲁晓夫利用当时党内外普遍希望调整经济政策的情绪,向主管经济工作、又缺乏改革精神和领导能力的马林科夫发起进攻,迫使马林科夫承担政策失误和领导不力的责任,最后把马林科夫挤出了领导核心。

1955年2月,马林科夫被迫辞职,由赫鲁晓夫提名的布尔加宁接任部长会议主席(注:1958年3月,布尔加宁被解职,赫鲁晓夫自己兼任部长会议主席。

)。

这样,党政大权都集中到赫鲁晓夫之手,斯大林逝世后的党内斗争暂告一段落。

赫鲁晓夫执掌党政大权开始了苏联历史的一个新阶段,因为正是在赫鲁晓夫执政时期,展开了对“斯大林模式”的改革尝试。

赫鲁晓夫的改革方针确立于1956年2月举行的苏联共产党第二十次代表大会。

在苏共“二十大”上,赫鲁晓夫作的中央工作报告提出了关于国内外形势和党的路线、方针、政策的一些新观点。

2019-2020年九年级历史下册第10、11课《苏联的改革与解体》教学案新人教版一、教学目标1,知识与能力:通过本课的学习,使学生了解苏联社会主义建设中的探索与曲折。

分析戈尔巴乔夫改革激化苏联社会的各种矛盾,直接导致苏联的解体。

2,过程与方法:通过多媒体、图片、史料等增加历史的直观性,降低本节课的难度,突出赫鲁晓夫改革这一重点。

3,情感态度与价值观:通过本课学习,使学生认识到社会主义的发展不是一帆风顺,是有曲折的。

二、教学重点、难点重点:苏联解体过程难点:苏联解体原因三、教学方法讨论法、图示法讲授法四、教学过程1、赫鲁晓夫的改革:1953年斯大林逝世后,赫鲁晓夫上台。

他针对斯大林时期存在的一些弊端,在经济、政治方面采取了一些改革措施。

他的改革虽然在一定程度上冲击了斯大林模式,但并未从根本上改变苏联高度集中的政治经济体制。

2、苏联解体:①戈尔巴乔夫改革:1985年戈尔巴乔夫上台后,针对苏联经济发展所面临的停滞局面,首先把经济改革作为重点,但没有取得成果。

80年代后期,苏联的经济增长速度和人民的生活水平进一步下降。

在经济改革受挫后,他又把改革的重点转移到政治领域,引起了苏联政治体制的急剧变化,主要表现为一党制转变为多党制,国家权力分散,各加盟共和国脱离苏联的趋势加强。

②、苏联解体的原因:僵化的政治经济体制;严重的经济危机所引发的社会危机;戈尔巴乔夫所实行的错误改革路线、方针和政策;社会矛盾和民族矛盾的激化;西方资本主义国家的和平演变政策等。

③苏联解体给我们的历史启示:要始终坚持走建设有中国特色的社会主义道路;要妥善解决民族问题,坚持各民族平等,加强民族团结;要时刻警惕西方资本主义国家的和平演变;社会主义制度的建立和巩固不是一帆风顺的,但先进的社会制度必然会战胜落后制度,我们要充满信心。

五、自主学习合作探究1、1953年斯大林逝世后,在苏联开始进行改革的是()A.勃列日涅夫B.赫鲁晓夫C.安德罗波夫D.契尔年科2、“八一九”事件后,掌握苏联国家大权的是()A.戈尔巴乔夫B.叶利钦C.亚纳耶夫D.发动政变的党内高级干3、苏联解体的直接原因是()A.高度集中的经济政治体制的弊端B.各加盟共和国的分离倾向C.戈尔巴乔夫背离社会主义的政治改革D.西方资本主义国家“和平演变”策略的影响4、苏联解体表明()A.国际工人运动的失败B.社会主义运动的失败C.“苏联模式”的失败D.列宁主义的失败5、赫鲁晓夫开始担任苏联领导人是在()A.1951年B.1953年C.1955年D.1957年6、斯大林逝世后,首先在苏联推行改革的领导人是()A.勃列日涅夫B. 戈尔巴乔夫C.赫鲁晓夫D.叶利钦7、戈尔巴乔夫上台后,首先把改革的重点放在哪个领域()A.政治B.经济C.军事D.外交8、戈尔巴乔夫改革后的苏联政体是()A. 无党制B. 一党制C. 两党制D. 多党制9、政变事件后得以控制全局的俄罗斯领导人是()A.利加乔夫B.安得罗波夫C.叶利钦D.普京10、苏联解体是在哪年的年底()A.1990年B.1991年C.1992年D.1993年11、对戈尔巴乔夫的政治改革评价不正确的是()A.使苏联由一党制转变为多党制B.使国家权力分散C.各加盟共和国脱离苏联的趋势加强D.没能突破斯大林模式的制约12、导致世界两极格局终结的历史事件是()A. 东欧剧变B. 苏联解体C. 美国霸权地位的衰落D. 世界经济力量的多极化13、关于苏联解体的影响的评述不正确的是()A.使两极格局终B.为美国称霸世界提供了机会C.使社会主义遭受重大挫折D.为中国的崛起铺平了道路14导致苏联解体的社会改革是()A、赫鲁晓夫改革B、匈牙利改革C、勃列日涅夫改革D、戈尔巴乔夫改革第11课东欧社会主义国家的改革与演变(学案设计)一、教学目标1、知识与能力:通过本课学习,使学生掌握二战后东欧社会主义国家的发展;使学生认识到,社会主义的发展不是一帆风顺的,是有曲折的。