“清涧名人”和他的“红枣之家”

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:13

传说很久很久以前,现在的清涧与山西省柳林县三交方圆八百里,群山巍巍,奇峰险峻,古木参天,绿草如茵。

有一天,观音菩萨外出巡游至此,发现这里恰是一方仙家圣地,又见云雾缭绕间似有点点红珠,霞光隐约种放射着万道红光,“是何方圣物如此神奇”观音菩萨想探个究竟,变成了一个村姑来到山中。

山峦环抱之间竟然有一户人家,院前的山坡上一位老翁和一对青年男女正在开荒种地,男子生得浓眉大眼,方头大耳,挥舞银锄,开垦山石,女子柳眉樱桃嘴,身姿绰约,清秀可人,怀抱一捆小树,栽在男子刨开的坑里,老翁颤抖着白须,手拿小盆王坑里浇水,古铜色的脸上充满了自信、期盼……小院里蓊蓊郁郁,一片翠绿间,粒粒红果放着红光,煞是诱人!观音施礼到:“请问老人家尊姓大名,这里是什么地方?”三个人这才抬头,诧异地看着来人,老翁缓缓道:“这地方叫三,我叫河,他们是我的儿子秦和儿媳晋。

”“这是神仙果,这般诱人?”“这是我们的粮食,我们世世代代以此为生。

”老翁自豪地说:“我们叫它圣果”女孩放下手中的小树,摘了一把圣果送给观音;”这里荒无人烟的,姑娘要到哪里去?快坐下来歇歇脚,吃点果子解解渴,充充饥。

”观音含笑不答,只是问:“请问,你们种的就是圣果树吗?”“是啊,快要当爷爷了。

好让我的孙子早点吃上圣果,让孙子的孙子早点过上好日子。

”老翁的神情由喜变优,“只是这荒山野岭,水实在太少了,不够浇哇!”男子一直没有停下手中的锄头,汗水带着热气洒在了脚下的山坡上……观音被这一家三口的勤劳、善良深深打动了,脱口说道:“老大爷,别着急,我来帮助你。

”说完净瓶一抖,只见老翁盆中的水越来越大,秦和晋见父亲盆里水忽然多起来,赶忙跑来帮忙,但水势汹涌,顷刻间变成了一片汪洋,老翁“河”随即融入了汪洋中,被册封为河神,后人以其名而命此水为河,因为老人浇树时夹带了地上的泥沙,致使河水变浑,又有人说老人的脸是苍黄的,水因此而变黄,故而成了我们今天的黄河。

据说秦和晋被大水隔在了两岸,依附着父亲“河”整日相望,久而久之,秦带着他的勤劳、勇敢、朴实融入了河西群山峻岭,晋也同她的聪慧、美丽、善良融入了河东山川,变成肥田沃土,二人分别成为陕西、山西人民的始祖,故陕西、山西分别以秦、晋而称之。

陕北农村住户调查调查时间:2009年7月28日-2009年8月1日调查地点:陕西省清涧县老舍古乡王宿里村调查组员:孙小芳、曾令苹、赖美娟前言清涧县地处黄河红枣产区的中心,是公认的红枣优生区,红枣栽培有四千年历史。

主要分布于县境的黄河、无定河沿岸。

清涧目前仍属国家重点扶贫县,但这是一块充满活力、充满生机、充满投资机遇的开放开发热土。

这里有充足的土地资源、石材资源、水资源、油气资源,耕地面积大,草场广阔,造林保存面积和宜林地多,为农业、林业、畜牧业的发展提供了优越的条件。

清涧传统农业较发达,主要农作物有黄豆、玉米、谷子、洋芋等。

最值得一提的是,清涧出产的红枣个头大、核小、皮薄、肉厚、味美,可溶糖及维生素含量高,为当地一绝。

早在1968年,港澳同胞给党中央和毛泽东主席写信,指名要吃“祖国陕甘宁边区清涧红枣”,一时传为美谈。

一直以来,中共中央为加快农村医疗、教育、卫生等软件设施建设,改善农民生活状况,提高农民生活水平,中央投入巨额财政补贴。

为了更好地了解和加强“三农”建设和实施,我们华师大经管学院两个专业六个学生,来到陕北清涧县老舍古乡王宿里村进行深入住户调查,了解基层农民的生活。

本着吃苦耐劳的精神,与农民同吃同住同劳动,切身体会农民的生活,希望借此社会实践的机会提高我们大学生的社会实践的能力,丰富我们的社会阅历,为以后的工作与生活积累经验。

一、家庭成员1、大叔:刘世强,1955年出生,54岁,19岁去当兵,当兵3年后,复原后回了家乡,又过了三年,经媒人介绍认识了王雪兰,正是现在的妻子,跟王雪兰结婚,之后一直在家务农,家中种枣,到了收获的季节,刘叔曾到青岛、连云港等地卖枣。

他兄妹有五人,有两个弟弟两个妹妹,为人热情好客、朴实中带着点幽默,身材比较矮小,皮肤因为常年的劳作变得黝黑,身体健壮有力,勤劳能吃苦。

平常习惯喝酒、抽烟,喝酒是有时喝有时不喝,喝多了身体受不了。

现在有一份工作,在村里的唐皇寨里当修葺工,每天五十块的工资,今年六月五日(农历二〇〇九年五月十三, 芒种)找的工作,工作比较辛苦,虽然有包两餐,但是伙食质量较差。

红枣知识酸枣栽培07-26酸枣释名:山枣。

气味:(酸枣)酸、平、无毒。

落叶灌木或小乔木,高1—3米;托叶刺有2种,一种直伸,长达3厘米,另一种常弯曲。

叶片椭圆形至卵状披针形。

...金丝小枣种植注意事项07-25小枣一般为椭圆形和鹅卵形,平均个重5—7克。

它核小皮薄,果肉丰满,肉质细腻,鲜枣呈鲜红色,肉质清脆,甘甜而略具酸味;干枣果皮呈深红色,肉薄而坚韧,皱纹浅细,利于储存和运输。

乐陵小枣具有丰富的营养价值和药用价值,可滋补身体和辅助治疗脾胃虚弱,消...专家分享南酸枣高产栽培技术07-23将树技和杂草烧尽。

然后沿山坡按水平方向挖1米宽左右的水平带,带间距为6米。

在水平带上按7米的株距挖穴,穴规格为50厘米×50厘米×50厘米。

注意穴的位置应上下行错开成品字形。

每穴施有机肥2。

5~5公斤,并将表土回填至穴下部...酸酸甜甜的大枣是如何嫁接的07-23枣树以枝接为好,成活率高,生长快,结果多,早丰产,效益高。

春季枣芽刚开始萌动从3月下旬开始至7月底以前都可进行嫁接。

最佳嫁接期在清明节前10天至后20天。

...红枣温室栽培法07-19楂的失水率分别为22.2%、1.2%和11.2%,由此可知,温度对鲜枣贮藏的影响是很大的。

研究得知,鲜枣贮藏,相对湿度应控制在90%~95%之间,用0.03~0.06mm的无毒聚乙烯打孔塑料袋包装保湿效果良好。

气体成分不同品种对气体成分反应不同,许多研究表明,鲜枣对CO2比...民勤开展送科技下乡活动07-18民勤县结合“双联富民”行动深入推进,积极开展“春之梦”送科技下乡活动,为全县林果定植和林果产业稳定发展提供有力的科技支撑。

该县从3月20日开始,4月30日结束,共40天,组织县林业站及“三所一中心”技术人员分赴18个乡镇开展技术培训与服务,技术人...种植摇钱树也要讲科学07-17截至2013年5月,新疆生产建设兵团第一师三团林果业面积8.2万亩,其中核桃5.2万亩、红枣2.2万亩、苹果香梨8000亩。

清涧县决心打造中国西部红枣第一县建设有机红枣生产、加工、科技研发、集散贸易和文化旅游基地为了加快红枣产业化发展,建成西部最大的有机红枣生产、加工、科技研发、集散贸易和文化旅游基地,清涧县创新工作机制,着力构建红枣产业化发展十大体系,推动红枣产业又好又快发展,目标是在10年内把清涧打造成中国西部红枣第一县。

该县的目标是建成西部最大的有机红枣生产、加工、科技研发、集散贸易和文化旅游基地。

在生产方面,全县枣林面积要达到100万亩,总株数6000万株以上。

全县新建200亩以上高标准红枣示范园500个;枣林全部达到无公害基地要求。

基地抗险保收能力达到国内先进水平,正常年景红枣总产量达到25万吨,红枣产业总产值达到20亿元,其中原枣产值10亿元以上,全县农民年人均红枣纯收入超过3000元。

在红枣加工方面,建成固定资产投入超过6亿元的红枣工业集中区,入区企业30户以上,全县红枣加工产品的产能达到15万吨以上,红枣工业的年总产值突破10亿元。

县内原枣的加工转化率达到50%以上,年上交税金突破4000万元,红枣工业增加值对GDP的贡献率达到60%以上。

培育国家驰名商标1个以上,省级著名商标5个以上,地方知名品牌20个以上。

红枣产品在国内市场的占有率达到10%以上。

在枣业科技研发方面,建成占地1000亩的各类红枣种植管理、研究试验和示范推广基地,创建具有省级水平的以红枣为主的产品研发中心,企业产学研联合体广泛建立。

建立枣种选育供应、枣树栽培管理、枣林疫病控制及抗险保收、枣果采收运输及贮藏加工等技术规范。

全县红枣专利产品和技术达到100多项,枣业科技对产业增加值的贡献率达到40%以上。

在红枣贸易方面,将建成占地200亩、具有省级水平的陕北(清涧)红枣集贸市场,市场年交易量达到20万吨以上,年交易额突破8亿元,成为陕晋地区等级原枣集散贸易中心之一。

储藏能力达8万吨以上。

在红枣文化旅游方面,建成西部最具吸引力的枣业文化博览中心和西部最具人文底蕴的枣乡特色步行街(汇集红枣饮食、红枣产品、红枣科技、红色文明、清涧石板、精美工艺品等内容)。

家乡的红枣提起家来家有名,我的家乡就在清涧。

也许你到过清涧,也许你听说过清涧,那你对清涧的红枣又了解多呢?还是让我给你介绍一下吧。

清涧红枣不仅种植面积广,而且种类多还被评为“红枣之乡”呢!每年四月枣树长出嫩绿的小绿叶,开出金灿灿、香喷喷的小黄花,那清醇甘甜的香味儿在清风的吹拂下,十里飘香,引来无数只蜜蜂嘤嘤嗡嗡,各种鸟儿在林间唱着欢快的歌儿,这时那些的枣农开始施肥、锄草,偶尔还可听见一支支嘹亮的信天游回荡在林间。

六、七月间那些细小的小黄花变成了翡翠似的小青枣。

如珍珠一般,害羞地堵在那密密的绿叶中。

渐渐地它们一个个挺着大肚肚,从那翠绿的叶子中显露来。

到了八、九、十月间,这些枣树上的枣子由青变红。

从尾到头先是红圈圈,后是红盖盖,再是红腰腰,最后是红通通,最后成了绵枣枣。

近看像玛瑙,远望似灯笼。

弯弯的枝头挂满了红通通、亮晶晶的枣子,在秋风的吹拂下,不断弯腰、低头,好像在向人们问好。

家乡的枣树种类很多,形状各异,味道不同。

如梨枣形状像梨,又大又圆,皮薄味香,牙枣个小而长,成熟早,甜中略带酸味,还有骏枣,个大、清脆可口------这时如你走在林间顺手摘上一颗放入口中尝尝,那脆生生、甜滋滋的诱人味会让你摘下第二颗、第三颗。

这时如你碰上真诚、热情的老乡,他不只摘一把让你尝,而是用一木棒在枝头敲几下,玛瑙似的红刺枣就会蹦一地让你尝个够,顺便将你的衣兜装满。

一方水士养一方人,一方水士出一物,家乡的红枣不仅个大、核小、皮薄肉厚,光泽艳,而且含糖量高,维生素多,即是上等的食品,同时也是良好的补品。

常言道:“一曰三枣,百岁不显老。

”所以有“长生果“的美称。

近年来,在党支部惠农政策的引导下,家乡的产业结构发生了巨大变化,过去以种植为主现成为以林为主,人们见面不再谈种多少地,而是问栽了多少枣树,所以枣树已成为家乡的经济支柱,被人们称为“摇钱树”、“致富树”,是家乡人们的命根子。

家乡的红枣就是美,欢迎您来枣乡做客。

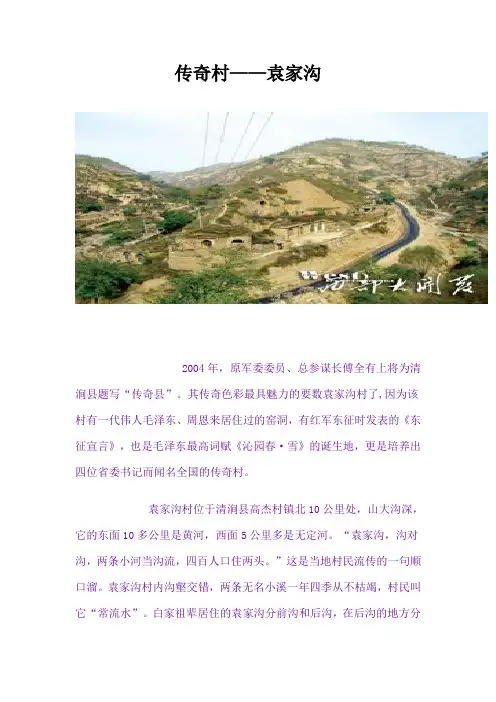

传奇村——袁家沟2004年,原军委委员、总参谋长傅全有上将为清涧县题写“传奇县”。

其传奇色彩最具魅力的要数袁家沟村了,因为该村有一代伟人毛泽东、周恩来居住过的窑洞,有红军东征时发表的《东征宣言》,也是毛泽东最高词赋《沁园春·雪》的诞生地,更是培养出四位省委书记而闻名全国的传奇村。

袁家沟村位于清涧县高杰村镇北10公里处,山大沟深,它的东面10多公里是黄河,西面5公里多是无定河。

“袁家沟,沟对沟,两条小河当沟流,四百人口住两头。

”这是当地村民流传的一句顺口溜。

袁家沟村内沟壑交错,两条无名小溪一年四季从不枯竭,村民叫它“常流水”。

白家祖辈居住的袁家沟分前沟和后沟,在后沟的地方分岔,形成东西两个沟,两条小溪沿着东沟、西沟顺流而下。

村民的主要经济来源是红枣、黄豆和谷子等,年人均收入不足2000元。

这里白氏出高官的原因是陕北“闹红”比较早,1927年10月12日高杰村白明善等领导的“清涧起义”打响了西北革命的第一枪,培养了一大批革命干部。

清涧县在土地革命战争时期全县8万人就有2万人参加革命,牺牲的烈士共有1600多人,老红军占全国的1/15,据清涧县1985年调查,当时还在位的从清涧县出去的省军级干部就有62位。

袁家沟历史上就高官频出。

据说在明代,袁家沟曾经出了一个皇帝亲封的副督御使。

相传当年一位风水先生在袁家沟山头转了几圈之后,连呼:“好!太好了!”接着他神秘地说:“袁家沟要出三斗三升菜籽官!”还有一个传说是,明朝初年,一名宰相看到袁家沟的风水富有灵气,断言要出九个皇帝,便向皇帝进言,在距袁家沟20公里的高家洼修建了一座玉皇大帝庙,破了袁家沟的风水,就这样袁家沟白姓的皇帝没有出现,却出了几个省委书记,当然这不过是民间的迷信传说。

在近代,袁家沟人思想十分活跃,白崇熙1928年时任袁家沟第一任党支部书记,后来参军后在国民党冯玉祥部官至师长。

袁家沟村和高杰村、芝房皋、高柳树是清涧四大闻名村,在明清出的人才济济,几个村出了近200举人贡生和拔贡。

清涧红枣的作文我的家乡有一种特产叫—红枣。

它可以补血,养病。

阳光明媚的春天来到了,大地万物复苏,枣树也从沉睡的冬天渐渐苏醒过来了,慢慢抽出新的枝条,长出嫩绿的叶子,细雨蒙蒙,枣树贪婪地吮吸着这春天的甘露,枣树开出了淡黄色的小花,小花虽然不起眼,却出奇的香,微风拂过,花儿散发出淡淡的清香,到处弥漫着枣花的清香,远远就能闻到,使人感到神清气爽。

盛夏,树上的花慢慢凋零了,花儿落下了以后,渐渐地长出来了圆锥形的小枣,就像是许多绿色的小灯笼。

红枣没有明朗时,颜色就是青色的,喝出来又痛又黑涩。

渐渐的红枣的颜色变为半绿半白的了,喝出来酸酸的。

慢明朗的红枣就是半白半白的,喝出来又酸又辣。

可以减少你的味口。

秋天,枣子渐渐成熟。

枣子的颜色由绿色变成红色,美味可口,吃的时候,脆脆的,甜甜的有一种说不出的味道。

冬天,树叶渐渐落。

枣树也在准备工作明年的大丰收。

我爱家乡的红枣,更爱我的家乡!我的家乡在濮阳,就是知名的枣乡。

当你来到我们村子,最先迎你的就是枣树,特别就是小红枣十分注重。

每逢阳春三月,细雨如丝,各种树木贪心地吸食着春天的甘露,百花争奇斗艳,然而在赛场上却有一个落后者——红枣树。

它甘于落后,只是默默作着发芽的准备。

到了四月中旬,它才开始长出一片片绿色的树叶,不久长出了米粒一样大的小花蕾,盛开时只有小绿豆那么大,整齐地排列着五片黄的花瓣,那就是枣花。

烈日炎炎的夏天,红枣树张开一片片常绿的叶子维护着一串串小枣。

在狂风暴雨中共同阻挡一次次的突袭。

金秋时节,树枝上挂着好似千百个红灯笼的大枣。

红枣味道蛋黄,可以加工成茶,用处多多。

回忆起大的时候枣喝多了,牙齿都硬了。

啊!我爱家乡的枣树。

我家乡在临泽,这里盛产水果,存有桃;梨;葡萄,但我最喜欢家乡的枣。

春天来了,万物复苏,小草发芽了,冰化了,花也要急着看看这大千世界。

可枣树却像冬眠还没醒似的,站立在枣园里,干裂的树枝上露着几根小刺又像一个个卫兵在保护着枣园里的一切。

可到了夏天树就大变样了,原来的小刺现在变得又尖又长,原来光秃秃的树枝上添了几朵淡黄的小花引的蝴蝶和蜜蜂围着它翩翩起舞,如果你站在枣园间,微风一吹,一股清香扑鼻而来。

清涧红枣三字经历史篇古宽州,今清涧,红枣香,美名扬。

世界枣,原产地,历史久,品优良。

从北魏,到隋唐,三河岸,枣飘香。

黄河枣,是个宝,味道甜,营养高。

个儿大,核儿小,肉儿厚,皮儿薄。

补血液,育伤员,为革命,作贡献。

六八年,香港胞,写信致,党中央。

清涧枣,情意浓,携祝福,过香江。

春风吹,精神爽,县乡村,栽枣忙。

齐动员,上战场,规模大,效益强。

九五年,受表彰,获荣誉,红枣乡。

零八年,得保护,清涧枣,被传唱。

壹壹年,有《决定》,政策推,铸辉煌。

基地篇领导层,手笔大,壮规模,促保障。

百万亩,目标响,五第一,震天下。

在三河,与五岸,兴基地,抓示范。

山连山,沟连沟,梁连梁,峁连峁。

千亩点,万亩园,鱼鳞坑,水平沟。

整体推,连片开,高标准,巧规划。

做大强,枣文章,政策驱,市场拉。

基地推,项目带,机制活,力度大。

大户包,能人领,企业帮,部门抓。

无公害,绿色园,地流转,集约化。

解家沟,白旺民,高杰村,贺鸿昌。

既大胆,又实干,承包地,黄河滩。

风里来,雨里去,领头雁,县模范。

管理篇要想富,栽枣树,强管理,枝叶壮。

先选种,后整地,巧施肥,沃土壤。

春秋栽,是良方,多浇水,须保墒。

密度小,减产量,密度大,不透光。

嫩扦插,改低产,高换头,精心管。

勤除草,细修剪,下大枝,降树体。

拉枝条,扩树冠,严防虫,要记牢。

阴雨天,最易烂,防裂变,提前摘。

或攀树,或打落,回到家,要晾晒。

选好料,装进盘,早入炉,少损害。

新鲜枣,糖分高,藏不好,损失掉。

温度低,保水分,气调库,塑料袋。

干制枣,用麻袋,常通气,虫不来。

家庭储,容积大,严密封,用坛盖。

加工篇县领导,决心下,快推进,产业化。

由农业,到工业,要转型,压力大。

兴企业,育龙头,重品牌,政策扶。

搞技改,引项目,促营销,优服务。

大城市,设机构,销售点,办事处。

巨鹰牌,有滩枣,省名牌,好商标。

新恒安,枣生堂,既香醇,又健康。

枣蜜饯,在宏祥,人和仙,实力强。

紫晶枣,红玛瑙,干枣片,鲜枣酥。

从东北,到海南,由新疆,到武汉。

高杰村镇人民热烈欢迎黄土画派第十九次陕北采风写生团莅临我镇中共高杰村镇党委高杰村镇人民政府二○一二年二月一日中国红枣第一镇——高杰村镇红枣重镇物华天宝历史名村人杰地灵黄河与无定河像两条玉带,逶迤在清涧县这块古老的土地上。

就在这两河的交汇之处,孕育着一个神奇的地方--高杰村镇。

高杰村镇位于榆林市清涧县城东40公里处,全镇国土面积110平方公里,辖42个行政村,3300多户人家,有1.2万人口,境内群山巍峨,龙脉绵延。

滔滔黄河惊涛拍岸,无定河水滋润村镇。

战争年代,千名革命烈士血洒黄土;建设时期,无数仁人志士励志四方。

红色土地造就勤劳勇敢的高杰村镇人民。

这里红枣品质甲天下,旅游资源得天独厚。

“天下第一村”——高杰村。

这里人杰地灵,英才辈出。

地质学家白家驹功勋卓昭,革命先烈白明善视死如归,“英雄十姐妹”革命故事感天动地,80多名先驱热血壮洒山河。

神奇的“高官村”——袁家沟。

1927年该村就创建起中共党支部。

1936年2月,毛泽东为了东征抗日在此住了16天,向全国发出著名的抗日《东征宣言》。

白栋材、白如冰、白治民、白恩培这四位省委书记出生在袁家沟。

百名革命先烈抛头颅洒热血,8位副省级、28位地师级和70多位县团级干部遍及全国。

《沁园春·雪》诞生地——高家坬塬。

山高源阔,地势奇特。

在此环顾四周颇有一览众山小的气魄,可尽收晋峡谷之险峻,黄土高原之雄浑,领略“苍山如海、残阳如血”之美景。

冬日遇雪,千里冰封,万里素裹。

1936年2月7日,毛泽东在视察东征地形时,登上此塬恰遇大雪,顿生无限感慨,吟就气吞山河的千古绝唱《沁园春〃雪》。

黄河与无定河的径流交汇地——河口村。

这里基岩裸露,风光独异。

既可观赏到险滩激流、峡谷风光,又可领略“黄河之水天上来,浊浪排空势如虹”眼福,又可享受“船在河中行,人在画中游”乐趣,让人心旷神怡,流连忘返。

河流、山峦、枣林天然珠连璧合的人文景观——鱼儿峁。

无定河径流在一路迂回曲折,前行注入黄河前神差鬼使般“流出”一幅太极图,鱼儿峁就是这幅太阳图中的阳极,远眺覆盖在“鱼儿”脊背上的枣林,仿佛是这条鱼的碧绿外衣,奇特而亮丽。

路遥故里红枣飘香清涧北国风光黄土风情清涧地处陕西省北部、榆林市南端。

东临黄河,与山西省石楼、柳林2县隔河相望,西濒子长,南接延川,北靠绥德,西北与子洲毗邻。

因“南通关洛、北连榆塞”,自古有“全秦要户”之称。

无定河、黄河在这里交汇,黄土高原、晋陕峡谷在这里绵延。

县城处于三山环抱之中,西临深涧、秀延河,涧岸、河床有青色石板层层叠压,涧石青青、涧水清清,故名“青涧”,明洪武四年改为“清涧”。

沿黄观光路清涧段全长78.7公里,这里有令人神往的众多革命遗址、气象万千的黄河风光、特色鲜明的枣乡风情,是享誉全国的“红枣之乡”、“道情之乡”、“石板之乡”。

想要探寻《平凡的世界》看路遥纪念馆600余件馆藏清涧是久负盛名的历史文化名县,迈步清涧县城,你会看到街道路面一律用方整的青石板铺地,既清洁又美观。

在清涧,石板的用处很多,可以盖房砌窑面,做石案、灶台、石桌、石磨、石碾等生活用具,甚至能雕刻花卉、人物和动物,制成精美的石板画,清涧也被誉为“石板之乡”。

而在当地流传已久的“清涧道情”已被列入国家级非物质文化遗产名录。

清涧文化底蕴深厚,当代著名作家路遥就出生在当地一个普通农家,他的著作《平凡的世界》中,“生活不能等待别人来安排,要自己去争取与奋斗”等激励人心的语句影响了一代又一代人。

位于清涧县石咀驿镇王家堡村210国道东侧的路遥纪念馆,与路遥故居毗邻相望。

著名作家冯骥才题写馆名,馆内展厅分为“困难的日子”、“山花时代”、“大学生活”、“辉煌人生”、“平凡的世界”、“永远的怀念”六个部分,共展出和收藏路遥生前生活用品、手稿、信函、照片、影像视频等珍贵实物及资料600余件(张),引得无数游客慕名前来。

清涧是世界红枣原产中心之一,植枣历史3000年以上,有6个品种群17个品种,面积和产量居全省第一,1995年就被农业部等六部委命名为“中国红枣之乡”。

清涧红枣个大、肉厚、丝长、味美,营养颇为丰富。

近年来聪颖勤奋的清涧人相继培育出了牙枣、脆枣、梨枣、团枣等多个优质品种,既有宜于生吃的,也有可晾干煮熟做成枣泥糕点的,还可进一步深加工做成熏枣、乌枣、金丝蜜枣等枣类食品,这些枣产品远销日本、泰国及欧美,已成为当地经济支柱产业。

红枣大王石聚彬女子结合为“好”,家庭有儿有女为好,好的事情、好的品质,好就是一种高尚的东西。

好字是一个非常时尚的字。

——石聚彬他是中国红枣产业的领跑者,他是传统红枣文化的发扬者,他让千百年来低端循环的最普通的农产品衍生出百般变化,跃上了从未有过的高度。

他本人也先后获得了“全国青联委员”、“河南省劳动模范”、“中国十大杰出青年农民”、“中国青年群英会模范”、“CCTV年度三农人物创新大奖”等荣誉称号,他就是“好想你”枣业股份有限公司董事长石聚彬。

他20年如一日,将传统“仨核桃俩枣”的小生意做成了大产业。

有多少失败可以重来石聚彬至今仍对20年前那次“滑铁卢”刻骨铭心。

上世纪80年代初,作为孟庄村唯一的高中生,20岁的石聚彬当上了村长,他开始不断思考如何帮助乡亲们将当地的特产——红枣销售出去。

经过小规模的成功尝试后,1987年,石聚彬拉着一卡车红枣直奔深圳。

始料未及的是,货车在路上走了三四天,经过夏季降雨频繁的几个南方城市,几吨红枣严重受潮,还没摆上摊位就全部烂掉了。

回到孟庄村口,石聚彬不敢进村,待天黑之后才偷偷回到家,狠狠痛哭。

此后,“罪人”石聚彬辞掉村长职务、背着5万元债务去了外地。

他当时想,不管还能不能继续做红枣生意,村民的血汗钱都必须还上!5年之后的1992年,在外打工的石聚彬碰到家乡新郑的镇党委书记,双方聊起家乡的红枣,书记说镇上还没有像样的企业,问他能不能回来,继续卖红枣。

当时的情况是,虽然孟庄的土质沙性大,非常适合种植红枣,并有“新郑红枣甜似蜜”的美誉,但卖出去的终归是少部分。

每年丰收后,乡亲们依然是赶着毛驴到附近的农贸市场叫卖。

“红枣让我成了名人,又让我失败。

可我就是倔强,守着这么多枣,就想做成事。

”石聚彬答应党委书记,当年6月20日签下合同,承包了孟庄干鲜果食品加工厂,收购了一批鸡心红枣,开始生产蜜枣产品。

“因为我说过,我生在枣乡,长在枣乡,和枣乡有着浓厚的感情。

我这个人非常倔,从哪儿摔倒,就要从哪儿站起来,我一直在想着红枣,做着红枣梦。

清涧县高一一班李淑贤清涧历史悠久,新石器时期就有先民生息,先秦时称为“全秦要户”。

是闻名遐迩的革命老区,享誉全国的“红枣之乡”、“道情之乡”、“石板之乡”、“粉条之乡”。

清涧是块红色的土地,革命老区。

毛泽东主席曾在这里一览北国风光,触景生情,挥毫写下了气吞山河的著名词篇——《沁园春.雪》,这为清涧的红色革命文化涂上了重重的一笔。

曾经在清涧生活、战斗过的中央军委委员、中国人民解放军总参谋长傅全有上将为清涧题词为“传奇县”。

清涧县古遗址遍布全境,陶器、铜器和汉画像石时有出土,商城遗址与商代青铜器闻名遐迩,宋元瓷器颇具特色。

清涧起义、土地革命及党中央、毛泽东在此的战斗生活,留下丰富的革命文物。

全县共发现古遗址、古墓葬、古建筑、古石刻及其他古迹328处,革命旧址22处。

清涧拥有李家崖鬼方都城遗址、刘家川仰韶文化遗址、老庄里龙山文化遗址、王家崖古将台、各个朝代墓群,石台寺魁星楼、大佛寺、白草寺、东山寺等古寺观建筑,盘石岔万佛洞、倒吊柳白乃贞故居、笔架山生态公园、河口风光、王宿里民俗文化村、桃岭山古文冠果以及县文管所商代青铜器、汉画像石等文物、名胜。

清涧十景:东峰晴空:城东东山巅,昔建东岳庙,松柏林立。

山路迂回,“雨霁天晴,畅人心目”。

文昌春阳:文昌祠位于种公将台(今县医院内)之上,初建于明洪武年间。

春阳下,祠台巍然,古柏参天,倍感奇丽。

石台壁立:石台寺魁星楼高耸入云,砥临双水,为城南盛景。

济桥霜天:普济桥在城南秀延河上。

初冬寒霜,鸡声残月,游子登程,别有情味。

今清涧大桥人来人往,盛况空前。

钟冈皓月:清涧河西钟楼山,昔专人打钟,“以节晨昏”楼前秋霄夜朗,四望无遮,令人思绪万千。

佛岩凉夏:钟楼山西北有观音阁,涧水萦下,炎夏清凉,故又称清凉岩。

笔架远眺:笔架山在城西,状似笔架,清流下绕,绿林掩映,登临远望,顿觉眼见开阔,城内景致历历可数。

上有革命烈士纪念碑及白雪山、储汉元诸墓。

为其县游览胜地。

草场冬雪:城内草场山(寨山),种世衡曾于此储放粮草,东北城墙石包,陡绝险固,山顶平坦。

红枣的传说故事红枣的传说故事是人们千百年来与自然斗争、觅求生存、艰苦创业,为谋求幸福、自由、快乐的一个缩影,表达了爱恨情仇、喜怒哀乐、人间真情、世间大爱,也体现了枣乡人勇于斗争,敢于奉献,富于创造,勤于开拓的精神品质。

禹王女儿种枣树相传,在远古的时候,在这里是一片汪洋大海,龙王积累了许多宝石,堆成一座珠宝山,闪闪发光。

这引起了太阳神的妃子白玉凤星的嫉恨,她命土地神永黄沙填没了大海。

龙王走时带走了一些贵重宝物,却将那座珠宝山遗弃在那里。

黄河闹大水时,舜为了拯救一方生灵,派禹前往治理洪水,他用铁锨疏通了堆积在那里的泥沙,又挖了许多小河沟,把河水引入低洼处。

禹的女儿叫璪,十分聪明,十三岁就告别了妈妈,帮爸爸去治理河水。

她沿着禹疏通了河道走啊,走啊,不知走了多少个日日夜夜,在一个漆黑的夜晚,走到了沧州一带。

因为天黑看不清路,脚下一滑,摔倒在河堤上。

她售手猛劲地向河堤的泥土里插去,才没有掉下去。

可当她把手抽出来时,一束亮光从小洞里射了出来。

她一看原来是许多宝石,就顺手抓了一块红颜色的宝石,那宝石把漆黑的夜照得光亮无比。

土地神见璪拿到了宝石,就对璪说,这宝石只能夜晚玩,天必须埋在泥土里,如果被白玉凤星知道,一定会有麻烦。

璪懂事地点点头。

土地神走后,璪借着宝石的光,一步一拐地爬上了河堤,在一块草地上躺了下来。

这时她又累又饿,心想,如果宝石能吃那该多好呀。

她想着想着,就情不自禁地把宝石放在嘴里。

谁知宝石一到嘴里,就立刻散发出一股清香,还流出了甜丝丝的汁子。

璪咽了几口,立刻就不觉得饿了。

璪遵照土地神的嘱托,用土埋好了洞口,将她喜爱的那颗宝石埋在了河堤上,做了记号,找父亲去了。

璪不知走了多少天,终于找到了父亲。

禹疏通完最后一道河,和女儿一道往回走。

璪告诉克父亲遇到宝石的事,禹高兴地对女儿说,咱们快把宝石找出来,好帮助灾民度饥荒。

父女俩来到埋宝石的河堤上,只见那里有一颗大树,树上挂买了果子,那果子晶莹透亮,红红的,和宝石一模一样。

清涧一个纯农业县的变革之路——以枣业为主导构建富民强县新型经济框架(2010年)清涧是一块红色的土地,拥有久远的红色革命历史传统和深厚的民俗文化底蕴,同时素有红枣之乡、石板之乡、粉条之乡、道情之乡的美称。

近年来,清涧县为寻求山区农业县的科学发展之路,新一届县委政府经过反复调研论证,不断解放思想,创新工作机制,酝酿出全新的县域经济社会发展的总体思路。

即依托资源优势,坚持“生态立县、产业富民、枣赢天下”发展理念,以全力打造“中国西部红枣第一县”,建设山水清涧、风韵枣都为目标,积极构建以红枣产业为主导的新型工业经济框架,形成“一业带百业、一业兴百业”的发展态势,以产业化推进工业化,以工业化推进城市化,以城市化推进现代化,闯出一条符合清涧实际的特色富民强县之路,跨上经济社会快速发展轨道。

2008年清涧县在全省县域经济社会发展监测考评中,荣获“陕西省县域经济社会发展争先进位奖”,在综合名次进位最快前10名县(区)中名列第二,由第82位上升至53位,晋升了29个位次。

今年全县可完成GDP15.6亿元,较2005年4.2亿元增长了3.7倍;完成固定资产投资10亿元;工业总产值7.5亿元;财政收入3200万元;地方财政收入1600万元;农民人均纯收入3500元。

立足实际思想战略先行清涧是一块贫瘠而充满希望的热土,境内山大沟深,地貌支离破碎,地下无矿藏,自然条件恶劣,有大小山峁29569座、沟道22176条,占全县总面积的90.4%。

2005年人均纯收入仅为1450元。

面对县情,县委县政府坚定信心,抢抓机遇,自加压力,负重奋进,千方百计加快富民强县步伐。

以“谋划大思路、构筑大框架、实施大投入、实现大发展”的要求为指导,在求发展,谋划未来上不断解放思想,提出了牢固树立大视野、大资源、大人才、大市场“四大理念”,牢牢把握求新、求变、求大、求强“四大追求”,实现红枣产业发展、非公有制经济、城市建设和管理、公路建设要有新突破的“四大突破”目标。

中国红枣之乡——清涧县的红枣产业未来发展状况【内容提要】红枣产业是陕西北部主要的经济作物,新疆,山西,宁夏,山东都有大面积的种植,而且各有个的特色。

如今,随着我国经济的不断发展,农产品的发展迫在眉睫,而在落后的陕西北部地区红枣行业发展缓慢,还是依赖自然气候,缺乏规范栽植和科学管理意识,科学技术力量薄弱,基础设施落后,品牌特色不突出等,导致发展缓慢,直接影响农民收入水平。

撰写该论文,需要对红枣业发展的重要意义加以论述,罗列红枣业发展过程中的弊病,并对其原因进行梳理分析,加大政府在政策方面的倾斜,加强枣农与加工商的合作,建立有效激励机制,加大宣传六个方面来推进清涧红枣业发展的步伐。

【关键词】发展;存在问题;有效对策1、清涧县红枣业的发展史历史,从洪荒的远古缓缓走来;黄河、无定河,从洪荒的远古缓缓走来;红枣,从洪荒的远古缓缓走来……在人类文明之前,我们无法找到红枣的文字记载,但考古人员从出土的碳化枣核考古证明:黄河流域我们的先民在2000多万年前已在食用红枣。

被称为上古三大奇书的《易经》、《黄帝内经》、《山海经》中均有红枣的记载。

《易经》有一种卜法叫“灵棋法”,所用棋子是用霹雳木或枣木做成;《黄帝内经》中的“五果”指:李、杏、枣、桃、栗,对应人的五脏就是:肝、心、脾、肺、肾,所以《内经》说:“枣、脾之果也”;《山海经》卷二载:“爰有嘉木,其实如桃,其叶如枣……”。

以上三大奇书均以不同侧面对枣作了记载,说明在人类文明的初期枣已与人们的生产生活关系非常密切了。

远在3000多年前《诗经》歌云:“八月剥枣,十月获稻”。

《战国策》、《尔雅》、《史记》、《齐民要术》、《农书》、《打枣谱》等古籍均对红枣有记载。

清涧植枣历史悠久,为世界红枣原产中心的一部分,始植时间无以确切考证。

据记载1000多年前,本县红枣已进入组织化、规模化栽植时期。

北魏太和九年(485),孝文帝诏示全国:“男夫一人给田二十亩,课莳余,种桑五十树,枣五株,榆三根。

“清涧名人”和他的“红枣之家”

因为带着全家人栽植红枣,惠国海两年前曾经远赴美国哈佛大学,参加由美国个人与公共、科技与消费者食品委员会举办的农业与食品论坛,并登台介绍了自己以家庭为单位,依靠科技进行规模化栽植红枣的经验。

这一讲,惠国海成了清涧的“名人”。

清涧的枣农提起他都引以为傲。

月27日,记者到清涧县下廿里铺乡师家湾村惠国海的枣园采访。

站在记者面前的惠国海面色黝黑,朴实忠厚。

指着载满枣苗的三轮车,惠国海说:“这段时间真把我忙

坏了,这是我刚从县上东区买回来的2000株优质树苗,都是我一棵一棵挑选的好苗子。

”

惠国海介绍说,今年,他要在师家湾村新建40亩矮化密植枣园,这也是清涧县实施“东枣西移”工程的一个优质示范枣园。

清涧县林业部门还专门请来了西北农林科技大学专家实地指导。

这个枣园全部采用大棚栽植,平均每亩栽400株枣苗,明年进行嫁接,后年就可以产枣并开始盈利。

采用大棚栽植,彻底解决了红枣害怕雨涝减产的难题。

如果在盛果期,每个大棚最高产值可以达到30万元。

今年62岁的惠国海是清涧县红枣协会副会长、“十里

香”红枣专业合作社理事长。

从2000年开始“专心务枣”以来,如今,已拥有师家湾、贺家畔、李家川、高柳树、笔架山几个地方的1000多亩枣园,分别由他自己和儿子、女婿管理。

去年,他家枣园出产的红枣一公斤卖到30元,而且供不应求,很多客商提出要预付购枣款,都因为订购者太多无法满足供应而被婉拒。

惠国海说,自己是土生土长的清涧人。

记忆中,红枣是家中最重要的经济来源和粮食代用品,他一直对红枣怀有深厚的感情。

正因为这样,2000年,惠国海在县林业局贷了8万元专项款,又东挪西凑筹借到十几万元,与老伴、

儿子和女儿、女婿一起,在李家塔镇高柳树村承包50亩荒地,建起了枣园。

同时,又在双庙乡贺家畔村建起了沙地枣园40亩。

让一家人没有想到的是,由于红枣品种老化和管理技术跟不上,几年过去了,眼瞅着枣树都长了3米多高,但就是产量少、品质差、收益低。

到2005年,他一算账,几年投入了20多万元,收入才7.5万元,亏损十几万元。

“那时候钱比现在值钱得多啊,十几万元钱足够我倾家荡产十几回,借钱的亲戚朋友开始埋怨,老伴劝我不要再做无用之功,以免越赔越多,儿子、女儿和女婿也有点灰心丧气,我真的有点撑不起了。

”回忆起往事,惠国海

感慨不已。

“那几年真的太难了,有时候憋着劲儿几天不和家里人说话。

但我心里就是有个不服输,还是硬撑着走到了今天这个光景。

”惠国海说。

就在全家人陷入进退两难的时刻,清涧县出台了“大力发展红枣产业,建设百万亩红枣基地”的决策。

这给惠国海一家栽植红枣带来了转机。

2007年,县上邀请西北农林科技大学专家举办红枣栽培技术培训班,包括惠国海在内的首批100多名枣农接受了免费培训。

同时,县上安排专家们到枣园实地指导。

在专家们的指导下,对枣园进行了整形修剪、合理施肥和虫害防治。

当年,惠国海的枣园收入达到20多万元,一举扭亏为盈。

惠国海扳着指头介绍说:2008年,县上派专家指导为枣园建起防雨棚,全家红枣收入30余万元;2009年,在县上支持下,对防雨棚进行了改造,自家红枣收入40余万元;2010年,县上出资支持自己建成固定防雨设施和红枣智能烘房,枣园收入达50余万元;2011年,县上又大力实施“东枣西移”工程,落实100多万元资金扶持自己在县城跟前笔架山承包500亩土地,建起了清涧县规模最大的红枣科技示范基地。

2012年,自己又建起了两个红枣冷鲜库,基本解决了贮藏问题,使出产的红枣更能适应市场

需求。

今年要做的就是建好师家湾40亩优质矮化密植红枣示范基地。

因為帶著全傢人栽植紅棗,惠國海兩年前曾經遠赴美國哈佛大學,參加由美國個人與公共、科技與消費者食品委員會舉辦的農業與食品論壇,並登臺介紹瞭自己以傢庭為單位,依靠科技進行規模化栽植紅棗的經驗。

這一講,惠國海成瞭清澗的“名人”。

清澗的棗農提起他都引以為傲。

月27日,記者到清澗縣下廿裡鋪鄉師傢灣村惠國海的棗園采訪。

站在記者面前的惠國海面色黝黑,樸實忠厚。

指著載滿棗苗的三輪車,惠國海說:“這段時間真把我忙

壞瞭,這是我剛從縣上東區買回來的2000株優質樹苗,都是我一棵一棵挑選的好苗子。

”

惠國海介紹說,今年,他要在師傢灣村新建40畝矮化密植棗園,這也是清澗縣實施“東棗西移”工程的一個優質示范棗園。

清澗縣林業部門還專門請來瞭西北農林科技大學專傢實地指導。

這個棗園全部采用大棚栽植,平均每畝栽400株棗苗,明年進行嫁接,後年就可以產棗並開始盈利。

采用大棚栽植,徹底解決瞭紅棗害怕雨澇減產的難題。

如果在盛果期,每個大棚最高產值可以達到30萬元。

今年62歲的惠國海是清澗縣紅棗協會副會長、“十裡

香”紅棗專業合作社理事長。

從2000年開始“專心務棗”以來,如今,已擁有師傢灣、賀傢畔、李傢川、高柳樹、筆架山幾個地方的1000多畝棗園,分別由他自己和兒子、女婿管理。

去年,他傢棗園出產的紅棗一公斤賣到30元,而且供不應求,很多客商提出要預付購棗款,都因為訂購者太多無法滿足供應而被婉拒。

惠國海說,自己是土生土長的清澗人。

記憶中,紅棗是傢中最重要的經濟來源和糧食代用品,他一直對紅棗懷有深厚的感情。

正因為這樣,2000年,惠國海在縣林業局貸瞭8萬元專項款,又東挪西湊籌借到十幾萬元,與老伴、

兒子和女兒、女婿一起,在李傢塔鎮高柳樹村承包50畝荒地,建起瞭棗園。

同時,又在雙廟鄉賀傢畔村建起瞭沙地棗園40畝。

讓一傢人沒有想到的是,由於紅棗品種老化和管理技術跟不上,幾年過去瞭,眼瞅著棗樹都長瞭3米多高,但就是產量少、品質差、收益低。

到2005年,他一算賬,幾年投入瞭20多萬元,收入才7.5萬元,虧損十幾萬元。

“那時候錢比現在值錢得多啊,十幾萬元錢足夠我傾傢蕩產十幾回,借錢的親戚朋友開始埋怨,老伴勸我不要再做無用之功,以免越賠越多,兒子、女兒和女婿也有點灰心喪氣,我真的有點撐不起瞭。

”回憶起往事,惠國海

感慨不已。

“那幾年真的太難瞭,有時候憋著勁兒幾天不和傢裡人說話。

但我心裡就是有個不服輸,還是硬撐著走到瞭今天這個光景。

”惠國海說。

就在全傢人陷入進退兩難的時刻,清澗縣出臺瞭“大力發展紅棗產業,建設百萬畝紅棗基地”的決策。

這給惠國海一傢栽植紅棗帶來瞭轉機。

2007年,縣上邀請西北農林科技大學專傢舉辦紅棗栽培技術培訓班,包括惠國海在內的首批100多名棗農接受瞭免費培訓。

同時,縣上安排專傢們到棗園實地指導。

在專傢們的指導下,對棗園進行瞭整形修剪、合理施肥和蟲害防治。

當年,惠國海的棗園收入達到20多萬元,一舉扭虧為盈。

惠國海扳著指頭介紹說:2008年,縣上派專傢指導為棗園建起防雨棚,全傢紅棗收入30餘萬元;2009年,在縣上支持下,對防雨棚進行瞭改造,自傢紅棗收入40餘萬元;2010年,縣上出資支持自己建成固定防雨設施和紅棗智能烘房,棗園收入達50餘萬元;2011年,縣上又大力實施“東棗西移”工程,落實100多萬元資金扶持自己在縣城跟前筆架山承包500畝土地,建起瞭清澗縣規模最大的紅棗科技示范基地。

2012年,自己又建起瞭兩個紅棗冷鮮庫,基本解決瞭貯藏問題,使出產的紅棗更能適應市場

需求。

今年要做的就是建好師傢灣40畝優質矮化密植紅棗示范基地。