古商帮不是好榜样

- 格式:pdf

- 大小:83.99 KB

- 文档页数:1

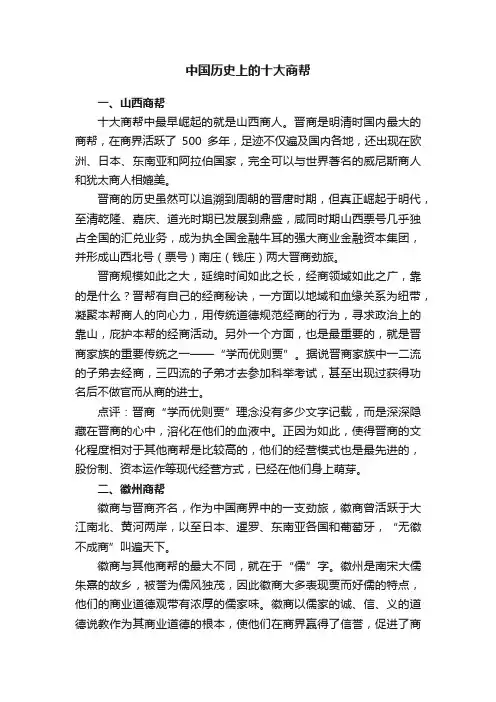

中国历史上的十大商帮一、山西商帮十大商帮中最早崛起的就是山西商人。

晋商是明清时国内最大的商帮,在商界活跃了500多年,足迹不仅遍及国内各地,还出现在欧洲、日本、东南亚和阿拉伯国家,完全可以与世界著名的威尼斯商人和犹太商人相媲美。

晋商的历史虽然可以追溯到周朝的晋唐时期,但真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛,咸同时期山西票号几乎独占全国的汇兑业务,成为执全国金融牛耳的强大商业金融资本集团,并形成山西北号(票号)南庄(钱庄)两大晋商劲旅。

晋商规模如此之大,延绵时间如此之长,经商领域如此之广,靠的是什么?晋帮有自己的经商秘诀,一方面以地域和血缘关系为纽带,凝聚本帮商人的向心力,用传统道德规范经商的行为,寻求政治上的靠山,庇护本帮的经商活动。

另外一个方面,也是最重要的,就是晋商家族的重要传统之一——“学而优则贾”。

据说晋商家族中一二流的子弟去经商,三四流的子弟才去参加科举考试,甚至出现过获得功名后不做官而从商的进士。

点评:晋商“学而优则贾”理念没有多少文字记载,而是深深隐藏在晋商的心中,溶化在他们的血液中。

正因为如此,使得晋商的文化程度相对于其他商帮是比较高的,他们的经营模式也是最先进的,股份制、资本运作等现代经营方式,已经在他们身上萌芽。

二、徽州商帮徽商与晋商齐名,作为中国商界中的一支劲旅,徽商曾活跃于大江南北、黄河两岸,以至日本、暹罗、东南亚各国和葡萄牙,“无徽不成商”叫遍天下。

徽商与其他商帮的最大不同,就在于“儒”字。

徽州是南宋大儒朱熹的故乡,被誉为儒风独茂,因此徽商大多表现贾而好儒的特点,他们的商业道德观带有浓厚的儒家味。

徽商以儒家的诚、信、义的道德说教作为其商业道德的根本,使他们在商界赢得了信誉,促进了商业资本的发展,是他们经商成功的奥秘所在。

点评:大凡称之为儒商的人,理所当然是一个睿智的人。

在他们身上,既充满优秀传统文化的烙印,又有和时代发展相适应的道德水平和文化素质。

他们懂得市场经济的运行规则,有驾驭市场变化的能力。

光说不做的一些古代案例古代有许多光说不做的案例。

在中国的历史中,有一些人们经常提及的人物和事件,这些人或事件的特点就是只说不做,给人留下了深刻的印象。

以下是一些古代光说不做的案例。

第一个案例是商纣王。

商纣王是商朝的最后一个君主,他不仅贪婪奢侈,还残害忠良。

商纣王是一个君臣之间不断发生争斗和叛乱的悲剧,他的统治使商朝走向了灭亡。

商纣王热爱奢侈,等级森严,专横跋扈。

他从不关心百姓的艰辛生活,只想着自己的享乐和权力。

他经常自称“大商纣”,去追求享乐和声望,而不是为了国家和百姓的福祉。

大臣们对他的政策和行为深感失望,但他们却无法反对。

因此,商朝在短短的时间内就面临了内外交困的局面。

第二个案例是楚怀王。

楚怀王是楚国的君主,他埋怨百姓,不重视国家的发展,只关心个人的享乐和权力。

他常常因自己的盛酒而笑,称自己为“明主”。

然而,在他的统治下,楚国逐渐衰落。

百姓的生活越来越艰难,社会治安恶化,人们的生活质量大大降低。

楚怀王还因为懦弱而著名。

他害怕面对困难和挑战,经常逃避责任。

当国家面临外敌入侵时,他总是选择和邻国妥协,而不是奋起抵抗。

因此,楚国失去了自己的领土和主权,最后被秦国所灭。

第三个案例是汉成帝。

汉成帝是汉朝的一位君主,他懒散无为,不关心国家的发展。

他宠爱妃子,追求享乐,耽误国家大事。

他几乎不参与政务,只是通过各种养子,以便维持自己的权力。

汉成帝做了很多违反礼、义、法的事情。

他违背了君臣之礼,任命无能的人担任要职;他违反了法律规定,纵容贪污腐败的官员;他违背了道德伦理,虐待百姓和忠诚的官员。

汉成帝的统治导致汉朝政治腐败,民不聊生,最终引发了各种叛乱和动乱。

这些古代案例表明,光说不做会导致国家的衰落和灭亡。

一个君主或领导者如果只关心个人的享乐和权力,而不关心国家和百姓的福祉,那么国家将走向衰败。

此外,如果一个君主或领导者放任不管,不守法律和伦理规范,不负责任,那么社会将陷入混乱和动乱。

因此,我们应该从这些古代案例中吸取教训,并认识到个人的责任和义务。

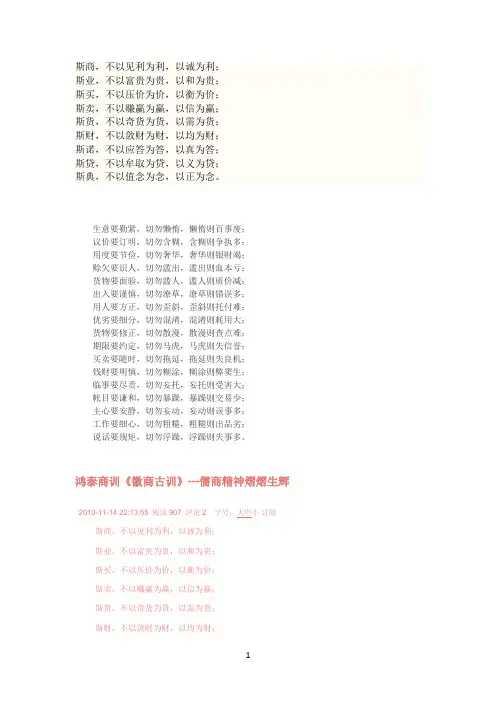

斯商,不以见利为利,以诚为利;斯业,不以富贵为贵,以和为贵;斯买,不以压价为价,以衡为价;斯卖,不以赚赢为赢,以信为赢;斯货,不以奇货为货,以需为货;斯财,不以敛财为财,以均为财;斯诺,不以应答为答,以真为答;斯贷,不以牟取为贷,以义为贷;斯典,不以值念为念,以正为念。

生意要勤紧,切勿懒惰,懒惰则百事废;议价要订明,切勿含糊,含糊则争执多;用度要节俭,切勿奢华,奢华则银财竭;赊欠要识人,切勿滥出,滥出则血本亏;货物要面验,切勿滥人,滥人则质价减;出入要谨慎,切勿潦草,潦草则错误多;用人要方正,切勿歪斜,歪斜则托付难;优劣要细分,切勿混淆,混淆则耗用大;货物要修正,切勿散漫,散漫则查点难;期限要约定,切勿马虎,马虎则失信誉;买卖要随时,切勿拖延,拖延则失良机;钱财要明慎,切勿糊涂,糊涂则弊窦生;临事要尽责,切勿妄托,妄托则受害大;帐目要谦和,切勿暴躁,暴躁则交易少;主心要安静,切勿妄动,妄动则误事多;工作要细心,切勿粗糙,粗糙则出品劣;说话要规矩,切勿浮躁,浮躁则失事多。

鸿泰商训《徽商古训》---儒商精神熠熠生辉2010-11-14 22:13:55 阅读907 评论2 字号:大中小订阅斯商,不以见利为利,以诚为利;斯业,不以富贵为贵,以和为贵;斯买,不以压价为价,以衡为价;斯卖,不以赚赢为赢,以信为赢;斯货,不以奇货为货,以需为货;斯财,不以敛财为财,以均为财;斯诺,不以应答为答,以真为答;斯贷,不以牟取为贷,以义为贷;斯典,不以情念为念,以正为念。

“鸿泰商训”,“鸿泰钱庄”里的学徒们每天都要大声地背诵,直至领会精髓、融于血液、深达灵魂,而这商训正是中国传统的商道精神和文化精神的具体体现,是古代徽商传承中华文明,在艰难、漫长的经商过程中,不断摸索、反复实践而建立起来的传统经营管理理念,睿智的经商之道,以及任人唯贤的选人、用人之道。

据悉,古代徽州大的家族几乎家家都有这样的家训,而剧中正是将这些家训集大成,凝练成这九条鸿泰商训,希望通过剧中人物命运对它的述说和诠释,呼唤现代商人在商道人生中,追求中国传统志士仁人修身,齐家,治国平天下的精神。

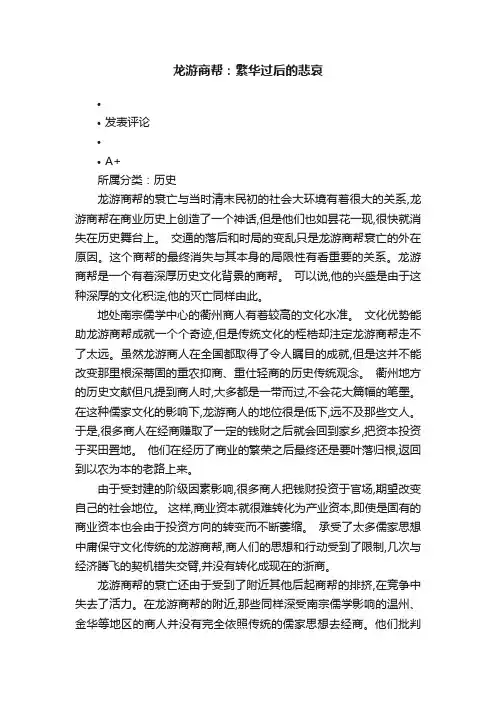

龙游商帮:繁华过后的悲哀••发表评论••A+所属分类:历史龙游商帮的衰亡与当时清末民初的社会大环境有着很大的关系,龙游商帮在商业历史上创造了一个神话,但是他们也如昙花一现,很快就消失在历史舞台上。

交通的落后和时局的变乱只是龙游商帮衰亡的外在原因。

这个商帮的最终消失与其本身的局限性有看重要的关系。

龙游商帮是一个有着深厚历史文化背景的商帮。

可以说,他的兴盛是由于这种深厚的文化积淀,他的灭亡同样由此。

地处南宗儒学中心的衢州商人有着较高的文化水准。

文化优势能助龙游商帮成就一个个奇迹,但是传统文化的桎梏却注定龙游商帮走不了太远。

虽然龙游商人在全国都取得了令人瞩目的成就,但是这并不能改变那里根深蒂固的重农抑商、重仕轻商的历史传统观念。

衢州地方的历史文献但凡提到商人时,大多都是一带而过,不会花大篇幅的笔墨。

在这种儒家文化的影响下,龙游商人的地位很是低下,远不及那些文人。

于是,很多商人在经商赚取了一定的钱财之后就会回到家乡,把资本投资于买田置地。

他们在经历了商业的繁荣之后最终还是要叶落归根,返回到以农为本的老路上来。

由于受封建的阶级因素影响,很多商人把钱财投资于官场,期望改变自己的社会地位。

这样,商业资本就很难转化为产业资本,即使是固有的商业资本也会由于投资方向的转变而不断萎缩。

承受了太多儒家思想中庸保守文化传统的龙游商帮,商人们的思想和行动受到了限制,几次与经济腾飞的契机错失交臂,并没有转化成现在的浙商。

龙游商帮的衰亡还由于受到了附近其他后起商帮的排挤,在竞争中失去了活力。

在龙游商帮的附近,那些同样深受南宗儒学影响的温州、金华等地区的商人并没有完全依照传统的儒家思想去经商。

他们批判地继承了儒家文化,形成了自己的经商特色。

他们在发展中逐渐摒弃了重农抑商、重仕轻商的思想,商人的地位也一天天地被抬高。

在这些地区,形成了较为开放的“永嘉学派”、“金华吕学”、“永康之学”等文化经商潮流。

文化的传统决定了人们的价值观,这些地区的商人开始迅速地发展壮大起来。

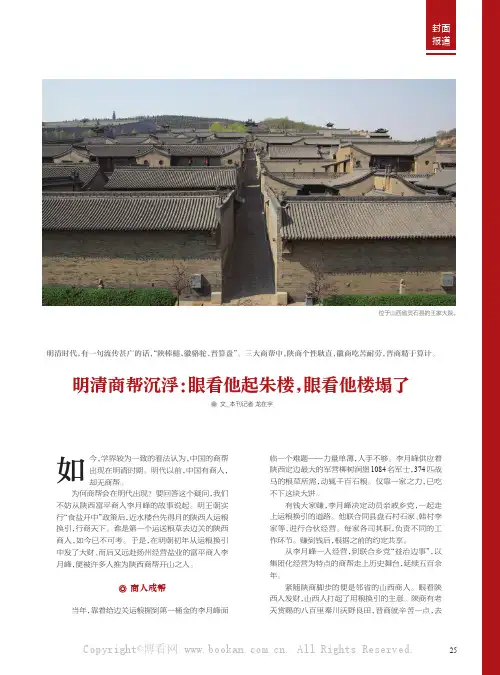

明清时代,有一句流传甚广的话,“陕棒槌、徽骆驼、晋算盘”。

三大商帮中,陕商个性耿直,徽商吃苦耐劳,晋商精于算计。

明清商帮沉浮:眼看他起朱楼,眼看他楼塌了文_本刊记者龙在宇如今,学界较为一致的看法认为,中国的商帮出现在明清时期。

明代以前,中国有商人,却无商帮。

为何商帮会在明代出现?要回答这个疑问,我们不妨从陕西富平商人李月峰的故事说起。

明王朝实行“食盐开中”政策后,近水楼台先得月的陕西人运粮换引,行商天下。

谁是第一个运送粮草去边关的陕西商人,如今已不可考。

于是,在明朝初年从运粮换引中发了大财、而后又远赴扬州经营盐业的富平商人李月峰,便被许多人推为陕西商帮开山之人。

商人成帮当年,靠着给边关运粮掘到第一桶金的李月峰面临一个难题——力量单薄,人手不够。

李月峰供应着陕西定边最大的军营柳树涧堡1084名军士,374匹战马的粮草所需,动辄千百石粮。

仅靠一家之力,已吃不下这块大饼。

有钱大家赚,李月峰决定动员亲戚乡党,一起走上运粮换引的道路。

他联合同县盘石村石家、韩村李家等,进行合伙经营。

每家各司其职,负责不同的工作环节。

赚到钱后,根据之前的约定共享。

从李月峰一人经营,到联合乡党“益治边事”,以集团化经营为特点的商帮走上历史舞台,延续五百余年。

紧随陕商脚步的便是邻省的山西商人。

眼看陕西人发财,山西人打起了用粮换引的主意。

陕商有老天赏赐的八百里秦川沃野良田,晋商就辛苦一点,去位于山西省灵石县的王家大院。

25Copyright©博看网 . All Rights Reserved.买粮换引。

山西商人越过太行山,去山东购得粮食,再折返运往边关,最终也拿到了价值连城的盐引。

陕西、山西地理相近,素来有秦晋之好的佳话,在明代,山陕商人也时常携手合作,被时人称为“西商”。

由两省商人合建,遍布全国的山陕会馆,便是他们精诚合作的写照。

不过在明亡清兴的血雨腥风中,陕商与晋商做出了不同选择。

晋商与满清贵族的关系素来紧密,清朝定都北京后,招八大晋商至京,封为大内皇商,以表彰他们多年来的贡献。

坏榜样的典故

一、周幽王烽火戏诸侯

周幽王有个宠妃叫褒姒,这褒姒啊,长得那叫一个美,可就是不爱笑。

周幽王为了博她一笑,就想出了个特别荒唐的主意。

他命人点燃了烽火台,这烽火台可不得了,那是古代用来传递军情的重要信号啊。

诸侯们看到烽火台冒烟,以为有外敌入侵,都急忙带着军队赶来救援。

结果到了之后,发现啥事没有,褒姒看到诸侯们慌乱的样子,就哈哈大笑起来。

周幽王看到褒姒笑了,特别高兴,就又多次点燃烽火戏弄诸侯。

后来真的有敌人来了,诸侯们以为又是周幽王在开玩笑,就没人来救他了,周幽王就被敌人给杀死了。

这个周幽王就是个坏榜样,他为了自己的私欲,不顾国家大事,戏弄诸侯,最后导致了自己的灭亡。

二、仲永的故事

方仲永小时候可是个神童啊,五岁的时候就能作诗,而且写得还特别好。

他的父亲觉得这是个赚钱的好机会,就每天带着仲永到处去给人作诗,不让他学习。

结果呢,随着仲永慢慢长大,他的才华就渐渐消失了,最后变得和普通人一样。

他的父亲就是个坏榜样,只看到眼前的利益,没有长远的眼光,为了一点小钱就耽误了仲永的前程。

三、纸上谈兵的赵括

赵括是战国时期赵国的将领。

他从小就熟读兵书,说起兵法来头头是道。

可是呢,他没有实际的作战经验。

在长平之战的时候,赵王中了秦国的离间计,让赵括代替廉颇指挥军队。

赵括只会按照兵书上的理论来打仗,不知道灵活应变。

结果被秦军打得大败,赵国损失惨重。

赵括就是个坏榜样,他空有理论知识,却没有实践能力,还盲目自大,导致了严重的后果。

我对徽商文化的理解与认识摘要:徽州人民迫于生计,外出经商。

他们勤劳勇敢,在经商的过程中,形成了重要的徽商文化。

徽商也称儒商。

所谓亦商亦儒,传统世代的儒化徽商,一方面促进了徽州故地的儒学繁荣,另一方面又借助于儒学对徽商的商业经营活动产生了深刻的历史影响。

在此基础上传承和发扬了徽商文化。

关键词:寄命于商,贾而好儒,徽商文化正文:一座时光,一段传奇,历经千年任雨打风吹去。

徽商在三百多年的辉煌之后走向没落,但是,在今天还是有研究它的价值的。

徽商,在新华词典中的解释是这样的:明代兴起的徽州府籍的商人集团。

其商业活动遍布全国,主要经营盐、米、丝、茶、纸、墨、木材、典当商最为著名,颇具垄断之势。

往往引聚宗族以扩大经营,建宗祠,立会馆,筑书院,培养士子,亦商亦儒。

具体来说,徽商,即徽州商人,旧徽州府籍的商人或商人集团的总称,而非所有安徽籍商人。

徽商又称“新安商人”,俗称“徽帮”。

徽商萌生于东晋,成长于唐宋,盛于明,徽州,今安徽省黄山市,绩溪县及江西婺源县。

徽商是中国十大商帮之一,鼎盛时期徽商曾经占有全国总资产的4/7,亦儒亦商,辛勤力耕,赢得了“徽骆驼”的美称。

清朝后期,随着封建经济的瓦解,徽商逐渐衰亡。

我来自安徽省黄山市歙县,是一个地道的徽州人,当然对与这徽州文化有着更加深刻的理解。

下面我主要从徽商的形成、徽商的贾而好儒和徽商精神三个方面来谈谈我对徽商文化的认识。

首先我来谈谈徽民为何会“寄命于商”、“以贾代耕”。

原因有三个方面,第一,地理因素。

徽州境内山多田少,有“七山半水半分田,二分道路和庄园”之称。

徽州地区地处江南丘陵,山多田少,耕作三不赡一,山民不得不“远贾他乡”。

“求食于四方”,与日俱增的人口加上人多地少的客观因素使得许多徽民不得不外出经商。

正如明嘉靖年间徽州一村妇所说的:“吾郡在山谷,即富者无可耕之田,不贾何待。

”第二,环境因素。

丰富的物产、便捷的水路交通刺激徽人经商。

一方面,徽州的物产很丰富,尤其是丝茶,木材等。

古代官商勾结弄得百姓民不聊生的案例明朝在历史上毁誉参半,以至于喜欢它的特别喜欢,讨厌它的特别讨厌,都形成了极端。

它是一个“僵化”的王朝,在后世学者得到的评价也多是“荒唐、黑暗、残暴”等负面词汇,像是有千万个“不好”,可它自朱由检后的两百年里虽小动荡不断,却也没出现啥大变动,百姓多半是能安稳的生活着,甚至于说在最衰亡的时期还能安然的退走缅甸、荷兰以及日本,只有面对满清时的军事力量显得“软弱”,此外仍能保持着“东方之龙”的姿态,丧权辱国的条约是没有的,还外带拿下了“台湾”一地,就王朝末期而言,明朝要比后来的清朝要好上几等。

明朝还有一句很牛的话:“天子守国门,君王死社稷”,光是说着就似乎让人的心头充满无限热血。

可纵然这样,明依然是亡了(历时三百多年),哪怕后来的南明也只存在了20多年就被消灭,为明朝彻底陨落划上句号。

但“僵硬”的体制显然不能作为明朝灭亡的主要原因。

明代的社会经济在最初建国的时候,国家四处多少荒凉破败的景象,全然是前朝留下的“烂摊子”,从朱元璋到后的几代皇帝,都在为尽可能的恢复国家的生活、秩序,并下了血本。

朱家皇帝原是草根,对百姓的疾苦知晓的打紧,他们减少百姓赋税,鼓励百姓参与耕种,增添百姓的社会福利,让人们的生活也越来越有了“奔头”。

但商人事业的蓬勃发展让这种情况多了许多“不稳定因素”,于是从草根出身的朱元璋就不愿意了,他深知商人是乱世之本,多得是哄抬价格,吃人骨血的宵小之辈,所以就将“重农抑商”作为明朝的国策,后人也不能去随意变动。

百姓日夜耕种却只有微薄小利,而商人的几句言语却能换来“金山银山”,商人的存在会极大程度提高国家经济的发展,他也不是不知道,可国家依然是自然经济为主的国家,换言之,商人可以有,但得少,还需要时常被“打压”,不然国家会“乱”。

这也导致了商人在明朝虽有发展,但绝不会有太好的情况。

另一边除了商人,朱元璋对自家的大臣也是极为“苛刻”,对百姓不好得受“大刑”,而且所得“俸禄”也都成了历朝历代最低的官员,干的多拿的少,还时不时的要担心自家“小命”,朱元璋在世时确实能威慑这些人,但到了后几代皇帝就难免会有一些官员动些“歪心思”。

古代不还钱的事例和后果

古代不还钱的事例和后果

在古代社会里,不还钱是一件非常严重的事情。

以下是几个古代不还

钱的事例,以及相关的后果。

1. 杨德祖不还债案

杨德祖是明代的一个知名商人,在当时拥有非常多的财富。

然而,他

却有一个非常严重的问题:他不还债。

其中最为著名的一次就是他欠

了徐文长十万两银子,并且拒绝偿还。

最终,杨德祖被徐文长告上了

法庭,结果被判处死刑。

这个案例成为了古代商人不还钱的典型事例

之一。

2. 司马迁因不还钱被斩

司马迁是汉代的一位著名史学家,他是《史记》的主要撰写者之一。

然而,在他年轻的时候,他由于不还借给别人的钱,被判处了死刑。

这个案例告诉我们,在古代社会里,即使你具备了高超的才能和知识,但如果你不守信用,仍然会遭到极其严厉的处罚。

3. 某小商人不还钱引发世间大乱

在明代,有一位小商人因为欠了他人一笔债,却迟迟不予偿还。

在众

人的严词厉色下,他最终不得不答应还钱。

然而,这一事件并未结束,因为该小商人通过了私下手段,将借钱的人杀害,这引发了一场世间

大乱。

这个案例告诉我们,不还钱不仅仅会导致个人的严重损失,甚

至还有可能导致整个社会的动荡。

在古代社会里,不还钱是一件极其严重的事情。

无论你身份地位如何,如果你不守信用,就将面临着严厉的惩罚。

同时,这些案例也提醒了

我们,今天的社会中,信用和诚信依然是商业和人际交往中必不可少

的道德准则。

关于诚信的议论文(15篇)关于诚信的议论文1人,以诚为本,以信为天。

――题记拥有诚信,一根小小的火柴,可以燃亮一片星空;拥有诚信,一片小小的绿叶,可以倾倒一个季节;拥有诚信,一朵小小的浪花,可以飞溅起整个海洋。

想当年,起义军的统领陈胜,他发了家,可忘记了“苟富贵,毋相忘”,最终被他的部下买掉了人头。

是他自己没把握住诚信,因此诚信就反过来要了他自己的命。

在民间还有“兵不厌诈”的成语,这应该歇一歇了,那是打仗时的用计,现在我们应该处处讲诚信。

商鞅立木取信,获得了百姓信任,从而成功的推行新法。

曾子杀猪,让他的妻子和儿子懂得诚信。

同样的道理,楚怀王失信,不但灭亡了自己的国家,还使贤臣屈原投汨罗江自尽。

俗话说:“人无信不立、宁可穷而有志,不可富而失信”没有诚信的人是人的悲哀;没有诚信的国家是国家的悲哀。

在汉朝有个叫季布的人,他信守诺言,恪守本分,不撒谎骗人。

后来,他遇到危险,就有很多人来帮助他渡过难关。

“一诺千金”这个成语就是从这件事来的。

我们应该追求“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的道理,应该要恪守诚信,与人为善。

诚信,对我们有非常大的影响。

比如,我们长大找工作时,资料里如果有撒谎的内容,那老板肯定不会要你,这样找工作就成了一个困难。

相反,如果你拥有诚信,老板会赏识你的,还可能会给你加薪,给你升职。

善意的谎言是可以原谅的,但故意撒谎就不对了,万一被人看破,会让你一辈子都抬不起头。

因此,我在这里呼吁一句:“诚信乃做人之本”。

关于诚信的议论文2放眼未来,如果我们用心去感觉,就会发现自然总是很美。

春天,百花争艳;夏天,野塘碧荷,清水芙蓉;秋天,枫林尽染,漫山欲然;冬天,千里冰霜,万里飘雪。

这就是自然的美,自然的美总是遵循自然的规律应节而至,应时而生,当你看到这一切的时候,可曾在想:这就是自然的诚信对人类的恩赐。

中国本来有“已然诺”的传统,说不定比德国人还守信些。

《战国策》里已不乏其例,何况还有“尾生抱柱”这样极端的例子。

呔商观后感(300字)天下四行,士农工商。

很多人对晋商、徽商等著名商帮都耳熟能详,却不知近代中国在白山黑水的广袤土地上曾诞生过一个盛极一时的商帮——“老呔商帮”,其在百余年间创造的商业理念、经营成就和泽被后世的精神遗产,足以在中国近现代商业史上熠熠闪光。

呔商是“老呔商帮”的简称,是东北人对在当地经商的以乐亭县为主的冀东商人的统称。

呔商是历史上冀商三大帮派(即老呔商帮、张库商帮、冀中商帮)之一,是冀商的典范。

清朝末期到民国初期,是呔商发展的黄金时期,他们在160多年的经营活动中,以坚韧毅力、诚信为本的商德和独特谋略,创造了“东北三个省,无商不乐亭”的商业传奇,在冀东和东北地区产生了深远影响,引领东北近代工商业发展的潮流,为我们积累了丰富而宝贵的精神财富。

2015年10月在央视首播的电视纪录片《呔商传奇》简介中明确提到的呔商精神核心要素——重义守信、务实坚忍、自强不息、敢为人先。

在历史脉动中,我们深切品悟呔商精神内涵,对于丰富燕赵历史文化内涵和新时代唐山精神谱系,营造重商、亲商、富商、安商的浓厚氛围,加快创新发展和高质量发展蓄积更大动能,有着重要的现实意义和时代价值。

重义守信,是呔商最具魅力的的操守风范,是呔商不断发展的根基在经营实践中,呔商秉承了燕赵文化中信义的精髓,坚持“重道义、守信用”,以信义行八方,以重义守信为经商之道,不赚不义之财,不做撒谎失信之事,并有着造福桑梓、回报社会的家国情怀。

呔商是一支信守承诺、富有正义感的商人群体,始终坚守着“一言九鼎、诚信守诺”和“君子爱财、取之有道”的侠义风格。

呔商注重以质求信、以诚制胜、以诚取利,赢得了广大顾客的青睐。

杨焕亭是一位非常讲信义的呔商,他以自己长春日升客栈为抵押,曾为一百多人担当“铺保”,后来由于日俄战争和清政府腐败,货币贬值使他的企业赔了巨款,但他信守诺言,即使倾家荡产,也决不失信于担保,留下了“不失一言之信于担保”的美誉。

北方商魂武百祥首倡“言无二价”“明码标价”的文明经商之风,并提出“若求商业道德,必先求商人道德”的经营理念,长期奉行“义字当先,以义取利、以利行义”的道德观和价值观,形成了“义利相通”的典范商道。

龙游商帮:无远弗届作者:宋怡青来源:《财经国家周刊》2016年第10期无论在发轫之初,还是鼎盛时期,龙游商帮都无背景、无靠山。

龙游者,游龙也。

龙游商帮是明清时期的十大商帮之一,与徽商、江右商几乎同时崛起于江南丘陵地带,可谓浙商的鼻祖。

历史上所称的龙游商帮,实际上是衢州府商人集团,其中以龙游县商人人数最多,经商手段最为高明,故冠以龙游商帮。

他们虽然出自偏僻之地,既无官府支持,又无强大的宗族势力作坚强后盾,但他们却能在强手如林的各大商帮中崛起,自立于商帮之林。

龙游商人骨子里有一种昂扬向上、勇于开拓的精神,他们不由天,不宿命,不知足,这种精神或许是龙游商帮驰骋天下、兴盛至极的原动力。

敢为天下先的精神和海纳百川的肚量,是龙游商人良好的经商心态的反映。

而龙游商帮中的商规、儒术,对今天的商业经营仍有重要的借鉴意义。

遍地龙游隆庆万历年间龙游知县涂杰曾在《建龙游城记》所云:“龙游,衙之要邑也,其民庶饶,喜商贾,士则缉学缀文取仕进。

”同很多商帮一样,龙游商帮也崛起于山岭蟠结、经济不发达地区。

龙游地处江南丘陵的浙西地区,既有中低山,也有丘陵盆地;既属衢江水系,又含河谷平原。

从龙游商帮三府八县的构成来看,总体上属于山地文化。

人多地少的矛盾越发突出,靠山吃山的思想只能维持温饱,甚至忍饥挨饿。

为了摆脱贫困,民众行贾四方以维持生计。

借助“东南孔道”、“水陆辐辏”的交通区位优势,境内土特产丰盛的物质基础以及醇厚的民风民俗,龙游商帮开始崛起。

龙游商人以“无远弗届”闻名于世,他们大多从事长途贩运活动,“龙游之民多向天涯海角,远行商贾”。

不仅活跃在江南和湘鄂闽粤诸地,还深入到西北、西南等偏远地区。

如商人童巨川在明嘉靖年间的宣府、大同做边贸生意,“一往返旬月,获利必倍,岁得数万金,自是兄弟更相往来,垂二十余年,遂成大贾。

”至清乾隆年间,童氏家族“多行贾四方,其居家土著者,不过十之三四耳。

”明成化年间,仅云南姚安府就聚集了几千龙游商人。

陕西商帮:中国资格最老商帮为何最早衰落?本文导读:戏播出之后,普及周莹史事的文章不少,不知道你们读过没有?最爱君读过一些,但总体感觉很不好。

或许是出于迎合受众的缘故,这些文章往往无底线地吹捧周莹,糅杂了民间传说和历史真实。

为了表现周莹的励志和成功,把或有或无的事(传)迹(说)都作了极其正面的解读,以突出她的高大全形象。

这样的周莹,恕有史实洁癖的最爱君不能接受。

我先把结论撂在这里,下面会具体分析到。

另外,我以下所讲均指历史上的周莹,与戏说化的周莹无关,电视党和小说党勿喷。

网络配图抛开性别成见,周莹的成功并不值得称道。

她的成功,实际上只是借用了陕西商帮既有的势力和财力,守成加适度开拓而已。

把她称作“清末女马云”,当然是一个炒作噱头,但这到底是拔高周莹,还是贬低马云呢?最要命的是,她最受追捧的两件事迹(下面我会具体讲),恰恰是导致陕西商帮在中国传统商帮中最早衰落解体的原因,而不是通俗所认为的那样,是陕西商帮的极盛表现。

1▲历史上的周莹。

陕西商帮的历史,最爱君还算略懂略懂。

不是因为这部剧,而是因为大学班里有个陕西人时常吹嘘陕西商帮有多牛掰,秒杀晋、徽商帮以及一票南方商帮,最爱君被搞得耳根不清净,于是就去挖陕西商帮的黑历史。

结果这个商帮的史料看得蛮多,但实事求是地讲,有关周莹的史料并不多,无外乎《泾阳县志》里写一写她,有关安吴堡、周家大院的介绍提提她,以及吴家后人、国学大咖吴宓给她写上两笔。

其余的,基本就是在当地流传的“安吴寡妇”传说了。

这说明,周莹只是一个地方上的名人,成就当然有,但没那么牛掰。

离开那个特定的地域,基本就没听说过她。

这样的地方名人,在中国论千论万,随便翻开一个地方的县志,都能找到百把个。

很明显,周莹不是那种被遗忘的历史大人物。

她现在的名气,跟她的实际成就不相符,是被电视剧硬捧红的。

在我们这个时代,名实不相称的大V、网红多了去了,所以对于周莹这个“历史小人物”的走红,我也认为正常。

有些人要说,你这分析不对,周莹跟其他历史小人物不一样,她的走红是因为稀缺性,一个寡妇复兴了一个家族的商业帝国,这在历史上极其少见。