实验心理学视觉实验

- 格式:ppt

- 大小:4.23 MB

- 文档页数:39

视觉的心理物理实验方法1 心理物理学的诞生心理物理学在整个科学史上,尤其是在心理学史上占有很显著的地位。

早期的科学家,不去争论心理活动能否测量,而只是着手去测量整个心理过程的某一部分,即属于感觉或知觉方面的心理活动。

费希纳(G. T. Fechner)是德国心理学家,为公认的心理物理学的奠基人。

他在德国生理学家韦伯研究的基础上,假设最小可觉差是感觉单位,经过许多实验和推导,得出感觉与刺激的对数成比例的公式:S=Klog R(S代表感觉,R代表刺激,K系常数)。

他发表了著名的《心理物理学纲要》。

费希纳的公式引起种种怀疑和争论。

经过多年研究,他又于1882年发表《心理物理学要义》一书,竭力为他的心理物理学辨护。

2心理物理学的发展费希纳在《心理物理学纲细》一书中提到了心理物理学有三种基本的方法。

这些方法称之为心理物理学方法,又称心理物理法。

心理物理法经过了一百多年的发展、修改和补充,出现了许多变式。

自本世纪五十年代,泰纳和斯维茨把信号检测论引入心理学领域以来,又为心理物迎学的研究提供了一个新的有力工具。

后人为了有所区别,将费希纳最早提出的三种基本的心理物理法称之为古典心理物理法,而信号检测论称之为现代心理物理法。

2.1 古典心理物理学费希纳的《心理物理学纲要》一书,主要阐述了五个问题:①对数定律;②心理物理学的三种基本方法;③内部心理物理学;④意识阈;⑤负感觉。

其中,最主要的是前两个问题。

下面我们分别叙述。

2.1.1对数定律费希纳在韦伯等人研究得到韦伯定律的基础上,应用微积分公理,提出感受的强度与刺激的强度的对数成正比。

这就是费希纳对数定律。

这个定律确定了心物之间的定量关系,因而成为心理物理学确定感觉强度和刺激强度之间函数关系的基本定律。

就是说心理量是刺激量的对数函数,当刺激强度以几何级数增加时,感觉的强度以算术级数增加。

这个对数定律曾为用差别阈限法制作的等距量表所支持。

但是,费希纳的对数定律曾受到各方面的批评和质疑。

最全的心理学实验范式中国心理学1.快速序列视觉呈现任务(rapid serial visual presentation task, RSVP )在快速序列视觉呈现任务中,给被试呈现一系列视觉序列刺激,每个序列包括大约20个刺激(字母,词语,数字,图片等),呈现速率为每秒6-20个刺激。

序列中通常包括两个靶刺激,其余的为分心刺激。

在某些情况下,为突出靶刺激,常以不同于其他项目的颜色或形态呈现。

每个刺激物呈现在计算机屏幕上的同一位置,前一个消失后出现下一个刺激,每个刺激呈现时间相等,约100ms左右。

第一个靶子(T1)出现位置大约在第4至第11位,第二个靶子(T2)出现在T1后的第一个位置(Lag 1)至第9个位置(Lag 9) o RSVP分为单任务和双任务。

在单任务中,要求被试忽略T1而正确识别T2,这时对每个位置的T2判断正确率在95%以上(Shapiro } Caldwell&Sorensen} 1997)。

双任务要求被试正确判断T1,并且正确判断T2。

当T2出现在T1后200-SOOms时间间隔时(Lag 2至Lag 5)对识别T2的正确率显著降低了,即注意瞬脱(attentional blink, AB)现象。

图1-3呈现了RSVP一个序列的示例。

目前,认知加工的两阶段模型通常用来解释双任务中发生的注意瞬脱现象。

该模型认为,对一个刺激的加工包括两个阶段:第一阶段是平行加工阶段,即序列中的所有分心物和靶子都得到最初的察觉和编码,为下一阶段的加工做准备;第二阶段是系列加工阶段,只有被要求识别的项目才能进入这一阶段。

在第二阶段的加工过程中,T1, T2被精细加工,并且被转移巩固进入短时记忆中。

由于短时记忆的容易有限,在给定时间中只能对有限刺激进行加工。

因此,只有T1的系列加工完成了,才能对T2进行系列加工。

当T2出现在T1后200-SOOms 间隔内,由于T1的系列加工还未完成,所以T2被延迟在平行加工阶段,得不到精细加工,所以对T2判断的正确率下降,注意瞬脱现象产生了(Chun & Potter, 1995;张明&王凌云,2009)。

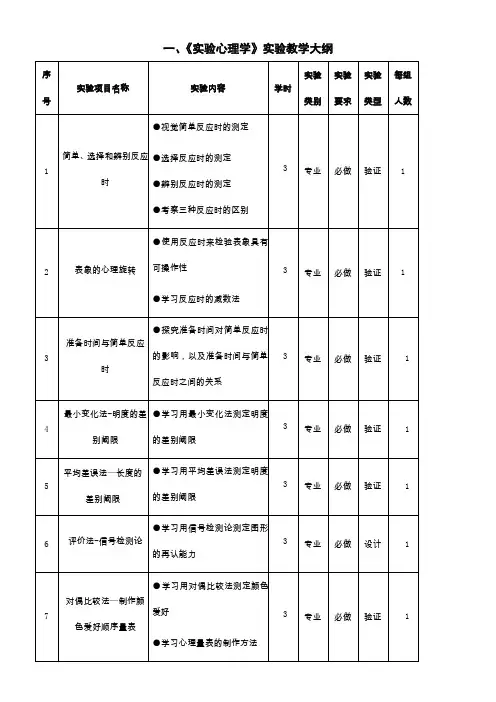

《实验心理学》理论教学大纲(供四年制本科应用心理学专业使用)Ⅰ前言实验心理学是应用心理学专业学生一门重要的专业课程,它帮助学生树立科学的态度、实验的理念以及帮助学生掌握实验的设计和分析等。

实验心理学是心理学非常重要的支柱,是其他心理学课程的基石。

主要是通过讲解心理学实验的历史、控制思想等,利用可证伪的原则来通过巧妙的实验设计得出可靠的结论,从而验证某些概念、理论,或发现新的知识。

该课程既回顾了经典感知觉的实验设计思想和方法,还讲授在反应时领域、记忆、注意等高级心理过程方面的实验进展。

通过学习该课程,学生一方面掌握实验的思想和方法,具备实验设计的能力,另一方面了解相关的经典理论及进展,从而为其他课程的学习以及心理学研究打下良好的基础。

本大纲适用于四年制本科应用心理学专业使用。

现将大纲使用中有关问题说明如下:一为了使教师和学生更好地掌握教材,大纲每一章节均由教学目的、教学要求和教学内容三部分组成。

教学目的注明教学目标,教学要求分掌握、熟悉和了解三个级别,教学内容与教学要求级别相对应,并统一标示(核心内容即知识点以下划实线,重点内容以下划虚线,一般内容不标示)便于学生重点学习。

二教师在保证大纲核心内容的前提下,可根据不同教学手段,讲授重点内容和介绍一般内容,有的内容可留给学生自学。

三总教学参考学时为54学时,理论54学时。

四教材:《实验心理学》,郭秀艳,人民卫生出版社,第2版,2013年8月。

II正文第一章概论一教学目的本章将从实验心理学的性质、诞生及方法学地位三个方面向学生展示其魅力,使学生对实验心理学有一个全面、概括性的认识。

二教学要求(一)掌握科学心理学的研究方法。

(二)熟悉费希纳、冯特、艾宾浩斯对实验心理学的建立、发展的贡献。

(三)了解实验心理学在心理学领域里处于什么样的位置。

(四)了解实验心理为什么是一门科学。

三教学内容(一)实验心理学的性质:实验心理学的含义、实验心理学的学科地位、实验心理学的科学属性。

1、Posner实验--信息也可以有视觉编码给被试安排呈现两个字母,这两个字母可以同时给被试看,或者插进短暂的时间间隔,让被试指出这两个字母是否相同并按键来反应,记下反应时。

所用字母对有两种,一种是两个字母的读音和书写都一样,即为同一个字母(AA);另一种是两个字母的读音相同而书写不同(Aa)。

在这两种情况下,正确的反应都为“相同”。

2、Clark和Chase 句子-图画匹配实验--减法反应时实验的范例给被试看一个句子和紧接着的一幅图画,如“星形在十字之上,”,要求被试尽快地判定,该句子是否真实地说明了图画,作出是或否的反应,记录反应时。

实验应用的介词有“之上”和“之下”,主语有“星形”和“十字”,句子的陈述有肯定的(在)和否定的(不在),共有8个不同的句子。

Clark和Chase设想,当句子出现在图画之间时,这种句子和图画匹配作业的完成要经过几个加工阶段,并提出了度量一些加工持续时间的参数。

3、Sternberg用于研究短时记忆信息提取的相加因素法实验先给被试看1~6个数字(识记项目),然后再看一个数字(测试项目),并同时开始计时,要求被试回答该测试数字是否是刚才识记过的,按键作出是或否的反应,计时也随即停止。

这样就可以确定被试能否正确提取以及所需要的时间即反应时。

通过一系列的实验,Sternberg从反应时的变化上确定了4个对提取过程有独立作用的因素,即测试项目的质量(优质的或低劣的)、识记项目的数量、反应类型(肯定的或否定的)和每个反应类型的相对频率。

因此,他认为短时记忆信息提取过程包含相应的4个独立的加工阶段,即刺激编码阶段、顺序比较阶段、二择一的决策阶段和反应组织阶段。

4、字母转换实验(“开窗”实验)给被试呈现1~4个英文字母并在字母后面标上一个数字,如“F+3”、“KENC+4”等。

当呈现“F+3”时,要求被试说出英文字母表中F后面第三个位置的字母“I”,换句话说,“F+3”即将F转换为I,而“KENC+4”的正确回答则是“OIRG”,但这4个转换结果要一起说出来,凡刺激字母在一个以上时都应如此,即只作出一次反应。

视觉⏹感觉是直接作用于感官的事物的个别属性的反映。

⏹在人类的感觉系统中,视觉明显地占主导地位。

⏹倘若两个彼此矛盾的信息,一个用视觉接受,另一个用不同的感觉器官接受,这时被试所反应的一定是视觉信息。

(Colavita,1974 ;Gibson,1933 ;Rock & Harris,1967;Rock &Victor,1964 )⏹人类在生命的早期,视觉系统就开始执行探索世界的重要任务。

⏹怀特(White,1975)报告,八个月到三岁的婴幼儿除睡眠外,视觉的探索是最经常的感觉活动,婴幼儿在清醒时,仅注视眼前物象的时间就占20%。

⏹心理学研究一般把视觉研究的内容分成“视觉”和“颜色视觉”两个系列,它们是相辅相成的。

⏹1.何谓可见光谱,光具有哪三个维度,与此物理相对应的心理特征是什么。

⏹2.单色光的单位有哪些。

⏹3.实验心理学为什么重视亮度测量。

⏹4.颜色混合的三条定律是什么。

⏹5.如何运用CIE标准色度图来标定颜色。

⏹6.暗适应曲线有哪些特征。

⏹7.何谓视敏度。

⏹第一节视觉研究中的变量⏹第二节视觉研究中的基本实验⏹第三节颜色视觉⏹第四节颜色的心理效应第一节视觉研究中的变量⏹一、视觉的物理刺激及其测量⏹(一)可见光谱⏹(二)单色光的单位⏹(三)光度学⏹二、视觉实验中的变量⏹(一)自变量⏹(二)控制变量⏹(三)因变量一、视觉的物理刺激及其测量⏹(一)可见光谱⏹(二)单色光的单位⏹(三)光度学(一)可见光谱⏹光是一种电磁波,引起人类视觉的电磁波称为可见光谱。

⏹波长(wave length)是两个相继的波的相应点之间的距离。

⏹可见光谱的波长范围约380毫微米到780毫微米之间。

⏹毫微米(nanometer,缩写nm)等于十亿分之一米。

(一)可见光谱(一)可见光谱⏹光具有三维特征:波长、纯度和振幅⏹波长——色调⏹纯度是光波成分的复杂程度——饱和度⏹振幅是光的强度或能量单位——明度(二)单色光的单位(二)单色光的单位⏹1.光强度(luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射的光通量,1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量。

体育心理学——视觉简单反应时与辨别反应时实验报告——视觉反应时的性别差异研究摘要选取49名被试,要求他们完成简单反应时和辨别反应时两种反应时任务。

其中11名被试的数据误差较大而被删除,最后获得38名有效被试的数据,其中有男生10人,女生28人。

采用二因素混合实验设计,通过方差分析后得到如下结论:不同的实验任务下的反应时存在显著的差异,且简单反应时实验的反应时间明显少于辨别反应时实验的反应时间;不同性别的被试的反应时不存在显著差异;不同性别的被试的辨别时间不存在显著差异。

关键词反应时简单反应时辨别反应时性别差异1前言反应时,又称反应的潜伏期,是指从刺激呈现到反应之间的时间间隔。

从神经生理学的角度讲,反应时是这样的一个刺激——反应的加工过程。

首先,感受器将物理或化学刺激转化为神经冲动,神经冲动由感受器传到大脑皮质;然后,大脑皮质对信息进行加工;最后神经冲动又由大脑皮质传至效应器,效应器作出反应。

这也被称之为“反射弧”,可以概括为以下五个环节,即感受器——传入神经——中枢延搁——传出神经——效应器。

从信息加工理论的角度讲,这种刺激——反应包括了个体识别刺激、反应准备(反应选择与组织)和反应执行三个过程。

反应时一直是实验心理学中常用的反应变量之一,因为人的每项活动、每个动作都要花费时间,都需要讲求速度和效率,而反应时的测量具有高灵敏性,应用性广泛且便于测量的特点,因此,反应时法一经诞生便广泛地应用到实验心理学中,并且反应时也被广泛地运用于其他各行各业,比如,国内外常用反应时指标研究运动员的机能状态及心理活动过程等。

可见,反应时是心理学研究中的一个十分重要的指标,基于反应时的测量技术是信息加工心理学的主要研究方法和技术之一。

反应时的概念源于天文学家在天文观测中发现的人差方程,即贝塞尔的反应时-阿格兰德的反应时=1.223s,说明不同观测者所得数据之间有明显差异。

而反应时法的发展大致经过了两个阶段。

第一阶段是从1850年赫尔姆霍兹测量蛙神经的传导速度的研究到1968年荷兰的生理学家唐德斯提出减法反应时。

实验五视觉线索对深度知觉的影响(华东师范大学心理与认知科学学院心理系09级张蕊学号10090330213)摘要本实验旨在探究单、双眼视觉线索对深度知觉准确性的影响,并比较和探究其原因,学习测量双眼观察时的深度阈限的视差角。

被试为09级本科生5名。

实验采用霍瓦-多尔曼深度实验,分别测量被试用单眼(优势眼)和用双眼观察的深度知觉,并计算双眼观察时的深度阈限的视差角。

实验结果:1.通过比较双眼线索和单眼线索的深度知觉,验证了单、双眼视觉线索对深度知觉准确性有显著影响,且单眼的深度知觉准确性差于双眼。

2.被试双眼观察(观察距离2m)时,深度阈限的视差角平均为16.60弧秒。

3.方向对深度视觉的影响不显著。

关键词深度知觉双眼线索单眼线索视差角1 引言:深度知觉是指人对物体远近距离即深度的知觉。

其线索多种多样,主要有三种。

(1)单眼视觉线索,包括遮挡、线条透视、空气透视、明暗和阴影、运动极差、结构极差等。

(2)双眼线索,包括水晶体的调节和双眼视轴的辐合两种。

(3)双眼视觉线索的双眼视差。

深度知觉的准确性是对于深度线索的敏感程度的综合测定。

单、双眼观察时深度知觉准确性因视觉线索不同而不同。

最早的深度知觉实验是Hvon Helmholtz于1866年设计的三针实验。

后来H.J.Howard于1919年设计了一个深度知觉测量器。

他测定了106个被试,结果发现,双眼的平均误差为14.4mm,其中误差仅5.5mm的有14人;误差有3.6mm 的有24人。

但单眼的平均误差则达到285mm,单眼和双眼平均误差之比为20:l。

这足以表明双眼在深度知觉中的优势。

两只眼睛的视野发生重叠是双眼视差产生的重要基础。

物体同时刺激双眼形成两个独立的网膜视像,而人们任然把它知觉为单一的物体。

缪勒(1912)认为这是由于物体的同一部分落在两个视网膜上相应点的缘故。

此后,缪勒和菲特用视野单向区这一概念来描述能产生视觉融合的空间点。

这个点就在两眼焦点和两眼网膜影像点连线的延长线上。

视觉简单、选择、辨别反应时实验XXX 应用心理学X班摘要三个实验分别用于测量视觉简单、选择、辨别的反应时。

了解视觉简单、选择、辨别反应时的实验方法及原理;了解这三个测量反应时实验的区别,以及了解选择反应时在信息加工过程中的应用。

三个实验均通过计算机呈现视觉材料,要求被试根据给与的刺激按键,以测定视觉反应时。

实验结果表明同一被试,选择反应时最长,辨别反应时次之,简单反应时最短。

关键词视觉简单反应时选择反应时辨别反应时1 引言1.1概念界定简单反应时是指给被试呈现单一刺激,同时要求他们只作单一的反应,这时刺激–反应之间的时间间隔就是反应时。

选择反应时根据不同刺激物,在各种可能性中选择一种符合要求的反应,并执行该反应所需要的时间。

辨别反应时实验中有两个基本因变量,即速度和准确性。

1.2相关的理论和观点唐德斯提出:简单反应时A=基线时间;选择反应时—简单反应时(B-A) =选择时间辨别反应时—简单反应时(C-A) =辨别时间大致说来任何心理现象都是有个体差异的,反应时也不例外,有人反应快也有人反应慢。

但基本都符合上面公式的特点即A反应时是小于B反应时和C反应时的。

再有就可能是反应时的速度和准确性方面也存在个体差异,表现为这个人是更重视速度还是准确率。

奈特和坎特威茨发现:刺激间隔和错误率存在刺激间隔越短,错误率越高的关系。

1.3本实验的目的意义通过计算机呈现的视觉实验材料,学习视觉简单反应时的测定方法通过测定不同特征视觉刺激的简单、选择和辨别反应时,学习测定简单、选择反应时和辨别反应时的方法,考察刺激特征对三种反应时的影响。

学习和掌握简单反应时、选择反应时和辨别反应时在信息加工过程研究中的应用2 对象与方法2.1 被试XX学校教师教育学院2018级应用心理学班2班同学一名,视觉正常,色觉正常。

2.2 仪器实验仪器为计算机,PsyKey实验平台。

2.3 实验材料简单反应时测试中视觉的刺激为绿圆。

选择反应时、辨别反应时的刺激有两个,分别是红圆和绿圆。

听视觉反应时实验报告一、实验名称:听视觉反应时实验报告二、报告人及时间:08心理2班XX三、摘要:师范学院心理咨询专业学生7名。

四、关键词:反应时间实验刺激五、正文1.实验目的:掌握反应是时的测量方法,实验原理,以及研究个体听、视觉反应时间的差异。

2.实验器材:GW-B型心理实验台反应时单元。

3.被试:师范学院心理咨询专业学生7名。

4.实验程序:①接上电源,将刺激呈现器的连接线插头插到“反应时输出”插口,反应时手键插入实验台被试侧面板左下文“手键”插口。

②开启计时计数器,指示灯亮表示电源接通,计时屏幕显示为0.000秒。

正确次数和错误次数均为0,”工作方式选择”为“反应时”,按“声、光”选择键,即即选择光刺激③准备实验。

被试坐在反应时测试单元前,双眼平视反应时观察窗口。

④视觉反应,被试距刺激呈现器1米处,将食指放在“视觉”键上方。

指导语:“你听到‘预备’口令后,请注视刺激呈现窗。

当你看到红光刺激后,就迅速按反应键,要求又准又快。

不许提前按键。

如果提前按键,则会有一个声音提示,那么这一组反应时测量作废,重新开一组。

若刺激呈现4秒钟你仍未反应,此组测量也作废,并重开一组。

”主试宣布“开始”后,按“声、光”选择键,实验开始。

按照预备实验操作步骤做30次,并记录下30个结果。

⑤听觉反应。

被试距刺激呈现器1米处,食指放在“听觉”键上方,指导语:“你听到‘预备’口令后,请你注视刺激呈现窗。

如果听到声音,就迅速按“听觉”键;要求又准又快,不允许提前按键,也不要按错键。

如果提前按键或按键错误,则会有一个声音提示,那么这一组反应时测量作废,重新开一组。

若刺激呈现4秒钟后仍未反应,此组测量也作废,并重开一组。

”主试按下“声”键,实验开始。

按照预备实验操作步骤做30次,并记录下30个结果。

⑥判别反应时。

被试距刺激呈现器1米处,将左手的食指放在“听觉”上方。

右手将食指放在“视觉”键上方。

指导语:“你听到‘预备’口令后,请你注视刺激呈现窗。

视觉简单、选择、辨别反应时实验XXX 应用心理学X班摘要三个实验分别用于测量视觉简单、选择、辨别的反应时。

了解视觉简单、选择、辨别反应时的实验方法及原理;了解这三个测量反应时实验的区别,以及了解选择反应时在信息加工过程中的应用。

三个实验均通过计算机呈现视觉材料,要求被试根据给与的刺激按键,以测定视觉反应时。

实验结果表明同一被试,选择反应时最长,辨别反应时次之,简单反应时最短。

关键词视觉简单反应时选择反应时辨别反应时1 引言1.1概念界定简单反应时是指给被试呈现单一刺激,同时要求他们只作单一的反应,这时刺激–反应之间的时间间隔就是反应时。

选择反应时根据不同刺激物,在各种可能性中选择一种符合要求的反应,并执行该反应所需要的时间。

辨别反应时实验中有两个基本因变量,即速度和准确性。

1.2相关的理论和观点唐德斯提出:简单反应时A=基线时间;选择反应时—简单反应时(B-A) =选择时间辨别反应时—简单反应时(C-A) =辨别时间大致说来任何心理现象都是有个体差异的,反应时也不例外,有人反应快也有人反应慢。

但基本都符合上面公式的特点即A反应时是小于B反应时和C反应时的。

再有就可能是反应时的速度和准确性方面也存在个体差异,表现为这个人是更重视速度还是准确率。

奈特和坎特威茨发现:刺激间隔和错误率存在刺激间隔越短,错误率越高的关系。

1.3本实验的目的意义通过计算机呈现的视觉实验材料,学习视觉简单反应时的测定方法通过测定不同特征视觉刺激的简单、选择和辨别反应时,学习测定简单、选择反应时和辨别反应时的方法,考察刺激特征对三种反应时的影响。

学习和掌握简单反应时、选择反应时和辨别反应时在信息加工过程研究中的应用2 对象与方法2.1 被试XX学校教师教育学院2018级应用心理学班2班同学一名,视觉正常,色觉正常。

2.2 仪器实验仪器为计算机,PsyKey实验平台。

2.3 实验材料简单反应时测试中视觉的刺激为绿圆。

选择反应时、辨别反应时的刺激有两个,分别是红圆和绿圆。

实验⼼理学(杨治良版)4《海纳百川?藏书博览》简装书库?逻辑学、伦理学、美学、⼼理学、宗教(⼼理学)实验⼼理学(4)编著:杨治良上海市黄浦区教育信息中⼼第六章视觉实验本章内容细⽬第⼀节视觉研究中的变量⼀、视觉的物理刺激及其测量...............................273(⼀)可见光谱(⼆)单⾊光的单位(三)光度学⼆、视觉实验中的变量.....................................282(⼀)⾃变量(⼆)控制变量(三)因变量第⼆节视觉研究中的基本实验⼀、视觉适应的研究.......................................285(⼀)暗适应(⼆)明适应⼆、视敏度...............................................290(⼀)视⾓和视⽹膜映象(⼆)视敏度测定及其特征(三)影响视敏度的若⼲因素三、闪光临界融合频率.....................................294(⼀)测量闪光临界融合频率的⽅法(⼆)影响闪光临界融合频率的因素第三节颜⾊视觉⼀、视觉的颜⾊现象.......................................298(⼀)颜⾊的基本特征(⼆)颜⾊混合和混合定律(三)颜⾊视野和光谱敏感性⼆、颜⾊的视觉现象.......................................307(⼀)颜⾊对⽐(⼆)颜⾊适应(三)颜⾊常性三、颜⾊的标定...........................................311(⼀)孟塞尔颜⾊系统(⼆)光源与颜⾊标定(三)标准⾊度系统第四节颜⾊的⼼理效应⼀、⾊调的⼼理效应.......................................321(⼀)⾊调的冷暖感(⼆)⾊调的情感(三)⾊调的环境⼼理效应⼆、明度的⼼理效应.......................................323(⼀)明度和谐的⼼理效度(⼆)明度对⽐的⼼理效应三、饱和度的⼼理效应.....................................325四、⾊彩爱好的民族差异...................................326本章实验⼀、颜⾊混合实验.........................................328⼆、闪光融合实验.........................................330三、视觉后象实验.........................................331本章摘要建议参考资料在⼼理学中,感觉(sensation)是研究最早和研究较多的领域。

实验编号:2013.1.2.135 2013学年第1学期视觉反应时专业年级:应用心理2012级实验组别:实验者:李德輝10120320139其他成员:实验时间:2013.10.16摘要本实验室通过被试的视觉的简单反应时、视觉选择反应时、视觉辨别反应时来研究人的视觉反应时。

旨在通过研究人视觉反应时的个体差异,性别差异以及影响因素,进而掌握视觉简单反应时的测量方法,学会分析个体在信息加工中的辨别加工过程,了解简单反应时与选择反应时的区别,以及了解选择反应时在信息加工过程中的应用。

被试为华东师范大学心理系2年级学生4人(男女各2人)。

实验结果表明:三种反应时存在性别差异,且男生反应时小于女生,同时三种反应时满足减数法原理,简单反应时时间最短,辨别反应时其次,选择反应时所需时间最长。

关键词ABC视觉反应时个体差异基线时间减数法1 引言反应时(Reaction Time,简称RT)是指从机体接受刺激到作出反应所经历的时间,即刺激-反应的时间间隔,又叫潜伏期。

从神经生理学角度讲,一个完整的刺激-反应过程通常由如下五部分组成:(1)感受器将物理或化学刺激转化为神经冲动的时间;(2)神经冲动由感受器上行到大脑皮质的时间;(3)大脑皮质对信息进行加工的时间;(4)神经冲动由大脑皮质下行至效应器的时间;(5)效应器作出反应时间。

反应时测量技术是心理学实验研究中普遍应用的一种方法。

作为一个重要的心理指标在认知加工过程和个体差异研究中得到了广泛的应用。

反应时实验中要求被试的反应要符合“速度-准确性权衡”的原则,即要求被试在保证正确的前提下,反应越快越好。

因此,被试在实验前必须清楚刺激的呈现形式和反应原则,以保证实验结果的准确性和可靠性,更真地反映出被试内在的心理加工过程。

荷兰心理学家唐德斯(F.C.Donders 1818—1889)在1968年开始研究应用, 他将反应分为3类, 即简单反应时(simple reaction time),选择反应时(choice reaction time),辨别反应时(recognition reaction time)。