沉积旋回

- 格式:pptx

- 大小:2.26 MB

- 文档页数:14

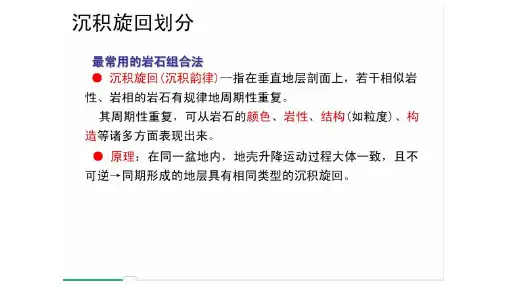

沉积韵律所谓沉积韵律[1],是指按颗粒从大到小、比重从大到小的顺序先后分层沉积而成岩层的规律,在地层剖面上,表现在从老到新的顺序上,岩层依粒度从粗到细,依次为粗砂岩——中砂岩——细砂岩——粉砂岩——泥岩。

沉积韵律是地质人员辨别地层是否倒转的定律,又是辨别海进沉积还是海退沉积的法宝。

海进和海退的沉积韵律,表现在地层剖面上海进海退沉积韵律是海进海退沉积学说的说法,海进沉积韵律柱状图可见于湖相、河相、火山碎屑沉积相等的沉积岩中。

例如粉砂岩、泥岩与泥灰岩的互层,韵律层厚度薄的几厘米、几米,韵律层系厚达几百米。

规模较大的“沉积韵律”常构成“沉积旋回”,但这时所强调的是沉积作用和过程的重复。

大多数沉积韵律与地壳运动、海平面与气候以及沉积物变化引起沉积环境的周期性变化有关。

沉积韵律注重粒径,沉积旋回注重岩性(本人个人观点)沉积旋回沉积旋回[1]是指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序。

沉积旋回以规模较大,常表现为岩性岩相的交替变化而区别于“沉积韵律”。

沉积旋回主要是由于地壳周期性振荡运动引起的,而韵律的形成则多与局部的地区性因素有关。

沉积旋回是沉降速率B、沉积速率D和侵蚀速率E组合的结果。

正韵律和正旋回的定义?两者一样吗?沉积旋回沉积旋回:是指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序。

沉积旋回以规模较大,常表现为岩性岩相的交替变化而区别于“沉积韵律”。

沉积旋回主要是由于地壳周期性振荡运动引起的,而韵律的形成则多与局部的地区性因素有关。

沉积旋回是沉降速率、沉积速率和侵蚀速率组合的结果。

正韵律可以包含多个微观意义上的正旋回。

砂体或砂岩层内部在垂向上,岩石颗粒自下而上由粗变细的演变序列叫正韵律。

常在泛滥平原曲流点坝砂、高弯曲分流河道砂等砂体中出现。

在垂向上,地层岩性自下而上呈由粗到细的变化序列叫正旋回。

地史学复习总结一名词解释1、鲍马序列鲍马序列是一种浊流沉积的典型层序,由自下向上变细的五个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(a段),底面具有槽模,沟模等冲刷铸模,往上为b段,具有平行层理的砂岩;c段为具小波痕交错层理,变形层理的粉砂岩,d段为具有水平纹理的粉砂岩,粉砂质泥岩,最顶部E段,为块状泥岩。

2、沉积相沉积相是指特定的沉积环境形成的一套有成因连系的沉积特征和生物特征的总合。

3、地层层序律地层层序律,又称地层叠复律,于1669年由N.Steno提出,在未受强强裂构造变动的情况下,先形成的地层在下,后形成的地层叠复其上,即上覆地层比下伏地层新。

4、复理石复理石又称复理石沉积,复理石建造,是指形成于大陆边缘(陆间区),大陆钭坡坡麓(深海、半深海),由浊积岩或等深积岩,深海,半深海泥岩,有规律的或韵律性的交互组成的巨厚地层。

5、板状交错层理板状交错层理,是一种沉积岩的沉积构造,由直脊型波痕迁移形成的沉积岩内部层理构造,上,下层面在可观察的露头上基本上是等厚的,内部纹层与其相交切。

6、三角洲相三角洲相是指携带着大量砂泥质碎屑的河流入海(或湖)在河—海(湖)水动力共同作用下,在河口区形成的尖顶指向陆地的三角形的沉积体,三角洲因此得名。

三角洲相因受河流、波浪、潮汐及岸流影响程度的差别,形态有所不同,但总体上自陆向海(湖)可分为三部分:三角洲平原,三角洲前缘,前三角洲。

7、垂向加积作用垂向加积作用:在水流运动能量较低或静水条件下,主要是悬移物质从水体中垂直向下沉降,沉积学上把这这种沉积作用称为垂向加积。

8、笔石页岩相笔石页岩相以黑色页岩及硅质页岩为主,含丰富的笔石等浮游生物化石,而不含或少见底栖生物化石。

代表水深、滞流的非补偿海环境。

9、标准化石标准化石是指那些演化快、地理分布广、数量丰富、特征明显,易于识别的化石。

利用这些化石既可以鉴定地层的时代,也可以用于地层年代对比。

10、层理构造层理构造,沉积岩内部由于成分、颜色、粒度及排列方式的不同显示出纹层状的构造,根据形态和成因主要可分为水平层理、交错层理及平行层理。

1、鲍马序列:是一种浊流沉积的典型层序,由自下向上变细的五个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(a段),底面具有槽模,沟模等冲刷铸模,往上为b段,具有平行层理的砂岩;c段为具小波痕交错层理,变形层理的粉砂岩,d段为具有水平纹理的粉砂岩,粉砂质泥岩,最顶部E段,为块状泥岩。

2、沉积相:是指特定的沉积环境形成的一套有成因连系的沉积特征和生物特征的总合。

3、沉积组合:又称沉积建造,它反映的是沉积作用所处的大地构造环境。

沉积组合是在一定的地史发展阶段(构造演化),其沉积过程能够反映主要构造环境的,在成因上相互关联的沉积相的共生综合体。

4、沉积环境:是指沉积作用场地的自然地理环境,如河流环境、湖泊环境、沼泽环境、宾海环境、浅海环境等,它们具有特定的物理的、化学的、生物的作用过程,对沉积物产生特定的影响,从而形成不同环境的沉积相。

5、沉积旋回:沉积作用常常具有旋回性的特征,在含煤沉积中尤为显著。

当地层中的沉积物自下而上出现由粗变细,又由细变粗的反映一次海进,接着又发生海退的完整过程时,把它称为一个沉积旋回。

划分沉积旋回以海进为起点,沉积旋回是沉积作用周期性或韵律性的反映,有不同级别之分,大的旋回可以包括数个小旋回。

6、南丹型:是华南泥盆系中、上统台内裂陷槽深水、滞流,贫氧沉积的代表,空间上呈北北东或北西向的带状分布,明显受同沉积断裂的控制,由黑色泥岩,泥灰岩、硅质岩组成,含菊石、竹节石及无眼三叶虫等化石。

7、地层层序律:又称地层叠复律,于1669年由N.Steno提出,在未受强强裂构造变动的情况下,先形成的地层在下,后形成的地层叠复其上,即上覆地层比下伏地层新。

复理石:又称复理石沉积,复理石建造,是指形成于大陆边缘(陆间区),大陆钭坡坡麓(深海、半深海),由浊积岩或等深积岩,深海,半深海泥岩,有规律的或韵律性的交互组成的巨厚地层。

8、象州型:是华南泥盆系一种近岸,富氧环境下的浅海台地沉积类型。

分布广泛,以广西中部象州,二塘、横县六景,郁江沿岸中泥盆统和湖南中部上泥盆统为代表。

沉积旋回和构造旋回的关系沉积盆地从其形成到消亡,都在地壳幕式构造运动的控制下,沿一定的方向演化。

不同演化阶段有其各自的特点且彼此有机地相联系,形成一个个客观地反映着古构造环境与古地理环境、在成因上互有联系而又各具特色的沉积总体的叠覆,组成若干个构造-沉积旋回。

由于构造活动在一定区域范围内有其同时性或准同时性,因而其形成的沉积旋回及其组成阶段可以进行区域对比,从而提高了地层划分对比的分辨率。

每个旋回都在纵向上出现岩石结构上粗→细→粗,颜色上红→暗( 杂) →红,岩相上冲积相→湖泊相的旋回特性。

白垩纪期间存在四个构造-沉积旋回,均以沉降开始,抬升的结束而结束。

每个旋回都可分为沉降、稳定、抬升三个阶段,各有其相应的沉积总体,可以在各个盆地内追踪到相应的地层单元,进行区域对比。

第一旋回为火山旋回,时间跨度为早白垩世早期,区域上上侏罗统全部缺失,下白垩统不整合于中、下侏罗统或更老的地层上。

这一构造面是兰江运动的地史记录,有一个隆起侵蚀阶段。

下白垩统下部的大爽组( 浙东) 、劳村组( 浙西) 等河湖相地层的沉积是早白垩世盆地形成的标志和第一旋回的开始。

第一旋回是个火山活动旋回。

此时,除了正常沉积岩外,还因火山活动处于萌发阶段而夹有火山岩,是火山旋回的始发阶段。

接着大规模的火山喷发,岩浆从基底断裂中喷溢出来,几乎全部覆盖了丽水-余姚断裂以东地区;丽水-余姚断裂以西则呈零星分布,这是白垩纪盆地发育第一旋回的第二阶段———高峰阶段,相应的地层有黄尖组( 浙西) 、西山头组、高坞组( 浙东) 等以火山岩为主的岩石地层单位。

随后是火山活动衰竭期,但仍有余喷。

这一阶段以沉积作用为主,地层中或多或少地夹有火山岩的层( 段) ,相应的地层为寿昌组( 浙西) 、茶湾组和九里坪组( 浙东) 。

早白垩世中期,闽浙运动发生,华南地块全区隆起,各盆地沉积间断、侵蚀,并形成下白垩统上、下部间的不整合,宣布第一旋回的结束。

这一旋回的区域对比,各省意见一致。

沉积旋回的名词解释沉积旋回是地质学中一个重要的概念,它描述了地球上岩层的堆积和剥蚀的循环过程。

沉积旋回是地层学研究中的基本单位,具有一定的时间跨度和空间范围。

在这篇文章中,我们将详细解释沉积旋回的概念以及它在地质学中的重要性。

一、沉积旋回的定义沉积旋回是描述地质历史中岩石沉积与剥蚀相互作用的方式。

它是由一系列的沉积事件和剥蚀过程组成的,这些事件和过程在时间和空间上形成了一种循环模式。

沉积旋回通常包括岩石的堆积、储存和剥蚀三个方面,它们通过海平面的变化而相互联系。

二、沉积旋回的形成和演变沉积旋回的形成和演变是由多种因素共同作用导致的。

其中,全球气候变化、板块构造运动、海平面变化和河流剥蚀是主要影响因素。

全球气候变化会引起大规模的冰川期和间冰期,并导致海平面的升降。

板块构造运动会改变地球表面的形态,形成山脉、盆地和海峡。

海平面变化会导致陆地的淹没和暴露,形成不同的沉积环境。

而河流的剥蚀作用会带来大量的沉积物,影响到旋回的发展。

沉积旋回的演变通常包括三个主要阶段。

首先是初始阶段,这个阶段是指沉积旋回开始形成的时期,通常由全球背景的大规模沉积事件所标志。

第二阶段是成熟阶段,这个阶段是指沉积旋回发展到最高峰的时期,通常表现为大量的碳酸盐和有机质的堆积。

最后是消亡阶段,这个阶段是指沉积旋回逐渐结束的时期,通常由全球环境变化所引起的大规模剥蚀事件所标志。

三、沉积旋回的研究方法为了研究沉积旋回的形成和演变,地质学家利用了多种方法。

其中,地质剖面分析是最常用的方法之一。

地质剖面分析通过观察地层的颜色、厚度、组成和古生物群的变化来确定沉积环境和旋回的界限。

地球物理勘探技术也被广泛应用于沉积旋回的研究中,通过测量地层的物理性质来揭示地下构造和沉积环境的变化。

此外,同位素测年、孢粉分析和磁性地层学等方法也被用于沉积旋回的研究中。

四、沉积旋回的地质意义沉积旋回有着重要的地质意义。

首先,沉积旋回的研究可以揭示地球历史中的重要事件和演化过程。

知识归纳整理《油气田开辟地质学》综合复习资料一、名词解释1、烃源岩2、盖层3、岩性标准层4、沉积旋回5、地温梯度6、含油气盆地7、圈闭8、石油9、油气田 10、孔隙结构 11、可采储量 12、井位校正13、压力系数 14、滚动勘探开辟二、填空题1、石油主要由 等五种化学元素组成,通常石油中烷烃含量 、溶解气量 、温度 ,则石油的粘度低。

2、形成断层圈闭的基本条件是断层应具有 ,并且该断层必须位于储集层的 方向。

3、油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下_______________、_______________________、________________________、_________________等地质特征;4、压力解落法是利用由__________________和________________两个参数所构成的压降图来确定气藏储量的想法。

所以,利用压力解落法确定的天然气储量又称为_____________________。

5、我国常规油气田勘探的程序分_______________________、________________________、________________________三大阶段。

6、油气有机成因论以为,生成油气的原始沉积有机质随埋深的增加、古地温的升高进一步转化成大分子的_____________________,当达到___________________时,大量生成液态烃。

7、储集层之所以可以储集和产出油气,其原因在于具备______________和_______________两个基本特性。

8、石油的非烃类化合物组成分为 、 、 等三类。

9、地层超覆油气藏的分布位置在不整合面 ,裂缝性油气藏的油气储集空间和渗滤通道主要为 。

10、根据沉积旋回——岩性厚度对照法举行油层对照时,先利用_______________、其次利用_____________后,利用_______________,最终连接对照线,完成对照剖面图。

非洲下刚果盆地钾盐矿床特征、沉积旋回与沉积模式非洲下刚果盆地位于非洲中部,是世界上最大的钾盐矿床之一。

钾盐矿床是由海水经过蒸发形成的,具有高纯度、高品质和广泛用途的特点。

本文将介绍非洲下刚果盆地钾盐矿床的特征、沉积旋回和沉积模式。

一、特征1. 矿床类型非洲下刚果盆地钾盐矿床是由海水经过蒸发过程形成的沉积盐岩矿床,是世界上最大的海相钾盐矿床之一。

2. 矿物组成矿床中主要的矿物有岩盐、镁离子和钾盐矿物。

其中,钾盐主要是卤石矿物,包括氯化钾、硝酸钾、硫酸钾等多种类型。

3. 构造特征该矿床常常出现在泥岩、砂岩、页岩、炭层和煤矸中,沉积厚度很大,它们主要代表了古代海洋沉积物的特征。

二、沉积旋回在地质历史上形成非洲下刚果盆地的过程中,经历了三个主要的沉积旋回,即下白垩统、上白垩统和古新世早期,形成了3个大型的钾盐矿床。

1. 下白垩统下白垩统是盆地发育初期的扇三角洲沉积期,钾盐主要出现在位于盆地中央的皮马平原沉积中。

2. 上白垩统上白垩统是盆地发育的成熟期,古海岸线以西的莫拉拉卡地区出现了大面积的钾盐沉积。

3. 古新世早期在古新世早期,盆地恢复了稳定的海洋环境,古海岸线以西的卡巴拉加沉积盆地中形成了钾盐矿床。

三、沉积模式非洲下刚果盆地的钾盐矿床是在一系列的沉积模式中形成的。

这些沉积模式主要包括:萎缩盐沉积、疏水盆地沉积和盒状滨海砂岩沉积。

这些模式与古海岸线移动、气候变化等因素密切相关。

1. 萎缩盐沉积模式该模式主要是指古海水流入盆地,浓度逐渐升高,沉积沿着海岸形成的小湾,使盐度逐渐升高,最终形成海水蒸发砂滩,然后形成钾盐矿床。

2. 疏水盆地沉积模式疏水盆地沉积模式是指随着海水深入盆地并与陆地接触,地表反应开始,导致盐度逐渐升高,盆地内水分散,形成一个类似于封闭的疏水盆地的洼地。

3. 盒状滨海砂岩沉积模式在这种沉积模式中,盒状滨海砂岩是沉积风化产物,以砂质沉积物为主,发育在美洲下刚果盆地的南部。

这种沉积模式是沿海钾盐矿床的重要矿化带。

《油田开发地质学》综合复习资料一、名词解释、标准层——岩性特殊、岩层稳定、厚度较薄、分布广泛的岩层。

、干酪根——油母质,沉积岩中不溶于非氧化型酸、碱和非极性有机溶剂的分散有机质。

、生储盖组合——生油层、储集层、盖层在时间、空间上的组合形式或配置关系。

、石油——是由各种碳氢化合物和少量杂质组成的存在于地下岩石孔隙中的液态可燃有机矿产,是成分十分复杂的天然有机化合物的混合物。

、地温级度——指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。

表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。

一般埋深越深处的温度值越高。

、油气田——是指受单一局部构造单位所控制的同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。

如果在这个局部构造范围内只有油藏,称为油田;只有气藏,称为气田。

、地温梯度——指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。

表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。

一般埋深越深处的温度值越高。

、可采储量——在目前工艺和经济条件下,能从储油层中采出的油量。

、断点组合——把属于同一条断层的各个断点联系起来,全面研究整条断层的特征,这项工作称为断点组合。

、储集层——凡是可以储集和渗滤流体的岩层,称为储集层。

、油气藏——油气在单一圈闭中的聚集,具有统一的压力系统和油水界面,是油气在地壳中聚集的基本单位。

圈闭中只聚集了油,就是油藏,只聚集了气,就是气藏;既有油又有气,则为油气藏。

、岩性标准层——在进行岩土工程勘察时,为便于项目组进行统一的描述,对勘察区域的岩性进行总体分层、编号以及对颜色、性状、物理力学性质等的描述,形成统一模板,即岩性标准层。

、沉积旋回——指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序地温梯度。

、含油气盆地——发生过油气生成作用,并富集为工业油气藏的沉积盆地。

沉积盆地是指在漫长的地质历史时期,地壳表面曾经不断沉降,接受沉积的洼陷区域。

、异常地层压力——地层压力是作用于地层孔隙空间流体上的压力。

正常地层压力可由地表至地下任意点地层水的静水压力来表示;但是由于种种因素影响,作用于地层孔隙流体的压力很少等于静水压力,通常我们把背离正常地层压力趋势线的底层压力称之为异常地层压力。

地层学三定律地层学三定律是指石油勘探中的地层连生律、地层挤压律、地层倾向律。

1.地层连生律原则要求:①同一含油地层内的不同构造部位在垂向上连续沉积;②同一地层或不同地层之间在水平上具有统一的沉积旋回,即各个沉积旋回内,地层厚度应保持稳定;③同一套地层或不同套地层的不同沉积旋回间,各地层在平面或剖面上要求有均衡的发育,从而达到“厚层、薄层”的均衡性。

2.地层挤压律原则要求:①地层之间的相对位置关系(方位或岩性)必须符合挤压律的要求; ②下部地层挤压上部地层的下沉,上部地层挤压下部地层的上升; ③若同一套地层(岩层或组)内的地层间在相互垂直方向上存在平行错断,即倾向上的分布反映了水平方向的发育,则可以认为这种地层之间的挤压律也是正确的;④当平面上的切割深度相同时,那么它们的倾向上的发育方向就是相同的。

3.地层倾向律原则要求:同一岩层,其顶面与底面的相对方位要符合一定的倾斜角度,即地层方位要倾向上倾,这样可以使研究区的不同层系相互贯通,而不至于被平行沉积所混淆。

地层连生律可用于储层描述和预测,地层挤压律用于判断储集层类型及建立有利储集层段;地层倾向律主要用于划分储集层的含油部位、圈闭评价及含油构造的判别。

按地层三定律的要求,在平面上如果能够形成一个完整的沉积旋回,则该旋回内的地层是互相连生的,这就叫做地层连生律。

例如河流沉积旋回,湖泊沉积旋回,三角洲沉积旋回等。

如果不具备这个条件,则地层之间不是连生的,只是单一的同生沉积,这就叫地层挤压律。

例如前三角洲沉积旋回,因其没有上覆地层,则无法形成地层连生律,但三角洲外围海滩沉积的地层则是互相连生的。

地层连生律在勘探过程中可以进行动态监测,进行纵向比较,可以划分出不同级别的构造,控制构造发育的主要因素;同时,根据地层连生律可以了解构造变化的大体趋势。

地层挤压律和地层倾向律在地质资料不足的情况下,可以进行解释评价。

同一套地层的不同层位和岩性,必须遵循倾向上发育的规律,否则,将会影响储集层的划分和预测。

贵州东部中新元古代沉积旋回的划分何明华(贵州地勘局103队,铜仁554300)〔摘 要〕应用层序地层学及事件地层学的概念和方法,从沉积旋回的研究入手,首次在该区出露的中、新元古代地层中划分出4个不同级别的旋回层(或层序),即(从老到新)梵净山群1个(相当于1个一级层序)、下江群1个(相当于1个一级层序)、震旦系2个(即铁丝坳组—大塘坡组和南沱组—灯影组,相当于2个二级层序)。

同时对上述所划层序的层序界面、初始海泛面、凝缩层(其中包含最大海泛面)及沉积体系域的特征作了归纳性描述。

另外还分析讨论了层序的形成时限、级别及其与海平面变化之间的关系。

最后还从层序地层学角度重新厘定和优化了甲路组 乌叶组界线。

〔关键词〕中、新元古代;沉积旋回;地层界线优化〔中图分类号〕P534.3 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-5943(2000)01-0034-061 层序界面的类型及识别标志 该区出露的中、上元古界内可鉴别出构造运动成因的层序界面1个,复合型层序界面2个,海平面下降成因的层序界面1个,初始海泛面3个,最大海泛面3个,兹分别介绍讨论如下。

1.1 构造运动成因的层序界面 系指武陵运动(1000Ma ±)形成的角度不整合面,它标志着该区已由靠近川黔古陆的洋壳演化为向南东方向增生的大陆地壳(板溪群)和过渡壳(下江群),并奠定了区域古构造、沉积古地理格局。

以梵净山群顶部不均衡剥蚀和下江群(板溪群)底部普遍出现底砾岩为标志分隔上、下两个沉积旋回,属基底构造控制型层序界面,也是一个类型Ⅰ层序界面(SB1)。

1.2 复合型层序界面 此类型层序界面系晚前寒武纪寒冷冰川气侯与地壳拉张变薄同步发生时形成,海平面变化反映了这两个因素的综合效应。

在该区晚元古代地层中共识别出该类层序界面2个,界面之上为低水位体系域(如铁丝坳组和南沱组,见图1),同样属两个类型Ⅰ层序界面(SB1)。

1.3 海平面下降成因的层序界面 由于全球海平面下降[9],在灯影组顶部(微晶白云岩顶面)或牛蹄塘组底部形成了一个凹凸不平的喀斯特风化型假整合面,属类型Ⅱ不整合界面(SB2,图1)。