中国对外反倾销现状分析概述

- 格式:doc

- 大小:2.04 KB

- 文档页数:1

中国企业面临反倾销现状及应对措施自中国改革开放以来,国家大力支持出口,企业积极参与出口,取得了骄人的成绩。

与此同时,中国出口企业频频遭受国外企业的反倾销立案调查,给国内企业和中国产品的出口造成极大的障碍和压力,反倾销以成为中国企业目前难以逾越同时又必须逾越的一道障碍。

那么目前中国企业面临着怎样一个现状呢?而我们又应如何应对这种状况,采取怎样的措施来加强防范,以及对已被指控具有反倾销行为的企业应采取怎样的措施呢。

本文从倾销与反倾销概念出发,来界定怎样的行为才是倾销行为,对怎样的行为才被视为正当的反倾销行为。

文章论述说明了中国企业出口遭受反倾销现状、防范应对措施,希望可以加强我国出口企业的国外市场的竞争力立足于世界之林,加快中国对外贸易的发展和中国经济的发展步伐。

反倾销案已经成为今后几年甚至几十年内中国出口企业面临严峻考验和挑战。

中国目前成为世界上遭受反倾销案最多的国家,自1979年欧共体对我国出口糖精和盐类的首次反倾销立案调查以来,中国企业就不断遭到国外企业甚至政府行为的反倾销案立案调查。

遭受反倾销案件数量急剧增加。

上个世纪90年代平均每年30. 5起,比80年代年平均增加24起。

对我国出口产品实施反倾销的国家和地区越来越多。

到目前,反倾销指控的国家涉及到欧洲、南美洲、北美洲、大洋洲、亚洲、非洲等六大洲的32个国家和地区。

三是遭受反倾销的产品范围不断扩大。

反倾销指控集中在五矿、化工、轻纺、土畜等产业,涉及到工农业产品4000多种。

中国企业遭受的立案调查和中国企业的出口总额是极其不成比例的,这是一个令人难以接受的事实提到反倾销当然也就离不开倾销这个话题。

下面我就讲一下什么是倾销:1994年的关贸总协定第6条规定,如果正常的贸易过程中,一项产品从一国出口到另一国,该产品的出口价格低于在其本国内消费的相同产品的可比价格,也即以低于其正常的价值进入另外一国商业渠道,该产品被认为是倾销。

倾销主要分为商品倾销和外汇倾销两大类:(1)商品倾销:A、持续性倾销:或称为国际价格歧视,是国内垄断者通过在国内市场(通过运输成本和贸易壁垒加强隔离)上的卖价高于国际市场(必须面对外国生产者的竞争),使总利润最大化的一种持续倾向。

一、中国出口商品遭受反倾销的现状分析商品倾销是指以低于国内市场的价格甚至低于生产成本的价格,在国外市场抛售商品,打击竞争者以占领市场,包括偶然性倾销、掠夺性倾销和长期倾销。

偶然性倾销一般是为了销售出口积压品等实行的倾销,一般不会招致反倾销诉讼;对于长期倾销除非有政府的补贴,否则不会存在。

而国际上的反倾销主要是针对掠夺性倾销。

中国目前出口商品遭受反倾销的现状主要有以下几个特点:(一)遭受反倾销诉讼的频率高。

自1979年中国出口糖精及盐类首次遭受欧共体反倾销以来,中国出口产品一直频繁遭受国外的反倾销调查,目前国外对中国反倾销立案已近500起,居世界各国之首。

近年来中国出口商品遭受反倾销的频率越来越高。

比如在今年的7月初的一周内,美国方面就对中国产品进行了5项裁定和多起调查。

7月3日,美国国际贸易委员会对原产于中国的可锻铸铁管件作出反倾销产业损害终裁;7月7日,美国商务部发布公告,对原产于中国的浓缩苹果汁作出反倾销期间中的新发货商行政复审初裁;7月7日,美国商务部发布公告,启动对原产于中国的鲜蒜反倾销新发货商行政复审程序;7月8日,美国国际贸易委员会发布公告,对北汽福田股份有限公司出口美国的农用拖拉机、草地拖拉机和乘式剪草机及其零部件下达有限进口禁止令;7月9日,美国商务部对原产于中国的糖精作出反倾销终裁。

(二)遭受反倾销的出口商品范围广。

不仅美欧等西方发达国家频繁对我国提起反倾销调查,一些发展中国家如墨西哥、智利、秘鲁、尼日利亚、委内瑞拉、印度、韩国等也对我国发起了反倾销诉讼,涉案产品包括五矿、化工、轻纺、机电、农产品等4500多种。

去年对中国28个省、市的253家轴承企业,涉案金额3亿美元的轴承企业提起反倾销诉讼,今年4月份美国商务部受理对中国出口彩电反倾销案件,6月份美国家纺产品有限公司向美国的国际贸易委员会提起对从中国进口立式金属顶熨衣板提起反倾销调查,8月份美国对中国出口的对虾提起反倾销诉讼,甚至中国出口到欧盟的打火机也被提起反倾销诉讼,所以中国在国外遭受反倾销诉讼的商品无所不包。

浅析我国化工行业对外反倾销近年,我国化工行业已成为国外化工产品倾销的重灾之地,涉案数量呈上升趋势。

本文分析了我国化工行业频繁遭遇倾销的原因和特点,并从反倾销立法、发挥行业协会作用、建立预警机制等方面提出一些建议。

标签:反倾销化工行业倾销一、我国化工行业遭受倾销和反倾销的现状近年来,我国企业频繁遭遇国外反倾销调查的同时,国外对华倾销产品也不断流入我国,化工行业已成为国外对华倾销的重灾之地。

国外化工产品的倾销对我国化工行业产生损害主要表现在:受国外倾销产品进口价格不断下降的冲击,国内同类产品的价格也下滑,倾销产品价格的下降对国内同类产品价格产生压制作用。

以初级形态二甲基环体硅氧烷为例,倾销产品进口价格从2001年以来,每年比前一年下降的比例分别为 5.42%、10.69%和8.59%。

2004年第一季度被调查产品的价格比2003年略有回升,但相对于调查期前三年仍然存在大幅下降,2001年,2002年,2003年,国内同类产品的加权平均价格比上一年分别下降7.57%、18.70%、9.91%。

国外企业通过对我国进行倾销,不断地蚕食国内市场份额。

倾销期间,我国同类化工企业的开工率普遍不足,设备利用率较低。

国内同类产品的税前利润很少,有时甚至为负数。

大多数处于亏损状态,有的甚至破产。

以初级形态二甲基环体硅氧烷为例,2001年,国内产业的税前利润比上年下降了49.44%;2002年,国内产业的税前利润再次大幅下降;2003年,国内产业的税前利润继续下降,亏损额比上年增加了120.38%,亏损状况更加恶化。

2004年第一季度,虽有所好转,但国内产业仍整体亏损严重。

面对国外的倾销行为,截止到2007年3月,我国对外提出反倾销诉讼共49起。

其中约三分之二的案件集中在化工行业,在该行业做出终裁的28起案件中,我国企业胜诉的有22起,其中2起判定无损害,3起是因为申请人要求撤消反倾销调查而终止调查,1起是因产业无实质性损害而停止调查。

中国出口商品遭遇反倾销的问题与对策分析近年来,中国出口商品遭遇反倾销的情况越来越严峻。

根据世界贸易组织的数据,自2010年以来,全球近4,000起反倾销案件中,涉及中国的就超过1,000起,成为全球最高。

这些案件多集中在钢铁、太阳能电池板、电子产品等行业,对企业和整个国家的经济发展带来了一定的影响。

本文将从反倾销的定义及原因、对中国的影响以及应对措施等方面进行分析。

反倾销是指一国出口商品到另一国,被后者认为价格过低或价格补贴过多,威胁到本国同类商品的正常销售,因而采取一定措施保护本国企业的措施。

反倾销通常采取的措施包括加征关税、征收反倾销税、执行最低限价等。

反倾销的原因有多种,其中最主要的原因是国内企业面临的竞争压力。

在某些行业,国际市场上的一些主要生产国家通过出口商品估值低廉的方式,占领市场份额,严重影响到国内相关行业的竞争力和生存空间。

此外,一些进口国为推行贸易保护主义也会采取反倾销政策,以减轻本国就业和产业的压力。

对中国的影响是显而易见的。

大量的反倾销调查导致中国企业面临巨大的反倾销税,这对企业的生产、出口和投资带来了严重影响。

例如,美国2018年对从中国进口的太阳能电池板开展反倾销行动,导致至少30家中国企业被制裁。

这些贸易壁垒对中国相关行业的出口额造成冲击,也对地方政府和相关企业的税收收入等方面造成负面影响。

为应对这样的情况,中国政府采取了多种措施。

首先,加强和完善了反倾销工作。

政府设立了反倾销调查组,实施反倾销调查,申诉机制等,并加强了监管力度。

其次,支持企业加强自身质量管理和技术创新能力。

政府出台了一系列鼓励企业自主创新、提高核心技术的政策。

此外,政府也在积极推进“一带一路”等一系列新的贸易通道,降低对单一市场的依赖,扩宽出口市场的广度和深度。

总之,反倾销是当前全球贸易发展的一个重要课题,对于中国企业而言,面对反倾销的主动防范、有理应对和有效促进,是一个需要逐步完善的任务。

中国政府和企业应加强沟通和统筹协调,推进多边贸易政策,积极寻找新的贸易伙伴和市场,以减少贸易壁垒对经济发展的影响。

我国外贸反倾销面临的现状及对策随着我国经济的高速发展,我国经济正逐步融入全球经济一体化,我国对外贸易快速发展。

但与此同时,与经济发展相伴的国际反倾销浪潮也给我国外贸出口前景增添了阴影。

特别是近几年来主要贸易伙伴美欧屡次发起对我国出口产品的反倾销调查,给我国经济发展带来了不容忽视的负面影响,积极组织我国企业应对国际社会的反倾销调查成为迫切需要解决的问题。

标签:反倾销;现状;对策一、我国反倾销面临的现状反倾销、反补贴和保障措施是WTO允许的三大贸易保护措施,其中反倾销是贸易摩擦最为普遍的现象。

仅以反倾销为例,国外对我国出口产品的第一起反倾销调查是在关贸总协定签署32年后的1979年,虽遭遇较晚,但升温很快,针对我国的反倾销立案调查逐年增加。

1.我国成为反倾销调查的热点国家随着我国经济的高速发展,我国产品走向世界,我国遭受发达国家的反倾销调查也逐渐增多,尤其成为美欧反倾销调查的重点对象。

截至2012年底,中国已经连续18年成为遭受全球反倾销调查最多的国家,近年来遭遇反倾销也逐年增长。

据官方数据,2002年-2012年我国共遭遇国外反倾销、反补贴调查案件842起,涉案金额高达736亿美。

我国承担反倾销调查的比例占全球35%,此数据逐年上升。

在TBTs下的各种措施,对我国产品出口大大阻碍。

2.反倾销立案向高附加值产品领域转移近年来,我国不断增加吸引外资,民营企业也如雨后春笋般蓬勃发展,在出口增加的同时,我国贸易顺差不断加剧,国外对我国反倾销产品的调查范围也不断扩大。

2014年國外对我国产品进行的101项反倾销案调查中,机电产品占了23项,其次是化工产品、纺织品和贱金属。

3.技术壁垒逐渐增多除了遭遇传统贸易壁垒,近年来,我国也不断遭遇来自发达国家的技术性贸易壁垒。

主要表现在农产品、水产品、电子电器、化工品等诸多行业,这一趋势将使我国相关产业制造成本增加、产业出现断层等现象逐渐严重。

4.发展中国家对我国产品的反倾销调查逐渐增加在我国遭遇的反倾销调查中除了美国和欧盟外,发展中国家对我国产品发起的反倾销调查也在逐渐增多,其中印度、巴西、乌克兰、巴基斯坦等发展中国家都对我国出口产品发起过反倾销调查。

浅析对华反倾销现象在当今的全球经济舞台上,对华反倾销现象已成为一个备受关注的焦点。

这一现象不仅对中国的经济发展产生了重大影响,也在一定程度上改变了全球贸易的格局。

所谓反倾销,是指进口国主管当局根据受到损害的国内工业的申诉,按照一定的法律程序对以低于正常价值的价格在进口国进行销售的、并对进口国生产相似产品的产业造成法定损害的外国产品,进行立案、调查和处理的过程和措施。

而对华反倾销,则是指其他国家针对中国出口的产品所采取的反倾销行动。

近年来,对华反倾销案件数量呈现出不断上升的趋势。

这背后有着多方面的原因。

一方面,国际贸易保护主义抬头是一个重要因素。

在全球经济增长放缓、贸易竞争加剧的背景下,一些国家为了保护本国产业,倾向于采取贸易保护措施,反倾销便成为了他们常用的手段之一。

另一方面,中国作为世界制造业大国,出口产品具有较强的价格竞争力。

部分国家的相关产业在面对中国产品的竞争时,感受到了压力,于是试图通过反倾销来限制中国产品的进入。

对华反倾销给中国带来了诸多负面影响。

首先,直接影响了中国相关企业的出口业务。

一旦被认定为倾销,相关产品将面临高额的反倾销税,这无疑增加了企业的成本,降低了产品在国际市场上的竞争力,导致出口量下降,甚至可能失去部分市场份额。

其次,对于整个产业来说,频繁的反倾销调查会打乱产业的发展节奏,影响产业的升级和转型。

企业可能会因为担心遭遇反倾销而减少研发投入和创新,长期来看,不利于产业的可持续发展。

再者,对华反倾销也在一定程度上影响了中国的就业形势。

出口企业的生产规模缩小,可能会导致裁员,给社会带来一定的就业压力。

为了应对这一现象,中国政府、企业和行业协会都采取了一系列措施。

政府层面,加强了与其他国家的贸易谈判和协商,积极争取公平的贸易待遇。

同时,完善了国内的反倾销法律法规,为企业提供法律支持和指导。

企业方面,不断提高自身的产品质量和技术水平,增强品牌意识,逐步摆脱低价竞争的模式。

此外,企业也更加注重市场多元化战略,降低对单一市场的依赖,以减少反倾销带来的风险。

中国成为反倾销最大受害国的原因及解决方案2008至2009年以来,随着国经济危机的爆发,尽管反对贸易保护主义的呼声高涨,然而面对经济危机的冲击,各国贸易保护主义纷纷抬头,各种贸易保护手段纷纷涌现,其中以反倾销这种最为常见的贸易保护手段为主。

反倾销(Anti—Dumping)指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。

一般是对倾销的外国商品除征收一般的进口税外,再增收附加税,使其不能廉价出售。

本文结合我国面对的反倾销现状,着重分析中国成为反倾销最大受害国的原因,并在原因分析的基础上提出一些解决方案。

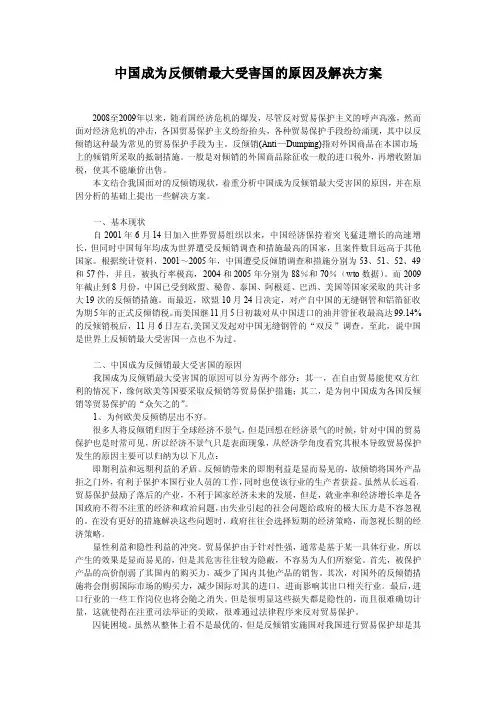

一、基本现状自2001年6月14日加入世界贸易组织以来,中国经济保持着突飞猛进增长的高速增长,但同时中国每年均成为世界遭受反倾销调查和措施最高的国家,且案件数目远高于其他国家。

根据统计资料,2001~2005年,中国遭受反倾销调查和措施分别为53、51、52、49和57件,并且,被执行率极高,2004和2005年分别为88%和70%(wto数据)。

而2009年截止到8月份,中国已受到欧盟、秘鲁、泰国、阿根廷、巴西、美国等国家采取的共计多大19次的反倾销措施。

而最近,欧盟10月24日决定,对产自中国的无缝钢管和铝箔征收为期5年的正式反倾销税。

而美国继11月5日初裁对从中国进口的油井管征收最高达99.14%的反倾销税后,11月6日左右,美国又发起对中国无缝钢管的“双反”调查。

至此,说中国是世界上反倾销最大受害国一点也不为过。

二、中国成为反倾销最大受害国的原因我国成为反倾销最大受害国的原因可以分为两个部分:其一,在自由贸易能使双方红利的情况下,缘何欧美等国要采取反倾销等贸易保护措施;其二,是为何中国成为各国反倾销等贸易保护的“众矢之的”。

1、为何欧美反倾销层出不穷。

很多人将反倾销归因于全球经济不景气,但是回想在经济景气的时候,针对中国的贸易保护也是时常可见,所以经济不景气只是表面现象,从经济学角度看究其根本导致贸易保护发生的原因主要可以归纳为以下几点:即期利益和远期利益的矛盾。

2024年浅谈当前我国对外反倾销的应诉策略一、反倾销背景分析随着全球化的加速和国际贸易的日益频繁,反倾销作为一种贸易保护手段,在国际经济舞台上扮演着越来越重要的角色。

我国作为世界上最大的出口国之一,经常面临来自不同国家和地区的反倾销指控。

这些指控不仅涉及传统制造业,还扩展到了高新技术和服务业等领域。

因此,深入分析反倾销背景,理解其产生原因和发展趋势,对于我国制定有效的应诉策略具有重要意义。

反倾销措施通常源于进口国对出口国特定产品的价格不满,认为这些产品以低于正常价值的价格进入其市场,对其国内产业造成了实质性损害。

这种价格歧视的指控背后往往涉及到复杂的经济、政治和贸易关系。

在当前全球经济不确定性增加、保护主义抬头的大背景下,反倾销措施有增无减,成为我国出口企业面临的重大挑战。

二、应诉策略概述面对反倾销指控,我国出口企业需要及时调整策略,积极应对。

应诉策略的制定应遵循合法性、有效性、灵活性和长远性原则。

具体来说,就是要在法律框架内行事,确保应对措施合法合规;同时,策略应具有针对性,能够有效地保护企业的合法权益;此外,还应根据具体情况灵活调整策略,以适应不断变化的国际贸易环境;最后,应诉策略应立足长远,不仅关注当前案件的处理,还要考虑对未来贸易关系的影响。

三、法律层面策略在法律层面,我国出口企业应充分利用国际法和国内法提供的保护措施。

首先,要深入了解反倾销法律法规和国际贸易规则,确保自身行为符合国际通行标准。

其次,要积极应对反倾销调查,配合调查机关的工作,及时提供必要证据和材料。

在必要时,可以寻求法律援助,维护企业合法权益。

此外,我国还应加强与其他国家和地区的法律交流与合作,共同打击滥用反倾销措施的行为。

四、经济层面策略经济层面策略主要包括调整出口结构、提高产品质量和竞争力等方面。

首先,我国出口企业应优化出口市场布局,减少对单一市场的依赖,降低风险。

同时,要加快转型升级步伐,提高产品技术含量和附加值,增强国际竞争力。

秦博文内容摘要:反倾销作为GATT和世界贸易组织认定和许可的贸易保护措施,是国际通行的保护国内产业的手段,也是用来对付不公平竞争的必要工具。

它具有形式合法、容易实施、能够有效保护国内产业且不容易招致报复的特点。

近年来,我国产品在国际市场上屡造反倾销投诉,认清国外对我国产品反倾销指控的原因,并采取相应对策,已成为我国企业进一步拓宽国际市场的当务之急,也成为理论界的关注的一个焦点。

本文将通过分析国外对华反倾销的现状和特点,明确其原因,然后提出相应解决办法。

主题词:反倾销,国际贸易,保护,对策正文:总论:倾销与反倾销,是国际贸易中的基本现象之一,反倾销作为贸易壁垒的一种手段,已经存在了一百多年。

但是,尽管反倾销已经有了一百多年的历史,在20世纪90年代以前,却始终未能成为贸易壁垒的主导形式,并且经济理论界、贸易实业界、法学界对其还有着不同的,甚至是截然相反的认识和看法。

中国在入世以前在国际市场上经常受到各国的反倾销投诉,非常不正常,很多人把中国入世作为中国摆脱各国反倾销的机会,可以这么认为,但是不是马上可以摆脱,还有待努力。

我们在国际上受到反倾销投诉,经常是败诉,胜诉的机会不多,其中的原则是多方面的,第一方面,主要方面是我们中国有关厂商对外国的反倾销投诉不够重视,未能积极应诉,造成任凭宰割。

第二,有关国家对我们的产品采取了不公平的作法,主要是以不公平的方法计算我们的成本,那么什么叫倾销呢?倾销是以低于公平价值的价格,进入到其它国家的市场,造成该市场的相同产品的实质性损害,或者对该国的相同产品造成实质性损害的威胁,或者对该国的相同产品的产业的建立造成阻碍,这就是WTO认为的倾销。

这种行为应该受到普遍的谴责。

WTO规定如果一国的相同产品受到倾销产品的损害威胁或者建立该产业的实质性阻碍,该国就有权对倾销的产品征收反倾销税。

当然,征收反倾销税要经过一个正当的程序才能进行。

这就是反倾销程序。

按照WTO的规定,一个国家要对倾销产品征收反倾销税,大致应该经过下列程序,一、投诉,也就是说要有人投诉,一般不主动提出,投诉人应该是受倾销产品损害的相同产品的制造商或者相同产品制造商的行业协会或者相同产品制造商的工会组织;二、要有有关部门的接受投诉,也就是立案,是该部门审核了投诉人的资格后认为可以立案的,就立案调查,首先调查的是这些产品的价格是否低于正常价值的价格,如果经过审查是肯定的,就可以做出初步的裁决,如果是否定的,案子到此结束,可以不接受;三、如果是肯定的,那么有另外一个机构,比如在美国有国际贸易委员会对本国相同产品的损害进行调查,同市场的情况、价格的情况、制造商的开工情况加以综合调查,是否受到实质性损害,如果是肯定的,也可以做出一个初步裁决,这样前一个主管部门的关于低于正常价值的价格的裁决和该部门本国相同产品的损害的裁决结合起来,就可以对倾销产品征收临时反倾销税,然后该两个组织再分别进行审查,做出最终裁决;四、如果最终裁决是肯定的,那么对倾销产品就可以征收反倾销税,反倾销税的多少取决于所谓的倾销的幅度。

近五年中国遭受的反倾销及中国的应对措施概述反倾销是指一国采取措施限制进口国出口商品的贸易行为,旨在保护本国产业免受不公平贸易行为的侵害。

近年来,中国面临着越来越多的反倾销调查和案件。

本文将探讨近五年中国遭受的反倾销及中国的应对措施。

近五年中国遭受的反倾销案件情况近五年来,中国面临了一系列反倾销调查和案件。

这些调查和案件主要涉及钢铁、太阳能产业、化工品和纺织品等领域。

以下是一些典型的案例:钢铁行业中国钢铁行业一直是世界上最大的生产者和出口国之一。

然而,由于全球钢铁产能过剩和不公平贸易行为的影响,中国的钢铁行业在近年来受到了严重的冲击。

美国、欧盟和其他一些国家对中国钢铁产品进行了大规模的反倾销调查,限制了中国钢铁产品的出口。

太阳能产业太阳能产业是中国的重要产业之一,也是面临严重反倾销调查的领域之一。

美国和欧盟对中国太阳能电池板和太阳能组件加征高额关税,限制了中国太阳能产品的出口。

这对中国太阳能产业带来了巨大的挑战。

化工品中国的化工品行业也面临了一些反倾销案件。

近年来,美国、欧盟和其他一些国家对中国的某些化工产品发起了反倾销调查,限制了这些产品的出口。

纺织品中国是世界上最大的纺织品出口国之一,但近年来也面临着反倾销调查。

美国和欧盟对中国的纺织品产品发起了反倾销调查,限制了这些产品的出口。

中国的应对措施面对越来越多的反倾销调查和案件,中国政府采取了一系列应对措施,以保护本国产业,并维护贸易利益。

1. 增强国内产业竞争力中国政府鼓励本国产业提高竞争力,提升产品质量和技术水平。

通过促进技术创新、提高生产效率和降低成本,中国企业能够更好地应对反倾销挑战。

2. 调整贸易结构中国政府推动结构调整,减少对出口的依赖,加大对内需市场的开拓力度。

通过扩大国内市场需求,中国可以减少对出口市场的依赖,降低遭受反倾销调查的风险。

3. 加强国际合作中国积极参与国际贸易规则的制定和改革,加强与其他国家的合作。

中国与其他国家签订自贸协定,推动多边贸易体系的发展,以保护自身利益和维护国际贸易秩序。

反倾销下市场经济地位的现状随着中国市场经济的发展,反倾销措施在国际贸易中的地位不断提升。

虽然反倾销措施被视为保护国内企业的一种手段,但是在世界贸易组织(WTO)框架下,被誉为国际贸易秩序的维护者,反倾销措施是一个很复杂的法律制度。

一方面,反倾销措施对于一定程度上保护国内企业具有积极作用。

因为倾销会导致市场的扭曲,使得进口商品质量低价廉,侵蚀了本国企业的利润空间,甚至造成本国企业倒闭等极端情况,因此增加关税、实行限制性措施等形式的反倾销措施,有力地保护了国内企业,维护了市场秩序。

另一方面,反倾销措施存在滥用的问题,扰乱了自由贸易的秩序。

自2018年起,美国对中国钢铁、铝合金等产品实施了一系列大规模的反倾销措施,导致中美经贸关系持续恶化。

而且由于反倾销措施涉及到的行业范围很广,还可能对全球贸易体系造成不利影响,加剧了对全球化的质疑。

同时,在谈到反倾销措施的议题上,还存在着市场经济地位的争议。

目前,中国已经成为世界上最大的出口国之一,但是在WTO框架下,中国仍然被认为是一个“非市场经济国家”,这意味着中国的价格应该受到二次调整,而不是按照实际价格进行反倾销调查。

由此可见,即使是中国这样的大国,反倾销措施下的市场经济地位仍然受到限制。

在这个充满挑战的时代背景下,反倾销措施成为了各国之间竞争不可或缺的工具之一。

因此,重要的是在保护自己的利益的同时,也要确保在WTO框架下,所有成员国都能够公平地参与贸易。

最后,反倾销措施在现代国际贸易中的地位和作用,与世界经济发展的多元化不断变化。

而中国市场经济地位的争议,也表明了在不同区域和国家之间,商业关系和贸易环境并不一样。

因此,在未来的贸易环境中,如何平衡各种利益,维护国际贸易的公平,就是各国政府和企业应该思考的重要议题。

我国反倾销现状及应对措施反倾销是指一国为维护国内产业利益,采取法律措施打击和防范来自他国的倾销行为。

倾销是指将产品以低于生产成本的价格出口到其他国家,对其他国家的市场造成损害,而且也可能对本国的产业造成威胁。

近年来,我国面临着严峻的国际贸易形势,包括倾销等非市场经济行为对中国产业造成了严重冲击。

为了应对这一现状,我国采取了一系列措施来进行反倾销。

首先,我国建立了反倾销制度,成立了专门的机构,如商务部和国家质检总局等。

这些机构负责调查和处理倾销案件。

当发现有不正当的倾销行为时,我国可以采取贸易救济措施,如征收反倾销税等。

这些措施旨在恢复市场秩序,维护本国产业的利益。

其次,我国加强了对反倾销机构的培训和建设。

培训机构提供专门的课程,培养专业人才。

这些专业人才具备监测和调查倾销行为的能力,可以根据相关法律和政策采取措施。

此外,我国还加强了与其他国家的合作,通过信息交流和相互合作,加强对倾销行为的监测和应对。

另外,我国还加强了产业自律和创新能力的建设。

一方面,我国鼓励产业协会和企业协会等组织自主监管和自律。

这些组织可以制定行业标准,加强对成员企业的监管与监督,维护本国产业的利益。

另一方面,我国提倡加强科技创新和转型升级。

通过加大对新技术和新产品的研发和推广,提高本国产业的竞争力和抗风险能力。

此外,我国还加强了对国际贸易规则的参与和倡导。

积极参与国际贸易组织(如世界贸易组织)的谈判和制定规则,并倡导建立公平的国际贸易体系。

通过加强国际合作,我国可以更好地维护自己的产业利益。

总之,我国面临着严峻的反倾销形势,但通过建立反倾销制度、加强机构建设、培养专业人才、加强产业自律和创新能力以及积极参与国际合作和倡导公平贸易等措施,我国能够有效地应对倾销行为,维护本国产业的利益。

在面临未来的挑战时,我国应该进一步完善反倾销机制,提高监测和调查的能力,加强与其他国家的合作,为我国的产业发展提供更好的保障。

中国遭遇反倾销的原因_应对反倾销的措施有哪些国外对中国产品的反倾销已经严重威胁到我国的外贸出口,成为中国出口的障碍。

下面就由店铺告诉大家中国遭遇反倾销的原因吧!我国遭遇反倾销的现状近年来,由于中国产品有巨大劳动力和原材料的比较优势,在竞争中往往处于有利地位,中国产品遭受众多国家反倾销调查,情况令人担忧。

据商务部统计,近年来针对中国的反倾销案件占世界反倾销案件的比例已由20世纪90年代的5%猛增至目前的20%以上,远远超出中国在世界贸易中所占的份额。

尤其在我国2001年加入WTO以后,以美国、欧盟为首的对华反倾销活动甚嚣尘上,全球针对中国产品的反倾销案约450起,涉及金额高达数百亿美元。

在裁定倾销立案中,中国占总案件的近20%,位于全球之首,成为反倾销最大的受害国。

中国遭遇反倾销的原因(一)自身存在的问题1、我国的外贸出口结构不合理从出口产品的结构来看,我国出口产品偏重于劳动密集型的产业。

如纺织工业、轻工产业和农副业,此类产品的附加值相对偏低,人工费用占很大比重,出口产品的最大特点是批量大、价格低。

廉价的劳动力正是此行业的比较优势之所在,这也是我国的国情。

劳动密集型产品威胁了进口国更多的就业职位,因此这些行业成为“反倾销”调查的“重灾区”便不足为奇。

2、出口企业秩序不规范、恶性竞争,政府宏观调控偏向我国企业长期以来,出口受国家宏观调控,一度出现亏本出口以求换汇的目的。

主要表现在出口产品时,采取价格策略,即以低价作为进入市场的方法,将开拓国际市场的希望寄托在低劳动力成本所形成的价格优势上。

在具体产品出口时,部份企业又会恶性竞争,不断压低价格报价,甚至不惜成本地同国内企业或其他国家企业竞争,这种做法不仅造成国外对我国产品质量的质疑,而且使中国产品遭受反倾销的指控。

3、我国企业对反倾销诉讼的消极应对在对我国的反倾销案中,经常出现无人应诉的局面,结果使对方不战而胜。

反倾销案件的国外律师费用较高,涉案企业的经营金额相对较小,很多经济领域又没有商会或行业协会,无法形成整体的应诉实力,加之对国际商贸和WTO规则不熟悉,所以一些企业宁愿放弃涉案产品的出口也不愿应诉。

中国对外反倾销现状分析概述

一、中国对外反倾销立法概况

(一)立法进程

从广义上讲,我国的反倾销立法肇始于1994年的《中华人民共和国对外贸易法》,该法开创了对倾销到我国的进口产品实施反倾销的立法先河。

但是该法是我国调整对外贸易法律关系的基本法,其中只有第30条和32条就倾销和反倾销做出了规定,不具有可操作性。

真正与国际惯例接轨的则是1997年3月25日国务院颁布的《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》(下称《条例》)。

我国《条例》的制定主要参照了1994年GATT《反倾销协定》,但由于时间仓促、缺乏实践经验等条件的限制,与欧、美、日等发达国家相比,我国的《条例》存在着比较大的缺陷和漏洞,在立法层次、反倾销的实体和程序方面均有明显的缺憾。

为了适应加入世贸组织的需要,充分反映“公开”或“透明度”原则,2001年11月26日国务院通过了《中华人民共和国反倾销条例》(简称新《条例》),于2002年1月1日起施行1,同时,《中国人民共和国反倾销和反补贴条例》废止。

这标志着我国自1997年建立的反倾销法律框架得到进一步完善。

此后,国家经贸委、外经贸部、最高人民法院等机关陆续出台了具体实施办法,使有关规则更加细化和具有可操作性。

(二)立法动机

我国《条例》开宗明义指出:“为了维护对外贸易秩序和公平竞争,保护国内相关产业,根据《中华人民共和国对外贸易法》的有关规定,制定本条例。

”就政治目的分析,保护国内产业是反倾销立法的实质所在。

尽管新《条例》将“保护国内产业”作为其立法宗旨之一已经删除,但究其实质而言,保护国内产业的最终目的依然存在。

之所以在总则中删除“保护国内相关产业”是由于《1994GATT》、《反倾销守则》、《反倾销协议》等均未明确将保护国内产业作为其立法宗旨予以规定。

改革开放以来,不仅仅是国外对华反倾销与我国的对外开放步伐相伴相生,外国厂商为了夺取中国市场份额,利用倾销手段对我国出口的实例比比皆是。

这些倾销给中国相关产业带来极大的损害。

而中国在遭受外国反倾销的同时,因为

1 同时施行的还有《中华人民共和国反补贴条例》、《中华人民共和国保障措施条例》。

国内没有反倾销法规,对国外的倾销却完全没有防御能力。

《条例》的颁布使中国企业能够对外国的倾销主动起诉,同时它作为一种战略性的威慑手段,为我国政府抑制对中国商品歧视性的反倾销有重大意义,通过该种对抗性反倾销措施的采用,限制外国对中国商品频繁进行反倾销调查,以维护中国对外贸易的顺利进行。

所以,反倾销立法可以从两个方面保护国内相关产业。