泰勒《课程与教学的基本原理》

- 格式:pptx

- 大小:405.92 KB

- 文档页数:29

《课程与教学的基本原理》读后感《课程与教学的基本原理》读后感当品读完一部作品后,想必你有不少可以分享的东西,记录下来很重要哦,一起来写一篇读后感吧。

那要怎么写好读后感呢?以下是小编为大家整理的《课程与教学的基本原理》读后感,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

《课程与教学的基本原理》读后感1近期有幸拜读了《课程与教学的基本原理》,在导言中,泰勒即指出,本书旨在阐明一种“视导、分析、以及诠释一个教育机构所提供的课程及教学方案”的基本原理。

上述问题,会因教育阶段及学校性质的不同而有差异,因此本书并不尝试回答这些问题,而是对可回答这些问题的一些程序加以说明,进而探讨课程与教学的问题。

学校应该追求哪些教育目标,决定了社会的发展层次,因此教育目标是作为一个教育者要思考的第一个问题。

只有确定了教育目标,我们才能实施教学,教书育人,服务社会。

读了这本书以后,我对教育目标有了更深入的了解。

教育目标是根据以选择教材、列举内容、发展教学流程以及准备测验与考试的标准。

学校在计划任何课程方案时,对于每一种来源皆应予以适当的考虑。

(一)以研究学习者作为教育目标的来源教育目标代表教育机构想在学习者身上引起的种种行为变化,包括思考与情感。

而学生的“需要”和“兴趣”正是教育目标的主要来源之一。

教师可运用“观察法”、“晤谈法”、“问卷调查法”、“测验法”及“成长档案袋”等方法来研究学习者的需要与兴趣。

(二)以研究当代社会生活作为目标的来源从研究“当代社会生活”寻找教育目标更具意义。

分析当代社会生活的方法有很多种,其中之一便是将生活分成:(1)健康生活。

(2)家庭生活。

(3)休闲生活。

(4)职业生活。

(5)宗教生活。

(6)消费(经济)生活。

(7)公民生活,以此作为确认教育目标的凭据。

(三)学科专家对教育目标的建议这是一般学校和大学最常用的目标来源,学校和大学的教科书通常由学科专家撰写,而其内容大致反映学科专家的观点。

很多人批评学科专家所订定的教育目标太专门,不适合于大多数的学生。

泰勒的《课程与教学的基本原理》拉尔夫·泰勒于1949 年出版了《课程与教学的基本原理》。

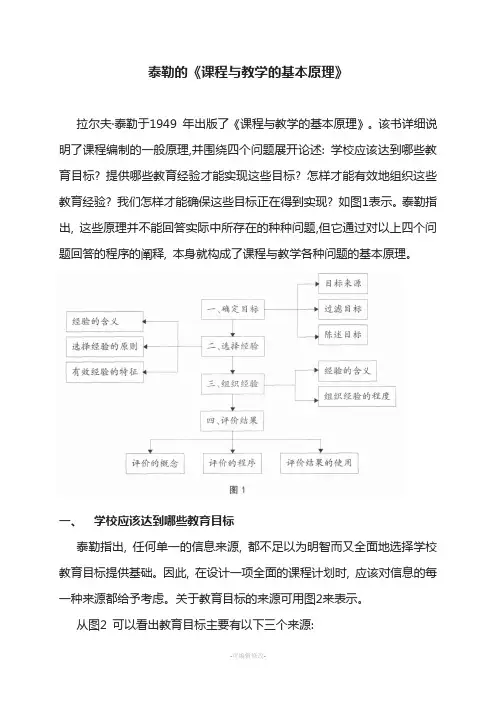

该书详细说明了课程编制的一般原理,并围绕四个问题展开论述: 学校应该达到哪些教育目标? 提供哪些教育经验才能实现这些目标? 怎样才能有效地组织这些教育经验? 我们怎样才能确保这些目标正在得到实现? 如图1表示。

泰勒指出, 这些原理并不能回答实际中所存在的种种问题,但它通过对以上四个问题回答的程序的阐释, 本身就构成了课程与教学各种问题的基本原理。

一、学校应该达到哪些教育目标泰勒指出, 任何单一的信息来源, 都不足以为明智而又全面地选择学校教育目标提供基础。

因此, 在设计一项全面的课程计划时, 应该对信息的每一种来源都给予考虑。

关于教育目标的来源可用图2来表示。

从图2 可以看出教育目标主要有以下三个来源:来源一:对学习者本身的研究泰勒指出, 教育是一种改变人的行为方式的过程。

这个行为是从广义上说的,既包括外显的行为,也包括思维和情感。

因此,当人们以这种方式来看待教育时,教育目标显然代表着教育机构寻求使学习者发生的各种行为变化。

故对学习者本身的研究,就是要找出确定教育机构想要产生所需要的学生行为方式的变化。

对于如何才能从对学习者的研究中提示出教育目标的问题,泰勒指出,只有把有关学习者的信息与某些理想的标准以及对公认常模的某些看法进行比较,从而确认学习者目前的状况与公认的常模之间的差别时,对学习者的研究才可能提示出教育目标。

这种差别就是通常所讲的“需要”。

来源二:对校外当代生活的研究工业革命促进了科学技术的迅猛发展, 学校要在课程中包容所有有用的知识、技能已不再可能,因此根据对社会生活的意义来选择知识、技能就摆到议事日程上来了。

泰勒认为,由于社会生活千变万化,因而学校就有必要把精力放在当代社会生活中最重要的方面。

在对校外生活进行研究时,就像在对学习者进行研究时一样,必须把生活分成各个不同的方面,以便对各个领域进行调查。

泰勒《课程与教学的基本原理》1949年泰勒是当代美国教育家、课程理论家。

出生于美国芝加哥。

1921年从多内学院毕业后,曾在南达科他州的一所中学任教。

此后,先后在内布拉斯加大学和芝加哥大学获得硕士、博士学位。

1922 ~ 1953年,泰勒曾相继在内布拉斯加大学、北卡罗来纳大学、俄亥俄州立大学、芝加哥大学任教。

在历时8年的“三十校实验”(1934 ~ 1942)中,他领导了评价委员会的工作。

1953年,他在斯坦福大学创建“行为科学高级研究中心”并任主任,直到1967年退休。

泰勒曾担任过全国合作教育委员会主任、全国科学理事会副理事长、教育进步评估研究委员会主任、全国教育科学院第一任院长、联邦教育总署研究咨询理事会理事长等职务。

他还撰写了很多著作,其中最有影响的是1949年出版的《课程与教学的基本原理》。

他本人也被誉为“现代课程理论之父”。

《课程与教学的基本原理)一书最初是泰勒在芝加哥大学任教的一份讲授纲要。

旨在阐述观察、分析和解释教育机构提供的课程与教学计划的基本原理,为课程的编制提供指导。

该书自出版以后,已重印30多次,并被译成多国文字,被视为“现代课程研究的范式”以及20世纪以来对学校课程领域影响最大的著作之一。

一、确定学校的教育目标泰勒指岀,如果要系统地、理智地研究某一个教育计划,首先必须确定所要达到的各种教育目标。

这些教育目标是有意识地想要达到的目的,也就是学校教职员期望实现的结果。

因此,对于一所学校来说,确定学校的教育目标是十分重要的,教育目标应该是经过深思熟虑后所作出的各种价值判断。

在设计任何一个全面的课程计划时,应该对每一种教育目标的来源予以考虑。

一是对学习者本身的研究。

其目的是要找出确定教育机构想要产生所需要的学生行为的变化。

这种研究大多包括2个部分:了解学生的现状;以及把学生的现状与公认的常模作比较,以确认差距或需要。

在这种研究中,教师可使用观察、与学生的交谈、与家长的交谈、问卷、测验、査看学校的记录等方法。

泰勒《课程与教学的基本原理》读书汇报112014308000568秦思梦一、本书结构•泰勒的《课程与教学的基本原理》——兼述美国课程理论的兴起与发展•课程与教学的基本原理(共五章)•附录(课程编制的新尺度;课程编制中的两个新重点;课程编制的具体方法;20世纪五项最有意义的课程事件;计划评价的基本原理)二、主要内容•1、学校应该达到哪些教育目标•2、如何选择有可能有助于达到这些目标的学习经验•3、如何为有效的教学组织学习经验•4、如何评价学习经验的有效性•5、学校或学院的教师如何从事课程编制的工作•行为•在泰勒原理中, “行为”一直是被强调的核心概念。

这里的“行为”是广义的,它“包括人的思维、情感以及外显的行动。

”泰勒一方面非常强调行为目标, 另一方面他也重视学生的情感和能力的培养, 把“思维和情感”作为行为的表现形式。

这是由于“思维和情感”具有复杂性和抽象性, 需要借助行为外显出来, 以便更好地把握和理解•目标•在泰勒原理中, “目标”是“人们有意识追求的对象,即学校教职人员想实现的宗旨”, “目标”归根到底是一个“选择”的问题。

学校的目标就是“提供有助于人们明智处理这些当代问题的知识、技能及态度等等”。

泰勒提出, 目标要尽量具体化、清晰化, 具有可操作性, 最好包括行为和内容两个部分。

这样不但限定了学生学习的内容, 而且还规定了学生对这些内容产生的结果。

在泰勒的模式中, 行为目标是学校在选择、创造和组织学习经验时, 根据学生的外显行为、思维、感情、心理等特点来设置的使学生行为发生改变的教育目标。

该教育目标的评估, 是根据学生外显行为的改变来确定。

所以泰勒的整个课程过程就是学生的行为发生变化以及以此作为教育目标评估的标准。

确定目标三个来源(目标来源)两道筛子(过滤目标)•最有效的四种目标陈述(陈述目标)①把教育目标作为教师要做的事情来陈述②列举一门或几门学程所要涉及的课题、概念、概括或其他内容要素③采用概括化的行为方式来陈述④最为有效的陈述目标的形式是既指出要使学生养成的那种行为, 又说明这种行为能在其中运用的生活领域或内容选择经验从实质上说, 学习是通过学习者所具有的经验而发生的, 因此, 教育的手段是学习者已有的教育经验才能达到教育目标。

(一)课程教学的基础原理:泰勒原理美国课程学者拉尔夫•泰勒在1949年出版的著作《课程与教学的基本原理》一书中指出,开发任何课程与教学计划都必须回答四个基本问题:1.学校应该试图达到什么教育目标?2.提供什么教育经验最有可能达到这些目标?3.怎样有效组织这些教育经验?4. 我们如何确定这些目标正在得以实现?这四个基本问题可进一步归纳为确定教育目标、选择教育经验、组织教育经验、评价教育计划,由此构成了“泰勒原理”的基本内容。

这四个基本问题被称为课程开发的“永恒的分析范畴”。

泰勒原理被称为课程领域中“主导的课程范式”。

评价:(局限)泰勒原理是课程开发的一个非常理性的框架,它不可避免地带有那个时代科学至上的印记。

从本质上看,泰勒原理的深层价值取向是“技术兴趣(技术理性)”。

它力图有效控制课程开发过程,使课程开发过程成为一种理性化、科学化的过程,为课程开发提供一种普适性的程序,其对“技术兴趣”的追求是显见的。

“泰勒原理”的“技术兴趣”的本性倾向于把课程开发过程变成一种普适性的、划一的模式,这样,课程开发过程中的创造性不见了;每一具体学校实践的特殊性也容易被忽视;教师在课程开发过程中的主体性、创造性也不能得到应有的尊重;学习者是被控制的对象,他们在课程开发中、在教育过程中被置于客体地位,其主体性不可避免地受到压抑。

(贡献)泰勒原理一直被作为课程探讨入门的基本框架,奠定了课程开发与研究的基本思路和范围。

它综合了当时有影响的教育学流派和思想的各种主张,囊括可课程开发的诸种重要因素,形成一个系统的模式。

且该模式简洁明了、易于理解把握。

除了它的历史意义外,泰勒原理为我们提供了一个课程分析的可行思路,在世界各国课程领域发生了巨大的影响。

(二)课程的目标取向:普遍性目标普遍性目标是基于经验、哲学观或伦理观、意识形态或社会政治需要而引出的一般教育宗旨或原则,这些宗旨或原则直接运用课程教学领域,成为课程教学领域一般性、规范性的指导方针。

泰勒的《课程与教学的基本原理》读书笔记《泰勒的《课程与教学的基本原理》读书笔记》一、引言在现代教育理论和实践中,泰勒的《课程与教学的基本原理》是一部不可忽视的重要著作。

本书深入探讨了课程设计和教学实践的基本原理,为教育工作者和学生提供了有益的理论指导和实践建议。

本文旨在全面评估这本书的内容,并据此撰写一篇有价值的文章,以便读者能更深入地理解泰勒的教育思想。

二、课程与教学基本理论的概括泰勒在《课程与教学的基本原理》中强调了教师在课程设计和教学实践中的重要作用。

他提出了“按学生的需要教学”的理念,强调课程应该围绕学生的兴趣和需求展开,以提高学习的积极性和效果。

泰勒还强调了教学内容的结构化和系统性,提出了“学习活动、教学方法和评价的有机结合”理论,为教学实践提供了系统化的指导。

三、从简到繁的探讨泰勒的《课程与教学的基本原理》中包含了丰富而复杂的教育理论。

他强调了课程设计应该以学生的需求为出发点,这与以往的教学理念有所不同。

他提出了“教学活动、教学方法和评价的有机结合”理论,为教师提供了具体的教学指导。

泰勒还探讨了教师在课程设计和教学实践中的作用,强调了教师应该成为学生学习的引导者和激励者。

四、总结与回顾泰勒的《课程与教学的基本原理》是一部极具价值的教育著作,对于提高教学质量和教育效果具有重要意义。

本书从学生的需求出发,探讨了课程设计和教学实践的基本原理,为教师和教育工作者提供了理论指导和实践建议。

值得注意的是,本书中的理论并非纸上谈兵,而是结合了实践经验和研究成果,具有很强的可操作性和可行性。

我认为泰勒的教育思想对于现代教育理论和实践具有重要的启示意义。

五、个人观点与理解在阅读泰勒的《课程与教学的基本原理》过程中,我深受其教育思想的启发。

他对于教育的重要性和教学的复杂性有着深刻的理解,提出了很多切实可行的教育建议。

在我看来,学生应该是教学的中心,教师应该根据学生的兴趣和需求进行课程设计和教学实践,以提高学习的积极性和效果。

《课程与教学的基本原理》近期读了《课程与教学的基本原理》,在导言中泰勒即指出本书旨在阐明一种“视导、分析、以及诠释一个教育机构所提供的课程及教学方案”的基本原理。

上述问题,会因教育阶段及学校性质的不同而有差异,因此本书是对可回答这些问题的一些程序加以说明,进而探讨课程与教学的问题。

学校应该追求哪些教育目标,决定了社会的发展层次,因此教育目标是作为一个教育者要思考的第一个问题。

只有确定了教育目标,我们才能实施教学,教书育人,服务社会。

读了这本书以后,我对教育目标有了更深入的了解。

教育目标是根据以选择教材、列举内容、发展教学流程以及准备测验与考试的标准。

学校在计划任何课程方案时,对于每一种来源皆应予以适当的考虑。

一、以研究学习者作为教育目标的来源教育目标代表教育机构想要在学习者身上引发的种种犯罪行为变化,包含思索与情感。

而学生的“须要”和“兴趣”正是教育目标的主要来源之一。

教师可以运用“观察法”、“邵力子法”、“问卷调查法”、“测验法”及“蜕变档案袋”等方法去研究学习者的须要与兴趣。

二、以研究当代社会生活作为目标的来源从研究“当代社会生活”找寻教育目标极具意义。

分析当代社会生活的方法存有很多种,其中之一就是将生活分为:(1)健康生活(2)家庭生活(3)休闲生活(4)职业生活(5)宗教生活(6)消费(经济)生活?(7)公民生活,以此作为确认教育目标的凭据。

3、学科专家对教育目标的建议这是一般学校和大学最常用的目标来源,学校和大学的教科书通常由学科专家撰写,而其内容大致反映学科专家的观点。

很多人批评学科专家所订定的教育目标太专门,不适合于大多数的学生。

如何帮助那些不想成为学科专家的年轻学生,“进步主义教育学会”的中等学校课程委员会,则是列出学科领域的主要概念,并指出可作为一般教育目标的途径。

目标的赢得正像发生改变人类的犯罪行为模式通常,就是须要时间的,无法一蹴而就。

因此,我们所挑选的目标的数量,必须就是以我们具有的时间内,能实际达成一致的为限度,并且必须能够保证我们选好的,的确就是关键的目标。

一、背景1.理论背景:美国课程大改革:以教育目标具体化、标准化为特征的课程科学化运动。

泰罗:“效率”,“彻底的实际效用”——工厂企业的科学化管理运动。

博比特:《怎样编制课程》把课程编制过程归纳成几个步骤:1.对人类经验的分析。

即把广泛的人类经验划分成一些主要的领域。

通过对整个人类经验领域的审视,了解学校教育经验与其它经验的联系。

2.工作分析。

即把人类经验的主要领域再进一步分析成一些更为具体的活动,以便一一列举需要从事哪些活动。

3.推导出目标。

目标是对进行各种具体活动所需要的能力的陈述,同事也旨在帮助课程编制者确定要达到哪些具体的教育结果(博比特再《怎样编制课程》中,曾例举了人类经验的10个领域中的800多个目标)。

4.选择目标。

即要从上述步骤得出的众多目标中选择与学校教育相关的,且能达到的目标,以此作为教育计划的基础和行动纲领。

5.制定详细计划。

即要设计为达到教育目标而提供的各种活动、经验和机会。

查特斯:把课程编制过程归纳为以下7个步骤:1.通过研究社会背景中的人类生活,确定教育的主要目标。

2.把这些目标分析成各种理想和活动,然后再继续把它们分析成教学工作单元的层次。

3.按其重要性的程度加以排列。

4.把对儿童有很大价值,但对成人价值不大的理想和活动,提到较高的位置。

5.删除在校外能学得更好的内容,然后确定在学校教育期间能够完成的最重要的内容。

6.收集处理这些理想和活动的最佳做法。

7.根据儿童心理特征安排内容,以便用一种适当的教学顺序获得它们。

20年代初期当时的哈佛大学名誉校长埃利奥特:“真正的教育目的是使个体的能力得到最大限度的发展,不仅是在童年期、青春期,而且在整个人生中都得到发展。

在劳动、学习和家庭生活方式中固定的标准,是人的身、心和精神充分发展的敌人。

”20年代中期美国几乎所有学校都在尝试修订课程。

虽然孕育了博比特和查特斯以教育目标为中心的课程编制模式,但在实践中遇到了一个很实际的问题:事实上,当时的教育目标通常是由州教育厅确定的,教师只有对活动作出选择的机会。

泰勒1949年出版的课程与教学的基本原理First published in 1949, "The Basic Principles of Curriculum and Instruction" by Ralph W. Tyler has remained one of the most influential works in the field of education. Tyler's book outlines a systematic approach to curriculum design that has had a lasting impact on the way educators think about teaching and learning. His ideas have been widely adopted and continue to inform curriculum development processes today.泰勒在1949年出版的《课程与教学的基本原理》至今仍然是教育领域中最具影响力的作品之一。

泰勒的书详细阐述了课程设计的系统化方法,对教育者思考教学和学习的方式产生了持久的影响。

他的观点被广泛采用,并继续影响着当今的课程开发过程。

One of the key principles outlined by Tyler is the importance of clearly defining educational objectives. He argued that curriculum design should begin with a clear understanding of what students are expected to learn. By setting specific learning goals, educators can create more focused and effective instructional plans. This emphasis on objectives has become a fundamental aspect of curriculumdevelopment, guiding educators in designing meaningful and relevant learning experiences for students.泰勒所提出的关键原则之一是清晰定义教育目标的重要性。

泰勒《课程与教学的基本原理》读后感在深入研读拉尔夫·泰勒的《课程与教学的基本原理》之后,我深受启发,对课程与教学的本质有了更深的理解。

泰勒作为现代课程理论的奠基人,其提出的“泰勒原理”不仅为课程开发提供了坚实的理论基础,更为我们如何更有效地进行教学实践指明了方向。

泰勒原理的核心在于四个基本问题,这四个问题如同灯塔一般,引领着我们在课程与教学的海洋中航行。

首先,“学校应该试图达到哪些教育目标?”这一问题促使我们深入思考教育的本质和目的。

泰勒强调,教育目标应当明确、具体且可衡量,它们不仅要反映社会的需求,更要关注学生的个体差异和全面发展。

在我看来,这意味着教育目标应当具有时代性,紧跟社会发展的步伐,同时也要注重学生兴趣、能力和情感的培养,以促进学生个性的发展。

紧接着,“提供哪些教育经验才能实现这些目标?”这一问题引导我们关注教育经验的选择与提供。

泰勒认为,教育经验应当是多样的、丰富的,能够激发学生的学习兴趣和潜能。

传统的课堂教学固然重要,但新时代的教育呼唤更多元化的学习方式。

我们应该积极探索项目式学习、翻转课堂、混合式教学等新型教学模式,以丰富学生的学习体验,培养他们的创新思维和实践能力。

同时,我们还要关注校外资源的整合与利用,为学生提供更多实践机会和体验式学习经历,让他们在实践中学习,在学习中成长。

“怎样才能有效地组织这些教育经验?”是泰勒原理中的第三个问题。

泰勒提出,教育经验的组织应遵循连续性、顺序性和整合性的原则。

这意味着我们需要根据学生的认知规律和学科特点,合理安排教学内容和进度,确保学生能够在连贯的学习过程中逐步构建知识体系。

同时,我们还要注重学科之间的融合与交叉,打破学科壁垒,培养学生的综合素养和跨学科思维能力。

在我看来,有效的教育经验组织还需要关注学生的学习路径和个性化需求,为每个学生提供适合他们的学习方案和支持。

最后,“我们如何确定这些目标正在得到实现?”这一问题强调了评估的重要性。

泰勒《课程与教学的基本原理》主要围绕以下四个中心问题展开:1、学校应该达到哪些教育目标?2、提供哪些教育经验才能实现这些目标?3、怎样才能有效地组织这些教育经验?4、我们怎样才能确定这些目标正在得到实现?泰勒并不试图回答这些问题,因为具体的答案是因学校性质,教育阶段的不同而有所差异的。

他只是想提出研究这些问题的方法和程序。

按照上述逻辑,泰勒课程编制的过程模式如下:一、我们是否有清晰的教育目标,学校应该达到哪些教育目标?这涉及到“培养什么样的人”的问题,国家早有要求,培养“德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人”,但这是国家要求,对于具体学校和老师来说,一定要具体的细化,否则就不具有可操作性。

教育目标的来源是泰勒一书中重点讲述的内容。

泰勒认为,教育目标可来源于这样几个方面:一是学习者本身的发展需要,这也是书中重点强调的内容。

虽然在后续内容中,教育目标的来源还有校外生活以及学科专家的建议,但这些也都是和儿童自身需要和兴趣密不可分的,由此可以看出对学习桌本身研究的重要性。

需要可分生理需要、社会需要和整体性需要。

一般情况下,父母和学校会绝对满足生理需要,吃好穿暖这没问题,但后两个基本都被忽视,即便口头上说,也少有实际行动。

社会需要是指情感尊严和荣誉等,整体性需要是指人生哲学,超越自身的发展需要。

教育者本身也未必具有这样的思考,实际中就更难顾及得到。

把学生的需要和社会的理想常模进行比较,有差距的地方就是课程应该着力的地方。

1.联系:马斯洛将人的需要分为生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。

教师在选择学习经验时要充分考虑到学生的需要,尤其是尊重与自我实现的需要。

这也要求教师在课堂教学时所要营造的情境是能够激发学习者主动积极性的。

教师应该在教学时以满足学习者需要为目的之一,在满足学习者需要的同时满足自己自我实现的需要,将学生需要的满足与自己需要的满足有机结合。

同时要研究学生的兴趣,有了兴趣,才有动力,学习才有课程发生。

泰勒《课程与教学的基本原理》1949年泰勒是当代美国教育家和课程理论家。

出生于美国芝加哥。

1921年从多内学院毕业后,曾在南达科他州的一所中学任教。

此后,先后在内布拉斯加大学和芝加哥大学获得硕士、博士学位。

1922 ~ 1953年,泰勒曾相继在内布拉斯加大学、北卡罗来纳大学、俄亥俄州立大学、芝加哥大学任教。

在历时8年的“三十校实验” (1934 ~ 1942)中,他领导了评价委员会的工作。

1953年,他在斯坦福大学创建“行为科学高级研究中心”并任主任,直到1967年退休。

泰勒曾担任过全国合作教育委员会主任、全国科学理事会副理事长、教育进步评估研究委员会主任、全国教育科学院第一任院长、联邦教育总署研究咨询理事会理事长等职务。

他还撰写了很多著作,其中最有影响的是1949年出版的《课程与教学的基本原理》。

他本人也被誉为“现代课程理论之父”。

《课程与教学的基本原理)一书最初是泰勒在芝加哥大学任教的一份讲授纲要。

旨在阐述观察、分析和解释教育机构提供的课程与教学计划的基本原理,为课程的编制提供指导。

该书自出版以后,已重印30多次,并被译成多国文字,被视为“现代课程研究的范式”以及20世纪以来对学校课程领域影响最大的著作之一。

一、确定学校的教育目标泰勒指岀,如果要系统地、理智地研究某一个教育计划,首先必须确定所要达到的各种教育目标。

这些教育目标是有意识地想要达到的目的,也就是学校教职员期望实现的结果。

因此,对于一所学校来说,确定学校的教育目标是十分重要的,教育目标应该是经过深思熟虑后所作出的各种价值判断。

在设计任何综合课程计划时,都要考虑每个教育目标的来源。

一是对学习者本身的研究。

其目的是要找出确定教育机构想要产生所需要的学生行为的变化。

这种研究大多包括2个部分:了解学生的现状;以及把学生的现状与公认的常模作比较,以确认差距或需要。

在这种研究中,教师可使用观察、与学生的交谈、与家长的交谈、问卷、测验、査看学校的记录等方法。

一、介绍:《课程与教学的基本原理》一书,被誉为现代课程领域最有影响的理论构架,而作者泰勒更是被誉为“现代课程理论之父。

”《课程与教学基本原理》凝聚了泰勒的心血。

在20世纪二十年代,当经济危机的阴云笼罩着美国,经济大萧条对学校课程提出了新的挑战。

经济大萧条所引起的失业问题让劳动市场上的中学毕业生难有立足之地,加剧了教育与社会现实的矛盾。

在这样的背景下,一场对美国教育的实践产生重大影响的运动——“八年研究”轰轰烈烈地开展了,“八年研究”对泰勒影响很大,也正是在这场实践中泰勒的课程原理逐渐形成,并运用于指导实践中去。

据泰勒的回忆,这本书最初是诞生于“八年研究”一次午餐的餐巾纸上。

当然,这并不会消减这本书的价值,实践证明,这本书不仅推进了美国教育发展,也深刻影响了世界其他国家课程编制。

如今课程改革的春风正席卷着中国教育,这本书一定能为我们提供许多有益的参考。

二:解读《课程与教学的基本原理》:泰勒的《课程与教学基本原理》是围绕着四个问题展开研究的:(一):学校应达到何种教育目标(确定目标)针对第一个问题,学校应该达到哪些教育目标? 这也就是我们说的确定目标问题:首先,学校教育目标的制定绝不能仅仅依靠任何一个单一的信息来源,而是应当综合考虑各种因素。

泰勒认为主要应当分析的三种来源包括学习者本身、当代社会生活实际和学科专家的建议。

其中,尤以对学习者本身的研究最为重要,包括需要和兴趣两个方面。

这里的“需要”指的是对照学生现状与公认的常模后发现的差异,是教育者期待通过教育活动的实施给学生行为带来的改变。

其次,通过分析上述三个来源所得出的教育目标必定数量繁多,甚至还有可能在内部存在一些冲突和矛盾,因此需要哲学和学习心理学这两道筛子来筛选。

学校教育哲学和社会哲学的过滤将确保目标的一致性和合理性;对学习心理学的关注则考量目标是否符合学生身心发展的规律。

只有这样,才能选择有高度准确性、适切性的目标。

最后,还要用有利于选择学习经验和指导教学的形式来陈述一系列的目标。