阅读知识要点表格

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:1

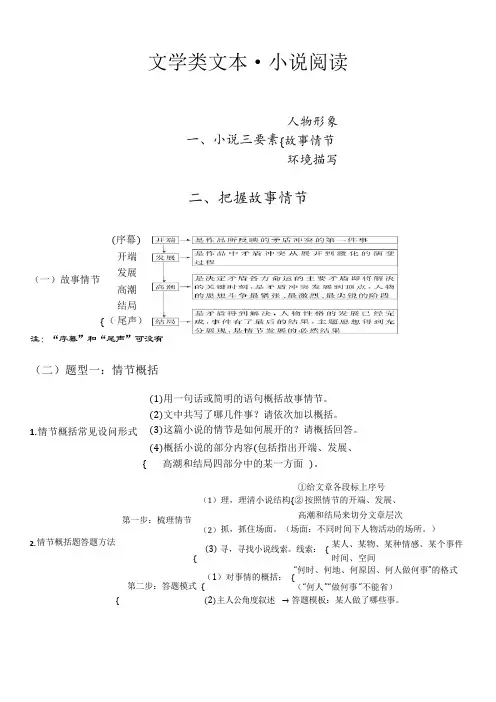

文学类文本·小说阅读人物形象一、小说三要素{故事情节环境描写二、把握故事情节(序幕)开端发展(一)故事情节高潮结局{(尾声)注:“序幕”和“尾声”可没有(二)题型一:情节概括1.情节概括常见设问形式(1)用一句话或简明的语句概括故事情节。

(2)文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

(3)这篇小说的情节是如何展开的?请概括回答。

(4)概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、{ 高潮和结局四部分中的某一方面)。

①给文章各段标上序号(1)理,理清小说结构{②按照情节的开端、发展、第一步:梳理情节高潮和结局来切分文章层次(2)抓,抓住场面。

(场面:不同时间下人物活动的场所。

)2.情节概括题答题方法(3) 寻,寻找小说线索。

线索: {{某人、某物、某种情感、某个事件时间、空间“何时、何地、何原因、何人做何事”的格式(1)对事情的概括: {第二步:答题模式{ (“何人”“做何事”不能省){ (2)主人公角度叙述→ 答题模板:某人做了哪些事。

①基本模式:由开端、发展、高潮、结局四个部分组成(1)传统小说模式{②摇摆式,即通常所说的“一波三折”。

1.小说情节的结构模式 3.知识拓展③结尾出乎意料又在情理之中(欧· 亨利式结尾)①“延迟”式结构。

(2)外国现代小说结构模式。

{②生活的横断面。

{ ③按照心理展开的意识流结构。

{2. 情节安排的技巧:包括照应、悬念、过渡、伏笔、铺垫、点题等等(三)题型二:分析情节的作用(1)文中写了×× 情景,在小说中起到什么作用?1.情节作用题常见设问形式{(2) ××内容对情节展开有什么作用?(3)某事物、某人物在小说中有什么作用。

①点明了人物活动的环境(1)内容方面的作用{②表现了(或突出了)人物性格③表现主旨或深化了主题情节与全文的关系分析角度{情节与主题的关系2.情节作用题答题方法情节与人物性格的关系①为下文情节作铺垫或埋下伏笔②照应前文(2)结构(情节自身)作用 ③推动情节发展或转折④设置悬念,激发读者的阅读兴趣{⑤线索,贯穿全文作用点:作用是什么,用术语来答(3)答题模式 → 作用点+ 体现点{{ 体现点:这个作用在文中如何体现,结合文本分析3.知识拓展:(1)小说开头的作用设疑(悬念)式开头 造成悬念,引出下文,并引起① {读者思考,吸引读者阅读下去②突出人物形象 {③揭示小说的主题写景式开头:{ ①交代故事发生的环境②渲染气氛③烘托人物心情 {④奠定感情基调使平淡的故事生波澜 从结构上: {猛烈撞击读者的心灵①出人意料的结局产生震撼人心的力量 与前文的伏笔相照应表现手法上{{使人觉得在情理之中 A. 从主题上看,能更好地深化主题小说情节安排的作用(2)小说结尾段的作用②令人伤感的悲剧结局{B. 从表现人物性格上,更好地塑造人物性格 C. 这种结局令人感动,令人回味,引人思考 A. 从表现效果上看,给读者留下广阔的想象空间,耐人寻味。

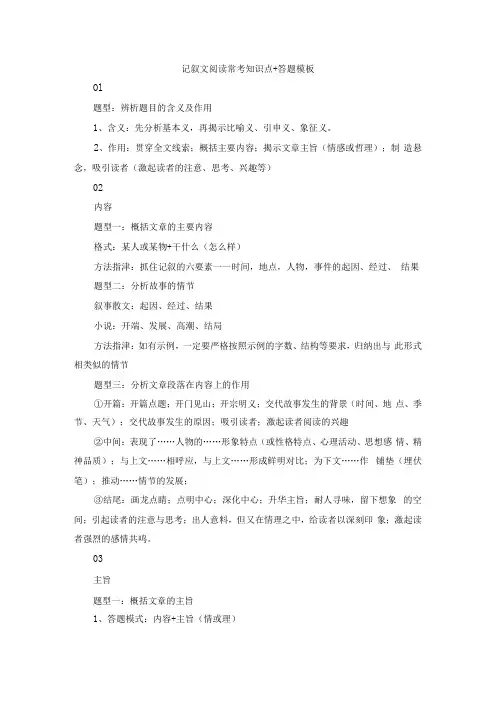

记叙文阅读常考知识点+答题模板Ol题型:辨析题目的含义及作用1、含义:先分析基本义,再揭示比喻义、引申义、象征义。

2、作用:贯穿全文线索;概括主要内容;揭示文章主旨(情感或哲理);制造悬念,吸引读者(激起读者的注意、思考、兴趣等)02内容题型一:概括文章的主要内容格式:某人或某物+干什么(怎么样)方法指津:抓住记叙的六要素一一时间,地点,人物,事件的起因、经过、结果题型二:分析故事的情节叙事散文:起因、经过、结果小说:开端、发展、高潮、结局方法指津:如有示例,一定要严格按照示例的字数、结构等要求,归纳出与此形式相类似的情节题型三:分析文章段落在内容上的作用①开篇:开篇点题;开门见山;开宗明义;交代故事发生的背景(时间、地点、季节、天气);交代故事发生的原因;吸引读者;激起读者阅读的兴趣②中间:表现了……人物的……形象特点(或性格特点、心理活动、思想感情、精神品质);与上文……相呼应,与上文……形成鲜明对比;为下文……作铺垫(埋伏笔);推动……情节的发展;③结尾:画龙点睛;点明中心;深化中心;升华主旨;耐人寻味,留下想象的空间;引起读者的注意与思考;出人意料,但又在情理之中,给读者以深刻印象;激起读者强烈的感情共鸣。

03主旨题型一:概括文章的主旨1、答题模式:内容+主旨(情或理)本文记叙了(描写了、叙述了、介绍了) .......... (人或物) ....... 的故事(事件、事迹、经过),表现了(表达了、反映了、歌颂了、揭露了、批判了、讽刺了) ......... 的感情(现象、感悟)。

2、方法指津:抓关键句,抓关键词如:标题、开头段,结尾段、过渡句(段)、抒情句、议论句、反复出现句、标题相关句、照应句题型二:分析段落在内容上的作用答题示例:点明主旨,揭示主题,升华主旨,深化中心。

04结构题型一:划分文章的段落,并概括内容方法指津:(1)按事件的发展过程(2)按空间的转换(3)按时间的变化(顺序、倒叙、插叙)(4)按感情的变化(5)按内容的逻辑变化(如总分总)(6)按表达方式的变换(叙事、抒情、议论)题型二:分析文章的线索1、类别:人物线索、事件线索、事物线索、时间线索、空间线索、情感变化线索、明暗两线2、方法指津:①文章的标题;②文中段反复出现的词语或事物;③文中议论抒情句;④人物的思想感情(变化)⑤某一人物的见闻感受或行踪3、作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连接在一起,使文章条理清楚,层次清晰,结构严谨。

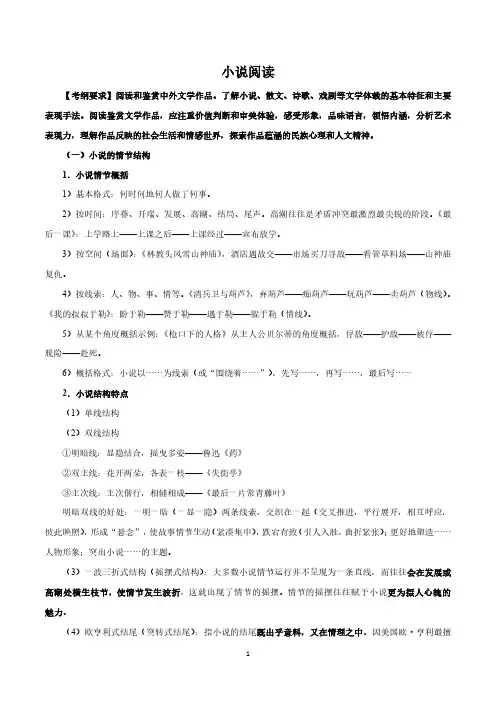

小说阅读【考纲要求】阅读和鉴赏中外文学作品。

了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。

阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。

(一)小说的情节结构1.小说情节概括1)基本格式:何时何地何人做了何事。

2)按时间:序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声。

高潮往往是矛盾冲突最激烈最尖锐的阶段。

《最后一课》:上学路上——上课之后——上课经过——宣布放学。

3)按空间(场面):《林教头风雪山神庙》,酒店遇故交——市场买刀寻敌——看管草料场——山神庙复仇。

4)按线索:人、物、事、情等。

《清兵卫与葫芦》,弃葫芦——痴葫芦——玩葫芦——卖葫芦(物线)。

《我的叔叔于勒》:盼于勒——赞于勒——遇于勒——躲于勒(情线)。

5)从某个角度概括示例:《枪口下的人格》从主人公贝尔蒂的角度概括,俘敌——护敌——被俘——脱险——赴死。

6)概括格式:小说以……为线索(或“围绕着……”),先写……,再写……,最后写……2.小说结构特点(1)单线结构(2)双线结构①明暗线:显隐结合,摇曳多姿——鲁迅《药》②双主线:花开两朵,各表一枝——《失街亭》③主次线:主次偕行,相辅相成——《最后一片常青藤叶》明暗双线的好处:一明一暗(一显一隐)两条线索,交织在一起(交叉推进,平行展开,相互呼应,彼此映照),形成“悬念”,使故事情节生动(紧凑集中),跌宕有致(引人入胜,曲折紧张);更好地塑造……人物形象;突出小说……的主题。

(3)一波三折式结构(摇摆式结构):大多数小说情节运行并不呈现为一条直线,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

(4)欧亨利式结尾(突转式结尾):指小说的结尾既出乎意料,又在情理之中。

因美国欧·亨利最擅长这种结构,故称“欧·亨利式”。

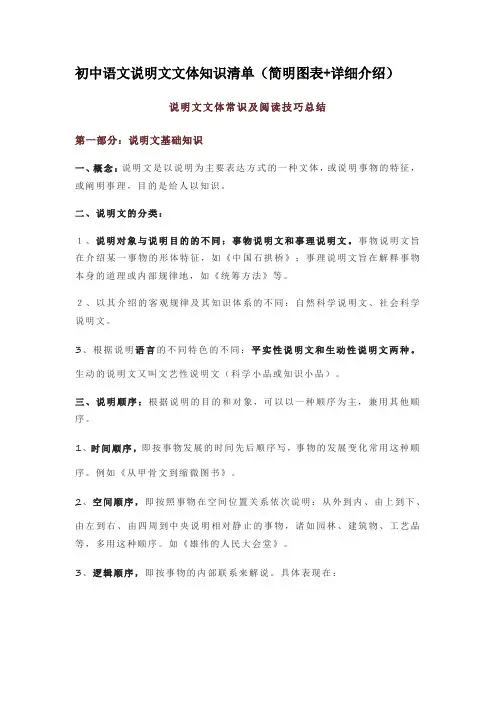

初中语文说明文文体知识清单(简明图表+详细介绍)说明文文体常识及阅读技巧总结第一部分:说明文基础知识一、概念:说明文是以说明为主要表达方式的一种文体,或说明事物的特征,或阐明事理,目的是给人以知识。

二、说明文的分类:1、说明对象与说明目的的不同:事物说明文和事理说明文。

事物说明文旨在介绍某一事物的形体特征,如《中国石拱桥》;事理说明文旨在解释事物本身的道理或内部规律地,如《统筹方法》等。

2、以其介绍的客观规律及其知识体系的不同:自然科学说明文、社会科学说明文。

3、根据说明语言的不同特色的不同:平实性说明文和生动性说明文两种。

生动的说明文又叫文艺性说明文(科学小品或知识小品)。

三、说明顺序:根据说明的目的和对象,可以以一种顺序为主,兼用其他顺序。

1、时间顺序,即按事物发展的时间先后顺序写,事物的发展变化常用这种顺序。

例如《从甲骨文到缩微图书》。

2、空间顺序,即按照事物在空间位置关系依次说明:从外到内、由上到下、由左到右、由四周到中央说明相对静止的事物,诸如园林、建筑物、工艺品等,多用这种顺序。

如《雄伟的人民大会堂》。

3、逻辑顺序,即按事物的内部联系来解说。

具体表现在:①从现象到本质(或从本质到现象);②从原因到结果(或从结果到原因);③从特点到用途(或从用途到特点);④从整体到部分(或从部分到整体);⑤从概括到具体(或从具体到概括);⑥从主要到次要(或从次要到主要)等。

例如《食物从何处来》就是以逻辑顺序说明事物的。

又如:《向沙漠进军》一文,讲了沙漠向人类进攻的方法,人类向沙漠进军的方法,从现象到本质说明,运用了逻辑顺序。

《苏州园林》运用了整体到部分的说明顺序。

四、说明文的结构方式:(一)总分式结构:““总—分—总”式、总(概括)—分(具体)”式、“分—总”式(二)递进式结构:着重分析各层意思是怎样逐步深入展开的,是由现象到本质、个别到一般、结果到原因等等。

(三)并列式。

例如,《苏州园林》一文采用了“总——分”式结构。

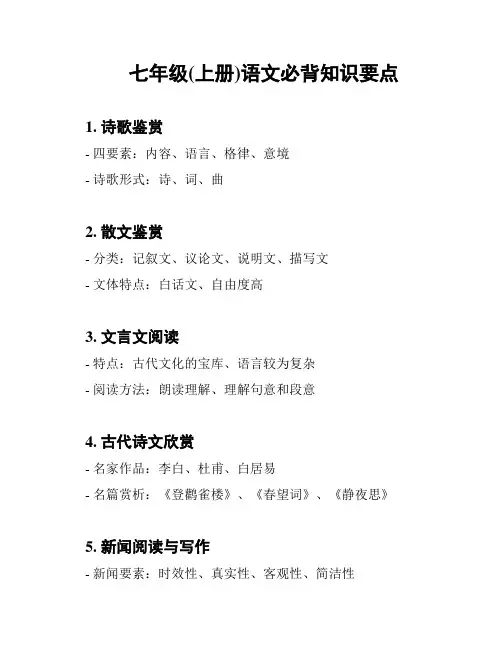

七年级(上册)语文必背知识要点

1. 诗歌鉴赏

- 四要素:内容、语言、格律、意境

- 诗歌形式:诗、词、曲

2. 散文鉴赏

- 分类:记叙文、议论文、说明文、描写文

- 文体特点:白话文、自由度高

3. 文言文阅读

- 特点:古代文化的宝库、语言较为复杂

- 阅读方法:朗读理解、理解句意和段意

4. 古代诗文欣赏

- 名家作品:李白、杜甫、白居易

- 名篇赏析:《登鹳雀楼》、《春望词》、《静夜思》

5. 新闻阅读与写作

- 新闻要素:时效性、真实性、客观性、简洁性

- 写作要点:标题醒目、内容全面、语言简练

6. 常用修辞手法

- 比喻:用一个事物来说明另一个事物

- 排比:使用并列句构成并列表达

- 夸张:夸大事物的程度或程度

- 比拟:将两个或多个不同的事物进行比较

7. 作文要点

- 文体:记叙文、说明文、议论文

- 结构:开头、中间、结尾

- 内容:主题鲜明、观点明确、语言流畅

8. 古代诗词鉴赏

- 诗词特点:音韵工整、意境深远

- 词牌介绍:《关雎》、《清平调》、《满江红》

9. 古文阅读

- 段落常用句式:主谓宾、主系表、状中结构

- 句子成分分析:主语、谓语、宾语、定、状

10. 语言规范

- 常见语病:错别字、标点符号错误、表达不清楚

- 语言规范要求:准确、规范、连贯

以上是七年级(上册)语文必背知识要点的简要概述,希望对你的研究有所帮助。

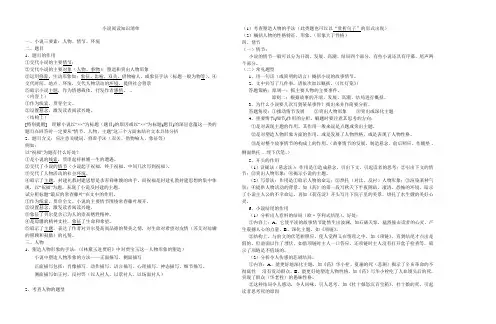

小说阅读知识清单一、小说三要素:人物、情节、环境二、题目1、题目的作用①交代小说的主要情节;②交代小说的主要对象(人物、事物);塑造和突出人物形象③运用修辞,生动形象如:象征、比喻、双关、借物喻人,或象征手法(标题一般为物等)。

④交代时间、地点、环境,交代人物活动的环境,提供社会背景⑤暗示小说主题,作为情感载体,抒发作者感情。

(内容上)①作为线索,贯穿全文。

②设置悬念,激发读者阅读兴趣。

(结构上)[特别提醒]理解小说以“××”为标题(题目)的原因或以“××”为标题(题目)的深层意蕴这一类的题目在回答时一定要从“情节、人物、主题”这三个方面来结合文本具体分析2、题目含义:应注意关键词、修辞手法(双关、借物喻人、象征等)例如:以“祝福”为题有什么好处?①是小说的线索,贯串起祥林嫂一生的遭遇。

②交代了小说的情节(小说起于祝福,终于祝福,中间几次写到祝福)。

③交代了人物活动的社会环境。

④暗示了主题。

封建礼教封建思想是杀害祥林嫂的凶手,而祝福是封建礼教封建思想的集中体现,以“祝福”为题,表现了小说反封建的主题。

试分析标题“最后的常春藤叶”在文中的作用。

①作为线索,贯串全文。

小说的主要情节围绕常春藤叶展开。

②设置悬念,激发读者阅读兴趣。

③象征了贝尔曼舍己为人的崇高牺牲精神。

④是琼珊的精神支柱,象征了生命和希望。

⑤暗示了主题,表达了作者对贝尔曼高尚品德的赞美之情,对生命对希望对友情(苏艾对琼姗的照顾和鼓励)的礼赞。

三、人物1、塑造人物形象的手法:(《林黛玉进贾府》中对贾宝玉这一人物形象的塑造)小说中塑造人物形象的方法——正面描写、侧面描写正面描写包括:肖像描写、动作描写、语言描写、心理描写、神态描写、细节描写。

侧面描写如正衬、反衬等(以人衬人、以景衬人、以场面衬人)2、考查人物的题型(1)考查塑造人物的手法(此类题也可以以“赏析句子”的形式出现)(2)概括人物的性格特征、形象。

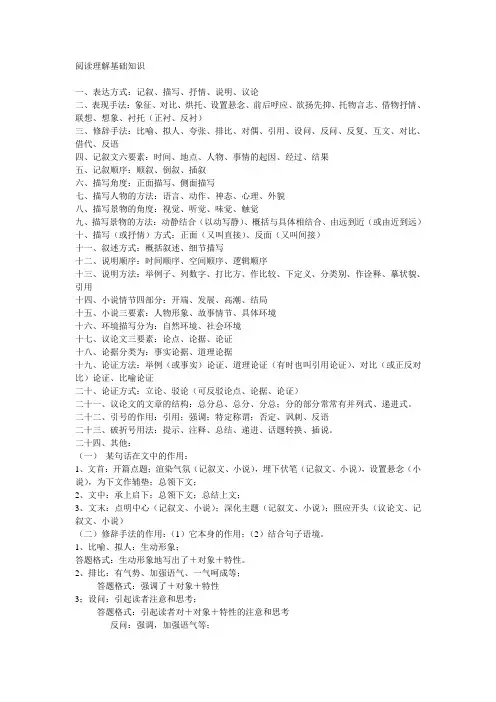

阅读理解基础知识一、表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论二、表现手法:象征、对比、烘托、设置悬念、前后呼应、欲扬先抑、托物言志、借物抒情、联想、想象、衬托(正衬、反衬)三、修辞手法:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、引用、设问、反问、反复、互文、对比、借代、反语四、记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果五、记叙顺序:顺叙、倒叙、插叙六、描写角度:正面描写、侧面描写七、描写人物的方法:语言、动作、神态、心理、外貌八、描写景物的角度:视觉、听觉、味觉、触觉九、描写景物的方法:动静结合(以动写静)、概括与具体相结合、由远到近(或由近到远)十、描写(或抒情)方式:正面(又叫直接)、反面(又叫间接)十一、叙述方式:概括叙述、细节描写十二、说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序十三、说明方法:举例子、列数字、打比方、作比较、下定义、分类别、作诠释、摹状貌、引用十四、小说情节四部分:开端、发展、高潮、结局十五、小说三要素:人物形象、故事情节、具体环境十六、环境描写分为:自然环境、社会环境十七、议论文三要素:论点、论据、论证十八、论据分类为:事实论据、道理论据十九、论证方法:举例(或事实)论证、道理论证(有时也叫引用论证)、对比(或正反对比)论证、比喻论证二十、论证方式:立论、驳论(可反驳论点、论据、论证)二十一、议论文的文章的结构:总分总、总分、分总;分的部分常常有并列式、递进式。

二十二、引号的作用:引用;强调;特定称谓;否定、讽刺、反语二十三、破折号用法:提示、注释、总结、递进、话题转换、插说。

二十四、其他:(一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

小说阅读知识点大全一、小说的开头和结尾◎小说常用的开头1、设疑法(悬念法):提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。

作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

①造成悬念,引出下文的情节。

②引起读者的思考, 吸引读者把小说读下去。

③突出人物形象。

④揭示小说的主题。

2、写景法。

①交代故事发生的环境;②渲染气氛;③烘托人物心情。

◎小说的结局1、分析出人意料的结局。

(思维方向)好处:①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题(具体)。

2、分析令人伤感的悲剧结局。

从主题上看,能更好地深化主题(具体)。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

3、分析令人喜悦的大团圆结局。

这种结局符合人们的阅读心理。

人们阅读小说,目的是要得到快乐;因为真实的人生,如同月亮一样缺多圆少,所以才希望文学的梦境结局是圆满的,以寄托对美好生活的向往之情。

①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

4、分析戛然而止,留下空白的结尾。

它留下了“空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。

常见表现手法的分析①铺垫。

②衬托。

③细节描写。

④对比。

⑤象征。

⑥渲染气氛。

⑦制造悬念。

⑧照应。

除上面介绍之外,还有抑扬法、虚(联想、想象)实法等。

二、小说的环境描写1、自然环境描写作用。

①推动情节的发展。

②烘托人物感情,表现人物性格。

③衬托主题。

④渲染气氛。

⑤交代故事发生的时间、地点。

2、社会环境(人物活动、事件发生发展的社会背景、时代特征、社会风貌等)描写的作用:渲染气氛、为情节作铺垫、推动情节发展,突出小说主题。

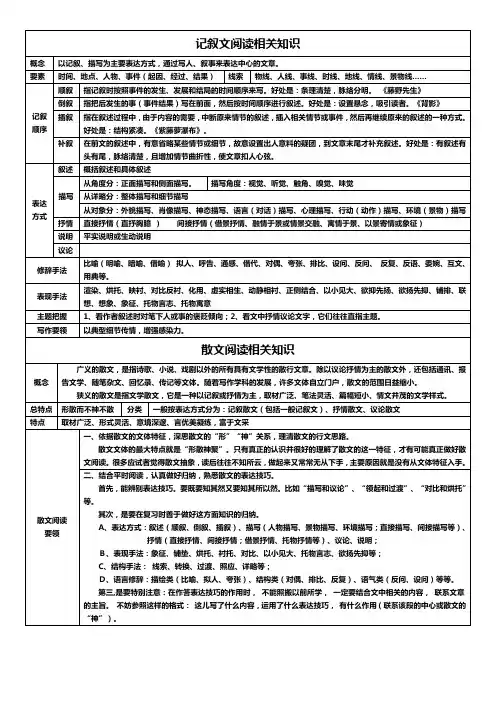

记叙文阅读相关知识概念以记叙、描写为主要表达方式,通过写人、叙事来表达中心的文章。

要素时间、地点、人物、事件(起因、经过、结果)线索物线、人线、事线、时线、地线、情线、景物线……记叙顺序顺叙指记叙时按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写。

好处是:条理清楚,脉络分明。

《藤野先生》倒叙指把后发生的事(事件结果)写在前面,然后按时间顺序进行叙述。

好处是:设置悬念,吸引读者。

《背影》插叙指在叙述过程中,由于内容的需要,中断原来情节的叙述,插入相关情节或事件,然后再继续原来的叙述的一种方式。

好处是:结构紧凑。

《紫藤萝瀑布》。

补叙在前文的叙述中,有意省略某些情节或细节,故意设置出人意料的疑团,到文章末尾才补充叙述。

好处是:有叙述有头有尾,脉络清楚,且增加情节曲折性,使文章扣人心弦。

表达方式叙述概括叙述和具体叙述描写从角度分:正面描写和侧面描写。

描写角度:视觉、听觉、触角、嗅觉、味觉从详略分:整体描写和细节描写从对象分:外貌描写、肖像描写、神态描写、语言(对话)描写、心理描写、行动(动作)描写、环境(景物)描写抒情直接抒情(直抒胸臆)间接抒情(借景抒情、融情于景或情景交融、寓情于景、以景寄情或象征)说明平实说明或生动说明议论修辞手法比喻(明喻、暗喻、借喻)拟人、呼告、通感、借代、对偶、夸张、排比、设问、反问、反复、反语、委婉、互文、用典等。

表现手法渲染、烘托、映衬、对比反衬、化用、虚实相生、动静相衬、正侧结合、以小见大、欲抑先扬、欲扬先抑、铺排、联想、想象、象征、托物言志、托物寓意主题把握1、看作者叙述时对笔下人或事的褒贬倾向;2、看文中抒情议论文字,它们往往直指主题。

写作要领以典型细节传情,增强感染力。

散文阅读相关知识概念广义的散文,是指诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散行文章。

除以议论抒情为主的散文外,还包括通讯、报告文学、随笔杂文、回忆录、传记等文体。

随着写作学科的发展,许多文体自立门户,散文的范围日益缩小。

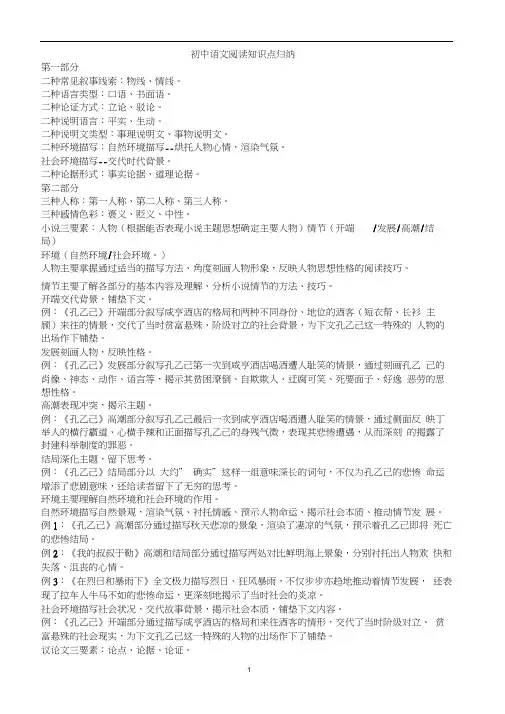

初中语文阅读知识点归纳第一部分二种常见叙事线索:物线、情线。

二种语言类型:口语、书面语。

二种论证方式:立论、驳论。

二种说明语言:平实、生动。

二种说明文类型:事理说明文、事物说明文。

二种环境描写:自然环境描写--烘托人物心情,渲染气氛。

社会环境描写--交代时代背景。

二种论据形式:事实论据、道理论据。

第二部分三种人称:第一人称、第二人称、第三人称。

三种感情色彩:褒义、贬义、中性。

小说三要素:人物(根据能否表现小说主题思想确定主要人物)情节(开端/发展/高潮/结局)环境(自然环境/社会环境。

)人物主要掌握通过适当的描写方法、角度刻画人物形象,反映人物思想性格的阅读技巧。

情节主要了解各部分的基本内容及理解、分析小说情节的方法、技巧。

开端交代背景,铺垫下文。

例:《孔乙己》开端部分叙写咸亨酒店的格局和两种不同身份、地位的酒客(短衣帮、长衫主顾)来往的情景,交代了当时贫富悬殊、阶级对立的社会背景,为下文孔乙己这一特殊的人物的出场作下铺垫。

发展刻画人物,反映性格。

例:《孔乙己》发展部分叙写孔乙己第一次到咸亨酒店喝酒遭人耻笑的情景,通过刻画孔乙己的肖像、神态、动作、语言等,揭示其贫困潦倒、自欺欺人、迂腐可笑、死要面子、好逸恶劳的思想性格。

高潮表现冲突,揭示主题。

例:《孔乙己》高潮部分叙写孔乙己最后一次到咸亨酒店喝酒遭人耻笑的情景,通过侧面反映丁举人的横行霸道、心横手辣和正面描写孔乙己的身残气微,表现其悲惨遭遇,从而深刻的揭露了封建科举制度的罪恶。

结局深化主题,留下思考。

例:《孔乙己》结局部分以大约” 确实”这样一组意味深长的词句,不仅为孔乙己的悲惨命运增添了悲剧意味,还给读者留下了无穷的思考。

环境主要理解自然环境和社会环境的作用。

自然环境描写自然景观,渲染气氛、衬托情感、预示人物命运、揭示社会本质、推动情节发展。

例1:《孔乙己》高潮部分通过描写秋天悲凉的景象,渲染了凄凉的气氛,预示着孔乙己即将死亡的悲惨结局。

例2:《我的叔叔于勒》高潮和结局部分通过描写两处对比鲜明海上景象,分别衬托出人物欢快和失落、沮丧的心情。

阅读积累表

书名:《了不起的盖茨比》

作者:F.斯科特·菲茨杰拉德

阅读时间:2022年5月

主要内容:探讨了20世纪20年代美国社会的虚荣、物质主义和梦想的主题。

读后感:语言优美,情节吸引人,揭示了那个时代的种种矛盾。

书名:《1984》

作者:乔治·奥威尔

阅读时间:2022年9月

主要内容:反乌托邦小说,预言式地描写了一个极权主义统治的可怕未来社会。

读后感:令人深思,警示我们珍惜自由,抵制专制。

书名:《人性的弱点》

作者:戴尔·卡耐基

阅读时间:2023年2月

主要内容:介绍人际交往和说服力的技巧,提供有益建议。

读后感:受益匪浅,有助于改善人际关系和提高说服力。

通过如此详细的记录,我能够清晰地回顾自己的阅读历程,体会书中的精华。

阅读不仅开阔了视野,更是一种宝贵的精神财富。

我将一如既往地努力学习、不断积累。

六年级阅读知识要点梳理1、常用的修辞手法。

(1)比喻:这句话运用了比喻的修辞手法,把比作,生动形象具体地写出了,表达了的感情。

(2)拟人:这句话运用了拟人的修辞手法,把人格化,生动、有趣、具体地写出了,表达了的感情。

(3)排比:这句话运用了排比的修辞手法,朗朗上口,节奏感强,加强了语气,强调了+(对象)+(特性),表达了的感情。

(4)夸张:这句话运用了夸张的修辞手法,突出强调了的特点,烘托了气氛,引起了读者的联想,突出表达了的感情。

(5)设问:这句话运用了设问的修辞手法,强调了,引人注意,启发思考,使文章起波澜,有变化。

(6)反问:这句话运用了反问的修辞手法,强调了,加强了语气,增强了表达效果。

(7)反复:这句话运用了反复的修辞手法,反复咏叹,突出强调了,给人留下深刻印象。

(8)对偶:这句话运用了对偶的修辞手法,突出了,让语句整齐匀称,节奏感强,有音乐美。

2、理解词语。

联系上下文解释词语方法(先找到所在句子再看字面意思(用分解组合、找近反义词、找感觉等方法);然后联系上下文解释;最后还可以说出用了这个词的表达效果(如:表现了人物的什么特点、品质;表达了怎样的情感等)。

本义是,文中指。

3、词语的好处。

(1)体会加点词的作用。

这个词准确具体地写出了,突出了,表达了的感情。

(2)去词、换词好不好?为什么?答:这个词不能去(换)。

解释词义(换词就是两个);结合内容说去掉或换掉的变化(不能准确具体地表达)。

总结:与事实、文意不符,不能体现出说明文用词准确、科学严谨,所以不能去(换)。

4、理解含义深刻句子。

抓句子中重点词、联系上下文、联系生活、联系时代背景(读进去、想开去)5、题目。

(1)理解题目:表层和深层。

(2)题目的作用:点明中心、概括文章内容、全文的线索、设置悬念,引起思考。

6、分段。

注意顺序(方位即空间、事情发展、时间等);结构如(总分、分总、总分总等)。

好处是内容完整,条理清晰,突出了什么特点或表达了什么情感。

【暑假衔接课】专题11 课外阅读课外阅读是语文实践活动中最重要、最普遍、最经常的形式,是课堂阅读的继续和拓展,是阅读能力训练的必不可少的组成部分,是语文教学的重要组成部分。

在小学三年级,课外阅读重点指导一边读一边想象画面,了解文章是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的,借助关键语句概括一段话的大意等。

三年级课外阅读需要掌握的知识点是:1.试着一边读一边想象画面,体会优美生动的语句。

2.读寓言故事,明白其中的道。

3.了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的。

4.借助关键语句概括一段话的大意。

5.走进想象的世界,感受想象的神奇。

6.运用联系上下文、结合生活经验等方法理解难懂的句子。

7.了解课文是从哪几个方面把事物写清楚的。

8.了解故事的主要内容,复述故事;借助表格、相关图片和文字提示,有序复述故事。

“阅读知识与能力”的检测,是考试中占比重较大的一部分,几乎包含了语文的所有知识与能力。

这就要求我们不仅要抓好阅读知识的复习与能力的提高,更要在平时的学习中,博览群书、留心生活、全面发展。

四年级对课外阅读方法的掌握和阅读内容、阅读量的要求更高一些,重点学习根据语言描写想象画面,感受大自然的神奇之美;从不同的角度去思考,提出自己的问题;体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察等。

课外阅读是语文考试中占试题比重较大的一部分,它几乎包含了语文的所有知识与能力,题型有篇章阅读、创新阅读、漫画阅读段的阅读、非连续性文本阅读。

四年级需要储备的知识有:1.阅读并讲述革命故事、爱国故事、历史人物故事,感受幸福生活来之不易,表达自己对美好生活的向往,以及对革命英雄、仁人志士的崇敬之情。

2.阅读描绘大自然、表现人类美好情感的诗歌、散文等文学作品,结合自己的生活体验,尝试用文学语言表达自己热爱自然、珍爱生命的情感。

3.阅读富有想象力和表现力的儿童文学作品,欣赏富有童趣的语言与形象,感受纯真美好的童心,学习用口头或者图文结合的方式创编儿童诗和有趣的故事,发展想象力。

高考小说阅读题解题知识点教学博苑05-01 1716高考小说阅读题解题知识点高考小说阅读•备考知识清单一、小说结局的类型及其表达效果1.出人意料的结局(1)从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

(2)从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

2.令人伤感的悲剧结局(1)从主题上看,能更好地深化主题。

(2)从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

(3)这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

3.令人喜悦的大团圆结局(1)从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

(2)从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

(3)从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

4.戛然而止,留下空白的结局留下了“空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。

二、小说开头常见的类型及其表达效果1.设疑法(悬念法)(1)引起读者的思考。

(2)引出下文的情节。

(3)突出人物形象。

(4)揭示小说的主题。

2.写景法(1)交代故事发生的时间、地点。

(2)暗示社会环境,揭示社会本质特征。

(3)揭示人物心境,表现人物性格。

(4)渲染气氛。

(5)推动情节的发展,为刻画人物作铺垫,打基础。

三、环境描写的作用1.自然环境(景物描写)描写(1)渲染气氛。

(2)烘托人物形象。

(3)推动情节发展。

(4)暗示社会环境。

(5)揭示或深化作品主题。

四、小说标题的作用1.交代主要的人物形象。

2.概括小说主要事件。

3.贯穿全文起线索作用。

4.具有象征意义,揭示小说主题,画龙点睛。

5.交代故事发生的环境。

6.吸引读者的兴趣,引发阅读的冲动的作用。

五、表现手法的作用1.各种描写手法的作用(1)肖像、神态、动作描写:更好展现人物的内心世界及性格特征。

(2)语言描写:①刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展;②描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。