古代诗歌表达技巧鉴赏

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:8

鉴赏古代诗歌的表达技巧古代诗歌是中华文化的瑰宝,它表达了古人对自然、人生、情感的感悟和思考,是中华民族文学的重要组成部分。

对于诗歌的鉴赏,不仅需要了解其意境和文化背景,更需要掌握其表达技巧。

本文将从多个方面来介绍鉴赏古代诗歌的表达技巧。

一、采用形象、生动的语言表达古代诗歌通常采用动人的、形象化的词语来描绘景物、抒发感情。

如唐代诗人杜甫在《登高》中对登高望远的感受进行描写,用“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”来表现秋景的美妙。

同时,他也用“峨峨翠嶂,凌云壁立”、“青山挂翠,绿水潺湲”等生动的词语来描绘山水景色。

在诗歌中,形象、生动的表达不仅可以增加表达的动人程度,也更容易让读者产生共鸣,使诗歌更具有感染力。

二、运用比喻、夸张等修辞手法古代诗歌中常常运用比喻、夸张等修辞手法。

比如唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中,用“离离原上草,一岁一枯荣;野火烧不尽,春风吹又生”来比喻友情的坚韧。

这里的野火和春风就是修辞手法的运用,使诗歌更加形象生动。

修辞手法的运用可以增加诗歌的文化内涵和意境,但也要适度运用,不能过度渲染,否则就会削弱诗歌的感染力。

三、采用对仗和韵律的手法古代诗歌中对仗和韵律的运用也是一种表达技巧。

对仗和韵律结合在一起,可以增加诗歌的韵味和音律美感。

如唐代王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流;欲窮千里目,更上一層樓。

”这里的“尽”和“流”、“目”和“楼”都是对仗,使整首诗歌在读起来更有节奏感。

对仗和韵律的运用可以增加诗歌的声韵之美,使诗歌更加流畅和动人。

四、通过节奏和排比的手法增加感染力古代诗歌中的节奏和排比的运用也是表达技巧之一。

节奏是指诗歌中的重音和轻音的组合方式,排比则是指诗歌中句子句式、结构相同的修辞手法。

例如唐代诗人王之涣的“登鹳雀楼”中就有节奏和排比的运用:“白日依山尽,黄河入海流;欲窮千里目,更上一層樓。

”这种节奏和排比的运用可以使诗歌更具音乐性和韵律美感,增加诗歌的感染力。

鉴赏古代诗歌的表达技巧【知识点精析】诗歌的表达技巧,也就是表现手法,分抒情手法、描写手法、修辞手法三大类。

一、抒情手法。

抒情手法有直抒胸臆和间接抒情两种。

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”就是直抒胸臆;间接抒情又分借景抒情、托物言志、托物寓理、用典抒情、借古讽今、叙事抒情等六种。

①借景抒情。

即诗人把自身所要抒发的情感、表达的思想寄寓在景物之中,通过所描写的景物予以抒发。

如杜甫的《绝句》:“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年。

”全诗抒发了羁旅异乡的感慨,诗人借清新美好的春光景色的描写,透露出思归的感伤,以乐景写哀情,别具韵致。

又如唐朝李华的《春归即兴》:“宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。

芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

”“花自落”“鸟空啼”,强调了春山一路山花烂漫、鸟语宛转的佳境却“无人”来欣赏,以乐写哀,以闹写寂,写出了诗人对时代的感慨。

例1:[双调]清江引·秋怀张可久西风信来家万里,问我归期未?雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。

解析:本诗前两句,作者道出自己的思乡情。

不过这种思乡情有多深有多浓,作者没有直接外露,却是以“西风”“红叶”“黄花”“芭蕉”“秋雨”这些富有季节特征的一组景物构成意境,渲染出一幅色彩浓丽的秋景图。

那么,作者为什么把这幅秋景着上浓丽的色彩呢?通过首句“西风信来家万里”一想便知,是为了寄托自己浓浓的思乡情!这就是借景抒情的美妙之处。

②托物言志。

如王冕的《墨梅》“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”,于谦的《石灰吟》“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”等,一般是咏物诗。

③托物寓理。

如朱熹的《观书有感》“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,为有源头活水来”,王安石的《题西林壁》“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中”等,一般是哲理诗。

④用典抒情。

借用典故来抒发自己的感情,讽刺时事。

鉴赏古代诗词的技巧和方法大全_方法生活中的小技巧可以让我们减轻压力、节省时间和节省金钱。

学习这些简单而实用的技巧,可以让您更好地应对各种生活场景。

这里为大家整理了关于鉴赏古代诗词的技巧和方法大全,方便大家学习了解,希望对您有帮助!鉴赏古代诗词的技巧和方法大全(一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说,但上海不会考),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3;设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4、对比:强调了……突出了……5、反复:强调了……加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

第1页共12页(四)某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了……形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了……副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的`顺序能否调换?为什么?不能。

因为:(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

(六)段意的概括归纳 1。

记叙类文章:回答清楚(什么时间、什么地点)什么人做什么事。

格式:(时间+地点)+人+事。

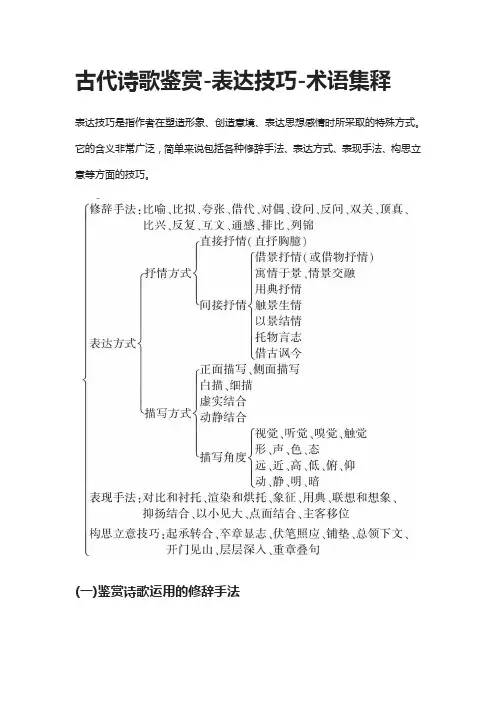

古代诗歌鉴赏-表达技巧-术语集释表达技巧是指作者在塑造形象、创造意境、表达思想感情时所采取的特殊方式。

它的含义非常广泛,简单来说包括各种修辞手法、表达方式、表现手法、构思立意等方面的技巧。

(一)鉴赏诗歌运用的修辞手法1.比喻:用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻,有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

如刘禹锡的《望洞庭》:“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”2.比拟:就是根据想象把物当作人来写(即拟人),或把人当作物来写、把此物当作彼物来写(即拟物)。

比拟有促使读者产生联想,使描写的人、物、事表现得更形象、生动的作用。

如韩愈的《晚春》:“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

”3.夸张:对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。

能够更突出、更鲜明地表现事物,增强语言的感染力。

如李白的《秋浦歌》:“白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜!”4.借代:借用相关的事物来代替所要表达的事物。

借代可用部分代替全体,具体代替抽象,特征代替人等。

借代的运用可使语言简练、含蓄。

如李清照的《如梦令》:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否,知否?应是绿肥红瘦!”5.对偶(对仗):用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。

对偶的作用从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄。

如李华的《春行即兴》:“宜阳城下草萋萋,涧水东流复向西。

芳树无人花自落,春山一路鸟空啼。

”6.设问:先提出问题,接着自己把看法说出。

问题引入,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。

如阿鲁威的《〔双调〕·蟾宫曲·怀古》:“问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。

紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。

更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。

鼎足三分,一分西蜀,一分江东。

古代诗歌鉴赏之表达技巧表达技巧是诗人塑造形象、创设意境、表达情感、阐述观点所采用的特殊的手法。

它主要包括四个层面的内容:结构特点、表达方式、修辞方法、表现手法。

对表达技巧的鉴赏,就是辨识诗歌中所使用的表达方式、修辞方法、表现手法或艺术构思,分析其本身的艺术效果,评价其对表现诗人的思想感情所起的作用。

1、常见的结构特点有:铺垫、伏笔、过渡、照应,开门见山、逐层拓展、卒章显志、起承转合等。

2、常用的表达方式有:记叙、描写、议论和抒情。

其中抒情和描写是考查的重点。

抒情手法有直接抒情和间接抒情,后者包括借景抒情、情景交融、托物言志、用典抒情、借古讽今等。

描写手法,主要是侧面描写中的渲染、烘托、动静结合、虚实相生、白描、工笔、细节等。

3、常见的修辞方法有:比喻、比拟、象征、起兴(使描写的事物更为形象生动);夸张、对比、设问、反问(突出作品的主旨);通感、借代、双关、叠字、对偶、反复(使作品中字句更为精巧)。

4、常见的表现手法有:借景抒情或情景交融、想象联想、烘托渲染、托物言志、化用典故、借古抒怀或借古讽今、抑扬、虚实相生、比兴寄托、衬托(动静相衬、以有声衬无声等)、对比、象征等。

答题步骤第一步:总说,准确指出运用何种表达技巧;第二步:分说,结合作品具体诗句,分析其运用的这种方法;第三步:小结,该方法突出的效果和好处,表达了诗人怎样的思想感情。

一、阅读下面一首宋词,然后回答问题。

柳梢青·送卢梅坡刘过泛菊杯深,吹梅角远,同在京城。

聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。

教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。

后夜相思,尘随马去,月逐舟行。

【注】①泛菊:饮菊花酒。

②吹梅:吹奏《梅花落》。

“聚散匆匆”一句在内容上强调什么?在上片的结构上起什么作用?二、阅读下面这首诗,回答后面的问题。

早行陈与义露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

此诗主要用了什么表现手法?有何效果?三、阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

古代诗歌的表达技巧诗歌的表达技巧多种多样,最常见的有:借景抒情、动静结合、抑扬结合、映衬对比、借古讽今、托物言志、卒章显志等,为了便于掌握我们大体分为以下几点:一、抒情手法1、直抒胸臆直接对相关人物和事件表明爱憎态度的抒情方式。

如:唐陈子昂《登幽州台歌》,全诗以慷慨悲凉的基调,通过登幽州台直接表达了诗人功业难就、空怀壮志的悲情和失意苦闷的情怀。

2、借景抒情(寄情于景、情景交融)即诗人把自身要抒发的情感、表达的思想寄予在景物中通过描写予以抒发。

如:唐李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

”全诗无一字说惜别,无一字说伤怀,但伤怀惜别之情如江水般绵绵无尽。

意蕴长远含蓄。

3、托物言志诗人借自然界中的某物自生具有的特征,来表达某种志向和情感,诗中的物具有人格化的色彩。

如:明于谦的《石灰吟》借石灰清白的特点来抒发自己坚强不屈,洁身自好的品质和不同流合污与恶势力斗争到底的思想感情。

4、用典抒情借用典故来抒发自己的感情,讽喻时事。

如:宋辛弃疾的《永遇乐.京口北固亭怀古》5、牧的《泊秦淮》烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

”借陈后主的荒淫亡国讽喻晚唐统治者,含蓄地表达了诗人对历史的深刻思考,对现实的深切忧思。

感情深沉,意蕴深邃。

6、叙事抒情在古风作品中比较常见。

如:唐白居易的《卖炭翁》二、描写手法1、渲染本是一种国画技法,用于艺术创作就是从正面着意描写,使刻画形象的某一方面更为突出。

如:汉乐府民歌《江南可采莲》“江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

”诗中“鱼戏莲叶东”四句采用了渲染,是全诗生动活泼,音调优美,把水上采莲的画面和人们采莲时的欢愉活灵活现的体现在人们眼前。

2、烘托本是一种国画技法,用于艺术创作则指从侧面着意描写,作为陪衬。

烘托包括两种,一是正衬,二是反衬。

正衬是用相同的东西来衬托。

古代诗歌鉴赏技巧(精选7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如计划总结、合同协议、管理制度、演讲致辞、心得体会、条据书信、好词好句、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as plan summaries, contract agreements, management systems, speeches, insights, evidence letters, good words and sentences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!古代诗歌鉴赏技巧(精选7篇)古代诗歌鉴赏技巧(1)先观点后理由先总后分式分点作答式答题的一般格式可简化如下:形象:身份+性格(+情感/塑造形象的意义)(先定性分析,再定量组合)诗歌意象、含义:表层含义+深层含义(即解释诗句)所抒感情:通过什么内容+抒发(寄寓)什么感情体会意境:运用什么手法+抓住哪些意象+营造怎样意境(两个双音节词概括)+抒发什么情感品味关键词句:释义+还原意境+运用手法+表达作用(句意+文意+主旨情感)分析修辞方法:揭示手法+分析表达作用(句意+文意+主旨情感) 分析表达方式:怎样叙(描写)+叙(描写)什么+抒什么情赏析表现手法:手法+表达作用(句意+文意+主旨情感)概括评价诗歌内容:这是一首什么样的诗+诗歌各句分别写了什么+通过什么手法 (+塑造了什么形象)+抒发什么情感+评价(总分总式)古代诗歌鉴赏技巧(2)例 3 阅读杜甫《丹青引赠曹将军霸①》(节选)回答:为了突出曹霸的高超画技,诗人作了哪些铺垫?请简要分析。

古代诗歌鉴赏的表达技巧鉴赏诗词的表达技巧考查的是考生的鉴赏评价能力。

鉴赏评价能力是阅读能力的最高层级。

鉴赏诗词的表达技巧,包括三个层面的内容:修辞手法、表达方式、表现手法。

一、修辞手法比喻、拟人、借代、夸张、对偶、反问、设问、双关、互文、反复等。

(一)比喻试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

(贺铸《青玉案》)(设问、比喻、夸张)【赏析】若要问我有多愁?就像那遍地迷蒙的衰草那样多,像满天飘舞的柳絮那样乱,像黄梅时节的细雨连绵不绝。

用“一川烟草”“满城风絮”“梅子黄时雨”三个比喻,即博喻,抒发了词人因思慕而引起的无限愁思。

(二)拟人霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

(林通《山园小梅》)(拟人)【赏析】白鹤将要飞下来时,先偷看梅花几眼;粉蝶如果知道梅花这样美,该早就销魂了。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶因爱梅而至销魂,把粉蝶对梅的喜爱之情夸张到极点。

(三)借代1、知否,知否?应是绿肥红瘦。

(李清照《如梦令》)(借代)【赏析】诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写出了叶的茂盛和花的凋零。

2、“终岁不闻丝竹声”“门前冷落鞍马稀”(白居易《瑟琶行》)“何以解忧,惟有杜康”(曹操《短歌行》)(借代)【赏析】诗中分别以“丝竹”代音乐,以“鞍马”代客人,以“杜康”代酒。

(四)夸张千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

(杜牧《江南春》)(夸张)【赏析】对这首诗,明代的文学家杨慎在《升庵诗话》中批评说:“千里营啼,谁人听得?千里绿映红,谁人见得?若作十里,则营啼绿红之景,村郭、楼台、僧寺、酒旗,皆在其中矣。

”作者写的是江南春天的景象。

诗中的“千里”使用了夸张手法,写出了江南的广阔和春意盎然。

这样写可以引起读者的想象和联想,使诗歌更富表现力和感染力。

(五)对偶1、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)(对偶)2、战士军前半死生,美人帐下犹歌無,(高话《燕歌行》)(对偶、对比)【赏析】以战士死在沙场与将帅纵情声在进行对比,形象鲜明,揭露深刻(六)反问百战疲劳壮士哀,中原一败势难同,江东弟子今犹在,肯为君王卷土来?(王安石《乌江亭》)(反问)【赏析】经过多次战争的疲劳的壮士非常悲哀,中原一败之后大势难以挽回。

古代诗歌表达技巧鉴赏古典诗文2009-01-23 2033古代诗歌表达技巧鉴赏一、表达技巧简介古代诗歌的表达技巧多种多样,难以穷尽。

概括起来说,大致可以分为以下几类:1.运用表达方式的技巧在现代作品中,基本的表达方式有叙述、描写、说明、议论、抒情等。

在古代诗歌中主要有描写、抒情两类。

描写,有正面描写和侧面描写之别。

在李白《梦游天姥吟留别》中,“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”这两句主要是运用正面描写,表现其高峻奇伟之势;“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,则是用侧面描写烘托天姥山的高峻奇伟。

换个角度,有实写、虚写之说。

抒情有直接抒情和间接抒情两种。

李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,是直接抒情;杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,也是直接抒情;李清照“一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头”,也算是直接抒情。

而姜夔《扬州慢》“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声”,却是间接抒情,它同柳永的“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”一样,都是借景抒情。

2.运用表现手法的技巧古代诗歌的表现手法,主要有比兴手法,如《孔雀东南飞》的“孔雀东南飞,五里一徘徊”;象征手法,如李白《行路难》“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;有对比、烘托、反衬、托物言志、拟人化等等,不一而足。

例1:绝句二首(其二)杜甫江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年。

这首诗抒发了羁旅异乡的感慨。

诗的前两句写景,简直是一幅令人目迷神驰的风景画。

你看:漫江碧波荡漾,显露出白翎的水鸟,掠翅江面,好一派怡人的风光!满山青翠欲滴,遍布的朵朵鲜花红艳无比,简直就像一团团燃烧着的旺火,多么灿烂。

以江碧衬鸟翎的白,碧与白相映生辉;以山青衬光的红艳,青与红相互斗丽。

一个“逾”字,将水鸟借江水的碧色衬托而逾显其白;一个“欲”字,则以拟人化赋花朵以动态,使之摇曳而多姿。

看来诗人是运用了多种技巧来描写这幅令人赏心悦目的风景画。

然而诗人的旨意不在此,而在后面两句:“今春看又过,何日是归年?”“今春”之景不可谓不美,但“看又过”包含着时光流逝,归期遥遥,远春景非但引不起游玩的兴致,反而勾起了漂泊的感伤。

这样看来全诗更主要的技巧是以乐景衬哀情,极写春景之美,更能衬出归心的殷切和乡思之深。

3.谋篇布局的技巧古代诗歌,尤其是近体的律诗绝句,篇幅虽然短小,但十分讲究谋篇布局。

上一讲引到的王维《观猎》,首联起得突兀,“风劲角弓鸣”大有先声夺人之势;颔联写发现猎物,奋力追击的情形,生动而又逼真;颈联写猎罢归营,不着痕迹地表现了将军策马疾驰的风姿;末联以“回看”一语写将踌躇满志的神情,以与首联对比照应,颇令人回味。

清人评论这首诗时说道:“章法、字法、句法俱臻绝顶”这绝非过誉。

懂得古代诗歌谋篇布局的技巧,也是诗歌鉴赏必备的条件。

二、鉴赏表达技巧的目标鉴赏诗歌的表达技巧,不在于辨识作品运用了哪些技巧,而在于分析、评述运用这些表达技巧所产生的表达作用、表达效果。

例2望江南李煜多少恨,昨夜梦魂中。

还是旧时游上苑,车如流水马如龙,花月正春风。

这是南唐李后主亡国入宋以后写的一首词。

这首词通篇不对当时的处境作正面描写,而是写梦境,写梦中游上苑的热闹景象和“花月正春风”的美好景色。

为什么这样写?是用梦境来反衬现实。

梦境写得越是繁华热闹,梦醒后的悲哀越显浓重,对昔日繁华的眷恋越深,便越显得今日处境的凄凉,“恨”的含意便表达得越充分。

例3小松杜荀鹤自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

这首诗借松写人,托物讽喻,这是不难看出来的。

但借“小松”究竟写什么样的人呢?托“小松”讽刺什么呢?这便是鉴赏应该完成的任务。

因此要作一番探究。

首句扣住小松之“小”写它的生活环境和生命力。

刚出土的小松树生活在“深草里”,但它不屈服,不示弱,而是“刺头”—长着松针的头虽细但直而硬,一个劲地向上冲刺,锐不可当。

“蓬蒿”是较高的野草,而今小松冲出了蓬蒿。

这里的“出”与上句“刺”相呼应,很有力度。

“渐觉”用得有分寸,既写出“出”的过程,又是爱护小松的细心人观察所得。

不关心小松的人对它的“出”则是视而不见的。

故笔锋一,发出深深的感慨:“时人不识凌云木,直待凌云始道高。

”第一句的“凌云木”指小松,后一句的“凌云”是指长成参天大树的松。

“时人不识凌人木”,是说世俗之人没有眼光,没有见识,不知小松将来要长成参天大树,成为栋梁之材。

一直等到它长成“凌云”大松以后才说“这树真高”。

原来诗人写小松实际是写不被人所识的年少而有发展前途的之人,写出他们的不幸命运,讽刺的是那些“不识”人才的人。

到了这一步,算是完成了对这首诗表达技巧的鉴赏。

三、典型试题分析阅读下面一首诗,完成后面的题目望海楼米芾云问铁瓮近青天,缥缈飞楼百尺连。

三峡江声流笔底,六朝帆影落樽前。

几番画角催红日,无事沧洲起白烟。

忽忆赏心何处是,春风秋月两茫然。

[注]①望海楼:宋时在镇江城内。

②铁瓮:镇江古有“铁瓮城”之称。

③沧洲:滨水的地方。

(1)本诗所咏的是望海楼,却先写铁瓮城矗立云间,邻近青天,作用是。

(2)本诗颔联分别冠以“三峡”和“六朝”,从和两方面拓展了诗歌的境界,增强了诗歌的气势。

(3)对“三峡江声流笔底,六朝帆影落樽前”的理解不确切的一项是()A.登楼望江,联想到了三峡的险峻B.片片帆影,倒映在诗人的酒樽里。

C.征帆流舸,激起诗人饮酒的豪情。

D.涛声阵阵,引发诗人作诗的雅兴。

(4)这首诗的颈联多角度写景,请具体说明其中的两点。

①②这是2003年高考上海卷的第17至20题。

米芾的诗题为“望海楼”,而从楼所踞的城池写起,这是为望海楼铺设高接云天又有雄奇之概的地理环境。

于是第二句开始写楼,楼而能“飞”是形容楼高如同凌空架构,又是形容楼檐上翘,楼体大有飞腾之势。

首联二句是诗人自远方对望海楼的仰视。

坚如铁瓮的城池是楼的根基,无限的天宇是楼的背景,极写望海楼的高峻奇伟。

可见第(1)题的答案是:烘托望海楼的高峻。

命题者就诗的第二联出了两道题。

这一联写诗人登楼俯瞰的情景。

望海楼下临大江,昼夜奔腾,涛声入耳,触发了诗人挥笔作诗的雅兴,但诗人却说江声流到了笔底,江上片片征帆映入眼帘,又引动了举樽饮酒的豪情,但诗人却说帆影落到了樽前,可谓妙趣横生。

在这两句之首分别冠以“三峡”、“六朝”二字,景与情一下就脱开了眼前的实际,空间、时间大大拓展。

诗人驰骋想象,让江声带着三峡崔巍险峻,让帆影映着六朝的繁盛。

这样,诗人的见闻感受便突出了望海楼的高大久远。

可见第(2)题的答案是:空间、时间;第(3)题的答案是B。

就在诗人尽情观赏、兴致勃勃之际,黄昏来临,远处传来阵阵的画角声,像在催促红日西沉。

日落了,平静的江边升腾起白色的雾气。

这一联写景是自楼内向楼外远望,视线随地平线延伸。

在这里,红日、白烟形成色彩对比,日落、烟起形成动态对比,画角之声与黄昏的静又形成对比。

它们又融合起来构成完整的画面。

这样看来,第(4)题的答案是①色彩(红、白);②声音(画角);③动态(催、起)。

(写出其中两点即可)尾联由“忽忆”二字领起,诗歌的情调急剧变换,透露出茫然、低沉、伤感的情绪。

本联因与试题无关,不再作分析。

四、练习及答案1.阅读下边一首诗,完成(1)—(2)题。

秋思张籍洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复空匆匆说不尽,行人临发又开封。

(1)秋风本无形,诗人为什么用“见”?请说说你的理解。

答:(2)“行人临发又开封”这是一个成功的细节描写。

请结合全诗简要分析这一细节描写的成功之处。

答:2.阅读下边一首诗,完成(1)—(2)题。

画眉鸟欧阳修百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

(1)这首诗写了几种画眉鸟?是怎样写画眉鸟的?答:(2)写画眉鸟,表达了怎样的思想感情?答:3.阅读下边一首诗,完成(1)—(2)题。

东栏梨花苏轼梨花淡白柳色青,柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。

(1)诗人为什么见“东栏一株雪”而“惆怅”?请联系全诗作简要分析。

答:(2)有人认为“梨花淡白”与“一株雪”相重复,主张将“梨花淡白”改为“桃花烂熳”。

你对这一主张有什么看法?答: 4.阅读下边一首诗,完成(1)—(2)题。

渡湘江杜审言迟日园林悲昔游,今春花鸟作边愁。

独怜京国人南窜,不似湘江水北流。

[注]杜审言,唐代诗人,唐中宗时曾被贬到极为偏远的降州。

这首诗是他被贬的途中所作。

(1)清人吴乔说:“情能移境,境亦能移情。

”试据此对“今春花鸟作边愁”一句作评析。

答:(2)简析“独怜京国人南窜”在整首诗中的作用。

答:5.阅读下边一首词,完成(1)—(2)题。

鹊桥仙夜闻杜鹃陆游茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。

林莺巢燕总无声,但月夜常鸣杜宇。

催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。

故乡犹自不堪听,况半世飘然羁旅?[注]①惊残:惊醒。

②故乡:即家乡。

(1)这首词“茅檐人静”等三句描写了什么景象?有什么作用?答:(2)词中“林莺巢燕总无声,但月夜常啼杜鹃”两句运用了什么手法。

这样写在表达上有什么好处?答:附:答案及简析1.(1)秋风无形,但它可使草木枯黄,百花凋零,给自然带来秋光秋色,因此虽无形却可见。

用“见”可将秋风及其带来的秋景联系起来,给读者以暗示和联想。

(2)这一细节看似平常,但它既照应了“意万重”,又紧承“复恐”,刻画出心有千言万语惟恐言之不尽的复杂而微妙的心理。

能让读者体味其中浓浓的乡思之情。

2.(1)这首诗写了两种画眉鸟,一是林中的,一是笼中的。

用对比的手法写画眉鸟。

前者在林中“随意移”、“自在啼”,自由自在;后者锁于金笼之中,完全没有自由。

(2)这首诗借鸟咏怀,表达了对自由的赞美之情和对束缚个性、窒息性灵的憎恶之意。

3.(1)诗人见梨花而“惆怅”是因为他感到春光易逝,人生短促。

(梨花盛开、柳色深青远是春末夏初之景,已暗含伤春之感;“人生看得几清明”便是直接感叹人生短促)(2)不能改为“桃光烂熳”,因为“梨花淡白”是紧扣诗题写景,如果改为“桃花烂熳”本诗就变成写桃花了。

“花满城”也就成了“桃花满城”了。

4.(1)“今春花鸟作边愁”是从忆昔游到今春的边愁。

鸟语花香本应给人以欢乐,然而诗人在流放途中,只能引发远去边疆的哀愁。

这是以心中的情移眼前的境(景)。

诗人缘情写景,因而景随情,且句中“花鸟”更反衬出边愁。

(2)这是全诗的中心,起承上启下的作用。

前两句忆昔游而悲,见花鸟而愁;后一句为江水北流而感叹。

这都是诗人远离京城,正在南窜途中的感慨。

这三句都是从“独怜京国人南窜”生发出来的。

5.(1)这三句描写了春晚寂静、昏暗、风雨凄迷的景象。

其作用在于为杜鹃出场作铺垫,也为后文表达词人飘零身世和凄凉的心境作铺垫。

(2)运用烘托手法,其好处是以“静”衬托出杜鹃啼声的悲切。

(“总无声”衬“啼杜宇”,而啼声“催成清泪”)。