普通植物的病理学—植物病原物的致病性与致病力

- 格式:ppt

- 大小:6.31 MB

- 文档页数:157

普通植物病理学植物的病害形态和发病机制普通植物病理学是研究植物疾病的一门学科,其核心内容包括病害形态和发病机制。

本文将从这两个方面来介绍普通植物病理学。

一、病害形态植物病害形态是指植物受到病原微生物或其他因素感染后,所表现出的外部症状。

不同病害形态的出现,对于病理学家和农民来说,是判断该病的种类以及采取相应防治措施的重要依据。

1. 感染部位植物病害的感染部位主要有根、茎、叶、花和果实等。

根部感染主要表现为根腐病、根瘤病等;茎部感染主要表现为腐烂、溃疡、瘤状物等;叶部感染主要表现为斑点、枯黄、溃疡等;花和果实的感染则表现为腐烂、凋萎、褪色等。

2. 外部症状植物病害的外部症状可以分为萎蔫、坏死、脱叶、畸形和颜色变化等几种类型。

其中,萎蔫是由于水分供应受限或导管系统受阻而导致植物无法正常吸收水分和养分;坏死则是植物组织的死亡,通常表现为暗褐色或黑色病斑;脱叶是植物叶片的掉落,通常会导致植物的光合作用能力下降;畸形是植物组织发育异常,如畸形根、畸形叶等;颜色变化则是植物组织颜色发生异常改变,如叶片黄化、病斑发黑等。

二、发病机制植物的发病机制是指植物受到病原微生物或其他因素侵染后,植物体内和外部发生的生理变化和反应。

了解发病机制可以帮助我们更好地预防和控制病害的发生。

1. 直接侵染直接侵染是指病原微生物通过侵入植物表面伤口或开放器官,直接进入植物组织并引起感染。

这种侵染方式主要由细菌、真菌和寄生虫等微生物引起。

例如,细菌会通过伤口侵入植物的叶片或茎部,引起病斑形成;真菌则会通过孢子进入植物的叶片或果实,引起霉病或黑斑病;寄生虫则会通过针吸口侵入植物,引起萎蔫或组织变色。

2. 感染侵染感染侵染是指病原微生物通过植物的气孔、细胞间隙等开放的位置进入植物组织。

感染侵染主要由真菌和病毒等微生物引起。

例如,真菌孢子会利用植物的气孔进入叶片内部,造成霉菌病;病毒则通过昆虫叮咬植物,将病毒颗粒带入植物组织。

3. 内生侵染内生侵染是指病原微生物通过植物的根际环境或根系直接侵入植物体内,引起根部或茎部的感染。

植物病理学研究植物病原微生物及其在植物上的作用与危害的科学植物病理学是研究植物病害的发生、发展和防治的科学。

在植物病害的研究中,植物病原微生物起着重要的作用。

植物病原微生物包括细菌、真菌、病毒和其他类型的微生物,它们能够侵入植物并引起病害。

本文将重点介绍植物病原微生物的种类及其在植物上的作用和危害。

一、细菌性植物病害细菌是一类单细胞微生物,它们存在于自然界的各个环境中。

细菌性植物病害是由细菌引起的植物病害,常见的有细菌性斑点病、细菌性软腐病等。

细菌性斑点病是由一种或多种细菌引起的植物叶片上的小圆点病斑,严重时会导致叶片凋落,影响植物的生长。

细菌性软腐病则是由一些产生纤维素酶和果胶酶的细菌引起的,它们可以分解植物细胞的壁,导致植物软腐。

二、真菌性植物病害真菌是一类多细胞的生物体,它们以分解有机物为生。

真菌性植物病害是由真菌引起的植物病害,常见的有植物霉菌病、锈病等。

植物霉菌病是由霉菌侵入植物并在植物体内生长繁殖引起的,它们通过孢子传播,并在植物叶片和茎上形成灰白色的霉菌。

锈病则是由锈菌引起的,它们寄生于植物的叶片和茎上,形成红褐色的锈斑,影响植物的正常功能。

三、病毒性植物病害病毒是一种非细胞的微生物,它们寄生于细胞内,利用细胞的机制进行繁殖。

病毒性植物病害是由病毒引起的植物病害,常见的有花叶病毒病、黄化曲叶病等。

花叶病毒病是由一类复杂病毒引起的,它们可以通过介体传播,导致植物叶片出现花斑和纹理异常。

黄化曲叶病则是由一类黄化病毒引起的,它们能够使植物的叶片变黄、翘曲,严重时导致植物死亡。

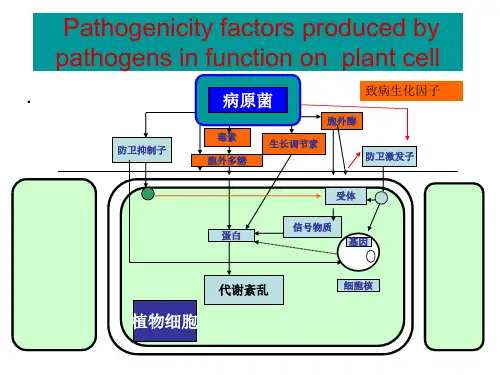

植物病原微生物在植物上的作用和危害不仅仅是引起病害,它们还能够影响植物的生长和发育。

植物病原微生物通过侵入植物体内,繁殖并分泌一系列的代谢产物,这些代谢产物可以抑制植物的生长和发育,导致植物的叶片变小、茎干变细,甚至影响植物的开花和结实。

为了防治植物病害,科学家们通过研究植物病原微生物的生物学特性,寻找抗病机制,并发展了一系列的防治策略。

![植物病理学-农学-第三章 植物病原物的致病性和寄主的抗病性 [兼容模式]](https://uimg.taocdn.com/eb854301192e45361066f5c3.webp)

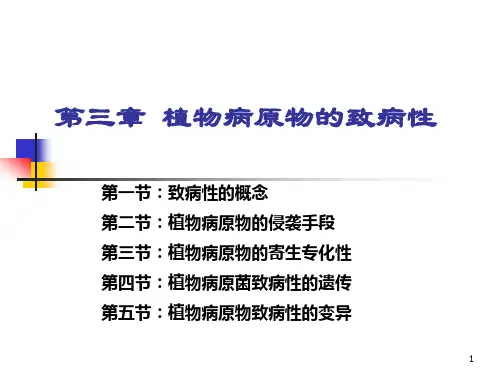

植物病害发生的原因

西北农林科技大学

生物性(侵染性)病原

病原(cause of disease)——凡能引起植物发病的直接原因。

病原

非生物性(非侵染性)病原

生物性病原——引起植物病害的生物,又称之为病原物(pathogen)。

Fungi 真菌

Bacteria 细菌

Virus 病毒

Viroid 类病毒

Nematode 线虫

Phytoplasma植原体

Mite螨类

Parasitic plant 寄生性植物

凡由病原物引起的植物病害因其都能相互传染,故称为传染性病害或侵染性病害(infectious disease)。

寄主(host)——被病原物寄生的植物。

侵染性病害

植物病原物

由非生物性因素引起的病害,不能互相传染的,称为非侵染性病害(noninfectious disease )。

非生物性病原:除了病原物以外的引起植物发病的因素。

营养 失调 温度 失调

光照 失调 大气 污染 肥害 水分 失调 药害

由非生物性因素引起的病害,不能互相传染的,称为非侵染性病害(noninfectious disease)。

樱桃黄化:缺锰干旱。

普通植物病理学1.植物病理学:研究植物发生病害的原因,病害的发生发展规律,植物与有害生物间的互作机制以及怎样控制病害等的学科名称,称为植物病理学。

2.植物病害:植物在生长发育过程中由于受到病原生物的侵染或不良环境条件的影响,其影响或干扰强度超过了植物能够忍耐的限度,植物正常的生理代谢功能受到严重影响,产生一系列病理学变化过程,在生理和形态上偏离了正常发育的植物状态,有的植株甚至死亡,造成显著地经济损失,这种现象就是植物病害。

3.病害三要素(详解):通常情况下只要有一种病原生物侵害了植物,植物发生病害,但也有两种或多种病原生物共同侵染植物而引发病害。

有时仅有病原生物和植物两方面,植物不一定发生病害,因为病原生物可能无法接触或侵染植物,也就不能影响和干扰植物的生长发育,因此还需合适的媒介和一定的环境条件予以满足,才能对植物构成威胁。

4.病害三要素:病原生物,寄主植物和一定的环境条件,三者相互配合才能引起病害的观点,就称为病害三要素。

5. 病因的划分:植物病害分为两大类,第一类是有病原生物因素侵染造成的病害,称为侵染性病害,因为能在植物间传染,所以又称传染性病害。

另一类是没有病原生物参与,只是由于植物自身的原因,或外界环境条件的恶化,所引起的病害,这类病害不会在植株间传染,因此称为非侵染性病害或非传染性病害。

6.病状:指发病植物本身所表现出来的反常现象。

7.病征:指病原物在植物体上表现出来的特征性结构,并不是所有的植物病害都有病征表现。

(病毒无病征)病征只有在侵染性病害重才有出现,所有的非侵染性病害中都没有病征出现。

8.病状类型:分为变色,坏死,萎蔫,腐烂,畸形。

9.腐烂(是植物组织较大面积的分解和破坏):可分为干腐,湿腐和软腐。

根据腐烂的部位不同,可分为根腐,基腐,茎腐,果腐和花腐等。

10.病征类型:真菌(1.霉状物或丝状物2.粉状物或锈状物3.垫状物或点状物4.索状物5.颗粒状物)细菌(菌脓或流胶)11.专性寄生:只能从活的寄主细胞中获取营养,寄生力强。

國立中興大學植物病理學系 林益昇教授編印普通植物病理學講義教師林益昇第三章 寄生性寄生性((Parasitism )植物病原菌與動物、人類的病原菌屬於同一群的微生物,然而除了極少部份亦可攻擊它的媒介昆蟲之外,尚未發現可同時攻擊植物、動物和人類者,此乃與病原菌的寄生性(parasitism )與病原性(pathogenicity )有關。

以下讓我們瞭解一些有關的術語與觀念。

1.Cause of disease (病因)廣義而言,病因是只指環境因子改變、植物的生理變化,進而在形態上表現者。

然而當病原微生物參與這個病害系統時,常被誤認為是唯一的發病因子,忽略病害發展過程所受到其他環境因子的影響。

嚴格來說,這是不對的。

因此有人建議使用 incitant 來說明病因,然而這個術語卻過份強調環境因子,忽略病原微生物的重要性。

最適當的字眼是 induce ,它是指植物被持續的干擾,包括病原微生物及環境條件,但植病學家在文獻上仍然慣用 cause 及 causal organism 的術語。

非生物性病原常被稱為 stress factor 。

2.Parasite (寄生物或寄生菌)希臘文是 parasitos ,para 是旁邊;sitos 是食物的意思。

Parasite 是指坐在旁邊,不斷說恭維話與你分享食物者。

在社會學上稱為 social parasite 。

在生物學上則指一個微生物生活在其他"活"的生物裡面或上面,並從中吸取養份者,稱為寄生物,如果它是菌類則稱為寄生菌。

3.Saprophyte (腐生菌)一個微部在無生命的有機或無機物內或上,獲取養份營生者,稱之。

4.Obligate parasite (biotrophs )絕對寄生菌又稱為活物寄生菌,乃指一些寄生菌如 viruses 、viroids 、mycoplasmas國立中興大學植物病理學系 林益昇教授編印及一些 fastidious bacteria 、nematodes 、protozoa 以及 fungi (如露菌、白粉病菌、銹病菌等),只能寄生於活體裡,沒有腐生行為。

植物病理学研究植物的疾病和病原体植物病理学是研究植物的疾病和病原体的学科,其中包括了对植物疾病的发生、发展和传播的研究,以及对病原体的鉴定、防治和管理的研究。

本文将简要介绍植物病理学的研究内容和意义。

植物病理学的研究内容主要包括三个方面:植物病害的发生与发展、病原体的鉴定与分类以及植物病害的防治与管理。

一、植物病害的发生与发展植物病害的发生与发展是植物病理学的基础研究内容。

研究人员通过对植物病害的病原体、宿主植物和环境因素之间的相互关系进行观察和实验,探究疾病的发生机理和发展规律。

他们研究病原微生物感染宿主植物的途径、侵入机制,以及在植物体内定殖并繁殖的过程。

此外,他们还关注病害的发展过程中与病原体和宿主植物相互作用的生理、生化、分子和遗传机制等方面的问题。

二、病原体的鉴定与分类病原体的鉴定与分类是植物病理学的另一个重要研究方向。

研究人员通过对病原微生物的形态学、生理学、生物化学和分子生物学等特征进行系统分析和比较,确定其物种和分类地位。

他们还通过建立病原体的鉴定和分类体系,为科学家、农民和政府部门提供了判断和诊断植物病害的依据。

三、植物病害的防治与管理植物病害的防治与管理是植物病理学的应用研究内容。

研究人员通过开展病害的防治试验和调查,评估不同防治措施的效果,并制定相应的防治策略。

他们还研究病原体的致病机制,开发新型的防治方法和控制手段,以提高植物病害防治的效果和效率。

植物病理学的研究成果不仅可以用于农田作物的病害防治,还可以应用于园艺植物、林木、花卉等植物的病害管理。

植物病理学的研究对于保障粮食安全、提高农业生产水平有着重要的意义。

植物病害是造成农作物减产和品质下降的主要原因之一。

通过对植物病害进行深入研究,可以及早预测和监测植物病害的流行趋势,发现新出现的病害,并采取相应的控制措施。

有效控制和防治植物病害不仅能提高农作物的产量和品质,还可以减少农药的使用量,节约农业资源,保护环境。

总结而言,植物病理学是研究植物疾病和病原体的学科,其研究内容包括植物病害的发生与发展、病原体的鉴定与分类以及植物病害的防治与管理。