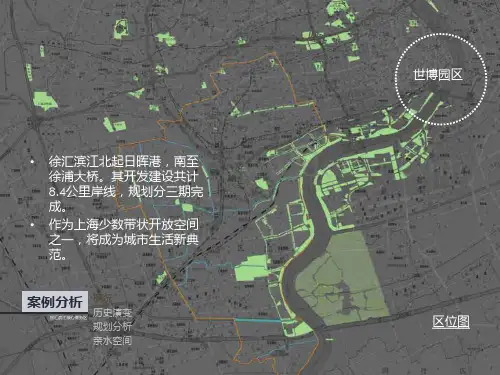

上海历史规划简介

- 格式:ppt

- 大小:17.47 MB

- 文档页数:37

李百浩郭建黄亚平上海近代城市规划历史及其范型研究(1843~1949)图11840年以前上海县城图资料来源:christianHennot&zhengzu’an,AtlasdeShanghaiEspacesr。

presentationsde1849aJours1上海近代城市规划的历史分期在中国近代城市史上,上海与汉口、天津等开埠城市一样,其城市规划都不是以T业化为起点的。

1843年的开埠通商、建立租界是上海城市近代化的起点,西方国家借助租界的殖民化促成了上海的城市化、近代化,其实质是商贸化。

商贸化带来了新市区、大城市的产生。

1927年上海特别市建立,成立市中心区域建设委员会,近代城市规划逐步形成。

上海loo余年的发展建设.虽然有三方四界的行政主体.但城市规划的成立.也是由局部规划到整体规划的发展过程。

根据上海近代城市规划特点,结合中国社会政治的变革,其演变历史分期可划分为以下3个阶段6个时期(表1):1.1第一阶段:近代城市形成与新市区建设、老城区改造(1843~1927)第1期:租界形成与发展兴盛(1843~1895)第2期:既有城市改造与发展(1895~1927)1.2第二阶段:近代城市规划形成与城市局部地区规划(1927~1942)第3期:上海特别市政府成立.城市规划的兴盛与确立(1927~1937)第4期:日本侵占上海,殖民主义规划的延续(1937—1942)1.3第三阶段:近代城市规划成熟及城市总体规划(1942—1949)第5期:太平洋战争爆发,欧美近代主义城市规划的导人(1942~1945)第6期:抗日战争胜利,城市总体规划的复兴与搁浅(1945~1949)第1期与第2期,以1895年中国第一个市政机关——上海南市马路工程局的成立为区分.并且同年,甲午战争爆发、中日《马关条约》订立。

第一、二阶段的区分是1927年7月(民国十六年),上海被定为特别市,开始大上海市中心区计划。

第3期与第4期,以1937年的“八一三”事变.日本军队全面侵入上海为区分。

上海市南翔双塔历史文化风貌区保护规划(控制性详细规划)2006-11-14(一)规划范围:本风貌区范围为由民主街-沪宜公路-德华路-规划道路东侧所围合的区域,总面积为20.40公顷。

本规划范围即为本风貌区的范围。

(二)规划编制依据:1、《中华人民共和国城市规划法》,1989年2、《中华人民共和国文物保护法》,2002年3、《上海市城市规划条例》,2003年4、《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》,2003年5、《上海市郊区及浦东新区历史文化风貌保护区范围》,2005年(三)规划目标:(1)保护历史建筑与传统街道风貌,梳理空间结构,挖掘文化内涵,强化老街地区的历史风貌与特色。

(2)通过对风貌区的土地使用进行调整,使城镇的功能布局趋于合理,使双塔地区的区位价值得以发挥出其应有的经济效应。

(3)通过对该地区建筑环境的利用与整治,改变建筑景观不协调、建筑品质不高的现状,并结合云翔寺及其周边地区的已完成的改造,复兴南翔城镇传统商业中心区。

(四)功能定位:本风貌区确定为以宗教活动、文化休闲、旅游观光以及商业和服务业有机结合的城镇传统服务地区。

本规划着重对本风貌区全面提升文化品质和环境品质,同时保留部分居住功能,优化拓展商业服务功能,复兴城镇传统中心。

(五)风貌特征:上海市南翔双塔历史文化风貌区是嘉定区南翔镇保存较为完整的历史城区。

本风貌区以始建于五代的市级文物保护单位南翔双塔及近期恢复的云翔寺等宗教建构筑物为中心,横沥河、走马塘两河道穿越基地而过,两岸风貌具有江南水乡的典型特征,沿共和街、人民街、胜利街等街巷及河岸保存有一定数量清代至民国时期传统建筑群,传统建筑包括民居及商业店铺等建筑类型。

本风貌区集中反映了上海郊区以重要宗教场所和商业街市结合形成城镇中心的传统江南城镇风貌特点。

(六)主要规划控制指标:1、建筑保护与更新规划控制本次规划将风貌区内的建筑按保护与更新类别确定为五大类,分别为:保护建筑、保留历史建筑、一般历史建筑(1975年以前建造)、必须拆除的建筑、其他建筑(1975 年以后建造)。

松江古城仓城历史文化风貌区保护规划按照国务院关于《加强历史文化遗产保护的通知》和《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》的精神,我区历史文化风貌区和优秀历史建筑保护工作,得到区四套班子领导的充分重视,得到社会各界有识之士的普遍关注。

感奋之余,抒发一孔之见。

一、划定历史文化风貌区的意义在本区历史文化资源普查工作中,我们更加深刻地体会到,松江历史文化风貌区蕴含着上海之根特有的精神财富;历史文化风貌区中的文化遗产,是千秋万代松江人民智慧的结晶,是中华民族的文明瑰宝。

作为城市记忆、城市生命符号的历史文化风貌区,具有历史文化传承、构建和谐社会的文化功能,是不可再生的历史文化资源。

韩正市长指出,建设是发展,保护也是发展。

这是一种科学的发展观。

上海城市规划局对来上海的外国友人作过调查,外国朋友对上海记忆犹新的地方有三处:一是豫园,二是外滩,三是新天地。

上海数以万计的高楼没有给人留下深刻记忆,而这三处作为城市文化的生命符号,谱写出史诗般的城市经典乐章。

在大拆大建之后,划定历史文化风貌区的意义显而易见。

二、松江历史文化风貌区的基本概况2005年10月23日,上海市人民政府正式批准《上海市郊区及浦东新区历史文化风貌区范围》,其中松江历史文化风貌区共有三处:一是占地面积66公顷的松江仓城历史文化风貌区;二是占地面积30.7公顷的松江府城历史文化风貌区;三是占地面积13.2公顷的泗泾下塘历史文化风貌区,三处共计占地面积为109.9公顷,1648.5亩土地面积,约1.1平方公里。

从目前情形来看,上述三处,以松江仓城和泗泾古镇二处相对原汁原味;以历史的、文化的、原始风貌的标准来考量,又以仓城历史文化风貌区的地理位置、文化积淀、文物资源、社会影响为先,该区域之中的文物古建筑数量占据松江半壁江山,有一百多处,其中不可移动文物登记保护单位81处,标志性的古建筑有颐园、三、仓城历史文化风貌区规划定位原则仓城历史文化风貌区的核心风貌区面积25万平方米,占地约375亩。

近代上海历史发展中的月份牌1. 引言1.1 月份牌的起源月份牌起源于19世纪,源自西方的时间概念在近代上海得到传播和发展。

最初,月份牌是为了衡量时间而设置的,以方便人们了解当天的日期和月份。

随着时代的变迁和城市的发展,月份牌逐渐演变成了一种城市标识和文化符号。

起初,月份牌的设计比较简单,只有数字和月份的字样,随着社会的不断进步,月份牌的设计也不断创新,有的还附带了一些风格独特的图案和装饰。

在上海的街头巷尾,随处可见这些月份牌,它们见证了上海的发展历程,承载着丰富的历史文化内涵。

月份牌不仅仅是一种时间标记,更是上海城市的象征和记忆,反映了这座城市的独特风貌和历史底蕴。

在当今社会,月份牌作为上海历史文化的重要符号,仍然被人们传承和珍视,成为一种独特的城市景观。

1.2 月份牌在近代上海的作用月份牌在近代上海的作用主要体现在以下几个方面:月份牌作为标志性建筑物和地标,有助于居民和游客找到目的地,提高了城市的辨识度和交通效率;月份牌的设计风格和布局反映了当时社会文化风貌,具有一定的艺术和历史价值;月份牌的设置和规划也反映了城市管理和规划的水平,体现了城市的发展历程和城市形态的演变。

月份牌还承载着丰富的历史信息和文化内涵,对于传承和弘扬上海的优秀传统文化具有重要意义。

月份牌在近代上海的作用不仅是指引方向和交通标识,更是展现城市历史和文化的窗口,具有不可替代的重要地位和意义。

2. 正文2.1 月份牌的种类和设计在上海的近代历史发展中,月份牌是一个具有重要历史意义的符号。

月份牌的种类和设计丰富多样,反映了当时社会的特点和文化风貌。

月份牌可以根据材质分为不同种类,包括木质、铁质、铝质等。

这些不同材质的月份牌在设计和制作上都有所不同,反映了当时的工艺水平和设计理念。

木质月份牌通常采用传统的木雕工艺,图案多为花鸟图案或当时社会风景,展现出一种浓厚的民俗文化氛围。

铁质和铝质月份牌则更加现代化,设计简洁大方,字体清晰,符合当时的都市化发展趋势。

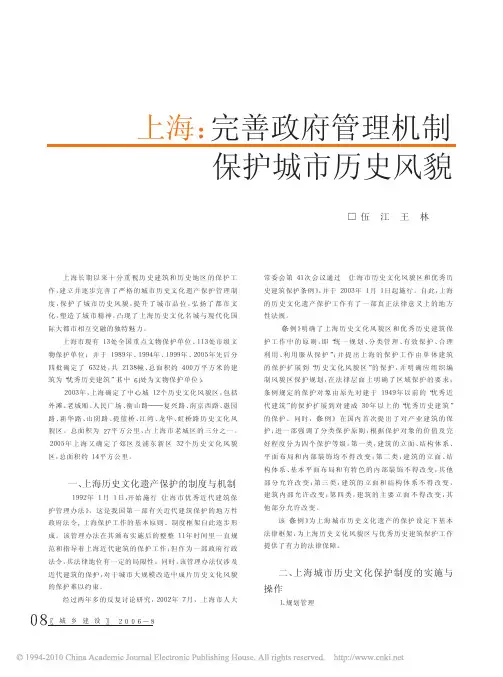

上海长期以来十分重视历史建筑和历史地区的保护工作,建立并逐步完善了严格的城市历史文化遗产保护管理制度,保护了城市历史风貌,提升了城市品位,弘扬了都市文化,塑造了城市精神,凸现了上海历史文化名城与现代化国际大都市相互交融的独特魅力。

上海市现有13处全国重点文物保护单位、113处市级文物保护单位;并于1989年、1994年、1999年、2005年先后分四批确定了632处,共2138幢、总面积约400万平方米的建筑为“优秀历史建筑”(其中6l处为文物保护单位)。

2003年,上海确定了中心城12个历史文化风貌区,包括外滩、老城厢、人民广场、衡山路———复兴路、南京西路、愚园路、新华路、山阴路、提篮桥、江湾、龙华、虹桥路历史文化风貌区。

总面积为27平方公里,占上海市老城区的三分之一。

2005年上海又确定了郊区及浦东新区32个历史文化风貌区,总面积约14平方公里。

一、上海历史文化遗产保护的制度与机制1992年1月1日,开始施行《上海市优秀近代建筑保护管理办法》,这是我国第一部有关近代建筑保护的地方性政府法令,上海保护工作的基本原则、制度框架自此逐步形成。

该管理办法在其颁布实施后的整整11年时间里一直规范和指导着上海近代建筑的保护工作;但作为一部政府行政法令,其法律地位有一定的局限性。

同时,该管理办法仅涉及近代建筑的保护,对于城市大规模改造中成片历史文化风貌的保护难以约束。

经过两年多的反复讨论研究,2002年7月,上海市人大常委会第41次会议通过《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》,并于2003年1月1日起施行。

自此,上海的历史文化遗产保护工作有了一部真正法律意义上的地方性法规。

《条例》明确了上海历史文化风貌区和优秀历史建筑保护工作中的原则,即“统一规划、分类管理、有效保护、合理利用、利用服从保护”;并提出上海的保护工作由单体建筑的保护扩展到“历史文化风貌区”的保护,并明确应组织编制风貌区保护规划,在法律层面上明确了区域保护的要求;条例规定的保护对象由原先对建于1949年以前的“优秀近代建筑”的保护扩展到对建成30年以上的“优秀历史建筑”的保护。

一.名词解释:1. 蕃坊——完全是中国和外国人民之间友好相处,为照顾他们的特殊要求而形成的集中居住地段。

其并无明显的界线,更无任何防御设施,其间也仍有中国人居住,受中国行政当局的管理。

[p80]2.邑都——邑不仅是指城市而是泛指所有的居民点,奴隶主居住的是大邑,四野农夫居住的是小邑。

邑与都都是奴隶主的住地。

二者区别“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑,邑曰筑,都曰城。

[p11]3.市肆——固定的交易场所:市。

集市内一般按不同行业分为若干肆。

[p170]4.城廓——廓比城大,或城在廓内,两者均是防御性的。

奴隶主贵族居城内,一般人民居城外廓内。

“三里之城,七里之廓。

”“内为之城,外为之廓.”“筑城以卫君,造廓以守民。

”5..坊里——有正方形及矩形,大的面积达80多公顷,小的也有近30公顷。

有封闭的坊墙,有定时启闭的坊门。

夜间实行宵禁,管制十分严格,除大官及贵族以外,一律在坊内开门。

坊里是城市居住区的基本单位。

6..关厢——城门外形成的新的地区,一般沿城外的道路成带形发展。

[p58]7.瓮城——又称月城、曲池,是古代城池中依附于城门,与城墙连为一体的附属建筑,多呈半圆形,少数呈方形或矩形。

当敌人攻入瓮城时,如将主城门和瓮城门关闭,守军即可对敌形成"瓮中捉鳖"之势。

8.瓦子——接近闹市或城门处,集中着各种杂技,游艺,茶楼,酒馆,附近还有妓院。

[p63]9.塌坊——城市供行商住宿及存储货物的地方。

[p67]10.满城——在清代由于统治阶级制造的民族矛盾的加深,在一些较重要的地区封建统治中心城市另建有单独城墙的设防城堡。

11.四水贯都——北宋都城开封城内和四周有四条河道:汴河,蔡河,五丈河,金水河,都通过护城河互相沟通。

因其河道众多号称“四水贯都”。

[p62]简答题:1.简要介绍大上海计划及其意义。

“大上海都市计划”的内容是将市区建在江湾翔殷路一带;在吴淞口建港,虬江口建新码头;建真如至蕴藻浜的铁路,并与虬江码头联结;建南站,北站,并在江湾另建总站;新区内有行政区,为各种进出口商业机构;其他为住宅区,住宅区幽暗贫富分为甲乙两种。

上海市老城厢历史文化风貌区保护规划2006-05-22 11:53:07总则1.规划编制目的为了加强对“老城厢历史文化风貌区”(以下简称“本风貌区”)历史风貌的保护,促进风貌区城市更新与社会文化的协调发展,结合本风貌区的实际情况,编制《老城厢历史文化风貌区保护规划(控制性详细规划)》(以下简称“本规划”)。

本规划属于城市控制性详细规划层面,为本风貌区内历史文化遗产和历史文化风貌的整体性保护以及城市建设提供依据,并指导下一层面修建性详细规划和规划方案的编制。

本规划由上海市城市规划管理局负责解释。

2.主要规划依据(1)、《中华人民共和国城市规划法》,1989年(2)、《中华人民共和国文物保护法》,2002年(3)、《上海市城市规划条例》,2003年(4)、《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》,2003年(5)、《上海市中心城历史文化风貌保护区范围》,2003年3.地位和作用本规划是指导本风貌区保护与建设的法定性文件,为风貌保护、城市建设和城市管理提供依据。

本规划对本风貌区的土地使用、建筑保护与更新、建筑建造、道路交通、绿化与公共空间、市政基础设施、公共服务设施等方面提出具体控制性规定,在本风貌区内进行各项建设活动以及编制修建性详细规划和各项专业规划时应当遵守本规划的要求。

4.规划范围本风貌区规划范围根据2003年批准的《上海市中心城历史文化风貌保护区范围划示》确定,为黄浦行政区的人民路—中华路以内区域,总用地面积为199.72公顷。

本规划范围即为本风貌区的范围。

5.风貌特征本风貌区是上海中心城内整体性最好、规模最大的一处以上海传统地域文化为风貌特色的历史文化风貌区。

留存有上海700多年城市发展的历史痕迹,蕴藏着各个城市发展时期丰富的物质与非物质的历史遗存,集中体现了清末民初以后上海的传统城市生活文化。

风貌区边界明确、形态独特,区内街道交错密布、巷弄蜿延曲折、街巷景观多变、建筑类型众多,为典型的自然发展形成的城市格局。

上海老城厢详细规划上海老城厢风历史貌保护区,具有悠久的历史文脉和深厚的文化底蕴。

它是了一座海边渔港逐步向现代城市发展演化的“起源地”,是上海本地文化的“摇篮”。

在长远的历史演进中,老城厢地区保留了上海最传统的居住生活形态,但同时也越来越显得陈旧。

建筑密度曾高达80%以上,几乎没有绿化。

区内街道空间狭窄,商业混杂,建筑年久失修,居住条件极差。

历经岁月,世事变迁,至今,许多优秀的建筑及古迹、遗址已荡然无存,能遗留下来的一些传统的历史文化建筑、古迹、遗址和历史街巷、也因居民为改善居住条件,被搭建的面目全非。

老城厢历史文化风貌的开发议论了20多年,始终没有大的动作。

也因1990年代前的精力和目标都集中在解决住房难、交通难、环境差的问题上,对优秀的历史文化建筑和历史地段、历史街区等的保护无暇顾及,如今,老城厢旧区整体开发已经到紧迫的程度。

为了使老城厢焕发青春,改善老城厢居民的生活条件,上海将加快了旧城改造的步伐,并出台了上海老城厢详细规划,将在2013年-2020年之间逐步完成。

目标和宗旨上海老城厢的开发,是以改善居住环境质量、保持老城厢丰富的公共空间功能与层次结构、提高老城厢整体环境品质为目标,控制公共绿地和公共场地,增加开放空间,重新构筑公共活动空间的空间联系系统和功能与层次系统。

改造历史街区,改善居民居住条件。

在老城厢的一个历史街区内,利用传统街巷和老建筑的环境和风貌为基础;利用传统的民俗文化和市井文化为底蕴,营造一个人民大众喜闻乐见的传统形式和内容相结合的旅游点,以满足人们日益增长的怀旧情愫的需求和对永远美好的历史的回忆。

总体规划上海老城厢拥有四个特色风貌片区:豫园地区,露香园地区、文庙地区、乔家路地。

联系这四个特色风貌片区,可形成贯穿老城厢的特色空间骨架。

豫园地区,结合方浜中路、三牌楼路、望云路、凝和路、学前街和大境路构成的“主要特色风貌轴”外,还有露香园、文庙路乔家路、和构成“次要特色风貌轴”。

上海市土地利用总体规划(1997-2010)一、规划编制概述(一)目的和意义(二)规划的指导思想(三)规划的主要任务和重点二、土地资源利用现状(一)自然条件和社会经济基础(二)土地利用现状(三)土地利用的特点(四)土地利用的主要问题三、土地利用需求预测(一)耕地需求预测(二)园地需求预测(三)林地需求预测(四)居民点及工矿用地需求预测(五)交通用地需求预测(六)水面(域)四、土地利用的战略思路(一)利用级差效益,盘活存量土地(二)搞好“三个集中”,实行集约利用(三)稳定耕地面积,实施基本农田保护(四)控制城市规模,合理配置城镇用地(五)开发滩涂资源,增加土地后备资源(六)开展土地整理,增加有效耕地面积五、土地利用的总体规划方案(一)土地利用的目标和基本思路(二)土地利用规划方案(三)土地利用分区六、规划实施措施(一)发挥规划的指导作用(二)强化规划的宏观控制(三)贯彻调整挖潜的战略思路(四)更新土地利用方式(五)建立稳定基本农田规模和提高耕地质量的保障机制(六)加强规划实施的监控管理一、规划编制概述(一)目的和意义土地是人类生存和发展的基础,是社会财富的重要源泉。

社会经济的发展要求有足够数量的土地作为保障;城市人民生活质量的提高要求有相当数量的土地供应以支持住房建设、绿化及交通市政设施的改善;“民以食为天”,土地是源源不断提供我们粮食、蔬菜以及各种副食品的基地。

总之,土地问题是关系国计民生的大问题,人们的衣、食、住、行都离不开土地。

立足于全民族的根本利益、长远利益,立足于当代和子孙后代的生存发展,立足于国家和社会稳定的大局,从可持续发展的角度来考虑和研究土地利用与耕地保护问题,认真贯彻“十分珍惜、合理利用每寸土地和切实保护耕地”是我们必须长期坚持的一项基本国策。

上海是个特大城市,土地资源极其有限,耕地更加宝贵。

迈向21世纪,上海担负着以浦东开发开放为龙头,尽快建成国际经济、金融、贸易中心之一,并带动长江三角洲及沿江地区经济带共同繁荣的历史重任。

上海市城市历史风貌保护规划

上海是国家历史文化名城。

要挖掘城市历史文化内涵、增强城市文化气息、提升城市艺术品位、体现历史与未来的共融,把上海建设成为具有丰富历史文化内涵、海派文化氛围、高品质文化气息的现代化国际大都市。

1、保护的主要内容

历史文化名城保护内容包括物质形态和精神文化两个方面,前者着重保护好现有的全国重点文物保护单位13处、市级文物保护单位113处、市级优秀近代建筑保护单位337处,区县级文物保护单位82处;中心城11处历史文化风貌保护区以及郊区4个历史文化名镇。

后者着重继承和发扬优秀健康的地方传统文化、民俗民风、戏剧曲艺、民间工艺等。

2、保护原则

历史文化名城保护必须继承和发扬历史文脉,保护名城特色,保护及合理利用历史文化资源,正确处理保护与发展的关系;历史文化风貌区的保护应注重区域整体风貌的保持与延续,以及地区基础设施的改善与生活环境的整治;对个体建筑的保护应依据保护等级、划定保护范围和建设控制地带、明确保护要求,在保护范围内改建建筑物或者在建设控制地带内新建、改建建筑物,应当符合有关规定,不得破坏原有环境风貌。

3、中心城旧区风貌保护

中心城旧区风貌(历史建筑与街区)保护是上海历史文化名城保护的重要内容,在名城保护规划确定的保护建筑及历史风貌保护区的基础上,对中心城旧区中(包括内环线以内的浦西地区以及内环线以外的普陀区曹杨地区)总面积约80平方公里范围内的有保护价值的花园住宅、公寓、新式里弄、旧式里弄及其他有特色的建筑进行保护。

规划确定234个完整的历史街坊、440处历史建筑群,保护的历史建筑总面积约1000万平方米。