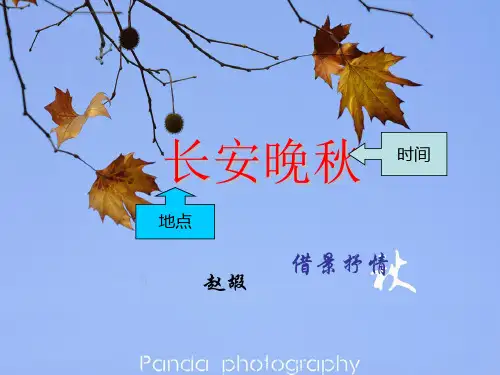

长安晚秋

- 格式:ppt

- 大小:492.50 KB

- 文档页数:24

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

全诗翻译赏析及

作者出处

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

这句话是什幺意思?出自哪首诗?作者是谁?下面小编为同学们整理出这首古诗词的全文全文翻译及全文赏析,提供给同学们。

希望能对同学的古诗词的学习与提高有所帮助。

1残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

出自唐代赵嘏的《长安晚秋/秋望/秋夕》

云物凄凉拂曙流,汉家宫阙动高秋。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

鲈鱼正美不归去,空戴南冠学楚囚。

1残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼赏析这首七律,通过人望中的见闻,

写深秋拂晓的长安景色和羁旅思归的心情。

首联总揽长安全景。

在一个深秋的拂晓,诗人凭高而望,眼前凄冷清凉的云雾缓缓飘游,全城的宫观楼阁都在脚下浮动,景象迷蒙而壮阔。

诗中“凄清”二字,既属客观,亦属主观,秋意的清冷,实衬心境的凄凉。

正是这两个字,为全诗定下了基调。

颔联写仰观。

“残星几点”是目见,“长笛一声”是耳闻:“雁横塞”取动势,“人倚楼”取静态。

景物描写见闻动静的安排,颇见匠心。

寥落的残星,南归的雁阵,这是秋夜将晓时天空中最具特征的景象;高楼笛声又为之作了饶有情韵的烘托。

这两句是说:晨曦初见,西半天上还留有几点残余的星光,北方空中又飞来一行避寒的秋雁。

诗人的注意力正被这景象所吸引,忽闻一声长笛悠然传来,寻声望去,在那远处高高的楼头,依稀可见有人背倚栏杆吹奏横笛。

笛声那样悠扬,那样哀婉:是在喟叹人生如晨星之易逝,还是因见归雁。

《长安晚秋》教案设计一、教学内容本课选自人教版语文八年级上册第二单元《诗海漫步》中的《长安晚秋》。

详细内容包括:课文朗读、生字词学习、课文解析、主题探讨及诗歌鉴赏。

二、教学目标1. 能够正确、流利、有感情地朗读课文,理解并掌握生字词。

2. 通过课文解析,了解作者的思想感情,感受长安晚秋的美景。

3. 提高学生的诗歌鉴赏能力,激发学生对古典诗词的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:课文朗读的感情把握、诗歌主题的探讨。

教学重点:生字词学习、课文解析、诗歌鉴赏。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、黑板、粉笔。

2. 学具:课文朗读录音、生字词卡片、练习册。

五、教学过程1. 导入:通过播放课文朗读录音,让学生初步感受长安晚秋的美景,激发学生的学习兴趣。

2. 生字词学习:学生自读课文,教师指导学生掌握生字词。

3. 课文解析:教师引导学生分析课文,了解作者描绘的长安晚秋景象,体会作者的情感。

4. 主题探讨:分组讨论,引导学生从诗歌中提炼出主题,并进行分享。

5. 例题讲解:针对课文内容,设计相关练习题,进行讲解。

6. 随堂练习:学生完成练习册上的相关题目,巩固所学知识。

7. 诗歌鉴赏:教师引导学生从语言、形象、情感等方面鉴赏诗歌,提高学生的诗歌鉴赏能力。

六、板书设计1. 课题:《长安晚秋》2. 生字词:正确书写、读音、词义。

3. 课文解析:描绘景象、作者情感。

4. 主题探讨:诗歌主题。

七、作业设计1. 作业题目:结合课文内容,写一篇关于《长安晚秋》的鉴赏短文。

答案示例:长安晚秋,描绘了一幅宁静、优美的画面,诗人通过对景物的描绘,表达了自己对时光流转的感慨以及对美好生活的向往。

2. 课后阅读:推荐阅读其他描写秋天的诗歌,如《秋夜将晓出篱门迎凉有感》等。

八、课后反思及拓展延伸1. 教师反思:关注学生对课文内容的理解程度,调整教学方法,提高课堂教学效果。

2. 拓展延伸:组织学生进行诗歌创作活动,提高学生的文学素养。

《长安晚秋》公开课教案一、教学内容本节课的教学内容选自唐代诗人杜牧的《长安晚秋》。

诗文描绘了深秋时节长安的景色,表达了诗人对时光流逝、功名未就的感慨。

教学时,我们将学习诗文内容,解析诗中的意象,理解诗人的情感。

二、教学目标1. 能够正确背诵《长安晚秋》。

2. 理解诗文中的意象,分析诗人的情感。

3. 提高古典诗词鉴赏能力,培养文学素养。

三、教学难点与重点重点:诗文的背诵,意象的分析,情感的理解。

难点:古典诗词鉴赏能力的培养。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备,投影仪。

2. 学具:学生课本,笔记本,文具。

五、教学过程1. 导入:以秋天的景色为切入点,引导学生思考秋天的特点,进而引入诗文《长安晚秋》。

2. 诗文背诵:让学生齐读诗文,体会诗的韵律美。

然后,逐句解析诗文,帮助学生理解诗文内容。

3. 意象分析:通过提问,引导学生发现诗中的意象,如“霜重鼓寒”、“月黑雁飞高”等,并分析这些意象所传达的情感。

5. 古典诗词鉴赏:以《长安晚秋》为例,引导学生了解古典诗词的基本特点,如平仄、韵律等,培养学生的鉴赏能力。

6. 随堂练习:让学生结合所学,分析其他古典诗词的意象和情感。

六、板书设计板书设计如下:长安晚秋杜牧霜重鼓寒月黑雁飞高诗人感慨七、作业设计1. 背诵《长安晚秋》。

2. 分析其他古典诗词的意象和情感,选取一首进行解析。

八、课后反思及拓展延伸课后,教师应反思本节课的教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学方法。

同时,可以引导学生进行拓展延伸,如查阅杜牧的其他诗作,了解其文学地位和影响。

重点和难点解析一、教学内容细节解析1. 诗文描绘的景色:诗中提到了“霜重鼓寒”、“月黑雁飞高”,这些景色描绘了深秋时节的寒冷和凄凉,反映了诗人内心的孤独和无奈。

2. 诗人的情感:诗中表达了诗人对时光流逝的感慨,对功名未就的惋惜。

这种情感是诗人对生活的深刻体验和反思,也是诗歌的魅力所在。

二、教学难点与重点细节解析重点:诗文的背诵,意象的分析,情感的理解。

《长安晚秋》教案设计一、教学内容本节课选自人教版高中语文必修二,第一单元《诗歌欣赏》中的《长安晚秋》。

详细内容包括:理解诗句的大意,体会诗人的情感,分析诗歌的意象和修辞手法,掌握古典诗歌的吟诵技巧。

二、教学目标1. 理解并背诵《长安晚秋》,体会诗人的情感,感受诗歌的意境美。

2. 分析诗歌的意象、修辞手法,提高学生对古典诗歌的鉴赏能力。

3. 学会运用古典诗歌的吟诵技巧,增强学生的诗歌表现力。

三、教学难点与重点重点:分析诗歌的意象、修辞手法,体会诗人情感。

难点:掌握古典诗歌的吟诵技巧,提高诗歌鉴赏能力。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:教材、笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一幅长安晚秋的图片,引发学生对长安晚秋美景的兴趣,进而导入新课。

2. 自主学习:学生自主阅读诗歌,理解诗句大意,体会诗人情感。

3. 课堂讲解:a. 分析诗句意象,如“秋风吹散马蹄声”、“落叶满长安”等。

b. 讲解修辞手法,如拟人、夸张等。

c. 体会诗人情感,如对友人的思念、对时光流逝的感慨等。

4. 课堂实践:a. 学生代表吟诵诗歌,分享吟诵技巧。

b. 学生分组讨论,分析诗歌意象、修辞手法,并展示成果。

5. 例题讲解:以教材中的习题为例,讲解答题方法和技巧。

6. 随堂练习:学生完成教材中的练习题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 《长安晚秋》2. 内容:a. 诗句意象b. 修辞手法c. 诗人情感d. 吟诵技巧七、作业设计1. 作业题目:a. 背诵《长安晚秋》。

b. 分析《长安晚秋》中的意象、修辞手法,并结合诗句阐述。

c. 试用吟诵技巧,录制一段《长安晚秋》的吟诵音频。

2. 答案:a. 诗句意象:秋风吹散马蹄声、落叶满长安等。

b. 修辞手法:拟人、夸张等。

c. 诗人情感:对友人的思念、对时光流逝的感慨等。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂中的表现,了解他们对诗歌内容的理解和掌握程度,针对存在的问题进行反思和调整教学方法。

长安晚秋/秋望/秋夕唐代:赵嘏云物凄清拂曙流,汉家宫阙动高秋。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

鲈鱼正美不归去,空戴南冠学楚囚。

标签秋天、思归、写花、菊花译文拂晓的云与攀在漫天游动,楼台殿阁高高耸立触天空。

残星点点大雁南飞越关塞,悠扬笛声里我只身倚楼中。

艳萦的菊花静静地吐芳幽,红红的莲花落瓣忧心忡仲。

可惜鲈鱼正美回也回不去,头戴楚冠学着囚徒把数充。

注释凄清:指秋天到来后的那种乍冷未冷的微寒,也有萧索之意。

清,一作“凉”。

拂曙:拂晓,天要亮还未亮的时候。

流:指移动。

汉家宫阙:指唐朝的宫殿。

动高秋:形容宫殿高耸,好像触动高高的秋空。

残星,天将亮时的星星。

雁横塞:因为是深秋,所以长空有飞越关塞的北雁经过。

横,渡、越过。

塞,关塞。

长笛:古管乐器名,长一尺四寸。

紫艳:艳丽的紫色,比喻菊花的色泽。

篱:篱笆。

红衣:指红色莲花的花瓣。

渚:水中小块陆地。

鲈鱼正美:西晋张翰,吴(治今江苏苏州)人。

齐王司马冏执政时,任为大司马东曹掾。

预知司马冏将败,又因秋风起,想念故乡的菜莼妒鱼脍的美味,便弃官回家。

不久,司马冏果然被杀。

南冠:楚冠。

因为楚国在南方,所以称楚冠为南冠。

赏析这首七律,通过诗人望中的见闻,写深秋拂晓的长安景色和羁旅思归的心情。

首联总揽长安全景。

在一个深秋的拂晓,诗人凭高而望,眼前凄冷清凉的云雾缓缓飘游,全城的宫观楼阁都在脚下浮动,景象迷蒙而壮阔。

诗中“凄清”二字,既属客观,亦属主观,秋意的清冷,实衬心境的凄凉。

正是这两个字,为全诗定下了基调。

颔联写仰观。

“残星几点”是目见,“长笛一声”是耳闻:“雁横塞”取动势,“人倚楼”取静态。

景物描写见闻动静的安排,颇见匠心。

寥落的残星,南归的雁阵,这是秋夜将晓时天空中最具特征的景象;高楼笛声又为之作了饶有情韵的烘托。

这两句是说:晨曦初见,西半天上还留有几点残余的星光,北方空中又飞来一行避寒的秋雁。

诗人的注意力正被这景象所吸引,忽闻一声长笛悠然传来,寻声望去,在那远处高高的楼头,依稀可见有人背倚栏杆吹奏横笛。

《长安晚秋》优质教案完美版一、教学内容本节课选自人教版《语文》九年级上册,具体内容为《长安晚秋》。

本文为唐代诗人白居易所作,描绘了深秋时节长安城的景象及诗人的孤独感受。

教学详细内容包括:理解诗歌的结构和韵律,分析诗中的意象和修辞手法,探讨作者的情感表达。

二、教学目标1. 理解并背诵《长安晚秋》,体会古人对自然景象的描绘和情感的表达。

2. 掌握诗中的生僻字词,了解唐代诗歌的基本特点。

3. 培养学生的审美情趣,激发他们对古典文学的兴趣。

三、教学难点与重点重点:分析诗中的意象和修辞手法,理解诗人的情感。

难点:对古文词句的准确理解和诗歌意境的深入体会。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备、黑板、粉笔。

学具:课文文本、字典、笔记本。

五、教学过程1. 导入:通过展示秋天的图片,引导学生讲述对秋天的感受,自然引入《长安晚秋》的学习。

2. 诵读:全班同学齐读诗歌,教师指导学生注意韵律和节奏。

3. 讲解:详细解读诗歌内容,分析生僻字词,讲解诗歌结构。

4. 例题讲解:挑选诗中的典型意象进行分析,如“霜叶红于二月花”,解释其修辞手法和艺术效果。

5. 随堂练习:让学生选取诗中的其他意象,模仿例题进行个人分析。

6. 讨论交流:分组讨论,分享个人对诗人情感的理解,教师点评并引导深入讨论。

7. 情感体会:播放配乐诗朗诵,让学生闭眼聆听,体会诗人的孤独与感慨。

六、板书设计1. 诗歌《长安晚秋》2. 诗歌结构:起、承、转、合3. 主要意象:霜叶、孤灯、断鸿声4. 修辞手法:比喻、拟人、对比5. 情感表达:孤独、感慨、哀愁七、作业设计1. 作业题目:请结合《长安晚秋》,写一篇短文,描述一个你认为最富有秋意的场景,并尝试运用比喻、拟人等修辞手法。

答案示例:秋天来临,金黄色的叶子如同舞者在空中轻盈旋转,最终归于沉静的大地。

孤雁的鸣叫穿透云层,似乎在向远方诉说它的孤独与坚持。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在理解诗歌内容和情感表达上的困难,调整教学方法,如使用更多教学媒体辅助教学。

《长安晚秋》教案完美版教案:《长安晚秋》一、教学内容本课教材选自人教版高中语文必修4第五单元,诗歌单元。

本单元要求学生理解诗歌的意境和情感,体会诗人的思想感情。

《长安晚秋》是唐代诗人杜甫的作品,写于唐朝安史之乱后期,诗人流离失所,寓居长安。

诗中描写了秋天的景色,反映了诗人对国家和人民命运的深切关注。

二、教学目标1. 通过学习《长安晚秋》,使学生理解诗歌的主题和意境,体会诗人的忧国忧民之情。

2. 提高学生的文学鉴赏能力,培养他们对中国古代文学的热爱。

3. 通过分析诗中的意象和修辞手法,提高学生的文学分析能力。

三、教学难点与重点重点:理解《长安晚秋》的诗意和诗人的情感。

难点:分析诗中的意象和修辞手法。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备学具:课本、笔记本、文具五、教学过程1. 导入:利用多媒体展示长安晚秋的图片,引导学生进入诗歌情境。

2. 朗读:学生齐读诗歌,体会诗歌的韵律和节奏。

3. 解析诗歌:分析诗歌的结构、意象和修辞手法。

举例:诗歌中的“寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧”通过听觉和视觉的描写,表现了秋天的萧瑟和诗人的孤独。

4. 讨论诗人的情感:学生分组讨论,体会诗人的忧国忧民之情。

5. 随堂练习:根据诗歌内容,回答相关问题。

举例:请解释“长安一片月,万户捣衣声”中的“捣衣声”寓意什么?强调诗歌的主题和诗人的情感。

六、板书设计长安晚秋意象:月、砧、秋风、寒衣情感:忧国忧民、孤独七、作业设计1. 请结合诗歌内容,分析诗中的意象和修辞手法。

2. 请用自己的话概括诗歌的主题和诗人的情感。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过图片导入、朗读、解析诗歌、讨论、随堂练习等方式,引导学生进入诗歌情境,体会诗人的情感。

教学过程中,学生积极参与,课堂气氛活跃。

但在解析诗歌方面,部分学生存在困难,需要在今后的教学中加强诗歌分析的指导。

拓展延伸:请学生课下阅读杜甫的其他诗歌,体会其忧国忧民的情怀,并写一篇读后感。

举例作业答案:1. 诗中的意象有月、砧、秋风、寒衣等,通过这些意象描绘了长安晚秋的萧瑟和诗人孤独的心情。

《长安晚秋》教案一、教学内容本节课选自人教版高中语文必修二诗词单元《唐诗宋词选读》中的《长安晚秋》。

教学内容主要包括诗的背景、作者介绍、诗词的朗读、诗句的解析、意境的体会等。

具体章节为《唐诗宋词选读》第三章第五节。

二、教学目标1. 知识与技能:了解《长安晚秋》的作者、背景及诗歌的韵律特点;掌握诗词的朗读技巧,能正确、流利、有感情地朗读诗词;理解诗句的含义,领悟诗词的意境。

2. 过程与方法:通过对比阅读、小组讨论、情景体验等方式,培养学生的审美情趣和文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:感受诗词中的悲秋之情,体会作者对往昔岁月的感怀和对国家命运的忧虑,培养学生的家国情怀。

三、教学难点与重点1. 教学重点:诗句的解析、意境的体会和朗读技巧的掌握。

2. 教学难点:对诗词意境的深入理解和体会,以及对作者情感的理解。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示长安晚秋的图片,让学生感受秋天的氛围,进而引入本课《长安晚秋》的学习。

2. 自主学习:学生自读诗词,了解作者及背景,感受诗词的节奏和韵律。

3. 课堂讲解:教师详细解析诗句,分析诗词的意境,引导学生深入理解作者的情感。

4. 实践活动:学生分组讨论,分享对诗句的理解和感悟;每组选取一句诗句进行朗读,其他同学评价并给出建议。

5. 例题讲解:教师讲解诗词鉴赏的方法和技巧,结合具体例题进行分析。

6. 随堂练习:学生根据所学知识,完成课堂练习题,巩固所学内容。

六、板书设计1. 《长安晚秋》2. 内容:作者:赵嘏背景:唐朝晚期,长安城衰落意境:悲秋之情,感怀往昔,忧虑国家命运朗读技巧:节奏、韵律、情感七、作业设计1. 作业题目:结合本节课的学习,请以《长安晚秋》为题材,写一篇300字的鉴赏短文。

八、课后反思及拓展延伸1. 教学反思:关注学生在课堂上的参与度,适时调整教学方法和策略,提高教学效果。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

出自唐代赵嘏的《长安晚秋 / 秋望 / 秋夕》原文云物凄清拂曙流,汉家宫阙动高秋。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

鲈鱼正美不归去,空戴南冠学楚囚。

赵嘏, 字承佑,楚州山阳(今江苏省淮安市楚州区)人,约生于宪宗元和元年(806). 年轻时四处游历,大和七年预省试进士下第,留寓长安多年,出入豪门以干功名,其间似曾远去岭表当了几年幕府。

后回江东, 家于润州(今镇江). 会昌四年进士及第, 一年后东归。

会昌末或大中初复往长安,入仕为渭南尉。

约宣宗大中六、七年(852、853)卒于任上。

存诗二百多首,其中七律、七绝最多且较出色。

创作背景:这首七言律诗是赵嘏客居长安时期所作。

赵嘏曾于唐文宗大和六年(832)举进士不第,寓居长安。

诗人独在异乡,见深秋凄凉景象,顿生怀乡思归之情,创作了这首诗。

译文拂晓的云与攀在漫天游动,楼台殿阁高高耸立触天空。

残星点点大雁南飞越关塞,悠扬笛声里我只身倚楼中,艳萦的菊花静静地吐芳幽,红红的莲花落瓣忧心忡仲。

可惜鲈鱼正美回也回不去,头戴楚冠学着囚徒把数充。

注释凄清:指秋天到来后的那种乍冷未冷的微寒,也有萧索之意。

清,一作“凉”。

拂曙:拂晓,天要亮还未亮的时候。

流:指移动。

汉家宫阙(què):指唐朝的宫殿。

动高秋:形容宫殿高耸,好像触动高高的秋空。

残星,天将亮时的星星。

雁横塞:因为是深秋,所以长空有飞越关塞的北雁经过。

横,渡、越过。

塞,关塞。

长笛:古管乐器名,长一尺四寸。

紫艳:艳丽的紫色,比喻菊花的色泽。

篱:篱笆。

红衣:指红色莲花的花瓣。

渚:水中小块陆地。

鲈(lú)鱼正美:西晋张翰,吴(治今江苏苏州)人。

齐王司马冏执政时,任为大司马东曹掾。

预知司马冏将败,又因秋风起,想念故乡的菜莼妒鱼脍的美味,便弃官回家。

不久,司马冏果然被杀。

南冠:楚冠。

因为楚国在南方,所以称楚冠为南冠。

《左传·成公九年》:“晋侯观于军府,见钟仪,间之日:‘南冠而絷者谁也?’有司对曰:‘郑人所献楚囚也。

《长安晚秋》教案完美版一、教学内容本节课选自人教版《语文》八年级上册第二单元《诗两首》中的《长安晚秋》。

详细内容包括:课文阅读理解,诗歌背景了解,意象分析,语言品味及主题探讨。

二、教学目标1. 理解并掌握课文内容,体会诗人的情感。

2. 分析诗歌的意象,提高审美鉴赏能力。

3. 培养学生的文学素养,激发学生对古典诗词的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:诗歌意象的分析,诗人情感的理解。

教学重点:课文内容的阅读理解,诗歌主题的探讨。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一幅长安晚秋的图片,引导学生感受秋天的美丽,进而引入课题。

2. 自主阅读:学生自主阅读课文,了解课文内容,感受诗人的情感。

3. 课堂讲解:a. 诗歌背景介绍:介绍作者贾岛,及诗歌创作背景。

b. 课文阅读理解:分析诗歌的结构,讲解生僻字词。

c. 意象分析:引导学生找出诗中的意象,分析其作用。

d. 语言品味:赏析诗歌中的修辞手法,如对仗、拟人等。

4. 例题讲解:针对诗歌意象、语言品味等方面进行讲解。

5. 随堂练习:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 诗歌背景2. 课文阅读理解结构分析生僻字词3. 意象分析4. 语言品味5. 主题探讨七、作业设计1. 作业题目:a. 根据课堂所学,分析《长安晚秋》中的意象,并说明其作用。

b. 从语言品味角度,赏析《长安晚秋》中的一句诗句,不少于100字。

2. 答案:a. 意象作用:如“霜叶红于二月花”形象地描绘了秋天景色的美丽,表达了诗人对秋天的喜爱。

b. 语言品味:如“孤灯未灭思乡梦,千里云山空自愁”运用对仗、拟人等修辞手法,表达了诗人对故乡的思念之情。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂中的参与度,调整教学方法,提高教学质量。

2. 拓展延伸:引导学生阅读其他关于秋天的古诗词,进行对比分析,提高学生的文学素养。

重点和难点解析1. 教学目标中的审美鉴赏能力培养。

选修语文《长安晚秋》教案一、教学内容本节课我们将学习选修语文教材中的《长安晚秋》一课。

该课文选自唐代诗人杜甫的《秋兴八首》之一,详细描绘了长安城晚秋时节的景色和氛围。

教学内容主要包括诗的全文解读,分析诗中的意象、情感和艺术特色。

二、教学目标1. 理解并掌握《长安晚秋》的诗意和诗境,感受诗人对晚秋景色的描绘。

2. 分析杜甫的诗歌创作风格,提高诗歌鉴赏能力。

3. 培养学生的审美情趣,激发他们对古典诗词的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:理解诗中的意象和情感,把握杜甫的创作风格。

教学重点:诗的全文解读,分析诗的艺术特色。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示长安晚秋的图片,引导学生感受晚秋的氛围,激发学习兴趣。

2. 诵读:让学生齐读《长安晚秋》,感受诗的韵律和节奏。

3. 解读:详细解读诗的全文,分析诗中的意象、情感和艺术特色。

4. 例题讲解:以“长安晚秋”为例,分析诗中的描绘手法和意境。

5. 随堂练习:让学生选取诗中的两句进行仿写,实践诗歌创作。

6. 小组讨论:分组讨论诗中的难点和重点,分享学习心得。

六、板书设计1. 板书《长安晚秋》2. 诗的全文3. 意象、情感和艺术特色分析4. 诗歌鉴赏方法七、作业设计1. 作业题目:选取一首你喜欢的秋日诗歌,分析其意象、情感和艺术特色。

2. 答案要求:不少于500字,要求观点明确,论述清晰。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生在课后阅读更多杜甫的诗歌,了解其创作背景,提高诗歌鉴赏能力。

同时,关注生活中的美好景色,尝试用诗歌表达自己的情感。

重点和难点解析1. 教学目标中的“分析杜甫的诗歌创作风格,提高诗歌鉴赏能力”。

2. 教学难点与重点中的“理解诗中的意象和情感,把握杜甫的创作风格”。

3. 教学过程中的“解读”、“例题讲解”和“随堂练习”环节。

4. 作业设计中的“分析一首秋日诗歌的意象、情感和艺术特色”。

高中语文考试诗词鉴赏经典题目《长安晚秋》及满分答案

阅读下面的诗歌,按要求作答。

(9分)

长安晚秋

赵嘏

云雾凄清拂曙流,汉家宫阙动高秋。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

鲈鱼正美不归去,空戴南冠学楚囚。

注:南冠:楚冠。

因为楚国在南方,所以称楚冠为南冠。

春秋时楚国攻打郑国失败,楚人钟仪被俘,但他依然戴着南冠以示不忘家乡故国。

(1)下列对这首诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.一二句总写长安全景。

登高远望,眼前凄清的云雾慢慢飘荡,长安的楼阁都似在脚下浮动。

B.本诗炼字灵活而不着痕迹。

例如一二句中“流”“动”二字暗藏秋风渐起之意,最色迷蒙而壮阔。

C.五六句写夜色褪尽,眼前景色已经历历可辨。

用比喻和拟人的手法,传达出诗人内心的情感。

D.尾联用典,借用西晋张翰的莼鲈之思和钟仪被俘犹戴南冠这两个典故,揭示出诗人内心的想法。

(2)杜牧对此诗的颔联联赞赏有加,因此称赵嘏为“赵倚楼”。

请赏析颔联的妙处(3分)

(3)本诗表达了作者哪些思想感情?请结合诗句简要分析。

(3分)

【答案解析】。

《长安晚秋》课件播放《忆长安》歌曲,屏幕展示长安秋景图片(长安秋景:一排排参天古树苍翠欲滴,一簇簇嫣红秋菊姿态万千,一队队南归大雁飞向远方,一匹匹矫健骏马奋蹄扬鞭……)导入语:老师曾经无数次地梦回长安,亦真亦幻。

今天,我们想一起走进长安的深秋,感受那浓郁、厚重、深沉的长安之秋。

作者介绍:韦庄(836—910),字端己,京兆杜陵(今陕西西安)人。

唐末五代诗人、词人。

曾流亡吴越十余年,后任前蜀宰相。

与李煜的词风格近似,抒发离愁别恨之作成就尤为突出。

有《浣花集》。

背景介绍:唐末时期,朝政衰败,动荡不安,诗人亲眼目睹了唐朝繁华一时的长安城变成了一片萧条、荒芜的废墟,心中不禁涌起无限感慨,便写下了这首诗。

学生自由朗读课文,找出诗中描绘的景物及其特点。

远景:水痕霜影(凄清、冷寂)近景:山明林静(明净、清丽)远景:残星几点(孤寂、冷清)近景:寒烟衰草(衰败、萧条)远景:霜风渐冷(凄冷)近景:残阳正照(血红、明亮)学生讨论:这首诗描绘了哪些画面?表达了作者怎样的思想感情?答:这首诗描绘了深秋时节的长安城,寒霜弥漫,凄冷萧瑟,满目荒凉。

表达了诗人对故国的怀念和国破家亡的痛苦悲伤情感。

学生自由朗读课文,找出自己认为写得最好的句子,并说明理由。

教师归纳总结学生的回答,并给予评价和指导。

学生自由朗读课文,加深对诗中名句的理解和感受。

教师小结:这首诗中的名句“水痕霜影凄清意,山明林静明净时”,凝练含蓄地表达了作者对故国的深切怀念和国破家亡的痛苦悲伤情感。

同时,“残星几点孤寂心,寒烟衰草萧条意”等句子也写出了诗人对故国的眷恋和亡国的悲哀。

整首诗意境深远,令人回味无穷。

学生分组讨论:这首诗与李煜的《虞美人》相比,有哪些异同点?两首诗都是表达亡国之痛的作品,但韦庄的《长安晚秋》更多的是抒发故国的怀念和对国破家亡的痛苦悲伤情感,而李煜的《虞美人》则更多地表现了作者的孤寂心境和对往昔繁华生活的留恋和追忆。

两首诗在表现手法上也各有特点,《长安晚秋》以写景为主,情景交融;而《虞美人》则以抒情为主,情感强烈。

2024年选修语文《长安晚秋》教案一、教学内容本节课选自人教版选修语文《中国诗歌欣赏》第四章《山水田园与边塞军旅》的《长安晚秋》。

详细内容包括:诗歌背景介绍、字词解析、诗句翻译、诗歌意境分析、修辞手法鉴赏等。

二、教学目标1. 理解并掌握《长安晚秋》的字词、诗句翻译,了解诗歌的背景。

2. 鉴赏诗歌的意境美和修辞手法,提高学生的审美情趣。

3. 培养学生的文学素养,激发他们对古典诗歌的热爱。

三、教学难点与重点难点:诗歌意境的把握和修辞手法的鉴赏。

重点:字词解析、诗句翻译、诗歌背景了解。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:课本、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过展示长安晚秋的图片,引出本节课的主题。

(1)让学生描述图片中的景象,激发他们的兴趣。

(2)介绍诗人赵嘏和诗歌背景,为学习诗歌做好铺垫。

2. 字词解析:让学生结合课本注释,自主学习和交流讨论。

(1)学生自主学习,查阅字典。

(2)小组交流,分享学习成果。

3. 诗句翻译:引导学生理解诗句,进行翻译。

(1)学生自主翻译,小组讨论。

(2)教师挑选典型翻译,进行讲解。

4. 诗歌意境分析:引导学生把握诗歌的意境美。

(1)学生分享对诗歌意境的理解。

5. 修辞手法鉴赏:分析诗歌中的修辞手法,提高学生的鉴赏能力。

(1)学生举例分析诗歌中的修辞手法。

6. 随堂练习:让学生进行诗歌翻译和意境描绘练习。

(1)学生独立完成练习。

(2)教师挑选典型答案,进行讲解。

六、板书设计1. 《长安晚秋》2. 板书内容:诗人:赵嘏背景:唐朝长安重点字词:落霞、孤鹜、秋水、长天诗句翻译:……意境美:……修辞手法:……七、作业设计1. 作业题目:(1)翻译诗句:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

”(2)分析诗句中的修辞手法。

2. 答案:(1)翻译答案:The setting sun and the solitary wildgoose fly together, while the autumn water and the vast sky share the same color.(2)修辞手法答案:比喻、拟人、对偶等。

一、教学内容本节课选自人教版语文八年级上册第二单元《诗二首》中的《长安晚秋》。

详细内容包括:理解诗歌的背景,体会诗人的情感;学习并掌握诗中重要词汇和句式;分析诗歌的意象和表现手法。

二、教学目标1. 让学生理解并感受《长安晚秋》的意境,体会作者的思想感情。

2. 掌握诗中的重要词汇、句式,提高学生的语文素养。

3. 培养学生的审美情趣,激发他们对古典诗词的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:分析诗歌的意象和表现手法,体会诗人的情感。

教学重点:学习并掌握诗中的重要词汇、句式,感受诗歌的意境。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课文、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示长安晚秋的图片,引出本节课的主题,激发学生的兴趣。

a. 学生观察图片,说出自己的感受。

2. 自主学习:学生朗读课文,结合注释理解诗歌内容。

a. 学生朗读课文,理解诗歌大意。

3. 精讲:教师对诗中的重要词汇、句式进行讲解。

a. 分析诗句结构,讲解重要词汇。

b. 结合例句,讲解句式特点。

4. 例题讲解:分析诗歌意象,体会诗人情感。

b. 结合具体诗句,讲解意象和表现手法。

5. 随堂练习:学生仿写诗句,运用所学知识。

a. 学生练习,教师巡回指导。

7. 作业布置:课后完成相关练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 课题:《长安晚秋》2. 诗中重要词汇:寒、砧、断、续、衰、疏3. 句式特点:对仗、排比4. 诗歌意象:落日、砧声、落叶、断鸿5. 表现手法:寓情于景、借景抒情七、作业设计1. 作业题目:根据《长安晚秋》的意境,写一首描绘秋天景色的现代诗。

答案示例:秋风起,落叶黄,夕阳斜照映长安。

寒砧声,断续传,鸿雁南飞离人远。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

2. 课后反思及拓展延伸b. 教师引导学生关注古典诗词,了解其他著名诗人的作品。

c. 鼓励学生课外阅读,提高语文素养。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过学习《长安晚秋》,使学生了解了诗歌的背景,掌握了重要词汇和句式,分析了诗歌的意象和表现手法。