有关色谱保留的基本术语及参数

- 格式:ppt

- 大小:363.00 KB

- 文档页数:34

下面列出了本书中所有的符号的意义及单位(除非无量纲)。

如收中已有定义式,方程序号则在说明后的括号中标出。

<<常用术语>>A:吸收度(式3.1,3.2);也作面积CAN:乙腈(acetonitrile)B(%B):二元流动相中的强溶剂(% v/v)C8,C18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基)CD:环糊精(cyclodextrin)CV:变异系数(通常以%表示);式15.3dC:色谱柱内径(cm)dP:颗粒直径(μm)DAD:二极管阵列检测器EC:电化学(检测器)F:流速(ml/min)FL:荧光(检测器)GS:梯度斜度参数(式8.2a);k*=20/GSh':峰高HP:惠普公司(Hewlett-Peckard)HPLC:高效液相色谱ID:内径,dCIEC:离子交换色谱(ion-exchange chromatography)IPC:离子对色谱 (ion-paire chromatography)k:保留因子(式2.4)k*:梯度洗脱中,k的有效值或平均值(式8.1)ka,kZ:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k值L:色谱柱长度(cm)LC-MS:液相色谱-质谱M:分子量MC:二氯甲烷(methylene chloride)MeOH:甲醇(methanol)MS:质谱MTBE:甲基-叔-丁醚(methyl-t-butyl ether)N:色谱柱塔板数(式2.82.8b)N':噪音(式3.3,图3.3)NARP:非水反相HPLCNPC:正相色谱P:色谱柱压力降(通常以psi表示)(式2.9)pKa:酸或供质子碱的酸性常数PAH:多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon)RS:分离度(式2.1)RI:折光指数RPC:反相色谱S:信号;式3.3;图3.3;以及由式6.1定义的参数tD:延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于VD/FtG:梯度时间(min)tR:保留时间(min)(图2.2);等于tO(1+k)tRa,tRz:色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tR(min)(图8.6a)tO:色谱柱死时间(min)(式2.5)t1,t2:相邻谱峰1与谱峰2的保留时间(min)TEA:三乙胺(triethylamine)TEA:四氢呋喃(tetrahydrofuran)UV:紫外光谱VD:延迟或滞留体积(mL);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积) Vm:色谱柱死体积(mL)(式2.6);Vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂Vmax:最大样品体积(mL)(式13.1)Va:样品体积(mL)w:重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min)wmax:不超载色谱柱的最大进样量(mg)(式2.17)wS:色谱柱的饱和容量(mg)(式13.4)W:峰底宽(min)(图2.2)Wth:大进样量对峰底宽的贡献(min)(式13.2)WO:小进样量的峰底宽(min)W1/2:半峰高处的峰宽(min)(图1.1)a:分离因子,等于k2/k1,其中k2与k1分别为相邻谱峰2和谱峰1的k值△tR:tRz-tR(min)△%B:梯度洗脱期间,%B的变化ε:摩尔吸收系数εo:正相HPLC 中溶剂或溶剂混合液的强度η:粘度(CP)。

高压液相色谱(HPLC)基本概念和理论一、基本概念和术语1.色谱图和峰参数色谱图(chromatogram)--样品流经色谱柱和检测器,所得到的信号-时间曲线,又称色谱流出曲线(elution profile)。

基线(base line)--经流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。

一般应平行于时间轴。

噪音(noise)--基线信号的波动。

通常因电源接触不良或瞬时过载、检测器不稳定、流动相含有气泡或色谱柱被污染所致。

漂移(drift)--基线随时间的缓缓变化。

主要由于操作条件如电压、温度、流动相及流量的不稳定所引起,柱内的污染物或固定相不断被洗脱下来也会产生漂移。

色谱峰(peak)--组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线。

流出曲线上的突起部分。

正常色谱峰近似于对称形正态分布曲线(高斯Gauss曲线)。

不对称色谱峰有两种:前延峰(leading peak)和拖尾峰(tailing peak)。

前者少见。

拖尾因子(tailing factor,T),用以衡量色谱峰的对称性。

也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)。

《中国药典》规定T应为0.95~1.05。

T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰。

峰底-基线上峰的起点至终点的距离。

峰高(peak height,h)-峰的最高点至峰底的距离。

峰宽(peak width,W)-峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。

W=4σ半峰宽(peak width at half-height,Wh/2)-峰高一半处的峰宽。

Wh/2=2.355σ标准偏差(standard deviation,σ)-正态分布曲线x =±1时(拐点)的峰宽之半。

正常峰的拐点在峰高的0.607倍处。

标准偏差的大小说明组分在流出色谱柱过程中的分散程度。

σ小,分散程度小、极点浓度高、峰形瘦、柱效高;反之,σ大,峰形胖、柱效低。

色谱基础和HPLC的常用术语1、气相色谱法(GC)—gas chromatography用气体做为流动相的色法。

2、气液色谱法(GLC)—gas liquid chromatography 将固定液涂在载体上作为固定相的气相色谱法。

3、气固色谱法(GSC)—gas solid chromatography 用固体(一般指吸附剂)作固定相的气相色谱法。

4、程序升温气相色谱法—programmed temperature gas chromatography 色谱柱按照预定的程序连续地或分阶段地进升温的气相色谱法。

5、反应气相色谱法—reaction gas chromatography 试样以过色谱前、后的反应区进行化学反应的气相色谱法。

6、裂解气相色谱法—pyrolysis gas chromatography 试样经过高温、激光、电弧等途径,裂解为较小分子后进入色谱柱的气相色谱法。

7、顶空报相色谱法—haed (应为head -编者注)space gas chromatography d 在密闭的容器中与液体(或)固体)试样处于势力学平衡(应为热力学平衡 -编者注)状态的气相组分,是间接测定试样中挥发性组分的一种方法。

8、毛细管气相色谱法—capillary gas chromatography 使用具有高分离效能的毛细管柱的气相色谱法。

9、多维气相色谱法—multidimensional gas chromatography 将两个或多个色谱柱组合,通过切换,可进行正吹、反吹或切割等的气相色谱法。

10、制备气相色谱法—preparative gas chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化全物的气相色谱法。

11、色谱柱:chromatographic column内有固定相用以分离混合组分的柱管。

12、填充柱:packed cklumn (应为column-编者注)填充了固定相的色谱柱。

3种色谱参数的详细说明

1、色谱柱柱效参数:

色谱柱的柱效通常是用理论塔板数或有效理论塔板数来衡量,而它们的大小又与区域宽度有直接关系。

区域宽度:这个色谱流出曲线上的一个重要参数,它的大小反映色谱柱与所选色谱条件的好坏,从色谱分离的角度着眼,希望区域宽度越窄越好,通常度量色谱区域宽度有三种方法:标准偏差,峰宽以及半峰宽。

2、色谱的分离参数:

塔板数和塔板高度:色谱分析的前提是待测组分的分离,而无论柱效参数还是选择性参数均反映不出分离效能的高低,为此引入了一个衡量色谱柱综合分离能力的指标-分离度。

分离度又称分辨率,它是以组分的分离情况来制定的,当两组分色谱峰之间的距离足够大,两峰不互相重叠,即保留值有足够的差别,且峰形较窄时,才可以仍为两组分达到了较好的分离,因此色谱图上相邻两峰的保留时间之差与峰宽均值的比值称为分离度,其定义式为:

式中tR1,tR2分别组分1.2的保留时间;W1,W2分别为组分1.2的峰宽,分离度作为两相邻色谱峰分离程度的量度,其值也大,表明两组分的分离情况越好,对于等面积的两色谱峰,当R=1时,两峰有5%的重合,两峰的分开程度为95%,而当R=1.5时,两峰的分离程度达99.7%,可认为两峰完全分离,如图所示,因此R=1.5可作为两峰完全分离的标志。

不同分离度时两峰分离情况

用色谱图上得到的信息,利用定义式可直接计算分离度,但并不能提现出影响分离度的因素,其影响因素将在色谱方程式中做具体阐述。

3、相平衡参数:

在色谱分离过程中,混合物中的两个组分要达到完全分离,其中重要的一点是两组分色谱峰间的距离必须足够大,也就是说两组分保留值的差别要足够大。

以上关于色谱的三种参数介绍,更多内容后期会更新,如果需要可以关注或者查

阅更多资料。

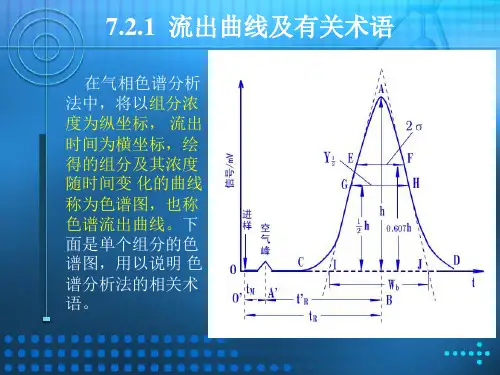

色谱基本理论第一节色谱图及基本参数一、谱图:色谱柱流出物通过检测器时所产生的响应信号对时间的曲线图,其纵标为信号强度(mv),横坐标为保留时间(min)。

二、关术语:色谱峰(Peak):色谱柱流出组分通过检测器时产生的响应信号的微分曲线。

峰底(Peak Base):峰的起点与终点之间连接的直线。

峰高h(Peak Height):峰最大值到峰底的距离。

峰(底)宽W(Peak Width):峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点之间的距离.就是从色谱峰两侧的转折点(拐点)作切线,在基线上的截距叫峰底宽;简称峰宽;峰高一半处色谱峰的宽度叫半峰宽。

由于色谱峰顶呈圆孤形,色谱峰的半峰宽并不等于峰底宽的一半半(高)峰宽W1/2(Peak Width at Half Height):通过峰高的中点作平行于峰的直线,其与峰两侧相交两点之间的距离。

峰面积(Peak Area):峰与峰底之间的面积,又称响应值。

标准偏差(σ)(Standard Error):峰高的0.607倍处所对应峰宽的一半。

拖尾峰(Tailing Peak):后沿较前沿平缓的不对称峰。

前伸峰(Leading Peak):前沿较后沿平缓的不对称峰。

鬼峰(Ghost Peak):不是试样所产生的峰,亦称假峰。

基线(Baseline):在正常操作条件下,仅由流动相所产生的响应信号的曲线。

基线飘移(Baseline Drift):基线随时间定向的缓慢变化。

基线噪声(N) (Baseline Noise);由各种因素所引起的基线波动。

谱带扩展(Band Broadening):由于纵向扩散,传质阻力等因素的影响,使组分在色谱柱内移动过程中谱带宽度增加的现象。

三、保留值的基本参数保留时间(t R)(Retention time):组分从进样到出现峰最大值所需的时间。

死时间(t M)(Dead time):不被固定相滞留的组分从进样到出现峰最大值所需的时间调整保留时间(t’R ):t R’= t R-t M,即扣除了死时间的保留时间。

高压液相色谱(HPLC)基本概念和理论/?k1035835一、基本概念和术语1.色谱图和峰参数色谱图(chromatogram)--样品流经色谱柱和检测器,所得到的信号-时间曲线,又称色谱流出曲线(elution profile)。

基线(base line)--经流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。

一般应平行于时间轴。

噪音(noise)--基线信号的波动。

通常因电源接触不良或瞬时过载、检测器不稳定、流动相含有气泡或色谱柱被污染所致。

漂移(drift)--基线随时间的缓缓变化。

主要由于操作条件如电压、温度、流动相及流量的不稳定所引起,柱内的污染物或固定相不断被洗脱下来也会产生漂移。

色谱峰(peak)--组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线。

流出曲线上的突起部分。

正常色谱峰近似于对称形正态分布曲线(高斯Gauss曲线)。

不对称色谱峰有两种:前延峰(leading peak)和拖尾峰(tailing peak)。

前者少见。

拖尾因子(tailing factor,T),用以衡量色谱峰的对称性。

也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)。

《中国药典》规定T应为0.95~1.05。

T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰。

峰底-基线上峰的起点至终点的距离。

峰高(peak height,h)-峰的最高点至峰底的距离。

峰宽(peak width,W)-峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。

W=4σ半峰宽(peak width at half-height,Wh/2)-峰高一半处的峰宽。

Wh/2=2.355σ标准偏差(standard deviation,σ)-正态分布曲线x =±1时(拐点)的峰宽之半。

正常峰的拐点在峰高的0.607倍处。

标准偏差的大小说明组分在流出色谱柱过程中的分散程度。

σ小,分散程度小、极点浓度高、峰形瘦、柱效高;反之,σ大,峰形胖、柱效低。

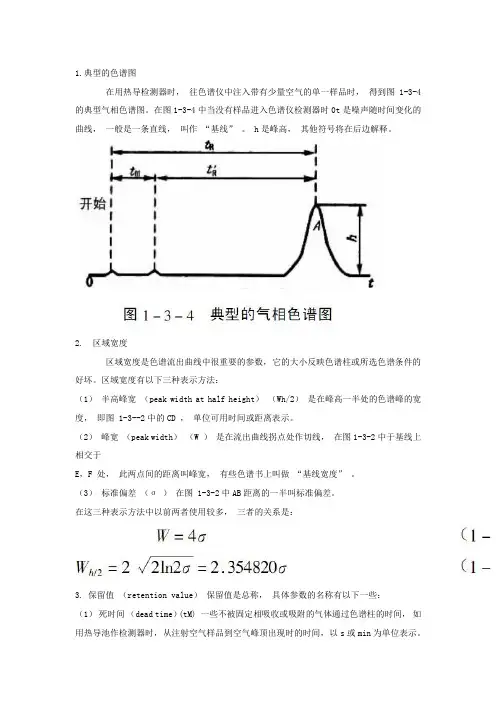

1.典型的色谱图在用热导检测器时,往色谱仪中注入带有少量空气的单一样品时,得到图1-3-4的典型气相色谱图。

在图1-3-4中当没有样品进入色谱仪检测器时0t是噪声随时间变化的曲线,一般是一条直线,叫作“基线” 。

h是峰高,其他符号将在后边解释。

2. 区域宽度区域宽度是色谱流出曲线中很重要的参数,它的大小反映色谱柱或所选色谱条件的好坏。

区域宽度有以下三种表示方法:(1)半高峰宽(peak width at half height)(Wh/2)是在峰高一半处的色谱峰的宽度,即图 1-3--2中的CD ,单位可用时间或距离表示。

(2)峰宽(peak width)(W )是在流出曲线拐点处作切线,在图1-3-2中于基线上相交于E,F 处,此两点间的距离叫峰宽,有些色谱书上叫做“基线宽度” 。

(3)标准偏差(σ )在图 1-3-2中AB距离的一半叫标准偏差。

在这三种表示方法中以前两者使用较多,三者的关系是:3. 保留值(retention value)保留值是总称,具体参数的名称有以下一些:(1)死时间(dead time)(tM) 一些不被固定相吸收或吸附的气体通过色谱柱的时间,如用热导池作检测器时,从注射空气样品到空气峰顶出现时的时间,以s或min为单位表示。

(2)死体积(dead volume)(Vm)指色谱柱中不被固定相占据的空间及进样系统管道和检测系统的总体积,等于死时间乘以载气的流速。

(3)死区域(dead zone)( Vg)指色谱柱中不被固定相占据的空间。

(4)保留时间(retention time)( tR)从注射样品到色谱峰顶出现时的时间,以s或min为单位表示。

(5)调整保留时间(adjusted retention time)保留时间减去死时间即为调整保留时间(tR-tM)。

(6)保留体积(retention volume)( Vr)从注射样品到色谱峰顶出现时,通过色谱系统载气的体积,一般可用保留时间乘载气流速求得,以mL为单位表示。

药物色谱分析课件第2节有关色谱保留的基本术语及参数药物色谱分析课件第2节:色谱保留的基本术语及参数一、色谱保留的基本术语1.保留时间(Retention Time,tR):被分离组分从进样开始到柱后出现该组分浓度极大值所需的时间,通常以分钟(min)为单位。

2.死时间(Dead Time,t0):不保留组分的保留时间,即流动相通过色谱柱所需的时间。

死时间可以通过测定不保留组分的保留时间得到。

3.调整保留时间(Adjusted Retention Time,t'R):保留时间减去死时间后的值,即t'R = tR - t0。

调整保留时间反映了组分在固定相上的实际保留时间。

4.容量因子(Capacity Factor,k):又称分配系数,是指在一定温度和压力下,组分在固定相和流动相之间的分配平衡常数。

容量因子可以通过以下公式计算:k = (t'R / t0) - 1。

5.保留因子(Retention Factor,Rf):组分在固定相和流动相之间的分配比,即在固定相上的浓度与在流动相上的浓度之比。

保留因子可以通过以下公式计算:Rf = k / (k + 1)。

6.相对保留值(Relative Retention,α):两组分的容量因子或保留因子之比。

相对保留值可以用来定性和定量分析药物混合物中的不同组分。

二、色谱保留的基本参数1.色谱柱(Column):色谱柱是色谱分离的核心部件,由固定相和流动相构成。

固定相是色谱柱中用来分离组分的物质,流动相则是推动组分通过色谱柱的物质。

2.固定相(Stationary Phase):固定相是色谱柱中用来分离组分的物质,通常是固体或液体。

固定相的性质决定了色谱柱的选择性和分离效果。

3.流动相(Mobile Phase):流动相是推动组分通过色谱柱的物质,通常是液体。

流动相的性质决定了色谱柱的分离速度和分辨率。

4.流速(Flow Rate):流速是指单位时间内通过色谱柱的流动相的体积,通常以毫升每分钟(mL/min)为单位。

色谱中常用术语都与色谱峰有关,图1-1是一个典型的色谱峰。

它的纵坐标一般是表示检测的信号强弱,与色谱柱流出组分的浓度成正比。

横坐标表示从进样开始至峰最高处的分析时间(时间乘载气流速等于体积,横坐标也可以体积单位表示)。

基线:在操作条件下,未进样品只有载气通过系统时,信号随时间变化的曲线。

正常稳定的情况下,基线是一条直线。

峰高:峰的最高点距基线的垂直距离。

图1-1中AB线段,以h表示。

峰高可以作为定量指标,它与操作条件、样品浓度和进样量以及检测器的灵敏度有关。

峰宽:色谱计算中常用半峰宽来表征色谱过程峰展宽的程度,以W1/2h表示,即图1-1中的aa’线段。

高斯峰的W h=2.354δ。

另一个常用来表征峰展宽的指标是峰底宽,又称基线宽度,以W b表示,高斯峰的W b=4δ(高斯峰的宽度是用它的标准偏差δ来表示,它的值是0.607h 处峰宽的一半。

2.1、死时间、保留时间、调整保留时间和相对保留时间。

图1-2死时间:以t M表示,它的定义是不被固定相溶解或吸附的化合物,从进样开始至流出峰最高点的时间。

当色谱系统(包括柱、柱温及仪器)给定。

t M只受载气流速的影响。

就好比上面的比拟中A船的时间。

在色谱分析中特别是毛细管柱色谱分析中,测定t M值是必要的。

用热导检测器时,常用空气来测定t M值;用氢焰离子化检测器时可用甲烷测定t M值。

因空气或甲烷在大多数固定液上近似不被保留。

如果已知同系物中三个组分的保留时间也可以计算相应条件下的t M值。

保留时间:被保留化合物(溶质)从进样开始至流出峰最高点的时间,称保留时间,用t表示。

R调整保留时间:用t R’表示调整保留时间。

调整保留时间就是被保留的溶质停留在固定相上的时间。

换句话说,溶质从色谱柱流出的时间是死时间和调整保留时间之和。

保留时间从色谱实验中可直接测定。

但在色谱计算中,除理论塔板数外,其他计算都是用调整保留值。

相对保留时间:相对保留时间是两种组分的调整保留时间之比值,从理论上等于两组份的是一常数。