专题四、中国近现代社会生活的变迁(复习提纲)

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:4

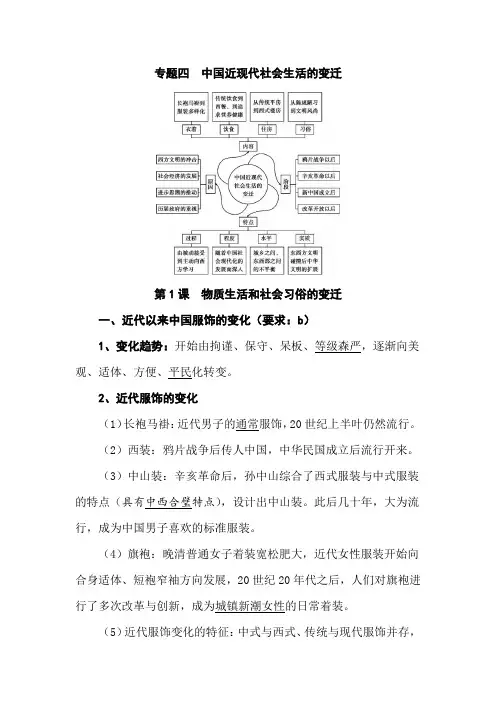

专题四中国近现代社会生活的变迁(13、14、22课)近代以来,人们物质生活和社会习俗发生了怎样的变化?影响其变化的因素有哪些方面?1.近代:1840年至1949年变化表现:(1)衣着:长袍马褂(传统)、西装(外来)、中山装、旗袍(中西合璧)(2)饮食:西餐传入并逐渐流行(19世纪40年代起);(3)居住:四合院(传统),外人来华后,洋房开始大量出现,中西合璧成为典型特征;(4)风俗:①主张“断发易服”、“废止缠足”、倡导婚姻自由②社交礼仪:跪拜礼→握手、鞠躬;称呼:“老爷”“大人”→“先生”“同志”;婚丧仪式:铺张繁琐愚昧→简洁文明。

③读报刊、看电影成为民众生活一部分局限:由于农村落后、封闭,农村社会生活变化微弱,只有少量的洋货进入中等生活水平的农民家庭,传统的风俗习惯,坚如磐石。

仁人志士的推动;(3)民主思潮的促进;(4)近代工商业的发展。

二、近代以来中国的交通、通讯工具发生了哪些变化?对人们的社会生活产生了什么影响?1.交通工具的变化及影响(1)变化轮船、铁路、汽车、飞机(2)影响:交通工具的变化和交通事业的发展,推动各地的经济文化交流和发展,促进了信息的传播,开阔人们的视野,加快生活的节奏,对人们的社会生活产生了深刻的影响。

2.通讯工具的变化及影响(1)变化①电报:19世纪70年代,福建巡抚在台湾主持架设中国第一条有线电报线。

②电话:19世纪80年代,外国开始在上海设立电话公司。

③互联网:近年来,人们还通过互联网,发送电子邮件。

(2)影响:通讯工具的变迁和电讯事业的发展,使信息的传递变得三、报刊、影视、互联网的发展给人们生活方式带来了怎样的影响?1.报刊:通过新闻事业影响人们政治生活,其次是影响人们经济生活和文化娱乐生活。

2.影视:满足大众的文化娱乐生活,其次是影响人们政治生活和经济生活。

3.互联网:通过快速的、全球范围的信息传递,全方位的改变着人们的生活方式。

互联网的出现将人类推向新的生存空间。

专题四中国近现代社会生活的变迁第1课物质生活和社会习俗的变迁一、近代以来中国服饰的变化(要求:b)1、变化趋势:开始由拘谨、保守、呆板、等级森严,逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2、近代服饰的变化(1)长袍马褂:近代男子的通常服饰,20世纪上半叶仍然流行。

(2)西装:鸦片战争后传人中国,中华民国成立后流行开来。

(3)中山装:辛亥革命后,孙中山综合了西式服装与中式服装的特点(具有中西合璧特点),设计出中山装。

此后几十年,大为流行,成为中国男子喜欢的标准服装。

(4)旗袍:晚清普通女子着装宽松肥大,近代女性服装开始向合身适体、短袍窄袖方向发展,20世纪20年代之后,人们对旗袍进行了多次改革与创新,成为城镇新潮女性的日常着装。

(5)近代服饰变化的特征:中式与西式、传统与现代服饰并存,呈现中西合璧、土洋并存。

3、新中国服饰的变化(1)新中国成立后到20世纪60年代中期:穿衣打扮与政治生活紧密地联系在一起,中山装、苏式服装列宁装和连衣裙受到青睐。

(2)20世纪60年代中期至70年代末:民众服饰的式样和颜色趋于单调,军装和“干部服”盛行,蓝、绿、黑、白成为服装的主要颜色。

(3)改革开放以后:随着社会生产力的不断发展和港台、欧美等文化的影响,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

人们可以根据自身的审美情趣、经济能力选择自己喜欢的服饰。

二、近代以来中国主要社会习俗的变化(要求:b)1、变化原因:辛亥革命、新文化运动、新中国的成立、改革开放以及外来文化等的影响,。

2、表现(1)婚姻礼俗:①清末民初,一批受过新思潮熏陶的青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自主。

婚姻礼俗也开始删繁就简,仿效西方的新式婚礼。

②新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。

(2)丧礼:①19世纪末20世纪初,丧礼趋于简化,并出现了带有浓厚西方色彩的新式丧礼,一些城市还建立了殡仪馆与公墓。

②新中国成立后,由土葬开始向火葬改革。

一、单选题1.报纸杂志、电影电视、互联网等传媒手段反映了近现代社会信息传递的演变,下列叙述不正确的是( )A.报刊是印刷媒介,是最早的现代大众传播媒介B.影视是音像媒介,在工业社会中扮演着极为重要的角色C.互联网是电子媒介,是当今一个标志性的信息传播手段D.上述三类媒介从技术层面上说是一个逐渐替代的过程2.中国近代航运业最早诞生于( )A.民族资本主义企业B.洋务运动军事工业C.洋务运动民用工业D.官僚资本企业3.“1908年《图画新闻》中载有一份衙门堂审记录:“(女子严阿苏与男子梁海相识,路上相遇,因邀同行,为巡士抓获)官问:何时与梁相识?阿苏回:在途中相识,我中意他!……官斥二人:汝不凭媒妁之言,青年男女居然同游,有伤风化……判将分别收押,听候核办。

”对此记录分析正确的是( )A.婚姻自主成为一种普遍现象B.青年男女受新文化运动影响C.新旧思想冲突激烈D.辛亥革命解放思想,推动社会习俗变迁4.4.1989年底,一位波兰记者写道:“十几年前,北京是一个灰色的城市,有人甚至称它为‘世界的农村’,人们穿着单调一律……如今穿着入时、欧式打扮的姑娘,使北京的街道有一种令人应接不暇的特殊美感。

”导致上述变化的原因有( )①经济全球化影响②中国加入世贸组织③改革开放④人民生活水平提高A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③5.中山装由孙中山创制,是由日本的学生装改进而成的。

南京国民政府建立后……依据“四维”内容而确定中山装前襟有4个口袋,依据五权分立而确定前襟有5个扣子,依据三民主义的涵义而确定袖口为3个扣子。

据此,以下各项表述中正确的应该是( ) A.服饰变化受政治影响 B.服饰体现国家意志C.服饰属于意识形态 D.服饰是西化的产物6.中国某一时期报纸刊登的征婚启事一般会有以下几点要求:一要天足;二要通晓中西术门径;三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗。

这一时期最早可能是( )A.明清之际 B.清末C.民国初年 D.新中国成立初期7.近代以来,轮船航运业也发生了一些变化,下列表述正确的是( )A.19世纪70年代初,中国近代第一家轮船航运公司成立B.民生轮船公司的正式成立标志着中国新式水运业的诞生C.民国以后,民间兴办的各种轮船公司已经有实力与列强竞争D.近代轮船航运公司诞生之后,火轮船深入到中国内陆河道8.近代以来,我国人民的社会生活方式发生了巨大的变化,导致这些变化的冈素不包括( ) A.外来文化的传入 B.政治生活的影响 C.社会经济的影响 D.传统观念的继承9.1927年《大公报》发表社评,“国民党人习闻宣传之法,稍稍习之,颇奏奇效”;北方军阀针锋相对,印发各类“讨赤”歌、“讨赤”文、“讨赤”画,因通俗易懂,可能比南方“打倒帝国主义、打倒军阀”之类的口号更容易理解和接受。

专题四、中国近现代社会生活的变迁一、物质生活和社会习俗的变迁1、影响中国近代物质生活和社会习俗变化的因素:①中国近代工业的产生和发展②受西方民主思潮和生活方式的影响③政治变革和政府政策的推动④一些传统习俗不适合近代社会的发展趋势2、物质生活的变化(衣食住的变化)①衣:鸦片战争后,西式服饰传入中国。

中国传统的长袍马褂与西装革履并行不悖,中国出现服饰改良产生中西合璧的产物——中山装(辛亥革命后)和旗袍②食:鸦片战争后,西餐在通商口岸流行,成为上层社会的一种时尚③住:北京四合院为中国传统住宅,鸦片战争后,西式建筑在租界地区出现,中西合璧的里弄住宅,一些买办、资本家和达官显贵纷纷仿造花园式洋房。

3、社会习俗的变化:辛亥革命对礼仪的革新意义重大,体现了民主共和精神①交际礼仪的变化——用鞠躬、握手代替跪拜、作揖等礼节,用同志、先生等称呼代替大人、老爷等称呼,显示平等、自由等文明精神。

②婚俗礼仪的变化——倡导婚姻自由是新式婚俗的基本内容;但这一习俗的变化主要发生在通商口岸的知识层及官宦人家。

③丧葬礼俗的变化——丧礼趋于简化,出现了带有西方色彩的新式葬礼,由土葬向火葬改革。

二、交通和通信工具的进步1、交通工具的进步(1)轮船(以蒸汽机为动力):19世纪70年代,洋务派创办的轮船招商局成立,打破列强对江海运输业的垄断(2)火车:19世纪80年代,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,是中国人修筑的第一条铁路,标志着中国铁路的诞生。

(3)汽车:20世纪初,汽车首先出现在上海,成为富贵上层人士的代步工具(4)飞机:1909,旅美华侨冯如制成中国第一架飞机,标志中国航空事业的开始2、通信工具的进步(1)有线电报:19世纪70年代,福建巡抚在台湾主持架设中国第一条有线电报。

有线电报主要用于军事目的(2)无线电报:20世纪初,上海崇明装置无线电台并设无线电报局。

无线电报则供官商通报。

(3)电话:南京政府在20世纪初在南京开办第一个电话局,开通第一部市内电话电话。

专题四中国近现代社会生活的变迁一、物质生活和社会习俗的变化。

1.了解近代的服饰变迁;(1)中山装与旗袍是近现代民族服饰。

(中西合璧:旗袍)(2)近代,中国男子的流行服饰有长袍马褂、西装、中山装。

(3)概况:①第一个阶段:鸦片战争后到新中国的建立。

(这一阶段的阶段特征为中式与西式、传统和现代服饰并存;具体表现在长袍马褂、上衣下裙依然流行,西装、中山装、旗袍更成为这一时期的典型服饰。

)②第二个阶段:新中国建立后到十一届三中全会。

(这一时期由于政治上的影响,阶段特征为与革命相关的服饰成为主流;具体表现在列宁装、制服装、绿军装成为社会的流行。

)③第三个阶段:十一届三中全会后。

(阶段特征为与世界接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。

)2.了解近代“废止缠足”与婚姻自由的习俗;(1)废止缠足:在民国成立后开展。

(2)婚姻自由:清末民初,开始主张婚姻自由。

新中国成立后,恋爱自由,婚姻自主成为一种时尚。

(婚姻风俗的变迁特征是删繁就简。

)3.影响中国近现代物质生活和社会习俗变化的主要因素一是欧风美雨的潜移默化。

西方国家资本的注入,把以工业文明、科学文化和生活方式为核心的近代文明移植到中国;二是维新思潮、革命思潮的推动。

4.中国近现代社会的物质生活习俗变迁的特点(1)在鸦片战争后直至民国时期经历了由盲目排外向学习西方、由过去的封建传统社会向现代化社会趋进的过程,呈现出既追新慕异、去土存洋,又新旧并存、中西合璧的特征。

(2)建国后由于意识形态的支配,又重新趋于封闭化、独立化。

(3)改革开放以后,由于观念的转变,与世界联系愈加紧密,逐渐又跟上了国际的潮流。

二近代以来交通、通讯工具的进步1.了解近代中国诞生的先进交通工具;(1)轮船(以蒸汽机为动力):19世纪70年代,洋务派创办的轮船××局成立,打破列强对江海运输业的垄断。

(2)火车:19世纪80年代,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,标志着中国铁路的诞生。

专题四中国近现代社会生活的变迁一、物质生活和社会风俗的变化 ||。

1.认识近代的衣饰变迁;(1)中山装与旗袍是近现代民族衣饰||。

(中西合璧:旗袍)(2)近代 ||,中国男子的流行衣饰有长袍马褂、西装、中山装||。

(3)概略:①第一个阶段:鸦片战争后到新中国的成立||。

(这一阶段的阶段特色为中式与西式、传统和现代衣饰并存;详细表此刻长袍马褂、上衣下裙依旧流行||,西装、中山装、旗袍更成为这一期间的典型衣饰||。

)②第二个阶段:新中国成立后到十一届三中全会||。

(这一期间因为政治上的影响||,阶段特征为与革命有关的衣饰成为主流;详细表此刻列宁装、制服饰、绿军装成为社会的流行||。

)③第三个阶段:十一届三中全会后||。

(阶段特色为与世界接轨||,多彩体现;详细表此刻||,衣饰由最基本的御寒保暖向雅观大方转变||,各样样式的服饰层见迭出||。

)2.认识近代“取消缠足”与婚姻自由的风俗;(1)取消缠足:在民国成立后展开||。

(2)婚姻自由:清末民初 ||,开始主张婚姻自由 ||。

新中国成立后 ||,恋爱自由 ||,婚姻自主成为一种时髦 ||。

(婚姻民俗的变迁特色是删繁就简 ||。

)3.影响中国近现代物质生活和社会风俗变化的主要要素一是欧风美雨的耳濡目染 ||。

西方国家资本的注入 ||,把以工业文明、科学文化和生活方式为中心的近代文明移植到中国;二是维新思潮、革命思潮的推进||。

4.中国近现代社会的物质生活风俗变迁的特色(1)在鸦片战争后直至民国期间经历了由盲目排外向学习西方、由过去的封建传统社会向现代化社会趋进的过程||,体现出既追新慕异、去土存洋||,又新旧并存、中西合璧的特色||。

(2)建国后因为意识形态的支配 ||,又从头趋于关闭化、独立化 ||。

(3)改革开放此后 ||,因为观点的转变 ||,与世界联系更加密切 ||,渐渐又跟上了国际的潮流||。

二近代以来交通、通信工具的进步1.认识近代中国出生的先进交通工具;(1)轮船(以蒸汽机为动力): 19 世纪 70 年月 ||,洋务派创立的轮船××局成立||,打破列强对江海运输业的垄断||。

专题四中国近现代社会生活的变迁一物质生活和社会习俗的变迁一、近代以来中国服饰的变化(b)1.变化趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2.变化表现(1)长袍马褂是近代男子的通常服饰,20 世纪上半叶仍然流行。

(2)西装在鸦片战争后传入中国,民国成立后流行开来,成为男子的礼服之一。

(3)辛亥革命后,孙中山综合了西式服装与中式服装的特点,设计出中山装。

此后几十年,中山装大为流行,成为中国男子喜欢的标准服装。

(4)晚清普通女子着装宽松肥大,近代女性服装开始向合身适体、短袍窄袖方向发展,20 世纪20 年代之后,人们吸收西方服饰的长处,对旗袍进行了多次改革与创新,使旗袍成为城镇新潮女性的日常着装。

(5)近代服饰变化的特征:中式与西式、传统与现代服饰并存,呈现中西合璧、土洋并存。

3.新中国服饰变化(1)新中国成立后到20 世纪60 年代中期:穿衣打扮与政治生活紧密地联系在一起,中山装、苏式服装列宁装和连衣裙受到青睐。

(2)20 世纪60 年代中期至70 年代末:民众服饰的式样和颜色趋于单调,军装和“干部服”盛行,蓝、绿、黑、白成为服装的主要颜色。

(3)改革开放以后:随着社会生产力的不断发展和港台、欧美等文化的影响,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得时尚、穿得个性过渡。

人们可以根据自身的审美情趣、经济能力选择自己喜欢的服饰。

二、近代以来中国主要社会习俗的变化(b)1.影响因素:(1)外因:西方列强入侵;工业文明冲击;外来文化影响等。

(2)内因:政治变革(如辛亥革命、新中国成立等);经济结构的变动及经济发展(如自然经济的解体、近代工业的出现、改革开放等);思想解放(如新文化运动)。

2.主要表现(1)婚姻礼俗:①清末民初,一批受过新思潮熏陶的青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自主。

婚姻礼俗也开始删繁就简,仿效西方的新式婚礼。

②新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。

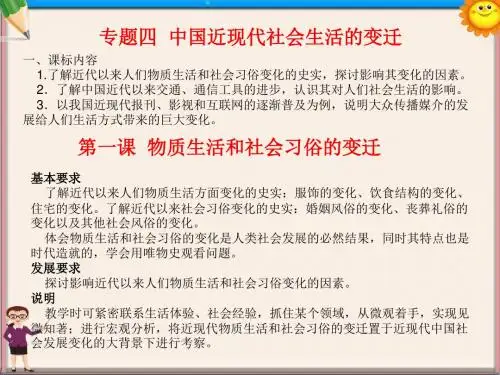

第22讲中国近现代社会生活的变迁课时名片课标要求:(1)了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

(2)了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

(3)以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传播媒体的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

考纲明示:(1)物质生活和社会习俗的变化。

(2)交通、通讯工具的进步。

(3)大众传媒的发展.错误!一、物质生活与习俗的变迁1.变化中的男女服饰(1)变化趋势:由拘谨、保守、呆板、等级森严逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

2.并行于世的中西餐(1)近代百年,中国逐渐形成了影响比较大的四大菜系,即鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜。

(2)19世纪40年代起,鸦片战争后,西餐传入中国,出现了中西餐并行于世的局面。

3.居室建筑的变化(1)四合院:以北方乡村或城市为主,普通居民住房。

(2)鸦片战争后,外国人来华后,在租界中居住,建立西式住宅。

(3)20世纪30年代前后,京津等地开始出现受城市居民欢迎的完全欧化的新式住宅.(4)后来在沿海城市出现了许多既保留原住宅特色又体现西式建筑风貌的毗连式房屋。

4.习俗风尚的变革(1)原因:辛亥革命、新文化运动、新中国成立以及改革开放等解放了人们的思想。

二、交通和通信工具的进步1.传统交通工具的发展(1)人力车:近代城镇中的重要交通工具。

(2)自行车:19世纪中后期传入中国,20世纪50年代以后成为中国人日常生活中的代步工具,中国有“自行车王国"之称。

错误!1.西式服饰传入中国,完全取代了中式服饰吗?试答提示:否.西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行.2.社会生活变迁与政治、经济发展有何关系?试答提示:一定时期的政治、经济、思想决定一定时期的社会生活。

近代以来社会政治变革、民主思潮的推动和社会经济的发展(如戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国的成立、“文化大革命”、改革开放等;自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放促进了生产力的迅速发展等)决定了社会生活的变迁。

1 专题四、中国近现代社会生活的变迁(复习提纲) 第一节 物质生活和社会习俗的变迁 【内容标准】了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。 一、服饰方面 1、第一阶段:鸦片战争后到新中国的建立。 (特征:中式与西式、传统和现代服饰并存,中西合璧,不土不洋。) A、鸦片战争前:长袍马褂 B、鸦片战争后:① 西装传入中国,民国后流行开来,成为男子礼服之一。 ②“断发易服”(剪辫着西装。具有移风易俗、反清色彩) ③中西合璧、满汉风格:旗袍——是西式服装影响下女性服装变化发展的典范。 C、辛亥革命后:中山装(中西合璧)——孙中山设计的中山装综合西式和中式服装的特点,成为中国男子喜欢的标准服装。

中山装和旗袍具有中西合璧的特点。 2、第二个阶段:新中国建立后到十一届三中全会。 (特征:由于政治上的影响,与革命相关的服饰成为主流。) A、新中国成立后至20世纪60年代 男装:列宁装、中山装、中式便装 女装:列宁装、连衣裙、中式便装 B、60年代中期至70年代末,军装和“干部服”盛行,服装样式和颜色趋于单调。 3、第三个阶段:十一届三中全会后(改革开放后) (特征:与世界接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。) 总体趋势: 拘谨、保守、呆板、等级森严—美观、适体、方便、平民化 二、饮食方面 1、中餐——四大菜系 四大菜系 代表区域 口味特点 鲁菜 山东(济南、胶州) 清香、鲜嫩、味纯 粤菜 广州、潮州等地 鲜、嫩、爽、滑 川菜 四川(成都、重庆) 味浓、重辣 淮扬菜 扬州、淮河流域一带 清淡、味甜 2、西餐 (1)传入时间:1840年鸦片战争后 (2)影响:①西餐常用原料进入餐桌 ②经营西式食品的食品厂出现 (3)中西餐饮食文化的区别: ①烹饪方式、食品种类、就餐环境、礼节要求存在明显; ②中餐以追求美味首要目的,西餐以营养为最高准则。 三、建筑方面 1、传统建筑:北京四合院 鸦片战争后: 2、新式住宅:“新村”、“花园”、“别墅”、“公寓” 3、中西合璧 四、习俗方面 1、中国旧时期比较落后的风俗:婚姻包办、土葬、厚葬、女子裹足且不得接受教育、迷信等 2、这些旧风俗到近现代的变化:婚姻自由、婚礼删繁就简、火葬、简葬、女子放足且可以接受教育并走 2

出家庭、破除迷信等 ★五、近代以来人们物质生活和社会习俗发生变化的因素 1、经济发展水平的决定,生产力的提高(如自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放后生产力的迅速发展) 2、社会政治变革和政治环境的影响(如戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国成立“文化大革命”、改革开放等社会政治变革影响了社会习俗的变化。) 3、人民思想解放的推动,思想观念的转变。(如清末民初,受新思潮熏陶的青年男女开始反对包办婚姻,主张婚姻自由。十一届三中全会打破“左”倾束缚,解放思想等) 4、外因:外来文化的影响和中西文化交流(如鸦片战争后西方的生产方式和生活习俗的传入,改革开放后中西文化的交流。) 5、政府政策的影响。(民国时期,政府颁布剪辫易服废止缠足等法令。新中国成立后倡导婚姻自主、规定一夫一妻制、新时期政府倡导文明之风等)

第二节 交通和通讯工具的进步 【内容标准】了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。 一、交通工具的更新 1、古代:木船、马车、轿子 2、近代(1840—1949) (1)海:轮船 ①最先引进中国的近现代交通工具是轮船,洋务运动时,创办马尾造船厂。 ②1865年,中国终于建造成了自行设计的第一艘轮船。 ③19世纪70年代初,轮船招商局在上海成立,这是中国第一家航运公司。 (2)陆: ①人力车、三轮车、自行车(自行车19世纪中后期传入中国;20世纪初,自行车出现在城市的大街小巷;50年代以后,中国有了自己的自行制造厂。) ②火车(第一次工业革命) 沪淞铁路:中国出现最早的铁路(外国商人修筑) 唐胥铁路:中国人修筑的第一条铁路(出现“马拉火车”的天下奇闻)1881年 京张铁路:中国人自行设计并修筑的第一条铁路(詹天佑)1909 19世纪末20世纪初,随着收回包括铁路在内的利权运动的蓬勃开展,中国的铁路建设进入一个快速发展时期。 ③电车,公共汽车(第二次工业革命) 电车:1906年,天津创办了有轨电车交通系统。 公共汽车:上海在1924年出现,北京则是在1935年开始有。 1956年,长春第一汽车制造厂生产出第一批12辆“解放牌”载重汽车,标志着中国汽车工业的诞生。 (3)空:飞机 中国的民航事业起始于20世纪20年代初,30年代中期已形成覆盖大半个中国的航空网。 3、现代(1949年后)交通工具发展的特点:发展快,多层次,范围广,不平衡 (具有多层次性原因:由于地区经济发展的不平衡,同时也受具体环境的影响。) 二、邮电通信设施的逐渐完善 1、邮政通信 ①开始:1866年,海关开始试办邮政。 ②1896年改为正式办理,通信范围囊括了全国各主要商埠和中心城市。 ③辛亥革命后,大清邮政改称中华邮政,邮局邮路进一步扩展。 3

④1949年11月,中华人民共和国邮电部成立,开创了邮政和电信合一的新时代。 2、电信事业 (1)电报: ①有线电报:1877年,丁日昌在福建架设电报线,成为中国人自办有线电报的开端 ②无线电报:1906年创设。到 1932年底,除了国内无线电报外,还开设了国际无线电报业务。 (2)电话: ①传入:1882年,电话传入中国。 ②民国成立后,电话线路与电话营业局所继续增加。 ③20世纪80年代之后,通信技术发展迅速。 ④截止2003年第三季度末,中国电话用户总数居世界第一。 三、中国近代交通、通讯发展的原因 1、外来交通技术传入的推动; 2、中国近现代社会经济的不断发展推动; 3、政府的大力提倡; 4、群众反帝斗争的推动; 5、中国人民聪明才智的推动。 四、交通和通讯工具进步的影响 1、正面影响:①推动经济文化交流和发展 ②促进信息的交流 ③开阔人们的视野 ④加快生活节奏 ⑤提高了人们的生活质量。 2、负面影响:交通堵塞,环境污染,能源危机,广告,欺诈,噪声等。

第三节 大众传播媒介的更新 【内容标准】以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化。 一、大众报业的发展 1、历史渊源:中国是世界上最早出现报纸的国家之一,发行于公元887年的唐代《邸报》,是世界上现存最古老的报纸。 2、大众报业出现原因 (1)进入19世纪,单一的官方报纸与落后的办报方式越来越不能满足时代的要求,社会呼唤着适合普通民众阅读需求的大众报纸的产生。 (2)西人办报潮流的推动。 3、近代中国大众报业的兴起与发展 (1)1873年,在汉口出版的《昭文新报》,开创了国人办报的先例。 (2)维新运动中,国人办报形成高潮,其中影响较大的有《中外纪闻》、《强学报》、《时务报》等。 4、通俗性报刊普及 (1)原因:白话文推广、识字率提高。 (2)特点: ①采用通俗易懂的语言,取材世俗,运笔浅显,满足了市民消遣娱乐的需要。 ②根据的知识性与趣味性相结合的原则,按戏曲、电影、体育、生活、文艺、娱乐等类别实现了专门分工,读者可以依据自己的兴趣购买相应的报纸。 5、报纸的功能:新闻传播;舆论监督;娱乐大众;宣传教育、启迪民众(强烈的政治性) 二、广播影视的普及 1、广播 (1)产生:20世纪20年代初。 (2)第一座广播台:1923年1月23日,由英美报商创办的“大陆报—中国无线电公司广播台”在上海正 4

式开播。 (3)中国人自办的第一座广播电台:1926年6月1日,哈尔滨广播无线电台正式开播。 (4)中国第一座私营广播电台:1927年3月,上海新新公司开办。 (5)中国第一座全国性广播电台:1928年8月,南京国民政府筹备的中央广播电台在南京开播。 2、电影 (1)发展 ①中国第一次电影放映:1896年8月,上海徐园“又一村”放映了“西洋影戏” ②中国第一部有声电影:《歌女红牡丹》 ③我国第一部获得国际荣誉的影片:《渔光曲》 (2)发展特点: 电影在中国的放映经历了从无声到有声,从黑白到彩色,从进口片到国产片的发展阶段。 3、电视 (1)问世:20世纪30年代 (2)发展过程:①中国第一家电视台:1958年5月1日,北京电视台开始试播。 ②1978年5月1日,北京电视台更名为中央电视台。 ③到1978年,各省(自治区)、直辖市都有了自己的电视台。 (3)现状(特点) 中国已经建成了从中央到地方、从对内到对外的多系列、多层次、多语种、多形态的广播电视传播网络,电视节目内容广泛、形式多样,民众的文化生活也更加丰富多彩。 4、认识大众传播媒体的发展给人们生活方式带来的影响 (1)报纸是实效性很强的新闻媒介,吸引着广大读者,在通达民情,传播知识,开启民智,立信议政和舆论监督等方面发挥重要作用。 (2)电影电视以丰富的内容和生动直观的形象,及时传递时事信息,促进科学知识普及,开阔人们的视野。 三、互联网与民众生活的渐变 1、出现:1993年,中国的第一条互联网专线正式开通。 2、发展快:2003年上半年用户达到6800万户,居世界第二位 3、互联网应用的事例:网上购物、网络办公、网络教学、电子信箱、电子报刊、网络游戏等 4、影响 (1)互联网目前已分布于社会的各个领域。 (2)互联网在改变单调的政治生活的同时,也在构筑新型的家庭经济生活。 (3)网络在人们日常生活中的应用也日趋广泛。 (4)互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式,同时也催生着当代中国经济生活的新观念和新模式。 5、评价 (1)优势: ①集报纸、广播、电视的优势于一体 ②费用低廉 ③可以高度互动,双向传受 ④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息┈ (2)缺陷:(你如何抵制网络的不良诱惑?) ①不法分子传播影响青少年的成长的不良信息 ②利用网络进行犯罪 ③青少年沉迷于网络游戏