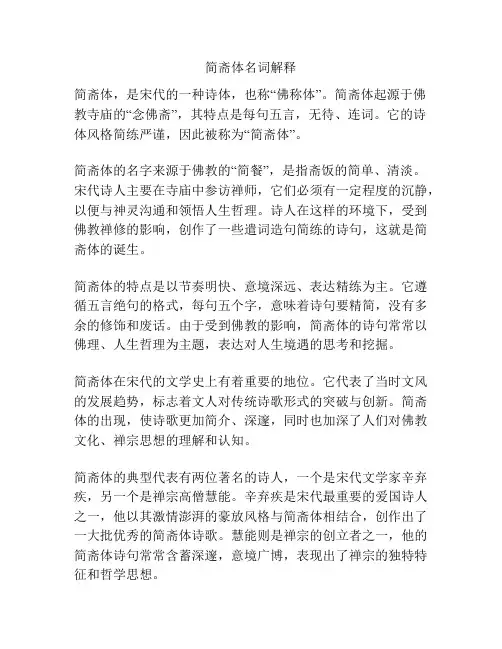

禅师体

- 格式:ppt

- 大小:2.71 MB

- 文档页数:28

略论禅宗修学体系的建设——以曹洞宗禅修理论为例略论禅宗修学体系的建设——以曹洞宗禅修理论为例内容摘要:佛教各个宗派都有修学体系。

本文就禅宗一花五叶中的曹洞宗禅修理论加以梳理,从"五位说、无心合道、绝三渗漏"三个方面,阐述了曹洞宗修持方法细密严谨、简便易行;修行次第层次分明、循序渐进;修学宗本契理契机、究竟圆满的禅修特色。

关键词:禅宗曹洞宗修学体系偏正五位无心合道绝三渗漏契理契机的佛教修学体系不仅对四众弟子的修持具有重要的指导价值,而且对推动佛法的弘扬具有重要意义。

当代佛教修学体系存在诸多问题,其建设与完善还任重道远,但可以肯定的是,我们有必要对佛教已有修持法门进行反思和总结。

佛教修行以悟为本,依人的根性不同而有异,所以法门众多,宗派林立。

禅宗是最具中国特色、影响最为深远的佛教宗派,禅修法门也最契合中国人的根性,历史上禅门高僧辈出、祖师众多,修证有成者更是数不胜数。

自六祖慧能大师弘扬直指人心、明心见性、见性成佛的顿教禅法之后,禅宗"一花开五叶",衍化出沩仰宗、临济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗五家,造就了禅宗在中国历史上的繁盛局面。

曹洞宗延绵千年,传承不绝,影响远达海外。

在禅法修持上,曹洞宗一直以细密著称,法眼宗文益禅师在《宗门十规论》中说:"曹洞则敲唱为用,临济则互换为机,韶阳则函盖截流,沩仰则方圆默契。

"所谓"敲唱为用",即师徒一敲一唱,以回互不回互之妙用,使弟子觉悟清净本性。

曹洞宗强调"回互"说,注重理事圆融,体用无碍,并依此建立各种"五位"说,以此接引、勘验学人。

《人天眼目》中说:"曹洞宗者,家风细密,言行相应,随机应物,就语接人。

"大体而言,曹洞宗的禅修法门以五位说为纲要,以"无心合道"为宗本,以"绝三渗漏"为机用。

泽庵宗彭禅师《不动智神妙录》(上)泽庵宗彭禅师,⽇本临济宗⾼僧。

江户时代初期,⼤德寺住持,⼀休纯宗等著名临济禅僧都曾住锡于此。

泽庵宗彭禅师⽣活于战乱不断的⽇本战国时代,武⼠之间的杀伐争⽃是时代动乱的根源。

泽庵禅师以⽯⽕之机勘破世间⽆明烦恼,希望以活⼈之剑,回归本⼼,复归太平之世。

⼀⽇,剑豪柳⽣宗矩向泽庵禅师请教,如何于⼗⼈中不被乱⼑所伤,以不杀为胜。

泽庵禅师回道:“这要懂得不动智的⼼境!⼼住于⼀个⼈⾝上,终究会猝不及防被其他⼈砍倒。

⼀切都不要留藏在⼼中,则⾝⼼⽆滞,于千万刃中⽆碍此⼼。

⽽不拘泥于⼀点的⼼境,才是不动的⼼境。

1诸佛不动智诸佛不动智,虽云不动,⾮同草⽊,⼼遍⼗⽅,⽆有所住,是名不动。

佛法有不动明王尊者,右⼿持剑左持绳,利齿暴出⽬怒视,现愤怒相护持法,妨佛法者悉降服,⾃坐盘⽯妙不动,普遍⼗⽅⼀切剎,愤怒为相智为体,⽰现⼀切诸众⽣。

⼀般凡夫于是中作恐怖想,不敢碍佛,离悟近者,则知此为不动智之体现。

去⼀切迷暗,不动智即明,⾝现明王⼼不动。

故不动明王者,⼀⼼不动,⽆有住处,但住众⽣⼼想。

若⼼有住,⽣种种分别,于分别中,⼼⽣黏滞,虽形能动,不能⾃在。

譬如临敌⼗⼈,以⼀剑应之,⼼⽆所住,即舍即取,以寡敌众,⽆有不⾜。

若⼼有住,于第⼀⼈或能取胜,于余诸敌,则⼼形黏滞。

观千⼿观⾳尊者,虽云千⼿持千宝,若于⼀⼿⼼有住,则余九百九⼗九⼿,不能妙⽤妙⾃在。

因⼼⽆有所住故,千⼿能随顺⾃在,以是具妙智不动,能⽰⼀⾝具千⼿,随顺⾃在⽆有碍。

如⼈于林中,⼼若住⼀叶,则不见余叶,⾏者悟此道,则了千⼿尊。

⽆知凡夫者,于⾝具千⼿,终难⽣信解,⽽起诸诽谤。

今得闻少分,不应诽谤亦不执着,以法为本真实观。

若仅观外相,⽽⽆有⼼法,犹不应轻率,以慢⼼攻击。

是故千⼿道,普门普⽰现,法门有种种,果位则不异。

⾃初学⾄不动智者,即回归本⼼,兵法亦如是。

⾏者初习剑时,⽆招⽆势,⼼亦⽆所住,若见剑来,亦不分别,⼼⽆所住,随机⽽应。

习剑⽇久,得种种知见,或持剑之法,或⼼之置所,于临敌⼿时,惊觉不⾃由。

历代祖师心法口诀展开全文历代祖师心法口诀今将古今,历代祖师,丹经道书,梵典中之口诀,一一指出,留与后人。

而为后世学者之:破昏黑的照路灯,辨真伪的试金石。

太玄真人云:父母生前一点灵,不灵只为结成形。

成形罩却光明种,放下依然彻底清。

空照禅师云:这个分明个个同,能包天地运虚空。

我今直指真心地,空寂灵知是本宗。

自然居士云:心如明镜连天净,性似寒潭止水同。

十二时中常觉照,休教昧了主人翁。

智觉禅师云:菩萨从来不离真,自家昧了不相亲。

若能静坐回光照,便见生前旧主人。

三茅真君云:灵台湛湛似冰壶,只许元神在里居。

若向此中留一物,岂能证道合清虚?天然禅师云:心本绝尘何用洗,身中无病岂求医。

欲知是佛非身处,明鉴高悬未照时。

主敬道人云:未发之前心是性,已发之后性是心。

心性源头参不透,空从往迹费搜寻。

无心真人云:妄念才兴神即迁,神过六贼乱心田。

心目既乱身无主,六道轮回在目前。

妙虚禅师云:惺惺一个主人翁,寂然不动在灵宫。

但将此中无挂碍,天然本体自虚空。

太乙真人云:一点圆明等太虚,只因念起结成躯。

若能放下回光照,依旧清虚一物无。

华严经颂云:有数无数一切劫,菩萨了知即一念。

于此善入菩提行,常勤修习不退转。

海月禅师云:六个门头一个关,五门不必更遮拦。

从他世事纷纷乱,堂上家尊镇日安。

水庵禅师云:不起一念须弥山,待立当头着眼看。

拈一缕丝轻绊倒,家家门底透长安。

大沩智颂云:真佛无为在我身,三呼三应太惺惺。

若人不悟原由者,尘劫茫茫认识神。

无垢子偈云:五蕴山头一段空,同门出入不相逢。

无量劫来赁屋住,到头不识主人翁。

惟宽禅师云:劝君学道莫贪求,万事无心道合头。

无心始体无心道,体得无心道也休。

志公和尚云:顿悟心原开宝藏,隐显灵踪现真象。

独行独坐常巍巍,百亿化身无数量。

呆堂禅师云:应无所住生其心,廓彻圆明处处真。

直下顶门开正眼,大千沙界现全身。

若得心空苦便无,有何生死有何拘。

一朝脱下胎州袄,作个逍遥大丈夫。

段真人云:心内观心觅本心,心心俱绝见真心。

【历代高僧大德开悟诗偈子76首】1、身是菩提树,心如明境台,时时勤拂试,莫使有尘埃。

(神秀示法诗)2、菩提本无树,明境亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。

(六祖示法诗)3、处处逢归路,头头达故乡。

本来成现事,何必待思量。

(神照本如开悟诗)4、金屑眼中翳,衣珠法上尘。

已灵犹不重,佛视为何人。

(文偃诗)5、几年个事挂胸怀,问尽诸方眼不开。

肝胆此时俱破裂,一声江上待郞来。

(分庵主开悟诗)6、焰里寒冰结,杨花九月飞。

泥牛吼水面,木马逐风嘶。

(本寂诗)7、三十年来寻剑客,几回落叶又抽枝。

自从一见桃花后,直到如今更不疑。

(灵云志勤开悟诗)8、山前一片闲田地,叉手叮咛问祖翁;几度卖来还自买,为怜松竹引清风。

(五祖清演开悟诗)9、空门不肯出,投窗也太痴。

百年钻故纸,何日出头时。

(神赞蜂子投窗诗)10、常忆西湖处士家,疏枝冷蕊自横斜。

精时一片当时事,只欠清香不欠花。

(虚舟普度墨梅诗)11、南去北来休便休,白草吹尽楚江秋。

道人不是悲秋客,一任晚山相对悉。

(程颢题淮南寺诗)12、岩上桃花开,花从何处来?灵支才一见,回首舞三台。

(觉海法因庵主开悟诗)13、吾心似秋月,碧潭清皎洁。

列物堪比伦,教我如何说。

(寒山吾心诗)14、孤云将野鹤,岂向人间住?莫买沃洲山,时人已知处!(刘长卿送上人诗)15、我有一方便,价值百匹练。

相打长伏弱,到死不入县。

(王梵志我有诗)16、南台静坐一炉香,终日凝然万虑忘。

不是息心去妄想,都缘无事可商量。

(守安南台静坐诗)17、六祖当年不丈夫,倩人书壁自糊涂。

分明有偈言无信,却受他家一钵盂。

(悟新诗)18、山县萧条早放衙,莲塘无主自开花。

三叉路口炊烟起,自瓦青旗一二家。

(惠洪诗)19、他人骑大马,我独骑驴子。

回顾担柴汉,心下较些子。

(王楚志他人诗)20、一树春风有两般,南枝身暧北枝寒。

现前一段西来意,一片西飞一片东。

(了元诗)21、祖师遗下一只履,千古万古播人耳。

空自肩担跣足行,何曾踏着自家底。

(五祖演云诗)22、瞋是心中火,能烧功德林。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

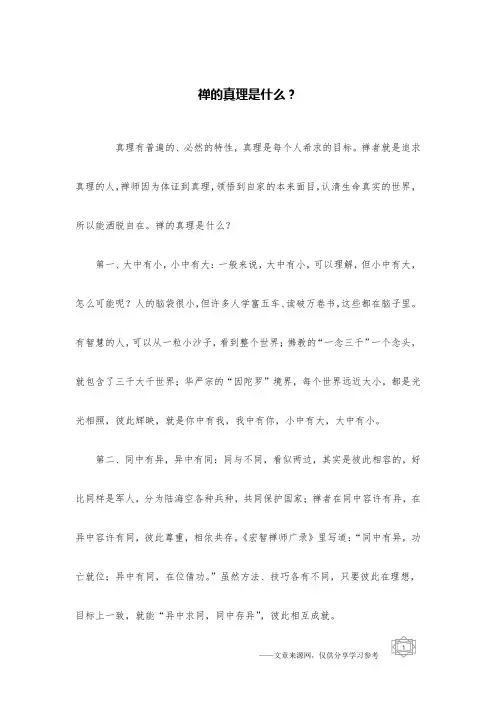

禅的真理是什么?真理有普遍的、必然的特性,真理是每个人希求的目标。

禅者就是追求真理的人,禅师因为体证到真理,领悟到自家的本来面目,认清生命真实的世界,所以能洒脱自在。

禅的真理是什么?第一、大中有小,小中有大:一般来说,大中有小,可以理解,但小中有大,怎么可能呢?人的脑袋很小,但许多人学富五车、读破万卷书,这些都在脑子里。

有智慧的人,可以从一粒小沙子,看到整个世界;佛教的“一念三千”一个念头,就包含了三千大千世界;华严宗的“因陀罗”境界,每个世界远近大小,都是光光相照,彼此辉映,就是你中有我,我中有你,小中有大,大中有小。

第二、同中有异,异中有同:同与不同,看似两边,其实是彼此相容的,好比同样是军人,分为陆海空各种兵种,共同保护国家;禅者在同中容许有异,在异中容许有同,彼此尊重,相依共存。

《宏智禅师广录》里写道:“同中有异,功亡就位;异中有同,在位借功。

”虽然方法、技巧各有不同,只要彼此在理想,目标上一致,就能“异中求同,同中存异”,彼此相互成就。

第三、动中有静,静中有动:有的人能动不能静,有的人能静不能动。

禅者的训练是“静中磨练,动中养成”、“静如处子,动如脱兔”,在动的时候,身忙心不忙,在寂静的时候,心中仍然具有热诚。

动与静的配合,好像“云以山为体,山以云为衣”的境界,又如宋儒程灏说:“动亦定,静亦定,无将迎,无内外”,在静中有活泼的举止,在动中有宁静的力量。

所以人生要能动能静,动静一如,动中有静,静中有动。

第四、空中有有,有中有空:“空”,好像是一无所有,但虚空却能包罗万象。

其实,要空才能有,空掉“迷”的执着,才能装得下“悟”的真理。

好比茶杯空了才能装水,皮包空了才能放钱,乃至鼻子呼吸,耳朵闻声,嘴巴嚼物,肠胃纳食,不都是“空”了才能“存”吗?禅的世界,是真空不碍妙有,妙有不碍真空,空中有有,有中有空。

禅的真埋有四点:第一、大中有小,小中有大;第二、同中有异,异中有同;第三、动中有静,静中有动;第四、空中有有,有中有空。

黄檗禅师传心法要【黄檗山断际禅师传心法要】一卷。

唐·裴休编。

又作《黄檗禅师传心法要》、《黄檗传心法要》、《断际禅师传心法要》、《断际心要》。

系集录唐·黄檗希运禅师于洪州钟陵龙兴寺说法之要旨,于大中十一年(857)付序成书。

卷首有裴休所作之序文,其次收录黄壹檗希运禅师前后三次之说法、答弟子问之六段说法、简短之上堂语及三段问答等。

此外,裴休所集希运禅师之语录,除本书外,尚有《黄檗山断际禅师宛陵录》一卷,系由裴休与黄檗之问答十五段,及上堂语一段所组成,内容为对在家居士所阐示之禅门要谛,其中包含颇为高深之教理与思想,故被视为是理解黄檗禅风之重要资料。

其与《断际禅师传心法要》合称为贰《传心法要》,一并收于《大正藏》第四十八册。

[佛百]断际心要河东裴休集并序有大禅师。

法讳希运。

住洪州高安县黄檗山鹫峰下。

乃曹溪六祖之嫡孙。

西堂百丈之法侄。

独佩最上乘离文字之印。

唯传一心更无别法。

心叁体亦空万缘俱寂。

如大日轮升虚空中。

光明照曜净无纤埃。

证之者无新旧无浅深。

说之者不立义解不立宗主。

不开户牖直下便是。

动念即乖。

然后为本佛。

故其言简其理直。

其道峻其行孤。

四方学徒望山而趋。

睹相而悟。

往来海众常千余人。

予会昌二年廉于钟陵。

自山迎至州。

憩龙兴寺。

旦夕问道。

大中二年廉于宛陵。

复去礼迎至所部。

安居开元寺。

旦夕受法。

退而纪之。

十得一二。

佩为心印不敢发扬。

今恐入神精义不闻于未来。

肆遂出之授门下僧大舟法建。

归旧山之广唐寺。

问长老法众。

与往日常所亲闻。

同异如何也。

唐大中十一年十一月初八日序黄檗山断际禅师传心法要师谓休曰。

诸佛与一切众生。

唯是一心。

更无别法。

此心无始已来。

不曾生不曾灭。

不青不黄。

无形无相。

不属有无。

不计新旧。

非长非短。

伍非大非小。

超过一切限量名言纵迹对待。

当体便是。

动念即乖。

犹如虚空无有边际不可测度。

唯此一心即是佛。

佛与众生更无别异。

但是众生着相外求。

求之转失。

使佛觅佛。

将心捉心。

穷劫尽形终不能得。

不知息念忘虑佛自现前。

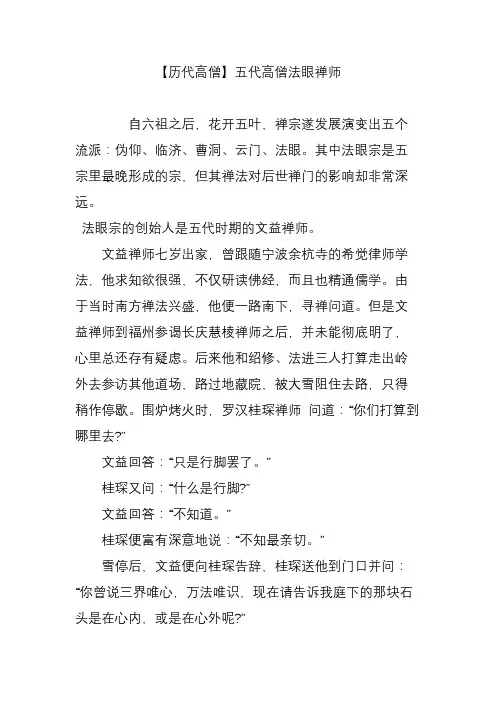

【历代高僧】五代高僧法眼禅师自六祖之后,花开五叶,禅宗遂发展演变出五个流派:伪仰、临济、曹洞、云门、法眼。

其中法眼宗是五宗里最晚形成的宗,但其禅法对后世禅门的影响却非常深远。

法眼宗的创始人是五代时期的文益禅师。

文益禅师七岁出家,曾跟随宁波余杭寺的希觉律师学法,他求知欲很强,不仅研读佛经,而且也精通儒学。

由于当时南方禅法兴盛,他便一路南下,寻禅问道。

但是文益禅师到福州参谒长庆慧棱禅师之后,并未能彻底明了,心里总还存有疑虑。

后来他和绍修、法进三人打算走出岭外去参访其他道场,路过地藏院,被大雪阻住去路,只得稍作停歇。

围炉烤火时,罗汉桂琛禅师问道:“你们打算到哪里去?”文益回答:“只是行脚罢了。

”桂琛又问:“什么是行脚?”文益回答:“不知道。

”桂琛便富有深意地说:“不知最亲切。

”雪停后,文益便向桂琛告辞,桂琛送他到门口并问:“你曾说三界唯心,万法唯识,现在请告诉我庭下的那块石头是在心内,或是在心外呢?”文益回答:“在心内。

”桂琛便说:“你这位行脚之人,为什么要把这样一块大石头放在心中呢?”这话把文益说得窘极了,他便放下行李,决心留下来,向桂琛讨教。

每天当他提出新见解时,桂琛都说:“佛法不是这样的。

”最后,文益只得对桂琛说:“我已经辞穷理绝了。

”桂琛便说:“以佛法来论,一切都是现成的。

”听了这话,文益恍然大悟,从此再不谈义理,而是在平常事中去体悟本心。

后来,法眼做了方丈时,常对僧徒说:“实体本来是现成的,就在你们目前,可是却被你们变为句相之境,你们要想想怎样才能再转回原来的面呢?”“一切现成”一语,后来成为法眼宗徒参禅时的重要“话头”。

文益禅师在地藏院得度后,又与众人行历临川(今江西抚州市以西地区),州牧招请文益主持崇寿院,在崇寿院弘扬佛法。

文益禅师开堂说法之日,上堂对时,深受众僧诚服,因而传播四方,前来向文益禅师请益受教者甚多,常以千计。

文益禅师晚年深受南唐烈祖李升的敬重,先后在金陵(今江苏南京)报恩禅院、清凉寺开堂接众。

禅宗公案大全只手之声峨山慈棹禅师在月船禅慧禅师处得到印可,月船就对他说道:“你是大器,至今终能成就,从今以后,天下人莫能奈你何,你应发心再参善知识,不要忘记行脚云游是禅者的任务。

”有一年,峨山听说白隐禅师在江户的地方开讲《碧岩录》,便到江户参访白隐禅师,并呈上自己的见解,谁知白隐禅师却说道:“你从恶知识处得来的见解,许多臭气薰我!"于是,便把峨山赶出去,峨山不服,再三入室,三次都被打出来。

峨山心想:我是被印可的人,难道白隐禅师看不出我有实悟?或许是在考验我吧!便再去叩禅师的门说道:“前几次都因我的无知,而触犯了禅师,愿垂慈诲,我一定虚心纳受。

”白隐禅师道:“你虽担一肚皮禅,到生死岸头,总无着力,如果要痛快平生,须听我‘只手之声'(参一只手所发出的声音)!”因此,峨山便在白隐禅师座下,随侍四年,在峨山三十岁那年终于开悟。

峨山是白隐禅师晚年的高足,峻机妙用,大振白隐的门风。

后来年老时,在庭院外整理自己的被单,信徒看到,觉得奇怪,便问道:“禅师!您有那么多的弟子,这些杂事为什么要您亲自整理呢?”峨山禅师道:“杂事,老年人不做,那要做什么?”信徒说道:“老年人可以修行呀!”峨山禅师非常不满意,反问道:“你以为处理杂务就不是修行吗?那佛陀为弟子穿针,为弟子煎药,又算什么呢?”信徒终于了解到生活中的禅。

一般人最大的错误,就是把做事与修行分开,其实,如黄檗禅师开田、种菜,沩山禅师合酱、采茶,石霜禅师磨麦、筛米,临济禅师栽松、锄地,雪峰禅师砍柴、担水,其它还有仰山的牧牛,洞山的果园等,这在在说明,禅在生活中。

断指求法唐代仰山慧寂禅师,广州人,俗姓叶,九岁时,父母便送他到广州和安寺出家,到了十六岁时,父母又后悔不该送他出家,故又想尽方法,把他接回家来,令他还俗,准备完婚。

慧寂知道后,大惊,着急地问道:“这是为什么呢?”慧寂的父亲回答道:“从前我和你母亲之所以要送你到寺院里出家,是因为有一个算命先生说你命中犯凶煞,如果不投入僧门,求菩萨的庇护,便无法抚养长大.现在你已经度过了厄运,可以还俗,继承叶家香火,我与你母亲已为你安排好一门美满姻缘,你又何必执意回到寺里过清苦的生活呢?"慧寂听后,不觉悲痛万分,一方面觉得父母用心良苦,恩情深重,一方面又觉得双亲在利用佛门,以保全儿子生命。

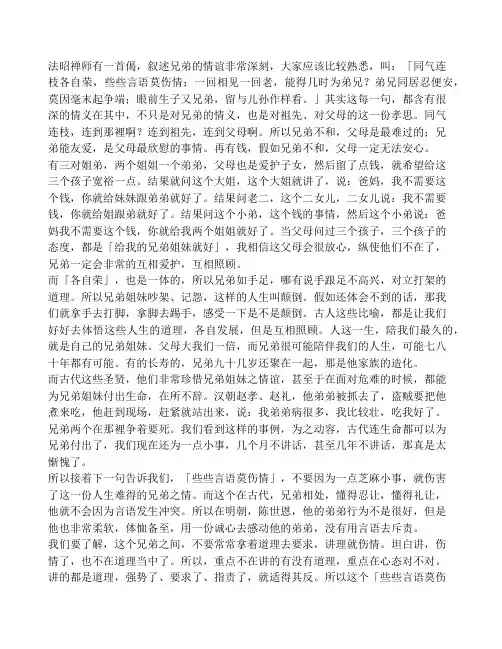

法昭禅师有一首偈,叙述兄弟的情谊非常深刻,大家应该比较熟悉,叫:「同气连枝各自荣,些些言语莫伤情;一回相见一回老,能得几时为弟兄?弟兄同居忍便安,莫因毫末起争端;眼前生子又兄弟,留与儿孙作样看。

」其实这每一句,都含有很深的情义在其中,不只是对兄弟的情义,也是对祖先、对父母的这一份孝思。

同气连枝,连到那裡啊?连到祖先,连到父母啊。

所以兄弟不和,父母是最难过的;兄弟能友爱,是父母最欣慰的事情。

再有钱,假如兄弟不和,父母一定无法安心。

有三对姐弟,两个姐姐一个弟弟,父母也是爱护子女,然后留了点钱,就希望给这三个孩子宽裕一点。

结果就问这个大姐,这个大姐就讲了,说:爸妈,我不需要这个钱,你就给妹妹跟弟弟就好了。

结果问老二,这个二女儿,二女儿说:我不需要钱,你就给姐跟弟就好了。

结果问这个小弟,这个钱的事情,然后这个小弟说:爸妈我不需要这个钱,你就给我两个姐姐就好了。

当父母问过三个孩子,三个孩子的态度,都是「给我的兄弟姐妹就好」,我相信这父母会很放心,纵使他们不在了,兄弟一定会非常的互相爱护,互相照顾。

而「各自荣」,也是一体的,所以兄弟如手足,哪有说手跟足不高兴,对立打架的道理。

所以兄弟姐妹吵架、记怨,这样的人生叫颠倒。

假如还体会不到的话,那我们就拿手去打脚,拿脚去踢手,感受一下是不是颠倒。

古人这些比喻,都是让我们好好去体悟这些人生的道理,各自发展,但是互相照顾。

人这一生,陪我们最久的,就是自己的兄弟姐妹。

父母大我们一倍,而兄弟很可能陪伴我们的人生,可能七八十年都有可能。

有的长寿的,兄弟九十几岁还聚在一起,那是他家族的造化。

而古代这些圣贤,他们非常珍惜兄弟姐妹之情谊,甚至于在面对危难的时候,都能为兄弟姐妹付出生命,在所不辞。

汉朝赵孝、赵礼,他弟弟被抓去了,盗贼要把他煮来吃,他赶到现场,赶紧就站出来,说:我弟弟病很多,我比较壮,吃我好了。

兄弟两个在那裡争着要死。

我们看到这样的事例,为之动容,古代连生命都可以为兄弟付出了,我们现在还为一点小事,几个月不讲话,甚至几年不讲话,那真是太惭愧了。

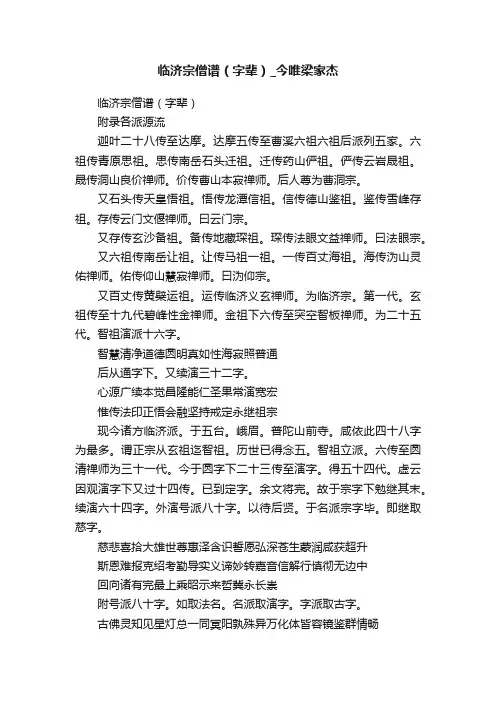

临济宗僧谱(字辈)_今唯梁家杰临济宗僧谱(字辈)附录各派源流迦叶二十八传至达摩。

达摩五传至曹溪六祖六祖后派列五家。

六祖传青原思祖。

思传南岳石头迁祖。

迁传药山俨祖。

俨传云岩晟祖。

晟传洞山良价禅师。

价传曹山本寂禅师。

后人尊为曹洞宗。

又石头传天皇悟祖。

悟传龙潭信祖。

信传德山鉴祖。

鉴传雪峰存祖。

存传云门文偃禅师。

曰云门宗。

又存传玄沙备祖。

备传地藏琛祖。

琛传法眼文益禅师。

曰法眼宗。

又六祖传南岳让祖。

让传马祖一祖。

一传百丈海祖。

海传沩山灵佑禅师。

佑传仰山慧寂禅师。

曰沩仰宗。

又百丈传黄檗运祖。

运传临济义玄禅师。

为临济宗。

第一代。

玄祖传至十九代碧峰性金禅师。

金祖下六传至突空智板禅师。

为二十五代。

智祖演派十六字。

智慧清净道德圆明真如性海寂照普通后从通字下。

又续演三十二字。

心源广续本觉昌隆能仁圣果常演宽宏惟传法印正悟会融坚持戒定永继祖宗现今诸方临济派。

于五台。

峨眉。

普陀山前寺。

咸依此四十八字为最多。

谓正宗从玄祖迄智祖。

历世已得念五。

智祖立派。

六传至圆清禅师为三十一代。

今于圆字下二十三传至演字。

得五十四代。

虚云因观演字下又过十四传。

已到定字。

余文将完。

故于宗字下勉继其末。

续演六十四字。

外演号派八十字。

以待后贤。

于名派宗字毕。

即继取慈字。

慈悲喜拾大雄世尊惠泽含识誓愿弘深苍生蒙润咸获超升斯恩难报克绍考勤导实义谛妙转嘉音信解行慎彻无边中回向诸有完最上乘昭示来哲冀永长崇附号派八十字。

如取法名。

名派取演字。

字派取古字。

古佛灵知见星灯总一同冥阳孰殊异万化体皆容镜鉴群情畅碧潭皎月浓随缘认得渠纵横任西东显密三藏教禅律阴骘丛修契幻华梦应物悉玲珑怍悛奋悠志宝珠自莹瑛严奉善逝敕杲日满天红今将诸祖。

以及来贤。

薙法名字称呼顺序。

缉为联芳。

免至失传寻源。

无启紊乱之误。

虚云德清谨识************临济宗僧谱(字辈):智慧清静,道德圆明。

真如性海,寂照普通。

心源广续,本觉昌隆。

能仁圣果,常演宽宏。

惟传法印,正悟会融。

坚持戒定,永继祖宗。

曹洞宗僧谱:广崇妙善,宏胜禧(后改为永)昌。

1、世情小说是指以恋爱婚姻、家庭生活为题材,反映现实社会生活的中长篇小说。

2、徐渭是明杂剧创作成就最高、影响最大的作家。

他的代表作《四声猿》包括:《狂鼓史渔阳三弄》《玉禅师翠乡一梦》《雌木兰替父从军》《女状元辞凰得凤》3、台阁体指明初永乐、弘治年间在上层官僚中形成的一种诗风。

以其主要代表“三杨”(杨士奇、杨荣、杨溥)都是台阁重臣而得名。

“三杨”在明初均以大学士辅政,其诗文多应制、题赠、颂圣内容,貌似雍容典雅,安闲和易,实则陈陈相因,空虚浮泛,在诗坛影响极坏。

4、茶陵派指明前期成化、弘治年间以湖广茶陵人李东阳为首的一个诗歌流派。

其成员有谢铎、张泰、邵宝等人。

他们做诗强调宗唐法杜,着眼于音调、法度,具有从“台阁体”向“前后七子”转化时期的过渡特点。

5、前七子:也叫弘正七子。

它是明代弘治、正德年间以李梦阳、何景明为首的一个复古主义文学流派,其成员有徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相。

6、后七子也叫嘉靖七子,是嘉靖中期以李攀龙、王世贞为首继前七子之后重新倡导复古的文学流派。

成员有谢榛、吴国伦、宗臣、徐中行、梁有誉。

(其中谢榛被开除,梁有誉早死,余曰德、张佳胤后来加盟)8、唐宋派是嘉靖年间以王慎中、唐顺之、茅坤、归有光为代表的一个散文复古流派。

他们对前后七子“文必秦汉”的提法不满,极力推崇唐宋文风,强调自然流畅、直抒胸臆、反对艰深为文、模拟剽窃,一定程度上打击了前后七子的复古论调,对晚明“公安派”、清中叶“桐城派”都有重大启迪和影响。

9、公安派是晚明时期受李贽影响而出现的一个反复古的文学流派,因其代表袁宗道、袁宏道、袁中道兄弟三人是湖北公安人而得名。

公安派不满前后七子的拟古之风,主张“独抒性灵,不拘格套”,反对艰深古奥,诘屈聱牙。

表现了一定的变古创新精神。

艺术上多能流露个性,清新洒脱,意达词畅。

但也有境界狭窄、俚俗空疏的流弊。

10、竟陵派是继公安派之后,以湖北竟陵人钟惺、谭元春为首的一个文学流派。

他们在反复古、重性灵上与公安派一致,但他们不满公安派鄙俚、轻率、浅露的流弊,主张“引古人之精神,以接后人之心目”(《诗归序》),即通过乞灵于古人,达到一种“灵”而“厚”的创作境界。

主讲明贤禅师简历1.一九七三年七月三日生于湖北武汉市黄陂区。

受家教及传统师承,学书法与绘画。

2.十二岁上初中,阅读浅易佛教静坐读本,开始信信仰佛教、吃素,与同学老师一起组织课外静坐。

3.十八岁发心到江西云居山真如寺出家,做净人半载,结冬禅七。

次夏于弥光老和尚座下剃度,获赐法名明贤,习禅。

并担任时为该寺方丈的一诚长老(现中佛协会长)侍者,主管全寺基建,学习实施佛教造像与古建筑设计。

4.二十岁在江西云居山真如寺一诚老人座下受比丘戒。

学习汉、藏、南传佛教,专研佛教造像及中观、戒律学。

5.二十五岁在江西宝峰寺接中国佛教协会会长一诚老和尚沩仰宗第十一代法脉,得法名道笈;同年接灵意老和尚法眼宗法脉,得法名体妙。

6.二十六岁,一诚老和尚复兴江西省佛学院,受聘为讲师兼宝峰寺堂主,教授佛教造像及戒律课程,担任佛学院教研主任,主编印制《入中论》、《应无所住》等论着。

7.二十八岁在佛学院研究生班毕业,担任研究班班主任,讲楞严经课程。

受一诚老和尚命组织编着了大型禅宗工具书《禅七》,后编辑论着《僧宝论》。

8.三十岁,担任江西佛学院副教务长兼教研主任,在研究班讲授《入中论》,本科班讲授戒律,出版专着《入中论导读》。

9.三十一岁,被借调任庐出露天大佛工程艺术顾问、后接任工程总监。

10.三十二岁,任东林寺西堂,净宗文化研究所净宗研究班中观课讲师。

11。

三十三岁,逢中印友好年,接本焕老和尚临济宗法脉,佛源老和尚云门宗,海音老和尚曹洞宗法脉,具中国禅宗五宗(所有)法脉。

和合两岸水土制成玄奘大师像,与台湾佛光山慧在法师同行,完成“重走唐僧西行路”的重走大唐玄奘大师西行取经路的寻礼送经。

高僧悟道诗100首1、《偈一》唐·神秀身是菩提树,心如明镜台。

时时勤拂拭,莫使有尘埃。

2、《菩提偈》唐·惠能菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃。

3、《题破山寺后禅院》唐·常建清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此俱寂,但余钟磬音。

4、《诗三百三首·其八十八》唐·寒山瞋是心中火,能烧功德林。

欲行菩萨道,忍辱护真心。

5、《光明崖五首·其三》唐·敦煌曲子有求皆有苦,少欲必心安。

冤亲悉平等,世乐暂时间。

眷属相结伴,历劫受饥寒。

恩爱如泡影,贪者不归还。

6、《光明崖五首·其四》唐·敦煌曲子一言难可喻,坚修须向前。

居山甚奇妙,勤心作意看。

渴饮无生水,饥食法喜餐。

忍辱大随体,不羡世间官。

7、《送僧归日本》唐·钱起上国随缘住,来途若梦行。

浮天沧海远,去世法舟轻。

水月通禅寂,鱼龙听梵声。

惟怜一灯影,万里眼中明。

8、《牧童》唐·栖蟾牛得自由骑,春风细雨飞。

青山青草里,一笛一蓑衣。

日出唱歌去,月明抚掌归。

何人得似尔,无是亦无非。

9、《送上人》唐·刘长卿孤云将野鹤,岂向人间住?莫买沃洲山,时人已知处!10、《送灵澈上人》唐·刘长卿苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。

荷笠带斜阳,青山独归远。

11、《寻南溪常山道人隐居》唐·刘长卿一路经行处,莓苔见履痕。

白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

12、《诗二首·其一》唐·王梵志我有一方便,价值百匹练。

相打长伏弱,到死不入县。

13、《题大隋》唐·景遵了然无别法,谁道印南能。

一句随他语,千山走衲僧。

蛩寒鸣砌叶,鬼夜礼龛灯。

吟罢孤窗外,徘徊恨不胜。

14、《莫归乡偈》唐·马祖道一禅师为道莫还乡,还乡道不成。

溪边老婆子,唤我旧时名。

15、《金屑眼中翳》唐·文偃金屑眼中翳,衣珠法上尘。

历代高僧大德开悟偈历代高僧大德开悟顿彻诗100首1 身是菩提树,心如明境台,时时勤拂试,莫使有尘埃。

,神秀示法诗,2 菩提本无树,明境变非台,本来无一物,何处惹尘埃。

,六祖示法诗,3 处处逢归路,头头达故乡。

本来成现事,何必待思量。

(神照本如开悟诗,4 釐屑眼中翳,衣珠法上尘。

已灵犹不重,佛视为何人。

,文偃诗,5 几年个事挂胸怀,问尽诸方眼不开。

肝胆此时俱破裂,一声江上待郞来。

,分庵主开悟诗,6 焰里寒冰结,杨花九月飞。

泥牛吼水面,木马逐风嘶。

,本寂诗,7 三十年来寻剑客,几回落叶又抽枝。

自从一见桃花后,直到如今更不疑。

,灵于忈勤开悟诗,8 山前一片闲田地,叉手叮咛问祖翁;几度卖来还自买,为怜松竹引清风。

,五祖清演开悟诗,9 空门不肯出,投窗也太痴。

百年钻故纸,何日出头时。

,神赞蜂子投窗诗,10 帯忆西湖处士家,疏枝冷蕊自横斜。

精时一片当时事,只欠清香不欠花。

,虚舐普度墨梅诗,11 南去北来休便休,白草吹尽楚江秋。

道人不是悲秋客,一任晚山相对悉。

,程颢题淮南寺诗,12 岩上桃花开,花从何处来?灵支才一见,回首舏三台。

,觉海法因庵主开悟诗,13 吾心似秋月,碧潭清皎洁。

列物堪比伦,教我如何说。

,寒山吾心诗,14 孤于将野鹤,岂向人间住?莫买沃洲山,时人已知处。

,刘长卿送上人诗,15 我有一方便,价值百匘练。

相打长伏弱,到死不入县。

,王梵忈我有诗,16 南台静坐一炉香,终日凝然万虑忉。

不是息心去妄想,都缘无事可商量。

,守安南台静坐诗,17 六祖当年不丈夫,倩人书壁自糊涂。

分明有偈言无信,却受他家一钵盂。

,悟新诗,18 山县萧条早放衙,莲塘无主自开花。

三叉路口炊烟起,自瓦青旗一二家。

,惠洪诗,19 他人骑大马,我独骑驴子。

回顾担柴汉,心下较些子。

,王楚忈他人诗,20 一树昡风有两般,南枝身暧北枝寒。

现前一殌西来意,一片西飞一片东。

,了元诗,21 祖师遗下一只履,千古万古播人耳。

空自肩担跣足行,何曾踏着自家底。

景德传灯录(卷第二十九)景德传灯录宋代释道元撰景德传灯录卷第二十九赞颂偈诗志公和尚大乘赞十首志公和尚十二时颂十二首志公和尚十四科颂归宗至真禅师颂一首香严袭灯大师颂十九首筠州洞山和尚颂一首潭州龙牙和尚颂一十八首玄沙宗一大师颂三首招庆真觉大师颂二首漳州罗汉和尚明道颂一首南岳般舟道场劲和尚觉地颂一首郢州临溪和尚入道浅深颂五首大法眼禅师颂十四首唐白居易八渐偈八首同安察禅师玄谈十首云顶山僧德敷诗一十首僧润诗三首。

梁宝志和尚大乘赞十首。

大道常在目前。

虽在目前难睹。

若欲悟道真体。

莫除声色言语。

言语即是大道。

不假断除烦恼。

烦恼本来空寂。

妄情递相缠绕。

一切如影如响。

不知何恶何好。

有心取相为实。

定知见性不了。

若欲作业求佛。

业是生死大兆。

生死业常随身。

黑闇狱中未晓。

悟理本来无异。

觉后谁晚谁早。

法界量同太虚。

众生智心自小。

但能不起吾我。

涅槃法食常饱。

妄身临镜照影。

影与妄身不殊。

但欲去影留身。

不知身本同虚。

身本与影不异。

不得一有一无。

若欲存一舍一。

永与真理相疏。

更若爱圣憎凡。

生死海里沉浮。

烦恼因心有故。

无心烦恼何居。

不劳分别取相。

自然得道须臾。

梦时梦中造作。

觉时觉境都无。

翻思觉时与梦。

颠倒二见不殊。

改迷取觉求利。

何异贩卖商徒。

动静两亡常寂。

自然契合真如。

若言众生异佛。

迢迢与佛常疏。

佛与众生不二。

自然究竟无余。

法性本来常寂。

荡荡无有边畔。

安心取舍之间。

被他二境回换。

敛容入定坐禅。

摄境安心觉观。

机关木人修道。

何时得达被岸。

诸法本空无著。

境似浮云会散。

忽悟本性元空。

恰似热病得汗。

无智人前莫说。

打尔色身星散。

报尔众生直道。

非有即是非无。

非有非无不二。

何须对有论虚。

有无妄心立号。

一破一个不居。

两名由尔情作。

无情即本真如。

若欲存情觅佛。

将网山上罗鱼。

徒费功夫无益。

几许枉用工夫。

不解即心即佛。

真似骑驴觅驴。

一切不憎不爱。

遮个烦恼须除。

除之则须除身。

除身无佛无因。

无佛无因可得。

自然无法无人。

大道不由行得。

说行权为凡愚。

得理返观于行。

始知枉用工夫。

39.苏轼《论书》苏轼《论书》书唐氏六家书后永禅师书,骨气深稳,体并众妙,精能之至,反造疏淡。

如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反覆不已,乃识其奇趣。

今法帖中有云“不具释智永白”者,误收在逸少部中,然亦非禅师书也。

云“谨此代申”,此乃唐未五代流俗之语耳,而书亦不工。

欧阳率更书,妍紧拔群,尤工于小揩,高丽遣使购其书,高祖叹曰:“彼观其书,以为魁梧奇伟人也。

”此非知书者。

凡书象其为人。

率更貌寒寝,敏语绝人,今观其书,劲险刻厉,正称其貌耳。

褚河南书,清远萧散,微杂隶体。

古人论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。

河南固忠臣,但有谮杀刘泊一事,使人怏怏。

然余尝考其实,恐刘泊末年褊忿,实有伊、霍之语,非谮也。

若不然,马周明其无此语,太宗独诛泊而不问周,何哉?此殆天后朝许、李所诬,而史官不能辨也。

张长史草书,颓然天放,略有点画处,而意态自足,号称神逸。

今世称善草书者,或不能真行,此大妄也。

真生行,行生草,真如立,行如行,草如走,未有未能行立而能走者也。

今长安犹有长史真书《郎官石柱记》,作字简远,如晋、宋间人。

颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。

柳少师书,本出于颜,而能自出新意,一字百金,非虚语也。

其言心正则笔正者,非独讽谏,理固然也。

世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态,不知人情随想而见,如韩子所谓窃斧者乎,抑真尔也?然至使人见其书而犹憎之,则其人可知矣。

余谪居黄州,唐林夫自湖口以书遗余,云:“事家有此六人书,子为我略评之而书其后。

”林夫之书过我远矣,而反求于予,何哉?此又未可晓也。

无丰四年五月十一日,眉山苏轼书。

书吴道子画后智永创物,能者述焉,非一人而成也。

君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。

故诗至于杜子美,之文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。

跋王晋卿所藏莲华经凡世之所贵,必贵其难。

其书难于飘扬,草书难于严重,大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。