高中历史必修一专题4

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:23

⾼⼆历史必修⼀专题四知识点把所学知识分类归纳、⽐较、分析并运⽤历史唯物主义的观点对重要的历史事件和历史⼈物进⾏分析评价,进⼀步增强我们的记忆、表达、观察、分析问题的能⼒。

以下是⼩编给⼤家整理的⾼⼆历史必修⼀专题四知识点,希望能帮助到你!‘⾼⼆历史必修⼀专题四知识点1中国资本主义的产⽣:中国资本主义产⽣的历史背景:①⾃然经济的解体;②外商企业的刺激;③洋务运动的诱导。

⾃然经济的解体为资本主义发展提供了劳动⼒、资⾦和市场,促进了近代⺠族⼯业的兴起。

中国⺠族资本主义产⽣的时间:19世纪六七⼗年代;分布:东南沿海地区;代表:⽅举赞在上海创办的发昌机器⼚、陈启沅在⼲东南海开设的继昌隆缫丝⼚、朱其昂在天津经营的贻来牟机器磨坊等。

中国⺠族资本主义的发展:短暂春天:⺠国初期,⾟亥⾰命_清朝帝制,建⽴中华⺠国,为我国资本主义的发展扫除了⼀些障碍。

临时政府奖励发展实业的法令,激发了投资近代⼯业的热情。

⼀战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,处于帝国主义和封建主义夹缝中的⺠族⼯商业,出现了⼀个短暂的春天。

其中,以纺织业和⾯粉业的发展最快,的实业家有张謇、周学熙和荣宗敬、荣德⽣兄弟。

⼀战结束后,欧洲列强卷⼟重来,整个中国⺠族⼯业迅速萧条。

曲折发展:从1927~1936年(南京政府建⽴到抗战爆发前的⼗年),⺠族⼯业得到了较快的发展。

抗⽇战争爆发后,沦陷区的⼚矿或被⽇军所毁,或被⽇军以各种形式吞并;国统区实施战时体制,强化对经济的全⾯统治。

造成官僚资本的膨胀,⺠族资本的萎缩。

⺠族⼯业的萎缩:蒋介⽯为了取得美国的援助发动内战,1946年与美国签订《中美友好通商航海条约》,此后,美国商品⼤量涌⼊中国市场,排挤了国货;官僚资本还⼤肆进⾏经济垄断,残酷挤压⺠族企业;此外,国⺠政府的苛捐杂税不断增加,⺠族⼯业陷⼊绝境。

资本主义在中国近代历史发展进程中的地位——受到帝国主义和封建主义的双重压迫。

作⽤——中国⺠族资产阶级抱着实业救国的信念,奋⼒拼搏,但历史证明,在半封建半殖⺠地的中国,实业救国的道路是⾛不通的。

高中历史知识点总结必修一第四课一、古代中国的政治制度1. 夏商周时期的政治制度- 夏朝:中国历史上第一个王朝,实行世袭制,建立了初步的国家机构。

- 商朝:继续沿用世袭制,出现了较为完备的官僚体系,强化了中央集权。

- 西周:实行分封制,通过封建诸侯来巩固中央统治,同时确立了宗法制。

2. 春秋战国时期的政治变革- 各国争霸,频繁发生战争,推动了军事、政治、经济的变革。

- 各国实行变法,如秦国的商鞅变法,推动了法制的建立和中央集权的加强。

3. 秦汉时期的中央集权制度- 秦朝:统一六国后,确立了皇帝制度,实行郡县制,加强了中央对地方的控制。

- 汉朝:继承和发展了秦朝的制度,设立郡县,同时实行推恩令,缓和了中央与地方的矛盾。

4. 魏晋南北朝时期的政治动荡- 政权更迭频繁,出现了多民族融合的局面。

- 士族制度的形成与发展,对政治产生了重要影响。

5. 隋唐时期的政治制度创新- 隋朝:推行科举制度,选拔官员的方式更加公平。

- 唐朝:完善科举制度,设立东厂等特务机构,加强对势力的监控。

6. 宋元明清时期的政治制度- 宋朝:加强中央集权,设立枢密院等机构,分权制衡。

- 元朝:实行行省制度,加强了对广大疆域的统治。

- 明清:进一步加强中央集权,设立东厂、锦衣卫等特务机构,加强对社会的控制。

二、古代中国的经济与社会1. 农业经济的发展- 古代中国以农业经济为主,重视农业生产。

- 发展了灌溉技术,如都江堰、灵渠等,提高了农业产量。

2. 手工业与商业的发展- 手工业逐渐专业化,出现了丝绸、瓷器等特色产品。

- 商业活动日益频繁,形成了丝绸之路等贸易路线。

3. 社会结构与阶层- 社会结构以士农工商四民为主,各阶层有明确的社会地位和职责。

- 士族和地主阶级在社会中占据重要地位,对政治和经济有较大影响。

4. 科技与文化的进步- 四大发明(造纸术、印刷术、火药、指南针)对世界文明产生了深远影响。

- 文化上出现了诸子百家、唐诗宋词等辉煌成就。

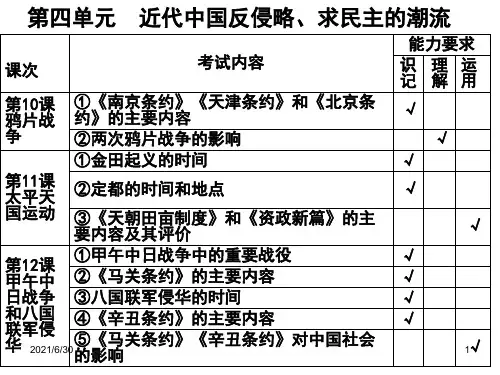

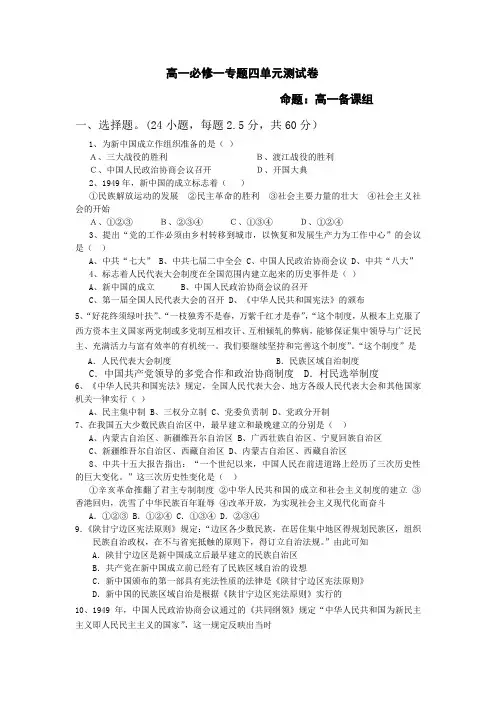

高一必修一专题四单元测试卷命题:高一备课组一、选择题。

(24小题,每题2.5分,共60分)1、为新中国成立作组织准备的是()A、三大战役的胜利B、渡江战役的胜利C、中国人民政治协商会议召开D、开国大典2、1949年,新中国的成立标志着()①民族解放运动的发展②民主革命的胜利③社会主要力量的壮大④社会主义社会的开始A、①②③B、②③④C、①③④D、①②④3、提出“党的工作必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产力为工作中心”的会议是()A、中共“七大”B、中共七届二中全会C、中国人民政治协商会议D、中共“八大”4、标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来的历史事件是()A、新中国的成立B、中国人民政治协商会议的召开C、第一届全国人民代表大会的召开D、《中华人民共和国宪法》的颁布5、“好花终须绿叶扶”、“一枝独秀不是春,万紫千红才是春”,“这个制度,从根本上克服了西方资本主义国家两党制或多党制互相攻讦、互相倾轧的弊病,能够保证集中领导与广泛民主、充满活力与富有效率的有机统一。

我们要继续坚持和完善这个制度”。

“这个制度”是A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 D.村民选举制度6、《中华人民共和国宪法》规定,全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关一律实行()A、民主集中制B、三权分立制C、党委负责制D、党政分开制7、在我国五大少数民族自治区中,最早建立和最晚建立的分别是()A、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区B、广西壮族自治区、宁夏回族自治区C、新疆维吾尔自治区、西藏自治区D、内蒙古自治区、西藏自治区8、中共十五大报告指出:“一个世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化。

”这三次历史性变化是()①辛亥革命推翻了君主专制制度②中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立③香港回归,洗雪了中华民族百年耻辱④改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④9.《陕甘宁边区宪法原则》规定:“边区各少数民族,在居住集中地区得规划民族区,组织民族自治政权,在不与省宪抵触的原则下,得订立自治法规。

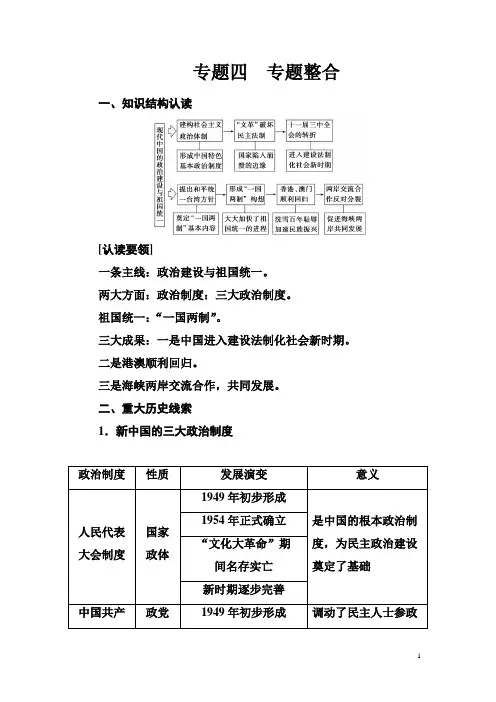

专题四专题整合一、知识结构认读[认读要领]一条主线:政治建设与祖国统一。

两大方面:政治制度:三大政治制度。

祖国统一:“一国两制”。

三大成果:一是中国进入建设法制化社会新时期。

二是港澳顺利回归。

三是海峡两岸交流合作,共同发展。

二、重大历史线索1.新中国的三大政治制度中国实现了民主与法制——一个纲领、一部宪法、三大制度、一个理念。

(1)一个纲领:共同纲领。

(2)一部宪法:《中华人民共和国宪法》。

(3)三大制度:人民代表大会制度、中共领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。

(4)一个理念:依法治国。

1999年“依法治国”被正式写进宪法,这标志着中国进入建设法治化社会的新时期。

3.“一国两制”下的特别行政区和民族自治区的异同(1)相同点:都享有自治权,都是中央政府管辖下的地方行政区域,不具有任何独立主权实体的性质。

(2)不同点:概述型选择题【题型解读】1.从出题形式看:一是在题干中提出历史结论或以一段材料作为论点,要求学生从选项中选出与之相符的论据或结论。

二是在题干中列出一些历史现象或历史事件,备选项是依据这些历史事件或历史现象得出的结论。

2.从考查功能看:考查理解分析观点与材料的内在联系,顺推、逆推的合理性,逻辑性。

【典型例题】在2012年6月第四届海峡论坛大会上,中国国民党副主席洪秀柱说:“过去金门、厦门炮火隆隆,充满硝烟。

而今根据我们保守的估计,金门每4个家庭,就有1户在厦门购地置产,每10个金门的居民,就有1个拥有人民币账户。

”这表明()A.台湾当局放弃对两岸经济交流的限制B.海峡两岸民间交流进一步加强C.两岸同胞普遍认同“一国两制”构想D.台商投资促进厦门房地产繁荣【技巧攻略】析题干―→过去金门充满硝烟,而今金门老百姓在厦门购地置产,拥有人民币账户。

挖寓意―→过去充满硝烟说明两岸关系紧张,“而今保守的估计,购地置产,拥有人民币账户”说明民间交流加强。

析选项―→A项“放弃限制”的说法不符合材料,B项准确提取了材料的核心信息,C项与材料无关,D项只单独体现了台商,与题意不符。

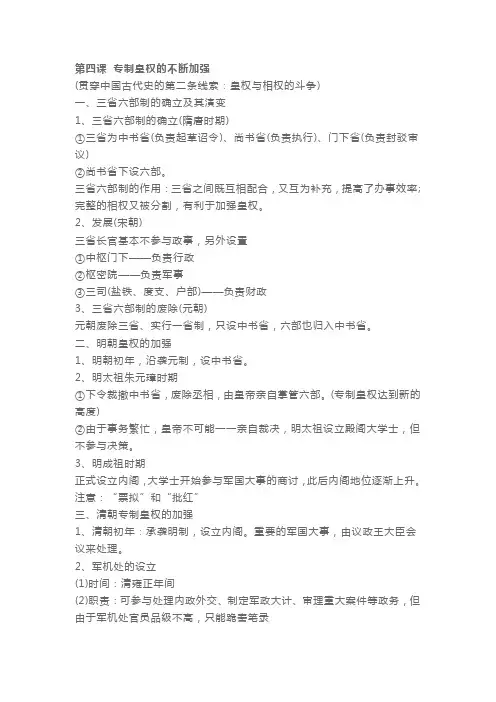

第四课专制皇权的不断加强

(贯穿中国古代史的第二条线索:皇权与相权的斗争)

一、三省六部制的确立及其演变

1、三省六部制的确立(隋唐时期)

①三省为中书省(负责起草诏令)、尚书省(负责执行)、门下省(负责封驳审议)

②尚书省下设六部。

三省六部制的作用:三省之间既互相配合,又互为补充,提高了办事效率; 完整的相权又被分割,有利于加强皇权。

2、发展(宋朝)

三省长官基本不参与政事,另外设置

①中枢门下——负责行政

②枢密院——负责军事

③三司(盐铁、度支、户部)——负责财政

3、三省六部制的废除(元朝)

元朝废除三省、实行一省制,只设中书省,六部也归入中书省。

二、明朝皇权的加强

1、明朝初年,沿袭元制,设中书省。

2、明太祖朱元璋时期

①下令裁撤中书省,废除丞相,由皇帝亲自掌管六部。

(专制皇权达到新的高度)

②由于事务繁忙,皇帝不可能一一亲自裁决,明太祖设立殿阁大学士,但不参与决策。

3、明成祖时期

正式设立内阁,大学士开始参与军国大事的商讨,此后内阁地位逐渐上升。

注意:“票拟”和“批红”

三、清朝专制皇权的加强

1、清朝初年:承袭明制,设立内阁。

重要的军国大事,由议政王大臣会议来处理。

2、军机处的设立

(1)时间:清雍正年间

(2)职责:可参与处理内政外交、制定军政大计、审理重大案件等政务,但由于军机处官员品级不高,只能跪奏笔录

(3)影响:①简化了处理政务的手续,提高了清王朝的行政效率。

②军机处完全听命于皇帝,军国大事皆由皇帝一人裁决,军机处的设立,是专制皇权高度发展的重要标志。

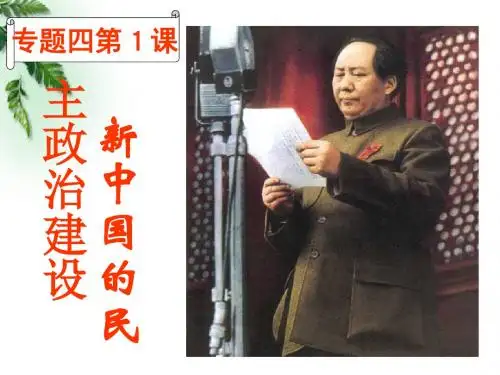

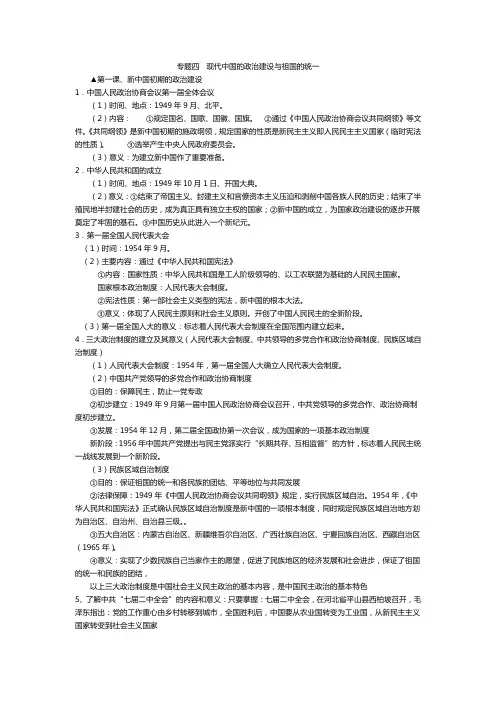

专题四现代中国的政治建设与祖国的统一▲第一课、新中国初期的政治建设1.中国人民政治协商会议第一届全体会议(1)时间、地点:1949年9月、北平。

(2)内容:①规定国名、国歌、国徽、国旗。

②通过《中国人民政治协商会议共同纲领》等文件。

《共同纲领》是新中国初期的施政纲领,规定国家的性质是新民主主义即人民民主主义国家(临时宪法的性质)。

③选举产生中央人民政府委员会。

(3)意义:为建立新中国作了重要准备。

2.中华人民共和国的成立(1)时间、地点:1949年10月1日、开国大典。

(2)意义:①结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义压迫和剥削中国各族人民的历史;结束了半殖民地半封建社会的历史,成为真正具有独立主权的国家;②新中国的成立,为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

③中国历史从此进入一个新纪元。

3.第一届全国人民代表大会(1)时间:1954年9月。

(2)主要内容:通过《中华人民共和国宪法》①内容:国家性质:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

国家根本政治制度:人民代表大会制度。

②宪法性质:第一部社会主义类型的宪法,新中国的根本大法。

③意义:体现了人民民主原则和社会主义原则。

开创了中国人民民主的全新阶段。

(3)第一届全国人大的意义:标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来。

4.三大政治制度的建立及其意义(人民代表大会制度、中共领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度)(1)人民代表大会制度:1954年,第一届全国人大确立人民代表大会制度。

(2)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度①目的:保障民主,防止一党专政②初步建立:1949年9月第一届中国人民政治协商会议召开,中共党领导的多党合作、政治协商制度初步建立。

③发展:1954年12月,第二届全国政协第一次会议,成为国家的一项基本政治制度新阶段:1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存、互相监督”的方针,标志着人民民主统一战线发展到一个新阶段。