苏轼《和子由渑池怀旧》原诗、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案

- 格式:doc

- 大小:2.17 KB

- 文档页数:1

《和子由渑池怀旧》苏轼古诗赏析《和子由渑池怀旧》苏轼古诗赏析【和子由渑池怀旧】苏轼人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

【赏析】这么多年来,一直像云一样,在飘;偶尔变了雨,亲吻几下大地,经不住太阳的诱惑,终又变回一缕云,接着漂泊。

所以喜欢东坡这首诗。

宋仁宗嘉佑元年(1056),四川眉山人苏洵带着两个儿子苏轼苏辙赴汴京应试。

嘉佑二年(1057),兄弟二人同科进士及第,父子三人名动京师,得号“三苏”。

特别是二十二岁的苏轼,才华横溢,朝野一片赞美之词,欧阳修谓:“老夫当避此人,放出一头地。

”这年四月,因母亲病故,兄弟二人回川奔丧。

嘉佑五年(1060),苏氏兄弟回京,苏轼授河南福昌县主簿,苏辙渑池县主簿,俱未赴任,看来是嫌官小了,兄弟俩瞄准了下一年的制科考试。

嘉佑六年,二人如愿以偿,制试中第。

苏轼列三等,除大理评事,凤翔府签判。

大理评事是掌管刑狱的京官;签书判官是州府幕职,掌管文书,佐助州官。

这是典型的京官下派。

苏辙列四等,被推为商州推官,因父亲在京修礼书,奏请留京侍父。

这年冬,苏轼经河南渑池入凤翔就职。

苏辙送兄至离京城一百四十里的.郑州西门外,苏轼为此写下了《辛丑十一月九日既与子由别于郑州西门之外,马上赋诗一篇寄之》。

苏辙回京读到哥哥的来诗,料想他已到渑池,而渑池是他们六年前入京应试经过的地方,于是写下了《怀渑池寄子瞻兄》:相携话别郑原上,共道长途怕雪泥。

归骑还寻大梁陌,行人已渡古淆西。

曾为县吏民知否,旧宿僧房壁共题。

遥想独骑佳味少,无言骓马但鸣嘶。

苏辙曾授渑池县主簿,但未赴任,故曰“曾为县吏民知否”。

当年过渑池,曾在当地僧舍停留,壁上题诗。

如今才过六载,转瞬之间,老僧奉闲已死,壁上题诗也荡然无存。

人生渺渺,有如飞鸿踏雪泥,偶然留下一些爪痕而已。

这年苏轼才二十六岁,其诗中的沧桑,已如老人。

苏轼这首诗有两处一直让后人垢病,其一为体例,是和诗。

《和子由渑池怀旧》原文及译文《和子由渑池怀旧》原文及译文这首诗的理趣主要体现在前四句上,“雪泥鸿爪”也作为一个成语被后世广泛传诵。

但从写作手法上来看,也颇有特色。

以下是小编为大家整理的《和子由渑池怀旧》原文及译文,欢迎大家分享。

原文:和子由渑池怀旧苏轼〔宋代〕人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

译文:人的一生到处奔走像什么呢?应该像飞鸿踏在雪地吧。

偶尔在雪地上留下几个爪印,但转眼它又远走高飞,哪还记得这痕迹留在何方!奉闲已经去世,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了,当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

是否还记得当年赶考时的艰辛磨难,由于路途遥远,人困马乏,连那头跛脚的驴都受不了了。

赏析:前四句一气贯串,自由舒卷,超逸绝伦,散中有整,行文自然。

首联两句,以雪泥鸿爪比喻人生。

一开始就发出感喟,有发人深思、引人入胜的作用,并挑起下联的议论。

“泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

”当飞鸿远去之后,除了在雪泥上偶然留下几处爪痕之外,又有谁会管它是要向东还是往西呢。

作者结合生活中的情景发出对人生的见解。

用雪泥、鸿爪作喻,较之一般叙事文字直叙人生飘泊不定、匆匆无常要形象、蕴藉得多。

根据清人查慎行《苏诗补注》记载,这个比喻是化用《景德传灯录》中天衣义怀禅师的话:“雁过长空,影沉寒水,雁无遗迹之意,水无留影之心。

”苏轼的比喻非常生动、深刻,在宋代即被人称道,并被作为诗人“长于譬喻”的例证之一。

“雪泥鸿爪”这个成语也就一直流传至今。

次联两句又以“泥”“鸿”领起,用顶针格就“飞鸿踏雪泥”发挥。

鸿爪留印属偶然,鸿飞东西乃自然。

偶然故无常,人生如此,世事亦如此。

他用巧妙的比喻,把人生看作漫长的征途,所到之处,诸如曾在渑池住宿、题壁之类,就像万里飞鸿偶然在雪泥上留下爪痕,接着就又飞走了;前程远大,这里并非终点。

和子由渑池怀旧作者:苏轼朝代:宋类型:诗和子由渑池怀旧【原文】人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

和子由渑池怀旧【翻译文】人生在世,到这里、又到那里,偶然留下一些痕迹,你觉得像是什么?我看真像随处乱飞的鸿鹄,偶然在某处的雪地上落一落脚一样。

它在这块雪地上留下一些爪印,正是偶然的事,因为鸿鹄的飞东飞西根本就没有一定。

老和尚奉闲已经去世,他留下的只有一座藏骨灰的新塔,我们也没有机会再到那儿去看看当年题过字的破壁了。

老和尚的骨灰塔和我们的题壁,是不是同飞鸿在雪地上偶然留下的爪印差不多呢!你还记得当时往渑池的崎岖旅程吗?——路又远,人又疲劳,驴子也累得直叫。

和子由渑池怀旧【评析】北宋嘉祐六年,苏轼赴任陕西路过渑池(今属河南)。

其弟苏辙难遣手足之情,写了首《怀渑池寄子瞻兄》寄赠。

此诗为作者的和诗。

前四句一气贯串,自由舒卷,超逸绝伦,散中有整,行文自然。

首联两句,以雪泥鸿爪比喻人生。

一开始就发出感喟,有发人深思、引人入胜的作用,并挑起下联的议论。

次联两句又以「泥」「鸿」领起,用顶针格就「飞鸿踏雪泥」发挥。

鸿爪留印属偶然,鸿飞东西乃自然。

偶然故无常,人生如此,世事亦如此。

他用巧妙的比喻,把人生看作漫长的征途,所到之处,诸如曾在渑池住宿、题壁之类,就像万里飞鸿偶然在雪泥上留下爪痕,接着就又飞走了;前程远大,这里并非终点。

人生的遭遇既为偶然,则当以顺适自然的态度去对待人生。

果能如此,怀旧便可少些感伤,处世亦可少些烦恼。

苏轼的人生观如此,其劝勉爱弟的深意亦如此。

此种亦庄亦禅的人生哲学,符合古代士大夫的普遍命运,亦能宽解古代士大夫的共同烦恼,所以流布广泛而久远。

后四句照应「怀旧」诗题,以叙事之笔,深化雪泥鸿爪的感触。

五、六句言僧死壁坏,故人不可见,旧题无处觅,见出人事无常,是「雪泥」、「指爪」感慨的具体化。

尾联是针对苏辙原诗「遥想独游佳味少,无言骓马但鸣嘶」而引发的往事追溯。

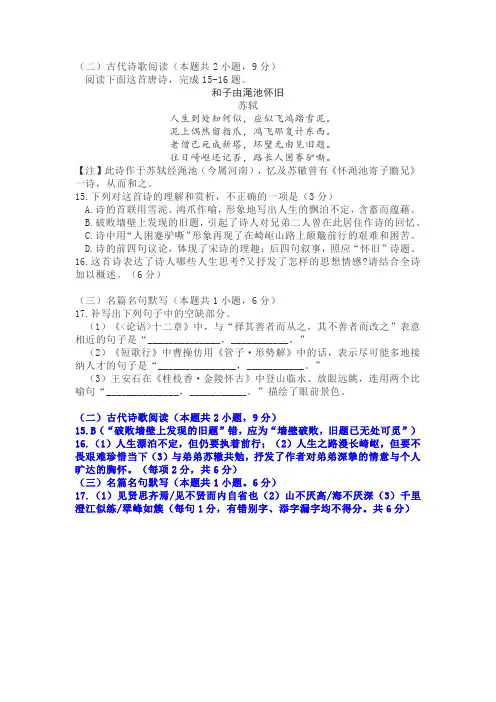

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成15-16题。

和子由渑池怀旧苏轼人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困赛驴嘶。

【注】此诗作于苏轼经渑池(今属河南),忆及苏辙曾有《怀渑池寄子瞻兄》一诗,从而和之。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.诗的首联用雪泥、鸿爪作喻,形象地写出人生的飘泊不定,含蓄而蕴藉。

B.破败墙壁上发现的旧题,引起了诗人对兄弟二人曾在此居住作诗的回忆。

C.诗中用“人困蹇驴嘶”形象再现了在崎岖山路上颠簸前行的艰难和困苦。

D.诗的前四句议论,体现了宋诗的理趣;后四句叙事,照应“怀旧”诗题。

16.这首诗表达了诗人哪些人生思考?又抒发了怎样的思想情感?请结合全诗加以概述。

(6分)(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《<论语>十二章》中,与“择其善者而从之,其不善者而改之”表意相近的句子是“______________,___________。

”(2)《短歌行》中曹操仿用《管子·形势解》中的话,表示尽可能多地接纳人才的句子是“_______________,___________。

”(3)王安石在《桂枝香·金陵怀古》中登山临水、放眼远眺,连用两个比喻句“______________,___________。

”描绘了眼前景色。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)15.B(“破败墙壁上发现的旧题”错,应为“墙壁破败,旧题已无处可觅”)16.(1)人生漂泊不定,但仍要执着前行;(2)人生之路漫长崎岖,但要不畏艰难珍惜当下(3)与弟弟苏辙共勉,抒发了作者对弟弟深挚的情意与个人旷达的胸怀。

(每项2分,共6分)(三)名篇名句默写(本题共1小题。

6分)17.(1)见贤思齐焉/见不贤而内自省也(2)山不厌高/海不厌深(3)千里澄江似练/翠峰如簇(每句1分,有错别字、添字漏字均不得分。

苏轼《和子由渑池怀旧》鉴赏答案《和子由渑池怀旧》全诗悲凉中有达观,低沉中有昂扬,读完并不觉得人生空幻,反有一种眷恋之情荡漾心中,犹如冬夜微火。

于“怀旧”中展望未来,意境阔远。

诗中既有对人生来去无定的怅惘,又有对前尘往事的深情眷念。

下面就是小编给大家带来的,希望能帮助到大家!《和子由渑池怀旧》宋代:人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

《和子由渑池怀旧》译文人的一生到处奔走像什么呢?应该像飞鸿踏在雪地吧。

偶尔在雪地上留下几个爪印,但转眼它又远走高飞,哪还记得这痕迹留在何方!奉闲已经去世,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了,当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

是否还记得当年赶考时的艰辛磨难,由于路途遥远,人困马乏,连那头陂脚的驴都受不了了。

《和子由渑池怀旧》注释此诗作于苏轼经渑池(今属河南),忆及苏辙曾有《怀渑池寄子瞻兄》一诗,从而和之。

子由:苏轼弟苏辙字子由。

渑(miǎn)池:今河南渑池县。

这首诗是和苏辙《怀渑池寄子瞻兄》而作。

“人生”句:此是和作,苏轼依苏辙原作中提到的雪泥引发出人生之感。

查慎行、冯应榴以为用禅语,王文诰已驳其非,实为精警的譬喻,故钱钟书《宋诗选注》指出:“雪泥鸿爪”,“后来变为”。

老僧:即指奉闲。

坏壁:指奉闲僧舍。

嘉祐元年(1056年),苏轼与苏辙赴京应举途中曾寄宿奉贤僧舍并题诗僧壁。

蹇(jiǎn)驴:腿脚不灵便的驴子。

蹇:跛脚。

《和子由渑池怀旧》赏析诗的前四句对于人生的经历,作了一个深刻的比喻,说:人生所经历过的地方和所经历过的事情,象什么样子呢?该是象天上飞翔的鸿雁踩在积雪的地上;这雪地上因那偶然的机会,留下了脚爪的痕迹,可是鸿还得继续飞行,飞向何方,哪里还去考虑南北东西!因为这个比喻非常生动而且深刻,所以后来便成为“雪泥鸿爪”这个成语,用以比喻往事遗留下来的痕迹。

和子由渑池怀旧原文|翻译及赏析创作背嘉祐六年(1061年)冬,苏辙送苏轼至郑州,分手回京,作寄苏轼,这是苏轼的和作。

苏辙十九岁时,曾被任命为渑池县主簿,未到任即中进士。

他与苏轼赴京应试路经渑池,同住县中僧舍,同于壁上题诗。

如今苏轼赴陕西凤翔做官,又要经过渑池,因而作《怀渑池寄子瞻兄》。

诗云:相携话别郑原上,共道长途怕泥。

归骑还寻大梁陌,行人已度古崤西。

曾为县吏民知否?旧宿僧房壁共题。

遥想独游佳味少,无言骓马但鸣嘶。

苏轼的和诗,四个脚韵与原作全同,却纵笔挥洒,丝毫未受束缚。

鉴赏一前四句一气贯串,自由舒卷,超逸绝伦,散中有整,行文自然。

首联两句,以雪泥鸿爪比喻人生。

一开始就发出感喟,有发人深思、引人入胜的作用,并挑起下联的议论。

[3] 次联两句又以泥鸿领起,用顶针格就飞鸿踏雪泥发挥。

鸿爪留印属偶然,鸿飞东西乃自然。

偶然故无常,人生如此,世事亦如此。

他用巧妙的比喻,把人生看作漫长的征途,所到之处,诸如曾在渑池住宿、题壁之类,就像万里飞鸿偶然在雪泥上留下爪痕,接着就又飞走了;前程远大,这里并非终点。

人生的遭遇既为偶然,则当以顺适自然的态度去对待人生。

果能如此,怀旧便可少些感伤,处世亦可少些烦恼。

苏轼的人生观如此,其劝勉爱弟的深意亦如此。

此种亦庄亦禅的人生哲学,符合古代士大夫的普遍命运,亦能宽解古代士大夫的共同烦恼,所以流布广泛而久远。

[2]后四句照应怀旧诗题,以叙事之笔,深化雪泥鸿爪的感触。

五、六句言僧死壁坏,故人不可见,旧题无处觅,见出人事无常,是雪泥、指爪感慨的具体化。

尾联是针对苏辙原诗遥想独游佳味少,无言骓马但鸣嘶而引发的往事追溯。

[3] 回忆当年旅途艰辛,有珍惜现在勉励未来之意,因为人生的无常,更显人生的可贵。

艰难的往昔,化为温情的回忆,而如今兄弟俩都中了进士,前途光明,更要珍重如今的每一时每一事了。

在这首早期作品中,内心强大、达观的人生底蕴已经得到了展示。

全诗悲凉中有达观,低沉中有昂扬,读完并不觉得人生空幻,反有一种眷恋之情荡漾心中,犹如冬夜微火。

和子由渑池怀旧阅读答案在日常学习、工作生活中,我们或多或少都会接触到阅读答案,阅读答案所涉及的内容可能只是某一知识体系中的一个或几个知识点,或某一知识点中的一部分内容,在我们的学习中有着重要的作用。

什么样的阅读答案才是好阅读答案呢?下面是作者为大家整理的和子由渑池怀旧阅读答案,仅供参考,大家一起来看看吧。

和子由渑池怀旧阅读答案1怀渑池寄子瞻兄苏辙相携话别郑原上,共道长途怕雪泥。

归骑还寻大梁陌,行人已度古崤西。

曾为县吏民知否?旧宿僧房壁共题。

遥想独游佳味少,无言骓马但鸣嘶。

和子由渑池怀旧苏轼人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西?老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否?路长人困蹇③驴嘶。

【注】:①渑池:今河南渑池县西。

1056年,苏氏兄弟赴京应试,“过宿县中寺舍,题老僧奉闲之壁。

”1061年,苏轼苏辙均制科入第。

是年11月,苏轼赴任陕西,苏辙别后想到兄必经渑池,于是作诗寄兄。

苏轼和诗作答。

②苏辙十九岁时曾被任命为渑池县主簿,后因考中进士,未到任。

③蹇(jiǎn):跛脚。

(1)下列对两首诗的理解,不正确的一项是BA、苏辙诗首联饱含与兄长依依惜别的难舍之情,“怕”字更道出一种无奈之感。

B、“人生”两句写出苏轼看到鸿雁飞过,踏过雪泥留下足迹,不由感慨万千。

C、苏轼以“新塔”“坏壁”回应弟弟“旧宿僧房”的回忆,应和其怀旧之情。

D、苏轼最后以往事作结,提醒弟弟回忆当年入京时旅途中的艰难,含意丰富。

(2)苏轼和诗,由“雪泥”得“雪泥鸿爪”佳境新意,苏轼诗“雪泥鸿爪”蕴含着怎样的新意?请比较两首诗,具体说明。

答(1)BA、据注释中写作背景介绍可知,苏辙作诗寄兄,饱含对兄长的关切、“怕”字含有双关涵义,一是人生道路艰难,二是一种无可奈何。

B、以雪泥鸿爪比喻人生,并没有真正看到鸿雁飞过,踏过雪泥留下足迹、错误。

C、两诗都提到“僧”“壁”“题”,可见写的是共同经历过的,对过去之事的怀想。

苏轼《和子由渑池怀旧》原诗、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案本文是关于苏轼《和子由渑池怀旧》原诗、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案,感谢您的阅读!苏轼《和子由渑池怀旧》原诗、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案【原文】:和子由渑池怀旧苏轼人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧②已死成新塔,坏壁③无由见旧题。

往日崎岖还记否?路长人困蹇驴嘶。

【注释】:①子由:苏轼弟苏辙字子由。

②老僧:当地僧人,名奉闲。

③坏壁:是残破的墙壁【翻译】人生到处漂泊,犹如鸿雁到处飞翔,留下来的只是雪泥上的指爪。

人之于世,诗之于壁,均如泥上指爪,不过或存或亡罢了。

昔日寺中老僧已死,新建小塔一座,僧舍的墙壁上也看不见曾经题写的诗句了。

进京途中的崎岖道路你还记得吗?路途那么遥远,人那么疲惫,马死了,我们只能骑着跛足的驴前行。

【赏析】:标点所组成的,那么,这些坐标点有没有规律可循?青年苏轼对人生发出了这样的疑问和感喟。

但是,人生有着不可知性,并不意味着人生是盲目的;过去的东西虽已消逝,但并不意味着它不曾存在。

就拿崤山道上,骑着蹇驴,在艰难崎岖的山路上颠簸的经历来说,岂不就是一种历练,一种经验,一种人生的财富?所以,人生虽然无常,但不应该放弃努力;事物虽多具有偶然性,但不应该放弃对必然性的寻求。

事实上,若不经过一番艰难困苦,又怎能考取进士,实现抱负呢?这就是苏轼:既深究人生底蕴,又充满乐观向上,他的整个人生观在此得到了缩微的展示。

这首诗的理趣主要体现在前四句上,“雪泥鸿爪”也作为一个成语被后世广泛传诵。

但从写作手法上来看,也颇有特色。

纪昀曾评道:“前四句单行入律,唐人旧格;而意境恣逸,则东坡之本色。

”所谓“唐人旧格”,大致上指崔颢《黄鹤楼》:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

……”作为七律,三、四两句本该对仗,此却一意直下,不作讲求。

苏轼的“泥上”二句,也可算是对仗,但其文意承上直说,本身也带有承接关系,所以是“单行入律”。

和子由渑池怀旧原文及赏析原文:人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

译文人生在世,到这里、又到那里,偶然留下一些痕迹,你觉得像是什么?我看真像随处乱飞的鸿鹄,偶然在某处的雪地上落一落脚一样。

它在这块雪地上留下一些爪印,正是偶然的事,因为鸿鹄的飞东飞西根本就没有一定。

老和尚奉闲已经去世,他留下的只有一座藏骨灰的新塔,我们也没有机会再到那儿去看看当年题过字的破壁了。

老和尚的骨灰塔和我们的题壁,是不是同飞鸿在雪地上偶然留下的爪印差不多呢!你还记得当时往渑池的崎岖旅程吗?路又远,人又疲劳,驴子也累得直叫。

注释①此诗作于苏轼经渑池(今属河南),忆及苏辙曾有《怀渑池寄子瞻兄》一诗,从而和之。

子由:苏轼弟苏辙字子由。

渑(miǎn)池:今河南渑池县。

这首诗是和苏辙《怀渑池寄子瞻兄》而作。

②“人生”句:此是和作,苏轼依苏辙原作中提到的雪泥引发出人生之感。

查慎行、冯应榴以为用禅语,王文诰已驳其非,实为精警的譬喻,故钱钟书《宋诗选注》指出:“雪泥鸿爪”,“后来变为成语”。

③老僧:即指奉闲。

苏辙原唱“旧宿僧房壁共题”自注:“昔与子瞻应举,过宿县中寺舍,题其老僧奉闲之壁。

”古代僧人死后,以塔葬其骨灰。

④坏壁:指奉闲僧舍。

嘉祐元年(1056年),苏轼与苏辙赴京应举途中曾寄宿奉贤僧舍并题诗僧壁。

⑤蹇(jiǎn)驴:腿脚不灵便的驴子。

蹇,跛脚。

苏轼自注:“往岁,马死于二陵(按即崤山,在渑池西),骑驴至渑池。

”赏析:诗的前四句对于人生的经历,作了一个深刻的比喻,说:人生所经历过的'地方和所经历过的事情,象什么样子呢?该是象天上飞翔的鸿雁踩在积雪的地上;这雪地上因那偶然的机会,留下了脚爪的痕迹,可是鸿还得继续飞行,飞向何方,哪里还去考虑南北东西!因为这个比喻非常生动而且深刻,所以后来便成为“雪泥鸿爪”这个成语,用以比喻往事遗留下来的痕迹。

《和子由渑池怀旧苏轼》阅读答案

和子由渑池怀旧苏轼

人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西?

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否?路长人困蹇驴嘶③。

注:①嘉佑六年,作者赴任陕西路过渑池。

其弟苏辙送至郑州,然后返回京城开封。

写了《怀渑池寄子瞻兄》寄赠。

作者遂作此和诗。

②据苏辙所注,兄弟二人昔日一同应举,过渑池县寺舍,曾在老僧奉闲的僧房壁上题诗。

③苏轼自注“往岁,马死于二陵,骑驴至渑池”。

8.诗歌最后两句回忆往昔路过渑池的情景,表达了作者怎样的思想感情?

9.宋诗富于理趣,请结合诗句简要分析这首诗是怎样说理的。

答案:

8.诗歌最后两句回忆二人当年赶考时“马死于二陵,骑驴至渑池”的坎坷经历,表达了作者对二人共同经历的怀念;暗示弟弟,我们曾经经历过不少的坎坷艰难,但我们都战胜了,走过了,如今只须放眼将来,鞭策自己奋发向前。

9.①前两联用比喻说理,诗人把人生比作“飞鸿踏雪泥”,鸿雁在飞行过程中偶一驻足雪上,留下印迹,但鸿飞雪化,很快就了无踪迹;人生也是行无定踪,充满了偶然和未知,就如飞鸿落在雪面上留下的爪迹,你不能凭借这偶尔为之的爪迹,而推断鸿飞何处。

②第三联借事明理,用路过渑池县所看到的人事变化来说明事物的消亡乃自然规律,人生中偶然留下的痕迹也很快不复存在,因此不必过分在意。

③运用对比说理。

曾经留宿的渑池寺舍人物已非,诗人以寺舍的今昔变化说明世事变化乃自然之理;兄弟二人的境况也今非昔比,昔日兄弟二人赶考路途的艰辛,与如今二人高中进士、前途光明形成对比,暗含困难终会过去,只须放眼将来,奋发向前之意。

《和子由渑池怀旧》原文及译文《和子由渑池怀旧》原文及译文这首诗的理趣主要体现在前四句上,“雪泥鸿爪”也作为一个成语被后世广泛传诵。

但从写作手法上来看,也颇有特色。

以下是小编为大家整理的《和子由渑池怀旧》原文及译文,欢迎大家分享。

原文:和子由渑池怀旧苏轼〔宋代〕人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

译文:人的一生到处奔走像什么呢?应该像飞鸿踏在雪地吧。

偶尔在雪地上留下几个爪印,但转眼它又远走高飞,哪还记得这痕迹留在何方!奉闲已经去世,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了,当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

是否还记得当年赶考时的艰辛磨难,由于路途遥远,人困马乏,连那头跛脚的驴都受不了了。

赏析:前四句一气贯串,自由舒卷,超逸绝伦,散中有整,行文自然。

首联两句,以雪泥鸿爪比喻人生。

一开始就发出感喟,有发人深思、引人入胜的作用,并挑起下联的议论。

“泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

”当飞鸿远去之后,除了在雪泥上偶然留下几处爪痕之外,又有谁会管它是要向东还是往西呢。

作者结合生活中的情景发出对人生的见解。

用雪泥、鸿爪作喻,较之一般叙事文字直叙人生飘泊不定、匆匆无常要形象、蕴藉得多。

根据清人查慎行《苏诗补注》记载,这个比喻是化用《景德传灯录》中天衣义怀禅师的话:“雁过长空,影沉寒水,雁无遗迹之意,水无留影之心。

”苏轼的比喻非常生动、深刻,在宋代即被人称道,并被作为诗人“长于譬喻”的例证之一。

“雪泥鸿爪”这个成语也就一直流传至今。

次联两句又以“泥”“鸿”领起,用顶针格就“飞鸿踏雪泥”发挥。

鸿爪留印属偶然,鸿飞东西乃自然。

偶然故无常,人生如此,世事亦如此。

他用巧妙的比喻,把人生看作漫长的征途,所到之处,诸如曾在渑池住宿、题壁之类,就像万里飞鸿偶然在雪泥上留下爪痕,接着就又飞走了;前程远大,这里并非终点。

苏轼《和子由渑池怀旧》原文及赏析

原文

和子由渑池怀旧

朝代:宋代作者: 苏轼类型:答谢

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

(往岁,马死于二陵,骑驴至渑池。

)

赏析

诗的前四句对于人生的经历,作了一个深刻的比喻,说:人生所经历过的地方和所经历过的事情,象什么样子呢?该是象天上飞翔的鸿雁踩在积雪的地上;这雪地上因那偶然的机会,留下了脚爪的痕迹,可是鸿还得继续飞行,飞向何方,哪里还去考虑南北东西!因为这个比喻非常生动而且深刻,所以后来便成为“雪泥鸿爪”这个成语,用以比喻往事遗留下来的痕迹。

第三联写渑池当年寄宿过的那座佛寺的`情况:当时接待咱们的那个老和尚已经死了,按传统习惯,他的尸体经过火化,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了;当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

就是说,多少年过去了,人变了,和尚死了,物变了,寺壁坏了,世间已经历了沧海桑田的变化。

当年在雪泥上留下的鸿爪,象是雪化了,这些爪印也不见了。

言外颇有为人生的短促叹息和对自己漂泊不定的感伤。

最后两句,作者自己加了个注脚:“往岁马死于二陵,骑驴至渑池。

”是说:当年要去赴考时,我骑的马在渑池西边的二陵(今河南崤山)就死了,没法子,只好骑着小毛驴到渑池。

所以诗中说:你还记得吗?当时我骑着小毛驴在那崎岖不平的山路上行走,路是那么遥远,人是那么疲乏,那瘦弱的小毛驴也累得叫个不停。

诗人抚今追昔,抒发了对人生的深深感叹。

苏轼《和子由渑池怀旧》原文及赏析

原文

和子由渑池怀旧

朝代:宋代作者: 苏轼类型:答谢

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

(往岁,马死于二陵,骑驴至渑池。

)

赏析

诗的前四句对于人生的经历,作了一个深刻的比喻,说:人生所经历过的地方和所经历过的事情,象什么样子呢?该是象天上飞翔的鸿雁踩在积雪的地上;这雪地上因那偶然的机会,留下了脚爪的痕迹,可是鸿还得继续飞行,飞向何方,哪里还去考虑南北东西!因为这个比喻非常生动而且深刻,所以后来便成为“雪泥鸿爪”这个成语,用以比喻往事遗留下来的痕迹。

第三联写渑池当年寄宿过的那座佛寺的`情况:当时接待咱们的那个老和尚已经死了,按传统习惯,他的尸体经过火化,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了;当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

就是说,多少年过去了,人变了,和尚死了,物变了,寺壁坏了,世间已经历了沧海桑田的变化。

当年在雪泥上留下的鸿爪,象是雪化了,这些爪印也不见了。

言外颇有为人生的短促叹息和对自己漂泊不定的感伤。

最后两句,作者自己加了个注脚:“往岁马死于二陵,骑驴至渑池。

”是说:当年要去赴考时,我骑的马在渑池西边的二陵(今河南崤山)就死了,没法子,只好骑着小毛驴到渑池。

所以诗中说:你还记得吗?当时我骑着小毛驴在那崎岖不平的山路上行走,路是那么遥远,人是那么疲乏,那瘦弱的小毛驴也累得叫个不停。

诗人抚今追昔,抒发了对人生的深深感叹。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋诗,完成下面各题。

和子由渑池怀旧①苏轼人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧②已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹙驴③嘶。

【注释】①嘉祐六年(1061年)冬,苏轼赴任陕西,路过渑池(今属河南)忆起与弟苏辙曾寄宿僧舍之情境。

②老僧:即指奉闲高僧。

③蹇驴:腿脚不灵便的驴子。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A. 标题的“和”字,是唱和之意,点出作品题材特点,是词人对弟弟苏辙寄诗的回应。

B. 本词的首联与颔联以雪泥、鸿爪做比喻,引发词人的议论,表达了他独特的人生况味。

C. 颈联写僧死成新塔,旧题不可见,通过新塔与旧塔的对比,表达了对人事无常的感慨。

D. 尾联与“竹杖芒鞋胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”一样,都表达了达观的人生追求。

16. 清代文学家纪晓岚论此诗:“前四句意境恣逸(放纵超逸),则东坡本色。

”对这一观点应怎样理解?请简要分析。

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《桃花源记》中说,渔夫初入桃花源时,村民就邀请他到家中,______________________,反映乡下人的好客和淳朴;当渔夫离开时,村民嘱咐他“______________________”,说明他们的与世无争。

(2)在《阿房宫赋》中,杜牧总结秦灭亡的历史教训:如果秦王朝爱护六国的人民,______________________,______________________?体现了作品“人民至上”的思想。

(3)“沧海”是古典诗词常用的意象,在作品中多呈现画面唯美、意涵丰富的特点,如有“______________________”的阔大清寥,更有“______________________”的积极奋发。

15. C “通过新塔与旧塔的对比”分析错误,五、六句只是说“僧死壁坏,故人不可见,旧题无处觅”,没有对比。

《和子由渑池怀旧》诗词赏析宋代:苏轼人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

《和子由渑池怀旧》译文人的一生到处奔走像什么呢?应该像飞鸿踏在雪地吧。

偶尔在雪地上留下几个爪印,但转眼它又远走高飞,哪还记得这痕迹留在何方!奉闲已经去世,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了,当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

是否还记得当年赶考时的艰辛磨难,由于路途遥远,人困马乏,连那头跛脚的驴都受不了了。

《和子由渑池怀旧》注释此诗作于苏轼经渑池(今属河南),忆及苏辙曾有《怀渑池寄子瞻兄》一诗,从而和之。

子由:苏轼弟苏辙字子由。

渑(miǎn)池:今河南渑池县。

这首诗是和苏辙《怀渑池寄子瞻兄》而作。

“人生”句:此是和作,苏轼依苏辙原作中提到的雪泥引发出人生之感。

查慎行、冯应榴以为用禅语,王文诰已驳其非,实为精警的譬喻,故钱钟书《宋诗选注》指出:“雪泥鸿爪”,“后来变为成语”。

老僧:即指奉闲。

坏壁:指奉闲僧舍。

嘉祐三年(公元1056年),苏轼与苏辙赴京应举途中曾寄宿奉闲。

蹇(jiǎn)驴:腿脚不灵便的驴子。

蹇:跛脚。

《和子由渑池怀旧》赏析诗的前四句对于人生的经历,作了一个深刻的比喻,说:人生所经历过的地方和所经历过的事情,象什么样子呢?该是象天上飞翔的鸿雁踩在积雪的地上;这雪地上因那偶然的机会,留下了脚爪的痕迹,可是鸿还得继续飞行,飞向何方,哪里还去考虑南北东西!因为这个比喻非常生动而且深刻,所以后来便成为“雪泥鸿爪”这个成语,用以比喻往事遗留下来的痕迹。

第三联写渑池当年寄宿过的那座佛寺的.情况:当时接待咱们的那个老和尚已经死了,按传统习惯,他的尸体经过火化,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了;当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

就是说,多少年过去了,人变了,和尚死了,物变了,寺壁坏了,世间已经历了沧海桑田的变化。

《和子由渑池怀旧》诗词赏析宋代:苏轼人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

《和子由渑池怀旧》译文人的一生到处奔走像什么呢?应该像飞鸿踏在雪地吧。

偶尔在雪地上留下几个爪印,但转眼它又远走高飞,哪还记得这痕迹留在何方!奉闲已经去世,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了,当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

是否还记得当年赶考时的艰辛磨难,由于路途遥远,人困马乏,连那头跛脚的驴都受不了了。

《和子由渑池怀旧》注释此诗作于苏轼经渑池(今属河南),忆及苏辙曾有《怀渑池寄子瞻兄》一诗,从而和之。

子由:苏轼弟苏辙字子由。

渑(miǎn)池:今河南渑池县。

这首诗是和苏辙《怀渑池寄子瞻兄》而作。

“人生”句:此是和作,苏轼依苏辙原作中提到的雪泥引发出人生之感。

查慎行、冯应榴以为用禅语,王文诰已驳其非,实为精警的譬喻,故钱钟书《宋诗选注》指出:“雪泥鸿爪”,“后来变为成语”。

老僧:即指奉闲。

坏壁:指奉闲僧舍。

嘉祐三年(公元1056年),苏轼与苏辙赴京应举途中曾寄宿奉闲。

蹇(jiǎn)驴:腿脚不灵便的驴子。

蹇:跛脚。

《和子由渑池怀旧》赏析诗的前四句对于人生的经历,作了一个深刻的比喻,说:人生所经历过的地方和所经历过的事情,象什么样子呢?该是象天上飞翔的鸿雁踩在积雪的地上;这雪地上因那偶然的机会,留下了脚爪的痕迹,可是鸿还得继续飞行,飞向何方,哪里还去考虑南北东西!因为这个比喻非常生动而且深刻,所以后来便成为“雪泥鸿爪”这个成语,用以比喻往事遗留下来的痕迹。

第三联写渑池当年寄宿过的那座佛寺的.情况:当时接待咱们的那个老和尚已经死了,按传统习惯,他的尸体经过火化,骨灰已安放到新造的那座小塔里面去了;当时在上面题诗的那堵墙壁已经坏了,因此不能再见到旧时题诗的墨迹了。

就是说,多少年过去了,人变了,和尚死了,物变了,寺壁坏了,世间已经历了沧海桑田的变化。

《和子由渑池怀旧·苏轼》原文与赏析苏轼人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁何由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

(原注:往岁马死于二陵,骑驴至渑池)据王文诰《苏诗总案》,苏轼于嘉祐元年(1056)三月,偕同父亲苏洵、弟弟苏辙从成都到京师开封应试,自阆中出褒斜,由关中至河南。

路过崤山时,马死,遂骑驴而至渑池(今属河南,崤山在渑池西),留宿于县中寺院。

苏轼、苏辙二人还在老僧奉闲的舍间墙壁上落墨题诗(二诗俱佚)。

五年后,即嘉祐六年(1061)十一月,苏轼赴凤翔签判任,苏辙远送至郑州的西门外,黯然道别。

归途中苏辙写了《怀渑池寄子瞻兄》一诗示惜别怀旧之感。

诗云:“相携话别郑原上,共道长途怕雪泥。

归骑还寻大梁陌,行人已渡古崤西。

曾为县吏民知否(苏辙曾授渑池主簿,未赴),旧宿僧房壁共题。

遥想独游佳味少,无言驻马但鸣嘶。

”苏轼这首诗,就是重过渑池时回答苏辙的和章。

苏轼这次旧地重经,虽然前后相隔只不过短短五年,这期间也没有发生什么沧桑巨变,可是人世间的若干自然而正常的变化,却使他不胜枨触。

当年招待过苏轼兄弟的老僧奉闲,别后就圆寂了,只见到寺前立起了为奉闲埋骨的新塔;他们留宿过的僧房,不禁风雨的消蚀而破败颓圮,二人壁间的题诗不用说更已湮没无存。

就以苏轼兄弟来说,数年来为了应试求仕,行止飘忽,聚散匆匆。

尽管昔年风尘仆仆于京洛道中,山路崎岖,长途跋涉,马死人困,毕竟二人还同行同宿,风雨连床;现在却一东一西,相距千里,只能互寄诗篇聊以慰藉了。

眼前的这一切人生变故,例如生死存亡,聚散离合,东西飘荡,忽行忽止,都是人们通常一一经历过的,有些人也并不在意,无须惊讶。

然而苏轼却由此进而领悟到人生的某些重要内涵。

每个人的一生,都有着自己的轨迹,这是无法超越的;不过这个轨迹中的若干点或线,却是多变的和可变的。

它们是必然性与偶然性的结合。

苏轼就从他的自身遭际与生活体验中直悟人生,在这首诗中就以“雪泥鸿爪”这个譬喻生动而确切地表现出来。

苏轼《和子由渑池怀旧》原诗、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案【原文】:和子由渑池怀旧苏轼人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧②已死成新塔,坏壁③无由见旧题。

往日崎岖还记否?路长人困蹇驴嘶。

【注释】:①子由:苏轼弟苏辙字子由。

②老僧:当地僧人,名奉闲。

③坏壁:是残破的墙壁【翻译】人生到处漂泊,犹如鸿雁到处飞翔,留下来的只是雪泥上的指爪。

人之于世,诗之于壁,均如泥上指爪,不过或存或亡罢了。

昔日寺中老僧已死,新建小塔一座,僧舍的墙壁上也看不见曾经题写的诗句了。

进京途中的崎岖道路你还记得吗?路途那么遥远,人那么疲惫,马死了,我们只能骑着跛足的驴前行。

【赏析】:标点所组成的,那么,这些坐标点有没有规律可循?青年苏轼对人生发出了这样的疑问和感喟。

但是,人生有着不可知性,并不意味着人生是盲目的;过去的东西虽已消逝,但并不意味着它不曾存在。

就拿崤山道上,骑着蹇驴,在艰难崎岖的山路上颠簸的经历来说,岂不就是一种历练,一种经验,一种人生的财富?所以,人生虽然无常,但不应该放弃努力;事物虽多具有偶然性,但不应该放弃对必然性的寻求。

事实上,若不经过一番艰难困苦,又怎能考取进士,实现抱负呢?这就是苏轼:既深究人生底蕴,又充满乐观向上,他的整个人生观在此得到了缩微的展示。

这首诗的理趣主要体现在前四句上,“雪泥鸿爪”也作为一个成语被后世广泛传诵。

但从写作手法上来看,也颇有特色。

纪昀曾评道:“前四句单行入律,唐人旧格;而意境恣逸,则东坡之本色。

”所谓“唐人旧格”,大致上指崔颢《黄鹤楼》:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

……”作为七律,三、四两句本该对仗,此却一意直下,不作讲求。

苏轼的“泥上”二句,也可算是对仗,但其文意承上直说,本身也带有承接关系,所以是“单行入律”。

“意境恣逸”的意思,就是不仅字面上飘逸,行文中有气势,而且内涵丰富,耐人寻味,不求工而自工。

这正是苏轼的“本色”。

【阅读训练】 (1)这首诗的首联用了哪些修辞手法?颔联表达了诗人何种人生态度。

(4分) (2) 颈联和了子由所怀的“旧”,“旧”具体指什么?尾联表达了诗人什么样的思想感情?(4分)【参考答案】(1)首句使用设问和比喻的修辞手法,把“人生到处”比作飞鸿踩踏雪泥。

(2分,设问、比喻各1分)颔联表明了诗人面对飘忽不定(具有某种偶然性)的人生经历、不计较得失的达观态度。

(2分,答出“不计较得失”或“达观”“乐观”即可)(2)往日见过的老僧,同题诗的墙壁。

(2分,1点1分)回想往日的艰难困苦,(1分)而今更应牢记兄弟情谊,共勉奋进了。

(1分)。