完整版文言文虚词第一版

- 格式:docx

- 大小:29.02 KB

- 文档页数:8

文言文实词虚词总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII文言文实词虚词总结一、120个实词1、爱:义项:①喜爱,爱护;②怜惜,同情;③吝惜,舍不得。

例句:第一册:老臣贱息舒祺,最少,不肖;而臣衰,窃爱怜之《触龙》诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地。

《过秦》此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人。

(同上)第二册:爱其子,择师而教之。

《师说》秦爱纷奢,人亦念其家。

《阿房》嗟夫!使六国各爱其人,则足以拒秦。

(同上)向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行。

《六国》桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

《项脊》第三册:爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉。

《愚溪诗序》第四册:上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

《促织》见大王爱女牧羊于野,风鬟雨鬓。

《柳毅》舅姑爱其子,不能御。

(同上)第五册:百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

《齐桓》第六册:(无)2、安:义项:①安稳,安定,安全;②安逸,安乐;③安心;④安放,设置(后起意义);⑤疑问代词。

什么,什么地方;⑥怎么,哪里。

例句:第一册:如寡人者,安与知耻?请姑无庸战!《勾践》丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

《季氏》既来之,则安之。

(同上)沛公曰:"君安与项伯有故?"《鸿门》臣死且不避,卮酒安足辞!(同上)项王曰:"沛公安在?" (同上)倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

《归去》第二册:思国之安者,必积其德义。

《谏太宗》不念居安思危,戒奢以俭(同上)将有作,则思知止以安人(同上)今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

《六国》安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉《五人》安得使予多暇日,又多闲田……《病梅》第三册:固一世之雄也,而今安在哉《赤壁》第四册:毅谓夫曰:"洞庭君安在哉?" 《柳毅》毅良久稍安,乃获自定。

《柳毅》第五册:(无)第六册:在尘埃之中,古今一体,安在其不辱也《报任安》又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎《屈原》安在公子能急人之困也!《信陵》譬若以肉投馁虎,何功之有哉?尚安事客(同上)3、被:义项:①被子;②覆盖;③施及,加于……之上;④蒙受,遭受;⑤介词,表示被动;⑥音同"披",披在身上或穿在身上。

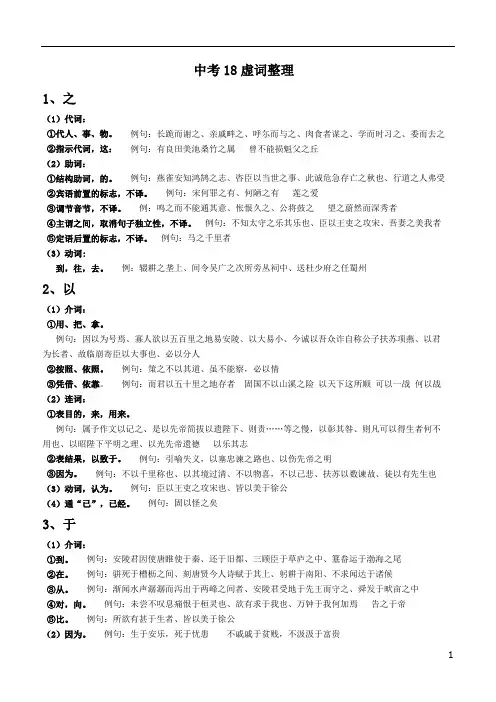

中考18虚词整理1、之(1)代词:①代人、事、物。

例句:长跪而谢之、亲戚畔之、呼尓而与之、肉食者谋之、学而时习之、委而去之②指示代词,这:例句:有良田美池桑竹之属曾不能损魁父之丘(2)助词:①结构助词,的。

例句:燕雀安知鸿鹄之志、咨臣以当世之事、此诚危急存亡之秋也、行道之人弗受②宾语前置的标志,不译。

例句:宋何罪之有、何陋之有莲之爱③调节音节,不译。

例:鸣之而不能通其意、怅恨久之、公将鼓之望之蔚然而深秀者④主谓之间,取消句子独立性,不译。

例句:不知太守之乐其乐也、臣以王吏之攻宋、吾妻之美我者⑤定语后置的标志,不译。

例句:马之千里者(3)动词:到,往,去。

例:辍耕之垄上、间令吴广之次所旁丛祠中、送杜少府之任蜀州2、以(1)介词:①用、把、拿。

例句:因以为号焉、寡人欲以五百里之地易安陵、以大易小、今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕、以君为长者、故临崩寄臣以大事也、必以分人②按照、依照。

例句:策之不以其道、虽不能察,必以情③凭借、依靠。

例句:而君以五十里之地存者固国不以山溪之险以天下这所顺可以一战何以战(2)连词:①表目的,来,用来。

例句:属予作文以记之、是以先帝简拔以遗陛下、则责……等之慢,以彰其咎、则凡可以得生者何不用也、以昭陛下平明之理、以光先帝遗德以乐其志②表结果,以致于。

例句:引喻失义,以塞忠谏之路也、以伤先帝之明③因为。

例句:不以千里称也、以其境过清、不以物喜,不以已悲、扶苏以数谏故、徒以有先生也(3)动词,认为。

例句:臣以王吏之攻宋也、皆以美于徐公(4)通“已”,已经。

例句:固以怪之矣3、于(1)介词:①到。

例句:安陵君因使唐睢使于秦、还于旧都、三顾臣于草庐之中、簊畚运于渤海之尾②在。

例句:骈死于槽枥之间、刻唐贤今人诗赋于其上、躬耕于南阳、不求闻达于诸候③从。

例句:渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者、安陵君受地于先王而守之、舜发于畎亩之中④对,向。

例句:未尝不叹息痛恨于桓灵也、欲有求于我也、万钟于我何加焉告之于帝⑤比。

高考语文常见的18个文言文虚词整理(完整版)一、考纲要求掌握的常见的18个文言虚词:之以而其于 若所为何乎 乃且焉也因 与则者二、教材中另外常见的17个文言虚词:安但耳夫盖故或即然遂惟已矣犹哉P.S.为的读音[ wéi ]1.做,行,做事:~人。

~时。

~难。

不~己甚(不做得太过分)。

2.当做,认做:以~。

认~。

习以~常。

3.变成:成~。

4.是:十两~一斤。

5.治理,处理:~政。

6.被:~天下笑。

7.表示强调:大~恼火。

8.助词,表示反诘或感叹:敌未灭,何以家~?9.姓。

[ wèi ]1.替,给:~民请命。

~虎作伥。

~国捐躯。

2.表目的:~了。

~何。

3.对,向:不足~外人道。

4.帮助,卫护。

成分作用今译例他、它太后盛气而揖之(《触龙》)人非生而知之者,孰能无惑?(《师说》)我不知将军宽之至此也。

(《廉颇》)第三人称代词(有时活用为一、二人称代词)你然语之,又恐汝日日为吾担忧。

(《与妻书》)代词指示代词,多表近指这、此之二虫又何知。

(《逍遥游》)均之二策,宁许之以负秦曲。

(《廉颇》)结构助词定语和中心语之间的/ \道之所存,师之所存也。

(《师说》)而吾与子之所共适。

主谓间 取独\臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

(《烛之武》)客之美我者,欲有求于我也。

(《邹忌》)之助词宾语前置标志倒置的动宾短语之间\句读之不知,惑之不解。

(《师说》)夫晋,何厌之有?(《烛之武》)定语后置标志\蚓无爪牙之利,筋骨之强。

——《劝学》补语标志得入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

(《游褒禅山记》)以其求思之深而无不在也。

——《褒禅山》音节助词时间/动词后\填然鼓之,兵刃既接……——《寡人》久之,能以足音辨人。

顷之v.到……去胡为乎遑遑欲何之?——《归去来兮辞》奚以之九万里而南为?——《逍遥游》动作行为使用的工具、方式拿、用、把愿以十五城请易璧。

方其系燕父子以组。

以沛公言报项王。

——《鸿门宴》动作行为赖以实现的条件(即凭借)凭、靠、凭借久之,能以足音辨人。

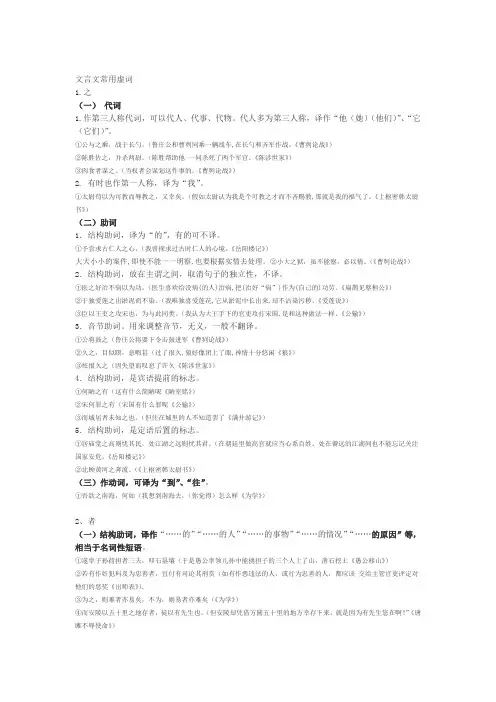

文言文常用虚词1.之(一)代词1.作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

①公与之乘,战于长勺。

(鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,在长勺和齐军作战。

《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(陈胜帮助他一同杀死了两个军官。

《陈涉世家》)③肉食者谋之。

(当权者会谋划这件事的。

《曹刿论战》)2. 有时也作第一人称,译为“我”。

①太尉苟以为可教而辱教之,又幸矣。

(假如太尉认为我是个可教之才而不吝赐教,那就是我的福气了。

《上枢密韩太尉书》)(二)助词1.结构助词,译为“的”,有的可不译。

①予尝求古仁人之心。

(我曾探求过古时仁人的心境。

《岳阳楼记》)大大小小的案件,即使不能一一明察,也要根据实情去处理。

②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

①医之好治不病以为功。

(医生喜欢给没病(的人)治病,把(治好“病”)作为(自己的)功劳。

《扁鹊见蔡桓公》)②于独爱莲之出淤泥而不染。

(我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽。

《爱莲说》)③臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(我认为大王手下的官吏攻打宋国,是和这种做法一样。

《公输》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

①公将鼓之(鲁庄公将要下令击鼓进军《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(过了很久,狼好像闭上了眼,神情十分悠闲《狼》)③怅恨久之(因失望而叹息了许久《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

①何陋之有(这有什么简陋呢《陋室铭》)②宋何罪之有(宋国有什么罪呢《公输》)③而城居者未知之也。

(但住在城里的人不知道罢了《满井游记》)5.结构助词,是定语后置的标志。

①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(在朝廷里做高官就应当心系百姓;处在僻远的江湖间也不能忘记关注国家安危。

《岳阳楼记》)②北顾黄河之奔流。

(《上枢密韩太尉书》)(三)作动词,可译为“到”、“往”。

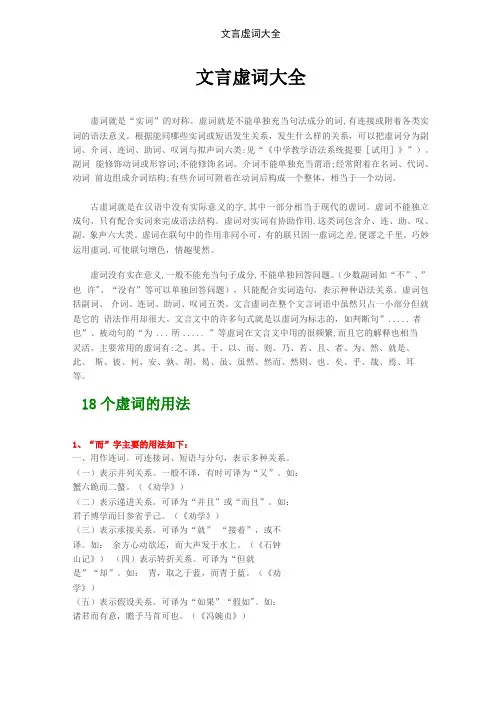

文言虚词大全文言虚词大全虚词就是“实词”的对称。

虚词就是不能单独充当句法成分的词,有连接或附着各类实词的语法意义。

根据能同哪些实词或短语发生关系,发生什么样的关系,可以把虚词分为副词、介词、连词、助词、叹词与拟声词六类:见“《中学教学语法系统提要[试用]》”)。

副词能修饰动词或形容词;不能修饰名词。

介词不能单独充当谓语;经常附着在名词、代词、动词前边组成介词结构;有些介词可附着在动词后构成一个整体,相当于一个动词。

古虚词就是在汉语中没有实际意义的字,其中一部分相当于现代的虚词。

虚词不能独立成句,只有配合实词来完成语法结构。

虚词对实词有协助作用,这类词包含介、连、助、叹、副、象声六大类。

虚词在联句中的作用非同小可,有的联只因一虚词之差,便谬之千里。

巧妙运用虚词,可使联句增色,情趣斐然。

虚词没有实在意义,一般不能充当句子成分,不能单独回答问题。

(少数副词如“不”、”也许"、“没有”等可以单独回答问题),只能配合实词造句,表示种种语法关系。

虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词五类。

文言虚词在整个文言词语中虽然只占一小部分但就是它的语法作用却很大。

文言文中的许多句式就是以虚词为标志的,如判断句”..... 者也”、被动句的“为 ... 所..... ”等虚词在文言文中用的很频繁,而且它的解释也相当灵活。

主要常用的虚词有:之、其、于、以、而、则、乃、若、且、者、为、然、就是、此、斯、彼、何、安、孰、胡、曷、虽、虽然、然而、然则、也。

矣、乎、哉、焉、耳等。

18个虚词的用法1、“而”字主要的用法如下:一、用作连词。

可连接词、短语与分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)(二)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为“就” “接着”,或不译。

如:余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》)(四)表示转折关系。

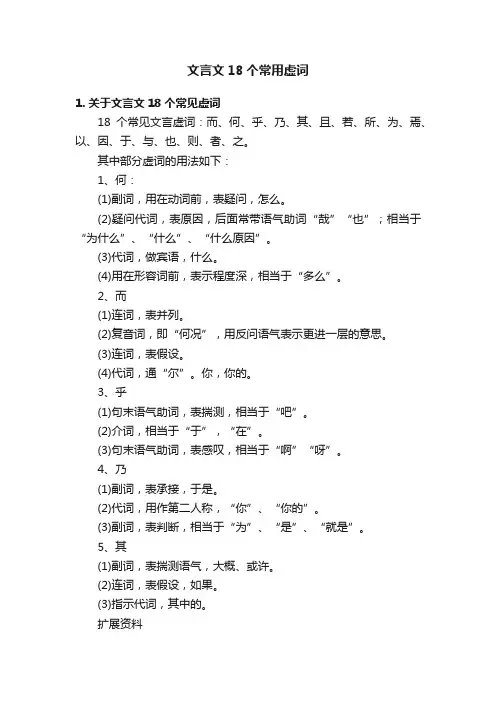

文言文18个常用虚词1. 关于文言文18个常见虚词18个常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、以、因、于、与、也、则、者、之。

其中部分虚词的用法如下:1、何:(1)副词,用在动词前,表疑问,怎么。

(2)疑问代词,表原因,后面常带语气助词“哉”“也”;相当于“为什么”、“什么”、“什么原因”。

(3)代词,做宾语,什么。

(4)用在形容词前,表示程度深,相当于“多么”。

2、而(1)连词,表并列。

(2)复音词,即“何况”,用反问语气表示更进一层的意思。

(3)连词,表假设。

(4)代词,通“尔”。

你,你的。

3、乎(1)句末语气助词,表揣测,相当于“吧”。

(2)介词,相当于“于”,“在”。

(3)句末语气助词,表感叹,相当于“啊”“呀”。

4、乃(1)副词,表承接,于是。

(2)代词,用作第二人称,“你”、“你的”。

(3)副词,表判断,相当于“为”、“是”、“就是”。

5、其(1)副词,表揣测语气,大概、或许。

(2)连词,表假设,如果。

(3)指示代词,其中的。

扩展资料虚词的注意点:1、通假字在古代汉语中,有些字可以用声音相同或相近的字来代替,这种现象叫通假。

“通”是通用,“假”是假借。

古汉语中的通假字有三种情况:同音通假、近音通假和变音通假。

通假字的读音应读被通假字的读音,解释也应按被通假字的字义解释,表达时一般用“通”的解说形式。

2、一词多义我国的文字用法极为复杂,一个字词往往有很多的意义与用法。

一词多义的现象在古代汉语乃至现代汉语都是极其普遍的。

一词多义也是我们平时在阅读文言文、考试中经常遇到的问题。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

了解词的本义和引申义是掌握一词多义的基本方法,一个词的基本义称为“本义”,由本义生发延伸出来的意义称为引申义。

另外,比喻义是通过打比方产生的词义,假借义是利用假借字形成的词义。

3、文言句式文言句式与现代汉语句式基本相同。

他们都分单句和复句,都有主谓宾和定状补六大成分。

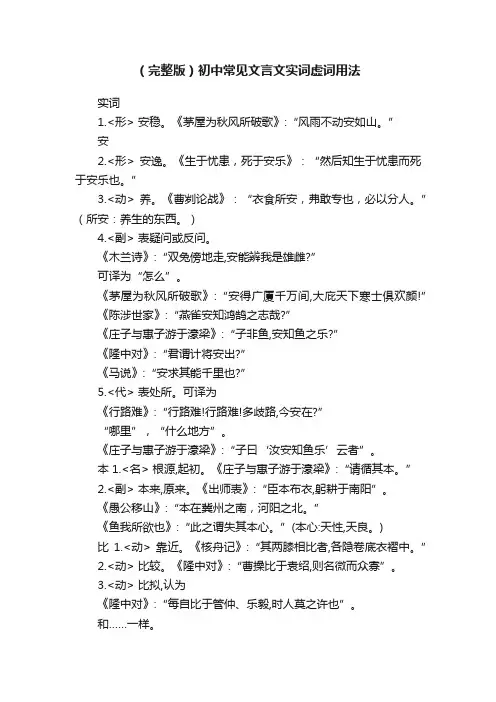

(完整版)初中常见文言文实词虚词用法实词1.<形> 安稳。

《茅屋为秋风所破歌》:“风雨不动安如山。

”安2.<形> 安逸。

《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患而死于安乐也。

”3.<动> 养。

《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”(所安:养生的东西。

)4.<副> 表疑问或反问。

《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌?”可译为“怎么”。

《茅屋为秋风所破歌》:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”《陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉?”《庄子与惠子游于濠梁》:“子非鱼,安知鱼之乐?”《隆中对》:“君谓计将安出?”《马说》:“安求其能千里也?”5.<代> 表处所。

可译为《行路难》:“行路难!行路难!多歧路,今安在?”“哪里”,“什么地方”。

《庄子与惠子游于濠梁》:“子曰‘汝安知鱼乐’云者”。

本 1.<名> 根源,起初。

《庄子与惠子游于濠梁》:“请循其本。

”2.<副> 本来,原来。

《出师表》:“臣本布衣,躬耕于南阳”。

《愚公移山》:“本在冀州之南,河阳之北。

”《鱼我所欲也》:“此之谓失其本心。

”(本心:天性,天良。

)比1.<动> 靠近。

《核舟记》:“其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

”2.<动> 比较。

《隆中对》:“曹操比于袁绍,则名微而众寡”。

3.<动> 比拟,认为《隆中对》:“每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也”。

和……一样。

4.<介> 及,等到。

《陈涉世家》:“比至陈,车六七百乘”。

鄙 1.<形> 鄙陋,目光短浅。

《曹刿论战》:“肉食者鄙,未能远谋。

”《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”。

毕 1.<动> 完毕。

《送东阳马生序》:“录毕,走送之”。

2.<副> 尽;都;全。

《愚公移山》:“吾与汝毕力平险”。

《口技》:“一时齐发,众妙毕备。

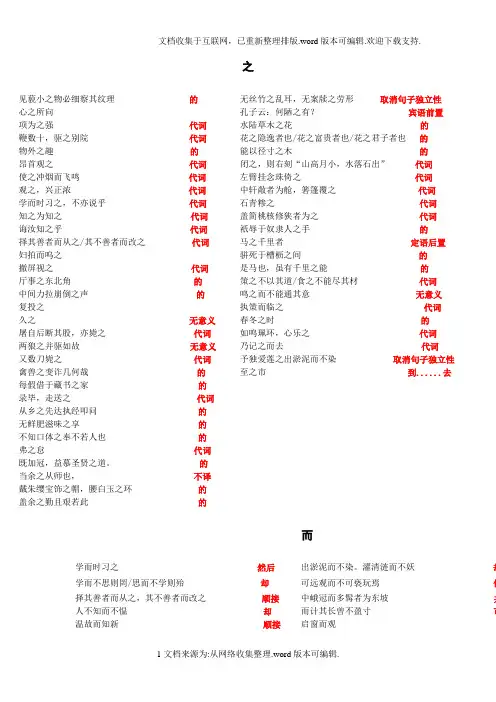

之见藐小之物必细察其纹理的无丝竹之乱耳,无案牍之劳形取消句子独立性心之所向孔子云:何陋之有?宾语前置项为之强代词水陆草木之花的鞭数十,驱之别院代词花之隐逸者也/花之富贵者也/花之君子者也的物外之趣的能以径寸之木的昂首观之代词闭之,则右刻“山高月小,水落石出”代词使之冲烟而飞鸣代词左臂挂念珠倚之代词观之,兴正浓代词中轩敞者为舱,箬篷覆之代词学而时习之,不亦说乎代词石青糁之代词知之为知之代词盖简桃核修狭者为之代词诲汝知之乎代词祇辱于奴隶人之手的择其善者而从之/其不善者而改之代词马之千里者定语后置妇拍而呜之骈死于槽枥之间的撤屏视之代词是马也,虽有千里之能的厅事之东北角的策之不以其道/食之不能尽其材代词中间力拉崩倒之声的鸣之而不能通其意无意义复投之执策而临之代词久之无意义春冬之时的屠自后断其股,亦毙之代词如鸣珮环,心乐之代词两狼之并驱如故无意义乃记之而去代词又数刀毙之代词予独爱莲之出淤泥而不染取消句子独立性禽兽之变诈几何哉的至之市到......去每假借于藏书之家的录毕,走送之代词从乡之先达执经叩问的无鲜肥滋味之享的不知口体之奉不若人也的弗之怠代词既加冠,益慕圣贤之道。

的当余之从师也,不译戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环的盖余之勤且艰若此的而学而时习之然后出淤泥而不染。

濯清涟而不妖却学而不思则罔/思而不学则殆却可远观而不可亵玩焉但择其善者而从之,其不善者而改之顺接中峨冠而多髯者为东坡并人不知而不愠却而计其长曾不盈寸可温故而知新顺接启窗而观一桌、一椅、一扇、一抚尺而已乃记之而去顺妇拍而呜之顺接潭西南而望顺后狼止而前狼又至转折隶而从者而顷刻两毙可是先天下之忧而忧/后天下之乐而乐而两狼之并驱如故但是足肤皲裂而不知却诎右臂支船,而竖其左膝顺接久而乃和千里马常有,而伯乐不常有但是鸣之而不能通其意却食马者不知其能千里而食也顺接执策而临之顺接以徐喷以烟用以丛草为林/以虫蚁为兽/以土砾凸者为丘可以为师矣屠惧,投以骨以为妙绝认为意将隧入以攻其后也屠暴起,以刀劈狼首用能以径寸之木乃悟前狼假寐,盖以诱敌用来乘奔御风,不以疾也如可以调素琴(可)以策之不以其道按以至鸟兽、木石以(至)计日以还连不以千里称也拿俯身倾耳以请连无从致书以观连词;来以衾拥覆,久而乃和用以是人多以书假余因为/把全石以为底把不敢出一言以复来以其境过清因以中有足乐者因为卷石底以出顺接为项为之强因为舌一吐而二虫尽为所吞以丛草为林/以虫蚁为兽/以土砾凸者为丘/凹者为壑当作为人谋而不忠乎可以为师矣知之为知之,不知为不知是仁以为己任以为妙绝认为愿为市鞍马中轩敞者为舱是为宫室、器皿、人物盖简桃核修狭者为之雕刻为人五/为窗八于余常于土墙凹凸处在又留蚊于素帐中每假借于藏书之家向于是宾客无不变色离席祇辱于奴隶人之手在其一犬坐于前骈死于槽枥之间乃屠乃奔倚其下于是乃悟前狼假寐久而乃和才乃记之而去之1.代词:⑴可以代人、代物、代事。

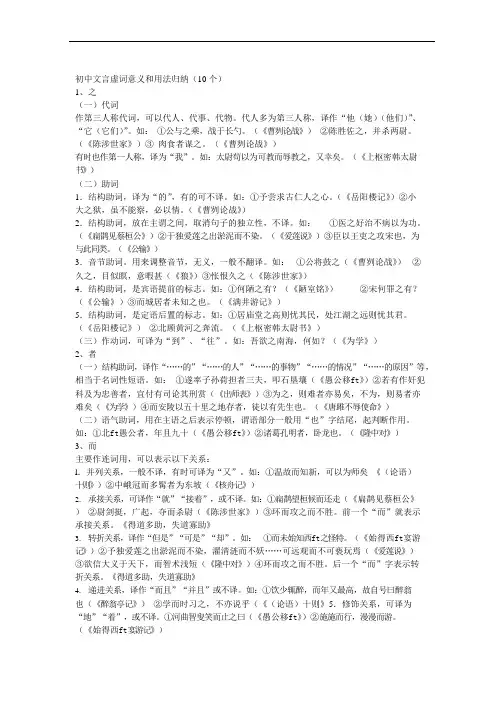

初中文言虚词意义和用法归纳(10 个)1、之(一)代词作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

如:①公与之乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世家》)③ 肉食者谋之。

(《曹刿论战》)有时也作第一人称,译为“我”。

如:太尉苟以为可教而辱教之,又幸矣。

(《上枢密韩太尉书》)(二)助词1.结构助词,译为“的”,有的可不译。

如:①予尝求古仁人之心。

(《岳阳楼记》)②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

如:①医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)②于独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)③臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(《公输》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

如:①公将鼓之(《曹刿论战》)② 久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)③怅恨久之(《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

如:①何陋之有?(《陋室铭》)②宋何罪之有?(《公输》)③而城居者未知之也。

(《满井游记》)5.结构助词,是定语后置的标志。

如:①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)②北顾黄河之奔流。

(《上枢密韩太尉书》)(三)作动词,可译为“到”、“往”。

如:吾欲之南海,何如?(《为学》)2、者(一)结构助词,译作“……的”“……的人”“……的事物”“……的情况”“……的原因”等,相当于名词性短语。

如:①遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤(《愚公移ft》)②若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏(《出师表》)③为之,则难者亦易矣,不为,则易者亦难矣(《为学》)④而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

(《唐雎不辱使命》)(二)语气助词,用在主语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。

如:①北ft愚公者,年且九十(《愚公移ft》)②诸葛孔明者,卧龙也。

(《隆中对》)3、而主要作连词用,可以表示以下关系:l.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

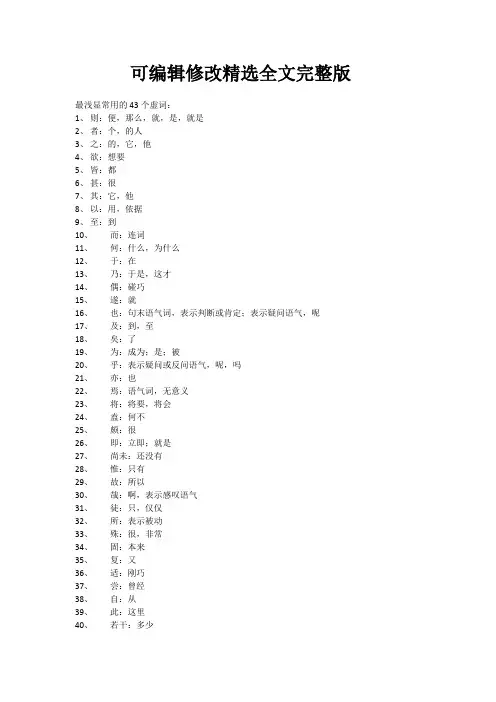

可编辑修改精选全文完整版最浅显常用的43个虚词:1、则:便,那么,就,是,就是2、者:个,的人3、之:的,它,他4、欲:想要5、皆:都6、甚:很7、其:它,他8、以:用,依据9、至:到10、而:连词11、何:什么,为什么12、于:在13、乃:于是,这才14、偶:碰巧15、遂:就16、也:句末语气词,表示判断或肯定;表示疑问语气,呢17、及:到,至18、矣:了19、为:成为;是;被20、乎:表示疑问或反问语气,呢,吗21、亦:也22、焉:语气词,无意义23、将:将要,将会24、盍:何不25、颇:很26、即:立即;就是27、尚未:还没有28、惟:只有29、故:所以30、哉:啊,表示感叹语气31、徒:只,仅仅32、所:表示被动33、殊:很,非常34、固:本来35、复:又36、适:刚巧37、尝:曾经38、自:从39、此:这里40、若干:多少41、昔:过去,从前42、愈:更加43、毋:别,不要次浅显常用的43个虚词1、所:代词,表示“……的人”“……的事”2、因:于是3、然:形容词词尾,“……的样子”;这样4、遽:急忙;就5、何如:怎么样6、盖:大概;承接上文,表示原因7、耳:语气词,啊8、未若:不如9、故:原来;原因,缘故10、谓:叫做;告诉;说,用于评论人或事(此之谓也)11、且:将要12、非:不是13、徒:空;白白地14、何以:怎么15、咸:都;全16、莫:不要,不能17、但:只,仅仅18、亦:也,也是19、焉:疑问代词,哪里,怎么;语气助词,呢20、及:到,至;比得上21、乍:忽然22、犹:还,仍然23、于:比;在24、何为:为什么25、若:如果,假如;如;这个26、是:这,这个27、为:做28、夫:发语词29、呜呼:叹词30、固:本来;通“故”,所以31、弗:不32、其:句中语气词,表示商量的语气;其中的33、孰:谁34、以:以为,认为;用35、此:这36、至:最,极37、安:怎么38、几何:多少39、辄:总是40、俱:一起41、倘:假如42、庶几:副词,表示可能或期待43、尔:而已。

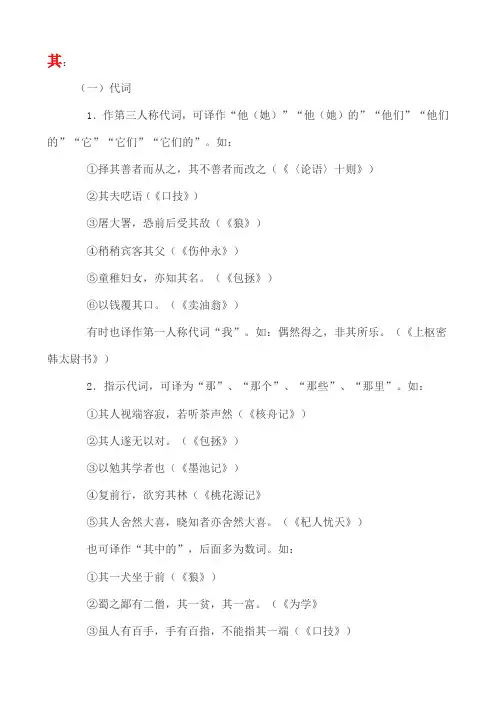

其:(一)代词1.作第三人称代词,可译作“他(她)”“他(她)的”“他们”“他们的”“它”“它们”“它们的”。

如:①择其善者而从之,其不善者而改之(《〈论语〉十则》)②其夫呓语(《口技》)③屠大署,恐前后受其敌(《狼》)④稍稍宾客其父(《伤仲永》)⑤童稚妇女,亦知其名。

(《包拯》)⑥以钱覆其口。

(《卖油翁》)有时也译作第一人称代词“我”。

如:偶然得之,非其所乐。

(《上枢密韩太尉书》)2.指示代词,可译为“那”、“那个”、“那些”、“那里”。

如:①其人视端容寂,若听茶声然(《核舟记》)②其人遂无以对。

(《包拯》)③以勉其学者也(《墨池记》)④复前行,欲穷其林(《桃花源记》⑤其人舍然大喜,晓知者亦舍然大喜。

(《杞人忧天》)也可译作“其中的”,后面多为数词。

如:①其一犬坐于前(《狼》)②蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

(《为学》③虽人有百手,手有百指,不能指其一端(《口技》)(二)副词放在句首或句中,表示疑问、猜度、反诘、愿望等语气,常和放在句末的语气词配合,可译为“大概”“或许”“恐怕”“可要”“怎么”“难道”等,或省去。

如:①其如土石何?(《愚公移山》)②其真无马邪?其真不知马也(《马说》)前一个“其”可译作“难道”,后一个“其”可译为“恐怕”。

③安陵君其许寡人!其:可译为“可要”。

(《唐雎不辱使命》)(三)连词,表示假设,可译为“如果”。

如:其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专尔。

(《送东阳马生序》)以:(一)介词1.介绍动作行为产生的原因,可译为“因为”“由于”。

如:①不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)②是以先帝简拔以遗陛下(前一个“以”表原因,后一个“以”表目的。

)(《出师表》③扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)④以宣尝为二千石,赐艾绶。

(《强项令》)⑤宁可以急相弃邪?(《世说新语》二则-《乘船》)2.介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借”“按照”“依靠”等。

①策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》)②以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》)③域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利(《〈孟子〉二章》)④ 将何以理天下乎?(《强项令》)⑤以宣尝为二千石,赐艾绶,葬以大夫礼。

初中文言文实词虚词表文言文是初中语文学习中的重要内容,实词和虚词则是理解文言文的关键。

掌握常见的实词和虚词,对于读懂文言文、提高语文素养有着至关重要的作用。

以下是为大家整理的初中文言文实词虚词表。

一、实词实词是具有实际意义的词汇,能够单独充当句子成分。

1、人称代词第一人称:吾、余、予例如:“吾日三省吾身”(《论语》);“余幼时即嗜学”(《送东阳马生序》);“予独爱莲之出淤泥而不染”(《爱莲说》)第二人称:尔、汝、若如:“尔安敢轻吾射”(《卖油翁》);“汝亦知射乎”(《卖油翁》);“若为佣耕,何富贵也”(《陈涉世家》)第三人称:之、其、彼举例:“彼竭我盈,故克之”(《曹刿论战》);“其乡人曰”(《曹刿论战》);“之次所旁丛祠中”(《陈涉世家》)2、指示代词近指:此、是、斯比如:“此则岳阳楼之大观也”(《岳阳楼记》);“是进亦忧,退亦忧”(《岳阳楼记》);“斯是陋室,惟吾德馨”(《陋室铭》)远指:彼、其像:“彼竭我盈”(《曹刿论战》);“其间千二百里”(《三峡》)3、疑问代词谁、孰例如:“吾与徐公孰美”(《邹忌讽齐王纳谏》);“谁道人生无再少”(《浣溪沙》)何、胡、曷、奚如:“何陋之有”(《陋室铭》);“胡不见我于王”(《公输》);“曷至哉”(《君子于役》);“奚惆怅而独悲”(《归去来兮辞》)4、动词走:跑如“两股战战,几欲先走”(《口技》)亡:逃跑、丢失例如“今亡亦死,举大计亦死”(《陈涉世家》);“亡羊补牢”使:让、派遣像“使老有所终,壮有所用”(《大道之行也》);“上使外将兵”(《陈涉世家》)5、形容词善:好、善良例如“择其善者而从之”(《论语》);“陈康肃公善射”(《卖油翁》)美:美丽、美好如“吾妻之美我者,私我也”(《邹忌讽齐王纳谏》)6、数词一、二、三……例如“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已”(《口技》)二、虚词虚词一般不具有实际意义,在句子中起辅助作用。

1、而表并列,“和”“又”如“中峨冠而多髯者为东坡”(《核舟记》)表承接,“就”“接着”例如“温故而知新”(《论语》)表转折,“但是”“却”像“人不知而不愠”(《论语》)表修饰,“地”“着”比如“河曲智叟笑而止之曰”(《愚公移山》)2、之作代词,代人、事、物例如“学而时习之”(《论语》)作助词,“的”如“水陆草木之花”(《爱莲说》)作动词,“到”“去”像“送孟浩然之广陵”3、以表凭借,“用”“凭借”例如“以刀劈狼首”(《狼》);“何以战”(《曹刿论战》)表因为,“由于”如“不以物喜,不以己悲”(《岳阳楼记》)表目的,“来”“用来”像“属予作文以记之”(《岳阳楼记》)4、于表在例如“于厅事之东北角”(《口技》)表到如“箕畚运于渤海之尾”(《愚公移山》)表对、对于像“万钟于我何加焉”(《鱼我所欲也》)5、为表作为、当作例如“武陵人捕鱼为业”(《桃花源记》)表是如“中轩敞者为舱”(《核舟记》)表被像“山峦为晴雪所洗”(《满井游记》)6、其作代词,代人、代物、代事例如“食之不能尽其材”(《马说》)表反问语气,“难道”如“其真无马邪”(《马说》)7、则表承接,“就”“便”例如“居庙堂之高则忧其民”(《岳阳楼记》)表假设,“如果”如“入则无法家拂士”(《生于忧患,死于安乐》)8、乎表疑问语气,“吗”“呢”例如“学而时习之,不亦说乎”(《论语》)表感叹语气,“啊”“呀”像“嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉”(《陈涉世家》)9、焉句末语气词,“了”“啊”“呢”例如“可远观而不可亵玩焉”(《爱莲说》)兼词,“于之”,在那里如“三人行,必有我师焉”(《论语》)初中文言文中的实词和虚词还有很多,以上只是一些常见的例子。

文言文中的虚词完整版在文言文的学习中,虚词是一个重要的组成部分。

虚词不像实词那样有着明确的词汇意义,但它们在句子的结构、语气、逻辑关系等方面发挥着不可或缺的作用。

首先,让我们来了解一下常见的文言虚词。

“之”这个虚词在文言文中使用频率极高。

它可以作代词,指代人、事、物等。

比如“学而时习之”中的“之”,就是指代所学的知识。

“之”还可以作助词,用在定语和中心语之间,表示修饰关系,如“缓兵之计”;用在主谓之间,取消句子独立性,如“师道之不传也久矣”。

“而”也是一个常见的虚词。

它可以表示并列关系,如“敏而好学”;表示承接关系,如“温故而知新”;表示转折关系,如“青,取之于蓝,而青于蓝”;表示修饰关系,如“吾尝跂而望矣”。

“以”作为虚词,有多种用法。

它可以作介词,表示凭借、因为等,如“以勇气闻于诸侯”“不以物喜,不以己悲”;作连词,表示目的、结果等,如“属予作文以记之”“以塞忠谏之路也”。

“于”常作介词,引出动作的时间、处所、对象等。

例如“战于长勺”表示处所,“苛政猛于虎也”表示比较。

“其”可以作代词,指代第三人称,如“爱其子,择师而教之”;还可以作语气副词,表推测、反问等语气,如“其真无马邪?其真不知马也!”“焉”可用作兼词,相当于“于之”“于此”,如“积水成渊,蛟龙生焉”;也可用作语气词,如“万钟于我何加焉”。

“乃”常作副词,有“于是、就”“才”“竟然”等意思,如“乃不知有汉,无论魏晋”“度我至军中,公乃入”。

“虽”作连词,表转折,意为“虽然”,如“虽乘奔御风,不以疾也”;表假设,意为“即使”,如“虽人有百手,手有百指,不能指其一端”。

“为”可作动词,有“做、成为”等意思,如“可以为师矣”;作介词,表示“被”“因为”等,如“茅屋为秋风所破歌”“不足为外人道也”。

“乎”作语气助词,用在句末,表疑问、感叹等语气,如“不亦乐乎”“此非曹孟德之诗乎”。

了解了这些常见的虚词后,我们在阅读文言文时,要结合上下文来准确理解虚词的意义和用法。

初中文言文常用虚词总结初中文言文常用虚词总结:一、之(一)代词(1)作人称代词,可以代人,代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”。

如:①公与之乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世家》)③孔文子何以谓之“文”也?(《十则》)(2)指示代词,指代事物,可译作“它(它们)”。

或直译事物名称。

①学而时之,不亦说乎?(《十则》)②屠自后断其股,亦毙之。

(《狼》)③子曰:默而识之,学而不厌,诲人不倦。

(《十则》)④肉食者谋之。

(《曹刿论战》)⑤复投之,后狼止而前狼又至。

(《狼》)(3)有时也作第一人称,译为“我”。

如:太尉苟以为可教而辱教之,又幸矣。

(《上枢密韩太尉书》)(二)助词1.结构助词,译为“的”,有的可不译。

如:①予尝求古仁人之心。

(《岳阳楼记》)②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)③君之病在肠胃,不治将益深。

(《扁鹊见蔡桓公》)④以君之力,曾不能损魁父之丘。

(《愚公移山》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

如:①医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)②于独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)③臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(《公输》)④日月之行,若出其中。

(《观沧海》)⑤予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

如:①公将鼓之(《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)③怅恨久之(《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

如:①何陋之有?(《陋室铭》)②宋何罪之有?(《公输》)③菊之爱,陶后鲜有闻。

(《爱莲说》)5.结构助词,是定语后置的标志。

如:①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)②北顾黄河之奔流。

(《上枢密韩太尉书》)(三)作动词可译为“到”、“往”。

如:①吾欲之南海,何如?(《为学》)二、而主要作连词用,可以表示以下关系:l.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

文言文虚词的用法及其举例[ 而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之、然]1 .【而】(一)用作连词。

1 .表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又” 。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》2.表示递进关系。

可译为" 并且" 或" 而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)3.表示承接关系。

可译为"就"" 接着" ,或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)4.表示转折关系。

可译为" 但是"" 却" 。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)5.表示假设关系。

可译为" 如果"" 假如" 。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)(二)通“尔” ,用作代词,第二人称,译为" 你的";偶尔也作主语,译为" 你" 。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)(三)通“如” :好像,如同。

①军惊而坏都舍。

《察今》)而已】放在句末,表示限止的语气助词,相①未几而摇头顿足者,得数十人而已(《虎丘记》)【而后】才,方才。

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。

【而况】即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

而况石乎!【既而】不久,一会儿。

①既而以吴民之乱请于朝,按诛五人(《五人墓碑记》)2 .【何】(一)用作疑问代词。

1.单独作谓语,后面常有语气助词" 哉"" 也" ,可译为"为什么"" 什么原因" 。

①何者?严大国之威以修敬也。

(《廉颇蔺相如列传》)2.作动词或介词的宾语,可译为"哪里"" 什么"。

译时," 何" 要后置。

①豫州今欲何至?(《赤壁之战》)3.作定语,可译为"什么"" 哪"。

①其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

(《琵琶行》)(二)用作疑问副词。

1.用在句首或动词前,常表示反问,可译为" 为什么"" 怎么"。

①何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》)2.用在形容词前,表示程度深,可译为" 怎么"" 多么"" 怎么这样"。

①至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)(三)作语助词,相当于“啊” 。

①新妇车在后,隐隐何甸甸。

(《孔雀东南飞》)四)何:通“呵” ,喝问。

①信臣精卒陈利兵而谁何。

谁何:呵问他是谁何。

意思是检查盘问。

)《过秦论》)【何如】【奈何】【若何】表示疑问或反问,译为“怎么样”“怎么办”“为什么”。

①以五十步笑百步,则何如(《季氏将伐颛臾》)【何以】即“以何”,介宾短语,用于疑问句中作状语,根据"以"的不同用法,分别相当于"拿什么"" 凭什么"等。

①一旦山陵崩,长安君何以自托于赵(《触龙说赵太后》)【无何】译为“不久”“没多久”。

①抚军不忘所自,无何,宰以卓异闻,宰悦,免成役《促织》)【何乃】译为“怎能”①阿母谓府吏:何乃太区区(《孔雀东南飞》)3 .【乎】一)用作语气助词。

1.表疑问语气。

可译为"吗"" 呢"。

①几寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)②技盖至此乎?《庖丁解牛》)罢了”2.表示反问语气,相当于“吗” 、“呢”。

①布衣之交尚不相欺,况在国乎?(《鸿门宴》)3.表测度或商量语气,可译为" 吧" 。

①王之好乐甚,则齐其庶几乎。

(《庄暴见孟子》)②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?4.用于感叹句或祈使句,可译为"啊"" 呀"等。

①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》)5.用在句中的停顿处。

①于是乎书。

(二)用作介词,相当于"于",在文中有不同的翻译。

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

(《岳阳楼记》)(乎:于)②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。

(《捕蛇者说》)(乎:在)③生乎吾前,其闻道也固先乎吾?(《师说》)前一个“乎”:在;后一个“乎”:比。

)④吾尝疑乎是。

(乎:对。

)⑤君子博学而日参省乎己。

(《论语》)(乎:对。

)⑥亦无怪乎其私之也。

(乎:对于)⑦盖进乎技矣。

(《庖丁解牛》)(乎:比)⑧以吾一日长乎尔。

(尔:比。

)(三)可作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣(《庖丁解牛》)4. 【乃】(一)用作副词。

1.表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才” “这才” “就”等①设九宾于廷,臣乃敢上璧。

(《廉颇蔺相如列传》)2.强调某一行为出乎意料或违背常理,可译为" 却"" 竟(然)"" 反而"等;①问今是何世,乃不知不汉。

(《桃花源记》)3.可表示对事物范围的一种限制,可译为"" 仅" 等。

①项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

(《项羽本纪》)4.用在判断句中,起确认作用,可译为" 是"" 就是" 等。

①若事之不济,此乃天也。

(《赤壁之战》)二)用作代词。

1.用作第二人称,常作定语,译为" 你的";也作主语,译为" 你"。

不能作宾语。

①王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

陆游《示儿》)2.用作指示代词,译为“这样”。

①夫我乃行之,反而求之,不得吾心(《齐桓晋文之事》)3.还可作连词用,释为"若夫"、"至于"" 如果" 等。

缺例文)【无乃】表猜测,译为“恐怕……”0①今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎《勾践灭吴》)【乃尔】译为“这样” 0①府吏再拜还,长叹空房中,作计乃尔立(《孔雀东南飞》)5. 【其】(一)用作代词,又分几种情况:1.第三人称代词0作领属性定语,可译为" 他的" ," 它的" (包括复数)0①臣从其计,大王亦幸赦臣。

(《廉颇蔺相如列传》)2.第三人称代词0作主谓短语中的小主语,应译为" 他"" 它" 包括复数)0①秦王恐其破壁0 《廉颇蔺相如列传》)3.活用为第一人称或第二人称0译为“我的”“我自己)”或者“你的”“你”0①今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事0 《赤壁之战》)4.指示代词,表示远指0可译为"那"" 那个"" 那些"" 那里"0①及其出,则或咎其欲出者。

(《游褒禅山记》)②今操得荆州,奄有其地。

(《赤壁之战》)5.指示代词,表示近指,相当于“这” “这个”“这些”0①有蒋氏者,专其利三世矣。

(《捕蛇者说》)5.指示代词,表示"其中的",后面多为数词0 ①于乱石间择其一二扣之0 《石钟山记》)二)用作副词01.加强祈使语气,相当于“可” 、“还是”0①寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!其:可要)2.加强揣测语气,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”。

①圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)②王之好乐甚,则齐国其庶几乎?(《庄暴见孟子》)3.加强反问语气,相当于“难道” 、“怎么” 。

①以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)(三)用作连词。

1.表示选择关系,相当于“是...... 还是.... ”0①其真无马邪?其真不知马也?(《马说》)II2.表示假设关系,相当于“如果” 0①其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳0(四)助词,起调节音节的作用,可不译0①路曼曼其修远兮,吾将上下而求索(《离骚》)【何其】译为“多么” 0①至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)6. 【且】(一)用作连词01.递进关系,而且,并且0例:①且立石于其墓之门(《五人墓碑记》)2.递进关系,况且,再说0①且壮士不死即已,死即举大名耳。

(《陈涉世家》)3.让步关系,尚且,还0①臣死且不避,卮酒安足辞!(《鸿门宴》)4.并列关系:又,又……又……,一面……,一面……①示赵弱且怯也。

(《廉颇蔺相如列传》)(二)用作副词01 .将,将要0①有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽”(《游褒禅山记》)2.暂且,姑且0①存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)【且夫】句首助词,表示下文是更进一步的议论,“况且”,“再说”0例:①且夫天下非小弱也,雍州之地,肴函之固,自若也(《过秦论》)【且如】就像0①且如今年冬,未休关西卒(《兵车行》)7. 【若】(一)动词,像,好像0①视之,形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良(《促织》)(二)用作代词01.表对称,相当于"你"" 你们" ;作定语时则译为" 你的"0①若入前为寿,寿毕,请以剑舞(《鸿门宴》)2.表近指,相当于"这"" 这样""如此"0①以若所为求若所欲,犹缘木而求鱼也(《齐桓晋文之事》)(三)用作连词01.表假设,相当于"如果"" 假设"等0①若据而有之,此帝王之资也。

(《赤壁之战》)2.表选择,相当于"或"" 或者"0①以万人若一郡降者,封万户。

(《汉书?高帝纪》)3.至,至于0①若民,则无恒产,因无恒心。

(《齐桓晋文之事》)【若夫】是用在一段话的开头、引起论述的词0 近似“要说那”、“像那”的意思0①若夫霪雨霏霏,连月不开。

(《岳阳楼记》)【若定】心中有数,从容不迫0①指挥若定。

《赤壁之战》)【若何】怎么样。

①以闲敝邑,若何?(《崤之战》)【若干】约计之词,相当于“几许” 、“多少”。

①车后若干递送夫。

8 .【所】一)名词,处所,地方。

①又间令吴广之次所旁丛祠中。

《陈涉世家》)二)助词1 .放在动词前同动词组成" 所" 字结构,表示" 所……的人"、" 所……的事物"、"所……的情况" 等。