地表形态的变化

- 格式:ppt

- 大小:3.73 MB

- 文档页数:66

地理学中的地表形态变化分析地表形态是指地球表面上的地貌形态,是自然地理学和人文地理学的重要组成部分。

地表形态随着地球的演变、自然因素和人类活动的影响而不断变化。

在地学研究中,对地表形态变化的分析可以帮助我们更好地了解地球的演变过程,预测未来的地质现象,及时应对地球的自然灾害。

地表形态变化的原因地表形态变化的原因可以归纳为两类:自然因素和人类活动。

自然因素包括地质构造变化、气候变化、水文变化、火山地震等自然灾害;人类活动包括城市化、工业化、农业化等环境污染和人类开发等活动。

地质构造变化是影响地表形态变化的主要自然因素。

地质构造变化主要包括地壳运动、地震、火山喷发等,这些自然灾害都会造成地表形态的显著变化。

地壳运动和地震使山脉和平原形成,地球表面上的各种山脉和地形也是由地壳运动引起的。

火山喷发会形成火山岩、熔岩块和火山灰等地质剖面。

气候变化是造成地表形态变化的第二个自然因素。

气候变化影响着地球表面的生态系统,会改变植被分布、河流泛滥、海岸侵蚀等,从而引起地表形态的变化。

气候变化也是全球环境变化的一个重要因素,它会带来全球海平面上升、冰雪融化、地表沉降和海洋酸化等现象,从而对人类社会乃至整个地球生态系统带来深远影响。

人类活动也是影响地表形态变化的主要因素。

随着城市化进程的加快和工业、农业化程度的提高,不断增加了建筑用地、采矿、造林、河流工程等活动,都会影响地球系统的平衡,改变自然地貌和造成地表形态的分布。

例如,农业化会导致土地土壤侵蚀、流失、贫瘠,森林砍伐会导致河流水位下降、水洼化严重等。

地表形态变化的分析方法地表形态变化的分析方法主要包括以下两种:定量分析法:定量分析法主要依靠测量、模拟和计算的手段,记录、描述和预测地球表面各个部分的形态变化。

比如,采用GPS、卫星遥感等技术可以记录和计算海平面和山体的高度和变化值,采用数字地形模型可以模拟地表形态的变化过程,计算出变化速率和趋势,以便预测未来发展趋势。

第二单元岩石圈与地表形态第二节地表形态的变化第二课时本节内容是选择性必修一第二单元第二节的内容。

这一节,理论性强,内容抽象,是较难的一节内容。

主要分析讲解外力作用对地表形态的影响。

具体表现分三个角度。

一是风化作用板块构造与地表形态。

二是流水作用与地表形态。

讲解流水作用的侵蚀、沉积以及形成不同的地貌。

三是风力作用与地表形态。

第二、三部分是难点也是重点,是着重讲解的部分。

区域认知:结合不同地区地表形态来理解外力作用的表现。

综合思维:结合实例,说明外力作用的能量四种形式及其相互关系,尝试识别外力作用形成的不同地貌。

地理实践力:通过给出多种地理景观图和地理实例,让学生学会解决各种地理问题。

培养学生运用地理图表分析归纳的能力。

人地协调观:激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真,求实的科学态度。

建立内力和外力辨证统一,共同塑造地表形态的观点。

1.外力作用的能量。

重点2.理解外力作用的具体表现。

重点3.理解外力作用的四种形式及其相互关系,尝试识别外力作用形成的不同地貌和解释成因。

难点教师准备:课件、学案。

学生准备:结合学案课前预习。

主要环节师生活动与时间新课导入【老师】第二节地表形态的变化第二课时板书【学生】回答【老师】点评【老师】归纳总结课堂小结【老师】陈述:今天课的内容已经上完,大家一起来归纳总结今天所学的内容。

【学生】归纳总结【老师】小结当堂检测一、选择题:1下列地形区,以外力作用为主形成的有A.东非大裂谷 B.冲积扇 C.秦岭 D.阿尔卑斯山2形成河口三角洲的地质作用是A.风化作用 B.侵蚀作用 C.搬运作用 D.沉积作用3我国西北内陆地区气候干旱,其外力作用主要有A.流水侵蚀 B.风力侵蚀、搬运 C.冰川侵蚀 D.流水沉积4长城西段遭受严重破坏的自然原因是A流水侵蚀 B.冰川侵蚀 C.风化和风蚀 D.海浪的侵蚀5埃及大金字塔高度从建成时期的146.5米降至136.5米,其高度变化的原因是()A.遭受尼罗河洪水的冲刷作用 B.遭受风沙的侵蚀作用C.遭受人为的破坏作用 D.遭受强烈的地震作用6下列各图反映的地理现象,主要由外力作用形成的是()7读“地貌示意图”,回答:由于流水侵蚀作用形成的是,由于流水沉积作用形成的是;由于风力侵蚀作用形成的是;由于风力沉积作用形成的是。

地表形态的变化教案湘教版一、教学目标1.了解地表形态的变化是地质作用的结果。

2.掌握地表形态的变化类型,如:侵蚀、沉积、构造等。

3.掌握地表形态变化的影响因素和对人类生产生活的影响。

二、教学重点1.地表形态的变化类型。

2.地表形态变化的影响因素和对人类生产生活的影响。

三、教学难点1.掌握不同类型地表形态变化之间的联系和相互作用。

2.理解不同类型地质作用对人类社会发展产生深远影响的原因和机制。

四、教学方法1.讲述法:通过讲述历史事件或现象来引导学生理解知识点,帮助学生了解相关知识背景,激发学习兴趣。

2.图示法:通过图片或动画等方式展示地球表面形态变化过程,帮助学生直观感受并理解知识点。

3.讨论法:通过小组讨论或全班讨论等方式,促进学生思考和交流,提高他们对知识点的理解和应用能力。

五、教学内容与步骤1.地表形态的变化类型(1)侵蚀作用:指水、风、冰等自然力量对地表物质的剥蚀和磨蚀作用,包括河流侵蚀、海岸侵蚀、风蚀和冰川侵蚀等。

(2)沉积作用:指水流、风力等自然力量把岩石碎屑或有机物质运输到某一地点并沉积下来的过程,包括河流沉积、湖泊沉积、海洋沉积和风成沉积等。

(3)构造作用:指地球内部构造运动引起的地壳变形和地表形态变化,包括山岭隆起、断裂带形成和火山喷发等。

2.地表形态变化的影响因素和对人类生产生活的影响(1)气候因素:气候条件对侵蚀和沉积作用有着重要影响。

例如,干旱气候下,风力侵蚀比较严重;多雨气候下,水流侵蚀和泥石流灾害比较常见。

(2)物质因素:不同类型岩石的物理和化学性质不同,对侵蚀和沉积作用的抵抗力也不同。

(3)人类活动:人类的生产和生活活动,如开采矿产、建设工程等,也会对地表形态变化产生一定影响。

(4)对人类生产生活的影响:地表形态变化对人类社会发展有着深远影响。

例如,山区地形复杂,交通不便,给农业生产带来很大困难;而平原地区地势平坦,土壤肥沃,适宜农业发展。

3.教学步骤(1)引入:通过图片或视频等方式展示不同类型地质作用对地表形态的影响,并引导学生思考这些变化与我们日常生活有什么关系。

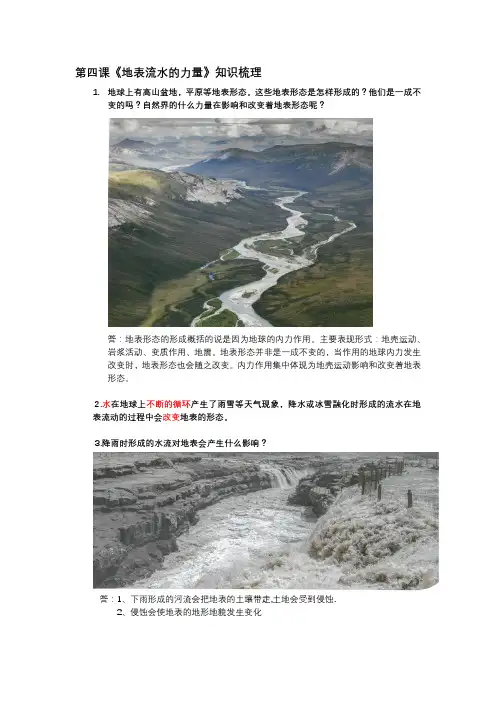

第四课《地表流水的力量》知识梳理1.地球上有高山盆地,平原等地表形态。

这些地表形态是怎样形成的?他们是一成不变的吗?自然界的什么力量在影响和改变着地表形态呢?答:地表形态的形成概括的说是因为地球的内力作用。

主要表现形式:地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震。

地表形态并非是一成不变的,当作用的地球内力发生改变时,地表形态也会随之改变。

内力作用集中体现为地壳运动影响和改变着地表形态。

2.水在地球上不断的循环产生了雨雪等天气现象,降水或冰雪融化时形成的流水在地表流动的过程中会改变地表的形态。

3.降雨时形成的水流对地表会产生什么影响?答:1、下雨形成的河流会把地表的土壤带走,土地会受到侵蚀.2、侵蚀会使地表的地形地貌发生变化4.用沙子和泥土堆成一个土堆,观察在同样的降雨量下,土堆的不同位置受到水流冲刷影响的情形。

答:较陡坡度上的土壤会随着降雨形成的水流而流失,而较缓坡度的土壤流失量较少。

5.降水汇集成河流,流水在地表的流动会对不同部分的地表产生怎样的作用?答:降雨开始后,平原表面出现了很多小坑,山地斜坡出现了类似河道一样的浅沟,悬崖则是被冲垮了,说明降雨对不同的地表形态的影响是不一样的6.河流上游,中游,下游的水流速度有什么不同之处?河床上的堆积物有什么不同之处?答:河流的上游,河道比较窄,坡度很大,水流很湍急。

河流的中游,河道比较宽,落差减小了,水流没有上游湍急,相对缓慢了。

下游又平又宽,水的流速是最慢的河流经过河道后,河道两侧有明显的被水流侵蚀过的痕迹,河道的两边有轻微塌陷。

上游的水流速度是最快的,带下来很多的泥沙。

水流经上而下流淌,速度越来越慢,从上游、中游冲下来的泥沙都堆积在了下游。

7.流水对地表物质有侵蚀,搬运和堆积的作用,地表长时间受到流水的作用,会形成不同的地形景观。

8.除了流水,还有什么自然的力量能对地表物质产生侵蚀,搬运和堆积作用。

答:地球表面每天都在受着各种不同外力的影响,包括风化作用、侵蚀作用、搬运作用和沉积作用。

说明风蚀粗化过程中地表在风蚀粗化过程中,地表会发生一系列变化。

以下是风蚀粗化过程中地表的变化说明:1. 风蚀作用:风蚀是指风力作用下,地表松散的颗粒物质被剥离、搬运和沉积的过程。

在这个过程中,风力和风沙对地表进行磨蚀,使地表变得粗糙。

2. 细颗粒物的流失:在风蚀过程中,地表松散层中的细颗粒物容易受到风力作用而悬浮在空气中,随后随风飘散,导致细颗粒物逐渐减少。

3. 粗颗粒物的富集:随着细颗粒物的流失,地表剩余的颗粒物中粗颗粒物的比例逐渐增加。

这是因为粗颗粒物由于其体积较大,重量较重,较不容易被风力搬运。

4. 地表形态的变化:风蚀粗化过程中,地表形态会发生明显变化。

风蚀作用使得地表变得起伏不平,出现许多凹凸之处。

此外,风蚀还可能导致地表岩石的破裂,形成碎屑物质。

5. 土壤质量下降:风蚀粗化过程中,地表松散层细颗粒物流失,导致土壤结构破坏,土壤质量下降。

这会影响土壤的保水、保肥能力,从而影响植被的生长。

6. 生态环境恶化:风蚀粗化使得地表颗粒物变得粗糙,风沙侵袭加剧,容易导致土地沙漠化。

此外,风蚀还可能携带有毒物质和病菌,对生态环境造成污染和破坏。

总之,在风蚀粗化过程中,地表会发生一系列变化,包括风蚀作用、细颗粒物流失、粗颗粒物富集、地表形态变化、土壤质量下降和生态环境恶化等。

这些变化对人类生活和自然环境产生严重影响,因此需要采取措施进行预防和治理。

在风蚀粗化过程中,地表会发生一系列变化。

以下是风蚀粗化过程中地表的变化说明:1. 风蚀作用:风蚀是指风力作用下,地表松散的颗粒物质被剥离、搬运和沉积的过程。

在这个过程中,风力和风沙对地表进行磨蚀,使地表变得粗糙。

2. 细颗粒物的流失:在风蚀过程中,地表松散层中的细颗粒物容易受到风力作用而悬浮在空气中,随后随风飘散,导致细颗粒物逐渐减少。

3. 粗颗粒物的富集:随着细颗粒物的流失,地表剩余的颗粒物中粗颗粒物的比例逐渐增加。

这是因为粗颗粒物由于其体积较大,重量较重,较不容易被风力搬运。

地表形态的变化评价标准

描述地势特征可从地形类型、地势起伏状况、地形倾斜方向和走势、区域极值等来描述。

地势,是指地表形态起伏的高低与险峻的态势。

包括地表形态的绝对高度和相对高差或坡度的陡缓程度。

中国地貌形态大势表现为,西高东低,呈阶梯状分布,从青藏高原向东延伸到海面以下的大陆架,可以分为3个大的阶梯:

横亘于中国西南的青藏高原,平均海拔在4000米以上,是中国地势第1阶梯,号称“世界屋脊”。

青藏高原上分布着许多高山冰川,主要有昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山等。

喜马拉雅山主峰--珠穆朗玛峰,海拔8848.86米,是世界第一高峰。

从青藏高原往北跨越昆仑山和祁连山脉,往东越过横断山脉,地势显著下降,大部分平均海拔1000-2000米,局部地区在500米以下,属地势的第2阶梯。

阶梯上分布着许多巨大的高原和盆地。

著名的大高原有内蒙古高原、黄土高原、云贵高原,这三大高原和青藏高原并称中国的四大高原。

主要大盆地有塔里木盆地、四川盆地和准噶尔盆地。

位于天山东部的吐鲁番盆地,最低处海拔为-155米。

是中国陆地上的最低点。

地势特征和地形特征区别

地形特征该区域的地表形态的特征,它的描述一般从海拔、地势变化(X高X低)、地表起伏(大或小)、典型地貌类型(黄土地貌、岩溶地貌、流水沉积地貌)及组成结构、主要地形(平原、高原、山地、丘陵、盆地)等几个方面表达。

其解题依据为图中信息如等高线、河流流向等,设问要求一般为描述地形、地势的基本特征。

地势特征指的是该区域地表的变化趋势,它是地形特征的一部分,一般只需要描述X高X低就可以了。