中华人民共和国城镇体系]

- 格式:ppt

- 大小:6.99 MB

- 文档页数:88

位于通往海边的广场尽头的雕塑,看起来像一本打开的书中国的城市规划体系与规划程序简介杨保军著(讲稿全文)1 城市规划体系1.1.法规体系1990年4月1日,新中国第一部城市规划专业法律《中华人民共和国城市规划法》颁布施行,标志着中国在城市规划法制建设上迈进了一大步。

在此前后,还颁布了一系列与之相关的法律法规,形成以《规划法》为核心、多层次、全方位的法规体系。

1.1.1. 纵向体系:由各级人大和政府按其立法职权制定的法律、法规、规章和规范性文件构成。

四层次 全国性人大制定的法律国务院制定的行政法规省、直辖市、自治区人大制定的地方性法规和同级政府制定的规章一般市、县和城市规划行政主管部门制定的规范性文件·下一层次必须符合中一层次的原则和精神。

1.1.2.横向体系:由基本法(主干法)、配套法(辅助法)和相关法组成。

基本法:城市规划法三部分 配套法:城市规划编制办法、城市国有土地使用权出让转让规划管理办法、各种技术标准及技术规范相关法:土地管理法、环境保护法、水法、建筑法等等1.2. 行政体系:由不同层次的城市规划行政主管部门组成。

国家——建设部省、直辖市、自治区——建设厅/建委/规划局市(县)——规划局·各级城市规划生政主管部门对同级政府负责。

·上级城市规划行主管部门对下级进行业务指导和监督。

1.3 编制体系法定规划——最基本、必需、重要,各国各地都必须编制的,由《规划法》明确了其主要内容及审批程序的规划。

非法定规划——其它类型规划(无统一要求,往往因应地方建设管理实际需要而编)法定规划图示全国城镇体系规划城镇体系规划 省域城镇体系规划市县域城镇体系规划城市总体规划 城市总体规划分区规划控制性详细规划详细规划 修建性详细规划2 城市规划程序城市规划编制城市规划制定 城市规划审批城市规划管理 城市规划实施城市规划实施监督检查2.1. 城市规划编制2.1.1.编制主体全国城镇体系规划——建设部负责组织编制(正在编制中)省域城镇体系规划——省、自治区政府负责组织编制(多数已编完)市(县)域城镇体系规划——纳入城市总体规划,不要求单独编制(少数单独编制)城市总体规划——城市政府负责组织编制分区规划——根据需要,由城市政府负责组织编制详细规划——市政府负责,但一般由城市规划行政主管部门来具体动作。

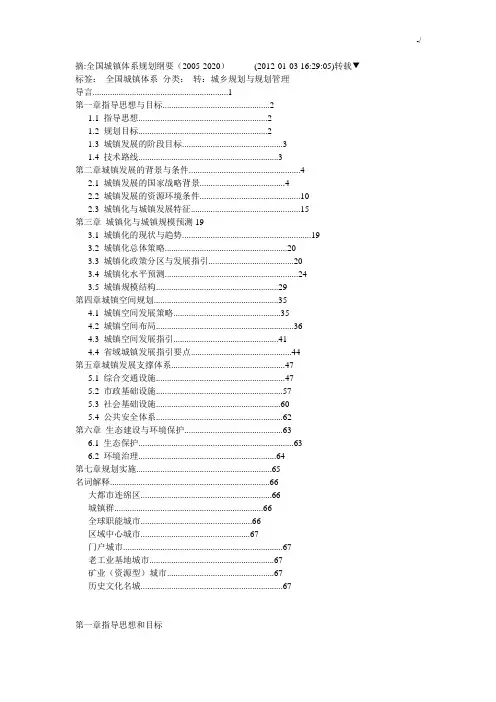

摘:全国城镇体系规划纲要(2005-2020)(2012-01-03 16:29:05)转载▼标签:全国城镇体系分类:转:城乡规划与规划管理导言 (1)第一章指导思想与目标 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 规划目标 (2)1.3 城镇发展的阶段目标 (3)1.4 技术路线 (3)第二章城镇发展的背景与条件 (4)2.1 城镇发展的国家战略背景 (4)2.2 城镇发展的资源环境条件 (10)2.3 城镇化与城镇发展特征 (15)第三章城镇化与城镇规模预测193.1 城镇化的现状与趋势 (19)3.2 城镇化总体策略 (20)3.3 城镇化政策分区与发展指引 (20)3.4 城镇化水平预测 (24)3.5 城镇规模结构 (29)第四章城镇空间规划 (35)4.1 城镇空间发展策略 (35)4.2 城镇空间布局 (36)4.3 城镇空间发展指引 (41)4.4 省域城镇发展指引要点 (44)第五章城镇发展支撑体系 (47)5.1 综合交通设施 (47)5.2 市政基础设施 (57)5.3 社会基础设施 (60)5.4 公共安全体系 (62)第六章生态建设与环境保护 (63)6.1 生态保护 (63)6.2 环境治理 (64)第七章规划实施 (65)名词解释 (66)大都市连绵区 (66)城镇群 (66)全球职能城市 (66)区域中心城市 (67)门户城市 (67)老工业基地城市 (67)矿业(资源型)城市 (67)历史文化名城 (67)第一章指导思想和目标1.1 指导思想(1)以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以实现全面小康为目标,落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,推动经济持续快速协调健康发展,合理把握城镇化进度,实现健康城镇化;(2)适应建立健全社会主义市场经济的要求,加强中央政府的宏观调控能力,发挥城乡规划对空间资源的宏观调控作用,实现协调发展,努力形成资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐的城镇发展新格局;(3)进一步发挥城镇在国民经济和社会发展中的核心作用,发挥城乡规划的社会服务功能,逐步改变城乡二元结构,促进“三农”问题的解决,建设社会主义和谐社会,全面提高城乡人居环境质量;(4)继承与发扬历史文化传统特色,弘扬民族精神,保护好珍贵的自然与人文资源,创造具有中国特色的,融传统与现代于一体的多样化的社会主义城市新文化。

城镇化建设实施方案篇一:城镇化建设实施方案萧县加快新型城镇化建设实施方案根据《国家新型城镇化规划(2014—2020》,按照县政府《加快调结构转方式促升级实施方案》文件要求,制定萧县加快新型城镇化建设实施方案。

一、指导思想全面贯彻中央城镇化会议和中央城市工作会议精神,紧紧围绕“一注重,五统筹”这个中心,坚持“以人为本、科学发展、改革创新、依法促进”的城镇化发展思路,实现城乡建设“提质、提效、升级”的总体目标,确保“十三五规划”新型城镇化任务的完成,以新型城镇化建设推动全县经济社会事业协调发展,加快“五个萧县”目标实现。

二、基本原则1、科学规划。

注重规划的战略性、前瞻性、导向性,做到各项规划有机衔接,城镇发展统筹安排,提升规划执行力,增强规划引领作用。

2、统筹城乡。

以“两化”互动,带动“三化”联系,以“三化”推动城镇规模发展,引导人口向城镇和新型社区聚集,通过工业反哺农业、城市支持农村,推进城乡一体化进程。

3、互动发展。

坚持集约高效可持续发展,充分发挥区域优势,以特色小城镇推动城镇扩张。

夯实城镇基础设施,完善城镇配套功能,提升城镇综合承载能力。

4、创新理念。

更新观念,扩大开放,提升资源配置效率,加快建立有利于新型城镇化发展和体制机制。

三、总体目标:到2020年,县城规划面积55万平方公里,城镇化率提升到55%。

城镇化而已和形态更加优化、城镇化清道质量稳步提升,城镇居民素质和生活质量持续提高,人居环境显著改善。

四、具体任务:强力实施《萧县十三五规划》城乡建设“114战略”:[1]是打造凤北为主体的新城区,坚持高标准的规划、高品牌的引入、高水平的建设。

加快凤山隧道、龙腾大道建设,使新老城区紧密相连;加快岱湖开挖及沿湖景观、道路、文体娱乐,使凤城真正成为山水生态新城;加快引入建设高品牌新区医院、中小学、幼儿园、老年公寓、凝聚新区人气,以人气推进新区经济发展;加快以高铁萧县北站为中心的物流、人流项目建设,突出高铁经济特色;加快实施凤城新区“海绵城市”、“智慧城市”、地下综合管廊、停车场等民生工程建设,彰显新区“新”字特色。

城镇体系规划编制审批办法城镇体系规划编制审批办法(1994年8月15日建设部令第36号发布)第一条为推动城镇体系规划编制和审批工作,根据《中华人民共和国城市规划法》,制定本办法。

第二条本办法所称城镇体系是指一定区域范围内在经济社会和空间发展上具有有机联系的城镇群体。

第三条城镇体系规划的任务是:综合评价城镇发展条件;制订区域城镇发展战略;预测区域人口增长和城市化水平;拟定各相关城镇的发展方面与规模;协调城镇发展与产业配置的时空关系;统筹安排区域基础设施和社会设施;引导和控制区域城镇的合理发展与布局;指导城市总体规划的编制。

第四条城镇体系规划一般分为全国城镇体系规划,省域(或自治区域)城镇体系规划,市域(包括直辖市、市和有中心城市依托的地区、自治州、盟域)城镇体系规划,县域(包括县、自治县、旗域)城镇体系规划四个基本层次。

城镇体系规划区域范围一般按行政区划划定。

根据国家和地方发展的需要,可以编制跨行政地域的城镇体系规划。

第五条城镇体系规划应同相应区域的国民经济和社会发展长远计划、国土规划、区域规划及上一层次的城镇体系规划相协调。

第六条城镇体系规划的期限一般为二十年。

第七条全国城镇体系规划,由国务院城市规划行政主管部门组织编制。

省域城镇体系规划,由省或自治区人民政府组织编制。

市域城镇体系规划,由城市人民政府或地区行署、自治州、盟人民政府组织编制。

县域城镇体系规划,由县或自治县、旗、自治旗人民政府组织编制。

跨行政区域的城镇体系规划,由有关地区的共同上一级人民政府城市规划行政主管部门组织编制。

第八条编制城镇体系规划应具备区域城镇的历史、现状和经济社会发展基础资料以及必要的勘察测量资料。

资料由承担编制任务的单位负责收集,有关城市和部门协助提供。

第九条承担编制城镇体系规划任务的单位,应当符合国家有关规划设计单位资格的规定。

第十条城镇体系规划上报审批前应进行技术经济论证,并征求有关单位的意见。

第十一条全国城镇体系规划,由国务院城市规划行政主管部门报国务院审批。

导论城市的概念共识:城市是非农业人口集中,以从事工商业等非农业生产活动的居民点,是一定地域范围内社会、经济、文化活动的中心,是城内外各部门、各要素有机结合的大系统。

人类第二次社会大分工的产物(必然性)从事工商业活动的人群聚居的场所(功能)高密度的人口、建筑和信息是城市的普遍特征(集聚)具有控制、调整和服务等职能(极化与扩散)以人造景观为特征的聚落景观(文明载体)社会的巨大系统(多元性、复杂性和动态性)城市的基本特征:城市是以要素聚集为基本特征的。

(生产、消费、交换的集中地)城镇的概念是相对存在的城市的发展是动态变化和多样的。

城市具有系统性。

乡村的基本特征(1)人口相对分散;(2)有明显的同质性;(3)建筑密度低; (4)社会结构较单一。

我国城乡差异的基本现状(1)城乡结构“二元化”;(2)城乡收入差距拉大;(3)优势发展资源向城市单向集中;(4)城乡公共产品供给体制的严重失衡。

城镇化城镇化是,人类进入工业社会时代,社会经济发展进入了农业活动的比重逐渐下降、非农业活动的比重逐步上升的过程。

城镇化的基本动力机制(1)农村剩余的贡献。

一般认为农业发展是城市化的初始动力。

(2)工业化的推进。

一般认为工业化是城市化的根本动力。

(3)比较利益驱动。

主要体现在城市相对于农村在物质、精神方面所产生的诱惑力。

(4)制度变迁的促进。

制度的变迁对于城镇化进程在根本动力上具有显著的加速作用。

(5)市场机制导向。

在市场的作用下,城镇化的进程得到了不断的推进。

(6)生态环境诱导和制约的双重作用。

(7)城乡规划调控。

城乡规划引导区域城镇合理布局,对城镇化起到积极的推动作用。

城镇化当前状况(1)城镇化面临的有利条件与发展机遇①已具备良好的城镇发展基础,步人了快速城镇化阶段;②城镇化的体制障碍正逐步消除;③城镇化作为国家发展战略,受到高度重视;④科学发展观为城镇化提供了明确的发展方向。

(2)呈现出来的基本特征①进入了持续、加速发展阶段;②城镇化发展的区域重点经历了由西向东转移的过程,总体上东部、南方快于西部、北方;③各级城市得到普遍发展,区域中心城市及城市密集地区发展加速;④部分城市正走向国际化。

什么是城镇体系有什么类别和特性城镇体系是指在一个相对完整的区域或国家以中心城市为核心,由一系列不同等级规模、不同职能分工、相互密切联系的城镇组成的系统。

以下是由店铺整理的城镇体系的内容,希望大家喜欢!城镇体系的主要内容城镇体系(英语:Urban System),也称为城市体系或城市系统,是指在一个相对完整的区域或国家以中心城市为核心,由一系列不同等级规模、不同职能分工、相互密切联系的城镇组成的系统。

这一概念在美国等国家被用于描述国家经济与国家地理,中国自1980年代开始将其应用于规划之中。

城镇体系的类别1、以某一大城市或特大城市为核心,周围伴有若干不同等级的中小城市及卫星城镇的大城市地区。

2、由若干规模相仿的大中城市及其周围的城镇所组成的多中心的城市集群。

3、以各级行政中心为依托,大中小各类城镇相互联系所形成的城市体系。

城镇体系的特性城镇体系因其特殊的结构和系统性,具有整体性、层次性和动态性等性质。

整体性城镇体系是由城镇、城镇间交通连廊和城镇间联系流、相互联系区域等多个要素按一定规律组合而成的有机整体。

其中某一个组成要素的变化,都可能通过交互作用和反馈,影响整个城镇体系。

例如,城镇体系中某一城镇的兴起或衰落,如深圳在珠三角城镇群的从小渔村到大都市的快速兴起;新的交通方式的引入,如京津冀城镇群中天津市第二港口——天津南港的开通和京津城际铁路的开通;中原城镇群的山西局部地区煤炭资源的枯竭,势必将引起起所在区域城镇体系的平衡有所反应。

层次性城镇体系的系统由逐级子系统组成,各组成要素按其作用大小可以分成许多层级,如全国性的城镇体系由大区级、省区级体系组成,再下面还有地区级或地方级的体系。

德国地理学家克里斯踏勒在研究城镇群众,提出了中心地理论来对城市进行层次划分。

在中国大陆,中心城市由全球职能城市(国家中心城市)到区域中心城市,再到省区中心城市。

因此,国家建设部以及地方规划部门在制订某一级城镇体系规划时要考虑到上下级体系之间的衔接。

一、城镇体系的概念城镇体系指在一个相对完整的区域或国家中,由不同职能分工、不同等级规模、空间分布有序的联系密切、相互依存的城镇群体。

·城镇体系是一个区域范畴城市经济区——城市行政区·具有一定的等级和层次·具有不同的职能分工和多种城镇类型社会劳动地域分工——职能分工——确定城市性质·空间分布有序,形成一定的网络和格局空间地域结构的影响因素——区域生产力分布状况,受资源、自然条件、地理位置等影响城镇的相互作用、职能分工及各自的腹地范围·在时间上的动态变化历史变化引起的体系格局变化生产力布局状态的变化导致的格局变化基础设施条件引起的变化,尤其是交通条件二、城镇体系的发展条件分析1.城镇体系的区域发展条件城镇体系的区域发展条件是城镇体系赖以发展的基础,是城镇体系形成及发展的初始条件。

目的:明确城镇体系在区域中的发展水平,明了其所处的地位与作用;明确城镇体系今后发展的有利条件与不利因素,扬长避短,有的放矢。

方法:区域综合发展水平分析——采用定性和定量相结合、单因子和复合因子相结合的方法,利用横向纵向比较手段,通过城镇体系的经济、科技、社会发展水平来反映城镇体系区域综合发展水平。

区域发展优劣势分析——采取定性分析,找出城镇体系发展的有利与不利因素,以期发挥优势,转化劣势,使城镇体系的规划有的放矢。

2.城镇发展的建设条件分析(a)城镇自然条件(主要指影响城镇发展的气象、地形与用地条件、水文及工程地质条件等);(b)城镇资源开发与工业布局条件;(c)城镇交通运输与区位条件;(d)城镇水源和能源条件;(e)城镇旅游发展条件;(f)城镇社会经济基础条件;(g)城镇地区农业发展条件;(h)城镇基础设施与投资环境条件;(i)城镇科技实力;(j)城镇生态环境条件。

三、城镇体系规划的发展1、城镇体系规划的产生·城市的发展不能就城市论城市,应从较大区域范围来分析该城市在发展中所处的地位和作用,及其与周围城镇的关系,城市的发展和空间布局需要与区域开发建设的总体布局相互协调。

城乡规划包括城镇体系规划城乡规划是指对城市和乡村进行综合性的规划,旨在合理布局和利用土地资源,提高城乡发展的质量和效益,促进城乡一体化发展。

城乡规划包括城镇体系规划,是城乡规划的重要组成部份。

一、城镇体系规划的概念和意义城镇体系规划是指对城市和城镇进行布局和发展的规划,旨在建立合理的城镇体系,优化城市空间结构,提高城市发展的整体效益和竞争力。

城镇体系规划的目标是实现城市与城镇的协调发展,促进城市化进程,推动经济社会可持续发展。

城镇体系规划的意义主要体现在以下几个方面:1. 优化城市空间结构。

通过合理布局城市和城镇,可以避免城市过度集中,缓解城市交通压力,减少资源和环境的消耗。

2. 促进城市与城镇的协调发展。

城镇体系规划可以促进城市和城镇之间的互动和合作,实现资源共享,优化产业布局,推动城乡经济社会协调发展。

3. 提高城市发展的整体效益和竞争力。

通过合理规划城市和城镇的布局,可以提高城市发展的效益和竞争力,吸引人材和资本的流入,推动城市的创新和发展。

4. 保护和利用土地资源。

城镇体系规划可以科学利用土地资源,避免过度开辟和浪费,保护生态环境,实现可持续发展。

二、城镇体系规划的基本原则城镇体系规划应遵循以下基本原则:1. 综合平衡原则。

城镇体系规划应综合考虑经济、社会、环境等多方面因素,实现城市和城镇发展的平衡和协调。

2. 合理布局原则。

城镇体系规划应根据区域特点和发展需求,合理布局城市和城镇,避免过度集中和过度分散。

3. 产业优化原则。

城镇体系规划应优化产业布局,促进产业结构升级和优化,提高经济效益和竞争力。

4. 生态保护原则。

城镇体系规划应保护生态环境,合理利用土地资源,实现经济发展与生态环境的协调。

5. 公平公正原则。

城镇体系规划应坚持公平公正原则,保障居民的基本生活需求,提高社会公共服务水平。

三、城镇体系规划的内容和要求城镇体系规划包括以下内容和要求:1. 城市布局规划。

城镇体系规划应确定城市的布局和规模,包括主城区、副中心城市和新兴城市的位置和规划,合理划定城市边界。

城镇体系规划概述城镇体系规划是指对城镇在空间上的布局、结构和功能进行规划、调整和指导的过程。

城镇体系规划的目标是为了实现城市的可持续发展,提高城镇的生活质量和人居环境,促进城市经济的繁荣和社会的进步。

城镇体系规划的重要性城镇体系规划对于城市的发展具有重要的指导作用。

通过合理的城镇体系规划,可以达到以下几个方面的重要目标:1.优化城市空间结构:城镇体系规划可以合理划定城市边界,确保城市的适宜规模和布局,避免过度扩张和无序发展,使城市的空间结构更加紧凑和高效。

2.提高交通运输效益:城镇体系规划可以科学规划交通网络,优化交通组织,减少交通拥堵和能源消耗,提高交通运输效益,方便居民出行和货物流通。

3.优化资源配置:城镇体系规划可以科学规划土地利用,合理分布城市功能区,进行产业布局和资源配置,提高资源利用效率,促进产业协同发展和资源循环利用。

4.改善人居环境:城镇体系规划可以合理划定城市绿地、公共空间和住宅区,并规划景观和生态环境,改善城市的人居环境,提高居民的生活质量和幸福感。

5.促进社会和谐:城镇体系规划可以合理划定城市设施和公共服务设施的布局,满足居民的基本需求,促进社会公平和社会和谐的发展。

城镇体系规划的基本原则城镇体系规划需要遵循一定的基本原则,以确保规划的科学性、合理性和可操作性。

以下是城镇体系规划的基本原则:1.可持续发展:城镇体系规划应当注重生态环境保护和资源节约利用,以实现城市的可持续发展。

2.因地制宜:城镇体系规划应当充分考虑地方特色和资源禀赋,因地制宜地制定规划方案。

3.整体规划:城镇体系规划应当采取整体规划的方式,从整个城镇体系的角度进行规划和布局。

4.科学合理:城镇体系规划应当基于科学合理的依据和数据,遵循城市规划学的原理和方法,确保规划的科学性和可行性。

5.参与民主:城镇体系规划应当广泛征求居民和社会各方面的意见和建议,充分发挥市民的主体作用,确保规划的民主性和公正性。

城镇体系规划的实施步骤城镇体系规划的实施包括以下几个重要步骤:1.编制城镇体系规划方案:城镇体系规划方案是城镇体系规划的基础和主要成果,需要编制详细的规划方案,包括城市的总体布局、城市的功能区划、土地利用规划、交通规划等内容。

城市规划编制的主要内容(一)城镇体系规划城镇体系规划是对城镇发展战略的研究,是在一个特定范围内合理进行城镇布局,优化区域环境,配置区域基础设施,并明确不同层次的城镇地位、性质和作用,综合协调相互的关系,以实现区域经济、社会、空间的可持续发展。

城镇体系规划设计全国、省域、市(县)域以及跨行政区域等不同范围和层次。

(二)城镇体系规划的主要内容根据《中华人民共和国城市规划法》和《城镇体系规划编制审批办法》1)综合评价区域与城市的发展和建设条件2)预测区域人口增长,确定城市化目标3)确定本区域的城市发展战略,划分城市经济区4)提出城镇体系的职能结构和职能分工5)确定城镇体系的等级和规模结构规划6)确定城镇体系的空间布局7)统筹安排区域基础设施和社会设施8)确定保护区域生态环境、自然和人文景观以及历史遗产的原则和措施9)确定各时期重点发展的城镇,提出近期重点发展城镇的规划建议10)提出实施规划的政策和措施城市总体规划总体规划(一)总体规划综合研究和确定城市性质、规模和发展方向,统筹安排城市各项建设用地,合理配置城市各项基础设施,处理好远期发展与近期建设的关系,指导城市建设和合理发展。

(二)总体规划的主要内容1)设市城市应当编制市域城镇体系规划,县(自治县、旗)人民政府所在地的镇应当编制县域城镇体系规划2)提出城市性质和发展方向,划定城市规划区范围3)提出规划期内城市人口及用地发展规模,确定城市建设与发展用地的空间布局、功能分区,以及市中心、区中心位置4)确定城市对外交通系统的布局以及车站、铁路枢纽、港口、机场等主要交通设施的规模、位置,确定城市主、次干道系统的走向、断面、主要交叉口形式,确定主要广场、停车场的位置、容量5)综合协调并确定城市供水、排水、防洪、供电、通讯、燃气、供热、消防、环卫等设施的发展目标和总体布局6)确定城市河湖水系的治理目标和总体布局,分配沿海、沿江岸线7)确定城市园林绿地系统的发展目标及总体布局8)确定城市环境保护目标,提出防治污染措施9)根据城市防灾要求,提出人防、消防、防洪、抗震防灾规划总体布局10)确定需要保护的风景名胜、文物古迹、历史文化保护区、划定保护和控制范围,提出保护措施,历史文化名城要编制专门的保护规划11)确定旧区改建、用地调整的原则、方法和步骤,提出改善旧城区生产、生活环境的要求和措施12)综合协调市区与近郊区村庄、集镇的各项建设,统筹安排近郊区村庄、集镇的居住用地、公共服务设施、乡镇企业、基础设施和菜地、园地、牧草地、副食品基地,划定需要保留和控制的绿色空间13)进行综合技术经济论证,提出规划实施步骤、措施和方法的建议14)编制近期建设规划,确定近期建设目标、内容和实施部署(三)总体规划的期限总体规划的期限一般为20年,同时应当对城市远景发展做出轮廓性规划安排。

《城镇体系规划编制审批办法》中华人民共和国住房和城乡建设部xiexiebang202x年06月30日《省域城镇体系规划编制审批办法》已经第55次部常务会议审议通过,现予发布,自202x年7月1日起施行。

住房和城乡建设部部长姜伟新202*年四月二十五日省域第一章总则第一条为了规范省域城镇体系规划编制和审批工作,提高规划的科学性,根据《中华人民共和国城乡规划法》,制定本办法。

第二条省域城镇体系规划的编制和审批,适用本办法。

第三条省域城镇体系规划是省、自治区人民政府实施城乡规划管理,合理配置省域空间资源,优化城乡空间布局,统筹基础设施和公共设施建设的基本依据,是落实全国城镇体系规划,引导本省、自治区城镇化和城镇发展,指导下层次规划编制的公共政策。

第四条编制省域城镇体系规划,应当以科学发展观为指导,坚持城乡统筹规划,促进区域协调发展;坚持因地制宜,分类指导;坚持走有中国特色的城镇化道路,节约集约利用资源、能源,保护自然人文资源和生态环境。

第五条编制省域城镇体系规划,应当遵守国家有关法律、行政法规,并与有关规划相协调。

第六条省域城镇体系规划的编制和管理经费应当纳入省级财政预算。

第七条经依法批准的省域城镇体系规划应当及时向社会公布,但法律、行政法规规定不得公开的内容除外。

第二章省域城镇体系规划的制定和修改第八条省、自治区人民政府负责组织编制省域城镇体系规划。

省、自治区人民政府城乡规划主管部门负责省域城镇体系规划组织编制的具体工作。

第九条省、自治区人民政府城乡规划主管部门应当委托具有城乡规划甲级资质证书的单位承担省域城镇体系规划的具体编制工作。

第十条省域城镇体系规划编制工作一般分为编制省域城镇体系规划纲要(以下简称规划纲要)和编制省域城镇体系规划成果(以下简称规划成果)两个阶段。

第十一条编制规划纲要的目的是综合评价省、自治区城镇化发展条件及对城乡空间布局的基本要求,分析研究省域相关规划和重大项目布局对城乡空间的影响,明确规划编制的原则和重点,研究提出城镇化目标和拟采取的对策和措施,为编制规划成果提供基础。

全国城镇体系规划:

国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门组织编制;由国务院城乡规划⾏政主管部门报国务院审批。

省域城镇体系规划:

由省或⾃治区⼈民政府组织编制;由省或⾃治区⼈民政府报经国务院同意后,由国务院城乡规划⾏政主管部门批复。

市域城镇体系规划

由城市⼈民政府或地区⾏署、⾃治州、盟⼈民政府组织编制;市域城镇体系规划纳⼊城市⼈民政府驻地镇的总体规划,依据《中华⼈民共和国城乡规划法》实⾏审批。

跨⾏政区的城镇体系规划

由有关地区的共同上⼀级政府城乡规划⾏政主管部门组织编制;上报有关地区的共同上⼀级⼈民政府审批。