高中语文文言文省略句整理

- 格式:docx

- 大小:18.08 KB

- 文档页数:3

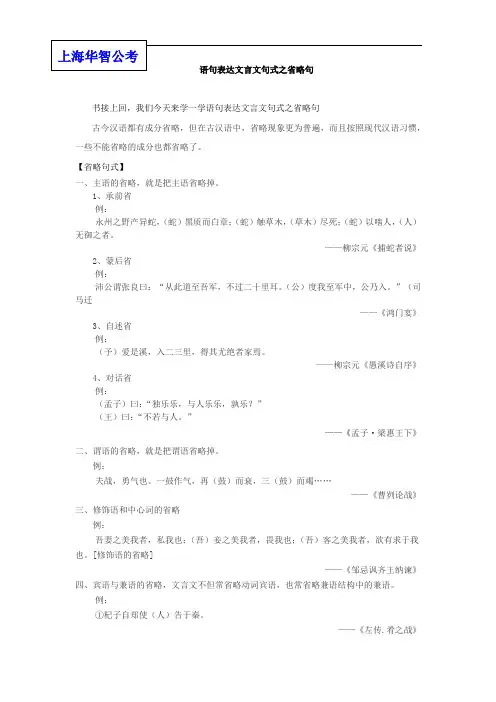

书接上回,我们今天来学一学语句表达文言文句式之省略句古今汉语都有成分省略,但在古汉语中,省略现象更为普遍,而且按照现代汉语习惯,一些不能省略的成分也都省略了。

【省略句式】一、主语的省略,就是把主语省略掉。

1、承前省例:永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章;(蛇)触草木,(草木)尽死;(蛇)以啮人,(人)无御之者。

——柳宗元《捕蛇者说》2、蒙后省例:沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。

(公)度我至军中,公乃入。

”(司马迁——《鸿门宴》3、自述省例:(予)爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉。

——柳宗元《愚溪诗自序》4、对话省例:(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”(王)曰:“不若与人。

”——《孟子·梁惠王下》二、谓语的省略,就是把谓语省略掉。

例:夫战,勇气也。

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭……——《曹刿论战》三、修饰语和中心词的省略例:吾妻之美我者,私我也;(吾)妾之美我者,畏我也;(吾)客之美我者,欲有求于我也。

[修饰语的省略]——《邹忌讽齐王纳谏》四、宾语与兼语的省略,文言文不但常省略动词宾语,也常省略兼语结构中的兼语。

例:①杞子自郑使(人)告于秦。

——《左传.肴之战》②屠惧,投(之)以骨。

——蒲松龄《狼》5、介词和介词宾语的省略例如:①臣与将军戮力而攻秦,将军战(于)河南,臣战(于)河北。

——司马迁《鸿门宴》②此人一一为(之)具言所闻——陶渊明《桃花源记》6、分句的省略例:①然力足以至焉,(而未至,)于人为可讥,而在己为有悔。

——王安石《游褒禅山记》②骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,(亦可至远),功在不舍——荀子《劝学》选出不属于省略句的一项( )A、今以钟磬置水中B、吾从而师之C、沛公居山东时D、百姓之不见保答案:选D。

如有疑问,详细解析请扫二维码(可放置二维码)。

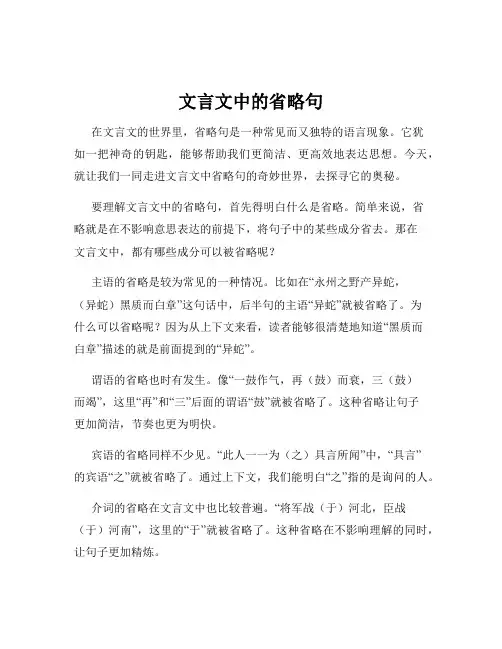

文言文中的省略句在文言文的世界里,省略句是一种常见而又独特的语言现象。

它犹如一把神奇的钥匙,能够帮助我们更简洁、更高效地表达思想。

今天,就让我们一同走进文言文中省略句的奇妙世界,去探寻它的奥秘。

要理解文言文中的省略句,首先得明白什么是省略。

简单来说,省略就是在不影响意思表达的前提下,将句子中的某些成分省去。

那在文言文中,都有哪些成分可以被省略呢?主语的省略是较为常见的一种情况。

比如在“永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章”这句话中,后半句的主语“异蛇”就被省略了。

为什么可以省略呢?因为从上下文来看,读者能够很清楚地知道“黑质而白章”描述的就是前面提到的“异蛇”。

谓语的省略也时有发生。

像“一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭”,这里“再”和“三”后面的谓语“鼓”就被省略了。

这种省略让句子更加简洁,节奏也更为明快。

宾语的省略同样不少见。

“此人一一为(之)具言所闻”中,“具言”的宾语“之”就被省略了。

通过上下文,我们能明白“之”指的是询问的人。

介词的省略在文言文中也比较普遍。

“将军战(于)河北,臣战(于)河南”,这里的“于”就被省略了。

这种省略在不影响理解的同时,让句子更加精炼。

那么,文言文中为什么会有这么多省略句呢?这和古代的书写材料、表达方式等都有关系。

在古代,书写材料不像现在这样方便和丰富,竹简、丝帛等的使用使得人们在书写时力求简洁,能省则省。

而且,古人的表达方式较为简练,他们善于用简洁的语言传达丰富的信息,省略句的运用正好符合这种表达习惯。

了解文言文中的省略句,对于我们学习文言文有着重要的意义。

它能帮助我们更准确地理解文意。

如果不懂得省略句的规则,我们在阅读时就可能产生误解。

比如“见渔人,乃大惊,问所从来。

(渔人)具答之”,如果不知道这里省略了“渔人”,可能就会对句子的逻辑关系感到困惑。

同时,掌握省略句有助于我们提高文言文的翻译能力。

在翻译时,我们要根据上下文把省略的成分补充完整,这样才能翻译得准确、通顺。

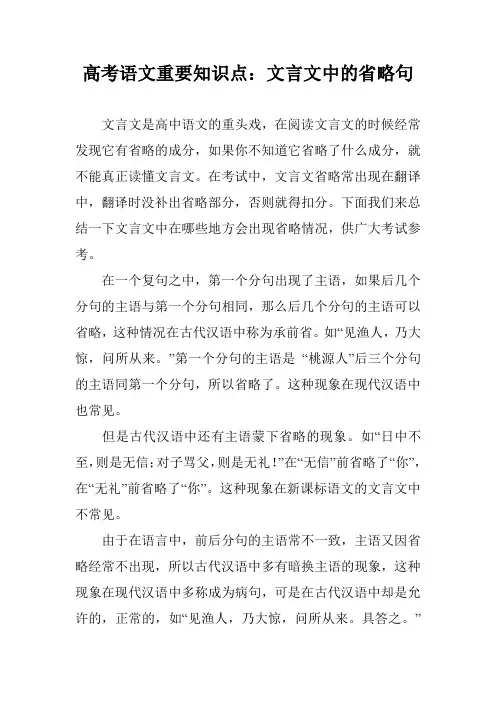

高考语文重要知识点:文言文中的省略句文言文是高中语文的重头戏,在阅读文言文的时候经常发现它有省略的成分,如果你不知道它省略了什么成分,就不能真正读懂文言文。

在考试中,文言文省略常出现在翻译中,翻译时没补出省略部分,否则就得扣分。

下面我们来总结一下文言文中在哪些地方会出现省略情况,供广大考试参考。

在一个复句之中,第一个分句出现了主语,如果后几个分句的主语与第一个分句相同,那么后几个分句的主语可以省略,这种情况在古代汉语中称为承前省。

如“见渔人,乃大惊,问所从来。

”第一个分句的主语是“桃源人”后三个分句的主语同第一个分句,所以省略了。

这种现象在现代汉语中也常见。

但是古代汉语中还有主语蒙下省略的现象。

如“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼!”在“无信”前省略了“你”,在“无礼”前省略了“你”。

这种现象在新课标语文的文言文中不常见。

由于在语言中,前后分句的主语常不一致,主语又因省略经常不出现,所以古代汉语中多有暗换主语的现象,这种现象在现代汉语中多称成为病句,可是在古代汉语中却是允许的,正常的,如“见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

”其中“见渔人,乃大惊,问所从来”之前的主语是“桃源人”,可是后一句的“具答之”的主语是“渔人”。

主语在前后句发生了变化,但都省略了。

古代汉语省略宾语的现象,在数量上远远超过了现代汉语。

古代汉语的及物动词虽然也要求一个宾语与之搭配,但这个宾语完全可以不出现而隐含起来,只要宾语所表达的事物在前文中已经出现或者已经谈到过,不再出现也能使人正确体会出动作的接受者,宾语则可以省略。

“尉剑挺,广起,夺而杀尉”意思是将尉拔出剑站了起来,吴广也站了起来,夺下将尉的剑并且把他杀了。

此句中承前省略了自己的宾语剑。

这些省略在初中文言文中都比较常见。

其中也包含了省略介词宾语的现象,“公输盘为楚造云梯之械,将以攻宋”。

《公输》这句话里的介词“以”的宾语“之”省略了。

“此人一一为具言所闻” 中的宾语“之”也省略了《桃花源记》谓语是句子里最重要的成分,一般是不能省略的。

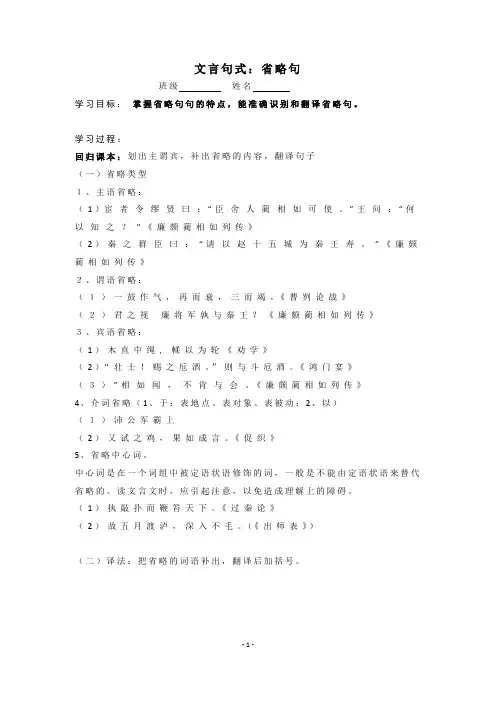

文言句式:省略句班级姓名学习目标:掌握省略句句的特点,能准确识别和翻译省略句。

学习过程:回归课本:划出主谓宾,补出省略的内容,翻译句子(一)省略类型1、主语省略:(1)宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。

”王问:“何以知之?”《廉颇蔺相如列传》(2)秦之群臣曰:“请以赵十五城为秦王寿。

”《廉颇蔺相如列传》2、谓语省略:(1)一鼓作气,再而衰,三而竭。

《曹刿论战》(2)君之视廉将军孰与秦王?《廉颇蔺相如列传》3、宾语省略:(1)木直中绳,輮以为轮《劝学》(2)“壮士!赐之卮酒。

”则与斗卮酒。

《鸿门宴》(3)”相如闻,不肯与会。

《廉颇蔺相如列传》4、介词省略(1、于:表地点、表对象、表被动;2、以)(1)沛公军霸上(2)又试之鸡,果如成言。

《促织》5、省略中心词。

中心词是在一个词组中被定语状语修饰的词,一般是不能由定语状语来替代省略的。

读文言文时,应引起注意,以免造成理解上的障碍。

(1)执敲扑而鞭笞天下。

《过秦论》(2)故五月渡泸,深入不毛。

(《出师表》)(二)译法:把省略的词语补出,翻译后加括号。

巩固练习:划出主谓宾,补出省略的内容,翻译句子(1)指出省略句式类型,并翻译句子。

1、医和曰:“上医医国,其次疾。

”2、是知其不可而为之。

3、人皆有兄弟,我独无?4、是女子也,不能白事,烦三老为白之。

5、夫樊将军,秦王购之千金。

6、秦王不怿,为一击缶。

7、权起更衣,肃追于宇下。

8、今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

9、有时朝发白帝,暮到江陵。

10、权以视群下,莫不响震失色。

11、晋太元中,武陵人捕鱼为业。

12、有志者,不随以止也。

13、今少卿乃教以推贤进士,无乃与仆私心剌谬乎?文段训练,翻译划线的句子(文段一)鲁般者,肃州敦煌人,莫详年代,巧侔造化。

于凉州造浮图,作木鸢,鸢,击楔十余下,乘之遂至吴会。

吴人以为妖,遂杀之。

般又为木鸢乘之,遂获父尸。

怨吴人杀其父,于肃州城南作一木仙人,举手指东南,吴地大旱国初,土人尚祈祷其木仙。

文言文句式解析:省略句省略句是古书中的异例之一,指在特定的语言环境中,在不影响表达的前提下,省去某些语言成分。

省略的部分可以根据文意补出。

主要有:1、省略主语a承前省在一个复句之中,第一个分句出现了主语,如果后几个分句的主语与第一个分句相同,那么后几个分句的主语可以省略,这种情况在古代汉语中称为承前省。

如“见渔人,乃大惊,问所从来。

”(《桃花源记》)第一个分句的主语是“桃源人”后三个分句的主语同第一个分句,所以省略了。

这种现象在现代汉语中也常见。

b 蒙后省古代汉语中还有主语蒙下省略的现象如“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼!”在“无信”前省略了“你”,在“无礼”前省略了“你”。

这种现象在新课标语文的文言文中不常见。

c对话省例《曹刿论战》(此)忠之属也。

(《曹刿论战》)(此,代前文“小大之狱,虽不能察,必以情”)由于在语言中,前后分句的主语常不一致,主语又因省略经常不出现,所以古代汉语中多有暗换主语的现象,这种现象在现代汉语中多称成为病句,可是在古代汉语中却是允许的,正常的,如“见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

”其中“见渔人,乃大惊,问所从来”之前的主语是“桃源人”,可是后一句的“具答之”的主语是“渔人”。

(《桃花源记》)主语在前后句发生了变化,但都省略了。

2、省略谓语或省略动词谓语是句子里最重要的成分,一般是不能省略的。

但在特定情况下也有承接上文、呼应下文或因对话而省略的。

如:“择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《论语》六则)后一分句省略了谓语“择”。

在译成现代汉语时,被省略的谓语一定要补充出来。

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。

(《曹刿论战》)3、省略宾语古代汉语省略宾语的现象,在数量上远远超过了现代汉语。

古代汉语的及物动词虽然也要求一个宾语与之搭配,但这个宾语完全可以不出现而隐含起来,只要宾语所表达的事物在前文中已经出现或者已经谈到过,不再出现也能使人正确体会出动作的接受者,宾语则可以省略。

文言文中的省略句在文言文的学习中,省略句是一个重要且常见的语法现象。

理解省略句对于准确把握文言文的含义至关重要。

省略句,顾名思义,就是在句子中省略了某些成分。

它的出现并非随意为之,而是有着一定的规律和特点。

首先,主语的省略较为常见。

在一些特定的语境中,如果主语不言自明或者在前文中已经提及,那么在后续的表述中就可能会省略主语。

比如《桃花源记》中的“(武陵人)便舍船,从口入”,前面已经交代了“武陵人”,后面就省略了主语“武陵人”。

其次,谓语的省略也时有发生。

例如《曹刿论战》中的“一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭”,这里就省略了谓语“鼓”。

宾语的省略同样不少见。

像《论语》中的“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传(之)不习乎?”这里就省略了宾语“之”,代指老师传授的知识。

还有介词的省略。

比如《岳阳楼记》中的“不以物喜,不以(己)悲”,省略了介词“己”。

那么,为何文言文会有这么多省略现象呢?这与古代的书写材料和表达方式有关。

在古代,书写材料昂贵,书写工具不便,为了节省篇幅,能简则简。

而且,古人在表达上追求简洁含蓄,省略某些成分不仅不影响意思的传达,反而增添了一种韵味和节奏感。

要准确理解文言文中的省略句,需要我们结合上下文进行推断。

通过对前后文的仔细分析,来补出被省略的成分,从而完整地理解句子的意思。

这需要我们具备一定的语言感知能力和逻辑推理能力。

在翻译省略句时,我们要根据具体情况将省略的成分补充完整。

但补充的时候也要注意适度,不能随意添加,要遵循文言文的语言习惯和表达方式。

比如“见渔人,乃大惊,问所从来。

(渔人)具答之”,翻译时就要补充出“渔人”这个主语,变成“(渔人)见到渔人,于是非常惊讶,问(渔人)是从哪里来的。

(渔人)详细地回答了他们”。

再比如“此人一一为具言所闻,(村中人)皆叹惋”,这里省略了“村中人”,翻译时要补充出来,以便意思表达清晰。

总之,文言文中的省略句是文言文语法的一个重要组成部分。

文言文中的省略句文言文中的省略句文言文是高中语文的重头戏,在阅读文言文的时候经常发现它有省略的成分,如果你不知道它省略了什么成分,就不能真正读懂文言文。

在考试中,文言文省略常出现在翻译中,翻译时没补出省略部分,否则就得扣分。

文言文在哪些地方会出现省略情况,具体如下: 1.省主语在一个复句之中,第一个分句出现了主语,如果后几个分句的主语与第一个分句相同,那么后几个分句的主语可以省略,这种情况在古代汉语中称为承前省。

如“见渔人,乃大惊,问所从来。

”(《桃花源记》)第一个分句的主语是"桃源人”后三个分句的主语同第一个分句,所以省略了。

这种现象在现代汉语中也常见。

但是古代汉语中还有主语蒙下省略的现象。

如“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼!”在“无信”前省略了“你”,在“无礼”前省略了“你”。

这种现象在新课标语文的文言文中不常见。

由于在语言中,前后分句的主语常不一致,主语又因省略经常不出现,所以古代汉语中多有暗换主语的现象,这种现象在现代汉语中多称成为病句,可是在古代汉语中却是允许的,正常的,如“见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

”其中“见渔人,乃大惊,问所从来”之前的主语是“桃源人”,可是后一句的“具答之”的主语是“渔人”。

(《桃花源记》)主语在前后句发生了变化,但都省略了。

2.宾语的省略古代汉语省略宾语的现象,在数量上远远超过了现代汉语。

古代汉语的及物动词虽然也要求一个宾语与之搭配,但这个宾语完全可以不出现而隐含起来,只要宾语所表达的事物在前文中已经出现或者已经谈到过,不再出现也能使人正确体会出动作的接受者,宾语则可以省略。

“尉剑挺,广起,夺而杀尉”意思是将尉拔出剑站了起来,吴广也站了起来,夺下将尉的剑并且把他杀了。

此句中承前省略了自己的宾语剑。

这些省略在初中文言文中都比较常见。

其中也包含了省略介词宾语的现象,“公输盘为楚造云梯之械,将以攻宋”。

《公输》这句话里的介词"以”的宾语“之”省略了。

高中文言文省略句高中文言文省略句有些句子在一定的语言环境中,省略了句子的某些成分,这种句子叫省略句。

省略句是古今都有的现象,当文言文的省略情况比现代文多见,也较复杂。

常见的是主语省略、谓语省略、宾语省略和介词省略,有时也省略数量词和定语等。

以下是小编整理的高中文言文省略句相关内容,欢迎阅读。

A主语省略1、(苏子)举酒属客。

译:苏轼举起酒杯劝人喝酒。

(《赤壁赋》)2、于是(苏子)饮酒乐甚。

译:这时候苏轼喝着酒,快乐极了。

(《赤壁赋》)3、(苏子和客)相与枕藉乎舟中。

译:苏轼和客人互相在船上靠着垫着睡着了。

(《赤壁赋》)4、(兰芝)乃投水而死。

译:兰芝于是投水自尽。

(《孔雀东南飞》5、(兰芝)十三能织素。

译:兰芝十三岁就能织白绢。

(《孔雀东南飞》6、(婚姻生活)始尔未为久译:婚姻生活才开头。

(《孔雀东南飞》7、(我)终老不复取。

译:我就一辈子不再娶妻。

(《孔雀东南飞》8、(沛公)坐须臾。

译:沛公坐了一会儿。

(《鸿门宴》)B谓语省略C宾语省略1、有志矣,不随(之)以止也译:有志气,不盲从别人而停止。

(《游褒禅山记》)2、遣去慎莫留(她)。

译:千万不要留她。

(《孔雀东南飞》3、戒之慎勿忘(这个悲剧)译:以此为鉴,千万不要忘记这个悲剧。

(《孔雀东南飞》4、使工以药淬之,以(之)试人。

译:让工匠用毒药浸过它,拿它在人身上试验。

(《荆轲刺秦王》)5、人不敢与(之)忤视。

译:人们不敢对他正眼相看。

(《荆轲刺秦王》)6、欲与(之)俱,其人居远未来,而为(之)留待。

译:想同他一起去,那人居住的远,还未到来,为此而留下等待他。

(《荆轲刺秦王》)7、前为(之)谢曰。

译:上前替他向秦王谢罪说。

(《荆轲刺秦王》)8、使(之)毕使于前。

译:让他在大王的面前完成他的使命。

(《荆轲刺秦王》)9、竖子不足与(之)谋。

译:这小子不值得和他共谋大事。

(《鸿门宴》)10、毋从(其)俱死。

译:不要和刘邦他们一起送死。

(《鸿门宴》)11、则与(之)斗卮酒。

文言特殊句式之“省略句”【高考考点】文言文中的省略句是高考语文试题特殊句式中一个重要的考点,主要涉及文言字词理解及句式翻译。

省略句的应用,形式多样,需要结合语境进行具体分析。

在阅读过程中,如果对古汉语中一些省略句不熟悉、不理解,必然会造成理解困难和翻译错误。

省略句这一大考点的考查类型有两类,一类是理解文言词语;一类是翻译文言句子。

考试频率为必考。

【知识建构】【问题解决】问题一:什么是省略句?请谈谈你对它们的理解。

省略句:省略是为了避免重复、突出新信息并使上下文紧密连接的一种语法修辞手段。

问题二:省略句的句式特点(补充完整句子并总结特征)第一组:(苏子)举酒属客。

(《赤壁赋》) 译:苏轼举起酒杯劝人喝酒。

于是(苏子)饮酒乐甚。

(《赤壁赋》) 译:这时候苏轼喝着酒,快乐极了。

(苏子和客)相与枕藉乎舟中。

(《赤壁赋》)译:苏轼和客人互相在船上靠着垫着睡着了。

廉颇为赵将,(廉颇)伐齐,(廉颇)大破之。

(《廉颇蔺相如列传》)(沛公)坐须臾。

(《鸿门宴》) 译:沛公坐了一会儿。

沛公谓张良曰:(公)度我至军中,公乃入。

(《鸿门宴》)译:刘邦对张良说:“……(你)估计我回到军营里,你再进去。

”樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“(今日之事)甚急。

” (《鸿门宴》)译:樊哙问:“今天的事情怎么样?”张良说:“(今天的事情)很危急!”醉翁之意不在酒,(醉翁之意)在乎山水之间也。

(《醉翁亭记》)译:醉翁的情趣不在于喝酒,而在欣赏山水的美景。

问:“(您)何以战?”公曰:“衣食所安,(我)弗敢专也,必以分人。

”(《曹刿论战》)曹刿问鲁庄公:“凭什么作战”,鲁庄公回答说:“衣食(这类)养生的东西,我不敢独自占有,一定把它分给别人.”省略句形式它们的特征是:省略主语。

第二组:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。

(《曹刿论战》)译:第一次击鼓,士兵的士气很旺盛,再次击鼓士气渐渐衰弱,第三次击鼓士气就枯竭了。

君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞(为乐)。

文言文省略句的用法

文言文省略句省略谓语的用法

如:“一鼓作气,再鼓而衰,三鼓而竭。

”

文言文省略句省略宾语的用法

如:“可烧而走之也。

”

文言文省略句省略介宾短语的用法

如:“公阅毕,即解貂覆生,为之掩户。

”

文言文省略句省略介词的用法

如:“今以钟磬置于水中,虽大风浪不能鸣焉。

”

文言文省略句省略主语的用法

1承前省。

如:“永州之野产异蛇,异蛇黑质而白章。

”

2承后省。

如:“沛公谓张良曰:‘公度我至军中,公乃入。

’”

3自述省。

如:“予爱是溪,予得其尤绝者家焉。

”

4对话省。

如:“孟子曰:‘独乐乐,与人乐乐,孰乐?’王曰:‘不若与人。

’”

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

文言文常用句式:句子成分的省略文言文常用句式:句子成分的省略1、兼语省略。

省略的兼语必须是已见于上文,或者是从内容上看没有必要说出来的。

如:①召入,使拜夫人。

((左忠毅公逸事>)──召(之)入,使(之)拜夫人。

②以相如功大,拜为上卿。

(《廉颇蔺相如列传》)──拜(相如)为上卿。

以上二例省略的兼语都是已见于上文的。

2、动词的代词宾语省略。

这种省略有两个条件:一、省略的宾语必须是可以用代词充当的,即可以从上文看出来的。

二、后边有“于”或“以”组成的.介词结构作补语。

如:①权起更衣,肃追于宇下。

(《赤壁之战》)──追(之)于宇下。

②项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事。

(《鸿门宴》)──告(之)以事。

3、部分介词的宾语往往省略。

省略的宾语必须是从上文可以看出来,能够用代词充当的。

如:①虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。

(《庖丁解牛》)──“怵然为戒”,怵然为之戒,小心翼翼地因此警惕起来。

“视为止”,视为之止,目光因此集中。

“行为迟”,行为之迟,行动因此迟缓。

②竖子不足与谋。

(《鸿门宴》)──“与谋”,与之谋,同他商量。

③左右以告。

(《冯谖客孟尝君》)──“以告”,以之告,把情况告诉(孟尝君)。

④毋从俱死也。

(《鸿门宴》)──“从俱死”,从之俱死,跟着他一起去死。

⑤衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。

(《张衡宴》)──“因以讽谏”,因之以讽谏,通过它来委婉地劝谏(朝廷)。

4、介词“于”“以”往往省略。

如:①又荆州之民附操者,逼兵势耳。

(<赤壁之战))──“逼兵势”,逼于兵势,被兵势所逼。

②又试之鸡。

(《促织》)──试之鸡,试之以鸡,用鸡去试验它。

古代汉语省略句的例子2古代汉语省略句的例子4.介词、介词宾语或介宾结构的省略介词“于”、“以”常被省略。

而介词宾语或甚而整个介宾结构,在文言中,有时也可以省略。

例:1.公与之乘。

〔与之〕战于长勺。

(左传?曹刿论战)2.有好事者〔以〕船载以入。

(柳宗元?三戒)3.以〔驴〕为神。

(同上)4.满座宾客,无不伸颈、侧目、微笑、默叹、以〔口技〕为妙绝。

(林嗣环?口技)5.河决〔于〕内黄。

(宋史?岳飞之少年时代)6.竖子!不足与〔之〕谋。

(史记?项羽本纪)7.将军战〔于〕河北,臣战〔于〕河南。

(同上)8.项王曰:“壮士!赐之卮酒。

”则与〔樊哙〕斗卮酒。

(同上)9.又献玉斗〔于〕范增。

(同上)10.衣食所安,弗敢专也,必以〔衣食〕分人。

(曹刿论战)11.遂与秦王会〔于〕渑池。

(廉颇蔺相如列传)12.秦王大喜,传以〔和氏璧〕示美人及左右。

(同上)13.今君乃亡〔于〕赵走〔于〕燕。

(同上)14.指通〔于〕豫南。

(愚公移山)15.可以〔之〕一战。

(曹刿论战)16.予独爱莲之出〔于〕淤泥而不染,濯〔于〕清涟而不妖。

(爱莲说)17.口技人坐〔于〕屏障中。

(口技)18.旦日,客从外来,与〔客〕坐谈。

(邹忌讽齐王纳谏)19.客闻之,请买其方〔以〕百金。

(庄子?逍遥游)20.古有大椿者,以八千岁为春,〔以〕八千岁为秋。

(庄子?逍遥游)21.不仁者,不可以久处〔于〕约,不可以长处〔于〕乐。

(论语)5.定语的省略例:1.虎因喜,计之曰:“〔驴的〕技止此耳!” (柳宗元?三戒)2.今〔王的(齐宣王的)〕恩足以及禽兽,而〔王的〕功不至于百姓者。

(齐桓晋文之事)3.〔你的〕技盖至此?(庖丁解牛)4.依乎〔牛体的〕天理,批大却。

(同上)6.中心语的省略例:1.彼〔的士气〕竭我〔的士气〕盈,故克之。

(左传?曹刿论战)2.善哉,吾闻庖丁之言,得养生〔的道理〕焉。

(庄子?庖丁解牛)7.兼语的省略在兼语式句子中,作为兼语代词的“之”字,常被省略。

文言文的省略句式1. 文言文省略句多少种类型省略句式是文言文的特殊句式之一。

主要有以下几种类型:一、主语省略省略主语有承接前面的主语省略,有呼应下文省略;在对话中也常常省略主语。

例如:①旦日,客从外来,(我)与(客)坐谈。

(((战国策·邹忌讽齐王纳谏)))译文:第二天,有位客人从外边来,(邹忌)跟(他)坐着聊天;二、谓语省略谓语是句子里最重要的成分,一般是不能省略的。

但是在特定情况下也有承接上文、呼应下文或因对话而省略的。

例如:①一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。

(((左转·曹判论战》)译文:第一次击鼓振作了士气,第二次(击鼓)士气低落,第三次(击鼓)士气就衰竭了;三、省略宾语。

(1)有动词宾语的省略。

例如:尉剑挺,广起,夺()而杀尉。

(司马迁《陈涉世家》)每字为一印,火烧()令()坚。

(沈括《活板》)项王曰:“壮士!赐之卮酒。

”则与()斗卮酒。

(司马迁《鸿门宴》)(2)有介词宾语的省略。

例如:竖子不足与()谋。

(同上)四、省略介词。

文言中介词“于”也常常省略。

例如:今以钟磬置()水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎?(苏轼《石钟山记》)激昂()大义,蹈死不顾(张博《五人墓碑记》)2. 文言句式,省略句要怎么判断非我也,是兵也是判断句没错,但是不知道同学觉得哪里省略了?一、判断句:对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

通常由以下几种方式构成:1.以虚词配合一定的句式表示的判断句,如借用“者”、“也”等词构成。

(l)陈胜者,阳城人也《陈涉世家》(2)夫战,勇气也《曹刿论战》(3)环滁皆山也《醉翁亭记》(4)城北徐公,齐国之美丽者也。

《邹忌讽齐王纳谏》2.借助于“乃”、“是”、“为”、“则”、“悉”、“本”等词构成。

(1)当立者乃公子扶苏《陈涉世家》(2)斯是陋室《陋室铭》(3)项燕为楚将《陈涉世家》(4)此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》(5)此悉贞良死节之臣《出师表》(6)臣本布衣《出师表》(7)此诚危急存亡之秋也《出师表》3.“者”、“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断,也是文言文中判断句的一种形式。

省略句

必修一

烛之武退秦师

晋军(于)函陵,秦军(于)汜南(省略介词“于”)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;……”(省略主语)

敢以(之)烦执事(省略介词宾语,以之)

荆轲刺秦王

秦王购之( 以) 金千斤

欲与( 之) 俱

见燕使者(于)咸阳宫

而(群臣)卒惶急无以击轲

鸿门宴

必修二

游褒禅山记

不随以止也(省略句)

必修三

琵琶行

送客(于)湓浦口。

省略介词。

本(是)长安倡女。

省略谓语。

送客(于)湓浦口。

省略介词。

使(之)快弹数曲。

省略宾语。

沉吟放拔插(于)弦中。

省略介词

寡人之于国也

可以无饥矣。

省略句,省略宾语。

劝学

学不可以已。

輮以为轮。

无以至千里。

过秦论

南取百越之地,以(之)为桂林、向郡。

省略句,省略宾语。

铸以(之)为金人十二。

定语后置句;省略句,省略宾语。

倔起(于)阡陌之中。

省略句,省略宾语。

威振(于)四海。

省略句,省略宾语。

身死(于)人手。

省略句,省略宾语。

委命(于)下吏。

省略句,省略宾语。

师说

吾从而师之。

省略句,省略宾语“之”。

今其智乃反不能及。

省略句,省略宾语“之”

必修四

廉颇蔺相如列传

传(之)以(之)示美人及左右。

今君乃亡(于)赵走(于)燕。

秦王会(于)渑池。

因厚遇之,使(之)归赵

既归,赵王以(之)为贤大夫

宁许(之)以负秦曲。

张衡传

视事三年,上书乞骸骨(省略主语“张衡”)

讽议左右(省略介词“于”)

举孝廉不行,连辟公府不就(省略主语“张衡”)必修五

归去来兮辞

童仆欢迎,稚子候(于)门

滕王阁序

物(有)华天(有)宝

十旬休假,胜友如云(聚集)

渔舟唱(于)晚,响穷彭蠡之滨

所赖君子安(于)贫

逍遥游

翱翔(于)蓬蒿之间。

陈情表

谨拜表以闻(陛下)

逮(臣)奉圣朝,沐浴清化

则告诉(陛下)不许

少仕(于)伪朝。