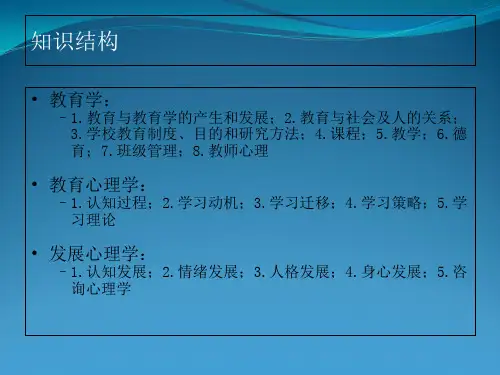

第一章教育基础知识和基本原理

- 格式:ppt

- 大小:138.50 KB

- 文档页数:68

第一章教育基本知识和基本原理教育是一种培养人的社会活动,产生于人类的生产劳动节,是传承社会文化节、传递生产经验收报告和社会生活经验的基本途径。

教育有xx和狭义之分。

狭义的教育主要批学校教育工作者,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育工作者的工作,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向变化的活动。

教育的本质属性:教育是培养人的活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定性。

它有以下四方面的特点:1、教育是人类所特有的一种有意识的社会活动,是个体在社会的生存需要。

2、教育是有意识、有目的、自觉地传递社会经验的活动。

3、教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动。

4、在教育这种培养人的活动中,存在着教育者、受教育者及教育影响三种要素之间的矛盾活动。

教育的社会属性:1、教育具有永恒性。

教育是人类所特有的社会现象,只要人类社会存在,就存在教育。

2、教育具有历史性。

在不同的社会或同一社会的不同历史阶段,教育的性质、目的、内容等各不相同,每个时期的教育具有自己的特点。

3、教育具有相对独立性。

教育受一定社会的政治经济等因素的制约,但教育作为一种培养人的社会活动,又具有相对独立性。

,教育的独立性主要表现在:第一,教育具有继承性;第二,教育要受其他社会意识形态的影响。

第三,教育与社会政治经济发展不平衡。

20世纪以后的教育的新特点:第一,教育终身化;第二,教育的全民化;第三,教育的民主化;第四,教育的多元化;第五,教育技术的现代化。

夸美纽斯的教育思想:第一,关于教学原则:他提出教育要遵循人的自然发展的原则第二,关于教学制度:他最早提出并系统论述班级授课制以及教学的原则、方法;第三,关于教学思想:他提出要把广泛的自然知识传授经普通人的“泛智教育”第四,关于教学内容:他规定了百科全书式的课程第五,关于教学原则:他首次提出并论证了直观性、系统性、量力性、巩固性和自觉性等一系列教学原则。

第一章第一节教育的认识一、教育者:对受教育者在知识、技能、品德等方面起到影响的人,教育者是教育活动的组织者和领导者。

教师是教育者的主体,是最直接地教育者。

二、教育属性:有目的的培养人和促进人的发展。

三、教育具有永恒性:只要有人类社会存在,就存在教育。

生产知识,技能,经验,使年青一代适应生产力需要,适应生产关系。

四、教育具有历史性:不同社会或同一社会的不同历史阶段,教育的性质,目的,内容不同。

随生产力的发展和社会形态的演变而变化。

五、教育具有相对独立性:教育具有自身规律,并对政治经济制度和生产力具有能动作用。

1.对社会的作用具有能动性2.具有自身质的规定性3.具有历史继承性4.与社会发展具有不平衡性5.教育具有生产性6.教育具有民族性同时受到文化发展状况与需求的制约六、个体功能与社会功能个体功能:固有功能,对社会中个体的生存和发展具有作用和效能。

社会功能:教育的衍生功能。

教育对社会的存在和发展产生的作用和效能。

推动社会发展变迁和促进社会流动变迁功能:开发人的潜能,提高素质,促进人的社会化,使人适应社会发展。

流动功能:培养筛选,提高,在不同的社会区域层次职业转换,展示各自才华。

七、正向功能和负向功能:对社会发展和人的身心发展所产生的积极促进作用。

对社会发展和个体发展所产生的阻碍作用或消极影响。

显性功能和隐形功能:教育在实际运行中出现的与之相符合的结果,促进人的全面发展,促进社会进步。

非预期功能,如再现了社会不平等,现有社会关系的复现,一旦隐形开发,就会转变成显性。

八、社会教育基本形态:1.家庭教育2.学校教育3.社会教育:特点主要表现为职能的专门性、组织的严密性、作用的全面性、内容的系统性、手段的有效性,形式的稳定性。

第二节教育起源一、起源论1.生物起源论代表人物——发过社会学家利托尔诺与英国教育学家沛西能。

2.教育的心理论——美国教育家孟禄,源于儿童对成人无意识的模仿。

3.教育劳动论——苏联米丁斯基,凯洛夫,劳动过程中的社会生产需要4.交往起源论——叶澜——《教育概论》教育是人类的交往不是生产劳动。

(一)教育基础知识和基本原理教育的含义教育是一种培养人的社会活动。

广义指凡事能增进人的知识技能,发展人的智力与体力,影响人思想的活动都是教育,包括家庭、学校、社会教育;狭义的教育指的是以影响人的身心发展为直接目标的社会活动,主要指学校教育教育的属性本质属性:有目的的培养人,是区别于其他事物的根本特征;社会属性:永恒性、历史性、独立性独立性表现在三个方面:教育具有继承性、要受其他社会意识的影响、教育与社会政治经济发展不平衡教育的基本功能教育的政治功能:第一,教育培养社会治理人才第二,教育培养合格公民。

第三,教育传播政治意识,倡导主流政治价值观。

教育的经济功能:首先,教育将可能的劳动力转换成现实的劳动力,成为劳动力再生产的重要手段。

其次,教育创造、保存并传播科学文化知识,提高全社会的科学文化水平。

再次,教育通过自身的运营,直接推动经济增长教育的文化功能:第一,教育具有文化的传递的功能第二,教育具有文化选择的功能第三,教育具有文化更新与创造功能第四,现代教育的开放性还促进文化的交流与融合。

教育的人口功能:第一,教育有助于控制人口增长第二,教育有助于提升人口质量。

第三,教育有助于改善人口结构教育的起源及发展20世纪以后教育的新特点:终身化、全民化、民主化、多元化、教育技术的现代化政治经济制度对教育的制约作用:①政治经济制度决定着教育目的的性质②决定着教育的领导权③决定着受教育的权利④影响部分教育内容教育与文化的相互关系①教育与文化是相互依存、制约的关系②文化影响教育目的的确立③文化影响教育内容的选择④文化影响教育教学方法的使用⑤教育具有筛选、整理、传递和保存文化的作用⑥教育具有选择,提升文化的作用有更新、创造文化的作用人的身心发展包括两个方面:生理的发展心理的发展人身心发展规律:个体身心发展的顺序性(有具体到抽象由浅到深,循序渐进)、个体发展的差异性(做到因材施教)个体身心发展的阶段性(针对不同年龄段的学生,提出不同的具体任务,不能一刀切)、个体发展的不平衡性(人有发展的最佳时期,关键时期内加强教育有事半功倍的效果)、个体发展的互补性(注重发现学生的自身优势,促进学生的个性发展)、影响人身心发展的因素:遗传(人身心发展的物质前提)、环境(为个体发展提供多种可能,有消极积极之分)、个体主观能动性(是人身心发展的动力)、学校教育(在人的身心发展中起到主导作用)我国当前的教育目的:培养学生的创造精神和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、守纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

第一章教育基础知识和基本原理(选择题、辨析题)(一)教育的产生与发展1教育的涵义(掌握)广义的教育:凡是增进人的知识和技能、发展人的智力与体力、影响人的思想观念的活动。

它包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育:指以人的身心发展为直接目标的社会活动,主要指学校的教育,是教育者根据一定社会发展的要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育的工作,对受教育者的身心施加影响,以使他们朝着社会期望方向变化的活动。

2教育的构成要素(掌握)教育者、受教育者、教育影响,教育者是指对受教育者在知识、技能、思想、品德等发面起到教育影响作用的人。

学校教师是教育者的主体,在教育活动中起着主导作用。

特点目的性和专业性。

受教育者是学习的主体,是在教育活动中承担学习的责任、以一定方式接受教育影响的人。

特点有发展性和不成熟性、可塑性和可教性、能动性和主动性。

3教育的属性本质属性:教育是有目的的培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定。

社会属性:永恒性(教育是人类所特有的社会现象,只要人类存在,就存在教育);历史性(在不同的社会或者同一社会的不同历史阶段,教育的性质、目的、内容等各不相同);相对独立性(教育具有继承性;教育要受其他社会意识形态的影响;教育与社会政治经济发展不平衡)。

4教育的起源与发展教育的起源说有三种观点生物起源说:利托尔诺,最明显的错误就是把动物的本能等同于教育,否认了教育的社会性心理起源说:孟禄,把教育看成简单的模仿,没有认识到教育的目的性劳动起源说:在马克思主义历史唯物论的指导下形成的,认为教育起源于人类社会的生产劳动实践之中。

劳动为教育提供了客观需要和现实条件教育的发展阶段原始社会教育:(1)没有阶级性(2)传递生产经验(3)在生产生活实践中进行古代教育:包括奴隶社会教育和封建社会教育(奴隶社会教育)我国4000多年前的夏朝已有了名叫“庠”、“序”、“校”的施教机构,(封建社会教育)到了殷商和西周又有“学”、“瞽宗”、“辟雍”、“泮宫”等。

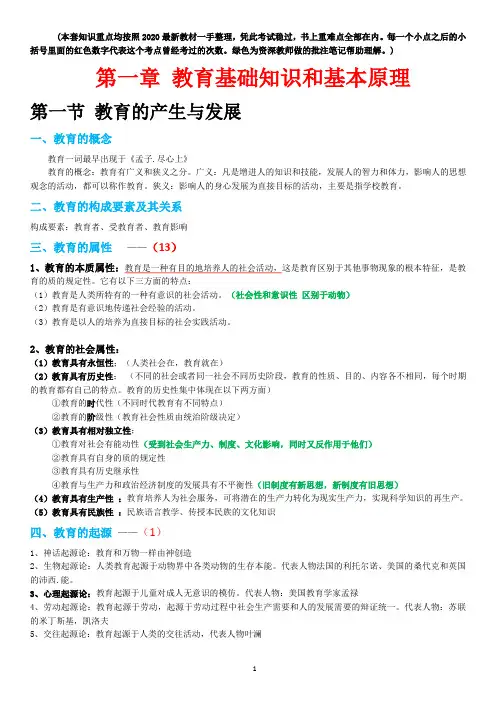

(本套知识重点均按照2020最新教材一手整理,凭此考试稳过,书上重难点全部在内。

每一个小点之后的小括号里面的红色数字代表这个考点曾经考过的次数。

绿色为资深教师做的批注笔记帮助理解。

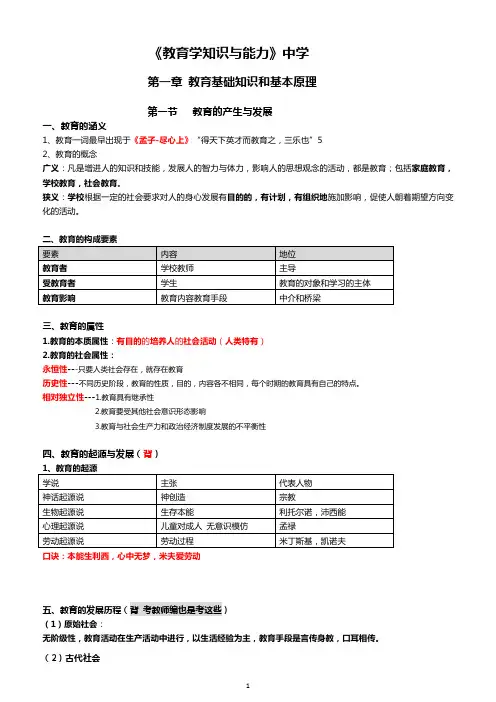

)第一章教育基础知识和基本原理第一节教育的产生与发展一、教育的概念教育一词最早出现于《孟子.尽心上》教育的概念:教育有广义和狭义之分。

广义:凡是增进人的知识和技能,发展人的智力和体力,影响人的思想观念的活动,都可以称作教育。

狭义:影响人的身心发展为直接目标的活动,主要是指学校教育。

二、教育的构成要素及其关系构成要素:教育者、受教育者、教育影响三、教育的属性——(13)1、教育的本质属性:教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定性。

它有以下三方面的特点:(1)教育是人类所特有的一种有意识的社会活动。

(社会性和意识性区别于动物)(2)教育是有意识地传递社会经验的活动。

(3)教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动。

2、教育的社会属性:(1)教育具有永恒性;(人类社会在,教育就在)(2)教育具有历史性;(不同的社会或者同一社会不同历史阶段,教育的性质、目的、内容各不相同,每个时期的教育都有自己的特点。

教育的历史性集中体现在以下两方面)①教育的时代性(不同时代教育有不同特点)②教育的阶级性(教育社会性质由统治阶级决定)(3)教育具有相对独立性;①教育对社会有能动性(受到社会生产力、制度、文化影响,同时又反作用于他们)②教育具有自身的质的规定性③教育具有历史继承性④教育与生产力和政治经济制度的发展具有不平衡性(旧制度有新思想,新制度有旧思想)(4)教育具有生产性:教育培养人为社会服务,可将潜在的生产力转化为现实生产力,实现科学知识的再生产。

(5)教育具有民族性:民族语言教学、传授本民族的文化知识四、教育的起源——(1)1、神话起源论:教育和万物一样由神创造2、生物起源论:人类教育起源于动物界中各类动物的生存本能。

教育知识与能力知识点总结高中第一章教育基础知识与基本原理教育:教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的本质属性,是教育的质的规定性。

4个特点1.教育是人类特有的一种有意识的社会活动,是个体在社会的生存需要。

2.教育是有意识、有目的、自觉地传递社会经验的活动。

3.教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动。

4.在教育这种培养人的活动中,存在着教育者、受教育者以及教育影响三种要素之间的矛盾活动。

教育的社会属性:永恒性、历史性、相对独立性(具有继承性、受其他社会意识形态影响、教育与社会政治经济发展不平衡)教育学是以教育现象、教育问题为研究对象,不断探索并揭示教育规律的一门社会科学。

研究教育学的意义:1.有利于树立正确的教育观念,增强贯彻党的教育方针的自觉性。

2.有助于掌握教育专业基础知识和基本技能。

3.有助于了解教育历史,传承思想遗产。

4.有助于了解教师职业及其工作环境。

《学记》是中国古代、世界上最早一篇特地著作教诲,教学问题的论著。

XXX“产婆术”/柏拉图“寓进修于游戏”/XXX“教诲遵循自然”昆体良西方最早教诲理论著作《雄辩术道理》(论演说家的教诲/培养),仿照-理论-练三阶段。

XXX首次把教育作为一门独立学科提出来XXX“教诲学之父”《大教学论》标志教诲学成为一门独立学科,称教师为“太阳底下最光辉的职业”,最早提出并系统论述班级授课制,遵循人的自然发展,“泛智教诲”,教学原则:直观性、系统性、量力性、牢固性、自觉性。

XXX《爱弥儿》倡导儿童本位和自然教诲。

XXX教诲学作为课程在大学教授。

XXX“教诲史上小学各科教学法奠基人”“教诲心理学化”自然主义教诲,情感教诲,爱的教诲,第一位将“教诲与生产劳动相结合”付诸实践。

XXX“白板说”和绅士教诲。

XXX“现代教诲之父”《普通教诲学》出版标志规范教诲学建立。

提出“四阶段教学”明了-XXX-系统-方法。

他的学生XXX五段教学预备-提示-比较-总括-应用。

中学教育知识与能力重点整理第一章:教育基础知识和基本原理中国古代教育思想方面,XXX被视为至圣先师和万世师表,他强调有教无类、因材施教、启发诱导,同时提倡克己复礼、诲人不倦。

XXX则是最早使用“教育”一词的XXX,他认为人性本善,强调人人平等和道德自觉。

XXX则认为人性本恶,但可以通过教育来向善。

道家则主张道法自然,弃圣绝智和仁义,回归自然和本性。

XXX被XXX称为“人民教育家”,他先后创办了多所学校,主张“生活即教育”、“社会即学校”和“教学做合一”。

西方教育名家方面,XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX等人都对教育做出了重要贡献。

比如,XXX首次将“教育学”作为独立学科提出,XXX则是近代第一位提出教育学著作的教育家,XXX则提出了绅士教育理论体系,XXX则在教育领域表达了反封建的理性革命声音。

一、教育的概念教育的词源最早见于《孟子.尽心上》,XXX认为得天下英才而教育之,是三乐之一。

XXX则认为教育是培养和谐发展的人。

XXX认为教育是为完美的成人生活做准备,XXX则认为教育即生活,学校即社会。

因此,教育的定义是在一定的社会背景下促使个体的社会化和社会的个性化的实践活动。

二、教育的含义教育是一种活动,是动物的本能活动和影响人的社会实践活动,有目的、有意识地影响人的生产、娱乐和自学活动,是人与人之间的一种有意识的向善的精神影响活动。

广义的教育是一种有目的、有意识地培养人的社会实践活动,而狭义的教育则是指学校教育,是使人不断向上、不断超越的积极的精神活动,在道德上可以接受的方式使人不断向上,发生在学校中并以教与学为外在表现形式。

教育的起源与基本形态:教育的起源可以从生物起源说、心理起源说和劳动起源说三个方面来考虑。

生物起源说认为教育是由生物本能推动的,是一种天生的本能;心理起源说认为教育是人类心理发展的结果;劳动起源说则认为教育是人们在劳动中逐渐形成的。

教育的构成要素及其关系:学校教育是在一定的社会背景下有计划、有组织的促进个体社会化和社会个性化的实践活动。

《教育学知识与能力》中学第一章教育基础知识和基本原理第一节教育的产生与发展一、教育的涵义1、教育一词最早出现于《孟子-尽心上》“得天下英才而教育之,三乐也”52、教育的概念广义:凡是增进人的知识和技能,发展人的智力与体力,影响人的思想观念的活动,都是教育;包括家庭教育,学校教育,社会教育。

狭义:学校根据一定的社会要求对人的身心发展有目的的,有计划,有组织地施加影响,促使人朝着期望方向变化的活动。

三、教育的属性1.教育的本质属性:有目的的培养人的社会活动(人类特有)2.教育的社会属性:永恒性---只要人类社会存在,就存在教育历史性---不同历史阶段,教育的性质,目的,内容各不相同,每个时期的教育具有自己的特点。

相对独立性---1.教育具有继承性2.教育要受其他社会意识形态影响3.教育与社会生产力和政治经济制度发展的不平衡性四、教育的起源与发展(背)口诀:本能生利西,心中无梦,米夫爱劳动五、教育的发展历程(背考教师编也是考这些)(1)原始社会:无阶级性,教育活动在生产活动中进行,以生活经验为主,教育手段是言传身教,口耳相传。

(2)古代社会(2)奴隶社会,我国夏代先出现了学校教育夏商西周:“痒”“序”“校”(教育机构)内容:六艺(礼乐射御书数)中国春秋:官学衰微私学兴起古印度内容:宗教教育婆罗门教佛教西方古埃及文士学校内容:文字、书写、执政僧吏为师古希腊斯巴达内容:军事、政治尚武雅典:智育、德育、美育文法修辞辩证法崇文教育(3)封建社会中国:战国——清末春秋战国时期:私学兴起,以儒、墨为主的显学盛行汉朝:罢黜百家,独尊儒术,实行文化教育政策和察举制的选士制度。

魏晋南北朝:实行九品中正制,教育上形成了上品无寒门,下品无士族。

隋唐:科举制。

宋代:《四书五经》被作为基本教材和科举考试的依据。

明代:八股文为科举考试的固定格式。

清代:废科举兴学堂。

西方:中世纪宗教教育:七艺——教会学校;七技——骑士学校1.产生了学校,教育作为统治阶级的工具2.教育与生产劳动相脱离(4)古代教育特征 3.古代教育具有阶级性,封建教育具有等级性4.古代学校表现道统性、专制、刻板、象征性5.初步发展,没有形成复杂的结构体系古代教育的特征:阶级性道统性等级性专制性刻板性象征性口诀:(街道板砖相等)(5)近现代教育1.资本主义教育的特征2.社会主义教育的特征(6)20世纪以后教育的特点(背)终身化、全民化、民主化、多元化、现代化口诀:全民多现身第二节教育学的产生与发展一.教育学的概念(单选)教育学是以教育现象.教育问题为研究对象不断探索并揭示教育规律的科学。

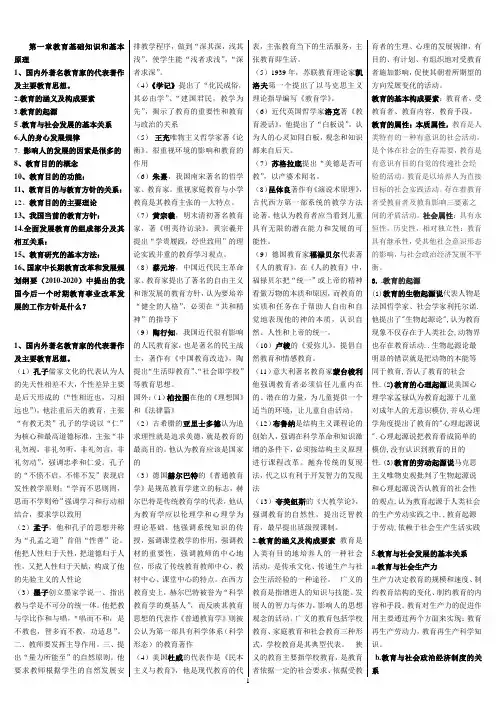

第一章教育基础知识和基本原理1、国内外著名教育家的代表著作及主要教育思想。

2.教育的涵义及构成要素3.教育的起源5 .教育与社会发展的基本关系6.人的身心发展规律7.影响人的发展的因素是很多的8、教育目的的概念10、教育目的的功能:11、教育目的与教育方针的关系:12、教育目的的主要理论13、我国当前的教育方针:14.全面发展教育的组成部分及其相互关系:15、教育研究的基本方法:16、国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)中提出的我国今后一个时期教育事业改革发展的工作方针是什么?1、国内外著名教育家的代表著作及主要教育思想。

(1)孔子儒家文化的代表认为人的先天性相差不大,个性差异主要是后天形成的(“性相近也,习相远也”),他注重后天的教育,主张“有教无类”孔子的学说以“仁”为核心和最高道德标准,主张“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,强调忠孝和仁爱。

孔子的“不愤不启,不悱不发”表现启发性教学原则;“学而不思则罔,思而不学则殆”强调学习和行动相结合,要求学以致用(2)孟子,他和孔子的思想并称为“孔孟之道”首倡“性善”论。

他把人性归于天性,把道德归于人性,又把人性归于天赋,构成了他的先验主义的人性论(3)墨子创立墨家学说一、指出教与学是不可分的统一体。

他把教与学比作和与唱,“唱而不和,是不教也,智多而不教,功适息”。

二、教师要发挥主导作用。

三、提出“量力所能至”的自然原则。

他要求教师根据学生的自然发展安排教学程序,做到“深其深,浅其浅”,使学生能“浅者求浅”,“深者求深”。

(4)《学记》提出了“化民成俗,其必由学”、“建国君民,教学为先”,揭示了教育的重要性和教育与政治的关系(5)王充唯物主义哲学家著《论衡》。

很重视环境的影响和教育的作用(6)朱熹,我国南宋著名的哲学家、教育家。

重视家庭教育与小学教育是其教育主张的一大特点。

(7)黄宗羲,明末清初著名教育家,著《明夷待访录》。

第一章教育基础知识和基本原理第一节教育的产生与发展一、教育的概念(选择、辨析)教育的词源:①“教育”概念最早见于《孟子·尽心上》:“得天下英才而教育之,三乐也”②东汉许慎在《说文解字》进行解释:“教,上所施,下所效也”,“育,养子使作善也”。

广义:凡是能增进人们的知识和技能、影响人们的思想品德观念的活动都是教育。

广义的教育包括:家庭教育、学校教育、社会教育。

狭义:学校教育。

学校教育是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育的工作,对受教育者的身心施加影响,把他们培养成为社会所需要的人的活动。

【例题】辨析题:凡是增加人们的知识和技能、影响人们的思想品德观念的活动是学校教育。

【参考答案】(1)这种说法是错误的。

(2)教育有广义和狭义之分,广义的教育是指凡是能增加人们知识和技能的,影响人们思想观念的活动,包括社会教育、家庭教育和学校教育;狭义的教育特指学校教育,学校教育是教育者根据一定社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育的工作,对受教育者身心施加影响,把他们培养成为社会所需要的人的活动。

(3)综上所述,题干混淆了广义的教育和狭义的教育,是错误的。

二、教育的构成要素(选择)1.教育者①教育者是指对受教育者进行教育的人②教育者是教育实践活动的主体(教育活动的主导者和实施者)2.受教育者①指在教育活动中承担学习责任和接受教育的人②受教育者是教育实践活动的对象(学习活动的主体)3.教育影响①是教育者与受教育者之间的一切中介的总和②教育影响是教育实践活动的手段三、教育的属性(选择、辨析)1.本质属性(质的规定性)(辨析)教育的本质属性是一种有目的地培养人的社会活动。

这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定性。

它的特点有:(1)教育的直接目的是培养人;(2)教育是人类社会所特有的有意识的社会活动;(3)教育是一种促使个体社会化和社会个体化的实践活动。

【例题】辨析题:母猴带着小猴爬树也是教育。

(一)教育基础知识和基本原理1.教育的概念:广义—凡是增进人的知识与技能、发展人的智力与体力、影响人的思想观念和活动的活动,都称为教育。

包括社会、学校、家庭教育。

狭义—以影响人的身心发展为直接目标的社会活动。

构成要素—教育者、受教育者、教育影响。

2.教育家及其教育思想:萌芽阶段:孔子——主张有教无类,重视因材施教。

因材施教的基本方法是启发诱导、强调学习与思考的结合。

墨子—“兼爱、非攻”注重文史知识的掌握和逻辑思维能力的培养,还注重实用技术的传习。

创立阶段:夸美纽斯(捷克)—“教育史上的哥白尼”,《大教学论》成为独立学科的标志。

教学原则:教育要遵循人的自然发展的原则。

教学制度:班级授课制。

教学思想:把广泛的自然知识传授给普通人的“泛智教育”。

教学内容:百科全书式的课程、教学原则:直观性、系统性、量力性、巩固性和自觉性。

赫尔巴特—《普通教育学》标志着规范教育学的建立。

是传统教育学的代表。

①将伦理学和心理学作为教育学的理论基础,奠定了科学教育的内涵。

②强调教师的权威作用,形成了教师中心、教材中心和课堂中心的三中心论。

强调教学过程是知、情、意统一的过程。

杜威(美)—《民主主义与教育》实用教育学的代表。

新三中心论:儿童、活动和经验中心。

“教育即生活、教育即生长、教育即经验的改造”;主张“在做中学”;学校即社会;五步教学法:创伤疑难情景—确定疑难所在-提出假设—推断假设—验证。

3.人的身心发展规律:顺序性、阶段性、不平衡性、互补性、个别差异性。

5.现代学制:双轨制(欧洲)单轨制(美国)分支制(前苏联)我国现行学制是从单轨学制发展而来的分支型学制。

《纲要》指出今后一个时期我国教育死也改革发展的工作方针是:优先发展、育人为本(根本要求)、改革创新(强大动力)、促进公平(基本教育国策)、提高质量(核心人物)。

6.教育目的:是教育的核心问题,是国家对培养人的总的要求,它规定卓人才的质量和规格,对教育工作具有全程性的指导作用。

目录第一章:教育基础知识和基本原理 ..................................................................................................................... - 2 -第一节:教育的产生与发展 ......................................................................................................................... - 2 -第二节:教育与社会的发展 ....................................................................................................................... - 12 -第三节:教育与人的发展 ........................................................................................................................... - 14 -第四节:教育制度 ....................................................................................................................................... - 19 -第五节:教育目的 ....................................................................................................................................... - 20 -第六节:教育研究方法(看一遍).......................................................................................................... - 23 -第二章:中学课程 ............................................................................................................................................... - 24 -第三章:中学教学 ............................................................................................................................................... - 33 -第四章:中学生学习心理 ................................................................................................................................... - 47 -第一节:认知过程 ....................................................................................................................................... - 47 -第二节:学习心理 ....................................................................................................................................... - 55 -第三节:学习理论 ....................................................................................................................................... - 60 -第五章:中学生发展心理 ........................................................................................................................... - 64 -第一节:中学生的认知发展 ....................................................................................................................... - 64 -第二节:中学生的情绪发展 ....................................................................................................................... - 65 -第三节:中学生的人格发展 ....................................................................................................................... - 67 -第四节:中学生的身心发展 ....................................................................................................................... - 71 -第六章:中学生心理辅导 ................................................................................................................................... - 72 -第一节:中学生的心理健康 ....................................................................................................................... - 72 -第二节:心理辅导方法 ............................................................................................................................... - 73 -第七章:中学德育 ............................................................................................................................................... - 74 -第一节:中学生品德发展的特点 ............................................................................................................... - 74 -第二节:道德发展理论 ............................................................................................................................... - 75 -第三节:中学道德内容 ............................................................................................................................... - 76 -第四节:中学德育过程 ............................................................................................................................... - 77 -第五节:中学德育原则、途径与方法 ....................................................................................................... - 77 -第六节:三生教育、安全教育及升学就业指导........................................................................................ - 78 -第八章:中学班级管理与教师心理 ................................................................................................................... - 79 -第一节:班级管理 ....................................................................................................................................... - 79 -第二节:班主任 ........................................................................................................................................... - 82 -第三节:课外活动 ....................................................................................................................................... - 83 -第四节:学校、家庭、社会三结合教育.................................................................................................... - 83 -第五节:教师心理 ....................................................................................................................................... - 84 -教育知识与能力(中学302)第一章:教育基础知识和基本原理第一节:教育的产生与发展一、教育的概念(一)教育的词源1、“教育”一词最早见于《孟子.尽心上》,说明:我国最早将“教”和“育”连用的是孟子。

第一章教育基础知识和基础原理一、单项选择1.《论语·为政》中,“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,这一观点反映了()。

A .教育的政治功能B .教育的文化功能C .教育的人口功能D .教育的经济功能2 .英国学者米尔顿说:“他(昆体良)的著作是整个文化教育领域中古代思想的百科全书。

我终身服膺的许多有价值的见解都可以溯源于少年时代阅读昆体良的著作。

”这一著作是()。

A .《理想国》B .《雄辩术原理》C .《尼可马可伦理学》D .《法律篇》3 .对英国“公学”产生重要影响,其思想也同样是法国唯物主义教育思想、自然教育思想和德国理性教育思想的源泉的人物和著作是()。

A .洛克的《教育漫话》B .斯宾塞的《教育论》C .康德的《论教育》D .夸美纽斯的《大教学论》4 .“教育从它的起源来说是一个生物学的过程,不仅一切人类社会有教育,不管这个社会如何原始,甚至在高等动物中也有低级形式的教育。

”这一理论是()。

A .生物起源论B .心理起源论C .劳动起源论D .神话起源论5 .“党的教育工作方针,是教育为无产阶级的政治服务,教育与生产劳动相结合。

”这一教育方针提出的时间是()。

A .1957年B .1958年C .1978年D .1985年6 .下列关于教师专业发展理论的表述有误的是()。

A .富勒和布朗的关注阶段论B .叶澜的关注阶段论C .伯林纳的教学专长阶段论D .费斯勒的职业生命周期论7 .下列教材不是宋代至民国初年最流行的儿童识字教材的是()。

A .《三字经》B .《百家姓》C .《千字文》D .《急救篇》8.校长负责制成为我国小学稳定的领导体制的时间是()。

A .1953年B .1963年C .1978年D .1993年9 .教育研究要遵循的原则不包括()。

A .客观性原则B .创新性原则C .伦理原则D .一致性原则10.专著、论文、调查报告属于()。