黄庭坚《谪居黔南10首》云:“病人多梦医,囚人

多梦赦”,遭受风吹雨打的人,总要盼望天晴,但天晴

何其难料又难盼

因此,苏轼于此想得更深,他说无风雨最好 无风

雨,则盼晴、喜晴的心事也不需有了,这便是“也无

风雨也无晴”的真谛

如何到得政治上“也无风雨也无情”的境界是

“归去” 这个词汇从陶渊明的“归去来兮”取来,

定风波 苏轼

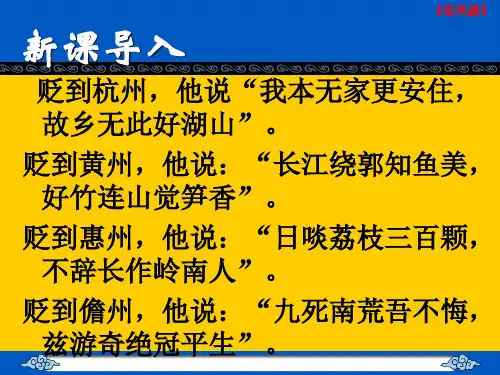

3月7日沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余 不觉 已而遂晴,故作此 沙湖:在黄冈东310里处 狼狈:进退都感觉困难

宋神宗元丰5年 1082 的3月7日,时苏轼谪居黄 州 今湖北黄冈县 已第3年 因自然现象,谈人生哲理 即景生情,而非因情造景 《东坡志林》说:“黄州 东南310里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相 田 ”途中遇雨,便写出这样1首词来,于简朴中见深 意、寻常处生波澜

《定风波》作于3月,9月作《临江仙》有 “小舟从此逝,江海寄余生”之句,使负责管束 他的黄州知州徐君猷听到后大吃1惊,以为这个 罪官逃走了 叶梦得《避暑录话》卷2 ;再看答 李之仪书中所述的“扁舟草屦,放浪山水间,与 樵渔杂处”而自觉可喜,他这种厌官思隐的心事, 可谓吐露再3

类句:

陆游《题绣川驿》:“会买1蓑来钓雨 ”

陆游《舟过小孤有感》:“商略人生为何事,1蓑 从此入空蒙 ”

张志和《渔父词》:“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨 不须归 ” 苏轼对此诗极为称赏,恨其曲调不传, 曾改写为《浣溪沙》入歌 事见吴曾《能改斋漫 录》卷106

--江湖上的“斜风细雨”既令他如此向往,路 上遭遇的几点雨自然就不觉得什么了

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎

定风波 苏轼

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行 竹 杖芒鞋轻胜马,谁怕1蓑烟雨任平生 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相 迎 回首向来潇洒处,归去,也无风雨也 无晴