《伤寒论》六经气化学说

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:13

张仲景伤寒论三阴三阳六经辩证哲眼看中医医统三才而立论,医道才能得其全。

易曰:“立天之道曰阴曰阳,立地之道曰柔曰刚,立人之道曰仁曰义”。

天地不外阴阳,阴阳不离五行,日月为易道阴阳,阴阳者,天地之大本也。

一阴一阳之谓道,三阴三阳之谓人。

人禀天地,命属阴阳,乾道成男,坤道成女,人分阴阳,男女有别,老少各异。

《礼记》有云“医不三世不服其药”。

三世者,《伏羲八卦》,《神农本草》,《黄帝内外经》是也。

为医者,上顺天和,以疗人患,非通三才之道,得往圣之心者不能医国及人。

治医首先要识人,试观人身,鼻之下曰人中,自此而上,耳目鼻皆偶,自此而下,口与二阴皆奇,三偶为阴,为坤,为地,三奇为阳,为乾,为天,地天合成一泰卦也。

泰者,太也,太也者,大也,天为一大,太为大一,一即天一生水之一,一,水也,坎也,肾也,气也,数也。

泰,上从大,下从水,水即一也,一是水,土下皆水,水是气,所以能载十,故从十从一而为土,万物土中生,万物土中死,一方水土养一方人,再推而广之,人中之后为督,为诸阳之会,人中之前为任,为诸阴之海,偶窍开阳位,奇窍开阴位,阳之用在阴,阴之用在阳也。

故耳目鼻主精气神,为五脏之用,口二阴主传送出入,为六腑之用。

阳奇,故耳目鼻聚于一,阴偶,故大小二便与口分为二,五脏属阴,而精气神无形,乃为先天之阳,自内而出,六腑属阳,而水谷有形,乃后天之阴,自外而入。

观先后阴阳之用,而水火互藏之妙昭昭矣。

医家之术,神仙之道,天地之运,思过半矣。

龙马以河图启瑞,神龟以洛书效珍,剖混沌之先机,昭乾坤之大法,方以类聚,人以群分,河洛生成变化之道,圣人先知而不讲,百姓日用而不知,世道衰微,天机隐秘,故不通造化之妙,焉知仲景之旨,只有穷宇宙人生造化之秘,方可明白仲景学说之真谛。

乾为天,为圆,为阳,为父,坤为地,为方,为阴,为母。

人禀天地,命受父母,合父母之精,以生人之身,精即人之命根也。

乾三阳,坤三阴,三阳为父,三阴为母,三阳三阴者人也。

三阳从地生,三阴从天长,天地之道,不离乎五太,太者,泰也。

《伤寒论》六经气化学说《伤寒论》六经气化学说是我国古代医家研究《伤寒论》的重要学说。

其基本内容是根据《素问》运气七篇大论中六经标本中气理论及天人相应的整体观念,经移植与发挥用来分析阐述《伤寒论》六经病发生发展及证治规律。

这一学说推动了《伤寒论》的研究及学术思想的发展。

1、气化学说的渊源气化学说渊源于《素问》中由王冰补充的运气七篇大论,《素问·六微至大论》载:“帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也?岐伯曰:上下有位,左右有纪。

故少阳之右,阳明治之;阳明之右,太阳治之;太阳之右,厥阴治之;厥阴之右,少阴治之;少阴之右,太阴治之;太阴之右,少阳治之。

此所谓气之标,盖南面而待之也。

故曰:因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。

少阳之上,火气治之,中见厥阴;阳明之上,燥气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳;少阴之上,热气治之,中见太阳;太阴之上,湿气治之,中见阳明。

所谓本也。

本之下,中之见也。

见之下,气之标也。

本标不同,气应异象。

”《素问·至真要大论》载:“少阳太阴从本,少阴太阳从本从标,阳明厥阴不从标本,从乎中也。

故从本者化生于本,从标本者有标本之化,从中者以中气为化也。

”阐述了自然界六气阴阳消长生克制化的规律,即三阴三阳以六气为本,六气以三阴三阳为标。

其六气标本中气从化规律,即具有互为阴阳表里制约相配关系的六气如何从标从本从中气运化。

后世医家在《内经》基础上又有阐发,如金·刘河间《素问玄机原病式》指出“大凡治病,必先明标本,……六气为本,三阴三阳为标。

故病气为本,受病经络脏腑谓之标也。

”张子和《儒门事亲》编成“标本中气歌”:“少阳从本为相火,太阴从本湿上坐;厥阴从中火是家,阳明从中湿是我;太阳少阴标本从,阴阳二气相包裹;风从火断汗之宜,燥与湿兼下之可。

万病能将火湿分,彻开轩岐无缝锁。

”明·张景岳《类经图翼》描绘了“标本中气图”,以脏腑为本居里,十二经为标居表,表里相络者为中气居中,六经六气各有所从所主不同。

《伤寒论》标本中气六经气化学说六经气化学说是研究《伤寒论》的六经实质及其辨证论治规律的一种学说。

标本中从化是它的理论模型之一,以往对标本中从化的探讨,或误解其义或浅论辄止,以致对六经气化学说的阐发既不全面,亦不无偏颇之处六经气化的基本内涵与气化活动规律六经气化的基本内涵包括六气、三阴三阳,中见之气和它们的相互关系及其气化活动。

根据《素问·天元纪大论》,《素问·六微旨大论》有关标本中气的论述和天人阴阳相应的思想原理,六经气化学说认为,《伤寒论》的六经(或称三阴三阳)是指'人之六气”。

六气之名与自然界风热湿火燥寒同它是六经气化活动的中心内容,三阴三阳六气的对应关系是:'厥阴之上,风气主之;少阴之上,热气主之;太阴之上,湿气主之;少阳之上,相火主之;阳明之上,燥气主之,太阳之上,寒气主之”。

六气为本,三阴三阳为六气之标,六气生化有序,则三阴三阳依次消长有节.三阴与三阳两两之间还有一定的中见关系,即太阳与少阴互为中见,阳明与太阴互为中见,少阳与厥阴互为中见。

中见之气的作用是既可协调六气标本的运动变化,又可平衡三阴三阳的偏盛偏衰。

六经气化活动可表现出一个基本规律。

《素问·至真要大论》云:“少阳太阴从本,少阴太阳从本从标,阳明厥阴尤从标本从乎中也,故从本者,化生于本;从标本者,有标本之化;从中者,以中气为化也,所谓“从”是由的意思,“化”谓生化也,按照《素问·六微旨大论》“本标不同,气应异象”的提示,标本中从化之理总以阴阳水火为依归。

如少阳本火属阳,标亦为阳,太阴本湿属阴,标亦为阴,标本同气,故二经气化从本,从本与从标并行不悖,少阴本热属阳,标则为阴,太阳本寒属阴,标则为阳,标本异气,故二经气化既从本又从标,标本俱从而非偏执一端,至若阳明厥阴不从标本从乎中见,乃因阳明本燥性凉为阴之始,阳明为标是“两阳合明”之义,阳盛而阴微;厥阴本风性温为阳之始,厥阴为标是“两阴交尽”之义,阴极而阳生,参之中气具有协调标本、平衡阴阳的作用,所以二经气化不从标本转而以中气为化,唐容川把阳明厥阴的这一气化特点分别简洁地归纳为“正是赖太阴之气以济其燥之义”;“正谓其通阳和阴,以成其氤氲摩荡之和风,则气血无病也”。

郑卢医学之《伤寒论》的六经医学理论,如何从六经去学习理解伤寒《伤寒论》的六经医学理论1. 概述(1)什么是六经学习《内经》时讲的经络是十二经络,在按摩、针灸中也用得最多,那么《伤寒论》里讲的六经或说十二经络都源于《内经》,这就是它们共同的来源。

《内经》的《灵枢经络篇》讲十二经络,还讲了冲、任、督、带,加起来就是十六经,这是以前讲过的。

今天所讲的《伤寒论》的六经传变,就是张仲景根据《内经》的学说,以及经络的思想,用在对病的辨证、与病的演变过程的辨证、立法、出方、用药的理论思想,也就是说,将六经用在对病的辨证和演变过程中间。

那么《伤寒论》所讲的六经的次序,首先是太阳,而后是阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴,这个次序不要弄乱。

太阳经就是指足太阳膀胱经,阳明指足阳明胃经,少阳指足少阳胆经,太阴指足太阴脾经,少阴指足少阴肾经,厥阴指足厥阴肝经。

十二经络有足经、手经,张仲景讲的六经辨证完全是足经,这就是六经。

(2)六经的真义六经有为病和不为病。

所谓不为病,就是指正常的时候,人身的气就按照六经循环。

所谓正常,是指六经的正常的气化。

正常的六经气化,是讲正常人自然生命的运动规律、气化的规律。

《内经》从少阳讲起,接下来阳明、太阳、厥阴、少阴、太阴这样的次序。

我们把顺序颠倒过来,按照张仲景《伤寒论》的六经次序讲的,如下:太阳之上,寒气治之,中见少阴;阳明之上,燥气治之,中见太阴;少阳之上,火气治之,中见厥阴;太阴之上,湿气治之,中见阳明;少阴之上,热气治之,中见太阳;厥阴之上,风气治之,中见少阳。

这就是人正常的六经气化的规律在《医理真传》里面,每讲一气,都讲了这样一句话的意思,只是用了另一种说法。

把“太阳之上,寒气治之,中见少阴”,表述为“太阳一经,以寒为本,少阴为中气,太阳为标”。

也是本、中、标三气。

治之,就是主治,即主气、本气。

太阳是寒为主气,寒为本气。

这几句话表达了天人合一的理论在人体科学中的运用。

《内经》上还讲:“五体以为本,六气以为用。

伤寒论“六经气化理论”伤寒论“六经气化理论”北京医星中西医结合医院韩世明主任医师《伤寒论》的六经理论极为复杂,正应了张仲景的这句话'玄冥幽微,变化难极',但我们可以由浅入深地逐渐地去思悟。

首先,学习《伤寒论》应认识到,六经各经有各自的特性。

这是因为各经的病证表现不同,六经的特性与六经的病症表现相合的,如果六经都一样,没有各自的特性,那么,同样是感受风寒,在太阳病,为发热恶寒;在少阳病、阳明病等等也都会是发热恶寒,所以,在临床上我们都没法去分了,没法去辩了,因为都一样了,为什么能分这个症候,那个症状,是因为六经各有其生理特性,产生了病理特性,因为现象根源于本质,特性代表了六经用以抗邪的物质基础即六经的正气各有特性,那么,六经的这些特性前人又是如何来认识,如何来表述呢?往往后世注家都避重就轻,不谈这个问题,而气化学家如张志聪等人以《素问》七篇大论中的标本中气的观点,解释了这个问题。

太阳本寒、阳明本燥、少阳本火等等,在六经的病理之中,确有说明其病理特性的意义。

再下来,思维六经的这些有特性的正气是由哪里来的,如何产生的。

张志聪说:天有六气,人也有六气。

但一般人都是执着在这一步上悟不出来,如果悟不出,你可以换一个方向去悟。

张仲景曾说:'天布五行,以运万类,人禀五常,以有五脏',然后才是'经络府俞,阴阳会通。

'在《金匮要略》中又说:'风气虽能生万物,亦能害万物,…若五脏元真通畅,人即安和。

客气邪风,中人多死。

'从中可以领悟到五脏的精气即五脏元真就是抗御风邪等外邪的人体正气。

进一步领悟到人体的六经正气就是本原于五脏元真,以五脏之气虽为五,但一火可以分成二火,以五脏的心火为基础,就可分生出少阴本热与少阳本火。

由于五脏之气有木火土金水的五行特性,当然,就可以产生出六经之气风热火湿燥寒本气特性。

在内经中有这样一句话“东方生风,风生木。

”记得这句话吗?实际上风和木是紧密联系的,如果将六经之气与五脏元真联系起来,我们已经在前人认识的基础上在发展气化理论的认识了。

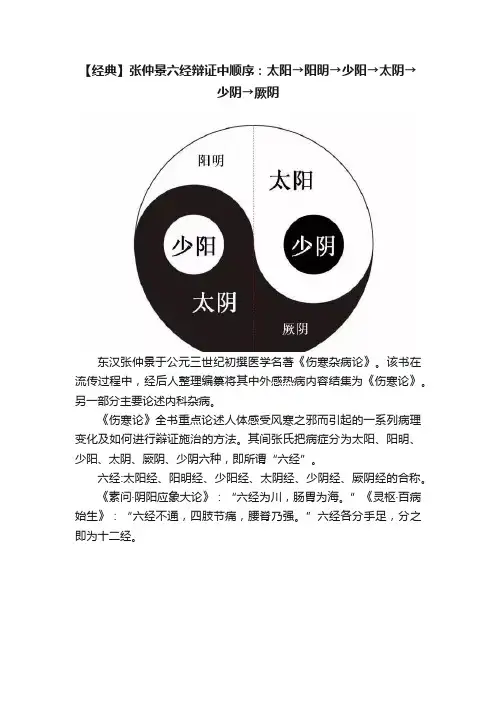

【经典】张仲景六经辩证中顺序:太阳→阳明→少阳→太阴→少阴→厥阴东汉张仲景于公元三世纪初撰医学名著《伤寒杂病论》。

该书在流传过程中,经后人整理编纂将其中外感热病内容结集为《伤寒论》。

另一部分主要论述内科杂病。

《伤寒论》全书重点论述人体感受风寒之邪而引起的一系列病理变化及如何进行辩证施治的方法。

其间张氏把病症分为太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴六种,即所谓“六经”。

六经:太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经、厥阴经的合称。

《素问·阴阳应象大论》:“六经为川,肠胃为海。

”《灵枢·百病始生》:“六经不通,四肢节痛,腰脊乃强。

”六经各分手足,分之即为十二经。

一、太阳病首先是体表肌肤上所表现出来的症状和太阳经所过的地方所现出来的证状,包括太阳伤风, 太阳伤寒, 以及太阳温病等。

太阳病感冒身体强壮的七天会自愈,如果一周不愈,病邪就向里传。

疾病传变里传有两种, 一是入阳明, 一是入少阳。

二、阳明病阳明病就是进入胃及大肠系统, 病人会产生燥热, 所以身体强壮的人阳明无寒症, 全部是热症, 而且会饥饿,能吃全身冒冷汗, 全身热,且便秘, 大便排不出来。

表症如果传入阳明的话, 病毒就不会再往里走, 到此为止。

分两种情况:一虽然发热出汗,面目通红但是大便不干结,这时就用白虎汤。

在胃的下方有东西堵着的时候, 便秘, 肚子痛, 病人呈现的症状是朝食暮吐,说明这个东西堵在胃里面,这时候用大黄甘草汤。

有的人表症进入少阳,少阳如果没有治好的话, 就进入阴经。

阳是指是外面,属于腑,阴是里面指脏, 阴经就是进入肝心脾肺肾,进入内脏了。

三、少阳病进入少阳,也就是胆经和三焦经西医就是淋巴系统和内分泌系统, 症状是往来寒热,口苦、咽干甚至目眩。

在太阳的时候, 病人只会觉得寒,怕冷怕风。

但进入少阳,病人会忽冷忽热, 两个太阳穴会间有疼痛,间有恶心呕吐,甚至身体转侧疼痛,有这些症状我们就知道病人得了少阳病。

有两种汤剂可以治疗,小柴胡汤及大柴胡汤。

【摘要】《伤寒论》六经气化学说是我国古代医家研究《伤寒论》的重要学说。

其基本内容是根据《素问》运气七篇大论中六经标本中气理论及天人相应的整体观念,经移植与发挥用来分析阐述《伤寒论》六经病发生发展及证治规律。

这一学说推动了《伤寒论》的研究及学术思想的发展,本文主要通过对六经气化理论的产生发展及案例对《伤寒论》六经气化学说进行介绍。

关键词伤寒论六经气化理论《伤寒论》六经气化学说是我国古代医家研究《伤寒论》的重要学说。

其基本内容是根据《素问》运气七篇大论中六经标本中气理论及天人相应的整体观念,经移植与发挥用来分析阐述《伤寒论》六经病发生发展及证治规律。

这一学说推动了《伤寒论》的研究及学术思想的发展。

1伤寒六经气化理论来源[1]六经气化理论,既不具体见于《伤寒论》,也不系统见于《伤寒论》之前的其它医学经典。

而是,后世研究《伤寒论》的一派医家,根据《内经》天人合一的思想,援用《素问》运气七篇大论六气气化学说,结合《伤寒论》辨病辩证具体内容,逐步完善而形成。

故此要想清楚了解六经气化理论,必先清楚了解六气气化学说,作为登堂入室的阶梯。

1.1《素问》六气气化学说原始运气七篇大论,用五运(木、火、土、金、水)从常变两方面探讨一年五季的(春、夏、长夏、秋、冬)变化运行规律,以六气(风、火、热、湿、燥、寒)从我国气候区划、气候特征常变两方面探究气旋活动规律,再将五运和六气结合起来,分析归纳各年气候的变化。

创立伤寒六经气化理论的医家主要是从中选取出“六气标本中气”“六气标本中气从化”以及“三阴三阳开阖枢”等理论,来阐释《伤寒论》三阴三阳辨病辩证论治体系的实质,揭示其阴阳、虚实、寒热定性,表里浅深定位之意蕴,阐明其病证的因机证治原理。

所以谈论六气气化,先应从“六气标本中气”说起。

1.1.1六气标本中气说略六气标本中气出自《天元纪》、《六微旨》两篇大论,又以《六微旨》为详细。

其说:“黄帝问曰:呜呼远哉!天之道也,如迎浮云,若视深渊,视深渊尚可测,迎浮云莫知其极。

《伤寒论》六经辨证之我见《伤寒论》以三阴三阳表示伤寒病证的形成、发展和变化规律。

后世医家总结出六经辨证,对六经的本质研究形成各种学说,有经络说、脏腑说、气化说、部位说、阶段说、症候群说、综合说等。

六经辨证包含了太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六气病机,并蕴含着“阴、阳、表、里、寒、热、虚、实”八纲。

历代研究《伤寒论》者众多,迄今有医家逾700人,产生专著1700多部,发表论文逾3万篇。

从源到流,从本到末,从内涵到外延,有以文解论、以经解论、以论解论、以注解论、有以心解论等。

历代医家多重视六经实质的研究并形成了多种学说,但解释六经离不开其所属脏腑、经络及气化功能。

本研究以六经为纲,脏腑经络气血为目,用八纲作为纽带,对伤寒六经病证进行重新疏理,以揭示六经病证及其方系的变化规律,同时以各经的特性和组合分析六经变证。

此外,就少阴心肾进行中西医理论汇通的探讨,以期为临床上急危重病症的中医治疗提供理论依据。

1 六经辨证是最经典和最根本的辨证体系张仲景“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎卢》、《药录》并平脉辨证,为《伤寒杂病论》,合十六卷”,创立了六经辨证论治体系。

《伤寒论》本无“六经”之说,六经之名源自《内经》。

如《素问·阴阳应象大论》云:“六经为川”。

《素问·气交变大论》云:“六经波荡,五气推移。

”《灵枢·刺节真邪》曰:“六经调者,谓之不病” 等。

后世论《伤寒论》者,对六经演绎有经络说、脏腑说、气化说、部位说、阶段说、症候群说、综合说等。

《伤寒论》以六经分病、论证、辨治并断转归,其三阴三阳论证,清楚地表达了疾病的病性、病位、病势和转归,实际上后来提炼出的“阴、阳、表、里、寒、热、虚、实”八纲辨证已在其中得到表达,后世温病的“卫、气、营、血”和“三焦辨证”也是以六经辨证为框架进行发挥和充实。

既然三阴三阳已表达了整个有机体的各个层面和状态,其自然具有脏腑、经络的生理病理基础。

伤寒论》六经气化学说《伤寒论》六经气化学说是我国古代医家研究《伤寒论》的重要学说。

其基本内容是根据《素问》运气七篇大论中六经标本中气理论及天人相应的整体观念,经移植与发挥用来分析阐述《伤寒论》六经病发生发展及证治规律。

这一学说推动了《伤寒论》的研究及学术思想的发展。

1、气化学说的渊源气化学说渊源于《素问》中由王冰补充的运气七篇大论,《素问·六微至大论》载:“帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也?岐伯曰:上下有位,左右有纪。

故少阳之右,阳明治之;阳明之右,太阳治之;太阳之右,厥阴治之;厥阴之右,少阴治之;少阴之右,太阴治之;太阴之右,少阳治之。

此所谓气之标,盖南面而待之也。

故曰:因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。

少阳之上,火气治之,中见厥阴;阳明之上,燥气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳;少阴之上,热气治之,中见太阳;太阴之上,湿气治之,中见阳明。

所谓本也。

本之下,中之见也。

见之下,气之标也。

本标不同,气应异象。

”《素问·至真要大论》载:“少阳太阴从本,少阴太阳从本从标,阳明厥阴不从标本,从乎中也。

故从本者化生于本,从标本者有标本之化,从中者以中气为化也。

”阐述了自然界六气阴阳消长生克制化的规律,即三阴三阳以六气为本,六气以三阴三阳为标。

其六气标本中气从化规律,即具有互为阴阳表里制约相配关系的六气如何从标从本从中气运化。

后世医家在《内经》基础上又有阐发,如金·刘河间《素问玄机原病式》指出“大凡治病,必先明标本,……六气为本,三阴三阳为标。

故病气为本,受病经络脏腑谓之标也。

”张子和《儒门事亲》编成“标本中气歌”:“少阳从本为相火,太阴从本湿上坐;厥阴从中火是家,阳明从中湿是我;太阳少阴标本从,阴阳二气相包裹;风从火断汗之宜,燥与湿兼下之可。

万病能将火湿分,彻开轩岐无缝锁。

”明·张景岳《类经图翼》描绘了“标本中气图”,以脏腑为本居里,十二经为标居表,表里相络者为中气居中,六经六气各有所从所主不同。

《伤寒论》的六经气化[复制链接]六经气化天有六气,六气分主客二气。

主气恒常不变,年年如此。

它是合于四时阴阳春生夏长秋收冬藏运行不息的这个大规律的,所以它是以五行相生木生火,火生土,土生金,金生水,水生木的顺序运行,循环往复,一年而周,它是宇宙气化的主体规律,所以六气禀承其规律就称为主气。

《内经》对主气的运行规律有具体的描述:显明之右,君火之位也;君火之右,退行一步,相火治之;复行一步,土气治之;复行一步,金气治之;复行一步,水气治之;复行一步,木气治之;复行一步,君火治之。

从运气的角度来说,主气的运气是平和的,恒常的,不变的。

从气候的角度来说,是有规律的,正常的,主体的规律就是春温夏热,秋凉冬寒,从万物的生成直到宇宙的毁灭,亘古不变,所以它就象主人一样,不会走,永远在家里,家中大小事情都取决于主人。

如图:主气运行图客气运行图客气就不同,来了去了,去了来了,没有个准,它的运行每一年不同,它是根据每年年份的地支来确定的,所以它不合于四时阴阳的大规律,但它合于阴阳互化的规律,从阴至阳,由阳化阴,首先厥阴,少阴,太阴,由一阴至三阴,然后从阴出阳,少阳,阳明,太阳,从一阳至三阳,又由阳化阴,接下来又是厥阴,由阴出阳,由阳化阴,也就是初之气厥阴,二之气少阴,三之气太阴,四之气少阳,五之气阳明,六之气太阳,顺次排列,一年而周,一步一气各主六十日八十七刻半,合一年三百六十五日,客气循环的规律就是这样的。

但是由于客气的运行是循环的,犹如一个圆,其实是没有起点和终点的,所以初之气是厥阴,终之气是太阳只是假定最初的状态,具体的一年内的起点和终点,就需要由年份的地支来确定了。

《六微旨大论》:帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也?岐伯曰:上下有位,左右有纪。

故少阳之右,阳明治之;阳明之右,太阳治之;太阳之右,厥阴治之;厥阴之右,少阴治之;少阴之右,太阴治之;太阴之右,少阳治之。

此所谓气之标,盖南面而待也。

故曰,因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。

从运气学说探讨伤寒六经气化趋势规律的设想

一、什么是伤寒六经气化趋势规律

伤寒六经气化趋势规律是指六经之气化变化趋势,这六经是指胃经、大肠经、膀胱经、肝经、脾经、肾经。

气血活动的调节是一个有机的过程,一个机体的正常生理功能的运行,要求各经脉营养质的供给充分,运行才能顺畅。

当其中一脏功能失调时,所有其他脏腑的功能都也会受到影响,也就形成一种气化趋势规律。

二、运气学说探讨伤寒六经气化趋势规律

1、从《黄帝内经》看,古人从运气学说探讨伤寒六经气化趋势规律。

《黄帝内经》指出气血养心,气血营养脾、肝、肾,脾生气血、气血营肝、肾,肝收气血,气血营胃、肠、胞,肾催气血,气血营心。

可见,运气学说可以借助运行在身体内的能量循环模式以及气血信息网络,解释伤寒六经气化趋势规律。

2、运气学说强调,人体内部和外部环境之间有一种静态动态的能量交换,这种能量交换会影响人体气血机能的流动和调剂。

这也就是伤寒六经气化趋势规律,根据这种规律,我们可以更好地理解伤寒六经的

气化动态及影响因素,从而针对人体不同的气血状态,采取适当的治疗方案,达到疑难病症的调养平衡。

三、总结

伤寒六经气化趋势规律表明,当一个脏腑发生失调时,会影响其他脏腑的正常运转,也就是伤寒六经气化趋势规律。

运气学说提出,人体内部和外部环境之间有一种静态动态的能量交换,会影响人在伤寒六经上的气化趋势及状态。

理解伤寒六经气化趋势规律有助于我们准确定位病症及治疗,从而达到调养气血的目的。

从人体阴阳本体结构看《伤寒论》六经实质《伤寒论》六经指太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴而言,弄清六经之实质关系到对六经辨证论治体系的准确理解与熟练运用。

历代关于六经实质见解颇多,或从经络学说论,或从脏腑功能论,或从病变阶段论,或从症候群论,或从气化学说论等。

诸多见解中,似以气化学说诠解六经分量较重,如著名伤寒学家刘渡舟以“标本中气”论之便是。

本文拟从人体阴阳本体结构出发,结合《伤寒论》自身的相关条文,试图简明地给出《伤寒论》六经实质一个自恰性的认定。

人体阴阳的本体结构人体阴阳本体结构指人体生命活动最基本的阴阳关系,该结构又有着两条基本遵循,即人体阴阳运动的一致性和交感性,此二条亦是中医理论的基本原理。

人体阴阳运动的一致性《素问·阴阳离合论》曰:“阴阳者,数之可百,推之可千,数之可千,推之可万,万之大不可胜数,然其要一也。

”此处“其要一也”,乃指天地万物存在着无穷尽的层次和形式,用阴阳来体现和推演是数不胜数的,最终的总趋势却是可以用一对阴阳来体现的,即包括人之生命在内的天地万物的运动终是一阴一阳的运动,此为天地阴阳运动的一致性。

由于阴阳运动存在一致性,中医学对人之生命状态从整体上以一阴一阳进行描述与判断便成为可能。

人体阴阳运动的交感性与本体结构人体阴阳运动的交感性,指阴阳在运动中能够实现相交相感,这是人之生命存在的基本前提。

与这种阴阳的相交相感所相应的阴阳关系又是如何的呢?人体的阴阳关系指阴阳在升降开合运动中的相对位置关系。

目前中医界对这种阴阳在运动中相对位置的定位有较大的模糊性,一般看法是阳在外,阴在内。

这种看法带有习惯性,而其模糊性与不能客观认识阴阳关系的“体”和“用”有关,也与不能正确理解《素问·阴阳应象大论》所谓“阴在内阳之守也,阳在外阴之使也”有关。

按照阳向上向外、阴向下向内的阴阳自身的趋动本性,如果人体一阴一阳运动时的相对关系是阳在外,阴在内,则阴阳运动后就会分离,将有悖于生命生存的先决条件。

《伤寒论》六经实质现代新解——六期辨证伤伤寒论六经实质现代新解——六期辨证中化西医自朱肱在其《类证活人书》中首次将《伤寒论》三阴三阳称为“六经”以来,有关“六经”的涵义及其实质一直是中医各学者聚讼的焦点,众说纷纭,莫衷一是。

到目前已有三四十种说法,代表性的有1.经络说、2.脏腑说、3.气化说4.六经辨证体系说5、六经层次说、6.六病说等等。

所以,“六经”成了学习或研究伤寒论的一大关键环节或重要概念,而其实质成了学习与研究伤寒论的一大障碍。

只有突破六经实质的研究,才能破解伤寒论当中的许多难题及奥秘,才能真正理解伤寒与温病之间的区别与联系,理解温病伤寒与杂病之间的区别与联系。

为此,笔者依据“中化西医”的思想与方法,立足于现代外感、热病的临床特征,探索发现六经其实质就是各种外感、热病类疾病在发生、发展过程中出现的六个部位损伤的六种情况,它同温病卫气营血辨证分期的机理一样,都是对疾病发生发展变化过程的病理分类与辨别,从而建立了温病、伤寒、杂病等共同的统一的疾病中医现代临床“六期”辨证论治模式。

疾病临床发生发展六大基本病理特点的现代中医化伤寒论是四大经典之一,更是外感疾病的经典,这说明其在当时的临床实践活动中具有很好的指导作用与极广泛的应用,可是为何在21世纪的今天,情况却发生了变化:在普通感冒、流行性感冒、胃肠型感冒、中暑、伤暑,以及其他感染性、非感染性外感疾病的诊疗过程中,为何伤寒方、伤寒法及六经辨证的应用频率,不及温病方、温病法及卫气营血辨证的那么多呢?相反,伤寒方、伤寒辨证论治法却在内伤杂病当中应用极其广泛?这难道说明伤寒论是一部治疗内伤杂病的专著?不是吧!既然如此,我们不妨先从各种内伤杂病发生、发展规律的现代医学认识入手,利用“中化西医”的思维方法,探讨其病理变化的具体全过程:大家知道,一般内伤杂病,或者慢性非感染性疾病,它们大都是因为外感或急性发作后,由于治疗或调理不当,而遗留来的。

尤其是张仲景的那些年代、那种科技条件,自然是很常见、很普遍的事情。

《伤寒论》的气化学说研究《伤寒论》六经辨证的理论是很多的。

其以标本中见的理论去指导六经证治的则称之为气化学说,这个学派的代表则有张隐庵、陈修园等人。

气化学说源于《内经》的运气学说,经过伤寒家们的移植和发挥,用以说明六经六气标本中见之理,以反映六经为病的生理病理特点而指导于临床。

为此,阐述这一学说时,必须先从《素问·六微旨大论》谈起。

它说:“少阳之上,火气治之,中见厥阴;阳明之上,燥气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳;少阴之上,热气治之,中见太阳;太阴之上,湿气治之,中见阳明。

所谓本也,本之下,中之见也,见之下,气之标也。

”由于以上的阴阳六气标本理论的建立,就为伤寒学六经气化学说提供了理论上的根据,应当为之指出的是,《内经》的阴阳气化学说,是古人观察自然界气候知识的说理工具,由于人与天地相应的关系,而有“物生其应,气脉其应”的说法,故可引用气化学说以指导六经标本中见的理论和规律。

六经的标本中见方法是(以太阳为例):足太阳经脉在外而为标,足太阳腑在里而为本,然太阳又与少阴为表里(膀胱与肾经脉互通),故太阳膀胱以少阴肾为中气。

余,而不加繁引。

六经分阴阳,阴阳为标;六经分六气,六气为本。

标本之间所维系的阴阳表里关系,则叫中气。

“中气”在六经标本气化中有重要的意义,它能使阴阳配偶,以调节气化的盛衰,则使生机不息,而起到枢机的作用。

为此,我认为,标、本、中的关系并非是孤立的,而是一个互相联系的有机体,它们在气化过程中,皆负担一定的气化职责。

所以,我们对《至真要大论》说的“少阳太阴从本,少阴太阳从标从本,阳明厥阴不从标本,从乎中见”的提法,就不必要生搬硬套而死于句下。

我又认为古人所说的“从”,乃是相对之言,而非绝对之论。

然注家多不能识其理趣,不敢逾越一步,就束缚了它们的作用。

比如说少阳本火而标阳,太阴本湿而标阴,标本之气同性,故在运用时,古人或从少阳火气之本,或从太阴湿气之本,这种以本带标方法,去反映少阳、太阴的病理变化,肯定说是对的。

肝血温升,升而不已,温化为热,则生心火;肺气清降,降而不已,清化为寒,则生肾水。

水之寒者,五藏之悉凝也。

阴极则阳生,故纯阴之中,又含阳气。

火之热者,六府之尽发也。

阳极则阴生,故纯阳之中,又胎阴气。

阴中有阳,则水温而精盈;阳中有阴,则气清而神旺。

神发于心,方其在肝,神未旺也,而已现其阳魂;精藏于肾,方其在肺,精未盈也,而先结其阴魄。

《素问》:随神往来者谓之魂,并精出入者谓之魄。

盖阳气方升,未能化神,先化其魂,阳气全升,则魂变而为神。

魂者,神之初气,故随神而往来。

阴气方降,未能生精,先生其魄,阴气全降,则魄变而为精。

魄者,精之始基,故并精而出入也。

刘渡舟研究《伤寒论》的理论,可称丰富多采,美不胜收。

如用六经六气、标本中见的理论,指导六经辨证论治之法的,则称之为“气化学说”而名称前茅。

在清代这个学说非常盛行,其代表人物则有张隐庵、张令韶、陈修园等人。

到了今天,“气化学说”,逐渐凋谢,濒于失传。

有的学者,目之为“形而上学”,反而对它加以批判。

我认为气化学说,是从中医的理论特点而产生。

是天人相应的整体观,六气人体的辨证法。

成立一个学说,乃是发展中的精华结晶。

为了慎重起见,所以不能轻率地把它一棍子打它。

而仍有研究分析之必要。

张仲景在《原序》写道“夫天布五行,以运万类”,揭示了《伤寒论》的内涵,而有气化之机;“经络府俞,阴阳会通”,说出了天人之间而有互相沟通之理。

张仲景重视气化学说,事实俱在,胜如雄辩。

气化学说,如树之有本,水之有源,肇始于《内经》“七篇大论”而以《阴阳大论》为篙矢。

张仲景把经络与气化有机地进行了结合,他在《伤寒例》中,一字不漏地引用了《阴阳大论》。

不但发扬了气化学说,而且保存了旧论(《阴阳大论》)免于亡佚,这是一个伟大收获。

中医学离不开五运六气,而且中医的特点也就在此突出。

我们天天讲风、讲火、讲湿、讲寒,为什么对《伤寒论》的气化理论,一听就勃然大怒,愤然而起呢?《内经·六微旨大论》云;“少阳之上,火气治之,中见厥阴,阳明之上,燥气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳,少阴之上,热气治之,中见太阳;太阴之上,湿气治之,中见阳明,所谓本也。

本之下,中之见也,见之下,气之标也。

”《六微旨大论》指出了六气标本中见的气化组成,以及它的规律与程序,所以它是“气化”学说的核心与理论根据。

首先它指出了三阴三阳,是由六气所化而为之主。

风化厥阴,热化少阴,湿化太阴,火化少阳,燥化阳明,寒化太阳。

由六气所化,建立了三阴三阳。

所以六气为气之本,而三阴三阳则为气之标。

六气之本,乃是气化学说的第一手材料。

“气化”就是六气的变化,神出鬼没,变化万千。

但是它有规律可寻,这就是“气化学说”—门知识了。

阴阳为标,它说明了六气必须分出阴阳,它虽是六气所派生,但必须由阴阳定性以后,才能起到客观实际之应用。

在六气之本,与阴阳之标,而兼见于标本之间的,则叫做“中气”。

“中气”,乃是阴阳表里之相合的产物。

因为它在表里之间存此一格,因此它有节制六气,平衡阴阳的作用。

本气、标气、中见之气,鼎足而三。

但它们是一个有机的整体互相联系,互相配合,或互相支持,或互相颉颃,使气达到化育万物,品类咸彰之目的。

人的脏腑阴阳,经脉互相络属,共有“六合的格局:足太阳膀胱经与足少阴肾经互相络属而为一合;足少阳胆经与足厥阴肝经互相络属而为二合;足阳明胃与足太阴脾经互相络属而为三合;手太阳小肠与手少阴心经互相络属而为四合;手少阳三焦与手厥阴心包经互相络属而为五合;手阳明大肠与手太阴肺经互相络属而成为六合。

中医学中有唯物论与辩证法的精髓。

它将阴阳毫不保留地与一定的物质相结合,叫做“阴阳应象”。

所以六气配阴阳,脏腑配阴阳,只是唯物论的辩证法而已。

把这个道理明白了,我们再讲“气化”学说“从本”、“从标”、“从中见”的具体内容,似乎就比较容易一些。

《至真要大论》对气化而有“从本”、“从标…、“从中见”的一定范围。

那么,什么是“从”呢?“从,当随从讲”,也就是跟随的意思,言六气为本,阴阳为标,阴阳表里之相合,而为中气,抟之为一,分之为三。

在分析病症,指导临床,对气化学说三个方面,而不是随意排定,它有一定格式与摊派的理论。

《至真要大论》说:“少阳、太阴从本;少阴、太阳从本从标,阳明、厥阴不从标本,从乎中也。

”由此来看,“从”,是有原则的,分层次的,而有范畴与规定的。

少阳、太阳从本,其理论在于少阳本火而标阳;太阴本湿而标阴,阴阳标本之气相同,而无差别之处,所以少阳应从本气之火,太阳应从本气之湿化。

以上提示我们,治少阳病要抓住火,治太阴病要抓住湿。

至于少阴,太阳从本从标的道理,因为少阴本热而标阴,太阳本寒而标阳,两经的特点是“标本异气”难求一致,不能归于一方。

所以就有或从本,或从标的两种证情先后出现。

结合《伤寒论》的太阳病而论:“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒。

”“必恶寒”,言“恶寒”在发热之先。

根据临床观察,即病者,必先恶寒,不即病者,则多见发热。

恶寒先见,乃是动了太阳的本寒之气;发热在后,则是动了太阳的标阳之气。

古人云:有一分恶寒,便有一分表证。

为什么太阳病的恶寒,跟随的如此之紧?因为太阳的气化是本寒,病随本寒而化,所以恶寒而为突出。

以上将古人的气化学说,从标、从本、从中见的道理与模式大致地论述了一个梗概。

我认为对气化学说,亟须改进的问题有二:一个是五运六气要大众化,要推陈出新,不能始终不变地“模式化”,而使人难于接受;第—是本着“善言天者,必应之于人”的原则,就应该把气化的原理联系六经为病的生理病理特点,从中可以发现气化具有互补性、颉颃性。

最要紧地要以《伤寒论》的精神而互相印证,用六经六气的学说推动气化学说不断地向前发展。

一、太阳经病太阳为寒水之经,本寒而标热,中见少阴之热化。

古人认为太阳标本气异,故有从本、从标两从之说。

然而,寒水虽为太阳本气,但它能化生标阳之热,因为太阳的中气是少阴,古人只讲“表里相络者为中气”的形式和位置而不谈中气与本经的生理病理关系。

少阴之气为热,而与太阳膀胱相通,它能温化寒水变而为气。

这个气又能达于体表,布于全身,而起到闭表抗邪的功能。

可以说,“气”从水生、“水”则由气化。

两者相互为用,达成阴阳表里之关系。

为此,在太阳病中也出现较多的少阴寒证,例如第29条的四逆汤证;第六十一条的干姜附子汤证;第八十条的真武汤证等。

这和太阳的“中气”少阴气化不利而有干丝万缕的内在联系。

外邪初客于表时,出现的恶寒现象,陈修园曰:“太阳主人身最外一层,有经为病,有气之为病,……何以为气?《内经》云:“太阳之上,寒气主之,其病有因风而始恶寒者,有不因风而自恶寒者。

虽有微甚而总不离乎恶寒。

盖人周身八万四千毛窍太阳卫外之气也。

若病太阳之气,则通体恶寒,若病太阳之经则背恶寒。

”人入浴汤时,首先出现的不是热,而是洒然寒,然后则发热。

根据《阴阳大论)所说,中而即病者,名曰伤寒。

不即病者,名曰温病。

凡即病之伤寒则以恶寒为先,阳郁之发热则在恶寒之后。

恶寒则从太阳之本化,发热则从太阳之标化。

所以《伤寒论》的第三条“太阳病,或已发热,或末发热,必恶寒”。

仲景对恶寒与发热的先后,交待地非常明白,而且对本、标气化之理也昭然若揭矣。

二、阳明经病阳明气化不从标本,而从太阴中见之湿化。

因为两阳合明,名曰阳明。

阳气太盛,必用阴加以节制,方使气平而无病。

为此,乃有随从“中见”之湿化颉颃其燥气。

燥得湿,相济为美。

若湿太盛,或燥太盛,则燥湿不得其平反而为病。

阳明之中气为湿,若湿气不及,则不以从中而化,而反从本燥之化,抑或从标阳之热化。

这样,就成为湿化不及,燥气太过,便可发生阳明病的燥热实证出现。

阳明病的热证:在于上者,热与气郁,则见心中懊侬,胸中窒塞,舌上有苔;在于中者,则热伤气阴,而见渴欲饮水,口干舌燥;在于下者,则热与水结,而见脉浮发热,渴欲饮水,小便不利。

阳明病的实证:“潮热”“腹满”、…手足濈然汗出”,谵语,大便操结,脉沉紧,舌燥苔黄。

至于阳明而从“中见”之湿化,反映在阳明病中则非常突出,例如第187条的“伤寒脉浮而缓,手足自温者,是为系在太阴。

太阴者,身当发黄,若小便自利者,不能发黄。

至七、八日大便坚者,为阳明病也。

”陈修园注:“阳明与太阴之气相为表里,邪气亦交相为系。

伤寒阳明脉大,今浮而缓,阳明身热,今手足自温,是为病不在阳明而系在太阴。

太阴者,湿土也,湿热相并,身当发黄。

若小便自利者,湿热得以下泄,故不能发黄。

至七八日已过,唯八日值阳明主气之期,遂移其所系,而系阳明。

胃燥则肠干,其大便无有不坚者,以为阳明也。

”他又说:“此节合下节,明阳明与太阴相表里之义也。

”殊不知阳明从中见太阴之湿化乃为正局。

而不从标、本之化也。

所以本节论述中见太阴湿化之典型者,而陈氏反解为阳明与太阴相表里之病,勿乃干虑之—失欤?由上所述,可以看出阳明病,燥则从本,热则从标,湿则从中见也。

所以古人指定,从中见之义,让我们从湿的对立之气,去认识燥热之病。

何况阳明病开宗明义而以三种阳明立论,首先提出“太阳阳明为脾约”,脾之阴液而为胃之燥气的约束不前。

再观阳明中见湿化各证,对比论证能不令人玩味无穷也。

正如张隐庵所说:“阳明发热而渴,大便燥结。

此阳明病阳也。

如胃中虚冷,水谷不别,食谷欲呕,脉迟恶寒,此阳明病中见阴湿之化也。

”张氏虽然论寒湿,而湿热诸证亦自在言外。

三、少阳经病少阳本火而际阳,中见厥阴风木。

因少阳标本同气,故从本气之火以概其标。

然少阳为始生之阳,其气萌芽,向上向外,生长不息,最畏抑郁气机,而为发病之原。

另外,少阳之气初出于地上,虽然生机盎然,稚阳犹柔,必须藉赖中见之厥阴风阳温煦,以助少阳生、升之气。

少阳病的口苦、咽下、心烦等热证,是从少阳之本,火气之所化也,其胸胁苦满,默默不欲饮食,乃是少阳甲木气机郁勃不舒之象;至于头目眩晕,又是中见风木之气的病机反映。

最有意思是少阳与厥阴两经在发病中,其证候不即不离颇多近似,反映了两经的内在联系。

如少阳病的咽干,与厥阴病的消渴;少阳病的心烦,与厥阴病的心中疼热;少阳病的默默不欲饮食,与厥阴病的饥不欲食;少阳病的喜呕,与厥阴病的吐蛔;少阳病的往来寒热,与厥阴病的燥热胜复。

两经在证候上都有貌似神合之处。

由此而论,少阳为病不但从本,亦未尝不从中气之化。

四、太阴经病太阴本湿而标阴,中见阳明燥化。

因其标本气同不悖,故太阴从本湿之化以概其标。

太阴既从本气之湿寒,中阳不运,则中焦清浊失判。

正如第273条所说:“太阴之为病腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之,必胸下结鞭。

”脾主腹。

太阴为病,无论来自传经,或因寒湿直中,或寒凉损伤脾阳,而使脾阳不运,寒湿内阻,表现为腹张满;在腹满的同时,还常见腹痛,因属虚寒,故喜温喜按。

脾与胃互为中气,寒湿困脾,清阳不升,水谷不化,故见下利;寒湿犯胃,浊阴不降,胃气上逆,故而作吐。