基因敲除技术研究新进展2011

- 格式:docx

- 大小:562.96 KB

- 文档页数:7

基因敲除技术的方法

基因敲除技术是一种利用CRISPR-Cas9系统对细胞基因进行定向编辑和删除的新技术。

该技术可以帮助研究人员研究基因功能和疾病发生机制,以及开发新的治疗方法。

基因敲除技术的方法主要包括以下几个步骤:

1. 设计sgRNA:首先需要选择待敲除的基因,然后设计合适的sgRNA序列。

sgRNA是一种小RNA分子,能够将Cas9蛋白精确地指向目标基因,并切割该基因的DNA序列。

2. 转染sgRNA和Cas9:将sgRNA和Cas9蛋白导入目标细胞中。

通常采用的方法有脂质体转染、电穿孔转染等。

3. 筛选细胞:利用细胞内的修复机制,CRISPR-Cas9系统会在目标基因处切割DNA序列,并引起细胞的修复。

通过筛选,可以获得已经敲除目标基因的细胞。

4. 鉴定敲除效果:可以采用PCR、Western blot、qPCR等技术检测目标基因是否已被完全删除。

通过基因敲除技术,研究者能够研究目标基因对某种生物功能的影响,以及对疾病发生的贡献。

这一技术被广泛应用于生命科学研究领域,并在基因治疗等领域也具有广阔的应用前景。

- 1 -。

植物功能基因组研究中的基因敲除技术植物基因敲除技术是近年来植物功能基因组研究中的一项重要技术。

通过该技术可以精准地删去植物基因组中的某个基因,从而研究该基因在植物生长、发育和代谢等方面的功能。

下面我们将详细介绍植物基因敲除技术的原理和应用。

一、植物基因敲除技术的原理植物基因敲除技术是通过基因编辑技术实现的。

目前主要有CRISPR/Cas9和TALEN两种技术用于植物基因编辑。

这两种技术都是利用人工合成的核酸序列,精准地识别和切割目标基因的DNA 序列,从而实现基因敲除。

先来介绍一下CRISPR/Cas9技术。

CRISPR是一种天然存在于细菌中的免疫系统。

通过CRISPR系统,细菌可以识别并摧毁侵入其体内的病毒DNA。

科学家们发现,CRISPR系统中有一种酶叫做Cas9,可以切割DNA序列。

利用人工合成的RNA序列,可以将Cas9定位到需要切割的基因上,并切割掉该基因。

这样就实现了精准的基因敲除。

TALEN技术原理类似于CRISPR/Cas9,也是通过人工合成的核酸序列,精准地识别和切割目标基因的DNA序列。

TALEN技术主要是利用一种叫做TALEN(转录激活样核酸酶)的酶来实现基因敲除。

二、植物基因敲除技术的应用植物基因敲除技术已经成为植物功能基因组研究中的一项重要技术。

它可以用于研究植物生长、发育和代谢等方面的功能。

以下是该技术的一些具体应用:1.研究基因功能植物基因敲除技术可以用于研究基因在植物生长、发育和代谢等方面的功能。

通过敲除某个基因,可以观察其对植物生长、发育和代谢等方面的影响。

这种方法可以帮助科学家们更好地了解植物基因的功能。

2.筛选基因植物基因敲除技术可以用于筛选植物基因。

在研究植物新陈代谢方面,需要筛选大量的植物基因,以了解这些基因在植物代谢中的作用。

植物基因敲除技术可以快速地筛选出与目标代谢过程相关的基因,从而加速研究进程。

3.改良植物品种植物基因敲除技术可以用于改良植物品种。

HBP1基因研究新进展发表时间:2011-11-04T09:31:27.760Z 来源:《中外健康文摘》2011年第24期供稿作者:甄宏楠刘项楠奚奇[导读] 研究表明,HBP1基因具有HMG盒DNA结合域和AXH(ataxin)转录抑制域[4],是细胞周期抑制基因。

甄宏楠刘项楠奚奇(中国医科大学92期七年制临床医学专业辽宁沈阳 110001)【中图分类号】R730.5【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2011)24-0032-03 【摘要】HBP1 (HMG盒转录因子1,HMG-box transcription factor 1)是一个细胞调控因子[1],具有调节细胞周期G1期进程的作用[2],并与细胞增殖,分化,衰老等功能有关。

最新研究表明,HBP1基因在乳腺侵袭性导管癌(Invasive Ductal Cancer,IDC)组织中存在广泛的不同形式的突变或变异,导致基因表达水平的下降,进而导致癌组织侵袭性的增加。

HBP1基因与SFRP1基因表达水平的同时下降为侵袭性乳腺癌的诊断,复发及预后提供了一个新的双基因诊断标准[3]。

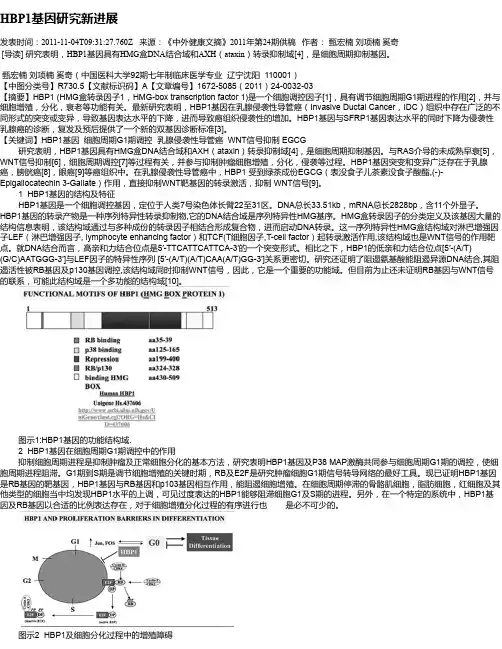

【关键词】HBP1基因细胞周期G1期调控乳腺侵袭性导管癌 WNT信号抑制 EGCG 研究表明,HBP1基因具有HMG盒DNA结合域和AXH(ataxin)转录抑制域[4],是细胞周期抑制基因。

与RAS介导的未成熟早衰[5],WNT信号抑制[6],细胞周期调控[7]等过程有关,并参与抑制肿瘤细胞增殖,分化,侵袭等过程。

HBP1基因突变和变异广泛存在于乳腺癌,膀胱癌[8],眼癌[9]等癌组织中。

在乳腺侵袭性导管癌中,HBP1 受到绿茶成份EGCG(表没食子儿茶素没食子酸酯,(-)-Epigallocatechin 3-Gallate)作用,直接抑制WNT靶基因的转录激活,抑制 WNT信号[9]。

1 HBP1基因的结构及特征HBP1基因是一个细胞调控基因,定位于人类7号染色体长臂22至31区。

现代分子生物学课程论文题目基因敲除技术班别生物技术10-2学号 *********** 姓名陈嘉杰成绩基因敲除技术的研究进展要摘基因敲除是自80年代末以来发展起来的一种新型分子生物学技术,是通过一定的途径使机体特定的基因失活或缺失的技术。

此后经历了近20年的推广和应用,直到2007年10月8日,美国科学家马里奥•卡佩奇(Mario Capecchi)和奥利弗•史密西斯(Oliver Smithies)、英国科学家马丁•埃文斯(Martin Evans)因为在利用胚胎干细胞对小鼠基因金星定向修饰原理方面的系列发现分享了2007年诺贝尔生理学或医学奖。

基因敲除技术从此得到关注和肯定,并对医学生物学研究做出了重大贡献。

本文就基因敲除的研究进展作一个简单的综述。

关键词基因敲除、RNAi、生物模型、同源重组前言基因敲除又称基因打靶,该技术通过外源DNA与染色体DNA之间的同源重组,进行精确的定点修饰和基因改制,具有转移性强、染色体DNA可与目的片段共同稳定遗传等特点。

应用DNA同源重组技术将灭活的基因导入小鼠胚胎干细胞(embryonic stem cells,ES cells)以取代目的基因,再筛选出已靶向灭活的细胞,微注射入小鼠囊胚。

该细胞参与胚胎发育形成嵌合型小鼠,再进一步传代培育可得到纯合基因敲除小鼠。

基因敲除小鼠模型的建立使许多与人类疾病相关的新基因的功能得到阐明,使现代生物学及医学研究领域取得了突破性进展。

上述起源于80年代末期的基因敲除技术为第一代技术,属完全性基因敲除,不具备时间和区域特异性。

关于第二代区域和组织特异性基因敲除技术的研究始于1993年。

Tsien等[1]于1996年在《Cell》首先报道了第一个脑区特异性的基因敲除动物,被誉为条件性基因敲除研究的里程碑。

该技术以Cre/LoxP系统为基础,Cre在哪种组织细胞中表达,基因敲除就发生在哪种组织细胞中。

2000年Shimizu等[2]于《Science》报道了以时间可调性和区域特异性为标志的第三代基因敲除技术,其同样以Cre/LoxP系统为基础,利用四环素等诱导Cre的表达。

基因敲除技术研究进展及其在代谢工程上的应用The Current Status of Gene Knockout and its Application in MetabolicEngineering天津大学化工学院二零壹六年六月摘要基因敲除技术是20世纪80年代发展起来一项重要的分子生物学技术,在微生物代谢工程,动植物改造以及功能基因研究方面具有广泛的应用。

本文介绍了基因敲除的策略和在代谢工程中的作用,着重介绍了四种新兴的基因敲除策略:RNAi,ZFN,TALENs以及最近研究火热的CRISPR/Cas9。

并在最后展望了基因敲除技术尤其是新兴技术在相关领域的发展趋势,为基因敲除技术的进一步发展提供了参考。

关键词:基因敲除代谢工程同源重组CRISPR/Cas9ABSTRACTGene Knockout is an important molecular biotechnology which has developed sine 1980. It has been proved efficient in microbial metabolic engineering, transform of nimals and plants and functional genomics. In this review, we mainly introduced the strategies of gene knockout and its application in metabolic engineering.And four new strategies RNAi, ZFN, TALENs and CRISPR/Cas9 were highlighted in detail. At last, developing frontiers and application prospects of gene knockout were further discussed.KEY WORDS:gene knockout, metabolic engineering, homologous recombination, CRISPR/Cas9目录第一章基因敲除技术 (1)1.1基因敲除相关背景 (1)1.2基因敲除技术在代谢工程中的应用 (2)第二章基因敲除策略 (3)2.1传统的基因敲除策略 (3)2.1.1利用同源重组进行基因敲除 (3)2.1.2利用随机插入突变进行基因敲除 (4)2.2新兴的基因敲除策略 (5)2.2.1 利用RNA干扰引起的基因敲除 (5)2.2.2 锌指核酸酶基因打靶技术 (5)2.2.3 TALENs 靶向基因敲除技术 (6)2.2.4 CRISPR/CAS9基因敲除技术 (7)第三章前景展望 (9)参考文献 (10)致谢 (11)第一章基因敲除技术1.1基因敲除相关背景随着测序技术的迅速发展,生物体基因功能的研究已经成为当下最热门的课题。

基因治疗中的基因敲除与基因沉默技术研究基因治疗作为一个新兴的医学领域,正在革新传统的疾病治疗方法。

基因敲除和基因沉默技术是其中两个重要的研究方向,它们以调控基因表达为主要目标,通过修改或抑制异常基因功能,为疾病治疗提供了新的思路和方法。

基因敲除是基因治疗中的一项关键技术,它通过改变特定基因的DNA序列,从而阻断或抑制该基因的功能。

基因敲除通常包括两种主要方法:基因剪接和基因编辑。

基因剪接通过利用RNA干扰或核酸酶来诱导靶基因产生错配短片段,从而切断基因的转录和翻译,从而达到靶向敲除的目的。

而基因编辑则通过利用CRISPR-Cas9系统、锌指核酸酶或TALENs等蛋白质来直接修改特定基因的DNA序列,实现基因靶向敲除。

这些技术的发展为疾病治疗提供了更加精确和高效的手段,尤其是在遗传性疾病的治疗方面具有重要意义。

基因敲除技术的应用潜力巨大,可以被应用于各种疾病的治疗和预防。

例如,肿瘤基因疾病中的致病基因可以被敲除,达到抑制肿瘤生长的效果。

此外,基因敲除还可以被用于治疗遗传性疾病,如囊性纤维化、镰状细胞贫血等。

通过敲除致病基因的方法,科学家们尝试着纠正或修复异常基因,从而恢复正常细胞功能。

这为基因治疗提供了新的思路和方法。

与基因敲除相比,基因沉默技术则是通过抑制特定基因的表达来达到治疗效果。

基因沉默技术主要分为两类:RNA干扰(RNAi)和抗义核酸。

RNAi是一种由小分子RNA(siRNA)介导的细胞自救机制,可以抑制特定基因的表达。

通过合成或通过基因转染引入siRNA,可以靶向沉默特定基因。

抗义核酸则是通过合成突变核酸序列使其与特定基因的mRNA互补结合,从而阻断该基因的表达。

这些技术能够在细胞水平上调控基因表达,对于疾病的治疗和研究具有重要意义。

基因沉默技术广泛应用于疾病的治疗和研究。

例如,病毒感染常常通过抑制相关基因的表达来抑制病毒的复制和传播。

通过利用RNAi技术,病毒所需的宿主细胞因子可以被靶向沉默,从而减少病毒的感染能力。

基因敲除技术研究进展综述摘要:基因敲除在20世纪80年代发展起来后已经应用到许多领域, 如建立人类疾病的转基因动物模型(糖尿病转基因小鼠、神经缺损疾病模型等)。

这些疾病模型的建立使研究者可以在动物体内进行疾病的研究: 研究发育过程中各个基因的功能, 研究治疗人类遗传性疾病的途径。

关键字:基因敲除;Cre/LoxP系统;基因载体;生物模型1.概述:基因敲除又称为基因打靶, 是指从分子水平上将一个基因去除或替代, 然后从整体观察实验动物,推测相应基因功能的实验方法,是功能基因组学研究的重要研究工具。

是自80年代末以来发展起来的一种新型分子生物学技术。

通常意义上的基因敲除主要是应用DNA同源重组原理,用设计的同源片段替代靶基因片段,从而达到基因敲除的目的。

随着基因敲除技术的发展,除了同源重组外,新的原理和技术也逐渐被应用,比较成功的有基因的插入突变和iRNA,它们同样可以达到基因敲除的目的。

基因敲除已成为当前医学和生物学研究的最热点与最前沿, 并已对生物学和医学的许多研究领域产生深刻的影响, 成为革命性的研究工具, 具有极其重要的理论意义和实践意义。

基于基因敲除技术对医学生物学研究做出的重大贡献,在该领域取得重大进展的三位科学家,70岁的美国人马里奥•卡佩奇(Mario Capecchi)、82岁的美国人奥利弗•史密西斯(Oliver Smithies)和66岁的英国人马丁•埃文斯(Martin Evans)分享了2007年诺贝尔生理学或医学奖。

2.基因敲出技术发展历史80年代末期的基因敲除技术为第一代技术,属完全性基因敲除,不具备时间和区域特异性。

关于第二代区域和组织特异性基因敲除技术的研究始于1993年。

Tsien等于1996年在《Cell》首先报道了第一个脑区特异性的基因敲除动物,被誉为条件性基因敲除研究的里程碑。

该技术以Cre/LoxP系统为基础,Cre在哪种组织细胞中表达,基因敲除就发生在哪种组织细胞中。

基因敲除技术研究进展综述摘要:基因敲除在20世纪80年代发展起来后已经应用到许多领域, 如建立人类疾病的转基因动物模型(糖尿病转基因小鼠、神经缺损疾病模型等)。

这些疾病模型的建立使研究者可以在动物体内进行疾病的研究: 研究发育过程中各个基因的功能, 研究治疗人类遗传性疾病的途径。

关键字:基因敲除;Cre/LoxP系统;基因载体;生物模型1.概述:基因敲除又称为基因打靶, 是指从分子水平上将一个基因去除或替代, 然后从整体观察实验动物,推测相应基因功能的实验方法,是功能基因组学研究的重要研究工具。

是自80年代末以来发展起来的一种新型分子生物学技术。

通常意义上的基因敲除主要是应用DNA同源重组原理,用设计的同源片段替代靶基因片段,从而达到基因敲除的目的。

随着基因敲除技术的发展,除了同源重组外,新的原理和技术也逐渐被应用,比较成功的有基因的插入突变和iRNA,它们同样可以达到基因敲除的目的。

基因敲除已成为当前医学和生物学研究的最热点与最前沿, 并已对生物学和医学的许多研究领域产生深刻的影响, 成为革命性的研究工具, 具有极其重要的理论意义和实践意义。

基于基因敲除技术对医学生物学研究做出的重大贡献,在该领域取得重大进展的三位科学家,70岁的美国人马里奥•卡佩奇(Mario Capecchi)、82岁的美国人奥利弗•史密西斯(Oliver Smithies)和66岁的英国人马丁•埃文斯(Martin Evans)分享了2007年诺贝尔生理学或医学奖。

2.基因敲出技术发展历史80年代末期的基因敲除技术为第一代技术,属完全性基因敲除,不具备时间和区域特异性。

关于第二代区域和组织特异性基因敲除技术的研究始于1993年。

Tsien等于1996年在《Cell》首先报道了第一个脑区特异性的基因敲除动物,被誉为条件性基因敲除研究的里程碑。

该技术以Cre/LoxP系统为基础,Cre在哪种组织细胞中表达,基因敲除就发生在哪种组织细胞中。

细胞免疫学研究新进展细胞免疫学是研究免疫细胞如何感知、识别和摧毁异物的学科,对于疾病的预防和治疗有着重要的意义。

近年来,细胞免疫学研究取得了一系列新进展,本文将从新兴免疫细胞、新型治疗方法和基因编辑技术等方面探讨。

一、新兴免疫细胞的发现T细胞、B细胞、巨噬细胞、树突状细胞等传统免疫细胞在免疫防御中发挥着重要的作用。

但随着研究的深入,科学家们发现了一些新兴免疫细胞。

1.自然杀伤T细胞(NKT细胞)NKT细胞与传统的T细胞有很大不同,它们不需要抗原递呈,也不需要经过典型的T细胞受体识别抗原,而是利用一种类似NK 细胞的受体去识别抗原,同时也可以通过基因重排随意挑选抗原。

研究表明,NKT细胞在肿瘤、感染和自身免疫性疾病等方面都有着潜在的应用价值。

2.γδT细胞γδT细胞是一种不同于传统αβT细胞的淋巴细胞,它们通过不同的T细胞受体识别抗原,可以与多种生物体内的细胞相互作用,不仅可以监测到病原体,还可以识别和杀死某些非传统抗原,如某些肿瘤细胞。

近年来,越来越多的研究表明,γδT细胞在机体抗病毒、抗肿瘤等方面发挥着非常重要的作用。

二、新型治疗方法的研究传统的化学治疗、放疗和手术已经无法完全满足各种疾病的治疗需求,而基于细胞免疫学的新型治疗方法正逐渐受到关注。

1.车T细胞疗法车T细胞疗法是一种针对肿瘤的治疗方法。

该技术是通过自体T细胞的基因工程改造,增强其对肿瘤细胞的识别和攻击能力。

经过改造的T细胞会返回患者体内,找到并摧毁肿瘤细胞,从而达到治疗的效果。

近几年,该技术已经在多个病例中被成功应用,而且针对其他疾病的治疗也正在不断研究中。

2.抗体药物联合治疗近些年来,抗体药物在肿瘤治疗中的应用有了长足的进展。

与传统的放、化、手术治疗不同,抗体药物可以精准识别肿瘤细胞表面的分子结构,只对肿瘤细胞进行靶向攻击,极大提高了治疗效果。

联合多种抗体药物能够克服单一药物的局限性,进一步提高治疗效果。

三、基因编辑技术的应用基因编辑技术是指通过对特定基因进行精准的修改来达到特定目的的一种技术,可以应用于改变细胞的生长和分化、增强免疫力、治疗遗传性疾病等多个领域,是目前最为热门和有前景的技术之一。

基因敲除技术在肿瘤治疗中的应用研究随着生物技术和生物信息学的发展,基因敲除技术已成为当前分子生物学和生物医学研究中不可或缺的一种手段。

基因敲除技术是指研究人员通过人工干预,使得目标基因失去功能的一种方法。

在现代医学研究中,这种技术被广泛应用于肿瘤治疗领域,成为一种新的治疗方式。

本文将从基因敲除技术的原理、应用研究进展和其在肿瘤治疗中的潜在应用等方面进行介绍。

一、基因敲除技术的原理基因敲除技术可以利用RNA干扰(RNAi)、CRISPR/Cas9等手段干扰或清除目标基因表达。

其中,RNAi技术是利用小RNA分子引导靶标基因的mRNA转录后在胞质内降解,进而抑制靶标基因的表达。

CRISPR/Cas9技术是一种更为精准的干扰技术,其通过人工设计RNA分子将Cas9核酸酶精准地引导至靶标位点,使得Cas9酶进行基因编辑。

这些技术都可以实现对目标基因的选择性破坏,从而实现基因敲除效果。

二、基因敲除技术在肿瘤治疗中的应用研究进展基因敲除技术虽然在医学研究中涉及到了很多方面,但在肿瘤治疗领域中,其应用最为突出。

在原理上,基因敲除可以通过靶向抑制肿瘤细胞中的癌基因和肿瘤抑制基因,进而达到治疗作用。

而与传统化疗的不同之处在于,基因敲除技术可更为精准地针对肿瘤细胞进行干扰和破坏,减少对正常细胞的损伤。

目前,基因敲除技术在肿瘤治疗中的研究主要集中在以下领域:1.针对较为普遍的肿瘤抑制基因和癌基因进行靶向下调肿瘤抑制基因和癌基因是目前研究的重点。

例如,TP53基因是一个常见的肿瘤抑制基因,敲除该基因可促进肿瘤细胞的增殖。

而在癌基因方面,RAS基因则是经常被涉及到的,敲除该基因可促进肿瘤细胞凋亡。

2.针对抗肿瘤药物反应较弱的肿瘤细胞进行靶向上调对于某些肿瘤细胞,虽然已经被诊断出来,但对常规抗肿瘤药物的反应较弱。

这时,基因敲除技术将成为一种新的解决方案。

例如,BCL-2和Survivin是两个与肿瘤细胞耐药性关系较大的因子,敲除该基因可增加抗肿瘤药物的疗效。

基因敲除和敲入技术的发展和应用随着科技的不断进步,人类对于基因的探究也日渐深入。

基因敲除和敲入技术作为其中的重要探究手段,则受到越来越多的关注和应用。

本文将从技术原理、研究进展、应用前景等方面阐述基因敲除和敲入技术。

一、技术原理基因敲除和敲入技术是利用DNA重组技术将人造的基因片段有选择地插入到细胞或某个生物体的特定位置,从而改变这个生物体的某种性状或者产生新的性状。

所谓基因敲除,就是将某个基因的序列刻意人为删除;而基因敲入,则是将人造基因片段有选择地插入到细胞或生物体中。

这两种技术都属于基因工程领域内的基础技术,也为其他生命科学领域提供了良好的研究工具。

二、研究进展基因敲除和敲入技术的研究始于20世纪80年代,最早是借助于整合子(Transposon)等修饰体来达到基因敲入的目的。

然而其限制因素太多,因此研究人员开始寻找其他方法。

1996年,Nobuyoshi Shimizu和John Witthuhn在细菌中利用锂盐法将基因敲除策略应用到实践中,为基因敲除技术的研发打下了基础。

此后的20多年里,随着不断的技术进步和生物技术产业的蓬勃发展,基因敲除和敲入技术也得到了飞速发展。

最近几年,基因敲除和敲入技术的进步尤其引人注目。

CRISPR-Cas9技术以其高效易用和精确性受到广泛关注,成为现在最主流的基因敲除和敲入技术之一。

除此之外,ZFN(zinc finger nuclease)和TALEN(TAL effector nuclease)等技术也在持续发展中,不断完善。

随着技术的不断创新和完善,基因敲除和敲入技术的应用范围也越来越广泛。

三、应用前景基因敲除和敲入技术得到广泛应用的趋势也日益明显,涵盖了从基础科学到临床医学的多个应用领域。

在基础科学领域,基因敲除和敲入技术可以被广泛应用于基础遗传学、生理学、细胞生物学、分子生物学等各个领域的研究。

以生物缺陷基因的研究为例,利用这两种技术可以实现对缺陷基因的破坏或修复,有助于进一步认识缺陷基因对生命活动的影响机制等。

基因敲除的技术发展随着科技的不断发展,人们对基因敲除的技术也越来越感兴趣。

基因敲除是指通过特定的方法,将细胞中的某个基因序列在DNA水平上进行删减或修改,从而改变其所编码蛋白质的表达,进而影响细胞的功能。

随着基因敲除的技术不断的发展,其在医学、生物学、农业等领域的应用也越来越广泛。

一、基因敲除技术的历史基因敲除技术源于20世纪70年代,当时人们的基因改造还停留在单细胞生物体的范围内。

并且,由于技术的不成熟,难以进行大规模和高效率的基因改造。

随着一系列技术的不断进步,如锌指核酸酶技术、CRISPR/Cas9系统等,基因敲除技术得到了重大的突破。

二、基因敲除技术的原理基因敲除技术的基本原理就是通过特定的手段将目标基因“剪切”掉,之后由细胞自行修复或通过外部实验手段再将其修改或改变。

具体而言,基因敲除技术包含两个关键步骤:基因切割和细胞DNA修复。

三、基因敲除技术在医学领域的应用基因敲除技术在医学领域有着广泛的应用,尤其是在基因治疗中。

基因治疗是指通过修改、替换或添加单个或多个基因,以纠正或治疗遗传性疾病的一种新型治疗方法。

其中,基因敲除技术是基因治疗中最常用的手段之一。

利用基因敲除技术,可以消除疾病基因的影响,从而治疗疾病。

四、基因敲除技术在生物学领域的应用基因敲除技术在生物学领域的应用也非常广泛,可以用来研究生物的基本生命过程、发育和疾病机制等,为人类解决一系列生命科学问题提供了更好的手段。

例如,基因敲除技术可以用来研究一些不容易获得的疾病模型,如人体器官和组织的发生和发育,从而为相关疾病的研究提供基础数据。

五、基因敲除技术在农业领域的应用基因敲除技术在农业领域的应用也非常广泛,可以用来改良作物、提高其产量和品质。

例如,基因敲除技术可以用来改良作物的营养成分、抗病性等,从而提高作物的产量和品质。

总的来说,基因敲除技术的发展,使得人们在医学、生物学、农业等领域中有更多的选择和可能性,为人类未来的发展带来更多的机遇和挑战。

基因敲除技术的研究与应用基因敲除(Gene Knockout)是一种基因工程技术,可以去除生物体内的特定基因,以研究这个基因对生物体生长、发育以及其他生物学进程的作用。

该技术对临床疾病和农业品种改进产生了重要影响,因此应用广泛。

从基因敲除技术的原理上来看,该技术通过破坏或取代目标基因来模拟基因突变。

通常是通过导入易于集成到生物体的方法,如诱导突变或基因敲击在对研究过程中具有重要意义的模式和无脊椎动物中实现这一点。

但现代的科学技术使其在哺乳动物中也具有了应用的可能性。

基因敲除技术最常用于研究一个基因在发育过程中的作用,或研究一个基因与特定疾病之间的关系。

例如近年来在使用基因敲除技术研究疾病的过程中发现了许多新的基因,并将这些基因归于某些疾病。

在临床研究中,基因敲除技术被用于研究疾病治疗。

通过敲除或抑制特定的基因,可以找到治疗该疾病的更好方法。

基因敲除技术也广泛应用于植物基因组,以改善植物品种的产量、耐病性、营养价值和逆境耐受性。

例如,在水稻中,通过敲除某些基因可以提高其产量和逆境耐受性。

在苹果中,一些基因已经被敲除以增加果实的风味和营养成分。

除此之外,基因敲除技术还可以通过研究基因之间的相互作用来了解重要的生物学进程。

例如,在细胞生长和分化的过程中,基因敲除技术被用于研究细胞分化过程中的基因途径。

然而,基因敲除技术并非没有缺点或风险。

例如,敲除基因可能会产生不期望的结果,如改变其他基因的表达或特征。

同样,人类研究工作的自由与否也受到伦理和道德宣言的制约。

总之,基因敲除技术是一种强大的基因工程工具,可以用于研究特定基因与生命过程和疾病之间的关系。

尽管存在一些潜在的缺点,但该技术在改善人类健康和植物品种及增加农业生产方面具有广泛的应用前景。

微生物基因敲除技术分析牟福朋 20071401105山东大学生命科学学院摘要:基因敲除技术是上个世纪80年代出现的新型分子生物学实验技术。

到现在经过近30年的发展,已经出现了很多前沿技术。

微生物由于它本身特有的性质一直成为基因敲除的热点。

本文主要考察基因敲除技术的现状及其发展方向,并对基因敲除的应用提出自己的观点。

关键词:基因敲除微生物前沿进展一常规基因敲除1 常规基因敲除的步骤基因敲除的一般流程见图1。

用引物扩增目的基因之后,使用内切酶切开基因,连入有相同粘性末端的抗生素基因如四环素抗性基因或者报告基因例如lacZ等;将载体转化入目的菌内,通过筛选,筛选出含有标记基因的菌株,然后要通过PCR等进行复证。

使用双标记法可以判断发生交换的次数。

如果只发生第一次重组,则两个标记都会被插入宿主DNA中;而若发生了两次重组,则阴性标记会被丢失,细菌要么是野生型的,要么能检测到阳性标记。

图1 常规基因敲除的主要流程和机理2 常规基因敲除的成功率分析首先,DNA的同源重组频率不是很高。

况且,此处要求发生两次同源重组,这使得重组概率大大下降。

加长两端的同源序列有助于重组,但这样一来内切酶效率就得不到保证。

这一问题解决的方法,主要是进行大量的培养,实验中,往往可以得到较多的敲除子。

第二,图中可以看出,在第一次重组和第二次重组之间,由于敲出基因载体的整个插入,基因仍然有一部分是完好的(载体的一段和宿主的另一端融合而成)。

解决这一问题的方法已如前述:即引入两个标记。

3 常规基因敲除的主要缺点①速度慢,效率低。

基因敲除需要一般的基因工程方法来进行转化和表达,周期较长,在这个过程中载体是关键;②对细胞感受态要求较高。

基因敲除和普通基因工程相比,有一定的不同:因为目的基因必须采用特殊载体装载,保证转化率很关键。

对于这一点,现在可以采用基因枪法或者电转化来解决。

③基因敲除对于酵母、丝状真菌等真核微生物研究较少,主要原因是对于一般的转化方法,对于真核生物转化不容易;而且在真核生物中,表达周期要更长,因此效率要更低;真核生物基因调控的手段很复杂,即便是进行了敲除之后,由于某些原因,可能并不表现一定的形状,导致敲除失败。

基因敲除技术研究新进展黄薇,严放北京大学医学部心血管研究所gene knockout)技术是20世纪80年代发展起来的一门新技术。

应用DNA同源重组技术将灭活的基因导入小鼠胚em cells,ES cells)以取代目的基因,再筛选出已靶向灭活的细胞,微注射入小鼠囊胚。

该细胞参与胚胎发育形成可得到纯合基因敲除小鼠。

基因敲除小鼠模型的建立使许多与人类疾病相关的新基因的功能得到阐明,使现代生物学进展。

基于基因敲除技术对医学生物学研究做出的重大贡献,在该领域取得重大进展的三位科学家,70岁的美国人chi)、82岁的美国人奥利弗•史密西斯(Oliver Smithies)和66岁的英国人马丁•埃文斯(Martin Evans)分享了280年代末期的基因敲除技术为第一代技术,属完全性基因敲除,不具备时间和区域特异性。

关于第二代区域和组织于1993年。

Tsien等[1]于1996年在《Cell》首先报道了第一个脑区特异性的基因敲除动物,被誉为条件性基因敲除oxP系统为基础,Cre在哪种组织细胞中表达,基因敲除就发生在哪种组织细胞中。

imizu等[2]于《Science》报道了以时间可调性和区域特异性为标志的第三代基因敲除技术,其同样以Cre/LoxP系统re的表达。

该技术使目的基因的敲除在时间上可人为控制,避免了死胎或动物出生后不久即死亡等现象的出现。

实验室Cui[3]等又报道了第四代基因工程技术,即可诱导的区域性蛋白质敲除技术,用这一技术构建的模式动物可在定蛋白质的功能,从根本上改变了前三代基因敲除技术对蛋白质代谢速度的内在依赖性,达到空前的时间精度,成组研究最先进的工具之一。

以来上述基因敲除技术只能在小鼠上完成,因为只有小鼠的ES细胞能在体外培养中无限增殖并同时保持多分化潜能以及猴等大动物模型在疾病研究中更接近于人类,大动物更有益于某些繁琐的手术操作,同时血浆及组织样本量较大家介绍近两年来基因敲除技术在大动物模型上的突破及进展。

一、大鼠ES细胞基因打靶技术,大鼠的生理和药理特性与人类更相近,是研究人类疾病的一种重要动物模型,在心血管疾病和糖尿病等领域的作S细胞在体外难以长期维持自我更新,用传统培养方法无法获得具有生殖传代能力的大鼠ES细胞[5]。

因此在过去二物模型远不及小鼠发展迅速。

2010年Tong等[6]于《Nature》报道了p53基因敲除大鼠,这在基因敲除技术上又是,1D)。

其中体外成功培养大鼠ES细胞是基因敲除大鼠模型建立的关键。

ng等[7]于《Nature》报道,在ES细胞的获取、增殖和多能化过程中并不需要添加外源性刺激。

消除MAPK通路的自我更新能力,在此基础上抑制GSK3可增强ES细胞的生物合成,抑制其继续分化。

Ying等认为ES细胞的固有状信号的作用下才进行分化。

室Li等[6]于《Cell》报道,在GSK3、MEK和FGFR酪氨酸激酶受到特异性抑制的条件下,可获取大鼠ES细胞并细胞具有多能性,将经过基因操作的ES细胞移植入早期胚胎中可获得嵌合体并通过生殖细胞遗传。

其使用的两种培清的N2B27培养基和小分子化学物质:3i含有CHIR99021(抑制GSK3)、PD184352(抑制MAPK)和SU540而2i除含有CHIR99021外还含有能同时抑制MAPK和FGFR的PD0325901(图1A)。

这两种培养基通过抑制诱FGF/MAPK/ERK)使其持续处于自我更新状态,从而获得功能完备的大鼠ES细胞系[8,9,10]。

前文所述p53基因敲因打靶技术得到的p53敲除的ES细胞,这一模型的建立对于癌症机理和信号网络的研究具有重大意义。

胞系的成功建立使大鼠的遗传学操作成为可能,是生物医学领域一项革命性的进展。

参照该方法可能在未来的研究胞系,为人类疾病的研究提供新的动物模型。

二、锌指核酸酶技术在基因敲除大鼠和猪中的应用(Zinc Finger Nuclease,ZFN)是一种由锌指蛋白和FokI核酸内切酶的剪切结构域重组形成的嵌合蛋白,其中锌kI核酸内切酶则负责对DNA序列进行非特异性剪切。

当两个ZFN分别结合到位于DNA的两条链上间隔5至7个碱进而激活FokI核酸内切酶的剪切结构域,使DNA在特定位点产生双链断裂,再通过非同源末端连接或同源重组修对靶基因进行定点断裂,显著提高同源重组效率,是一种高效的新型基因打靶技术,已应用于果蝇[12]、斑马鱼[13]、芥[15]等多种动植物的基因靶向敲除。

eurts等[16]于《Science》报道了利用ZFN技术获得的基因敲除大鼠,这是该技术首次成功地在哺乳动物胚胎中进行ZFN,分别以外源基因GFP、内源基因IgM和Rab38为靶点,将编码ZFN的DNA或mRNA通过原核注射或胞,从而获得了敲除特定基因的转基因大鼠(图2B),而且这一基因操作的结果可稳定遗传。

这一成果对哺乳动物转有里程碑式的意义。

2010年Mashimo等[17]将编码特定ZFN的mRNA原核注射至大鼠受精卵中,敲除了IL-2受体锁重症联合免疫缺陷(X-SCID)大鼠,为评估药物治疗和基因治疗的效果提供了新的动物模型。

ZFN技术在其他哺乳动物身上也得到了成功应用。

2010年Carbery等[18]采用ZFN技术成功地敲除了小鼠的Mdr1a 1年Whyte[19]等利用ZFN技术在带有增强型绿色荧光蛋白(eGFP)基因的转基因猪的成纤维细胞中敲除eGFP基,成功建立了大动物基因敲除模型。

的优势在于仅通过向受精卵内注射ZFN表达载体或mRNA就可获得基因敲除动物,可在短时间内高效地建立起新的核移植技术等传统方法相比,ZFN具有效率高、操作简单、应用范围广等优势。

这一技术不仅在生物医学研究中应引入外源序列而在临床医学和农业等领域受到了重视。

除小鼠模型建立的时间在80年代约需2-3年时间,现在半年时间就能得到嵌合型小鼠。

同时小鼠基因敲除模型也由区域可控性的敲除。

本篇报道的大动物基因敲除模型的建立,是生物医学领域又一项革命性的进展。

将来对时间和,猪以及和人类更为接近的猴的研究,将会成为遗传工程中的另一重大飞跃,对疾病的分子机理研究和疾病的基因植器官等有着重大的理论和实际意义。

参考文献, Chen DF, Gerber D, Tom C, Mercer EH, Anderson DJ, et al. Subregion- and cell type-restricted gene knockout i 6;87(7):1317-26.E, Tang YP, Rampon C, Tsien JZ. NMDA receptor-dependent synaptic reinforcement as a crucial process for me ation. Science. 2000;290(5494):1170-4.ang H, Tan Y, Zaia KA, Zhang S, Tsien JZ. Inducible and reversible NR1 knockout reveals crucial role of the NMD ng remote memories in the brain. Neuron. 2004;41(5):781-93.J, Critser JK, Cuppen E, Dominiczak A, Fernandez-Suarez XM, Flint J, et al. Progress and prospects in rat genet ity view. Nat Genet. 2008;40(5):516-22., Meek S, Blair K, Yang J, Ure J, Silva J, et al. Capture of authentic embryonic stem cells from rat blastocysts. Ce 5(7):1287-98.Li P, Wu NL, Yan Y, Ying QL. Production of p53 gene knockout rats by homologous recombination in embryonic s 2010;467(7312):211-3.Wray J, Nichols J, Batlle-Morera L, Doble B, Woodgett J, et al. The ground state of embryonic stem cell self-rene 3(7194):519-23.g C, Mehrian-Shai R, Jia L, Wu N, Yan Y, et al. Germline competent embryonic stem cells derived from rat blasto 5(7):1299-310., Meek S, Blair K, Yang J, Ure J, Silva J, et al. Capture of authentic embryonic stem cells from rat blastocysts. Ce 5(7):1287-98., Tong C, Kumbhani DS, Ashton C, Yan H, Ying QL. Beyond knockout rats: New insights into finer genome manip e. 2011;10(7).M, Moreno C. Zinc-finger nucleases: new strategies to target the rat genome. Clin Sci (Lond). 2010;119(8):303-1 M, Golic M, Golic KG, Carroll D. Targeted chromosomal cleavage and mutagenesis in Drosophila using zinc-fing . 2002;161(3):1169-75., McCammon JM, Miller JC, Faraji F, Ngo C, Katibah GE, et al. Heritable targeted gene disruption in zebrafish usi er nucleases. Nat Biotechnol. 2008;26(6):702-8.MH, Baltimore D. Chimeric nucleases stimulate gene targeting in human cells. Science. 2003;300(5620):763. Plaisier CL, Carroll D, Drews GN. Targeted mutagenesis using zinc-finger nucleases in Arabidopsis. Proc Natl Ac 2(6):2232-7.M, Cost GJ, Freyvert Y, Zeitler B, Miller JC, Choi VM, et al. Knockout rats via embryo microinjection of zinc-finger 2009;325(5939):433.o T, Takizawa A, Voigt B, Yoshimi K, Hiai H, Kuramoto T, et al. Generation of knockout rats with X-linked severe c deficiency (X-SCID) using zinc-finger nucleases. PLoS One. 2010;5(1):e8870.ID, Ji D, Harrington A, Brown V, Weinstein EJ, Liaw L, et al. Targeted genome modification in mice using zinc-fing . 2010;186(2):451-9.J, Zhao J, Wells KD, Samuel MS, Whitworth KM, Walters EM, et al. Gene targeting with zinc finger nucleases to p ockout pigs. Mol Reprod Dev. 2011;78(1):2.Last Mod。