吐血整理之海洋科研业务单位-3

- 格式:xlsx

- 大小:18.16 KB

- 文档页数:12

![国家海洋局关于海洋调查、科研业务实行收费和留成管理办法暂行规定的通知-[80]国海后字第207号](https://uimg.taocdn.com/700a7e20366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff8e.webp)

国家海洋局关于海洋调查、科研业务实行收费和留成管理办法暂行规定的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家海洋局关于海洋调查、科研业务实行收费和留成管理办法暂行规定的通知((80)国海后字第207号1980年2月23日)各分局、研究所,各直供单位:为了加强经济管理,按照经济规律办事,适当扩大各单位的财权,开阔财源,增加收入,促进海洋事业的发展,确定从一九八0年起对海洋调查、科研业务等实行收费和留成管理办法。

经财政部审查同意,现将《关于海洋调查、科研业务收费留成管理办法暂行规定》发给你们。

试行中有什么问题和意见希及时反映,以便进一步改进。

关于海洋调查、科研业务收费留成管理办法暂行规定为了加强经济管理,按照经济规律办事,适当扩大各单位的财权,把国家、集体和个人三者的利益结合起来,充分调动积极因素,提高现有设备的利用率、开阔财源、增加收入,促进海洋事业的发展。

根据国家有关规定和我局的实际情况,现对调查科研业务外协等实行收费和分成留用管理办法,暂行规定如下:一、收费范围和内容在保证按规定完成局统一计划下达的年度海洋调查、科研等任务的前提下,为充分利用现有条件,挖掘潜力,广开财源,增加收入,今后各单位接受海洋局系统和局外单位的调查、科研、试制、试验、鉴定、计算、制图、照相、翻译、复制、印刷、发行、提供资料、气象服务;租借船只、车辆、仪器设备、出售科研成果、代培人员、招待住所等外协任务,应按照规定,进行成本核算,实行收费。

二、收费标准接受外协项目的收费标准(不包括船只收费标准)由各分局、研究所制订,报局批准。

1.要有科学根据,按照既组织一定的收入而收费标准又不能过高,即有一定的标准制度而又简便易行和内外有别的原则制定。

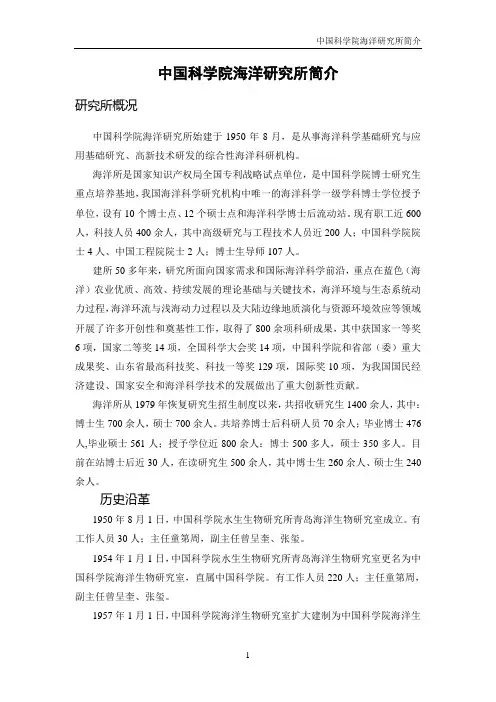

中国科学院海洋研究所简介研究所概况中国科学院海洋研究所始建于1950年8月,是从事海洋科学基础研究与应用基础研究、高新技术研发的综合性海洋科研机构。

海洋所是国家知识产权局全国专利战略试点单位,是中国科学院博士研究生重点培养基地,我国海洋科学研究机构中唯一的海洋科学一级学科博士学位授予单位,设有10个博士点、12个硕士点和海洋科学博士后流动站。

现有职工近600人,科技人员400余人,其中高级研究与工程技术人员近200人;中国科学院院士4人、中国工程院院士2人;博士生导师107人。

建所50多年来,研究所面向国家需求和国际海洋科学前沿,重点在蓝色(海洋)农业优质、高效、持续发展的理论基础与关键技术,海洋环境与生态系统动力过程,海洋环流与浅海动力过程以及大陆边缘地质演化与资源环境效应等领域开展了许多开创性和奠基性工作,取得了800余项科研成果,其中获国家一等奖6项,国家二等奖14项,全国科学大会奖14项,中国科学院和省部(委)重大成果奖、山东省最高科技奖、科技一等奖129项,国际奖10项,为我国国民经济建设、国家安全和海洋科学技术的发展做出了重大创新性贡献。

海洋所从1979年恢复研究生招生制度以来,共招收研究生1400余人,其中:博士生700余人,硕士700余人。

共培养博士后科研人员70余人;毕业博士476人,毕业硕士561人;授予学位近800余人:博士500多人,硕士350多人。

目前在站博士后近30人,在读研究生500余人,其中博士生260余人、硕士生240余人。

历史沿革1950年8月1日,中国科学院水生生物研究所青岛海洋生物研究室成立。

有工作人员30人;主任童第周,副主任曾呈奎、张玺。

1954年1月1日,中国科学院水生生物研究所青岛海洋生物研究室更名为中国科学院海洋生物研究室,直属中国科学院。

有工作人员220人;主任童第周,副主任曾呈奎、张玺。

1957年1月1日,中国科学院海洋生物研究室扩大建制为中国科学院海洋生物研究所。

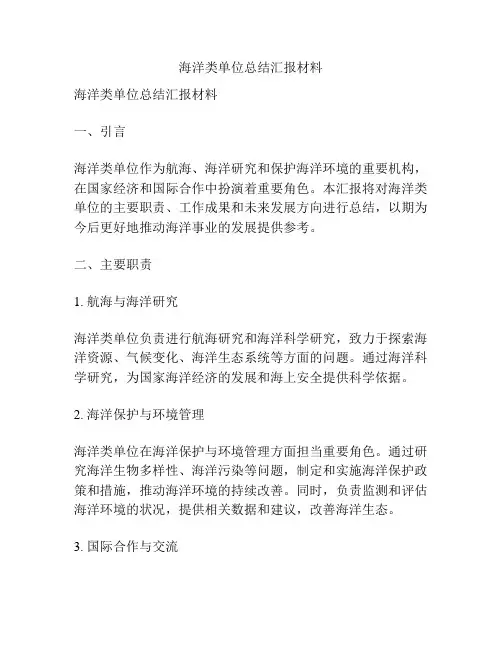

海洋类单位总结汇报材料海洋类单位总结汇报材料一、引言海洋类单位作为航海、海洋研究和保护海洋环境的重要机构,在国家经济和国际合作中扮演着重要角色。

本汇报将对海洋类单位的主要职责、工作成果和未来发展方向进行总结,以期为今后更好地推动海洋事业的发展提供参考。

二、主要职责1. 航海与海洋研究海洋类单位负责进行航海研究和海洋科学研究,致力于探索海洋资源、气候变化、海洋生态系统等方面的问题。

通过海洋科学研究,为国家海洋经济的发展和海上安全提供科学依据。

2. 海洋保护与环境管理海洋类单位在海洋保护与环境管理方面担当重要角色。

通过研究海洋生物多样性、海洋污染等问题,制定和实施海洋保护政策和措施,推动海洋环境的持续改善。

同时,负责监测和评估海洋环境的状况,提供相关数据和建议,改善海洋生态。

3. 国际合作与交流海洋类单位积极开展国际合作与交流,加强与其他国家和国际组织的合作。

通过参与国际科研项目、组织国际会议等途径,推动海洋科学研究和海洋环境保护的全球合作,促进我国在国际海洋事务中的影响力和地位。

三、工作成果1. 航海科学研究成果海洋类单位在航海科学研究方面取得了重要成果。

通过海洋观测、测量和模拟等手段,研究了海洋表面温度、海流、波浪、海底地质等航海相关的要素,提供了航海安全和航线规划的科学依据。

2. 海洋生态研究成果海洋类单位在海洋生态研究方面做出了突出贡献。

研究了海洋生物多样性、海洋食物链、珊瑚礁和海洋保护区等问题,为海洋生态保护和可持续利用提供了理论和技术支持。

3. 海洋环境监测与评估成果海洋类单位通过海洋环境监测与评估,为海洋环境管理和保护提供了重要数据和科学依据。

研究了海洋污染物的分布、环境影响评估等问题,提出了相关政策和措施,为保护海洋环境做出了积极贡献。

四、未来发展方向1. 加强基础研究海洋类单位应进一步加强基础研究,提高科学研究水平和核心竞争力。

加强对航海、海洋生态和海洋环境等方面的基础理论的研究,推动海洋科学的发展和突破。

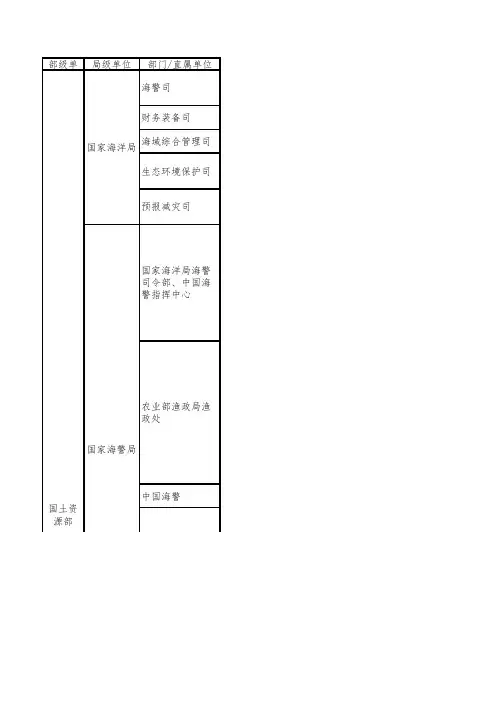

海洋与渔业组织机构设置表一、海洋保护与管理机构1. 国家海洋局2. 海洋与林业部门3. 海洋环境保护署4. 海洋科学研究院二、渔业管理机构1. 渔业部门2. 渔业资源管理署3. 渔业科学研究所4. 渔业执法部门三、渔业发展机构1. 渔业发展部门2. 渔业经济研究院3. 渔业技术培训中心4. 渔业合作社四、海洋生态保护机构1. 海洋保护部门2. 海洋生态研究所3. 海洋保护基金会4. 海洋保护志愿者组织五、海洋资源利用机构1. 海洋资源开发部门2. 海洋资源评估中心3. 海洋能源研究院4. 海洋资源企业六、海洋灾害防治机构1. 海洋灾害防治部门2. 海洋灾害监测中心3. 海洋灾害救援队伍4. 海洋灾害预警系统七、海洋法律与政策机构1. 海洋法律部门2. 海洋法律研究院3. 海洋法律援助中心4. 海洋政策研究所八、渔民组织机构1. 渔民协会2. 渔民合作社3. 渔民培训中心4. 渔民互助组织九、海洋观测与监测机构1. 海洋观测部门2. 海洋监测中心3. 海洋数据分析研究所4. 海洋气象预报中心十、海洋科普与教育机构1. 海洋科普部门2. 海洋科普中心3. 海洋科普协会4. 海洋教育基地以上是海洋与渔业组织机构设置表,涵盖了海洋保护与管理、渔业管理、渔业发展、海洋生态保护、海洋资源利用、海洋灾害防治、海洋法律与政策、渔民组织、海洋观测与监测以及海洋科普与教育等方面的机构。

这些机构在保护海洋环境、管理渔业资源、推动渔业发展、防治海洋灾害、制定海洋法律政策、培养渔民技能、开展海洋科学研究等方面发挥着重要作用,保障了海洋与渔业的可持续发展。

国家海洋局第三海洋研究所

国家海洋局第三海洋研究所(以下简称海洋三所)创建于1959年,隶属于国家海洋局,为国家公益类综合性海洋科学研究机构,是国务院学位委员会第二批批准的硕士学位授予单位,并设有博士后科研工作站。

现有在职职工353人,其中具有博士或硕士学位人员189人,中国工程院院士1人,正高级科技人员63人,兼职博导6名,副高级科技人员53人。

全所共拥有各类仪器设备7200多台/套,价值约1.8亿元。

近三年我所共承担省部级以上科研项目403项,其中国家杰出青年基金2项;取得科研成果近70项,获省部级奖14项;发表论文632篇,其中SCI收录203篇,EI收录13篇,出版科技专著7部,申请发明专利39件。

2008年我所在全国100家国家级公益类研究所实力排名中名列第11位。

本所现持有《计量认证证书》,《建设项目环境影响评价证书》(甲级),《海域使用论证资质证书》(甲级)等资质证书;主办中国自然科学核心期刊《台湾海峡》。

本所根据国家战略需求和地方社会经济发展需要,围绕海洋科技发展目标,开展以公益性、战略性为主的海洋应用基础研究和海洋高新技术研究;以海洋生物技术与资源开发为龙头,以海洋与全球变化、海洋生态环境保护、台湾海峡应用海洋学为重点,开展海洋资源开发、海洋与海岛生态环境保护、海洋灾害预防、海洋权益维护与服务海洋管理和海洋经济等方面的创新性研究。

在海洋生物技术与资源开发、海洋—大气化学与全球变化研究、海洋生态系统与环境保护、台湾海峡与热带边缘海应用海洋学等主要领域的研究独具特色,居国内领先水平。

世界六大海洋科研中心创新资源研究报告美国伍兹霍尔海洋研究所、美国斯克里普斯海洋学研究所、法国海洋开发研究院、俄罗斯P.P.希尔绍夫海洋研究所、英国国家海洋中心、日本海洋科学技术中心是世界公认的六大海洋科研中心,在研发重点、资源配置、人才集聚、经费投入、项目管理、知识产权、合作交流、成果转化、机构设置和运营管理等方面的先进经验和做法,非常值得青岛海洋科学与技术国家实验室学习和借鉴。

其中的优秀科学家、研发团队也将是青岛海洋科学与技术国家实验室人才引进、合作与交流的重点。

为此,青岛市科技局组织力量对世界六大海洋科研中心开展了专题研究。

主要针对每个机构的基本情况、经费预算、设施配置、人员教育、机构设置、研究方向等进行了分析,基于科学引文扩展数据库(SCIE)和汤姆森路透德温特世界专利数据库(DWPI),利用文献计量方法和社会网络关系可视化方法,挖掘出了六大机构的主要科学家及研发团队,并对他们的研发方向、成果产出、影响指数和合作关系进行了分析,以供相关部门参考。

一、伍兹霍尔海洋研究所(一)简介1.基本情况美国伍兹霍尔海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution),简称WHOI,是美国大西洋海岸的综合性海洋科学研究机构,是世界上最大、私立、非盈利的海洋工程教育研究机构,位于美国马萨诸塞州伍兹霍尔。

其前身是1888年在伍兹霍尔建立的海洋生物研究所。

1927年,美国科学院海洋学委员会开始筹建海洋研究所,根据美国科学院的建议,于1930年成立WHOI。

WHOI为非盈利机构,致力于海洋科学与工程研究以及海洋学科的高等教育。

2.经费预算WHOI的全年经费预算约为两亿美元,其中来源分布如下:大部分经费来源于政府资金,包括美国国家科学基金会、国家海洋与大气总署、其它美国及外国政府部门等;经费也来源于私人资金,包括WHOI基金会、私人捐献、其它基金会等;同时也有部分工业界资金,包括赞助研究和知识产权收入等。

世界公认全球六大顶尖海洋研究机构美国伍兹霍尔海洋研究所美国斯克里普斯海洋学研究所法国海洋开发研究院俄罗斯P.P.希尔绍夫海洋研究所英国国家海洋中心日本海洋科学技术中心是世界公认全球六大顶尖海洋研究机构。

它们凝聚了全球的海洋人才、技术、信息和项目等资源,引导了国际创新趋势。

它们在研发重点、资源配臵、人才集聚、经费投入、项目管理、知识产权、合作交流、成果转化、机构设臵和运营管理等方面的先进经验和做法,非常值得国内实验室学习和借鉴。

六大顶尖海洋研究机构一、美国伍兹霍尔海洋研究所历史沿革:其前身是1888年在伍兹霍尔建立的海洋生物研究所。

1927年由美国科学院海洋学委员会开始筹建海洋研究所,1930年成立。

当时,该所由洛克菲勒基金会和卡乃基基金会资助并设理事会领导,仅在夏季工作,H.B.比奇洛博士任所长。

第二次世界大战期间大量接受海军任务,改为全年工作,研究力量迅速增强。

战后由国家科学基金会和海军研究署资助。

该所设有海洋生物学、海洋化学、海洋地质学和地球物理学、物理海洋学以及海洋工程 5个研究室。

四个跨学科学院(海洋生物、海洋边缘、海洋与气候变化、深海探测)拥有4个大型实验室、4艘研究船、“阿尔文”号潜水器、电子显微镜中心和计算中心等。

在海洋生物研究,北大西洋洋流、墨西哥湾流与西部边界流以及大涡旋的研究,深海大环流模拟等方面取得了重大成果。

出版物有季刊《海洋》二、美国斯克里普斯海洋学研究所历史沿革:美国太平洋海岸的综合性海洋科学研究机构。

位于加利福尼亚州拉霍亚。

1903年由W.E.里特教授创建,从事海洋生物研究。

1912年回属加利福尼亚大学,以主办人姓氏定名为斯克里普斯生物学研究所。

1925年由大学董事会改为现名,开始全面研究海洋。

杰出的挪威海洋学家H.U.斯韦尔德鲁普博士曾于1936~1948年任所长。

该所目前是世界上规模最大的海洋研究所。

研究所下设海洋地质、海洋生物和大洋3个研究部,海洋物理、能见度和生理研究3个实验室,还有海岸研究中心,海洋生命研究组,以及供博士学位教学用的研究生院。

海洋保护事业单位的组织架构与职责分工海洋保护事业的重要性日益凸显,为了有效管理和保护海洋资源,海洋保护事业单位扮演着至关重要的角色。

本文将探讨海洋保护事业单位的组织架构与职责分工,以便更好地推动海洋保护工作的开展。

一、组织架构海洋保护事业单位的组织架构应当健全,以确保各项工作有序进行。

下面是一个示例的组织架构:1. 领导层:担任海洋保护事业单位领导地位的人员,负责制定海洋保护的总体战略和政策方向,并协调各部门间的合作。

2. 管理部门:负责制定和执行海洋保护事业单位的管理规章制度,协调和管理各项工作,包括人员招聘、预算分配和绩效评估等。

3. 科研部门:负责进行海洋保护相关的科学研究,包括海洋生物学、海洋环境保护等领域的研究工作。

他们还会提出相应的政策建议,以促进海洋保护工作的发展。

4. 执法部门:负责监督和管理海洋保护事业单位所属海域的执法工作,确保海洋资源的合法使用和海洋环境的保护。

5. 宣传部门:负责开展相关海洋保护的宣传和教育工作,提高公众对于海洋保护的认识和意识。

二、职责分工为了确保海洋保护事业单位的工作高效有序,各部门应分工合作,明确职责。

下面是一个具体的职责分工方案:1. 领导层:负责制定和指导海洋保护的总体战略和政策方向,组织制定相关规章制度。

2. 管理部门:负责制定海洋保护事业单位的管理规章制度,并组织实施。

他们还要负责人员的招聘、培训和绩效评估等事务管理工作。

3. 科研部门:负责开展海洋生物学、海洋环境保护等科学研究工作,提出科学建议和政策方案。

他们还要与其他机构合作,共同推进海洋保护相关的科学研究工作。

4. 执法部门:负责监督和管理海洋保护事业单位所属海域的执法工作,包括巡查、检查和取证等。

他们还要与其他执法机构密切合作,共同打击海洋资源的非法利用行为。

5. 宣传部门:负责开展相关海洋保护的宣传和教育工作,包括制作宣传材料、组织活动和开展公众教育等。

他们通过各种渠道提高公众对于海洋保护的认识和意识。

海洋化学类实习单位

海洋化学类专业方面的学生在毕业后的可以在下列机构或团体工作:

1、学术或科研机构担任研究助理(不是助理研究员,不搞混)。

2、博物馆、动物园、正规海洋馆担任行政、技术、研究助理人员。

3、石油公司、环境规划公司、建筑公司就职(指与海洋化工领域有关而言)。

4、环保、生态保育等基金会、社团就职。

5、水质处理、污水处理产业就职(海洋化学、微生物专业而言)。

6、海水淡化、发电等产业就职(海洋物理、海洋化学专业而言)。

7、医院、药厂、医学院研究助理(海洋化学类、生物、生理专业而言)。

8、水产养殖、海洋捕捞等产业就职(海洋化学类、海洋生物商业养殖、鱼类及生物资源专业而言)。

9、渔会、渔船公司就职(海洋化学类、海洋资源专业而言)。

10、考上述这些专业的公务员等。

海洋管理事业单位的组织架构与职责分析研究海洋资源的管理和保护是现代社会发展中一个关键性的问题。

为了有效地开展海洋管理工作,各国纷纷设立了专门的海洋管理事业单位,这些单位旨在协调和监督海洋资源的开发和保护,确保海洋资源的可持续利用。

本文将对海洋管理事业单位的组织架构和职责进行详细的分析和研究。

一、组织架构海洋管理事业单位的组织架构是实现其职责和目标的基础。

一般来说,海洋管理事业单位的组织架构可以分为以下几个层次:领导层、技术部门、支持部门以及外部合作机构。

1. 领导层:负责制定和执行海洋管理政策的高层管理人员构成领导层。

他们通常由一位领导者(如局长、主任等)和一些副领导者组成。

领导层的职责是决策制定、战略规划以及协调各部门之间的工作。

2. 技术部门:技术部门是海洋管理事业单位的核心部门,负责开展相关的研究和技术工作。

该部门通常包括海洋科学研究部门、资源管理部门、环境保护部门等。

这些部门的职责是认识海洋环境、开展资源管理和保护工作,包括海洋生物多样性保护、渔业管理、海洋环境监测与评估等。

3. 支持部门:支持部门是为技术部门提供必要支持和保障的部门。

这些部门包括人力资源部门、财务部门、信息管理部门等。

他们的职责是确保事业单位的正常运转,提供对技术部门的支持和协助。

4. 外部合作机构:海洋管理事业单位在开展工作过程中通常需要与其他相关机构进行合作。

这些机构可以包括政府部门、科研机构、业界协会等。

他们的职责是共同推进海洋管理工作,实现各自的职能和目标。

二、职责分析海洋管理事业单位的职责是确保海洋资源的可持续利用和保护,促进海洋生态环境的良性发展。

具体来说,海洋管理事业单位的主要职责包括以下几个方面:1. 制定和实施海洋管理政策。

海洋管理事业单位应根据国家的法律法规和政策导向,制定和修订海洋管理政策,并确保其得到有效的执行。

同时,他们还需要与政府及相关机构进行协调和沟通,推动海洋管理工作的顺利开展。

2. 海洋资源的开发与管理。

海研三號研究船簡介海研三號是由行政院國家科學委員會與教育部共同撥款建造及維修之研究船,由國立中山大學管理及營運。

國內尚有海研一號及二號,分別由國立台灣大學及國立台灣海洋大學負責管理,構成我國之海洋研究船隊。

主要用途除供本校海洋教學研究之外,並供國科會補助之專題海洋研究計畫及其他建教合作計畫之用。

海研三號研究船由國人自行設計、監工及建造。

由於是國內首次之嘗試,自81年7月起造,施工過程中有許多技術上之困難,經各方努力一一克服,終於在82年12月11日交船,為我國海洋研究船立下新的里程碑。

本船主要規格如附表(一)所示。

配備之推進引擎為柴油六缸主機,最大出力1305匹馬力。

具可變螺距之車葉一具。

船艏另配備電動四車葉艏推器一具,使操船運轉更靈活。

最大航速13.71節,續航力7天。

航儀配備先進之全球衛星定位系統(GPS)於任何時間均可確知船位。

通訊設備除可提供短中長距離之船岸連繫,並可透過國際衛星通訊設備傳真圖文資料。

表1 海研三號主要規格表本研究船人員含船員9人,探測人員3人及船務人員1人,合計13人(表二)。

除船務人員在岸處理船務外,餘12人均隨船服務,採24小時輪班作業。

當日來回航次可搭乘23位研究人員,2天以上之航次可搭乘7位研究人員。

表2 海研三號研究船人員甲板備有絞機三部,均配備3500公尺長之粗細鋼纜,以供有關海洋之物理、化學、地質、生物等方面研究之用。

另有實驗室兩間及電子資料室乙間。

主要裝備包括各種探測記錄儀器,超音波多層流速計(ADCP),科學測深魚探聲納系統(SIMRAD EK500),溫鹽深儀(CTD)及各種水文資料之收集記錄儀器。

現有設備除可採集各種深度海水及收集底泥外,甫於85年底完成開發底棲及表中層生物採集拖網及籠具作業技術,為沿近海海洋生物學調查之有力工具。

主要探測用儀器如表三所示。

表3 海研三號貴重儀器使用中心主要設備4海研三號歷年航次航跡分布海洋探測儀器簡介一、都卜勒剖流儀(ADCP)都卜勒剖流儀(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP)的基本原理是利用都普勒效應(Doppler effect)原理量測流速,從儀器的四個音鼓定時發射出固定頻率之聲響信號,聲波在水中傳播碰到水流中懸浮物質或浮游生物時會將發生散射,由於兩者相對速度的關係散射波之頻率便發生改變,儀器收到回波後,從其頻率的改變就可以推算水流速的大小。

单位属性业务单位为国家海洋局第一海洋研究所(青岛)第二海洋研究所(杭州)第三海洋研究所(厦门)国家海洋技术中心(天津)国家卫星海洋应用中心(北京)国家海洋环境预报中心(北京)国家海洋信息中心(天津)国家海洋环境监测中心(大连)中国极地研究中心(上海)海洋发展战略研究所(北京)天津海水淡化与综合利用研究所(天津)国家海洋局中国科学院海洋研究所中国科学院沈阳自动化研究所山东省科学院海洋仪器仪表研究所中国科学院科技部农业部中国科学院深海科学与工程研究所中国科学院声学研究所青岛海洋科学与技术国家实验室海洋水产研究机构中国海洋大学厦门大学北京大学海洋研究院清华大学海洋技术研究中心浙江大学海洋学院(舟山)上海交通大学海洋研究院同济大学海洋与地球科学学院南京大学地理与海洋科学学院天津大学海洋科学与技术学院华东师范大学河口海岸研究所大连理工大学船舶与海洋工程结构研究所国土资源部地质调查局国内高校青岛海洋地质研究所河海大学港口海岸与近海工程学院哈尔滨工程大学水声工程学院华中科技大学船舶与海洋工程学院台湾大学海洋研究所海洋科研业务单位(含业务方向)及对口服务的职能部门业务方向主要研究领域包括:中国近海、大洋和极地海域自然环境要素分布及变化规律,包括海洋资源与环境地质;海洋灾害发生机理及预测方法;海气相互作用与气候变化;海洋生态环境变化规律和海岛海岸带保护与综合利用等。

主要研究领域包括:海底科学与深海勘测技术、海洋动力过程与数值模拟技术、卫学科方向星海洋学与海洋遥感、海洋生态系统与生物地球化学、工程海洋学5个重大研究领域和19个重点研究方向。

主要研究领域包括:海洋生物、化学、地质、动力、遥感、声学、环境与生态、极地与深海科学、全球变化科学等学科的研究与应用,其中在海洋生物技术与资源开发、海洋—大气化学与全球变化研究、海洋生态系统与环境保护、台湾海峡与热带边缘海应用海洋学等四大领域的研究独具特色,居国内先进水平。

主要职能和基本任务是对国家海洋技术实施业务管理;为国家海洋规划、管理、能力建设和公益服务提供技术保障、技术支撑;同时担负我国海洋高新技术及前瞻性、基础性、通用性技术的研究与开发。

已形成水文气象观测、卫星海洋遥感、生态环境监测、水声测量、浮标工程、系统集成、船用甲板装备、海洋可再生能源开发利用、海洋发展战略研究及技术经济研究等十余个专业和技术方向。

主要职能是负责我国海洋卫星系列发展和卫星海洋应用,包括海洋卫星应用技术规范和标准的制订、卫星海洋遥感应用系统的规划和建设、海洋卫星数据库和信息系统的建设与管理、海洋卫星遥感监测的技术支持、海上辐射校正场和真实性检验场的规划和建设等等,为海洋经济、海洋管理、公益服务及海洋安全提供保主要负责我国海洋环境预报、海洋灾害预报和警报的发布及业务管理,为人民生产与生活、海洋经济发展、海洋管理、国防建设、海洋防灾减灾等提供服务和技术支撑。

海洋灾害预警报主要有:海浪、风暴潮、海冰、海啸预警报以及赤潮、绿潮等海洋环境灾害分析预测;海洋环境预报主要有:海流、海温、盐度、海洋气象预报、海洋气候、厄尔尼诺等;海上突发事件应急预报主要是指针对海上搜救、溢油、污染物等制作发布漂移轨迹、扩散路径等分析预测结果。

主要职能是管理国家海洋信息资源,指导、协调全国海洋信息化业务工作,为海洋经济、海洋管理、公益服务和海洋安全提供海洋信息的业务保障、技术支撑与服务。

主要业务领域包括:海洋资料收集、管理、处理和服务,承担海洋环境与地理信息服务平台和中国Argo资料中心的运行与管理;中国海洋档案馆和文献馆的建设与管理;数字海洋系统开发与运行;海洋功能区划研究和编制工作;海洋主要业务领域包括:全国近岸海域生态监控区监测、赤潮监控区监测、陆源入海排污口监测、污染现状与趋势性监测、海域使用动态监视监测、主要海洋功能区监测以及监测质量控制与质量保证等,同时还开展涉及海洋环境保护、海域使用管理等领域的基础科学研究和相关技术的开发工作。

是我国唯一专门从事极地考察的科学研究和保障业务中心。

是我国极地科学的研究中心,主要开展极地雪冰-海洋与全球变化、极区电离层-磁层耦合与空间天气、极地生态环境及其生命过程以及极地科学基础平台技术等领域的研究;建有极地雪冰与全球变化实验室、电离层物理实验室、极光和磁层物理实验室、极地生物分析实验室、微生物与分子生物学分析实验室、生化分析实验室、极地微生物菌种保藏库和船载实验室等实验分析设施;在南极长城站、中山站、泰山站建有国家野外科学观测研究站,在北极建有黄河站国家野外科学观测研究站,是开展极地雪冰和空间环境研究的重要依托平台。

极地中心拥有“雪龙”号极地科学考是中国从事海洋政策、法律、经济和权益研究的核心单位,是国家海洋局直属事业单位。

主要职能是开展海洋发展战略、方针、政策、法规的研究。

共设海洋法律与权益、海洋政策与管理、海洋经济与科技、海洋环境与资源四个研究室。

是我国唯一专门从事海水利用公益技术、共性技术、产业化关键技术和发展战略研究的国家级公益类非营利性科研机构。

研究方向为:海水淡化、海水直接利用、海水化学资源利用、海水净化与水再利用、膜科学、海水利用发展战略、海水及苦咸水利用检测与监测、海岛水资源保护与利用、防腐与水处理等。

从事海洋科学基础研究与应用基础研究、高新技术研发的综合性海洋科研机构,是国际海洋科学领域具有重要影响的研究所;在蓝色农业优质、高效、持续发展的理论基础与关键技术,海洋环境与生态系统动力过程,在海洋环流与浅海动力过程,以及大陆边缘地质演化与资源环境效应等领域开展了许多开创性和奠基性定位是以深海、科学与工程技术的结合、共享与开发平台为基点,构筑科学研究-工程技术-深海作业融合性体系,强化中科院在我国深海事业中的战略性地位。

在深海科学研究方面,重点开展与物理海洋、海洋地质、海洋化学及海洋生物相关的深海科学问题研究,以深海环境与生态过程、深海地质构造、沉积演变及其油气矿产资源、深海环境下的生物学特征为主要研究方向,致力于深海核心科学问题的解决,并促进与深海科学研究相关的深海工程技术与装备设备研发。

在深海工程技术方面包括:海洋多参量智能测量与传感器技术及装置;深海生物资源探测技术与系统,深海低温高压、高温高压体系的物理、化学及生物学的实验模拟技术;海洋观测、定位的网络系统技术与方法;水下作业潜水器、潜标系统集成及应用技术;深海科学研究和深海资源开发的作业装置和工具;海洋油气、矿产勘探开发新方法、新技术与系统。

是从事声学和信息处理技术研究的综合性研究所,主要致力于声学和信息处理技术学科的应用基础和高技术发展研究,围绕未来10年我国在海洋、安全、能源、生命健康和信息网络等领域的战略急需,着力破解与声学和信息处理技术相关的前瞻性重大科技难题与系统集成瓶颈,着力提升自主创新与竞争能力,取得创新声学所特色研究方向包括:水声物理与水声探测技术、环境声学与噪声控制技术、超声学与声学微机电技术、通信声学和语言语音信息处理技术、声学与数字系统集成技术、高性能网络与网络新媒体技术。

是中国机器人事业的摇篮,在中国机器人事业发展历史上创造了二十多个第一,引领中国机器人技术的研究发展。

在先进制造和智能机器、机器人学应用基础研究、工业机器人产业化、水下智能装备及系统、特种机器人、工业数字化控制系统、无线传感与通信技术、新型光电系统、大型数字化装备及控制系统等研究与开发方面取得大批成果,形成技术领先优势。

主要从事海洋环境监测领域的基础研究、应用基础研究、关键共性技术研究及相关成果转化。

主要从事船舶气象、生态监测、海洋台站、特种船舶及装备、海洋声学、海洋遥感遥测、深远海探测、水下工程、海洋浮标、海洋传感等技术的研发工作。

目前主要的研发产品包括海洋资料浮标系统、船舶气象仪系列产品、自动化台站观测系统、沿海海洋环境监测站、海岛无人值守自动观测站及海上平台由科技部和山东省、青岛市共同建设,由功能实验室、公共实验平台和技术支撑体系三部分组成,将在海洋与全球气候变化,海洋生物资源可持续利用,近海生态环境演变过程、机制与保护、海洋地质过程与矿产资源探测评价,海洋数值模拟与观测技术等方向展开基础性、前瞻性研究。

国家实验室确定了将海洋动力过程与气候变化、海洋生命过程与资源利用、海底过程与油气资源、海洋生态环境演变与保护、深远海和极地极端环境与战略资源、海洋技术与装备作为重点研究方向。

将西太平洋-南海-印度洋动力过程与环境气候安全(透明海洋)、蓝色生命过程与资源开发利用(蓝色粮仓)、西太平洋洋陆过渡带深部过程与资源环境效应作为未来3~5年的重大科研任务。

同时,启动高性能科学计算与系统仿真、海洋药物筛选、海洋科考船队等大型平台和海上试验场等大型设施建设,力争未来三年进入世界著名海洋科研中心之列。

海洋水产研究机构包括中国水产科学研究院黄海水产研究所(青岛)、东海水产研究所(上海)、南海水产研究所(广州),分别负责黄海、东海、南海以及邻近洋区的海洋生物生产力和海洋水产资源的调查和评价。

研究课题包括:各海区鱼类形态、分类区系;海洋鱼、虾、贝、藻的养殖和增殖技术;海洋渔业与海洋环境条件的关系;海洋经济鱼类的分布、洄游规律以及渔情预报方法。

同时还研究海洋污染对水质的影响、水产品受毒特征和消失规律、海洋渔业遥感新技术应用等,各水产研究所都拥有一定规模的渔业调查船队。

,是隶属于国土资源部中国地质调查局的海洋地质专业调查研究机构,主要承担国家基础性、公益性的海洋地质调查研究和战略性的矿产资源调查研究。

其任务以地质找矿为中心,海底油气勘查为重点,研究中国海洋石油地质理论和方法;开展中国近海海域地质构造、地球物理场特征以及油气远景的研究;开展国际合作,进行沉积动力学研究和深海大洋调查。

主要研究领域包括:基础地质调查与研究、综合地球物理学、地质构造与矿产、海洋3S、大陆架形成演化等五是以海洋和水产学科为特色,在海洋动力学、海洋环境及其预测、海洋生态动力学、信息科学与技术、水产养殖及精加工技术、软科学技术、海洋药物研究开发、工程技术、海洋经济、海洋法等方面都做出了突出的成绩。

下设的海洋与地球学院,已形成涵盖海洋生物学、海洋化学、物理海洋学、海洋物理与工程、海洋地质学的完整学科体系。

在海洋生物地球化学与生态系统相互作用、水声通信与海洋信息应用技术、海洋生物资源开发利用等科研领域,具有雄厚的研究积累,成果丰硕。

以海洋科学、海洋工程、海洋人文社科和海洋战略为重点研究领域,下设有六大板块,分别为:基础研究及海洋观测;生物资源与海洋药物;海洋能源与海水资源;技术装备与工程技术;海洋战略、法律、人文、历史;产业、金融及政策体由清华大学深圳研究生院联合精密仪器系和地球系统科学研究中心共同发起,将重点发展海洋观测/探测技术,包括水下传感器技术与装备、海底通讯与组网技术、数据管理、海洋环境信息模拟与预警、以及海底观测网和水下移动观测平台。