现代文散文阅读中作用好处的解答.

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:9

现代文阅读答题技巧分析某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3;设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4、对比:强调了……突出了……5、反复:强调了……加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了……形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了……副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?不能。

因为(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致(2)该词与上文是一一对应的关系(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

(六)段意的归纳1.记叙文:回答清楚(什么时间、什么地点)什么人做什么事格式:(时间+地点)+人+事。

2.说明文:回答清楚说明对象是什么,它的特点是什么,格式:说明(介绍)+说明对象+说明内容(特点)3.议论文:回答清楚议论的问题是什么,作者的观点怎样,格式:用什么论证方法证明了(论证了)+论点回答者:zgctamfzxcvbnm- 三级2009-1-23 21:06★语段阅读题答题总原则:1、先读题后读文。

现代文散文阅读开头、结尾、简述题答题技巧现代文阅读考试命题往往在4个方面设置题目:一是理解文章的主旨;二是理解文中重要词语、重要句子的含义;三是鉴赏作品的形象、语言和表达技巧;四是筛选并整合文中的信息。

现代文阅读主要是考查重要词语、句子在文中的含义,因此,四道主观题其实就是以考查词语句子为基础来考查其在文章的结构、表达、思想感情等方面的作用。

1.审清题干。

现代文阅读题干包含三个方面的内容:创设情境、设问角度和命题意图。

前两者是显性的,后者是隐性的,但又是最为关键的。

因此要努力通过题干去揣摩命题的意图。

审题要抓住题目中的每一个信息,明确两点:一是命题者要我们答什么,二是命题者要我们怎么答。

还要分清题干中作者的话和命题者的话。

出现作者的语句,一般是考生要理解和分析的对象;而命题者的话,一般起引导考生明确解答重点或限制答案范围,具有导向性,不可掉以轻心。

2.将题目回归原文,寻找答题区域。

把在题干中出现的原文中的语句放回原文,看它在文章中的具体位置,以此来确定答题区域。

题干中若有“从全文看…”这样的字眼,这就要求从全文着眼总结答案;有的有“阅读某段,回答…”这样的字眼,答案一般是可以在这一段里总结了。

如果没有这些明确的字眼,总结答案时应该从全文角度把握。

3.落实重点词句的含义。

首先搞清这个词、这句话表面意义是什么,再看一下用什么方法表达,接着思考一下为什么要用这种方法来表达,如果这三个问题解决了,含义就基本上把握了。

4.规范作答,检验答案。

应当工整规范地尽量用原文词句作答,整合原文中有用的信息,做到整体把握、锁定局部、认真筛选、巧妙概括;答案要尽量全面、要点化。

答题时首先要考虑好角度,突出要点,层次分明。

有明确字数限制的更要准确精练。

现代文阅读的开头的特点与考查1、先言他物型:用此衬托或铺垫(《黄山绝壁松》)或对比。

例:冯骥才的《黄山绝壁松》开头三段:黄山以石奇云奇松奇名天下。

然而登上黄山,给我以震动的是黄山松。

散文线索的作用答题模板

散文线索在作品中起着至关重要的作用,它们不仅是散文结构的基础,也是引导读者理解和感知散文主题的关键元素。

以下是我从多个角度对散文线索作用的回答:

1.引导故事情节发展,散文线索可以在故事情节中起到引导作用,帮助读者理解故事的发展和转折。

通过线索的逐步揭示,读者可以更好地理解故事中人物的动机、行为和冲突,从而更深入地参与到故事情节中。

2.增强散文主题的表达,散文线索通过细致的描写和暗示,可以帮助加强散文主题的表达。

通过线索的渗透和延展,作者可以更加生动地展现散文主题,使读者更深入地理解和感知散文所要传达的思想和情感。

3.激发读者的想象和联想,散文线索往往是作者巧妙安排的信息碎片,通过读者自行组合和联想,可以激发读者的想象力。

这种留白式的叙述方式可以让读者更加主动地参与到散文中,从而产生更丰富的阅读体验。

4.加强作品的整体连贯性,散文线索在作品中扮演着连接各个

部分的桥梁作用,使作品更加连贯和完整。

通过线索的贯穿和延伸,读者可以更好地理解作品的整体结构和脉络,形成统一的阅读体验。

综上所述,散文线索在作品中起着引导情节、增强主题表达、

激发想象和加强连贯性等多重作用。

它们是散文中不可或缺的重要

元素,对于作品的深度和广度都具有重要意义。

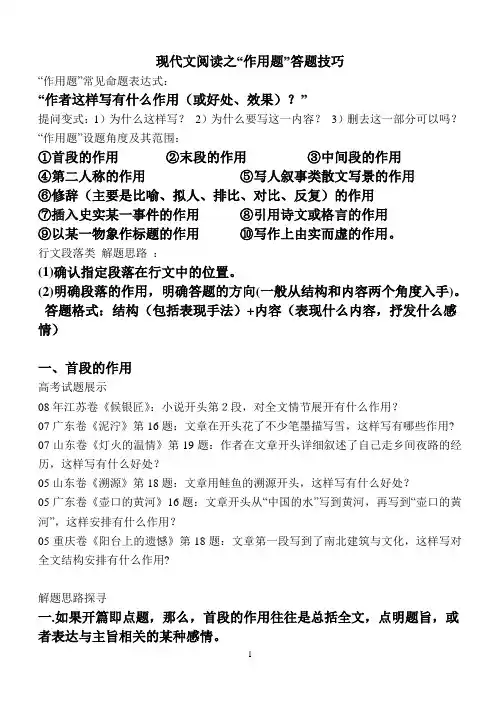

现代文阅读之“作用题”答题技巧“作用题”常见命题表达式:“作者这样写有什么作用(或好处、效果)?”提问变式:1)为什么这样写?2)为什么要写这一内容?3)删去这一部分可以吗?“作用题”设题角度及其范围:①首段的作用②末段的作用③中间段的作用④第二人称的作用⑤写人叙事类散文写景的作用⑥修辞(主要是比喻、拟人、排比、对比、反复)的作用⑦插入史实某一事件的作用⑧引用诗文或格言的作用⑨以某一物象作标题的作用⑩写作上由实而虚的作用。

行文段落类解题思路:(1)确认指定段落在行文中的位置。

(2)明确段落的作用,明确答题的方向(一般从结构和内容两个角度入手)。

答题格式:结构(包括表现手法)+内容(表现什么内容,抒发什么感情)一、首段的作用高考试题展示08年江苏卷《候银匠》:小说开头第2段,对全文情节展开有什么作用?07广东卷《泥泞》第16题:文章在开头花了不少笔墨描写雪,这样写有哪些作用? 07山东卷《灯火的温情》第19题:作者在文章开头详细叙述了自己走乡间夜路的经历,这样写有什么好处?05山东卷《溯源》第18题:文章用鲑鱼的溯源开头,这样写有什么好处?05广东卷《壶口的黄河》16题:文章开头从“中国的水”写到黄河,再写到“壶口的黄河”,这样安排有什么作用?05重庆卷《阳台上的遗憾》第18题:文章第一段写到了南北建筑与文化,这样写对全文结构安排有什么作用?解题思路探寻一.如果开篇即点题,那么,首段的作用往往是总括全文,点明题旨,或者表达与主旨相关的某种感情。

例:05广东卷《壶口的黄河》第16题:文章开头从“中国的水”写到黄河,再写到“壶口的黄河”,这样安排有什么作用?在中国看水,看中国的水,最好到黄河。

九寨沟的水显得太清秀,俏得有些西方的味道;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装饰物。

也许,中国的水应是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这儿,才成了真正的黄河!答案:通过对比、层递等手法的运用,突出壶口的黄河最有“中国味”,凸现主题,总领全文。

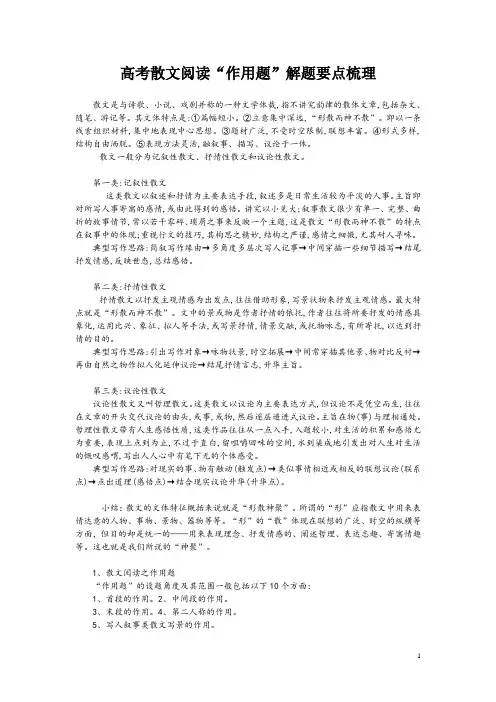

高考散文阅读“作用题”解题要点梳理散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁,指不讲究韵律的散体文章,包括杂文、随笔、游记等。

其文体特点是:①篇幅短小。

②立意集中深远,“形散而神不散”。

即以一条线索组织材料,集中地表现中心思想。

③题材广泛,不受时空限制,联想丰富。

④形式多样,结构自由洒脱。

⑤表现方法灵活,融叙事、描写、议论于一体。

散文一般分为记叙性散文、抒情性散文和议论性散文。

第一类:记叙性散文这类散文以叙述和抒情为主要表达手段,叙述多是日常生活较为平淡的人事。

主旨即对所写人事寄寓的感情,或由此得到的感悟。

讲究以小见大;叙事散文很少有单一、完整、曲折的故事情节,常以若干零碎、琐屑之事来反映一个主题,这是散文“形散而神不散”的特点在叙事中的体现;重视行文的技巧,其构思之精妙,结构之严谨,感情之细微,尤其耐人寻味。

典型写作思路:简叙写作缘由→多角度多层次写人记事→中间穿插一些细节描写→结尾抒发情感,反映世态,总结感悟。

第二类:抒情性散文抒情散文以抒发主观情感为出发点,往往借助形象,写景状物来抒发主观情感。

最大特点就是“形散而神不散”。

文中的景或物是作者抒情的依托,作者往往将所要抒发的情感具象化,运用比兴、象征、拟人等手法,或写景抒情,情景交融,或托物咏志,有所寄托,以达到抒情的目的。

典型写作思路:引出写作对象→咏物状景,时空拓展→中间常穿插其他景、物对比反衬→再由自然之物作拟人化延伸议论→结尾抒情言志,升华主旨。

第三类:议论性散文议论性散文又叫哲理散文。

这类散文以议论为主要表达方式,但议论不是凭空而生,往往在文章的开头交代议论的由头,或事,或物,然后逐层递进式议论。

主旨在物(事)与理相通处。

哲理性散文带有人生感悟性质,这类作品往往从一点入手,入题较小,对生活的积累和感悟尤为重要,表现上点到为止,不过于直白,留咀嚼回味的空间,水到渠成地引发出对人生对生活的慨叹感喟,写出人人心中有笔下无的个体感受。

典型写作思路:对现实的事、物有触动(触发点)→类似事情相近或相反的联想议论(联系点)→点出道理(感悟点)→结合现实议论升华(升华点)。

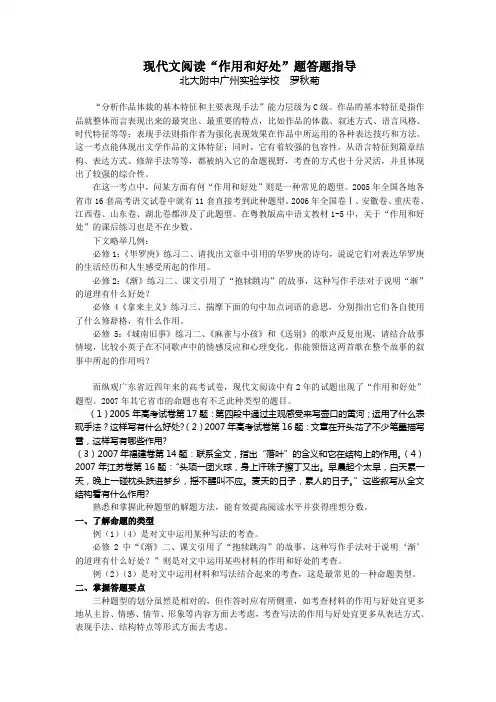

现代文阅读“作用和好处”题答题指导北大附中广州实验学校罗秋菊“分析作品体裁的基本特征和主要表现手法”能力层级为C级。

作品的基本特征是指作品就整体而言表现出来的最突出、最重要的特点,比如作品的体裁、叙述方式、语言风格、时代特征等等;表现手法则指作者为强化表现效果在作品中所运用的各种表达技巧和方法。

这一考点能体现出文学作品的文体特征;同时,它有着较强的包容性,从语言特征到篇章结构、表达方式、修辞手法等等,都被纳入它的命题视野,考查的方式也十分灵活,并且体现出了较强的综合性。

在这一考点中,问某方面有何“作用和好处”则是一种常见的题型。

2005年全国各地各省市16套高考语文试卷中就有11套直接考到此种题型。

2006年全国卷Ⅰ、安徽卷、重庆卷、江西卷、山东卷、湖北卷都涉及了此题型。

在粤教版高中语文教材1-5中,关于“作用和好处”的课后练习也是不在少数。

下文略举几例:必修1:《华罗庚》练习二、请找出文章中引用的华罗庚的诗句,说说它们对表达华罗庚的生活经历和人生感受所起的作用。

必修2:《渐》练习二、课文引用了“抱犊跳沟”的故事,这种写作手法对于说明“渐”的道理有什么好处?必修4《拿来主义》练习三、揣摩下面的句中加点词语的意思,分别指出它们各自使用了什么修辞格,有什么作用。

必修5:《城南旧事》练习二、《麻雀与小孩》和《送别》的歌声反复出现,请结合故事情境,比较小英子在不同歌声中的情感反应和心理变化。

你能领悟这两首歌在整个故事的叙事中所起的作用吗?而纵观广东省近四年来的高考试卷,现代文阅读中有2年的试题出现了“作用和好处”题型。

2007年其它省市的命题也有不乏此种类型的题目。

(1)2005年高考试卷第17题:第四段中通过主观感受来写壶口的黄河;运用了什么表现手法?这样写有什么好处?(2)2007年高考试卷第16题:文章在开头花了不少笔墨描写雪,这样写有哪些作用?(3)2007年福建卷第14题:联系全文,指出‚落叶‛的含义和它在结构上的作用。

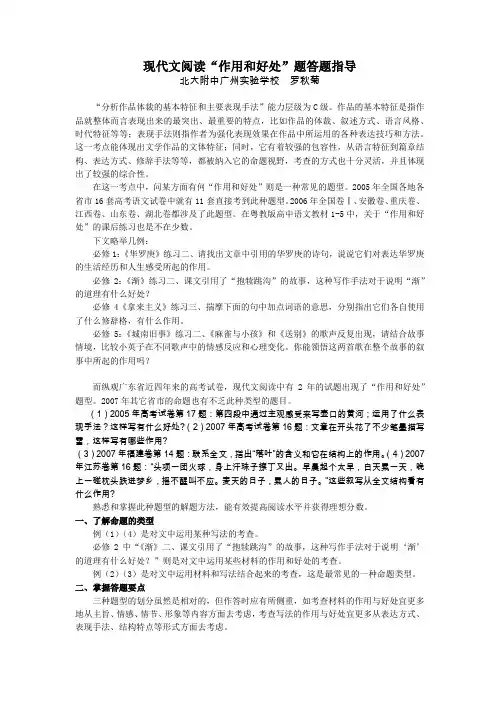

现代文阅读“作用和好处”题答题指导北大附中广州实验学校罗秋菊“分析作品体裁的基本特征和主要表现手法”能力层级为C级。

作品的基本特征是指作品就整体而言表现出来的最突出、最重要的特点,比如作品的体裁、叙述方式、语言风格、时代特征等等;表现手法则指作者为强化表现效果在作品中所运用的各种表达技巧和方法。

这一考点能体现出文学作品的文体特征;同时,它有着较强的包容性,从语言特征到篇章结构、表达方式、修辞手法等等,都被纳入它的命题视野,考查的方式也十分灵活,并且体现出了较强的综合性。

在这一考点中,问某方面有何“作用和好处”则是一种常见的题型。

2005年全国各地各省市16套高考语文试卷中就有11套直接考到此种题型。

2006年全国卷Ⅰ、安徽卷、重庆卷、江西卷、山东卷、湖北卷都涉及了此题型。

在粤教版高中语文教材1-5中,关于“作用和好处”的课后练习也是不在少数。

下文略举几例:必修1:《华罗庚》练习二、请找出文章中引用的华罗庚的诗句,说说它们对表达华罗庚的生活经历和人生感受所起的作用。

必修2:《渐》练习二、课文引用了“抱犊跳沟”的故事,这种写作手法对于说明“渐”的道理有什么好处?必修4《拿来主义》练习三、揣摩下面的句中加点词语的意思,分别指出它们各自使用了什么修辞格,有什么作用。

必修5:《城南旧事》练习二、《麻雀与小孩》和《送别》的歌声反复出现,请结合故事情境,比较小英子在不同歌声中的情感反应和心理变化。

你能领悟这两首歌在整个故事的叙事中所起的作用吗?而纵观广东省近四年来的高考试卷,现代文阅读中有2年的试题出现了“作用和好处”题型。

2007年其它省市的命题也有不乏此种类型的题目。

(1)2005年高考试卷第17题:第四段中通过主观感受来写壶口的黄河;运用了什么表现手法?这样写有什么好处?(2)2007年高考试卷第16题:文章在开头花了不少笔墨描写雪,这样写有哪些作用?(3)2007年福建卷第14题:联系全文,指出“落叶”的含义和它在结构上的作用。

高考文学作品阅读一一散文阅读的解题技巧每年高考散文得分率普遍较低,从复习的角度究其原因,不外有两个方面:一是高考散文阅读题的测试要求,学生并不完全明确,以致训练无的放矢;一是高考散文阅读题的解题技巧,学生未能熟练掌握,以致解题跟着感觉。

若能抓住散文自身的特点来思考有关的测试要求,散文阅读题的解答还是有技巧可言的。

一. 阅读技巧一一提高散文阅读题答题准确率的前提1.树立主题意识把握主题是整体理解文章的前提。

一篇文章,主题是灵魂,其它的诸如内容、结构、表现手法等等都是为主题服务的。

由此,产生高考现代文阅读的一个重要的命题原则一一主题辐射,一切现代文阅读的设题,都是从彰显主题的角度提出问题。

散文“形散神不散”“神不散”就是文章的主题集中明确,而“形散”又加大了考生把握散文主题的难度。

散文的文体特征,使得散文阅读的高考命题更是强化了主题辐射的原则。

因此,拿起一篇散文开始阅读前就树立主题意识,在阅读中,把握文章的中心内容、主要写法(形)理解文章的中心思想(神)2.树立整体意识部分是整体中的部分,部分总是与整体联系着,确认某一语言单位所负载的信息,准确地理解它们,离不开对整体的把握。

不少试题,往往明确要求“联系全文”加以回答。

比如江苏卷所选汤世杰的《一幅烟雨牛鹭图》,诗意画面的描绘中体现着作家对文明、文化的深沉思考。

文章共四段:第一段承题目而来,具体描写烟雨中的老牛。

第二段,描写白鹭飞来,有“胆大些的竟在牛背落下”并把牛背当成了“宽敞的步行街”第三段,揣想了时装设计师、诗人和画家面对这幅图的感受。

第四段,是全文最值得品味的部分。

在这里,作者先说“我在想着那个农人。

……他才是这个场景真正的主角”再写“21世纪,风雨中的老牛木犁,暗示的是古老的农耕的伟大。

大山下的土地……是整个人类的唯一财富”进而写“我忘情地凝神,仿佛怕它转眼终会消失,就像它所象征的那种生存方式终将消失一样”最后以“少小离家的游子思念中的家园”比喻眼前这片“自由自在充满闲趣却供养着我们的田野”真切地表达了包括“我”在内的“从简朴的远古出走的现代人”对它“永远的牵挂”综观全篇,文笔流畅清新,表现出一种醇厚而迷茫的情感,在平易中具有动人的力量。

高考“作用题”答题方法分析和比较高考现代文阅读中带有“有何作用”(或“有何好处”)的考查颇多,但考生的得分情况却不容乐观。

笔者以近三年高考试题为例,试将其设题类型归纳成三大类、十小点,细说其答题方法。

希望能给大家复习备考带来帮助。

一、考查句段的作用作用题,一般可从结构、内容以及情感三方面来组织答案。

句段在文章中的位置有三种情况:开头、中间和结尾。

位置不同,作用有别。

1.句段在开头其作用有:开门见山,点明主题,总领下文,引出话题,为下文写某一内容做铺垫或与下文构成对比;能激发读者的阅读兴趣或思考;能奠定全文感情基调。

例1.结合全文来看,开头三段在文章中有哪些作用?(2010年全国卷Ⅱ第14题)结合句段在开头的作用和文本的内容,答案可以组织如下:参考答案:①结构上:开门见山,点出文章的主题,点明写作缘由,激发读者的阅读兴趣;总领下文,预示行文的内在结构,当下的感念与往昔的情景相互交织。

②内容上:展现了深沉的思想、饱满的情感。

③情感上:奠定了文章的抒情基调。

2.句段在中间其作用是承上启下,前后呼应。

如:例2.第⑥段“又见鹭鸶!又见鹭鸶!”在文中有何作用?(2011年上海卷第9题)第⑥段在文章中间,主要起到过渡和照应的作用;同时,还要考虑反复这一手法的作用。

参考答案:①结构上:承上启下,从回忆又回到现实生活;照应了文章的题目“又见鹭鸶”。

②情感上:运用反复的修辞手法,强烈地表达了作者阔别多年又见鹭鸶的惊喜。

3.句段在结尾有呼应上文、总括全文、点明主旨、深化主题和升华情感等作用。

例3.请分析最后一段画线句子的妙处。

(2011年四川卷17题)明确文章最后一段的一般作用,再结合画线句子所叙述的内容和蕴涵的情感,不难写出答案。

参考答案:以勉儿泪落铃铛这一想象生动的细节描写收束全文,呼应题目,深化主题,含蓄蕴藉,余味无穷。

抒发了勉儿对爸爸的怀念和伤痛之情。

二、考查景物的作用高考现代文阅读中,选文以散文和小说为主。

散文考点七:把握文中语句、语段的表达作用常见问法:①请你说说文章开头(结尾)有何作用。

②结合全文,说说某段有何作用。

③请你说说文中画线句有何作用。

技巧点拔:①开头作用:总领全文;照应题目;呼应下文;引出下文,为后文作铺垫;开门见山,直入主题;欲扬先抑;对比衬托;渲染气氛,奠定基调(记叙文、小说);埋下伏笔(记叙文、小说);设|置悬念(小说)。

②中间作用:过渡,承上启下;由……到……由叙述转向议论,由写景转向抒情,由正面到反面);为下文写……作铺垫(为议论抒情作铺垫);推动情节的发展(小说);照应、总结上文;呼应前文。

③结尾作用:卒章显志,点明中心;戛然而止,回味深长(记叙文、小说);点明题目,深化主题;照应全文,结构严谨,升华感情,照应开头,画龙点睛;言有尽而意无穷;以小见大。

【17】冰窗花(2017天津,16-19,15分)任随平①冰窗花盛开在冬日的窗棂上,是一道绝美的风景。

尤其是在久居乡下的那些日子里。

②于是,每到冬日,我会有意无意念起熨帖在冬日木格窗棂上的冰窗花。

冬日的居室里,总会生了炉火,白日里,落了雪,一家人和和暖暖地或斜倚、或平躺在温热的土炕上。

母亲选了废旧的布料,熬了浆糊,炕头置一炕桌,安安静静地做着鞋垫。

父亲借了炉火,熬着罐罐茶,火苗间或跳出来,舔舐着茶罐,茶水滋滋地发着声响,茶香随着响声氤氲开来,整个屋舍内顿时茶香弥漫,即便是不常喝茶的人,浸淫在如此的茶香里,也会有几分迷醉,几分品咂的热望。

而我,总是斜倚在墙角,捧了热爱的书籍,一页页,在缓慢流走的时光里,细品一份恬美与温馨。

冬日的白天总是很短,像兔子率性的尾巴,一甩,一天的时光就溜走了。

而冬日的夜晚,唯有恬静与安谧。

雪花簌簌地落着,风安静地睡去,村庄被夜色围拢而来,婴孩一般安卧在远山近水阔大的臂弯里。

屋舍之内,炉火正旺,壶水呼呼地散发着热气,木格窗棂的玻璃上,热气凝结而成的水珠簌簌流泻下来,洇湿在墙壁上,像梦呓的印痕,烙着时光的印记。

高考现代文(小说散文)阅读答题要点术语详解小说阅读十个考点:1、叙述特点2、描写特点3、语言特点4、情节的作用5、环境描写的作用6、首段、尾段的作用7、标题的作用8、主题思想探究(先读最后三段)9、线索的作用:贯穿全文,使情节紧凑,结构清晰。

10、赏析画线句作用题答题的五个(3+2)角度:1、对人物的作用(性格、心理、情感)2、对主题的作用(烘托、深化、揭示)3、对情节的作用(引出、铺垫、暗示、伏笔、抑扬、留白、线索、双线、巧合、悬念、时空交错【以“意识流”为叙述结构,将故事的时间线打乱后重新剪接组合,从而使历史与现实交错,真实与虚幻反差,给读者以新奇的体验;叙述灵活自由,情节充满魔幻性,结构有张力;借历史影射现实,深化了主题】、承上启下、前后照应、呼应前文、点明题旨、文眼、突转【结局出人意料】、富有戏剧性、欧亨利式结尾)4、对读者的作用(引起共鸣、引发思索、耐人寻味、出人意料又合乎情理、激发读者的阅读兴趣、使读者了解更加全面、更有人情味、拉近与读者的距离、使人有身临其境之感、把读者引入故事情境,增强真实感)5、表达效果:反差巨大、对比鲜明、充满张力、委婉含蓄、含而不露、虚实相生、情景交融、场景浓缩、情节集中、反复渲染、形散神聚、层层铺垫、层层推进、窥一而知全貌(冰山理论)、利用简笔来加快叙述节奏、利用繁笔或宕开一笔来舒缓叙述节奏、注重场景的细节描绘、铺陈、延宕【副线情节穿插】、摇摆【连续设置悬念或意外】、曲笔【有意遮掩,不直书其事】、叙议结合、叙述结合描写、叙述结合抒情、多感官描写结合、使内容更加丰富、使表达更加细腻、使感情更加饱满、使形象更加鲜明、现实与历史交错、真实与虚幻交织、使情节呈现出某种魔幻色彩、魔幻而不失其真实、言有尽而意无穷、让作品余韵十足“反复出现...多次出现...有什么作用?”答题术语如下:(1)反复渲染...气氛,凸显...(主题或人物性格、心理、情感)(2)反复点出...来暗示(衬托)....(3)反复强调...与...形成强烈反差。

重难点04 散文阅读(五大考点多种技巧)中考现代文阅读试题记叙文材料来自散文和小说,其中散文占了一大半。

从选材看,内容广泛,涉及不同题材、不同风格的散文,包括叙事散文、抒情散文、写景散文、哲理散文等。

文本内容贴近学生生活实际,关注亲情友情、人与社会、自然风景等,注重思想内涵和对学生情感态度、价值观的导向。

引导学生对生存、生活、人文的关怀和思考。

从题型看,以主观性试题为主,百分之七十是主观题,选择题占比不多、填空题更少。

开放性试题增多,赋分相对较高。

2024年的散文命题,除了传统的阅读理解题外,还可能出现一些新的题型,如赏析题、微写作等。

从命题角度看,突出考查整体阅读能力,以文意把握、词句品析、人物评、写法揣摩、感悟体验为考查着力点,考查考生对文章的主旨、结构、语言等方面的全方位理解。

从试题数量和赋分看,一般在5个左右,赋分15-20分,个别地方甚至更高。

考点一、散文的标题【设题形式】1.如何理解标题的深刻含义?2.赏析文章标题的妙处。

3.给文章拟个合适的标题。

4.文章的标题是否能用……替换?为什么?【答题要点】1.标题的含义(1)表层含义:标题的字面含义、在文中的含义;(2)深层含义:引申义、比喻义、象征义。

(3)标题如果是比喻性的,文中往往不是围绕标题的字面含义来展开叙述,我们应该联系文章的具体内容,弄清比喻义或象征义,这样我们就可以领悟出标题的深刻含义。

2.标题的作用(1)内容上:概括文章……内容,交代时间、地点,交代文章的写作对象或性格特征,突出人物形象。

(2)结构上:贯穿全文线索。

(3)人物上:突出人物的形象或品质;(4)主旨上:点明文章的主题;寄托……情感;奠定全文……感情基调。

(5)情感上:奠定文章的感情基调;(6)手法上:设置悬念,引发联想,吸引读者;运用(比喻、拟人、双关等)……修辞手法;对比讽刺,强化效果。

(7)效果上:引发读者的阅读兴趣,引人深思,营造氛围,富有诗情画意等。

3. 拟写标题的方法(1)抓住文章的核心人物拟写;(2)抓住文章的核心事物拟写;(3)抓住文章的核心事件拟写;(4)抓住作者的情感拟写;(5)抓住文章的线索拟写;(6)抓住作品反复出现的内容拟写。

现代文阅读小说三要素:人物、情节、环境答题考虑因素中心、主旨读者感受一,作用题1)谋篇布局开头句(段)作用1.总领全文2.埋下伏笔,为下文作铺垫(引出下文……)(与下文……相对照/呼应)3.开篇点题,照应题目,点出文章主题(开门见山)4.设置悬念,吸引读者5.渲染气氛,奠定基调6.环境描写(开头)环境描写的作用1.渲染……的气氛(营造……的氛围),奠定……的基调2.为下文作铺垫/埋下伏笔3.展开、推动情节发展4.预示结局5.赋予象征意义,深化文章主题6.烘托人物,是人物形象更突出(交代人物身份,暗示人物命运,表现人物性格,衬托人物心情)7.交代/暗示社会背景,为人物活动设置空间8.使读者有身临其境之感,文章感染力/真实性中间句(段)的作用结构上——承上启下、过渡(承接上文……启示下文……)(照应上文……呼应下文……)表达上(内容上)——衬托末句(段)的作用1.总结全文,揭示……主旨(直白类结尾)2.深化主旨,强化作者感情3.首尾呼应,使文章结构完整(情节完整、结构严谨,中心突出)4.回味深长,引发读者思考5.卒章显志,点明中心含蓄类结尾:a.使文章在表达上显得委婉含蓄,发人深思b.有戛然而止,意在言外的余味(言有穷而意无足)c.暗示主题,强化了作者的感情插叙的作用1.补充内容,使特点更加突出,丰富人物形象,突出主题2.补充内容,使情节更完整,使文章跌宕起伏3.补充内容,照应上文或为下文作铺垫答题:说明插叙情况——指出补充内容——分析作者用意倒叙的作用1.强调突出被倒置的内容2.造成悬念,吸引读者3.避免平铺直述,使情节丰富有变化,活泼性增强答题:说明倒叙情况——指出强调的内容——分析好处二,赏析题1)修辞比喻:生动形象,化深奥为浅显,化抽象为具体,易于理解,增强文章活泼性,使描述更形象。

(答题:把……比作……,生动形象的写出了……的特点)注意:不能同类相比(eg.“大珠小珠落玉盘”不是把琵琶声比作珠子落入盘子中的声音,因为不能用声音比喻声音)夸张:表达情感更强烈,增强语言的互动性与感染力,突出其特征,揭示素质,给读者鲜明强烈的印象。

现代文阅读中作用好处题目的解答综合近几年的高考题和平时的训练题,我们以为,“作用题”的设题角度及其范围一般包括以下十个方面:首段的作用,末段的作用,中间段的作用,第二人称的作用,写人叙事类散文写景的作用,修辞主要是比喻、拟人、排比、对比、反复的作用,插入史实某一事件的作用,引用诗文或格言的作用,以某一物象作标题的作用,写作上由实而虚的作用;一、首段的作用1、如果开篇即点题,那么,首段的作用往往是总括全文,点明题旨,或者表达与主旨相关的某种感情;如2001年高考卷选文门的首段:“开门和关门是人生中含意最深的动作;在一扇扇门内,隐藏着何等样的奥秘”2、如果开篇没有点题,那么,首段的作用就是开启或引出下文;如徐志摩的散文名篇藏根草的首段:“好一座颇有古堡风度的万佛阁,被人遗忘在大殿的背后,断了香火,受了冷落;”3、如果首段连续发问,那么,首段还兼有引人入胜或发人深省的作用;如峭壁上的树的首段:“是为了摆脱那饥寒交迫的日子,你才无可奈何的跳下悬崖是为了避免那场被俘的耻辱,于弹尽粮绝之后你才义无返顾的投落这峭壁”4、如果开篇即连续感叹,那么,首段还兼有强烈的抒情作用;如野菊花的首段:‘野菊花漫山遍野的野菊花”它不仅总括全文,开篇点题,而且表达了作者的惊喜之情和对野菊花的赞美之情;二、末段的作用末段的作用一般是总结全文,点明题旨,深化中心,呼应开头,或兼而有之;1、如2004年北京卷选文普希金之画的末段:“我忽然想起俄罗斯作家协会主席尼古拉耶维奇说过的一句话:’上帝给你一种才能,一定还会给你所有的才能;’这是俄罗斯谚语,很耐人寻味;我想,才能应包括人的灵性与悟性;人对各种艺术是有通感的,从通感到’通才’并不是一件难以理解的事;”这一段正是作者对全文的总结以及对题旨的点化;2、有时候,试题只针对最后一句发问,这一句偏偏又很含蓄,一眼看不透,即学生说的"看不懂";那么,"看不懂"正是写这一句的作用;当然,我们不能直截了当的回答"作用是看不懂",而要换一种委婉的说法;例如,"作用或好处是委婉含蓄,意在言外,发人深省";此外,既然这一句放在末尾,又被命题人相中,那么,根据"卒章显其志"的传统技法,说明它可能与揭示主旨有关,只不过因其含蓄,所以它的作用不再是点明题旨,而是暗示主题;除了上述两点,最后一句往往还具有强化作者感情的作用;如2004年浙江卷第20题"简析篇末’就会跪下来……’这句话在文中的含义及其表达上的作用",根据上述概括,其答案"使文章在表达上显得委婉含蓄,发人深思;有戛然而止,意在言外的余味;暗示主题,强化了作者的感情"应当在意料之中;三、中间段的作用1、中间段如果比较短,那么,它在结构上的作用一般是过渡,在表达上的作用一般是衬托;1在较短的中间段中,如果描写的物象即散文写作的对象并非选文的主要物象,而是次要物象,且与选文描述的主要物象在形象、意境和情感上一致,其表达作用就是正面衬托或烘托、铺垫;如2001年上海试卷第㈢题的甲段,描述的主要对象是“大江流日夜”的气势及意味,而在描述之前,先在第3段中赞美大海的宽广与汹涌,那么,面对第13题“从写作角度看,甲段写海的作用是什么”"的提问,其作用恰如参考答案所说:烘托"大江流日夜"的气势及意味;(2)如果中间段描述的次要物象与选文的主要物象在形象、意境或情感上不一致,其表达作用就是反衬;如2004年全国卷Ⅳ选文痛哭和珍第19题:“作者在痛哭和珍时,也写到自己;她是怎样写自己的这样写有什么作用”其作用肯定就是反衬;再联系选文中“烛光照着你的遗容,使渺小的我不敢抬起头来”,“自这大屠杀闭幕后,我早已丢失了,吓跑了,自己终于不知道究竟去了哪里”等描写作者自己的语句,答案也就呼之欲出:“以自己的渺小衬托出和珍的伟大,以自己的胆怯衬托出和珍的英勇无畏;”2、中间段如果比较长,而且描写的是选文的主要物象,那么,它在内容上的作用一般是扩展思路,丰富内涵,具体展示,深化主题或照应前文;如2003年全国卷的选文乡土情结第3题:"本文第四段写了一代又一代炎黄子孙浮海远游的潮流,并赞颂他们不忘桑梓之情,慷慨奉献,与祖国休戚相关;请你结合乡土情结,分析这样写的作用和好处;"根据题目,先找到第四段,发现它是选文中最长的一段,当属较长的中间段,而且叙写的正是选文的主要物象——乡土情结,所以,它的作用和好处应当是在"扩展思路,丰富内涵,具体展示,深化主题或照应前文"的基础上再结合选文内容具体发挥;那么看看答案,果然如此:①把乡土情结提高到民族凝聚力的高度来认识,丰富并深化了乡土情结的内涵;②具体说明乡土情结不因时间的悠远历史和空间的阻隔地理而褪色;③既照应了前文,也使本文的主题得到深化;四、第二人称的作用第二人称一般都兼有拟人的意味,因此能使语言生动;而在表情达意方面,运用第二人称往往便于直抒胸臆,或直接对话;“将如2000年卷第22题第1小题"作者主要用第二人称写长城,这样写的好处是什么"的参考答案即为:长城拟人化:①便于与长城对话,②便于抒发感情;”五、写人叙事类散文写景的作用写人叙事类散文一般不写景物,如果整局甚至整段的描写景物,那么,景物往往构成环境或背景,所以写景的基本作用就是勾勒环境,提供背景,或营造某种气氛;而景物更重要的作用是以景衬人,它又可细分为两类:1、正衬:即以景物之优美衬托人物心灵之美好,或以景物之凄凉衬托人物命运之悲惨;如2004年重庆卷选文山峦第6段开头有一句景物描写:“那一年的冬天,日照极短,枢密院广场的落日惨红,如同一环火漆,永不启封地封存了轻盈的过去;”其作用正好是用“落日的惨红”衬托十二月党人的妻子苦难而悲惨的命运;而那一束伴地莲在写母亲背着孩子寻找伴地莲的过程中,突出描写了明月和积雪,其作用之一就是“用明月积雪的明亮洁白衬托母爱的纯洁无瑕”;2、反衬:即用景物之美好或气氛之欢快来反衬人物悲惨的命运或人物凄凉的境遇;如野猫有两段写景,其一是描绘希洛涅森林优美的自然风光,其二是描写欢快热闹的春游场面,其作用正是为了反衬老妇人命运之悲惨和晚景之孤寂;3、值得关注的是,有些景物往往具有两面性;如上文所述那一束伴地莲的明月积雪,固然因其明亮洁白而堪称美景,但在数九寒冬的深夜,它又何尝不是突出了环境的艰苦呢因此,其作用之二就是表现母爱的伟大,而这正是景物勾勒环境与反衬作用的综合;六、修辞的作用修辞种类虽多,但用来设题的往往是比喻、拟人、对比、排比与反复;比喻使语言形象具体,通俗易懂;拟人使语言生动活泼,同时还便于直抒胸臆;排比可以增强语势,同时还便于语义的层层递进或语境的步步扩大;反复可以突出语义或强调情感;只要掌握了上述修辞的基本作用,准确答题应当不成问题;如果答题要求中没有字数限制,那么结合文章的具体内容发挥一句,其保险系数就更大了;参照以上简析,再对照2004年全国卷Ⅲ第19题“文章最后一段关于喝酒的描述和议论,运用了什么手法这样写有什么好处”,便可知它正是考查比喻的作用,其答案“通俗易懂,极富讽刺意味,起到生动形象的批评作用”也就在情理之中,而并未超出修辞基本作用的范围;至于“极富讽刺意味”,虽然并非比喻的固有作用,但是,结合选文快乐的死亡的主旨,这一句正好属于“结合文章的具体内容发挥一句”之范畴;1、比喻在各种修辞中,以比喻设题的频率是最高的;诚然,一般比喻句的作用是使语言形象具体,但是,如果是以题目作喻体,而这个喻体又蕴涵丰富的象征意义,且比喻句后面还有比较深刻的议论句,那么,这种比喻的作用至少有三点;其一,呼应题目;其二,揭示喻体的象征意义;其三,表达作者与之相关的感情;如2004年重庆卷选文山峦第20题:“本文在描述十二月党人的年轻妻子义无反顾地选择追随丈夫,承受悲惨和苦难后,写‘她们一夜之间成长为山峦’,请结合全文,分析这样写的作用和好处;”根据前文的提示,“照应题目”的作用是容易答出的;至于象征意义,只要结合“山峦”的内涵或特点,再参考比喻句后的议论“就让病弱者和受难者靠在她们肩头吧,她们的臂弯里,不是有一种浴雪的乔木在生长么”,就不难答出“赞叹这些年轻的妻子突遭厄运时,意志像山峦一样坚忍,爱像山峦一样博大”;而作者与之相关的感情,则分明是“歌颂她们甘愿为自由而受难的精神,表达作者对它们的赞扬和仰慕之情”;2、对比对比既是修辞方法,也是表达手法;如果只是两种事物的简单对比,那是属于修辞方法,其基本作用是为了塑造反差鲜明的形象,使读者印象深刻;如果是多种事物的分项对比,而对比的内容占全文一半以上,那就属于表达手法的对比,它的基本作用应当是丰富文章的思想内涵,使表达层层深入而更加集中;如2004年江苏卷选文草堂·诗魂第20题第2小题:“结合全文,简要分析这种写法对比的好处;”因为选文中的对比多达六个方面,因此它属于表达手法的对比,那么,这种写法的好处就正如参考答案所说:“通过多方面的对比,层层深入,使‘文章憎命达’的内涵更加丰富,内容表达更加集中;”比较本文的归纳和参考答案,可以看出,除了“文章憎命达”这五个字是结合选文主旨而发挥的以外,参考答案的所有要点都没有超出本文的归纳;七、插入史实或某一事件的作用1、插入史实一般是为了反思历史,以古证今或借古讽今,如果在史实前后有总括性语句或总结性语句,那么,插入的史实往往就具有例证的作用;如微山湖上静悄悄,开篇就提出“这指微山湖是个在野的湖”的基本观点,然后连续插入“收留殷微子”、“接纳张子房”、“汉朝出高士”三段史实,那么,这三段史实的作用就是举例证明开篇的基本观点;2、插入某一事件一般是为了引出下文的议论或抒情,所以在结构上往往具有承上启下的过渡作用,同时还在内容上具有深化或启迪作用,一般表示对生命、生活或事业的积极而深入的思考;如2004年天津卷选文春从心出第20题:“从全文看,第六段‘朋友打来’这件事,在内容和结构上分别起了什么作用”其结构上的作用无疑是“起过渡作用”,并“引发议论以深化作者的思考”;其内容上的作用则是“启示人们要热爱生命,感悟生活,诗意地看待生活”;八、引用古典诗文或格言的作用1、从论证的角度分析,引用诗文格言属于引证法,一般具有论证观点、阐明事理的作用;如1998年卷的选文报秋引用南宋词人朱敦儒的西江月,正是要用西江月中“领取而今现在”一句来阐明作者“领取生活”的人生态度,最终论证文章的基本观点;又如面对2001年上海试卷第3题“第②段引用了闲情记趣并加以分析阐发,目的是说明什么”,首先要考虑的就是“论证观点”四字;既然第②段的基本观点是“假山大都种树木,盖亭子……这就显得非常不相称”,那么,“说明”的就只能是这一句;不妨看看参考答案,果然是“假山与上面的亭、树不相称”;2、对引用史实和古诗文而言,它还有丰富文章的内涵,,增加文采等方面的作用;九、以某一物象作标题的作用在写人的散文中,如果用某一物象作标题,一般具有两方面的作用:一是作为贯穿全文的线索串起主人翁的一生,二是象征某种哲理,表现某种情思;例如在井绳一文中,有一个问题是这样的:“通观全文,简要分析作者以‘井绳’为题的用意;”井绳通向月亮的路并不是美国航天局发现的;在美国之前,甚至远在公元前,我们的先人就已经发现了接近月亮的最佳方式;方法很简单;只需要一眼井,一汪清澈的好水,一根井绳;面对水井的时候,要让自己燥热、混乱、凶狠的心静下来,不要怀着总想征服什么的冲动,不要乱折腾,安静一些,内心清澈一些,低下你高傲的头,弯下你高贵的身子,你就会看见,从水里,从岁月深处,一轮干干净净的月正向你升起,并渐渐走向你,走进你的生活;美国航天局用了很大的劲爬上了月亮,只抓了几块冰冷的石头拿回来让人类看,让人类扫兴,让人类的神话和童话破灭,让孩子们面对冰冷的石头再不做美丽的梦;美国航天局让人人类离月亮越来越远,离石头越来越近;我父亲不知道人类的宇航船在天上折腾些什么,我父亲心目中的月亮仍是古时候的那个月亮,那神秘的月亮,是嫦娥的月亮,是吴刚的月亮;我不读诗的父亲也知道,李白打捞的就是水里的这个月亮;我父亲几乎天天都要和月亮会面;在他漫长的一生中,他一直都在打捞水中的那个月亮;你见过我父亲在月夜里挑水的情景吗他望一眼天上的月亮,微笑着低下头来,就看见在井水里等着出水的月亮;我父亲就把月亮打捞上来;两个水桶里,盛着两个月亮,一前一后,猛一看,是父亲挑着月亮;仔细看,就会发现是两个月亮抬着父亲,一闪一闪地在地上行走;通向月亮的路是多长呢据美国航天局说是三十多万公里,走三十多万公里,他们发现了一块冰冷的石头;我丈量了一下父亲的井绳,全长三米,父亲通过这三米的距离,打捞起完整的月亮和美丽的月光;审美是需要保持距离的;取消距离,美国得到一块冰冷的石头;谦卑地、怀着敬畏守着一段距离,我的父亲披着满身圣洁的月光;我发现,美国是一个会折腾的技术员,父亲是一个与天地精神往来的美学家;为什么要去解剖一个美女呢为什么要把天地奥秘都去洞穿呢为什么要用冷冰冰的技术去肢解万物的大美大神秘呢我记得父亲的那根井绳,三米的长度;三米之下,就能触到孔夫子和李白的那个月亮;三米之上,到处是伸手可掬的白银一样的月光;用意有二:其一,以“井绳”为题,可以串起父亲追求美的一生;其二,象征审美距离,表现中国人独特的审美情趣;十、写作上由实而虚的作用由实而虚符合人们认识的一般规律,也是散文写作的一般技法,尤其是近几年高考试卷现代文阅读的选文长城和门,更是具有典型的由实而虚的哲理意蕴,看来,在高考试卷中读解哲理散文有可能成为趋势,而从虚实角度命题也就顺理成章;一般而言,由实而虚的基本作用是:从人们熟悉的实体写到蕴含哲理的象征体,符合认识的一般规律,便于读者的理解逐步深入;只要掌握了这个基本作用,再结合具体语境,把“实体”和“象征体”变换成具体的写作对象例如,在门中可分别换成“实在的门”和“具有象征意义的门”,答案便呼之欲出;以此对照第24题的答案“生活中实实在在的门,是读者最熟悉的;赋予象征意义的门,蕴含深刻的哲理;从最熟悉的讲起,便于读者理解和认识深化”,表述虽不同,实质却一样,完全符合“意思对即可”的评分标准;值得强调的是,有些句段往往具有多方面的作用,而限于题意和字数,我们不必要也不可能把这些作用统统答出来,因此,就必须在众多作用中选择最切合题意的作用;如一盏油灯第四段有这样几句描写:“晚自习的时候,学生们便点起一盏盏大小不一的油灯,暗淡的光辉映出一双双求知的眼睛,几十盏灯汇集在一起,宛如一片星星;”分析这几句描写,可以发掘多种作用:其一,塑造山区学生勤奋求知的感人形象;其二,表现山区办学条件的艰苦;其三,形象的强调知识能把人引入光明的象征意蕴;其四,突出小油灯的可爱,为下文“我”做灯拿灯做铺垫……应该说,上述作用都言之成理,但是,联系后文乃至全文,最切合题意的自然是第四种作用;。

现代文阅读中作用好处题目的解答综合近几年的高考题和平时的训练题,我们以为, “作用题”的设题角度及其范围一般包括以下十个方面:首段的作用,末段的作用,中间段的作用,第二人称的作用,写人叙事类散文写景的作用,修辞(主要是比喻、拟人、排比、对比、反复的作用,插入史实某一事件的作用,引用诗文或格言的作用,以某一物象作标题的作用,写作上由实而虚的作用。

一、首段的作用1、如果开篇即点题,那么,首段的作用往往是总括全文,点明题旨,或者表达与主旨相关的某种感情。

如 2001年高考卷选文《门》的首段:“开门和关门是人生中含意最深的动作。

在一扇扇门内,隐藏着何等样的奥秘! ”2、如果开篇没有点题,那么,首段的作用就是开启或引出下文。

如徐志摩的散文名篇《藏根草》的首段:“好一座颇有古堡风度的万佛阁,被人遗忘在大殿的背后,断了香火,受了冷落。

”3、如果首段连续发问, 那么, 首段还兼有引人入胜或发人深省的作用。

如《峭壁上的树》的首段:“是为了摆脱那饥寒交迫的日子,你才无可奈何的跳下悬崖?是为了避免那场被俘的耻辱,于弹尽粮绝之后你才义无返顾的投落这峭壁?”4、如果开篇即连续感叹,那么,首段还兼有强烈的抒情作用。

如《野菊花》的首段:…野菊花!漫山遍野的野菊花! ” 它不仅总括全文,开篇点题,而且表达了作者的惊喜之情和对野菊花的赞美之情。

二、末段的作用末段的作用一般是总结全文,点明题旨,深化中心,呼应开头,或兼而有之。

1、如 2004年北京卷选文《普希金之画》的末段:“我忽然想起俄罗斯作家协会主席尼古拉耶维奇说过的一句话:‟上帝给你一种才能,一定还会给你所有的才能。

‟这是俄罗斯谚语,很耐人寻味。

我想,才能应包括人的灵性与悟性。

人对各种艺术是有通感的, 从通感到‟通才‟并不是一件难以理解的事。

”这一段正是作者对全文的总结以及对题旨的点化。

2、有时候,试题只针对最后一句发问,这一句偏偏又很含蓄,一眼看不透,即学生说的 " 看不懂 " 。

那么, " 看不懂 " 正是写这一句的作用。

当然,我们不能直截了当的回答 " 作用是看不懂 " ,而要换一种委婉的说法。

例如, " 作用(或好处是委婉含蓄,意在言外,发人深省 " 。

此外,既然这一句放在末尾,又被命题人相中,那么,根据 " 卒章显其志 " 的传统技法,说明它可能与揭示主旨有关,只不过因其含蓄,所以它的作用不再是点明题旨,而是暗示主题。

除了上述两点,最后一句往往还具有强化作者感情的作用。

如 2004年浙江卷第 20题 " 简析篇末‟就会跪下来……‟这句话在文中的含义及其表达上的作用 " , 根据上述概括, 其答案 " 使文章在表达上显得委婉含蓄,发人深思;有戛然而止,意在言外的余味;暗示主题,强化了作者的感情 " 应当在意料之中。

三、中间段的作用1、中间段如果比较短,那么,它在结构上的作用一般是过渡,在表达上的作用一般是衬托。

(1在较短的中间段中,如果描写的物象(即散文写作的对象并非选文的主要物象,而是次要物象, 且与选文描述的主要物象在形象、意境和情感上一致,其表达作用就是正面衬托(或烘托、铺垫。

如 2001年上海试卷第㈢题的甲段, 描述的主要对象是“大江流日夜”的气势及意味, 而在描述之前, 先在第 3段中赞美大海的宽广与汹涌,那么,面对第 13题“从写作角度看,甲段写海的作用是什么” " 的提问, 其作用恰如参考答案所说:烘托 " 大江流日夜 " 的气势及意味。

(2如果中间段描述的次要物象与选文的主要物象在形象、意境或情感上不一致,其表达作用就是反衬。

如 2004年全国卷Ⅳ选文《痛哭和珍》第 19题:“作者在痛哭和珍时, 也写到自己。

她是怎样写自己的 ? 这样写有什么作用?”其作用肯定就是反衬。

再联系选文中? “烛光照着你的遗容, 使渺小的我不敢抬起头来” , “自这大屠杀闭幕后,我早已丢失了,吓跑了,自己终于不知道究竟去了哪里”等描写作者自己的语句,答案也就呼之欲出:“以自己的渺小衬托出和珍的伟大,以自己的胆怯衬托出和珍的英勇无畏。

”2、中间段如果比较长,而且描写的是选文的主要物象,那么,它在内容上的作用一般是扩展思路, 丰富内涵,具体展示,深化主题或照应前文。

如 2003年全国卷的选文《乡土情结》第 3题:" 本文第四段写了一代又一代炎黄子孙浮海远游的潮流, 并赞颂他们不忘桑梓之情,慷慨奉献,与祖国休戚相关。

请你结合乡土情结,分析这样写的作用和好处。

" 根据题目, 先找到第四段,发现它是选文中最长的一段,当属较长的中间段,而且叙写的正是选文的主要物象——乡土情结,所以,它的作用和好处应当是在 " 扩展思路,丰富内涵,具体展示,深化主题或照应前文 " 的基础上再结合选文内容具体发挥。

那么看看答案,果然如此:①把乡土情结提高到民族凝聚力的高度来认识,丰富并深化了乡土情结的内涵;②具体说明乡土情结不因时间的悠远(历史和空间的阻隔(地理而褪色;③既照应了前文,也使本文的主题得到深化。

四、第二人称的作用第二人称一般都兼有拟人的意味,因此能使语言生动;而在表情达意方面,运用第二人称往往便于直抒胸臆,或直接对话。

如 2000年卷第 22题第(1小题 " 作者主要用第二人称写长城,这样写的好处是什么 " 的参考答案即为:“将长城拟人化:①便于与长城对话,②便于抒发感情。

”五、写人叙事类散文写景的作用写人叙事类散文一般不写景物,如果整局甚至整段的描写景物,那么,景物往往构成环境或背景,所以写景的基本作用就是勾勒环境,提供背景,或营造某种气氛。

而景物更重要的作用是以景衬人 , 它又可细分为两类:1、正衬:即以景物之优美衬托人物心灵之美好,或以景物之凄凉衬托人物命运之悲惨。

如 2004年重庆卷选文《山峦》第 6段开头有一句景物描写:“那一年的冬天,日照极短,枢密院广场的落日惨红,如同一环火漆,永不启封地封存了轻盈的过去。

”其作用正好是用“落日的惨红”衬托十二月党人的妻子苦难而悲惨的命运。

而《那一束伴地莲》在写母亲背着孩子寻找伴地莲的过程中,突出描写了明月和积雪,其作用之一就是“用明月积雪的明亮洁白衬托母爱的纯洁无瑕” 。

2、反衬:即用景物之美好或气氛之欢快来反衬人物悲惨的命运或人物凄凉的境遇。

如《野猫》有两段写景,其一是描绘希洛涅森林优美的自然风光,其二是描写欢快热闹的春游场面,其作用正是为了反衬老妇人命运之悲惨和晚景之孤寂。

3、值得关注的是,有些景物往往具有两面性。

如上文所述《那一束伴地莲》的明月积雪,固然因其明亮洁白而堪称美景,但在数九寒冬的深夜,它又何尝不是突出了环境的艰苦呢?因此,其作用之二就是表现母爱的伟大,而这正是景物勾勒环境与反衬作用的综合。

六、修辞的作用修辞种类虽多,但用来设题的往往是比喻、拟人、对比、排比与反复。

比喻使语言形象具体,通俗易懂;拟人使语言生动活泼,同时还便于直抒胸臆;排比可以增强语势,同时还便于语义的层层递进或语境的步步扩大;反复可以突出语义或强调情感。

只要掌握了上述修辞的基本作用,准确答题应当不成问题。

如果答题要求中没有字数限制,那么结合文章的具体内容发挥一句,其保险系数就更大了。

参照以上简析,再对照 2004年全国卷Ⅲ第 19题“文章最后一段关于喝酒的描述和议论,运用了什么手法 ? 这样写有什么好处” , 便可知它正是考查比喻的作用,其答案“通俗易懂,极富讽刺意味,起到生动形象的批评作用”也就在情理之中,而并未超出修辞基本作用的范围。

至于“极富讽刺意味” , 虽然并非比喻的固有作用,但是,结合选文《快乐的死亡》的主旨,这一句正好属于“结合文章的具体内容发挥一句”之范畴。

1、比喻在各种修辞中,以比喻设题的频率是最高的。

诚然,一般比喻句的作用是使语言形象具体,但是, 如果是以题目作喻体,而这个喻体又蕴涵丰富的象征意义,且比喻句后面还有比较深刻的议论句 , 那么,这种比喻的作用至少有三点。

其一,呼应题目;其二,揭示喻体的象征意义;其三,表达作者与之相关的感情。

如 2004年重庆卷选文《山峦》第 20题:“本文在描述十二月党人的年轻妻子义无反顾地选择追随丈夫, 承受悲惨和苦难后,写…她们一夜之间成长为山峦‟ , 请结合全文,分析这样写的作用和好处。

”根据前文的提示, “照应题目”的作用是容易答出的。

至于象征意义,只要结合“山峦”的内涵或特点,再参考比喻句后的议论“就让病弱者和受难者靠在她们肩头吧, 她们的臂弯里, 不是有一种浴雪的乔木在生长么” , 就不难答出“赞叹这些年轻的妻子突遭厄运时,意志像山峦一样坚忍,爱像山峦一样博大” 。

而作者与之相关的感情,则分明是“歌颂她们甘愿为自由而受难的精神,表达作者对它们的赞扬和仰慕之情” 。

2、对比对比既是修辞方法,也是表达手法。

如果只是两种事物的简单对比,那是属于修辞方法,其基本作用是为了塑造反差鲜明的形象,使读者印象深刻。

如果是多种事物的分项对比,而对比的内容占全文一半以上,那就属于表达手法的对比,它的基本作用应当是丰富文章的思想内涵,使表达层层深入而更加集中。

如 2004年江苏卷选文《草堂·诗魂》第 20题第(2小题:“结合全文,简要分析这种写法(对比的好处。

”因为选文中的对比多达六个方面,因此它属于表达手法的对比,那么,这种写法的好处就正如参考答案所说:“通过多方面的对比,层层深入,使…文章憎命达‟的内涵更加丰富,内容表达更加集中。

”比较本文的归纳和参考答案,可以看出,除了“文章憎命达”这五个字是结合选文主旨而发挥的以外,参考答案的所有要点都没有超出本文的归纳。

七、插入史实或某一事件的作用1、插入史实一般是为了反思历史,以古证今或借古讽今,如果在史实前后有总括性语句或总结性语句,那么,插入的史实往往就具有例证的作用。

如《微山湖上静悄悄》 ,开篇就提出“这(指微山湖是个在野的湖”的基本观点,然后连续插入“收留殷微子” ? 、“接纳张子房” 、“汉朝出高士”三段史实,那么,这三段史实的作用就是举例证明开篇的基本观点。

2、插入某一事件一般是为了引出下文的议论或抒情,所以在结构上往往具有承上启下的过渡作用, 同时还在内容上具有深化或启迪作用,一般表示对生命、生活或事业的积极而深入的思考。

如 2004年天津卷选文《春从心出》第 20题:“从全文看,第六段…朋友打来电话‟这件事,在内容和结构上分别起了什么作用?”其结构上的作用无疑是“起过渡作用” , 并“引发议论以深化作者的思考” ; 其内容上的作用则是“启示人们要热爱生命,感悟生活,诗意地看待生活” 。