第四次工业革命 中国制造2025解读

- 格式:ppt

- 大小:4.89 MB

- 文档页数:33

历史经验表明,制造业是一国竞争力的重要体现和经济发展的支柱产业。

金融危机的历史经验更让世界各主要发达国家均在采取多种措施“吸引制造业回流”,如美国在2011年出台了《重振制造业计划》,德国在2013年推出了“工业4.0”,英国在2013年推出了《工业2050战略》,法国在2013推出了“新工业法国计划”,日本在2015年提出了“重振制造业”的战略目标。

2010年起,我国登顶制造业第一大国的宝座,然而与此同时存在的事实是中国制造一直存在“大而不强”的问题。

为了在此次竞争中脱颖而出,2015年5月国务院印发了《中国制造2025》这部文件,提出了建设实现制造强国的宏伟目标,以及实现以上目标的五大基本方针--创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本。

这五大方针究竟如何引领中国制造业实现由大变强的根本转变?这对于我们正确认识《中国制造2025》战略有着重要的作用和意义。

一、创新驱动中国的制造业在过去30多年的时间里走完了欧美等发达国家100多年走完的道路,且取得了一系列显著的成就。

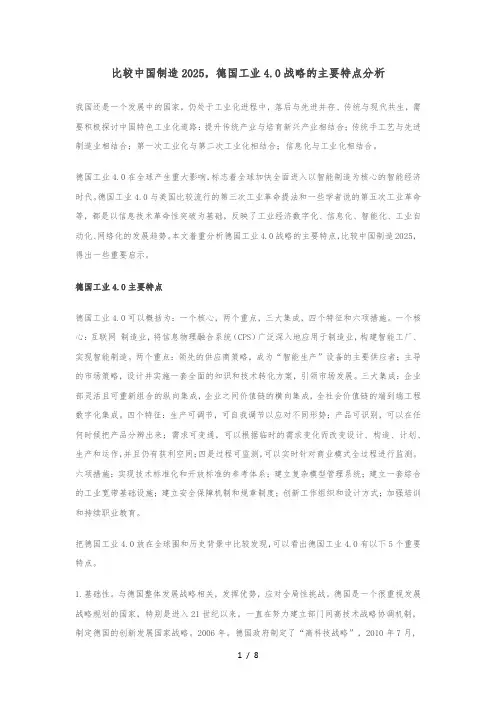

从规模上来看,2012年,中国的制造业产出超过了世界制造总产出的百分之二十,排名全球第一;从品类齐全程度上看,中国以拥有39个工业大类,191个中类,525个小类,成为全球唯一一个拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。

然而与此同时,我们需要注意的是,虽然我国制造业规模全球最大且门类全球最齐全,但大多数产品处于整个产业价值链中低端的位置。

因此,下一步我国制造业亟需通过技术和创新来提高其在国际和产业链及价值链中的竞争力。

因此,在《中国制造2025》规划的五项基本方针中,“创新驱动”被放在首位,且规划中明确指出要把创新摆在制造业发展全局的核心位置。

创新的指导理论可分为线性创新理论和非线性创新理论两种。

其中,认为上游的基础研究投入一定能够带动下游产业转化的线性创新理论已经落伍,当今世界各国尤其是发达国家更提倡较新的非线性创新理论,该理论中最前沿的是美国的雷德斯道和埃茨科瓦茨两位学者提出的“三螺旋”模型。

比较中国制造2025,德国工业4.0战略的主要特点分析我国还是一个发展中的国家,仍处于工业化进程中,落后与先进并存、传统与现代共生,需要积极探讨中国特色工业化道路:提升传统产业与培育新兴产业相结合;传统手工艺与先进制造业相结合;第一次工业化与第二次工业化相结合;信息化与工业化相结合。

德国工业4.0在全球产生重大影响,标志着全球加快全面进入以智能制造为核心的智能经济时代。

德国工业4.0与美国比较流行的第三次工业革命提法和一些学者说的第五次工业革命等,都是以信息技术革命性突破为基础,反映了工业经济数字化、信息化、智能化、工业自动化、网络化的发展趋势。

本文着重分析德国工业4.0战略的主要特点,比较中国制造2025,得出一些重要启示。

德国工业4.0主要特点德国工业4.0可以概括为:一个核心,两个重点,三大集成,四个特征和六项措施。

一个核心:互联网制造业,将信息物理融合系统(CPS)广泛深入地应用于制造业,构建智能工厂、实现智能制造。

两个重点:领先的供应商策略,成为“智能生产”设备的主要供应者;主导的市场策略,设计并实施一套全面的知识和技术转化方案,引领市场发展。

三大集成:企业部灵活且可重新组合的纵向集成,企业之间价值链的横向集成,全社会价值链的端到端工程数字化集成。

四个特征:生产可调节,可自我调节以应对不同形势;产品可识别,可以在任何时候把产品分辨出来;需求可变通,可以根据临时的需求变化而改变设计、构造、计划、生产和运作,并且仍有获利空间;四是过程可监测,可以实时针对商业模式全过程进行监测。

六项措施:实现技术标准化和开放标准的参考体系;建立复杂模型管理系统;建立一套综合的工业宽带基础设施;建立安全保障机制和规章制度;创新工作组织和设计方式;加强培训和持续职业教育。

把德国工业4.0放在全球围和历史背景中比较发现,可以看出德国工业4.0有以下5个重要特点。

1.基础性。

与德国整体发展战略相关,发挥优势,应对全局性挑战。

篇一:《中国制造2025心得体会》《中国制造2025》心得体会2015年7月14日,工信部XX博士为我们详细解读了《中国制造2025》规划。

现就XX博士的解读,谈谈我对《中国制造2025》的理解认识。

一、总体认识近十年来,我国制造业持续快速发展,规模大幅提升,已成为世界制造业第一大国。

如今,全球正掀起新一轮科技革命,发达国家的“再工业化”以及新兴市场国家成为承接产业转移新阵地是中国制造业面临的双重挑战。

为了加快推进我国制造业创新发展、提质增效,实现从制造业大国向制造业强国的转变,党中央国务院做出了《中国制造2025》重大部署。

实施《中国制造2025》,建设世界制造强国,是我们吸取错失前两次工业革命的历史经验教训,主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择。

我国经济发展进入新常态,新常态的核心是变革,是产业结构的优化升级,是新技术、新产业、新业态、新模式的迭代更新。

《中国制造2025》以创新驱动发展为主题,以提质增效为中心,以两化融合为主线,以智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设重大技术装备需求为目标的指导思想,正是为了适应新常态的发展环境和发展条件。

下面我将从人才建设和质量和品牌建设两个具体方面谈谈我对《中国制造2025》的认识。

二、人才建设在实现制造强国的道路上,人才为本是核心。

XX教授在解读《中国制造2025》时,强调要以人才为本,打造创新型人才、技术技能人才和企业家人才三支人才队伍,这也是我非常认同的。

只有健全完善中国制造从研发、转化、生产到管理的人才培养体系,才能为推动中国制造业从大国向强国转变提供人才保障。

与制造业发展要求相比,我国制造业人才队伍建设还存在一些突出的问题一是制造业人才培养素质与社会经济发展对制造业人才需求之间的矛盾突出,制造业人才总量短缺,结构不合理,领军人才匮乏;二是制造业人才培养投入总体不足,培养培训机构能力建设滞后,人才发展的体制机制障碍依然存在;三是对制造业人才的认识仍有偏差,重学历文凭、轻职业技能的观念还未从根本上得到扭转,企业职工和青年学生学习技能的积极性不高,制造业人才仍然面临发展渠道窄、待遇偏低等问题,人才成长发展的社会环境有待进一步改善。

《中国制造2025》正式印发全方位深度解析中国制造2025宏观来源:工信部时间:2015/5/20 责任编辑:Liujianyong一、中国制造2025,我国制造强国建设的宏伟蓝图5月19日,国务院正式印发了《中国制造2025»。

这是党中央、国务院总揽国际国内发展大势,站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家安全的战略高度做出的重大战略部署,其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效,实现从制造大国向制造强国转变。

《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

制造业是国民经济的支柱产业,是工业化和现代化的主导力是国家安全和人民幸福的物质保障,是衡H一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志。

历史证明,卑微如蟋蚁、坚强似大象每一次制造技术与装备的重大突破,都深刻影响了世界强国的竞争格局,制造业的兴衰印证着世界强国的兴衰。

实践也证明,制造业是创新的主战场,是保持国家竞争实力和创新活力的重要源泉。

大力发展制造业,对我国实施创新驱动发展战略、加快经济转型升级、实现白年强国梦具有十分重要的战略意义。

必须坚持发展制造业的决心和信心不动摇,通过制造业创新升级,铸就更加坚实的强国之基。

实施《中国制造2025》,建设世界制造强国,是我们吸取错失前两次工业革命的历史经验教训,主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择。

当前,世界经济和产业格局正处于大调整、大变革和大发展的新的历史时期。

一方面国际金融危机的影响仍在持续,经济复苏缓慢,发展的不确定因素增多;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破,特别是新一代信息技术与制造业深度融合,加上新能源、新材料、生物技术等方面的突破,正在引发影响深远的产业变革。

发达国家纷纷实施“再工业化”战略,强化制造业创新,重塑制造业竞争新优势;一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,谋求新一轮竞争的有利位置。

中国制造2025规划决策者有意设计一个名为“中国制造2025”的顶层规划。

这将是中国制造未来发展的路线图,其基本思路是,借助两个IT的结合(工业技术和信息技术),改变中国制造业现状,令中国到2025年跻身现代工业强国之列。

“中国制造2025”是中国制造的顶层设计。

决策者希望,中国能借此规划从制造大国转向制造强国的路线图。

参与者包括中国工程院、工信部、发改委、科技部等部门,预计明年完成。

实施“中国制造2025”是推动中国制造业从大国向强国转变的第一步。

国务院总理李克强在政府工作报告中指出,制造业是我们的优势产业,要实施“中国制造2025”。

对此,课题组长、中国工程院院长周济去年接受华西都市报采访时指出:“中国制造2025”更为深远的意义在于,动员全社会力量建设制造强国的总体战略。

它是怎样出炉的?用了近三年时间制定计划纲要。

据华西都市报报道,国务院总理李克强在政府工作报告中指出,制造业是我们的优势产业。

要实施“中国制造2025”,采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。

3月4日,全国政协财经委员会副主任、前工信部部长李毅中在政协分组讨论时透露,目前,工信部与工程院正在制定“中国制造2025”规划,很快要上报国务院。

工信部部长苗圩接受采访时透露:“该规划是在中国工程院150多名专家花了一年半时间进行战略论证的基础上,我们又花了一年多时间制定出规划纲要。

”此前,根据国务院的要求和部署,工信部弱化以往规划中“五年”的时间限制,规划年限扩展到2025年,更注重中长期规划,保证政策的连续性。

苗圩介绍,这个规划大体需要用三个十年左右的时间,完成中国从制造业大国向制造业强国的转变,“中国制造2025”也就是第一个十年的行动纲领,也是一个路线图,也有它的时间表。

热词解读什么是“中国制造2025”?中国工程院负责“中国制造2025”规划制定课题组成员、中国机械工业联合会专家委员会委员屈贤明说,“中国制造2025”意思是:在制造业领域,到2025年中国不仅是世界第一大国,还要进入世界强国行列。

解读《中国制造2025》继国务院总理李克强在政府工作报告中提出推动“中国制造2025”之后,2015年5月19日,国务院印发《中国制造2025》,提出了实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,完成中国制造由大变强的任务、重点领域和重大工程。

推动“中国制造2025”是在新的国际国内环境下,中国政府立足于国际产业变革大势,作出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。

其根本目标在于改变中国制造业“大而不强”的局面,通过10年的努力,使中国迈入制造强国行列,为到2045年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。

一、背景和意义(弘利教育)制造业是国民经济的基础和支柱产业,也是一国经济实力和竞争力的重要标志。

国际金融危机期间,德国凭借强大的制造业优势依然保持了经济的稳定增长,成为受危机影响最小的国家。

德国提出的“工业4.0”被誉为以智能制造为主导的第四次工业革命。

金融危机后,各国都开始高度重视制造业的发展,美国提出了“先进制造业国家战略计划”,并采取多种措施“吸引制造业回流”,英国提出了“高价值制造业战略”,日本提出了“产业复兴计划”、法国提出了“新工业法国”等。

制造业的竞争将成为未来大国竞争的关键。

中国作为全球制造业中心,也需直面这场竞争,以大国战略思维和战略布局,提升中国制造业的国际竞争新优势。

“大而不强”,一直是困扰中国制造业发展的难题。

虽然中国已成为全球最大的制造业生产国,产值占全世界的20%,工业品产量居世界第一位的超过210多种,但钢铁、有色金属、石油化工、电力、煤炭、建材等15个行业,技术水平普遍比国际落后5至10年,有的甚至落后20至30年。

技术差距主要在于技术指标水平低、数字化技术运用低、自动化水平低等方面,即使在具有较高技术的通讯、半导体、生物医药和计算机等高新技术出口产品中,国内企业获得授权的专利数也还不足40%。

由于缺乏自主知识产权和关键核心技术,产品的附加值偏低,出口效益未得到实质性的提高,多数产业在国际产业分工体系中处于价值链的低端。

什么是2025中国制造?5月19日经李克强总理签批,国务院日前印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

《中国制造2025》明确9项战略任务,但究竟什么是中国制造2025,你知道吗?当前,全球制造业发展格局和我国经济发展环境发生重大变化,必须紧紧抓住当前难得的战略机遇,突出创新驱动,优化政策环境,发挥制度优势,实现中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变。

围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点:一是提高国家制造业创新能力;二是推进信息化与工业化深度融合;三是强化工业基础能力;四是加强质量品牌建设;五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域;七是深入推进制造业结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业国际化发展水平。

什么是中国制造2025?“中国制造2025”将是中国工业未来10年的发展纲领、顶层设计。

政府的诸多行动向市场传递出强烈信号,显示工业转型将迎来大突破、大提速。

工信部曾表示,计划大体分三步、用三个十年左右时间实现制造业大国向制造业强国的转变;“中国制造2025”是“三步走”的第一步,将指导中国进入全球制造业的第二方阵。

总理对此说了啥?“中国制造2025”这一概念自从2014年12月被首次提出以来,受到了越来越多的关注。

今年3月23日,国务院总理李克强在中国发展高层论坛上表示:“中国制造2025”围绕创新驱动、智能转型、绿色发展,将在国际合作中进一步提升中国制造业水平。

欢迎各国企业积极参与,利用国际产能合作等机会共同开发第三方市场。

希望有关国家放宽对华高技术出口限制,倡导贸易自由化和投资便利化,共同反对保护主义。

融合:掌控“第四次工业革命”的核心作者:李广乾来源:《互联网经济》2016年第03期目前,互联网革命已经从各个领域从外围走向核心,制造业概莫能外。

中国制造业要抓住以物理信息融合为特征的“第四次工业革命”的契机,将“中国制造2025”突破的重点主要放在与“互联网+”的融合发展上,加快推动由“中国制造”向“中国智造”的转型升级,实现新旧动能转换,并最终实现中国工业的“浴火重生”。

“两化融合”破解中国制造难题在刚刚结束的“两会”上,工信部原部长李毅中委员列举的两组数据令人深思:全国规模以上工业2015年增长6.1%,创下1998年以来的新低,规模以上工业利润下降2.3%。

全国高技术产业2015年增长10.2%,比工业增速快4.1个百分点,其中新能源汽车产量增长4.2倍,但高技术产业只占工业的11.8%。

曾经创造辉煌的中国制造业,已被各种力量挤压,生存空间日渐狭小,被逼向转型升级的十字路口。

他们一方面面临信息化水平不高、供应链整合不够、产业利润低等局面。

另一方面,在互联网浪潮全面来袭的当下,还要抵御互联网企业大肆进入带来的行业冲击,于是越来越多的传统制造业迷失在了互联网大潮中。

制造业是国民经济的主体,为了帮助制造业更健康、稳健发展,国家指出了一条“融合之路”——“中国制造2025”与“互联网+”融合发展。

乘借“互联网+”的东风,迈向专业化、信息化、网络化的新生,成为传统制造业的必然抉择。

李克强总理在十二届全国人大四次会议时强调,要推进“中国制造2025”与“互联网+”融合发展,催生颠覆性新技术,加快新产业、新业态等“破土萌发”,改造提升传统动能,有序化解过剩产能,促进先进制造业和现代服务业成为我国经济结构中的重要支柱,实现新旧动能平稳接续,用“双引擎”助推中国经济驶入基础更牢、平台更高、运行更稳的轨道。

事实上,中国制造要变身“中国智造”首先要破解的是两化融合问题,这其中,IT系统角色异常重要。

多年来,相对于ICT产业的高速发展,制造业的发展缓慢,信息化水平参差不齐,有的企业还处于接受初级信息化改造的水平,有的企业已经一跃冲上了智能制造的车道。

人类历史即将来临的第四次工业革命对中国的影响人类历史即将来临的第四次工业革命对中国的影响之二五第四次“工业革命”将是什么“革命” 广义的说“绿色工业革命“是人类历史上的第四次工业革命。

狭义的说就是是新能源、新材料、新环境、新生物科技革命。

我们姑且将新能源为首的绿色产业从现阶段开始到未来的崛起定性为“第四次工业革命”。

前两次工业革命中国均没有赶上第三次IT革命尽管赶上了但目前仍处于追赶状态而这第四次工业革命是中国第一次和发达国家站在同一起跑线上甚至有可能成为领导者、创新者的重大机遇。

” 在社会生产力以跳跃的方式呈积数增长的同时“生态环境的恶化、自然资源和能源的过度消耗以及核灾难的威胁这些问题难以控制的恶性发展使人类的处境受到越来越严重的困扰成为举世关注的全球问题” 实质上从第一次工业革命开始到现在人类所消耗的地球资源已经是远远超过了在此之前的上下五千年人类所消耗的地球资源的总和。

未来的日子里人类必然要不由自主地面对由资源的生成大于人类的消耗到资源的生成远远不能满足人类的需求这一客观现实。

两百年来的人类文明动力大都基于碳燃烧因为两个限制这种方式现在已经走到了尽头一是碳基能源资源的有限性二是碳基能源燃烧产生大量的二氧化碳从根本上改变了地球的大气结构。

现在二氧化碳的浓度是400-450PPM过了临界值恶劣气候将会频繁发生整个人类文明的基础将被动摇。

在这样一个关乎人类存亡的、重要的历史转折点新能源产业、环保产业将要义不容辞地肩负起改变历史、拯救人类的重任。

目前各主要经济体大力实施的绿色…新政是以新能源技术革命为核心的新一轮工业革命一方面力图借此摆脱目前的经济衰退另一方面是谋求确立一种长期稳定增长与资源消耗、环境保护‟绿色…关系的新经济发展模式。

” 当前以绿色经济为核心的“经济革命”正席卷全球欧、美、日等主要发达国家纷纷制定和推进绿色发展规划不少发展中国家也雄心勃勃尤其美国奥巴马上台以来在能源政策方面发生了极为重大的转折。