高考常考虚词辨析

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:15

高考部分常用现代汉语虚词辨析基础试题2014-08-30 19155d56b7b40102uxvg高考部分常用现代汉语虚词辨析1、本来原来“本来”强调理应如此,常与“就”连用。

“原来”表示发现过去不知道或对情况有所认识。

2、逐渐逐步“逐渐”一般表示自然而然的变化,可以修饰形容词。

“逐步”用于有意识有步骤的变化,可以修饰形容词。

3、偶尔偶然“偶尔”(也写作“偶而”)着眼于数量,次数少有时跟“经常”相对。

“偶然”着眼于意外,从一般事理或一般规律上看,事情的发生是意外的,是在规律之外,跟“必须”相对。

4、一齐一起“一齐“表示同时,侧重点是时间。

“一起”主要有两个用法其一,侧重的是动作行为的方式,而不是时间。

其二,表示同一个处所。

5、以至以致“以至”一般表示时间、程度、范围上的递升或递降,有“直到”的意思。

“以致”表示事物发展的结果,一般指不好的结果。

6、往往常常“往往”是对到目前为止出现的情况的总结,有一定的规律性,不能用于主观愿望。

“常常”单纯指动作的重复,不一定有规律性,可以用于主观愿望。

因此“常常”可以用于将来的事情,“往往”则不能。

用“往往”的句子要指明与动作有关的情况、条件、结果;“常常”没有这种限制。

7、才再“才”表示动作已经实现,并强调实现的很晚。

“再”表示动作尚未实现,但将于某时实现。

8、又再在表示动作重复或继续时,“又”用于已经实现的。

“再”用于未来实现的。

9、一概一律这两个词在用于通知、规定时,概括事物,可以通用;概括人常用“一律”。

10、已经一经“已经”表示事情完成或时间过去。

“一经”表示只要这样说了或这样做了,接着就会产生相应的结果。

“已经”和“一经”都是副词。

不过用“一经”的句子,“一经”换成“一旦”还解释得通;用“已经”的句子,“已经”绝对不能换成“一旦”。

11、竟然居然都是副词,都有出乎意料,超出常理或常情。

用于不好的方面,表示“不应该这样而这样”。

用于好的方面,表示“不容易这样而这样”。

虚词辨析

高考对虚词的考查,着重于虚词的正确使用,主要有两个考查角度:一是病句辨析中对关联词的搭配、位置的考查;二是单独对虚词的考查。

一、正确辨析和使用虚词的五个角度:

1.从词性的角度辨析。

如“固然”和“诚然”,前者只能做转折连词,后者除了有同样的性质、功能外,还可以做副词。

2.从词语的适用对象、场合、范围等角度辨析。

如介词“对”和“对于”,前者适用范围比后者广,一般而言,用“对于”的地方都能换成“对”,但用“对”的句子,有些不能换成“对于”。

;强调动作行为的方向、目标,或含有“对待”意味的,只能用“对”,如“他对工作很负责”;“对”可用在助动词、副词之后,如“我们会对这件事做出具体安排的”,“对于”则不能用在助动词、副词之后。

3.从词语搭配的角度辨析。

许多关联词的搭配是固定的。

如表假设关系的“即使……也……”等,又如表并列关系的“也……也……”“不是……而是……”等,表递进关系的“不但……而且……”“不仅……还……”等。

4.从逻辑关系的角度辨析。

如“进而”与“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接或因果关系。

再如“只要”与“只有”,前者所强调的是充分条件,后者所强调的是必要条件。

5.从语气的角度辨析。

主要是指表示语气的副词和助词。

如“难道”与“莫非”,前者多用来加强反问语气,后者多用于揣测语气,有时也用来加强反问语气,但不及前者强烈。

所有这些,都要结合具体的语境,多加体会、揣摩。

高考常见近义实词虚词辨析2基础试题2014-08-06 0512高考常见近义实词虚词辨析2一、实词中近义词同音词辨析1.【辨正辨证】辨正:辨明是非,纠正谬误。

如“辨正发音”,可写作“辩正”。

辨证:辨析考证,如“经学者多方辨证”。

亦为中医术语,“辨证医治”。

辩证:哲学术语,如“辩证唯物主义”。

亦同“辨证”第一义。

2.【表扬表彰】表扬:对好人好事公开赞美。

表彰:表扬伟大功绩、壮烈事迹。

3.【补偿弥补】补偿:抵消(损失、消耗);补足(缺欠、差额)弥补:把不够的部分填足。

如:~缺陷4.【不齿不耻】不齿:不愿提到,表示鄙视,如:人所~不耻:不以为耻5.【不只不止】不只:表示递进的关联词,可换成“不仅”或“不但”不止:①不停②表示超出某个数目或范围。

如:~六十岁6.【不利不力】不力:不尽力。

如“措施不力”。

不利:没好处,不顺利,如:出师不利。

7.【布置部署】布置:安排,陈列部署:安排布置(比较大的事)8.【苍茫苍莽】苍茫:多指夜色、水域、大地等旷远、迷茫。

引申为模糊不清。

苍莽:多指树林、山岭、大地等广阔无边。

引申为意境心胸开阔。

9.【草率轻率】草率:(工作)粗枝大叶,敷衍了事。

如:做事要认真负责,不能~从事。

轻率:(说话做事)随随便便;没有经过慎重考虑。

10.【侧目刮目】侧目:形容畏惧又愤怒。

刮目:彻底改变眼光。

11.【颁布公布】颁布:一般用于法令、条律等,用于比较郑重的场合如:~法令。

公布:公开发布,使大家知道,一般使用范围较广,如:~新宪法食堂的帐目每月~一次。

12.【包含包涵】包含:里面含有包涵:请人原谅如:请多~13.【保障保证】保障:保护(生命、财产、权利等),使不受侵害。

如:~安全~权利。

保证:担保,担保做到。

14.【报复抱负】报复:打击批评自己或损害自己利益的人。

抱负:远大的志向。

15.【抱怨报怨】抱怨:指因不满而埋怨。

如:做错事只能怪自己,不能抱怨别人。

报怨指对所有怨恨的人做出反应,现在不常用,常见的似乎只有成语“以德报怨”。

常用虚词辨析1、本来原来“本来”强调理应如此,常与“就”连用。

“原来”表示发现过去不知道或对情况有所认识。

2、逐渐逐步“逐渐”一般表示自然而然的变化,可以修饰形容词。

“逐步”用于有意识有步骤的变化,可以修饰形容词。

3、偶尔偶然“偶尔”(也写作:“偶而”)着眼于数量,次数少有时跟“经常”相对。

“偶然”着眼于意外,从一般事理或一般规律上看,事情的发生是意外的,是在规律之外,跟“必须”相对。

4、一齐一起“一齐“表示同时,侧重点是时间。

“一起”主要有两个用法:其一,侧重的是动作行为的方式,而不是时间。

其二,表示同一个处所。

5、以至以致“以至”一般表示时间、程度、范围上的递升或递降,有“直到”的意思。

“以致”表示事物发展的结果,一般指不好的结果。

6、往往常常“往往”是对到目前为止出现的情况的总结,有一定的规律性,不能用于主观愿望。

“常常”单纯指动作的重复,不一定有规律性,可以用于主观愿望。

因此“常常”可以用于将来的事情,“往往”则不能。

用“往往”的句子要指明与动作有关的情况、条件、结果;“常常”没有这种限制。

7、才再“才”表示动作已经实现,并强调实现的很晚。

“再”表示动作尚未实现,但将于某时实现。

8、又再在表示动作重复或继续时,“又”用于已经实现的。

“再”用于未来实现的。

9、一概一律这两个词在用于通知、规定时,概括事物,可以通用;概括人常用“一律”。

10、已经一经“已经”表示事情完成或时间过去。

“一经”表示只要这样说了或这样做了,接着就会产生相应的结果。

“已经”和“一经”都是副词。

不过用“一经”的句子,“一经”换成“一旦”还解释得通;用“已经”的句子,“已经”绝对不能换成“一旦”。

11、竟然居然都是副词,都有出乎意料,超出常理或常情。

用于不好的方面,表示“不应该这样而这样”。

用于好的方面,表示“不容易这样而这样”。

“竟然”用于主语后面,动词谓语前面。

“竟然”也可以单说成“竟”。

“竟然”常用于口头语体,“竟”则不限。

高考七个常考文言虚词易混用法辨析(一)以(因为)——是介词还是连词?解释下列各句中“以”词的意义,并说明用法。

①邠宁节度使白孝德以王故,戚不敢言。

②仆以口语遇遭此祸。

③且以汝之有身也,更恐不胜悲。

④臣以供养无主,辞不赴命。

分析:四句中的“以”都解释为“因为”,①②句中的“以”后面是名词性短语,作介词;③④句中的“以”后是分句,作连词。

【辨析方法】以+短语(名词短语或代词前,表示动作行为的原因)作介词以+分句(常用在表原因的分句前)作连词【迁移练习】解释下列各句中“以”词的意义,并说明用法。

①不赂者以赂者丧。

②赵王岂以一璧之故欺秦邪?③怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖。

④诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

答案:四句中的“以”都解释为“因为”,①②句中的“以”后面是名词性短语,作介词;③④句中的“以”后是分句,作连词。

(二)动+以+动——“以”表修饰?还是表目的?解释下列各句中“以”的意义,并说明用法。

②此吾祖太常公宣德间执此以朝。

③垣墙周庭,以当南日。

④作《师说》以贻之。

分析:①②句“以”前的动词短语表动作的方式,作状语,两个动作同时发生,表修饰;③④句“以”前后的动作有先后之分,表目的。

【辨析方法】1、看“以”前后的两个动作是否同时发生,是则表修饰,否则表目的。

2、看“以”前后的两个动词或动词短语在意义上是否有主次之分,如果前者是次,后者是主,前者表示动作的方式,做状语,则是表修饰;否则表目的。

3、看翻译,表修饰时可译成“着”,表目的时可译成“来”或“用来”。

【迁移练习】解释下列各句中“以”的意义,并说明用法。

①呼中丞之名而詈之,谈笑以死。

②各各竦立以听。

③敛赀财以送其行。

④举匏樽以相属。

答案:①②④句中“以”连词,表修饰;③句中“以” 作连词,表目的。

(三)与——是介词还是连词?解释下列各句中“与”的意义,并说明用法。

①况吾与子,渔樵于江渚之上。

②有志与力,而又不随以。

③怀王与诸将约曰。

文言虚词辨析六法相对文言实词来说,文言虚词的意义一般都不很实在,它在句中往往侧重于语法功能,因此高考对文言虚词的考查,侧重于比较其在具体语境中的意义和用法。

对此该如何辨析呢?现介绍六种常用的方法:1.词性分析法。

从词性的角度看,许多虚词是兼职的,即在不同的句子中有不同的词性,如“之”有代词、助词、动词三种词性。

通过分析词性,以理解其意义和用法。

2.位置分析法。

有些虚词在句中的位置不同所起的作用也不同,如“乎”在句中一般相当于介词“于”(“吾独穷困乎此时也”),而在句末,则一般表疑问或感叹。

因而理解虚词的作用和意义时,应注意其使用位置。

3.温故求新法。

我们应尽量回顾过去学过的有关虚词的例句及有关知识,将这些例句中虚词的意义和用法与习题中虚词的意义和用法进行比较,从而正确作答。

4.语境判定法。

一个虚词往往有多种用法,要理解其在句中的意义和用法,必须根据上下文之间的逻辑关系来确定。

如:“固一世之雄也,而今安在哉”(《赤壁赋》)中的“而”,后句没有紧承前句“一世之雄”,可见“而”表示转折关系,可译为“可是、却”等。

5.语法切入法。

即通过分析句中的语法结构去理解虚词在句中的用法。

如:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”(《鸿门宴》)句中有三个“为”,前两句的主语是“人”和“我”,宾语是“刀俎”和“鱼肉”,句中的两个“为”应为动词谓语,译为“是”;末句“何辞”,即“辞何”,是个动宾结构,主语承前省略,可见句末的“为”是表疑问的语气词,因为它不表示实在意义。

6.标志识别法。

有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,如能掌握课文或成语中出现过的一些特殊文言句式中的标志性虚词,就能帮助我们理解虚词在文中的意义和用法。

如:表示被动的“见”“于”“为”“为所”,表示宾语前置的“之”“是”等。

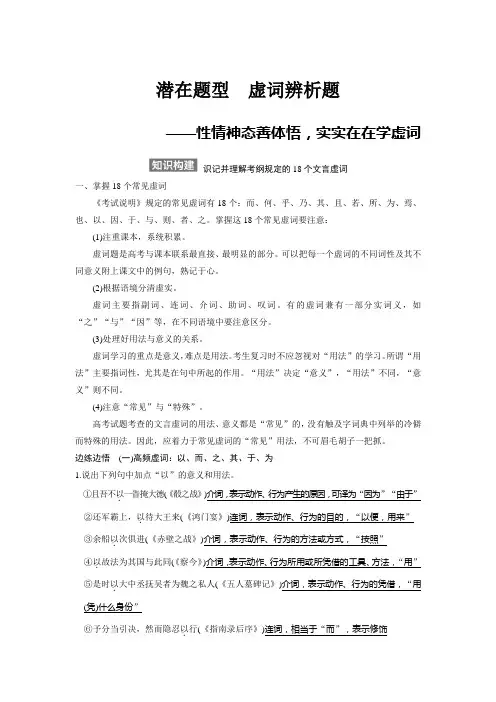

潜在题型虚词辨析题——性情神态善体悟,实实在在学虚词识记并理解考纲规定的18个文言虚词一、掌握18个常见虚词《考试说明》规定的常见虚词有18个:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

掌握这18个常见虚词要注意:(1)注重课本,系统积累。

虚词题是高考与课本联系最直接、最明显的部分。

可以把每一个虚词的不同词性及其不同意义附上课文中的例句,熟记于心。

(2)根据语境分清虚实。

虚词主要指副词、连词、介词、助词、叹词。

有的虚词兼有一部分实词义,如“之”“与”“因”等,在不同语境中要注意区分。

(3)处理好用法与意义的关系。

虚词学习的重点是意义,难点是用法。

考生复习时不应忽视对“用法”的学习。

所谓“用法”主要指词性,尤其是在句中所起的作用。

“用法”决定“意义”,“用法”不同,“意义”则不同。

(4)注意“常见”与“特殊”。

高考试题考查的文言虚词的用法、意义都是“常见”的,没有触及字词典中列举的冷僻而特殊的用法。

因此,应着力于常见虚词的“常见”用法,不可眉毛胡子一把抓。

边练边悟(一)高频虚词:以、而、之、其、于、为1.说出下列句中加点“以”的意义和用法。

①且吾不以.一眚掩大德(《殽之战》)介词,表示动作、行为产生的原因,可译为“因为”“由于”②还军霸上,以.待大王来(《鸿门宴》)连词,表示动作、行为的目的,“以便,用来”③余船以.次俱进(《赤壁之战》)介词,表示动作、行为的方法或方式,“按照”④以.故法为其国与此同(《察今》)介词,表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法,“用”⑤是时以.大中丞抚吴者为魏之私人(《五人墓碑记》)介词,表示动作、行为的凭借,“用(凭)什么身份”⑥予分当引决,然而隐忍以.行(《指南录后序》)连词,相当于“而”,表示修饰⑦秦亦不以.城予赵,赵亦终不予秦璧(《廉颇蔺相如列传》)介词,起提宾作用,可译为“把”⑧余以.乾隆三十九年十二月(《登泰山记》)介词,表示“在……时候”⑨欲以.客往赴秦军(《魏公子列传》)介词,表示动作、行为的对象,可译为“和”“跟”⑩樊哙侧其盾以.撞(《鸿门宴》)连词,表承接关系,可译为“而”⑪日削月割,以.趋于亡(《六国论》)连词,表结果,可译为“以至”⑫即除逆阉废祠之址以.葬之(《五人墓碑记》)连词,表目的,“来、用来”⑬晋侯、秦伯围郑,以.其无礼于晋,且贰于楚也(《烛之武退秦师》)连词,表因果关系,“因为、由于”⑭固以.怪之矣(《陈涉世家》)通“已”,副词,已经2.说出下列句中加点“而”的意义和用法。

A•【按照·依照·遵照】“按照”重在引进动作行为的凭借和根据,如“按照事实说话”。

“依照”重在强调以某事为根据完全照办,法律条文多使用“依照”。

“遵照”多用于介绍行为依据的重要原则、指示或精神。

B•【本来·原来】二者都是副词。

“本来”强调理应如此,一直如此。

“原来”强调过去不知道,或对情况有所认识。

•【必然·必定·一定】三者都表示肯定,都含有“非……不可”之意,表示对判断、推理的肯定,都经常作状语。

“必然”“必定”表示客观事物发展“肯定会这样”的趋势或结果,它们在一般情况下可以互换;而“必然”和“偶然”对举,“必然”是形容词,偶尔作名词用,表示“客观事物的规律性”;它还可以作定语,如“必然规律”。

“必定”是副词,常用于主观的分析、肯定。

“一定”可以表示对客观事物发展趋势的判断,也可以表示人们的意志和愿望,或表示一种命令的语气;还可以作形容词,表示“特定”或“相当”的意思。

•【毕竟·到底】“毕竟”表示追根究底所得的结论,强调事实或原因。

“到底”表示经过种种变化或曲折最后实现的情况,用在疑问句中表追究。

•【不免·未免】二者都是副词,都作状语,都用双重否定表示肯定。

区别是:“不免”是“免不了”之意,用来加重句子的语气;“未免”用来缓和句子的语气。

C•【曾经·已经】二者都是副词。

“曾经”表示从前有过某种行为或情况。

“已经”强调动作、变化完成或达到某种程度。

•【常常·往往·经常】三者都是副词,表示多次、多数、不断发生。

区别是:“常常”除有“多次、多数”的意思外,还有“时常、不断”的意思,它既表示时间,又表示频率,在一般情况下,可以与“往往”互换。

“往往”除有“多次、多数”的意思外,还可以用来表现在一定条件或前提下将要出现的情况,如“我们有些同志理论上承认教育是有阶级性的,可是一遇到具体问题,往往就把这个基本观点忘掉了”。

高考常见近义实词虚词辨析基础试题2014-08-04 07135d56b7b40102uxr0高考常见近义实词虚词辨析1.把戏/伎俩【口语化】他一眼就识破了这骗人的把戏。

2.颁布/公布【搭配】《未成年人保护法》已经颁布多年了,但对未成年人的权益维护还很不如人意。

3.爆发/暴发【暴发有两个意思。

第一指突然发财或得势,多含贬义,如暴发户,这一点不会与“爆发”混淆;第二指突然发作,多指自然具体的现象或事物突然发作,如洪水暴发。

爆发作忽然发作讲时,多指人为的大的抽象的现象或情况,如力量情绪事变等忽然发作或发生。

另外,还可特指火山爆发。

】近年来,成都、南京、西安、武汉等许多大城市相继爆发报业大战,令广大读者大受其益。

4.卑劣/卑鄙【程度】台湾当局分裂祖国的卑劣行径,必将受到历史的惩罚。

5.必需/必须【“必须”是副词,不能修饰名词“燃料和原料”,“必需”多做形容词。

】煤炭和石油都是现代工业所必需的燃料和原料。

6.必需/必须【必须表示事理情理上的必要、一定要,或用于加强命令语气。

必需一定要有的,不可缺少的,相当于一个形容词,一般用于修饰名词,做定语。

】出发前个人要准备好生活必需品。

7.辨证/辩证/辨正【含义。

辨证辨析考证。

辩证形容看问题的眼光全面。

辨正判断是非、正确错误】经专家多方辨证,这块石料就是有名的青田石中的鸡血石。

8.不齿/不耻【不齿意为不愿意提到,表示鄙视。

】图书市场上部分作品从内容、写作手法到包装、宣传都极力媚俗,为文学界乃至许多读者所不齿。

9.裁决/裁定【裁决强调程序的最后一个环节。

裁定斟酌决定其去取可否。

】上周,学校的校务委员会对这个问题作了最终的裁决。

10.抽象/概括【抽象指从许多事物中,舍弃个别的、非本质的属性,抽出共同的、本质的属性。

概括指把事物的共同特点归结在一起。

推求指根据已知的条件或因素探索(道理、意图等)。

】价值最初是在商品交换中抽象出来的一个经济学概念。

11.出席/列席【出席正式代表。

高考语文必备知识积累:词语(实词、虚词、成语、熟语)实词、虚词(一)常见近义实词辨析A部【安置安顿安排】“安置”着重于“置”,使工作、生活、物品等有适当的位置,或指人或物的处置各得其所,又指安置亲属、行李、灾民等。

“安顿”着重于“顿”,妥当安排使有着落。

“安排”着重于“排”,分轻重缓急,先后主次,有条不紊地处置人或事物,多指人事、任务等的处理。

【安闲安适】“安闲”重在“闲”——心中无所牵挂。

“安适”重在“适”——舒适,惬意。

【暗淡黯淡】二者都指不明朗。

不同的是:“暗淡”指光色昏暗,不光明,不鲜艳,如“光线暗淡”。

“黯淡”,①指心理暗淡,如“心情黯淡”;②同“暗淡”。

【懊悔懊恼】“懊悔”重在“悔”——后悔,更多的是“责己”。

“懊恼”重在“恼”——烦恼,更多的是“怨天尤人”。

B部【颁布颁发】“颁布”侧重于公布,对象往往是法令、条例等。

“颁发”侧重于授予、发出,对象常是奖品或命令、指示等。

【包括包罗包含包涵】“包括”可指具体事物,又可指抽象事物,如“意识形态,包括政治、法律、道德等思想观点”。

“包罗”指范围广大,事物众多,常说“包罗万象”。

“包含”对象多是抽象事物,如“这句话包含好几层意思”。

“包涵”指请人原谅,如“请多包涵”。

【保障保证】“保障”指有效地保护人民财产、劳动、科研成果等不受侵犯和破坏。

“保证”着重于用事实或行动担保做到。

【暴戾暴力】“暴戾”,形容词,指粗暴乖张,残酷凶恶,如:“这个老板真是暴戾,动辄对工人进行打骂”。

“暴力”,名词,①强制的力量、武力,如“暴力革命”;②特指国家的强制力,如“军队对于敌对阶级是一种暴力”。

【暴病抱病】二者都与疾病有关,但词性和词义不同。

“暴病”指突然发作来势很凶的病,名词,如“一场暴病,整得他意志完全消沉了”。

“抱病”指有病在身,动词,如“自此以后,他一直抱病在家,不再露面”。

【暴发爆发】都是动词,都含有“突然发作”的意思,但前者强调突然性,后者强调爆炸性,“爆发”的使用范围比“暴发”宽。

常见现代汉语虚词辨析现代汉语虚词数量较多,用法灵活。

许多词区别不在迥异,而在微殊,且使用频繁,考查也较频繁。

对这些常用虚词,要从使用角度看意思和区别,要善于根据自己的理解把握、巧记。

1、况且:表进一步申述或增补理由,含“而且”之意。

何况:表几项事物相比,后者尤甚,含“更不用说”之意示例他本身就喜欢足球运动,况且身体素质很差,怎能短时间成足球健将。

昨天,我们四个人就完成了任务,何况今天是五个人☆巧记:“况且”挑理由,即“况且”两边的句子都在说理由,而“何况”则不存在这种情况。

2、关于:介词,引出X围,表关涉。

对于:介词,引出对象,语气较舒缓,常有停顿。

对:介词,引出对象,语气较紧凑,更具强调处置对象的意思示例关于防治“非典”的措施,我认为是及时的,有效的。

对于科技人员的发明,我们应当给予适当奖励。

对哄抬抗“非典”医药用品价格的行为必须坚决打击3、又:副词,表动作重复或继续,表已经重复,已经出现。

再:副词,表动作重复继续,表将要重复,将要出现示例他先看了一会儿书,后来又抄了几篇字,最后才出门去。

先独立思考,自己钻研,再去问老师,效果会更好4、从而:连词,相当于“从此就……”,它的作用是引出前文所述行动的结果。

进而:连词,相当于“进一步”,作用在于在前文所述行动基础上引出下一步行动。

反而:连词,表该怎样未怎样,再突出相反发展方向示例我们坚持了改革开放,从而取得了伟大成就。

我们一定能控制“非典”蔓延,进而彻底战胜它。

大家叫他早点来,他不仅没有早来,反而迟到了二十分钟☆巧记:“从而”起步,“进而”进步,“反而”错步5、不管:表无条件限制,常搭配“都”。

尽管:表有条件限制,常搭配“也”示例不管风雨多大,我都要去上学。

尽管雨很大,我也要去上学☆巧记:无条件“不管”,有条件“尽管”6、由:介词,表引进对象,方位。

由于:介词,表引进原因示例支援的医务人员由X教授带队出发了。

由于气温升高,周围的雪开始融化了□7、终于:副词,表事物种种变化后的结局。

虚词的用法辨析正确运用虚词,是学好汉语的重要内容之一,也是语文高考试题测试内容之一;正确运用虚词的前提条件是准确辨析相近虚词之间的差别及熟练掌握虚词的习惯用法。

1、最、顶两词作为副词意思一样,一般可以换用;如:署假,我们最(顶)多三人去北京。

但是在“最高温度”、“最新成果”、“最佳营业员”这类比较固定的结构里,“最”不能换成“顶”,“顶”用于口语,前面用“不”修饰的时候,不能换用为“最”。

如:你一走了之,恐怕不顶合适,望一思而后行。

2、当、在两词作为介词,表示事情发生的时间;有时可以换用。

如:当泰山鲁能队胜利归来时,大家到车站热烈欢迎。

该句也可以说成:在泰山鲁能队胜利归来时,大家到车站热烈欢迎。

但“当”只能表示“时点”:“在”还可以表示“时段”,用法比“当”宽泛得多。

病例:①当很久以前我们就成了朋友。

(“当”应改成“在”)3、自从、从、自三词作为介词都可以表示时间的开始,但“自从”表示时间的开始,只能指过去。

如:自从改革开放以来,我国经济发展态式一直不错。

该句中“自从”可以换成“自”或“从”。

但不能说“自从现在起”、“自从下一年开始”,可改为“从现在起”、“自下一年开始”:“本条例自发布之日起施行”中的“自”不能换为“自从”。

4、不免、难免“不免”和“难免”作为副词意思相近,都有“不容易射开”“免不了”的意思,表示由于前面所说的情况,往往产生后面不希望出现的结果。

“不免”只用于肯定式,“难免”还可以用于否定式。

如:我的语文学得不好,难免写错别字。

该句中的“难免”可换为“不免”。

再如:他是海南人,普通话难免不纯正。

该句中的“难免”不能换为“不免”。

另外,霰注意的是,“难免”同“不”、“没有”连用时可以不表示否定;如“难免不写错别字”、“难免不出错误”、“难免不会碰到一些困难”,意思不变,这是人们的习惯用法。

但是“难免”后面的“不”如果修饰形容词,就表示否则意味。

如:“说普通话难免不纯正”就是“说普通话大纯正”的意思。

高考常考虚词辨析基础试题2012-07-18 11555d56b7b40102dylz高考常考虚词辨析1对对于关于“对”和“对于”通常都可通用,但“对”的意思更广泛,它有“向”或“对待”的意思,比如“对里面的说一声”,“对人和气”,换成“对于”就不好。

对于有特指具体对象,关于指一定的相关范围。

2、“在……之下”和“在……之上”。

这当中插入的应当是名词或名词性短语,一般不应是动词性短语。

如(1)自从开学以来,在几位班委努力工作之下,班集体面貌有了很大变化,校领导已多次表扬我班。

3、和或“和”是并列关系,“或”表选择关系。

(2)学校处理违纪同学的办法是警告和记过情节轻的警告,情节重的记过。

(3)在日本访问的中国法律工代表团、中国歌舞团和中国五金进出口公司和中国矿产公司代表团,今天乘船启程回国。

(两个“和”,把层次搞乱了,可把第二个“和”改成“与”,也可把第一个“和”改成顿号。

)4、助词(的,了等)(4)必须注重施工安全,不抓安全教育的单位,一定会弄出了重大事故,这不过是迟早的事。

(5)甲乙双方一致同意,甲方按八折优惠价卖给乙方1000吨钢材,乙方则须用被优惠的二折购买某公司股票。

(4)“了表示动作已完成”,与“一定会”相矛盾,应删“的”使用频率极高,用在定语和中心词之间或表领属关系,或表修饰关系。

(5)“的”表示什么关系不清楚,这就会导致对协议内容完全不同的理解。

这里要么说“用被优惠部分的二成”,要么说“用被优惠的全部资金”,订协议时就应明确下来关联词运用。

一、错用关联词语1、况且何况“何况”用反问的语气表示更进一层的意思,带有对比的意味。

“况且”有“再说”之意,表示进一步说明理由,但没有对比的意味。

(1)上千吨的轮船碰上这样大的风浪也得上下颠簸,况且这么一条小船。

(2)挖这样的井,占地多,不合算。

何况井的四周都是沙土,很容易塌陷。

2、因而从而进而“因而”表示因果。

“从而”上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

“进而”则是表示“继续向前,进一步”之意,不表因果、目的、结果。

(3)我们在对某些教育政策作了一定的分析之后,因而思考教育的深层问题是十分必要的。

(4)我亲自感受中国近代的屈辱史,从而,我对近百年那些为中国寻求解放之路,前仆后继地探索和牺牲的先驱者,一直怀有崇敬的心情。

(5)贪图小利的人往往只看到自己的小圈子,打自己的小算盘,进而忽视了集体和国家的利益。

3、以至以致这两个词都用在下半句话的开头。

都能表因果关系,但“以致”多指不好的结果或陈述者不想看到的结果。

而“以至”却没有这种含义。

(6)由于大量捕杀,以至这种珍贵的动物逐年减少,现已濒于灭绝。

(7)情势的发展十分迅速,以致使很多人感到惊奇。

4、尽管不管“尽管”,用于让步转折复句,它后面跟的词语不能有选择性(多么、怎么、如何),常和“这么”、“那么”相应。

“不管”,用于无条件式的条件复句,它后面跟的词语往往有选择性(多么、怎么、如何),或是列举可供选择的几项,或是包含疑问代词“谁”、“怎样”等。

(8)由于这些条件的吸引,不管收费惊人,许多家长依旧趋之若鹜。

(9)尽管工作怎样忙,他还坚持天天记日记。

5、反而因而(所以)“反而”表示以某种行为或状况为前提,但实际产生了相反的结果。

“因而”则没有这层意思。

(10).昨天夜里下了一夜的雪,天亮后不但没有停,越下越大了。

(11)没有很好地把握主题,单凭主观想象加入了许多不必要的情节,反而大大削弱了作品的思想性和艺术性。

6、不只不止“不只”和“不止”有时可以换用,如“班里不只/不止我会画画儿,还有好几个同学也画得不错”。

但二者还是有区别的。

“不只”的意思相当于“不但,不仅”是用于表示递进关系的关联词,“不止”没有这个用法。

“不止”是副词,意思是不停止或超出某个数目或范围,句中一般就带有表示数量的词,如“类似情况不止发生了一次”,“他不止50岁了”等,“不只”没有这个用法。

(12)这家企业改革的任务,______是“减员”,更重要的是“增效”。

二.关联词语搭配不当有些关联词语需要成对搭配使用,如果随意改换,就会出现关联词语搭配不当的毛病,影响到意思的准确表达。

关联句分为8种类型1并列句各分句间的关系是平行并列的,如“这衣裳既漂亮,又大方。

”常用的关联词语有又……又……、既……又……、一边……一边……、那么……那么……、是……也是……(不是)、不是……而是……等。

2递进句分句间是进一层的关系,如“海底不但景色奇异,而且物产丰富。

”常用的关联词语有不但(不仅)……而且(还)……、、不只……更(还、而且)……、……甚至……等。

3选择句各分句列出几种情况,表示从中选出一种,如“我们下课不是跳橡皮筋,就是踢毽子。

”常用的关联词语有不是……就是……、或者……或者……、是……还是……、要么……要么……、宁可(宁愿)……也不……、与其……不如……等。

4转折句后一分句与前一个分句的意思相反或相对,或部分相反。

如虽然天气已晚,但是老师仍在灯下伏案工作。

常用的关联词语有虽然……但是……、尽管……可是……、……然而……、……却……等。

5因果句分句间是原因和结果的关系,如“因为这本书写得太精彩了,所以大家都喜欢看。

”常用的关联词语有因为(由于)……所以……、……因而(因此)……、既然……就……、之所以……是因为……等。

6假设句一个分句表示假设的情况,另一个分句表示假设实现后的结果。

如“如果明天下雨,运动会就不举行了。

”常用的关联词语有如果……就……、即使……也……等。

7条件句一个分句说明条件,另一分句表示在这一个条件下产生的结果,如“只要我们努力,成绩就会不断地提高。

”常用的关联词语有只要……就……、无论(不管、不论)……也(都)……、只有……才……、凡是……都……、除非……才……等。

8承接句各分句表示连续发生的事情或动作,分句有先后顺序,如“看了他的示范动作后,我就照着样子做。

常用的关联词语有……接着……、……就……、……于是……、……又……、……便……等。

例题(12)只有多施肥,适时灌溉,这块地就能长好庄稼。

(13)因为他有广博的知识作基础,因此,他能够建筑起他的学术高塔。

(14)她一面笑着,显得很善良敦厚,热情地把我们带到一个房间里。

(15)在阅读的过程中,我们可以发现,即使每个作家都有自己的风格,但同时代的作品总会有某些共同的特点。

答案(12)“就”跟“只有”不能搭配,应把“就”改为“才”。

(13)应用“所以”。

也可以将前面分句中的“因为”删除,后一分句保留“因此”。

(14)这里需要成对使用关联词语“一面……一面”,表示并列关系,应在“热情地”前面加上“一面”,使前后照应。

(15)“即使”只能与“也”搭配表假设关系。

而此例是转折关系,将其改为“虽然”,后边的“但”就能与之搭配了。

三.关联词语位置不当大致说来,关联词在句中的位置是有一定限制的,各分句主语相同时,关联词语放在主语后,各分句主语不同时,关联词放在主语前。

(16)来参加会议的人较多,他因为性格内向,个头不高,所以人们一直没有特别注意他。

(17).要是一篇作品的思想是有问题的,那么文字即使很不错,也是要不得的。

(18)由于她父母思想腐旧,竟然将女儿严管起来,不让随便外出。

(19)至于我报考师范类院校,是既定方针,哪所学校放在第一志愿,还没作最后决定。

(20)有关文化用品的业内人士认为,文化用品是商业更新最快的商品。

(21)先提出实施措施,进而提出计划。

答案(16)“因为”放在“他”之前,因为这两句中两个分句的主语不同。

(17)“即使”放在“文字”之前,因为这两句中两个分句的主语不同。

(18)“由于”应放在“她父母”之后,因为该句两个分句主语相同。

(19)“至于”应放在“哪所学校前,因为“至于”表示另提一事。

“我报考师范院校”是一件事,“哪所学校放在第一志愿”是另一件事。

(20)“有关”应放在“业内人士”之前。

(21)“进而”位置不当,改为“先提出计划,进而提出措施”。

四.分句间在意义上缺乏密切联系,滥用关联词。

(22)因为他认真学习,所以当上了三好生。

(23)有一些电视剧本不能采用的原因,是因为它们格调太低,只能迎合少数人的口味。

(24)这本书已经出版多年了,所以最近又作了较大的修改。

(25)如果有了正确的道德观和健康的审美观,那么阅读中就能够正确地理解文章的含义。

答案(22)“认真学习”和“当上三好生”之间不存在必然的因果联系,前一分句可改为因为他德智体各方面全面发展”。

(23)应去掉"因为"。

(24)“出版多年”与“作了较大的修改”之间不存在因果关系,应删去“所以”。

(25)不合逻辑。

如果不熟悉某种语言而去阅读,“道德观和审美观”再正确、健康,也无法看懂。

分析下列句子中错用的关联词语①识别干部不仅要看一时一事,甚至还要看他的全部历史和全部工作。

①中“甚至”用的不对,应当用“而且”,把该用“而且”的地方误用了“甚至”,这种毛病常见。

“甚至”所表示的进一层,通常是对上一层意思的进一步发挥引申,或是强调某个特例。

而①是从另一方面来递进一层,只能用“而且”或“更重要的”。

②在这次活动中,小华不但没成为幸运者,反而落到了最后。

③这次考试他的成绩很好,而且我们班在春运会上得了总分第一名。

递进关联词中无“反而”,它不能和“不但”配套。

②句的两个层次是递进关系,应该用“不但……而且”。

③句的两个层次看不出有递进关系,用“而且”欠妥。

④不论哪个行业的人,其所以成为专家,决不能连起码的常识都不懂。

⑤这些作品之所以为青年人喜闻乐见,是因为已流传了上千年。

④⑤是“之所以,……是因为”的用法问题,“之所以”也可以说成“其所以”。

这是把原因放在后面说的一组关联词。

④⑤的用法都不对,因为两句都不存在因果关系。

⑥只要大家集思广益,这场比赛就一定能赢。

⑦只有每天坚持两小时的学习,才能学好外语。

⑧只要优先发展教育,就能使经济发展得更快。

⑥—⑧是“只要”和“只有”的用法问题。

“只要”和“就”搭配,“只有”和“才”搭配,这几句搭配都没有问题。

问题在于没把应该是什么条件关系搞清楚。

首先应明确,“只要……就”表示的是充分必要条件,“只有……才”表示的是必要条件,二者不同。

其次再看这几句的内容,⑥⑧两句都只能说含必要条件关系,即没这个条件不成,所以都应换成“只有……才”;⑦句所含的条件关系很难一概而论,对有的人可能是这样,对另外的人也可能两小时并不是或还不是必要条件。

也就是说,⑦句还有欠交代的地方,说的不够清楚。

⑨尽管你的帮助多么微薄,但在他的心上却像千斤重的砝码。

⑨句的“尽管”常常被与“不管”混同起来。

“尽管”是表转折的,“不管”是表条件的,所表达的意思不同,用法也不一样,“尽管”后边通常用表确指的“这么”或“那么”与之呼应;“不管”后边通常用表任指的“怎么”或“多么”与之呼应。