中国现代文学史复习资料大全

- 格式:pdf

- 大小:267.75 KB

- 文档页数:12

现当代文学史复习资料一、填空1.五四文学运动的动力是五四新文化运动。

2.刘半农在《新青年》发表《我之文学改良观》提出改革韵文、散文和使用标点符号等的意见。

3.周作人在《平民文学》中提出人生的艺术派的主张。

4.胡适评徐志摩的人生观是一种单纯的信仰。

5.《雨巷》是戴望舒的成名作,叶圣陶称其为“雨巷诗人“。

6.现代文学史第一部新闻学剧本是胡适的《终身大事》。

7.郁达夫小说突出写了五四青年对人性的解放的追求。

8.矛盾“农村三部曲”是《春蚕》、《秋收》、《残冬》。

9.沈从文小说分为两类,一类是写城市与知识阶级的,另一类是写乡村与无产阶级。

10.中国当代文学“十七年”时期,毛泽东的文艺思想是文学的纲领性的指导思想,文学写作的题材、主题、风格等形成应遵循的体系性的规范。

11.文革时期的优秀文学作品多以手抄本方式流传。

12.新时期文学的最主要特征是。

13.“黑色幽默”是带有悲剧色彩的变态的喜剧。

14.八十年代后期,最引人瞩目的文学现象是的崛起。

15.韩少功是80年代寻根文学的代表作家。

16.五四文学思潮的根本是对“人”的发现。

17.胡适《建设的文学革命论》提出“国语的文学,文学的国语”。

18.刘半农是新文化运动的的第一代诗人和杂文家,最早系统发表过诗歌改革的意见,主张的诗体。

19.现代文学史上以提倡幽默而闻名的作家是老舍。

20.徐志摩的人生理想是对爱、美和自由的追求和信仰。

21.郭沫若的《女神》的疑问是便于其情感的大解放,诗体的大解放、宣告正真的现代自由诗体的时代的到来。

22.梁实秋《文艺思想》中人性是一个基本概念。

23.毛泽东文艺思想的核心是文学的为人民服务,表现工农兵的功能。

24.伤痕小说以《班主任》为开端。

25.“从情感的零度开始写作”是罗曼罗兰的名言。

26.“黑色幽默”既是一种文学现象,又是一种心态。

27.文革时期最具影响力的手抄本小说是《一只绣花鞋》。

28.先锋小说的开端是在叙事革命、语言实验和生存状态进行的。

中国文学现代化的发生一、中国文学现代化的起点19世纪、20世纪之交,中国文学开始了在民族存亡背景上的外部与内部双重的现代化努力,许多观念性的变革在1898年前后发生。

梁启超《五十年中国进化概论》:器物上感觉不足――制度上感觉不足――文化根本上感觉不足。

近代社会制度、思想观念变革对文学发展的影响:1、西方知识观念对文学的促进西学东渐,中国知识分子逐步接受西方的近代科学观念,以此为基点思考国家和民族命运,变革和维新成为时代主潮。

2、社会变革对文学的促进文学活动和创办报刊有了法律保障,1908年《钦定宪法大纲》规定了言论、著作、出版等自由。

具有大众化、平民化、民主特征的现代出版业逐步兴盛,为文化和文学的普及奠定了传播基础。

科举制度废除,社会出现了知识分子为主体的自由撰稿人队伍,出现了职业作家群。

文学平民化、大众化的价值取向。

3、文学自身发展的促进。

古典文学形式(诗词文赋)的式微,新的文学形式的孕育。

文学自身发展的现代性追求导致传统文学产生新的质变。

二、文学观念的变革(一)梁启超的“三界革命”晚清时期,出于“新民”目的和改良社会的需要,梁启超提倡“诗界革命”、“文界革命”与“小说界革命”,即“三界革命”。

1、“诗界革命”资产阶级改良主义思潮下形成的文化运动。

“诗界革命”为梁启超首倡,其黄遵宪为主将。

“诗界革命”主张诗歌要有新意境,要有新语句,要以旧风格含新意境。

“旧瓶装新酒”,要求保留诗歌的旧形式,变革不彻底。

其目的主要是以诗歌革命的旗帜为政治改革张目。

黄遵宪提倡“我手写我口”,把新思想新材料入诗。

他最早提出了用俗语进行文学创作。

“诗界革命”在观念上影响到1918年的新诗运动。

2、“文界革命”梁启超在1899年提出“文界革命”的口号。

“文界革命”的具体内容:吸收西方的雄辩体、随笔体,结合魏晋文风,把古文从“义理、考据、辞章”中解放出来,以西方近代思潮替代圣贤义理,以丰富的世界进化维新的史实突破拘谨的考据,以俗语、外来语入文以丰富文章的表达方法。

第一章1917-1949年的文学运动和文学思潮1 双簧戏:1、1918年钱玄同和刘半农的双簧戏,正式拉开了这场“文学革命”、“封建复古主义”思潮斗争的序幕。

2、钱玄同把社会上的各种反对意见归纳起来,化名“王敬轩”写给《新青年》编者一封信,再由刘半农写答信王敬轩的信予以批驳,两信同时发表名为《文学革命之反响》,借以扩大文学革命的影响。

2 文学研究会:被称为“为人生”的现实主义文学流派1921年成立于北京,是文学革命后出现的第一个新文学社团。

代表作家:周作人、茅盾、叶圣陶、许地山、朱自青、冰心等。

重要刊物:《小说月报》、《文学旬刊》理论主张:积极提倡“为人生”的文学主张和现实主义文学思想。

主要贡献:它承接了“五四”文学革命的现实主义传统,使之发展成为在中国现代文学史占主流地位的文学思潮。

3 创造社:1921年在日本东京成立,发起人有郭沫若、郁达夫、成仿吾等。

主要刊物:《创造季刊》《创造周刊》《创造日》。

理论主张:尊自我,重主观,强调艺术是自我表现、内心自然流露;强调文学的本质是感情;强调灵感在创作中的作用。

主要表现为浪漫主义特征。

4 新月社:1923年成立,主要成员有胡适、徐志摩、闻一多等,都是欧美留学生。

重要刊物:《晨报副刊》《诗镌》《新月》(后期)闻一多发表《诗的格律》的理论文章,提出诗歌的“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。

以闻一多、徐志摩为首的新格律诗的创作,称为“新月诗派”。

5 语丝社:成立于1924年,以创办《语丝》周刊而得名。

主要成员有鲁迅、周作人、钱玄同、林语堂等。

文艺思想接近于文学研究会。

《语丝》多发表杂文、小品、随笔,形成生动、泼辣、幽默的语丝文体,对中国现代散文发展作出了重要的贡献。

鲁迅说《语丝》的基本特色是“任意而谈,无所顾忌”。

6 简述文学革命的成就和意义:文学革命批评了“文以载道”、“代圣贤立言”的旧文学观念,宣传了现实主义文学思想。

新文学浸透了民主主义、人道主义、个性主义等近代思想。

第一章1917-1949年的文学运动和文学思潮1 双簧戏:1、1918年钱玄同和刘半农双簧戏,正式拉开了这场“文学革命”、“封建复古主义”思潮斗争序幕。

2、钱玄同把社会上的各种反对意见归纳起来,化名“王敬轩”写给《新青年》编者一封信,再由刘半农写答信王敬轩的信予以批驳,两信同时发表名为《文学革命之反响》,借以扩大文学革命的影响。

2 文学研究会:被称为“为人生”的现实主义文学流派1921年成立于北京,是文学革命后出现的第一个新文学社团。

代表作家:周作人、茅盾、叶圣陶、许地山、朱自青、冰心等。

重要刊物:《小说月报》、《文学旬刊》理论主张:积极提倡“为人生”的文学主张和现实主义文学思想。

主要贡献:它承接了“五四”文学革命的现实主义传统,使之发展成为在中国现代文学史占主流地位的文学思潮。

3 创造社:1921年在日本东京成立,发起人有郭沫若、郁达夫、成仿吾等。

主要刊物:《创造季刊》《创造周刊》《创造日》。

理论主张:尊自我,重主观,强调艺术是自我表现、内心自然流露;强调文学的本质是感情;强调灵感在创作中的作用。

主要表现为浪漫主义特征。

4 新月社:1923年成立,主要成员有胡适、徐志摩、闻一多等,都是欧美留学生。

重要刊物:《晨报副刊》《诗镌》《新月》(后期)闻一多发表《诗的格律》的理论文章,提出诗歌的“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。

以闻一多、徐志摩为首的新格律诗的创作,称为“新月诗派”。

5 语丝社:成立于1924年,以创办《语丝》周刊而得名。

主要成员有鲁迅、周作人、钱玄同、林语堂等。

文艺思想接近于文学研究会。

《语丝》多发表杂文、小品、随笔,形成生动、泼辣、幽默的语丝文体,对中国现代散文发展作出了重要的贡献。

鲁迅说《语丝》的基本特色是“任意而谈,无所顾忌”。

6 简述文学革命的成就和意义:文学革命批评了“文以载道”、“代圣贤立言”的旧文学观念,宣传了现实主义文学思想。

新文学浸透了民主主义、人道主义、个性主义等近代思想。

中国现代文学史考前重点复习整理一、重点人物1.叶绍钧叶绍钧(1894-1988):原名圣陶,江苏苏州人,小说家、教育家,文学研究会发起人之一,早期问题小说家。

我国最早的童话作家之一。

创办了我国第一个新诗刊物《诗》,是新文学开创期最早取得较高创作成就的作家之一。

小说主要写小市民的灰色卑琐人生。

《隔膜》、《火灾》、《线下》、《潘先生在难中》、《倪焕之》(长篇小说,写于1928)。

小说结构严谨,语言纯净。

初期问题小说主要以“爱”与“美”为题材,回答严峻的社会问题。

问题小说创作成熟后过渡到对小市民灰色人生的表现,这是其小说创作的主要成就。

小说多以教育界、学校生活为题材,称为“教育小说家”。

通过对教育界的黑暗内幕,来把批判的矛头指向整个旧的社会。

对知识分子弱点的关注和审视是其小说主题的又一个重点。

《倪焕之》(20年代重要的长篇):小说把中国辛亥革命、“五•四”到大革命失败前十年间广阔的社会生活作为倪焕之成长的舞台,描绘了十年间社会生活的各种人物群像。

倪焕之怎样从一个小资产阶级经历了旧民主主义革命和新民主主义革命初期,由一个资产阶级知识分子逐步向一个无产阶级知识分子进步的艰难历程。

在苦闷、彷徨、软弱、动摇中走完人生历程的描绘正是小资产阶级知识分子寻求人生和真理的真实写照。

小说具有知识分子的自省意识。

《潘先生在难中》:写一个小学校长潘先生唯唯诺诺、庸俗猥琐、甘心屈辱、苟安侥幸而又表里不如一的奴性人生,小说指向的是扭曲人性、污染灵魂、铸造灰色人生的灰色时代。

叶圣陶的小说格调朴实、冷隽、自然;结构严谨、匀称(讲究点题、章法、布局和结尾);语言规范、严谨、平实、纯正。

冷静与客观是叶圣陶现实主义创作的特色。

叶圣陶作品还有童话集《稻草人》(1923)、《古代英雄的石像》(1931)2.郁达夫郁达夫(1896—1945):原名郁文,笔名文、达、旭、春江钓徒、赵廉等,浙江富阳人。

1912年开始旧体诗创作,1913年赴日本留学,1921年与郭沫若等创立创造社。

一、名词解释:新文化运动------1917年,《新青年》由上海迁京。

胡适发表《文学改良刍议》,陈独秀发表《文学革命论》。

这场文学革命在中国文学史上树起一个鲜明的界碑,标志着古典文学的结束,现代文学的起始。

其本质上是企求中国现代化的思想启蒙运动。

并于1919年借“五四”运动将整个新文化与新文学运动推向高潮。

语丝社————得名于1924年11月在北京创刊的《语丝》周刊,由《语丝》主要馔稿人组成,主要代表人物有周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、孙伏园、俞平伯、刘半农等。

它是中国现代文学史上最早以散文创作为主的刊物,主要发表杂感、短评、小品等。

语丝社作家的散文创作形成了独具风格的“语丝”文体,这种文体在思想内容上有任意言谈,斥旧促新,在艺术上以文艺性短论和随笔为主要形式,拨辣幽默,讽刺强烈。

以鲁迅为代表的尖锐泼辣的杂文和以周作人、林语堂为代表的幽雅的小品形成了该社散文创作两大类,对散文发展有重要影响。

问题小说——五四启蒙思想,造就了“思考的一代”,青年作家积极思考现实人生,尖锐提出人们关注的社会问题,这是五四前后三四年间的一股小说“题材热”。

“问题小说”是充满各种矛盾的社会现实和写实派作家热心上下求索的创作心态碰撞的产物,也是五四启蒙精神和作家的人生思考相结合的产物,它适应了当时的社会精神心理的需求。

在当时社会上引起广泛关注,代表作家冰心、叶绍钧、许地山、王统照、庐隐等。

初期的问题小说大多是只问病源,不开药方,而以冰心为代表的作家也试图用爱的哲学解决当时社会存在的各种复杂问题,但“爱”不是万能的,问题小说在一定程度上夸大了爱的作用,解决问题的方法过于简单。

并且问题小说的创作比较概念化,存在着文笔空虚、人物成为作者某种“主义”的传声筒等弊病。

新诗格律化——闻一多提出“新诗格律化”的主张,鼓吹诗的“三美”,即音乐美、建筑美、绘画美。

音乐美强调有音尺,有平仄,有韵脚;建筑美强调有节的匀称,有句的均齐;绘画美强调诗画相通。

第一章文学革命与“五四”新文学(1917-1927)【一】难点解析通过本章的学习,了解“五四”文学革命发生的背景,了解《新青年》杂志在文学革命中的重要作用,领会“五四”文学革命的主要内容和意义,领会新文学与封建复古思潮的论战及其意义,掌握“五四”文学社团和创作思潮流派情况,重点把握以鲁迅、郭沫若等为代表的新文学创作的重要意义,深刻理解”五四”时期新文学在诗歌、小说、话剧、散文创作方面的成就。

(解答见题型梳理,下同)【二】题型梳理第一节概述(一)单选、多选1.“五四”文学革命的直接背景和动力是(“五四”新文化运动)。

2.“五四”时期以陈独秀主编的(《新青年》)为主要阵地,反对旧道德、提倡新道德,兴起了(“民主”与“科学”)的新文化思想启蒙运动。

《新青年》大力介绍自由平等学说、个性解放思想、社会进化论,给人们提供了思想武器。

3.胡适的《文学改良刍议》,从(“八事”)入手,主张书面语要与口头语接近,要求以白话文学为“正宗”。

4.陈独秀《文学革命论》提到的文学革命的三大主义,即(建设国民的、写实的、社会的文学,反对贵族的、古典的、山林的文学)。

把文学革命当做“开发文明”、改变“国民性”并借以“革新政治”的“利器”,也肯定文学自身独立存在的价值。

5.刘半农在《我之文学改良观》中,改革韵文、散文。

使用标点符号。

和(钱玄同)在《新青年》上发表了“双簧信”。

6.周作人认为新文学应当是(“人的文学”),反对封建的“非人的文学”。

7.鲁迅发表了他的第一篇白话小说(《狂人日记》),把矛头指向几千年的封建制度,小说的形式完全是现代化的。

8.胡适、沈尹默、刘半农进行了第一批白话新诗的尝试,有(《鸽子》、《月夜》、《相隔一层纸》)等。

9.文学研究会的代表人物有(周作人、朱希祖、蒋百里、郑振铎、耿济之、瞿世英、郭绍虞、孙伏园、沈雁冰、叶绍钧、许地山、王统照)12人。

主要刊物:(《小说月报》)。

10.创造社的代表人物(郭沫若、张资平、郁达夫、成仿吾、田寿昌、李初梨、冯乃超、彭康、朱镜我、李一氓、阳翰笙)。

中国现代文学史复习资料一名词解释1.文学研究会:1921年1月在北京成立。

发起人有周作人,朱希祖,沈雁冰,叶绍钧,许地山等。

文学研究会宣称要研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学。

文学应当反映社会的现象,表现并且讨论人生的一般问题。

人们习惯称文学研究会的创作为“人生派”或“为人生”的文学。

在创作方法上,文学研究会强调写实主义。

会刊《小说月报》。

2.创造社:1921年7月成立于日本东京。

主要成员有郭沫若,张资平,郁达夫,成仿吾等人。

他们创办《创造》季刊,《创造周报》,《创造日》,《洪水》等刊物。

初期主张“为艺术而艺术”,强调文学必须忠实的表现作者自己“内心的要求”。

3.语丝社:《语丝》周刊创办于1924年11月,多发表针砭时弊的杂感小品,以倡导这种幽默泼辣的“语丝文体”而获语丝派的称号。

鲁迅被称为语丝派主将,语丝社成员有:周作人,林语堂,章川岛,孙伏园等。

4.湖畔诗社:1922年3月成立于杭州,应修人,潘漠华,冯雪峰,汪静之曾出版诗合集《湖畔》,以写作爱情诗闻名。

5.象征诗派:指以1925年出版李金发的诗集《微雨》为起点的,活跃在20年代中后期的诗派,它的代表人物是李金发,后期创造社三诗人穆木天,冯乃超,王独清以及姚蓬子,胡也频也都是有影响的象征派诗人。

二简答题1.鲁迅小说《故事新编》的写作特点(1)依据古籍和容纳现代《故事新编》各个人物,各个事件都有文献依据,在这方面作者做了大量的考证,在历史材料的基础上进行加工,提炼,改造和发展,将现代人的生活融入古人,古事当中。

(2)不是“将古人写的更死,而是将古人写活”鲁迅的小说着重于对古人的性格,精神和心理状态的深入开掘与扩展,并用“画眼睛”的手法加以渲染和强调,在《故事新编》中,鲁迅主要是从现实生活出发,寻找古人,今人的思想感情上相同之处加以推向和发展(3)运用“油滑”手段,在穿插性的喜剧人物,赋予现代化的细节,为“借古讽今”服务是《故事新编》的重要手段鲁迅在《故事新编》中说,由于《补天》中穿插了一个古衣冠的小丈夫,陷入了油滑的开端,其它的作品中穿插性的喜剧性人物,不仅活跃于舞台而且有时候还满口现代生活的语言。

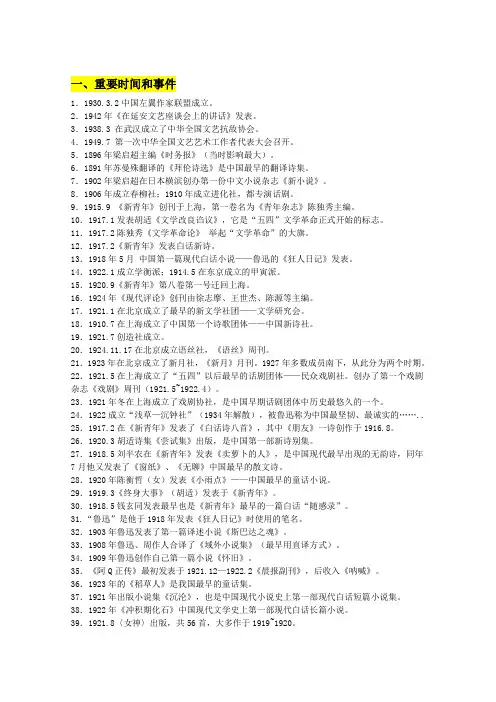

一、重要时间和事件1.1930.3.2中国左翼作家联盟成立。

2.1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》发表。

3.1938.3 在武汉成立了中华全国文艺抗敌协会。

4.1949.7 第一次中华全国文艺艺术工作者代表大会召开。

5.1896年梁启超主编《时务报》(当时影响最大)。

6.1891年苏曼殊翻译的《拜伦诗选》是中国最早的翻译诗集。

7.1902年梁启超在日本横滨创办第一份中文小说杂志《新小说》。

8.1906年成立春柳社;1910年成立进化社,都专演话剧。

9.1915.9 《新青年》创刊于上海,第一卷名为《青年杂志》陈独秀主编。

10.1917.1发表胡适《文学改良诌议》,它是“五四”文学革命正式开始的标志。

11.1917.2陈独秀《文学革命论》举起“文学革命”的大旗。

12.1917.2《新青年》发表白话新诗。

13.1918年5月中国第一篇现代白话小说——鲁迅的《狂人日记》发表。

14.1922.1成立学衡派;1914.5在东京成立的甲寅派。

15.1920.9《新青年》第八卷第一号迁回上海。

16.1924年《现代评论》创刊由徐志摩、王世杰、陈源等主编。

17.1921.1在北京成立了最早的新文学社团——文学研究会。

18.1910.7在上海成立了中国第一个诗歌团体——中国新诗社。

19.1921.7创造社成立。

20.1924.11.17在北京成立语丝社,《语丝》周刊。

21.1923年在北京成立了新月社,《新月》月刊。

1927年多数成员南下,从此分为两个时期。

22.1921.5在上海成立了“五四”以后最早的话剧团体——民众戏剧社。

创办了第一个戏剧杂志《戏剧》周刊(1921.5~1922.4)。

23.1921年冬在上海成立了戏剧协社,是中国早期话剧团体中历史最悠久的一个。

24.1922成立“浅草—沉钟社”(1934年解散),被鲁迅称为中国最坚韧、最诚实的…….. 25.1917.2在《新青年》发表了《白话诗八首》,其中《朋友》一诗创作于1916.8。

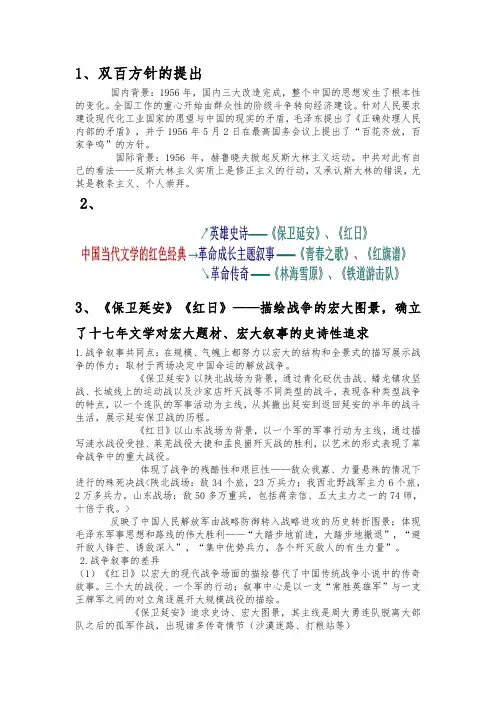

1、双百方针的提出国内背景:1956年,国内三大改造完成,整个中国的思想发生了根本性的变化。

全国工作的重心开始由群众性的阶级斗争转向经济建设。

针对人民要求建设现代化工业国家的愿望与中国的现实的矛盾,毛泽东提出了《正确处理人民内部的矛盾》,并于1956年5月2日在最高国务会议上提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针。

国际背景:1956年,赫鲁晓夫掀起反斯大林主义运动。

中共对此有自己的看法——反斯大林主义实质上是修正主义的行动,又承认斯大林的错误,尤其是教条主义、个人崇拜。

2、3、《保卫延安》《红日》——描绘战争的宏大图景,确立了十七年文学对宏大题材、宏大叙事的史诗性追求1.战争叙事共同点:在规模、气魄上都努力以宏大的结构和全景式的描写展示战争的伟力;取材于两场决定中国命运的解放战争。

《保卫延安》以陕北战场为背景,通过青化砭伏击战、蟠龙镇攻坚战、长城线上的运动战以及沙家店歼灭战等不同类型的战斗,表现各种类型战争的特点,以一个连队的军事活动为主线,从其撤出延安到返回延安的半年的战斗生活,展示延安保卫战的历程。

《红日》以山东战场为背景,以一个军的军事行动为主线,通过描写涟水战役受挫、莱芜战役大捷和孟良崮歼灭战的胜利,以艺术的形式表现了革命战争中的重大战役。

体现了战争的残酷性和艰巨性——敌众我寡、力量悬殊的情况下进行的殊死决战<陕北战场:敌34个旅,23万兵力;我西北野战军主力6个旅,2万多兵力。

山东战场:敌50多万重兵,包括蒋亲信、五大主力之一的74师,十倍于我。

>反映了中国人民解放军由战略防御转入战略进攻的历史转折图景;体现毛泽东军事思想和路线的伟大胜利——“大踏步地前进,大踏步地撤退”,“避开敌人锋芒、诱敌深入”,“集中优势兵力,各个歼灭敌人的有生力量”。

2.战争叙事的差异(1)《红日》以宏大的现代战争场面的描绘替代了中国传统战争小说中的传奇故事。

三个大的战役、一个军的行动;叙事中心是以一支“常胜英雄军”与一支王牌军之间的对立角逐展开大规模战役的描绘。

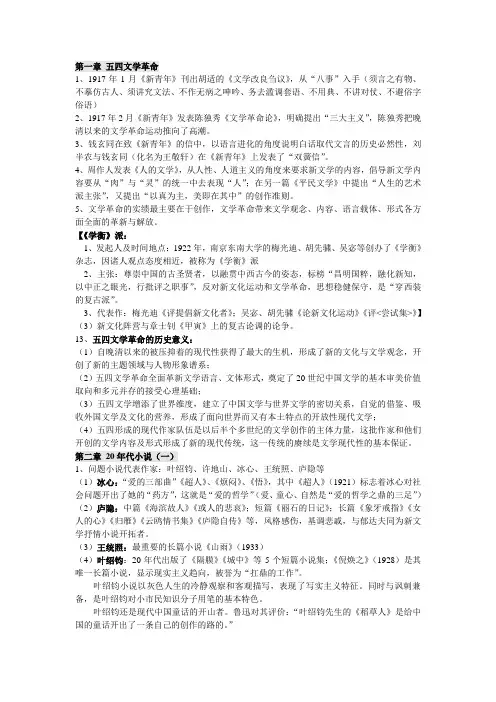

第一章五四文学革命1、1917年1月《新青年》刊出胡适的《文学改良刍议》,从“八事”入手(须言之有物、不摹仿古人、须讲究文法、不作无病之呻吟、务去滥调套语、不用典、不讲对仗、不避俗字俗语)2、1917年2月《新青年》发表陈独秀《文学革命论》,明确提出“三大主义”,陈独秀把晚清以来的文学革命运动推向了高潮。

3、钱玄同在致《新青年》的信中,以语言进化的角度说明白话取代文言的历史必然性,刘半农与钱玄同(化名为王敬轩)在《新青年》上发表了“双簧信”。

4、周作人发表《人的文学》,从人性、人道主义的角度来要求新文学的内容,倡导新文学内容要从“肉”与“灵”的统一中去表现“人”;在另一篇《平民文学》中提出“人生的艺术派主张”,又提出“以真为主,美即在其中”的创作准则。

5、文学革命的实绩最主要在于创作,文学革命带来文学观念、内容、语言载体、形式各方面全面的革新与解放。

【《学衡》派:1、发起人及时间地点:1922年,南京东南大学的梅光迪、胡先骕、吴宓等创办了《学衡》杂志,因诸人观点态度相近,被称为《学衡》派2、主张:尊崇中国的古圣贤者,以融贯中西古今的姿态,标榜“昌明国粹,融化新知,以中正之眼光,行批评之职事”,反对新文化运动和文学革命,思想稳健保守,是“穿西装的复古派”。

3、代表作:梅光迪《评提倡新文化者》;吴宓、胡先骕《论新文化运动》《评<尝试集>》】(3)新文化阵营与章士钊《甲寅》上的复古论调的论争。

13、五四文学革命的历史意义:(1)自晚清以来的被压抑着的现代性获得了最大的生机,形成了新的文化与文学观念,开创了新的主题领域与人物形象谱系;(2)五四文学革命全面革新文学语言、文体形式,奠定了20世纪中国文学的基本审美价值取向和多元并存的接受心理基础;(3)五四文学增添了世界维度,建立了中国文学与世界文学的密切关系,自觉的借鉴、吸收外国文学及文化的营养,形成了面向世界而又有本土特点的开放性现代文学;(4)五四形成的现代作家队伍是以后半个多世纪的文学创作的主体力量,这批作家和他们开创的文学内容及形式形成了新的现代传统,这一传统的赓续是文学现代性的基本保证。

中国现代文学史复习提纲第一章五四新文学第一节文学革命1, 文学革命的兴起1917年胡适将自己改革文学的想法写成论文《文学改良刍议》在《新青年》第二卷第五号上发表,正式拉开了文学革命的序幕,其主要内容是“八事”即“须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗语俗字。

”同年2月陈独秀“甘冒全国学究之敌,高张‘文学革命军’大旗”,发表了《文学革命论》一文,提出了“三大主义”即“曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写2,双簧信:3, 19184,5,6,新月社:7,语丝社:任意而谈,”不拘体裁,浑洒自如,寓讽刺于诙谐之中,有丰富的幽默感,泼辣、幽默是它的总的艺术特征。

第二、三节新文学观和文学思潮(一)启蒙文学思潮1,启蒙的定义:“就是人类脱离自我招致的不成熟。

不成熟就是不经别人的引导就不能运用自己的理智。

”(康德)2,在西方社会思潮、文化观念的冲击下,五四新文化运动旗帜鲜明地提倡科学和民主,向扼杀人性、禁锢人们思想的封建主义宣战。

3,文化先驱的不同主张:陈独秀的主张是他在《文学革命论》中倡导的三大主义;李大钊提倡“爱”与“美”的文学,“宏深的思想、学理,坚信的主义,优美的文艺,博爱的精神,就是新文学的土壤、根基。

”(二)人的文学1,最早涉及这一问题的先驱是周作人,他在《人的文学》一文中阐述了文学的性质由人决定的观点,认为人的文学与非人的文学的区别“只在着者的态度不同”。

2,最能代表五四启蒙文学思潮理论高度的是周作人的文学理论。

他先后发表《人的文学》《平民文学》《思想革命》等理论文章,“人的文学”成为核心观念。

3,“人的文学”成为核心观念的原因除了《人的文学》这篇文章本身在理论上体现出来的严密性、系统性之外,更重要的是他切合了时代的发展要求。

“人的文学”观包蕴了人道主义和个性主义(详见P34-36)。

第一章1917-1949年的文学运动和文学思潮目录第一章1917-1949年的文学运动和文学思潮 (1)1 双簧戏: (10)2 文学研究会: (10)3 创造社: (10)4 新月社: (10)5 语丝社: (11)6 简述文学革命的成就和意义: (11)7 现实主义文学思潮的特征: (11)8 浪漫主义文学思潮的特征: (11)9 现代主义文学思潮的特征: (12)10 左联: (12)11 中国诗歌会: (12)12 京派 (12)13 论语派: (13)14 文协: (13)15 孤岛文学 (13)16 七月诗派: (13)17 九叶诗派: (14)18 战国策派: (14)第二章鲁迅 (15)1 分析《呐喊》、《彷徨》对封建社会、封建思想礼教的深刻批判 (15)2 分析《呐喊》中的阿Q、闰土、七斤等农民形象 (15)3 简析《呐喊》中对辛亥革命的描写及其思想意义 (16)4 分析评价《狂人日记》的思想艺术及其在文学史上的意义 .. 175 分析评价《阿Q正传》的思想及其艺术成就 (18)6 分析《彷徨》中祥林嫂、爱姑、子君等妇女形象和妇女问题的提出 (19)7 分析《彷徨》中涓生、魏连殳、吕纬甫等知识分子形象和在知识分子道路的探索 (20)8 分析评价《呐喊》《彷徨》的艺术特色 (21)9 分析《呐喊》《彷徨》在中国现代文学史的重要地位 (23)10 分析鲁迅杂文的思想特色 (23)11 分析鲁迅后期杂文的思想特点 (24)12 分析鲁迅杂文的艺术特色鲁迅杂文具有很高的艺术性 (25)13 简析《故事新编》中的古人形象 (26)14 简析《故事新编》的艺术特点 (26)15 简析《野草》的思想内容 (27)16 简析《野草》的艺术特色 (28)17 简析《朝花夕拾》的思想内容和艺术特色 (28)18 简析《朝花夕拾》的人物形象 (29)第三章郭沫若 (30)1 分析评价《女神》所表现的“五四”时代精神 (30)2 简述郭沫若小说的基本倾向和创作特色 (31)3 分析《女神》的浪漫主义特色 (31)4 分析评价《女神》在中国现代新诗发展史上的地位及不足 .. 325 分析郭沫若抗战时期历史剧作的基本思想 (33)6 分析郭沫若历史剧的悲剧精神 (33)7 分析《屈原》中爱国诗人屈原形象 (34)8 简述《屈原》的浪漫主义特色和诗情 (34)9 简述《屈原》的现实战斗意义 (35)第四章1917年-1927年的文学创作 (36)1 分析评价《尝试集》的思想和艺术形式及其地位与不足 (36)2 分析评价周作人小品散文的艺术特色与风格 (37)3 分析评价《倪焕之》的思想和艺术 (37)4 分析叶圣陶现实主义小说的特色和风格 (38)5 简析许地山早期短篇小说的特点 (39)6 简析许地山后期小说《春桃》等作品的现实主义特色 (40)7 简析许地山的散文集《空山灵雨》的思想和艺术 (41)8 简析王统照的长篇小说《山雨》的思想 (41)9 简析王统照小说创作的风格 (42)10 简析冰心的“问题小说”的发展 (42)11 简析诗集《繁星》《春水》的思想和形式 (43)12 简析《寄小读者》的思想和形式 (43)13 简析朱自清以事传情类散文的思想艺术特点 (45)14 简析朱自清借景抒情类散文的思想艺术特点 (45)15 简析朱自清对现代散文的贡献 (45)16 分析朱自清散文的创作特色 (46)17 简析《海滨故人》的思想和风格 (47)18 简析庐隐小说题材和思想特点 (47)19 简析《沉沦》的思想 (48)20 分析评价郁达夫小说的思想 (48)21 分析郁达夫小说的艺术风格 (49)22 分析郁达夫小说在文学史上的地位 (50)23 分析闻一多爱国主义诗篇的内容 (50)24 简述闻一多在新诗发展史上的地位 (51)25 分析评价闻一多诗歌“三美”的新格律诗理论主张及其创作实践 (51)26 分析评价徐志摩的前期诗集的思想 (52)27 简述徐志摩后期诗集的思想 (53)28 分析徐志摩诗的艺术特点 (54)29 简述冯文炳小说的思想特色 (55)30 简述冯文炳小说的艺术特色 (55)31 简述冯至的《作日之歌》的思想艺术特色 (56)32 简述冯至的《十四行集》的思想和艺术特色 (56)第五章茅盾 (57)1 分析评价《蚀》三部曲的思想内容 (57)2 简析《动摇》中的胡国光形象 (58)3 简析《蚀》的艺术特点 (59)4 分析《子夜》的思想内容 (59)5 分析《子夜》里吴荪甫的形象 (60)6 简析《子夜》里赵伯韬的性格特征和形象意义 (61)7 简析《子夜》的艺术特色 (61)8 分析评价《子夜》在中国现代文学史上的地位 (62)9 简析《林家铺子》、《农村三部曲》的思想内容和艺术成就.. 6310 简析《白杨礼赞》、《风景谈》的思想艺术特色 (64)第六章老舍 (66)1 分析老舍小说的创作特色 (66)2 通过祥子的悲剧分析《骆驼祥子》这部小说的思想 (67)3 分析祥子的形象 (68)4 简析老舍长篇小说《二马》的思想和幽默特色 (70)5 简析《猫城记》思想的复杂性 (70)6 简析老舍长篇小说《离婚》的思想和艺术 (71)7 简析老舍短篇《月牙儿》《断魂枪》等的艺术成就 (72)8 简析《骆驼祥子》中虎妞形象及其对祥子悲剧的意义 (72)9 分析《骆驼祥子》的艺术特色 (73)10 简析《四世同堂》中祁老者的形象 (74)11 简析《四世同堂》中祁瑞宣的性格 (75)12 简析《四世同堂》的结构特点 (76)13 简析《四世同堂》的文化反思色彩 (76)14 分析《四世同堂》的思想内容 (77)第七章巴金 (79)1 简析巴金《灭亡》的思想内容和杜大心形象 (79)2 简析巴金早期表现社会革命的作品的思想艺术特点 (79)3 简析《激流三部曲》的思想内容 (80)4 简析巴金小说创作风格的演变 (80)5 《还魂草》是风格转变的代表作。

中国现代文学史复习资料一、基本结构框架(一)1949——1976文学思潮1949——1976年间的中国文学,包括十七年文学(1949——1966)和“文革”文学(1966——1976)两个阶段。

它们都强调文学的无产阶级与社会主义性质,都把文艺服务于现实政治、配合国家意识形态作为文学的基本目的,重视文学或审美的革命功能和用社会主义、共产主义精神教育人民的作用。

十七年文学思潮的发展过程,首先体现在一系列的文艺运动——批判、斗争——的交替更移中。

这整个过程,既是社会主义文艺理论建构的实际步骤,也是确立文学新规范、新秩序的重要部分。

文艺界的批判、斗争,都是在文艺为政治服务的方针指导下,在文艺——意识形态领域进行的连续不断的斗争,当然每一次运动的政治指向又各有侧重。

文艺无条件地为现实政治服务,是贯穿“文革”文学思潮始终的一个基本理念。

服务于政治被作为文艺的基本属性,“反映革命本质”是完成服务于政治这一目标的基本方式,这些被一同看做文学史审美内同的基本构成。

这些作品以党的基本路线为纲,通过不同的题材和不同的表现手段,都在努力反映社会主义时期阶级斗争和路线斗争的特点和规律,努力塑造无产阶级专政下继续革命的英雄典型,努力运用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法,在凸现无产阶级专政下继续革命的伟大主题上,进行卓有成效的实践。

(二)五六十年代小说概述这一时期小说题材的分类方式与尺度有鲜明的政治性。

小说批评的价值判断,就是以所写的内容与中国革命和社会主义建设的关联程度为标准。

工业、农业、军事,是重大的题材领域。

写当前政治运动与中心任务的,如抗美援朝、农业合作化、人民公社、大跃进,属于“重大题材”,被高度重视;其他是“非重大题材”。

在题材方面,短篇小说和长篇小说受到重视。

主要作家作品:赵树理《三里湾》、高云览《小城春秋》、曲波《林海雪原》、李六如《六十年的变迁》、梁斌《红旗谱》、周立波《山乡巨变》、杨沫《青春之歌》、冯德英《苦菜花》、周而复《上海的早晨》、吴强《红日》、李英儒《野火春风斗古城》、冯志《敌后武工队》、刘流《烈火金刚》、欧阳山《三家巷》、草明《乘风破浪》、柳青《创业史》、罗广斌、杨益言《红岩》、欧阳山《苦斗》、姚雪垠《李自成》、浩然《艳阳天》等。

中国现代文学史1、文学革命:是一场轰轰烈烈的文学形式和文学内容的大变革活动。

1917年1月,《新青年》发表了胡适的《文学改良诌议》,是文学革命开端的标志。

文章提出要以“白话文学”为中国文学的正宗。

1917年2月,《新青年》又发表了陈独秀的《文学革命论》,举起“文学革命”的旗帜,提出以“国民文学”取代“贵族文学”,以“写实主义”取代“古典主义”,以“社会文学”取代“山林文学”。

1920年,北洋军阀政府教育部承认白话为国语,通令国民学校采用,成为文学革命成功的标志。

2、文学研究会(艺术倾向)1)主张“为人生”的文学,意思是文学要书写现实人生,表现人生,对人生有现实的意义。

就是很重视文学的现实功能。

反对游戏文学观念,反对消遣的文学态度。

2)文研会作家在创作方法上多注重现实主义。

这在沈雁冰的文论和文学研究会作家的创作中显示出来。

3)文学研究会注重翻译东欧、西欧现实主义名著,介绍普希金、托尔斯泰、屠格涅夫、易卜生、莫泊桑等人的作品。

3、创造社:1921年7月,创造社宣告成立,成员有郭沫若、郁达夫、成仿吾、田汉、郑伯奇、张资平等。

刊物有《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》(《中华新报》副刊发行)、《洪水》、《创造月刊》。

艺术倾向:1)崇天才,重神会,讲求文学的全与美,强调创作的无目的。

通常被歧视为“艺术派”。

2)富有浪漫主义特色,大都尊崇个性,表现自我,富有强烈的反抗色彩。

3)在翻译方面,主要翻译介绍歌德、雪莱、海涅、济慈、惠特曼、泰戈尔、王尔德、波特莱尔等人的作品。

大多数为浪漫主义,也有现代主义作家。

4、郁达夫:名文,是创造社的发起人和最重要的小说家。

在散文、旧诗词、文学理论、翻译等方面也有独到的贡献,以小说创作影响最大。

《银灰色的死》、《沉沦》、《南迁》三篇小说于1921年结集为《沉沦》发行,是郁达夫自己第一部、也是中国现代文学史上第一部短篇小说集。

但其在轰动一时的同时也毁誉参半。

褒者认为它真实地抒写了青年的时代病,开创了小说的新体式,标志着“自我小说”的兴起;贬者攻击它为“诲淫”,是不道德、不端方的文学。

文学革命:开始于1917年。

它是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展,是为适应以思想革命为主要内容的新文化运动而发生的,是新文化运动的一个组成部分,反对文言,提倡白话,反对旧文学,提倡新文学,在中国文学史上竖起一个鲜明的界碑,标示着古典文学的结束,现代文学的起始。

五四文学思想的根本是对“人”的发现。

文学研究社:1921年1月在北京成立的一个文学社团。

主张研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学,主张文学应当反映社会的现象,表现或讨论人生的一般问题,强调写实主义。

发起人有周作人、叶绍钧等人。

创造社:1921年7月在东京成立的一个文学社团,最初成员有郭沫若、郁达夫等日本留学生,其作品大多侧重自我表现,带有浓厚抒情色彩,重视文学的美感作用,后期思想“左”倾。

五四文学的全新风貌:1、现代理性精神的张扬;2、感伤的精神标记;3、个性化的追求;4、创作方法的多样性探索。

20年代:问题小说:五四时期的一种创作风尚,凡是明确地接触某一社会现实或是人生现象,有意识地提出问题、甚至试图解答问题的小说,都可谓之“问题小说”,其核心是人生的目的、意义、价值,代表作家有冰心、叶绍钧等。

乡土小说:指20年代初、中期,一批寓居北京、上海的作家,以自己熟悉的故乡风土人情为题材,旨在揭示宗法制乡镇生活的愚昧、落后,并借以抒发自己乡愁的小说.这代表作家有鲁彦、许杰等。

五四青年文学社团:弥洒社、浅草社、沉钟社。

叶绍钧:字圣陶,文学研究会发起人之一,短篇小说集《隔膜》、《城中》等。

唯一的长篇小说——《倪焕之》郁达夫:名文。

创造社发起人之一。

小说集《沉沦》是中国现代文学史上第一部短篇小说集。

——“自叙传”、“爱”、“欲”。

其小说突出抒写了五四青年对人性解放的追求和被生活挤出轨道的“零余者”的人生哀怨。

其“狭邪小说的代表作”——《过去》反叛封建道德,抨击虚伪礼教郁达夫式的抒情小说:1、自我的写真;2、感伤的抒情;3、结构的散文化;4、流丽、清新的文笔。