【高考特训】2019高考语文文言文化常识分类训练:(4)天文历法

- 格式:doc

- 大小:23.29 KB

- 文档页数:6

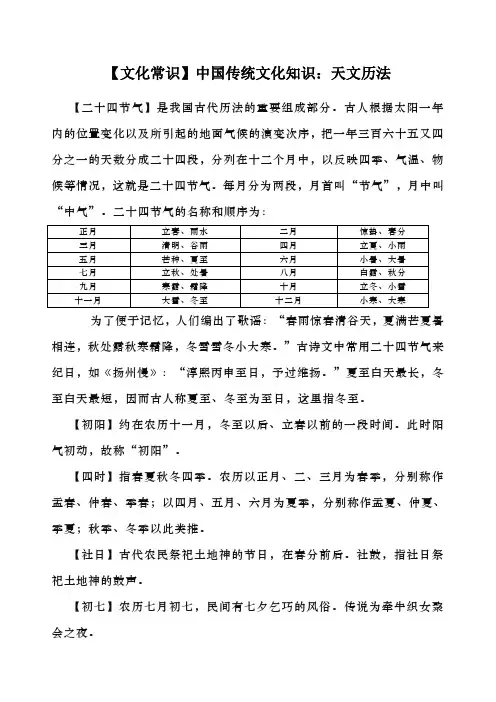

【文化常识】中国传统文化知识:天文历法【二十四节气】是我国古代历法的重要组成部分。

古人根据太阳一年内的位置变化以及所引起的地面气候的演变次序,把一年三百六十五又四分之一的天数分成二十四段,分列在十二个月中,以反映四季、气温、物候等情况,这就是二十四节气。

每月分为两段,月首叫“节气”,月中叫为了便于记忆,人们编出了歌谣:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

”古诗文中常用二十四节气来纪日,如《扬州慢》:“淳熙丙申至日,予过维扬。

”夏至白天最长,冬至白天最短,因而古人称夏至、冬至为至日,这里指冬至。

【初阳】约在农历十一月,冬至以后、立春以前的一段时间。

此时阳气初动,故称“初阳”。

【四时】指春夏秋冬四季。

农历以正月、二、三月为春季,分别称作孟春、仲春、季春;以四月、五月、六月为夏季,分别称作孟夏、仲夏、季夏;秋季、冬季以此类推。

【社日】古代农民祭祀土地神的节日,在春分前后。

社鼓,指社日祭祀土地神的鼓声。

【初七】农历七月初七,民间有七夕乞巧的风俗。

传说为牵牛织女聚会之夜。

【下九】农历每月十九日,是妇女欢聚的日子。

【干支】天干地支的合称。

天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。

“六十甲子”依次是:甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥【纪年法】我国古代纪年法主要有四种:(1)王公即位年次纪年法。

以王公在位年数来纪年。

如鲁僖公三十三年、赵惠文王十六年。

(2)年号纪年法。

汉武帝起开始有年号。

此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

如庆历四年等。

中国古代文化常识之——天文历法作文辅导1207 0018:【星宿】宿(xiu),古代把星座称作星宿。

《范进中举》:“如今却做了老爷,就是天上的星宿。

”“天上的星宿是打不得的。

”古人认为人间有功名的人是天上星宿降生的,这是迷信说法。

【二十八宿】又叫二十八舍或二十八星,是古人为观测日、月、五星运行而划分的二十八个星区,用来说明日、月、五星运行所到的位置。

每宿包含若干颗恒星。

二十八宿的名称,自西向东排列为:东方苍龙七宿(角、亢kang、氐di、房、心、尾、箕);北方玄武七宿(斗、牛、女、虚、危、室、壁);西方白虎七宿(奎、娄、胃、昴mao、毕、觜zT、参shen);南方朱雀七宿(井、鬼、柳、星、张、翼、轸zhen)。

唐代温庭筠的《太液池歌》:“夜深银汉通柏梁,二十八宿朝玉堂。

”夸饰地描写星光灿烂、照耀宫阙殿堂的景象。

王勃《滕王阁序》:“物华天宝,龙光射斗牛之墟。

”是说物产华美有天然的珍宝,龙泉剑光直射斗宿、牛宿的星区。

刘禹锡诗:“鼙鼓夜闻惊朔雁,旌旗晓动拂参星。

”形容雄兵出师惊天动地的场面,参星即参宿。

【四象】参见“二十八宿”条。

古人把东、北、西、南四方每一方的七宿想象为四种动物形象,叫作四象。

东方七宿如同飞舞在春天夏初夜空的巨龙,故而称为东官苍龙;北方七宿似蛇、龟出现在夏天秋初的夜空,故而称为北官玄武;西方七宿犹猛虎跃出深秋初冬的夜空,故而称为西官白虎;南方七宿像一展翅飞翔的朱雀,出现在寒冬早春的夜空,故而称为南官朱雀。

【分野】古代占星家为了用天象变化来占卜人间的吉凶祸福,将天上星空区域与地上的国州互相对应,称作分野。

具体说就是把某星宿当作某封国的分野,某星宿当作某州的分野,或反过来把某国当作某星宿的分野,某州当作某星宿的分野。

如王勃《滕王阁序》:“豫章故郡,洪都新府。

星分翼轸,地接衡庐。

”是说江西南昌地处翼宿、轸宿分野之内。

李白《蜀道难》:“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

”参宿是益州(今四川)的分野,井宿是雍州(今陕西、甘肃大部)的分野,蜀道跨益、雍二州。

2019年高考语文古文化常识100题及答案解析(一)学校与科举1.古人常用“庠序”指代学校,如《孟子·国人之于国也》的“谨庠序之教”的“庠序”就是这个意思。

()2.韩愈的《师说》有“六艺经传,皆通习之”一句,其中的“六艺”是指礼、乐、射、御、书、术这六种基本技能。

()3.大学是我国古代的最高学府,有时也是教育行政机构。

()4.博士和教授都是指古代的学者或博学多才之人,与官职没有任何关系。

()5.书院是古代的一种独立的教育机构,是由私人所设立的与官府没有任何关系的聚徒讲授、研究学问的场所,如岳麓书院、白鹿洞书院、容山书院等。

()6.察举是汉代选拔官吏的一种形式,朝廷专门选那些孝顺父母的人,封之以“孝廉”的荣誉称号并加以重用。

()7.征辟是汉代选拔官吏的一种形式。

“征”一般是皇帝亲自征聘人才,“辟”则大多数是由中央高官或地方政府向朝廷推荐人才。

()8.古代科举考试,由低级到高级一般经历以下四个阶段:院试、乡试、会试、殿试。

()9.古代科举考试,乡试被录取者称为“举人”,第一名为“解元”;会试被录取者称为“贡生”,第一名为“会元”;殿试及第者称“进士”,前三名依次为:状元、榜眼、探花。

()10.一般认为,科举考试始于汉武帝时期,终于清朝光绪年间。

()(二)山川与地理11.古人把山南水北称为“阳”,山北水南称为“阴”,如衡阳在衡山之南,江阴是长江之南。

()12.古代的“河”专指黄河,“江”专指“长江”,所以《鸿门宴》里“将军战河南”的“河南”是指“黄河以南的地区”,不是今天所说的“河南省”。

()13.“五岳”是指东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山和中岳黄山。

()14.古代分天下为九州,即兖州、冀州、青州、徐州、豫州、雍州、扬州、梁州、广州。

()15.根据“上北下南,左西右东”的地理常识推断,古代的“江左”是指长江以西的地区。

()16.古人把“坐北朝南”的位置认为是尊位,反之为卑位,因此“北面”有称臣的意思。

高考语文复习文化常识分类讲解专题高考语文复习文化常识分类讲解专题专题02天文历法1.下面的文字常识有误的一项是()A.赫尔曼·黑塞,生于德国,后入瑞士籍,热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细腻。

B.古代男子冠礼取字,女子及笄取字,名与字含义相同或相近,如屈原名平,字原:名与字的含义相反或相对,如韩愈字退之,晏殊字同叔,关羽字云长。

C.古代天文历法中,“望”即指“望日”,指阴历每月十五,“即望”就是阴历十六日。

“朔”为阴历每月初一,“晦”为阴历月末最后一天。

D.《荀子》一书为战国末期赵人荀况及其弟子所著,西汉刘向整理定篇。

荀子提倡性恶论,重视后天教育的作用。

2.下列对古代文化常识的相关内容的解说,不正确的一项是()A.“江州司马青衫湿”中“青衫”指青色单衣,官职比较低的官服为青色。

B.壬戌之秋,七月既望:壬戌,古代历法中的干支纪年法。

既望,农历十六。

望,农历每月十五日。

C.“赋”是古代的一种文体,介于诗歌和散文之间,类似后世的散文诗,它讲究韵律和文采,侧重于写景,也时常借景抒情。

D.《涉江采芙蓉》选自《古诗十九首》,是中国古代文人五言诗选辑。

3.下列选项中文化常识理解正确的一项是()A.征辟制:汉武帝时推行的一种自下而上的选拔官吏的制度,主要有皇帝征聘和府、州郡辟除两方面。

例如:《张衡传》中的“公车特征拜郎中”。

B.古人用十二地支表示十二个时辰,每个时辰恰好等于现在的两个小时。

这两个小时,古人把第一个小时叫作正,第二个小时叫作初。

例如:子时的两个小时就叫子正、子初。

C.二十四节气是我国古代历法的重要组成部分。

为了便于记忆,人们编出了歌谣:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

”D.察举制又称举荐制。

中国古代选拔官吏的一种制度,是从汉武帝元光元年(公元前134)开始的。

由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,不用试用考核可直接任命官职。

天文历法【星宿】古代把星座称作星宿。

如《范进中举》:“如今却做了老爷,就是天上的星宿。

”“天上的星宿是打不得的。

”古人认为人间有功名的人是天上星宿降生的,这是迷信说法。

【二十八宿】二十八宿也叫二十八舍。

古代天文学家把太阳和月亮所经过的天区叫黄道,把黄道中的恒星分成二十八个星座,称二十八宿,四方各有七宿:东方苍龙七宿(角、亢、氐、房、心、尾、箕);北方玄武七宿(斗、牛、女、虚、危、室、壁);西方白虎七宿(奎、娄、胃、昴、毕、觜、参);南方朱雀七宿(井、鬼、柳、星、张、翼、轸)。

如唐代温庭筠的《太液池歌》:“夜深银汉通柏梁,二十八宿朝玉堂。

”夸饰地描写星光灿烂、照耀宫阙殿堂的景象。

如王勃《滕王阁序》:“物华天宝,龙光射斗牛之墟。

”是说物产华美有天然的珍宝,龙泉剑光直射斗宿、牛宿的星区。

【四象】古语“四象”说法不一。

其中之一是把东、北、西、南四方每一方的七宿想象为四种动物形象,叫作四象。

东方七宿如同飞舞在春天夏初夜空的巨龙,故而称为东官苍龙;北方七宿似蛇、龟出现在夏天秋初的夜空,故而称为北官玄武;西方七宿犹猛虎跃出深秋初冬的夜空,故而称为西官白虎;南方七宿像一展翅飞翔的朱雀,出现在寒冬早春的夜空,故而称为南官朱雀。

参见“二十八宿”条。

【分野】与星次相对应的地域。

古代天文学说把十二星辰的位置跟地上州、国的位置相对应,如以鹑火对应周,鹑尾对应楚等。

就天文说,称分星;就地上说,称分野。

如王勃《滕王阁序》:“豫章故郡,洪都新府。

星分翼轸,地接衡庐。

”是说江西南昌地处翼宿、轸宿分野之内。

如李白《蜀道难》:“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

”参宿是益州(今四川)的分野,井宿是雍州(今陕西、甘肃大部)的分野,蜀道跨益、雍二州。

扪参历井是说入蜀之路在益、雍两州极高的山上,人们要仰着头摸着天上的星宿才能过去。

【昴宿】西方白虎七宿的第四宿,由七颗星组成,又称旄头(旗头的意思)属冀州分野。

唐代李贺诗“秋静见旄头”,旄头指昴宿。

文化常识(天文历法)

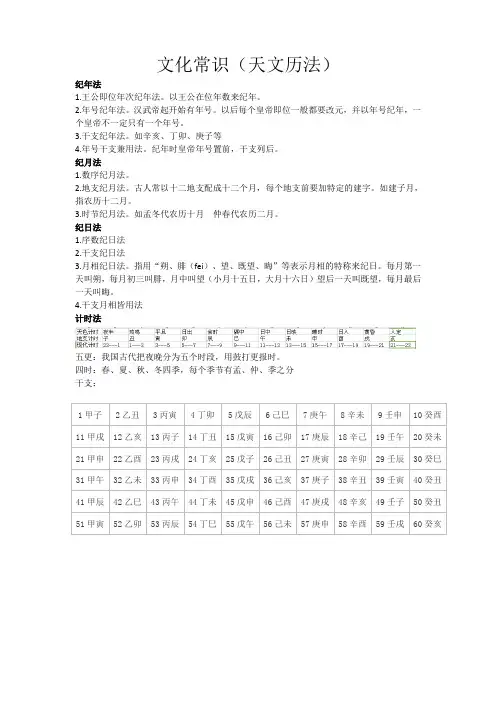

纪年法

1.王公即位年次纪年法。

以王公在位年数来纪年。

2.年号纪年法。

汉武帝起开始有年号。

以后每个皇帝即位一般都要改元,并以年号纪年,一

个皇帝不一定只有一个年号。

3.干支纪年法。

如辛亥、丁卯、庚子等

4.年号干支兼用法。

纪年时皇帝年号置前,干支列后。

纪月法

1.数序纪月法。

2.地支纪月法。

古人常以十二地支配成十二个月,每个地支前要加特定的建字。

如建子月,

指农历十二月。

3.时节纪月法。

如孟冬代农历十月仲春代农历二月。

纪日法

1.序数纪日法

2.干支纪日法

3.月相纪日法。

指用“朔、腓(fei)、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。

每月第一

天叫朔,每月初三叫腓,月中叫望(小月十五日,大月十六日)望后一天叫既望,每月最后

一天叫晦。

4.干支月相皆用法

计时法

五更:我国古代把夜晚分为五个时段,用鼓打更报时。

四时:春、夏、秋、冬四季,每个季节有孟、仲、季之分

干支:

1甲子2乙丑3丙寅4丁卯5戊辰6己巳7庚午8辛未9壬申10癸酉11甲戌12乙亥13丙子14丁丑15戊寅16己卯17庚辰18辛己19壬午20癸未21甲申22乙酉23丙戌24丁亥25戊子26己丑27庚寅28辛卯29壬辰30癸巳31甲午32乙未33丙申34丁酉35戊戌36己亥37庚子38辛丑39壬寅40癸丑41甲辰42乙巳43丙午44丁未45戊申46己酉47庚戌48辛亥49壬子50癸丑51甲寅52乙卯53丙辰54丁巳55戊午56己未57庚申58辛酉59壬戌60癸亥。

语文:古代文化常识——天文历法 --高中语文语文:古代文化常识——天文历法【星宿】宿(xiu),古代把星座称作星宿。

《进中举》:“如今却做了老爷,就是天上的星宿。

”“天上的星宿是打不得的。

”古人认为人间有功名的人是天上星宿降生的,这是迷信说法。

【二十八宿】又叫二十八舍或二十八星,是古人为观测日、月、五星运行而划分的二十八个星区,用来说明日、月、五星运行所到的位置。

每宿包含若干颗恒星。

二十八宿的名称,自西向东排列为:东苍龙七宿(角、亢kang、氐di、房、心、尾、箕);北玄武七宿(斗、牛、女、虚、危、室、壁);西白虎七宿(奎、娄、胃、昴mao、毕、觜zT、参shen);南雀七宿(井、鬼、柳、星、、翼、轸zhen)。

唐代温庭筠的《太液池歌》:“夜深银汉通柏梁,二十八宿朝玉堂。

”夸饰地描写星光灿烂、照耀宫阙殿堂的景象。

勃《滕阁序》:“物华天宝,龙光射斗牛之墟。

”是说物产华美有天然的珍宝,龙泉剑光直射斗宿、牛宿的星区。

禹锡诗:“鼙鼓夜闻惊朔雁,旌旗晓动拂参星。

”形容雄兵出师惊天动地的场面,参星即参宿。

【四象】参见“二十八宿”条。

古人把东、北、西、南四每一的七宿想象为四种动物形象,叫作四象。

东七宿如同飞舞在春天夏初夜空的巨龙,故而称为东官苍龙;北七宿似蛇、龟出现在夏天秋初的夜空,故而称为北官玄武;西七宿犹猛虎跃出深秋初冬的夜空,故而称为西官白虎;南七宿像一展翅飞翔的雀,出现在寒冬早春的夜空,故而称为南官雀。

【分野】古代占星家为了用天象变化来占卜人间的吉凶祸福,将天上星空区域与地上的国州互相对应,称作分野。

具体说就是把某星宿当作某封国的分野,某星宿当作某州的分野,或反过来把某国当作某星宿的分野,某州当作某星宿的分野。

如勃《滕阁序》:“豫章故郡,洪都新府。

星分翼轸,地接衡庐。

”是说地处翼宿、轸宿分野之。

白《蜀道难》:“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

”参宿是益州(今)的分野,井宿是雍州(今、大部)的分野,蜀道跨益、雍二州。

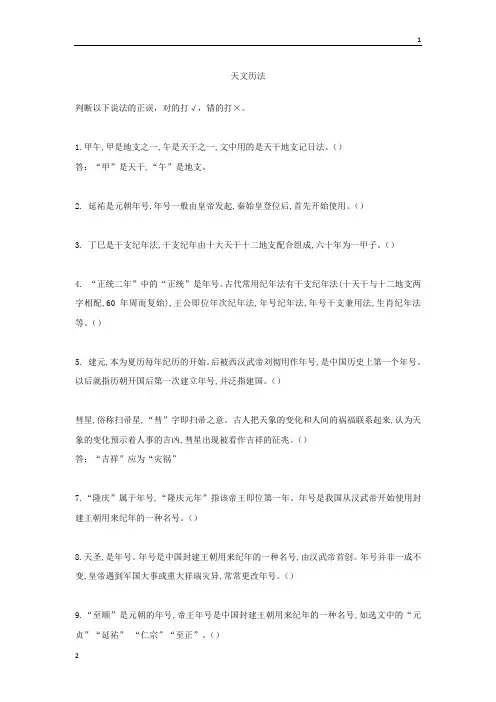

天文历法判断以下说法的正误,对的打√,错的打×。

1.甲午,甲是地支之一,午是天干之一,文中用的是天干地支记日法。

()答:“甲”是天干,“午”是地支。

2.延祐是元朝年号,年号一般由皇帝发起,秦始皇登位后,首先开始使用。

()3.丁巳是干支纪年法,干支纪年由十大天干十二地支配合组成,六十年为一甲子。

()4.“正统二年”中的“正统”是年号。

古代常用纪年法有干支纪年法(十天干与十二地支两字相配,60年周而复始),王公即位年次纪年法,年号纪年法,年号干支兼用法,生肖纪年法等。

()5.建元,本为夏历每年纪历的开始。

后被西汉武帝刘彻用作年号,是中国历史上第一个年号。

以后就指历朝开国后第一次建立年号,并泛指建国。

()彗星,俗称扫帚星,“彗”字即扫帚之意。

古人把天象的变化和人间的祸福联系起来,认为天象的变化预示着人事的吉凶,彗星出现被看作吉祥的征兆。

()答:“吉祥”应为“灾祸”7.“隆庆”属于年号,“隆庆元年”指该帝王即位第一年。

年号是我国从汉武帝开始使用封建王朝用来纪年的一种名号。

()8.天圣,是年号。

年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,由汉武帝首创。

年号并非一成不变,皇帝遇到军国大事或重大祥瑞灾异,常常更改年号。

()9.“至顺”是元朝的年号,帝王年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,如选文中的“元贞”“延祐” “仁宗”“至正”。

()答:“仁宗”是庙号。

10.“阴阳”本是中国古代哲学基本概念之一,此处指看星相、占卜、相宅等方术。

()11.“九”,中国古代以九为阳数之极,于是多用“九”这一数字来附会帝王。

例如,帝王之位称“九五”。

()12.“季秋”,秋季的最后一个月,即农历九月;在古代,一年分为四个季节,每个季节各占三个月,这三个月依次用“孟、仲、季”来表示。

()13.穆宗,庙号。

帝王死后在太庙立室奉祀,并追尊以名号,如某祖、某宗。

庙号始于殷代,如武丁称高宗。

汉以后, —般帝王都有庙号。

()14.咸平,是宋真宗的年号。

高考必备语文文化常识大全: 天文部分1、北斗,又称北斗七星,批晨北方天空排列成斗形(勺形)的七颗亮星,北极星,北方天空的标志。

2、闰年,以阴历年除以4或100(年号00除以100),能整除的那年,就是闰年。

3、二十四节气:(见字典节气歌)4、传统节日。

上元,即元宵,正月十五。

寒食,清明前2、3天。

重阳,九月初九。

端午,五月初五,是为了纪念屈原。

中秋,八月十五。

5、纪年法。

(1)公元纪年法。

(2)皇帝、年号纪年法,庆历四年春。

(3)天干地支纪年法,天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

(天干地支纪年法):天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

(除10)4,5,6,7,8,9.,0,1,2,3地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥(除12)4,5,6,7,8,9.,10,11,0,1,2,3计算方法:用公历年代除以10,余数为天干顺序。

用公历年代除以12,余数为地支顺序。

例如:1919年,农历年号,天干计算时,用1919年除以10,余数为1,对表“1”为“辛”;地支计算时,用1919年除以12,余数为3,对表“3”为“亥”,那么1919年为“辛亥”年,故“辛亥革命”发生在1919年。

6、纪月法(不常见,略)。

7、纪日法。

初一朔十五或十六(小月十五,大月十六)望8、纪时法。

日出5-7食时7-9隅中9-11日中11-13日昃13-15晡时15-17日入17-19黄昏19-21人定21-23夜半23-1鸡鸣1-3平旦3-5。

古代文化常识分类训练150题(五)天文历法五、判断题1.古人把东、北、西、南四方每一方的七宿都想象为一种动物形象,叫作四象。

东方七宿如巨龙,称苍龙;北方七宿似蛇、龟,称玄武;西方七宿犹猛虎,称白虎;南方七宿像大鸟,称朱雀。

2.古人用十二地支纪时,其中子时是指凌晨23点至1点,辰时是指早晨7点至9点,午时是指午间11点至13点。

3.“七月流火,九月授衣。

”七月的流火,是说火星的位置已由中天逐渐西降,表明七月正是炎热的时候。

4.古人根据月亮的圆缺把-年分成十四段,分列在十二个月中,以反映四季、气温物候等情况,这就是二十四节气。

5.朔望指农历每月的初一和十五,农历以月相的变化周期即朔望月为一个月的天数。

6.日中,时间名词,即中午12点,又名“日正”“中午牛”,表示一天中的太阳正中时。

7.古人用于支纪年、纪月、纪日,如甲子、乙丑等,一个循环下来共有六十种排列组合。

8.日晡,即晡时,古人将一天划分为“晡时、日人、黄昏、人定”等十二个时辰,哺时对应干支中的申时,即下午三点至五点。

9.古人将一个昼夜划分为十二个时辰,每个时辰都有自己的名称,如鸡鸣、黄昏。

“日昃”指太阳偏西,约下午一点到三点。

10.古人把每个季节中的三个月顺次称为孟、仲、季,仲春就是春季的第二个月。

天文历法(答案)1.√2.√3. X【解析】七月流火表明暑气已退,天气转凉。

4. X【解析】二十四节气是根据一年内太阳的位置变化以及所引起的地面气候的演变次序,把-年分为二十四段。

5.√6. X【解析】不是中午12点,是午间11点至13点。

中国古时把一天划分为十二个时辰,一个时辰相等于现在的两小时。

7.√8.√9.√10.√。

古代文化常识专练------天文历法类1.下列常识有误的一项是()A.“赵惠文王十二年,廉颇为赵将”这里是用王公在位年数来纪年。

与《左传》“三十三年,秦师过周北门”的纪年方法一样。

B.年号起于汉武帝时期,以后每个皇帝即位都要改元,每个皇帝用一个年号。

C.甲午战争、庚子赔款、辛丑条约这些重大事件都是采用的干支纪年的方法。

D.《登泰山记》中“戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭”,强调观泰山日出的时间是戊申日这天的4点左右,这一天正好是这个月的最后一天。

2.下列对《孔雀东南飞并序》中相关文化常识的表述,不正确的一项是()。

A.“贱妾”是古代妇女谦卑的自称,文中是兰芝的自称。

“我自不驱卿,逼迫有阿母”中的“卿”是古代夫妻、朋友间的爱称,文中是仲卿对妻子兰芝的爱称。

B.初阳:冬至以后、立春以前的一段时间。

此时阳气初动,故称“初阳”。

C.“黄昏”“夜半”“人定”“鸡鸣”四个词均为古代表示夜晚时段的名称。

D.“初七及下九”中的“初七”指农历每月的初七日,旧时妇女在这天晚上乞巧。

3.下列关于文化常识的表述正确的一项是()A.永和,皇帝的年号,用于纪年,开始于秦始皇,一个皇帝可以有多个年号,明清两代一个皇帝只有一个年号。

B.癸丑,干支纪年法,由十个天干和十二个地支组成,既可以用于纪年,也可以用于纪月,不用于纪日。

C.暮春,孟仲季与每一季中的三个月相配,在表示月份时,孟表示每一季的第一个月,仲表示第二个月,季表示最后一个月即第三个月。

D.后人评价王羲之的书法《兰亭集序》“飘若游浮云,矫如惊龙”,被誉为“天下第一楷书”。

4.下列文化常识,表述错误的一项是()A.古人以天为干,以地为支。

天干常用来表示次序,地支可用来表示时间。

把天干地支依次组合,配成六十对,称为“六十甲子”。

B.阴历每月十五日称“望”。

“既望”是每月望日之后的一天,这时候,月亮看起来很圆。

阴历每月初一称“晦”,每月最后一天称“朔”。

C.古人以夜半为中心,把一夜分为“五更”,每更为一个时辰。

天文历法

判断以下说法的正误,对的打√,错的打×。

1.甲午,甲是地支之一,午是天干之一,文中用的是天干地支记日法。

()

答:“甲”是天干,“午”是地支。

2.延祐是元朝年号,年号一般由皇帝发起,秦始皇登位后,首先开始使用。

()

3.丁巳是干支纪年法,干支纪年由十大天干十二地支配合组成,六十年为一甲子。

()

4.“正统二年”中的“正统”是年号。

古代常用纪年法有干支纪年法(十天干与十二地支两字相配,60年周而复始),王公即位年次纪年法,年号纪年法,年号干支兼用法,生肖纪年法等。

()

5.建元,本为夏历每年纪历的开始。

后被西汉武帝刘彻用作年号,是中国历史上第一个年号。

以后就指历朝开国后第一次建立年号,并泛指建国。

()

彗星,俗称扫帚星,“彗”字即扫帚之意。

古人把天象的变化和人间的祸福联系起来,认为天象的变化预示着人事的吉凶,彗星出现被看作吉祥的征兆。

()

答:“吉祥”应为“灾祸”

7.“隆庆”属于年号,“隆庆元年”指该帝王即位第一年。

年号是我国从汉武帝开始使用封建王朝用来纪年的一种名号。

()

8.天圣,是年号。

年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,由汉武帝首创。

年号并非一成不变,皇帝遇到军国大事或重大祥瑞灾异,常常更改年号。

()

9.“至顺”是元朝的年号,帝王年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,如选文中的“元贞”“延祐” “仁宗”“至正”。

()

答:“仁宗”是庙号。

10.“阴阳”本是中国古代哲学基本概念之一,此处指看星相、占卜、相宅等方术。

()

11.“九”,中国古代以九为阳数之极,于是多用“九”这一数字来附会帝王。

例如,帝王之位称“九五”。

()

12.“季秋”,秋季的最后一个月,即农历九月;在古代,一年分为四个季节,每个季节各占三个月,这三个月依次用“孟、仲、季”来表示。

()

13.穆宗,庙号。

帝王死后在太庙立室奉祀,并追尊以名号,如某祖、某宗。

庙号始于殷代,如武丁称高宗。

汉以后, —般帝王都有庙号。

()

14.咸平,是宋真宗的年号。

年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,一般由皇帝发起。

一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。

明清皇帝大多一人一个年号。

()

15.蓍龟,古人以蓍草、龟甲占卜吉凶,因此合称“蓍龟”来指代占卜,此词也可以比喻德高望重的人。

()

16.魏废帝三年,采用以帝王即位年次纪年的一种方法,如鲁隐公元年也属这类方法。

()

17.日昃,是早晨的意思。

文中说程师孟和对方据理力争,从早晨一直到傍晚,不肯让步。

()答:日昃:太阳偏西。

18.庚寅,干支之一。

十二天干和十地支共配成六十组,用来表示年、月、日的次序。

()答:应是十天干和十二地支。

19.古代新君即位后改用新的年号,称为“改元”。

也有一君在位而多次改用年号,亦称“改元”。

()

20.黄昏,十二时辰之一。

十二时辰西周时就已使用,汉代命名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。

又用十二地支来表示,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个。

()

21.阴历九月初九,我国古代以九为阳,九月九日正是阳月阳日,故名“重阳”。

民间在重阳节有插茱萸、饮菊花酒、举行庙会、登高等风俗。

因“高”与“糕”音同,所以重阳节又有吃“重阳糕”的习俗。

()

22.年号,是封建王朝用来纪年的名号,如咸平;每次新皇帝登基常常会改元,明清以前一个皇帝往往有多个年号,明清时期一般为一帝一元。

()

23.“玄武”“青龙”“白虎”“朱雀”本为中国古代的四种神兽,经道教演变为四方护卫神,而“玄武”对应北边,因此“玄武门”是唐代宫城的北正门。

()

24.宣德、景泰都是明朝皇帝的年号。

如宣德炉,即明宣德年间所造的铜香炉;景泰蓝,即明景泰年间盛行的工艺品。

()

25.日晡,即晡时,古人将一天划分为"晡时、日入、黄昏、人定"等十二个时辰,晡时对应干支中的申时,即下午三点至五点。

()

26.朔日,中国农历将每月的第一天称为 "朔",即初一。

将农历每月的十五称"望",十六称"既望",每月的最后一天称"晦"。

27.古人常用天干地支来表示年份日期时辰等,本文中"是冬十月辛丑朔,日食"里面的"辛丑"是用来纪日的。

()

28.古人迷信,认为一些自然变化和人世吉凶祸福有关,把星象的异常变化叫“星变”。

()

29.日昃,太阳偏西,约未时,即下午一点至三点。

古人根据天色把一昼夜分为若干时段,如太阳正中叫日中,将近日中的时间叫隅中。

()

30.元贞元年,“元贞”是年号,古代皇帝一般一人一年号;“元年”原指帝王即位之年,后亦指帝王改换年号的第一年。

()

答:古代的皇帝一般都有多个年号,只是明清皇帝大多一人一个年号。

31.朔望,农历每月的初一日和十五日。

()

32.“辛巳”如同《兰亭集序》中的“癸丑”,用的是中国传统的干支纪年法。

干支包括十二天干和十地支。

()

答:干支包括十天干和十二地支

33.“贞元”是帝王年号,在文中用于纪年。

古代的纪年方法主要有干支纪年、帝王年号纪年和帝王庙号纪年等。

()

答:没有庙号纪年法

34.“弘治”是年号。

先秦至汉初无年号,汉武帝即位后首创年号,年号是我国封建王朝用来纪念的一种名号,一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。

()

35.蓍龟,古人以蓍草和龟甲占卜凶吉,因以此指占卜;也指德高望重的人。

()

36.河朔的“朔”与朔漠、朔风中的“朔”都是指北方,另外,“朔”还指农历每月的最后一天。

()

答:“朔”还指农历每月的第一天

37.正朔指一年第一天。

正就是正月,朔就是初一。

古时候改朝换代,新王朝常常重新制定正朔。

()

38.朔望,即朔日和望日,朔日指农历每月的初一,望日一般指农历每月十五日。

()

39.我国封建时期皇帝即位之初,惯例要改元纪年,改元的第一年称元年,也称“初元”。

()

40.闰月,农历中逢闰年加的一个月,闰月加在某月之后称为“闰某月”。

()

41.朔,指农历每月初一,此时地面观测者看不到月面任何明亮的部分,因此也称新月。

()

42.朔望,即朔日和望日,晦朔,即晦日和朔日。

晦,阴历每月的第一日。

朔,阴历每月的最后一日。

望,阴历每月的十五日。

()

答:应是“晦,阴历每月的最后一日。

朔,阴历每月的第一日”。

43.象纬之学,指的是象数谶纬之类的学问,古人研究星象经纬等的天文现象,也研究谶纬卜象吉凶预兆等。

谶纬是古代汉族官方的儒家神学,谶书和纬书的合称。

()

44.古时记月法中用到的“朔”“望”“晦”“既望”中的“既望”是指每个月十五后的某一天。

()

45.古人有时用十二地支来表示一天的时辰,“酉”时是相当于现在的北京时间17时至19时。

()

46.丙申:是中国传统纪年干支纪年中的一个年份。

干支纪年即将十天干和十二地支按顺序搭配组合成干支,用于纪年,如甲子年、乙丑年等。

()

47.俄顷,片刻,一会儿。

古代表示时间短暂,与之相近的词语还有“俄、俄而、少顷、少时、少间、须臾、斯须”等。

()

48.“旬日”指十天,王勃《滕王阁序》中有“十旬休假”的句子,中国现代也把一个月分为上旬、中旬和下旬。

()

49.“大德”是帝王年号,与范仲淹《岳阳楼记》中“庆历四年春”的“庆历”类似,中国古代除皇帝年号纪年法外,还有干支纪年法等。

()

50.干支纪年是中国古代的一种纪年体,是以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干和子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支按照顺序组合起来的纪年方式。

每个周期是六十年。

()。